柳青与《柳青》

2020-03-02马竹清

■ 马竹清

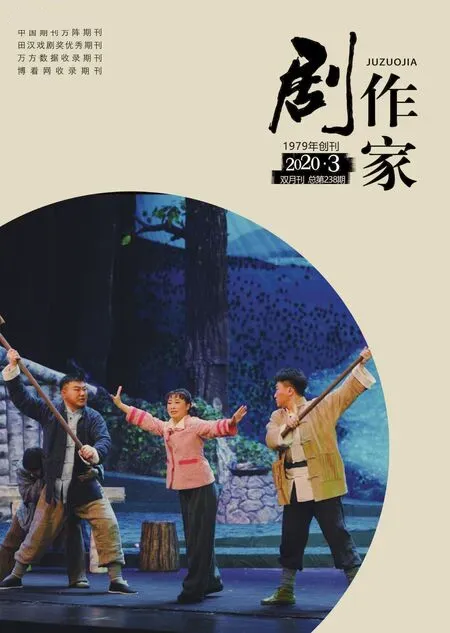

十四年扎根农村,放弃条件优渥的城市生活,抛下已经拥有的名与利,只为写出有血有肉的人物,只为反映真实的农村变迁,只为用文字记录下时代的印记,这就是作家柳青。在2019 年第十二届中国艺术节的舞台上,西安话剧院创排的话剧《柳青》向观众讲述了远去的柳青,讲述了《创业史》背后的故事。演出结束后观众流下的串串泪珠,又何止是对柳青深深的怀念呢?

柳青值得写,尤其在今天这样一个略显浮躁的创作生态环境下。试问,还有多少作家会用十四年的时间扎根农村观察生活和体验生活呢?仅从我所了解的戏剧层面看,目前很多剧本的创作并没有深入生活的过程,只是通过网络上的几篇报道和现成的文字资料来了解原型人物。由此而产生的作品质量堪忧,不生动、不真实更不深刻,缺乏思想性和艺术性。所以柳青这个人物应该写,但柳青这个题材又确实不容易写。如何去表现十四年的农村生活,如何在舞台上表现他的写作生涯,如何在其六十二年的人生经历中攫取最能体现其精神世界的片段,又如何将毫无关联的事件结构成一部戏,还要能感动人、鼓舞人,带给观众以思索与反思,实在不是一件容易的事。

带着怀疑与挑剔我看完了话剧《柳青》,却收获了意料之外的惊喜与感动。该剧将柳青《创业史》中的人物和故事与柳青扎根的皇甫村里的原型人物和故事进行了巧妙的艺术化融合,让书中的梁生宝、梁三老汉、徐改霞等人物活在了现实生活中,让皇甫村的王三、王家斌、彩霞走进书中,成为了丰满而鲜活的人物。看到柳青从初时身穿背带裤到地道的陕北农民打扮,从蹲到腿发麻到习惯性圪蹴时,我觉得《创业史》是一部水到渠成的文学巨作。因为柳青完全把自己融入了农村,融入了农民,自己就是互助组、初级社、高级社、人民公社的亲历者,见证了农民的辛酸与幸福。而看到并不富裕的柳青把11650 元的稿费全部捐献出去,面对妻子“我想和你谈谈”的要求却总是无暇顾及时,我又深深地感到,这部《创业史》的诞生是那样的艰难和伟大,它凝聚了柳青对这片土地全部的热爱与深情。该剧这种形式上的浪漫主义表达,让现实主义的色彩更为浓烈,让该剧的题旨和现实意义更加深入人心。

该剧时长两个半小时,很多观众感觉过于冗长,观戏时也略有疲倦之感。初以为是人物素材精华事件太多,编剧不忍舍弃。但看罢尾声我豁然开朗,原来那些看似繁复的情节和细致的对话是有其意义的。也可以说都是在为结尾处柳青重回神禾原作铺垫。全剧的精髓在于柳青创作的人民性,而这人民性的背后却是柳青的自我牺牲精神。弃官、驻村、捐款等行为,编剧都毫不吝惜地大笔着墨,从而给观众留下了深刻的印象——只是为了创作,柳青牺牲的太多了。这一颗在观众心中撒下的种子,到最后一场戏妻子的离世时彻底生了根、发了芽,所有人都会不由自主地产生一个疑问:真的值吗?

这也是为什么《柳青》这部剧要在这里戛然而止的原因。为什么明明可以继续写下去的戏,或是更早一些完结的戏,却要以妻子的投井自缢来结束。所有的答案都蕴藏在了尾声中:回到神禾原的柳青没有一句台词,他站在熟悉的原野上纵情大笑,瞬间,灯光由暗转明,舞台上充满了光明与温暖。他与众乡亲握手,握手的方式和神态都与初见时一模一样。是的,他从来都没有变过,即使经过十年浩劫,他仍旧是那个把自己变成农民的柳青,仍旧是坚守作家的理想信念、坚定对党的忠诚与信任的柳青。他走到塬上,像从前一样圪蹴下,抽起烟袋,望着他生活过的这片土地欣慰地笑了,眼中却闪着泪光。那一刻,他回答了观众心中的那个疑问——值得!所有的付出都值得!这就是一个作家的情怀,一个作家的品格,一个作家的精神。无需一句台词,却胜过千言万语,让观众潸然泪下。我一直认为,尾声是这部剧的神来之笔,与最终的大悲之感形成了一个意料之外又情理之中的转折,虽无大喜,但油然而生的释然之感却舒服得让人叫绝!

我们这个时代需要《柳青》这样的好戏,更需要柳青这样的创作者!