蛋白质组学在食品非热杀菌中的应用研究进展

2020-03-01钱静亚孙文敬代春华霍书豪马海乐

钱静亚,张 咪,孙文敬,代春华,霍书豪,马海乐*

(江苏大学食品与生物工程学院,江苏 镇江 212013)

食品工业旨在为消费者提供高质量、安全、营养的食品,因此需要对原材料到食品加工的各个环节进行控制,尤其是为了延长食品的货架期,采用了诸如低温保藏、气调保藏等措施来保证食品质量。但是,杀菌依然是保证食品安全最有效的方法之一[1]。热杀菌虽然能很好地控制食品中的微生物,但会影响到食品的营养、风味等。而非热杀菌,如超高压(ultra-high pressure,UHP)杀菌、高压CO2(high-pressure carbon dioxide,HPCD)杀菌、脉冲电场(pulsed electric fields,PEF)杀菌等能为消费者提供更高质量的食品,因此成为食品杀菌的研究热点。目前,对非热杀菌机理的研究还处于探索阶段,但蛋白质组学的兴起为从微生物蛋白质动态变化的角度揭示非热杀菌的机理提供了可能。

蛋白质组学是研究一种细胞或一种生物表达的全部蛋白质,主要研究蛋白的3 个生物学部分:蛋白的表达、结构及其功能[2]。目前,二维电泳、质谱、生物信息学等技术的结合是研究蛋白质组学常用的方法。而同位素标记相对和绝对定量(isobaric tags for relative and absolute quantitation,iTRAQ)和串联质谱标签(tandem mass tags,TMT)多肽体外标记定量技术的应用更加完善了蛋白质组学的研究手段。

蛋白质组学技术的迅猛发展,使蛋白质组学的研究成果日益丰富,也使蛋白质组学的应用领域得到了极大拓展。在微生物领域,蛋白质组学已用于研究不同环境压力,如低温、高盐、营养胁迫等对微生物细胞产生的影响以及微生物在这些胁迫条件下的应激机制[3]。本文主要对蛋白质组学在食品非热杀菌致微生物失活中的应用进行综述。

1 蛋白质组学在UHP杀菌中的应用

UHP杀菌技术又被称为高静水压处理技术,是一种很有前途的、可取代热加工技术对食品中微生物进行处理的非热加工技术[4-5],它对食品的品质,包括维生素含量、自然风味和质地等影响较小[6]。这一技术已用于商业化规模生产的一系列产品中,包括果汁、豆沙、蘸酱、果酱、色拉酱、牡蛎、即食肉制品等。

应用于食品中的UHP压力范围一般在200~600 MPa之间[7]。由于在生物系统中发生的反应太过复杂,因此在UHP灭活微生物时,无法很好地预测压力对于特定微生物的影响,但是,一般认为高压主要导致了蛋白质变性,尤其是影响了具有催化功能的酶的活力,并造成了微生物细胞的破坏[8]。

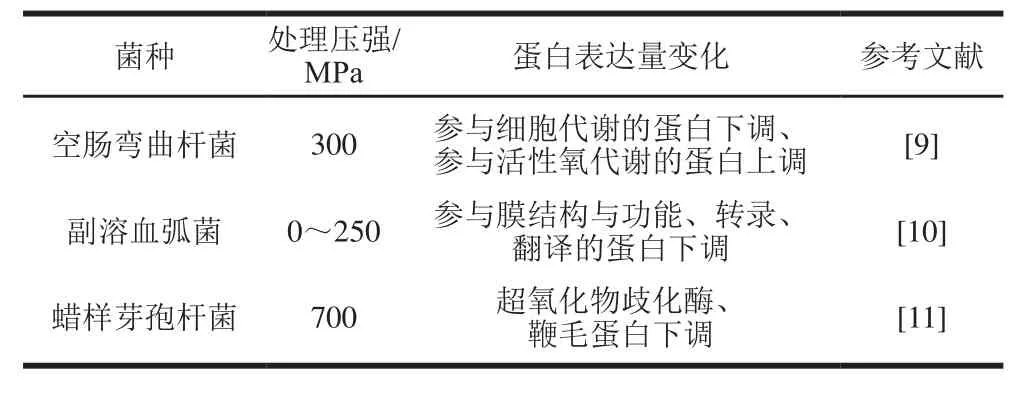

采用蛋白组学方法研究UHP对菌体蛋白的影响,发现UHP能够影响细菌的结构、应激反应以及代谢过程。UHP处理后,空肠弯曲杆菌(Campylobacter jejuni)、副溶血弧菌(Vibrio parahemolyticus)、蜡样芽孢杆菌(Bacillus cereus)的蛋白表达量均出现一定的变化,结果如表1所示。

表 1 UHP对细菌蛋白表达量的影响Table 1 Effect of ultra-high pressure on protein expression in bacteria

1.1 UHP杀菌对细胞结构相关蛋白表达量的影响

300 MPa UHP处理空肠弯曲杆菌81-176后,与蛋白折叠相关的蛋白中有3 种蛋白(分子伴侣DnaK、触发因子Tig、ATP依赖性蛋白酶HslU)的表达量上调,2 种蛋白(分子伴侣蛋白GrpE和热休克蛋白HtpG)的表达量下调,在复苏过程中DnaK和GrpE均未被恢复,DnaK参与蛋白的折叠、聚集、易位和络合形成,以及在翻译过程中与新生肽链的相互作用[9]。空肠弯曲杆菌81-176中参与细胞膜合成的β-酮脂酰-酰基载体蛋白合成酶III(β-ketoacyl-acyl carrier protein synthase III,FabH)表达量上调,FabH酶催化乙酰辅酶A合成乙酰酰基载体蛋白(acyl carrier protein,ACP),这是脂肪酸生物合成的第一步,而FabF酶表达量下调后又恢复,FabF酶参与不饱和乙酰ACP短链的延伸[9]。

对副溶血弧菌采用50、100、150、200、250 MPa进行UHP处理,发现所有与膜结构和功能相关的蛋白随着压力升高被抑制,热休克蛋白表达量在0~100 MPa压力下上调,但在150~250 MPa处理压力下下调[10]。

1.2 UHP对细胞应激过程相关蛋白表达量的影响

空肠弯曲杆菌81-176在UHP灭菌后,涉及活性氧代谢的蛋白中有5 种蛋白的表达量上调,2 种蛋白的表达量下调,但在处理后1~2 h的复苏过程中均被恢复[9],氧化应激诱导导致合成和分解代谢不平衡,产生活性氧,因此,压力引起的细胞损伤在很大程度上与氧化损伤有关。

采用700 MPa的UHP对蜡样芽孢杆菌处理30 min,超氧化物歧化酶表达量下降,超氧化物歧化酶是抗氧化胁迫作用中的关键酶,其中,UHP过程中锰过氧化歧化酶表达量的下降主要由活性菌代谢的下降和菌体死亡所引起[12]。因此,UHP可能减轻了微生物对氧化胁迫作用的应激保护能力。此外,蜡样芽孢杆菌的鞭毛蛋白在UHP处理前后的表达量变化最大。鞭毛蛋白与氧胁迫作用下的应激保护机制相关[13],鞭毛蛋白表达量的减少意味着蜡样芽孢杆菌活力的下降导致了蜡样芽孢杆菌毒力和应对UHP胁迫作用的能力下降。

1.3 UHP对细胞代谢相关蛋白表达量的影响

UHP能够影响细胞代谢过程,包括碳水化合物、氨基酸、核苷酸、能量代谢等。300 MPa UHP处理空肠弯曲杆菌81-176,与细胞代谢相关蛋白的表达量在处理后1~2 h的复苏过程中发生了变化。其中,涉及能量和脂质代谢的蛋白的表达量下调后在复苏过程中恢复到原来的丰度,涉及糖类、氨基酸代谢的蛋白在复苏过程中变化不一[9]。

1.4 细菌应对UHP灭菌的可能机制

副溶血弧菌经UHP灭菌后除了膜结构与功能被抑制外,参与转录、翻译的蛋白活力随着压力升高也被抑制,除基因ribH编码的蛋白外,大多数与生物合成细胞过程相关蛋白的表达量也被下调。因此,副溶血弧菌可能通过抑制细胞膜的稳定性和相应功能(ω-3多不饱脂肪酸合成酶PfaC、丙氨酸消旋酶Alr2、糖基转移酶MltA、磷脂酶PLA2和氨基酸ATP结合盒(ATP-binding cassette,ABC)转运结合蛋白PatH)、减缓生物合成和细胞过程(L-天冬氨酸氧化酶NadB、天冬氨酸氨甲酰转移酶PyrB和乙酰谷氨酸激酶ArgB)、降低转录和翻译水平(聚合酶σ因子RpoD)以及有效激活应激要素(共同伴侣蛋白GroES、分子伴侣蛋白DnaK和GroEL)等来应对UHP处理[10]。

2 蛋白质组学在HPCD杀菌中的应用

近年来,HPCD杀菌由于其环保性(CO2无毒)和低压(一般低于20 MPa)等特点被认为是一种很好的非热杀菌技术[14]。HPCD杀菌的机制可能与以下几点相关:1)细胞内外pH值的下降;2)细胞结构的破坏,包括细胞膜完整性的破坏、胞内或细胞膜关键成分的丧失等;3)分子CO2和HCO3-对细胞代谢的直接抑制作用,包括对关键酶的灭活作用;4)扰乱细胞内的电解质平衡。此外,Yan Wenjie等[15]认为HPCD降低了微生物细胞质pH值,这种酸化诱导蛋白质凝固变性,从而引起微生物失活。因此,HPCD致微生物失活的机理与蛋白的变化也存在一定的联系。

2.1 HPCD杀菌对大肠杆菌细胞组成蛋白表达量的影响

参与细胞组成的蛋白主要包括脂蛋白突变体、外膜蛋白(outer membrane protein,Omp)W和OmpA。10 MPa、37 ℃ HPCD处理大肠杆菌5~75 min后,发现大肠杆菌脂蛋白突变体和OmpW表达量上调,OmpA表达量下调,这些变化说明HPCD破坏了大肠杆菌的细胞外膜[16]。

2.2 HPCD杀菌对大肠杆菌应激调控蛋白表达量的影响

参与应激调控的蛋白包括甘氨酰自由基辅因子、谷胱甘肽过氧化物酶、硫氧环蛋白依赖巯基型过氧化物酶。HPCD处理后,大肠杆菌的甘氨酰自由基辅因子表达量下调、谷胱甘肽过氧化酶和硫氧环蛋白依赖巯基型过氧化物酶表达量上调[16]。

2.3 HPCD杀菌对大肠杆菌代谢相关蛋白表达量的影响

参与能量代谢的蛋白包括组氨酸ABC转运蛋白、β-半乳糖苷酶、6-磷酸葡萄糖脱氨酶、谷胱甘肽ABC转运蛋白。这4 种蛋白在HPCD处理后表达量上调,说明大肠杆菌通过加速能量代谢来适应HPCD的胁迫[16]。

参与一般代谢的蛋白包括50S核糖体蛋白L10、谷氨酸和天门冬氨酸转运亚基。HPCD处理后,50S核糖体蛋白L10表达量的下调可能与rRNA的合成同步发生,并间接控制了蛋白质的合成,而谷氨酸和天门冬氨酸转运亚基在HPCD处理后表达量出现上调[16]。

参与核苷酸代谢的蛋白涉及无机焦硫酸酶、饥饿过程中进行DNA保护的晶体结构蛋白(DNA protection during starvation,Dps)以及饥饿诱导DNA结合蛋白。HPCD处理后,无机焦硫酸酶表达量上调,造成焦磷酸盐积累,引起核酸合成的抑制;Dps表达量下调,饥饿诱导DNA结合蛋白表达量上调,这可能引起了DNA的变性[16]。上述3 种蛋白的差异表达非常复杂,可能会抑制核酸的合成和造成DNA损伤。

3 蛋白质组学在超临界CO2杀菌中的应用

超临界CO2技术能够在相对适中的压力(7.3~50 MPa)下使微生物失活[17],存在于CO2临界点(7.38 MPa和31.1 ℃)之外的超临界CO2具有许多有利的特征,例如在微生物灭活时具有高溶解力、高扩散性和低黏度等[18],且超临界CO2无毒、不易燃、环保,对人和环境不产生负面效应[19-20]。因此,超临界CO2是一种非常具有吸引力的非热加工技术。超临界CO2的灭菌作用来自于多因素的组合,包括细胞质的酸化、CO2阴离子浓度的提高、渗透胁迫、CO2萃取作用导致细胞膜通透性的增加和泄漏以及细胞的破裂等[21-23]。同时,Hossain等[24]发现超临界CO2处理造成粪肠球菌(Enterococcus faecalis)、大肠杆菌、球形芽孢杆菌(Bacillus sphaericus)等微生物细胞内蛋白质降解、酶活性丧失等,这可能也是造成细胞死亡的原因之一。

White等[25]采用双向电泳分析超临界CO2处理沙门氏菌中的蛋白,认为超临界CO2杀菌处理不会影响到其蛋白的表达量,但Kim等[26]采用双向电泳对超临界CO2处理后的鼠伤寒沙门氏菌(Salmonella typhimurium)中的蛋白质组进行分析,发现超临界CO2处理改变了鼠伤寒沙门氏菌与其细胞代谢相关的蛋白。在10 MPa、40 ℃条件下处理鼠伤寒沙门氏菌,发现超临界CO2处理后,33 个蛋白点表达差异较大,其中,11 个蛋白点的下调幅度超过50%。对这11 个蛋白点进行鉴定后发现这些蛋白都是参与细胞代谢途径的酶类,分别为酮基-羟基戊二酸盐醛缩酶、腺嘌呤磷酸核糖转移酶、6-磷酸-N-乙酰-D-甘露糖胺异构酶、脱氧核糖核酸醛缩酶、吡哆醇激酶、胆色素原脱氨酶、3-磷酸甘油醛脱氢酶、亚铁螯合酶、胞苷二磷酸-葡萄糖-4,6-脱水酶、分支酸变位酶/预苯酸脱氢酶、硒代半胱氨酸裂解酶等,这些酶都与能量和蛋白的合成代谢相关[26]。例如,酮基-羟基戊二酸盐醛缩酶催化磷酸戊糖途径,腺嘌呤磷酸核糖转移酶催化AMP的补救合成途径,3-磷酸甘油醛脱氢酶则参与糖酵解途径。超临界CO2处理后,微生物悬浮液的pH值下降,这可能是引起蛋白表达量变化的一个原因[27]。总之,超临界CO2处理所引起蛋白质水平的降低,会对微生物细胞的生存产生负面影响。

4 蛋白质组学在PEF杀菌中的应用

PEF杀菌技术是以较高的电场强度(10~50 kV/cm)、较短的脉冲宽度(0~100 μs)和较高的脉冲频率(0~2 000 Hz)对液体、半固体食品进行处理,并且可以组成连续杀菌和无菌灌装的生产线。

目前PEF对微生物的作用机理尚不完全清楚,通常认为PEF导致微生物细胞膜结构发生局部变化和破坏细胞膜渗透屏障[28-29],这种效应也被称为电穿孔[30],细胞膜的介电常数和电导率也会发生变化,与细胞质和细胞外介质的介电常数和电导率不同,造成空间电荷极化现象[31]。当微生物暴露于外加电场中时,电场会集中于细胞膜上,当跨膜电位到达临界电压0.2~1.0 V时,细胞膜就会出现瞬间的膜穿孔[32],当穿孔出现不可逆时,细胞就会死亡。此外,PEF可能可以直接作用于蛋白和DNA分子,导致分子的破坏或变性[33]。Rivas等[34]在5 种入口温度(7、16、24、30 ℃和38 ℃)下采用PEF处理大肠杆菌,在15 kV/cm、700 μs处理条件下,蛋白质图谱中7 个蛋白点发生明显变化。

4.1 PEF杀菌对大肠杆菌结构蛋白表达量的影响

在PEF入口温度为7、16 ℃时,大肠杆菌OmpA的表达水平显著降低(P<0.05),在30、38 ℃时甚至从图谱上消失;而其他6 种蛋白的表达量则显著升高,包括高温磷酸戊糖异构酶GmhA、S14家族内肽酶ClpA、核糖体蛋白S6、5’-三磷酸脱氧尿苷核苷酸水解酶Dut、铁蛋白FtnA。这些蛋白都与PEF处理后微生物功能和结构的恢复相关。对在24 ℃下PEF处理的大肠杆菌进行恢复,37 ℃恢复处理1 h后,有10 个蛋白点发生了变化,其中包括OmpA,其表达量较未恢复前提高了5.54 倍,这表明在细胞恢复过程中OmpA开始合成,这可能是为了恢复细胞外膜的完整性。Omp在细菌生理功能以及致病机制中发挥着多种作用[34]。采用相同条件(37 ℃、1 h)对38 ℃下PEF处理的大肠杆菌进行恢复处理后,属于热不稳定延伸因子(elongation factor thermo unstable,Ef-Tu)的翻译延伸因子Tu 2(Tufb)、位于细胞外膜上的金属蛋白酶FtsH和Omp以及参与正确蛋白伸展的分子伴侣SurA的表达量增加[34]。

Omp主要位于细胞膜的外部并形成小孔,允许小分子出入细胞。蛋白质组学的研究表明PEF部分或全部地破坏了Omp,因此,PEF以2 种方式影响着细胞和外部的交换:一是在细胞质膜上产生孔洞,导致细胞内代谢物损失;二是通过影响通道蛋白。

4.2 PEF杀菌对大肠杆菌代谢相关蛋白表达量的影响

对38 ℃下PEF处理的大肠杆菌进行恢复处理,DNA依赖型醛脱氢酶PutA、ATP酶、琥珀酸脱氢酶(succinate dehydrogenase,Sdh)A的表达量增加。DNA依赖型醛脱氢酶在以还原型辅酶Ⅰ(nicotinamide adenine dinucleotide,NADH)形式消耗能量的过程中产生,对于有氧呼吸来说是不可少的;ATP酶也与呼吸作用相关,参与ATP的合成;SdhA参与三羧酸循环。而表达量下降的蛋白包括一些参与细胞代谢的蛋白,如参与半胱氨酸、天冬氨酸、色氨酸等氨基酸生物合成途径的蛋白、参与糖代谢和糖异生途径的磷酸甘油酸变位酶GmpI、涉及磷酸化作用和转运葡萄糖到细胞内以及到ABC转运蛋白上的双功能糖基转移酶PtgA[34]。

5 蛋白质组学在脉冲磁场杀菌中的应用

脉冲磁场(pulsed magnetic field,PMF)杀菌是将食品放置到产生PMF的线圈中进行处理,从而达到杀灭微生物的一种方法。PMF杀菌在常温常压下进行,可以克服热杀菌对食品中热敏性成分的破坏以及引起食品颜色变化等缺点,较好地保持食品中原有的营养成分和风味物质。PMF主要通过改变微生物细胞的形态,破坏细胞壁和细胞膜,提高细胞膜渗透性并引起胞内物质外泄以达到细胞死亡的目的,同时,PMF也破坏了微生物的DNA[35]。

采用磁场强度3.3 T、脉冲数30的PMF对枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)进行杀菌处理,比较杀菌前后枯草芽孢杆菌蛋白组发现存在19 种差异蛋白,有2 种蛋白在PMF处理后消失,1 种蛋白为新出现的,另外,有7 种蛋白的表达量上调,9 种蛋白的表达量下调[36]。

5.1 PMF杀菌对枯草芽孢杆菌细胞膜蛋白表达量的影响

经PMF处理后消失的蛋白经质谱鉴定后,其中一种是胞外溶质结合蛋白,胞外溶质结合蛋白通常是革兰氏阳性细菌内的一种脂蛋白,它通过半胱氨酸N端连接到细胞膜上成为细胞膜的一部分,也可成为运输系统的一个组成部分[37]。大多数原核生物的ABC转运系统通过它来亲和性地结合底物,并运送底物通过跨膜通道。在PMF处理后表达量下调的蛋白中有一种是OmpA,Omp表达量的下降说明PMF破坏了枯草芽孢杆菌的细胞膜[36]。

5.2 PMF杀菌对枯草芽孢杆菌代谢相关蛋白的影响

经PMF处理后另一种消失的蛋白经质谱鉴定后为磷酸丙糖异构酶,磷酸丙糖异构酶是糖酵解过程中重要的酶之一,它将磷酸二羟丙酮催化成3-磷酸甘油醛后进入糖酵解途径。PMF处理后,新出现的蛋白是一种功能未知的假设蛋白。在PMF处理后细胞分裂启动因子、ATP酶β亚基、果糖二磷酸醛缩酶、底物结合蛋白、2,5-二酮基-D-葡萄糖酸还原酶A和黄素蛋白酶WrbA的表达量上调;其中,果糖二磷酸醛缩酶在糖酵解途径中催化1,6-二磷酸果糖形成3-磷酸甘油醛及磷酸二羟丙酮。除OmpA之外,在PMF处理后表达量下调的蛋白还有延伸因子G、磷酸甘油激酶、顺乌头酸酶、糖磷酸转移酶系统载体蛋白、Dps、半乳糖结合胞质蛋白和3-磷酸甘油醛脱氢酶[36]。磷酸甘油激酶是糖酵解的关键酶,能催化产生ATP;顺乌头酸酶能够催化三羧酸循环中从柠檬酸经顺乌头酸生成异柠檬酸的可逆性异构化反应[38];3-磷酸甘油醛脱氢酶在糖酵解和糖异生过程中均起着重要作用,能够催化3-磷酸甘油醛形成1,3-二磷酸甘油酸的可逆性反应,糖磷酸转移酶系统载体蛋白构成糖磷酸转移酶系统,而糖磷酸转移酶系统不仅能够调节细菌对碳源优先使用、参与细菌运输和吸收通过细胞壁的一些碳水化合物、控制细胞运动的趋碳性,而且能够调节其他代谢途径[39]。

对差异蛋白进行GO功能分析,发现PMF对枯草芽孢杆菌的细胞膜造成了破坏,同时对胞内物质合成、能量代谢等造成影响。而差异蛋白经过KEGG代谢通路分析后,发现PMF对枯草芽孢杆菌有机物和能量的代谢均产生了重要影响。

6 蛋白质组学在脉冲强光杀菌中的应用

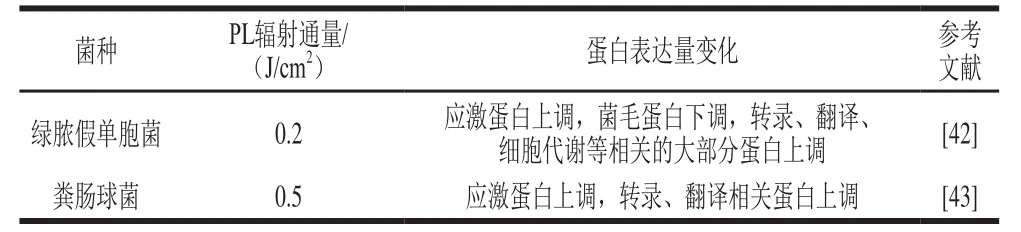

脉冲强光(pulsed light,PL)杀菌属于非热紫外杀菌技术,它利用波长在200~1 000 nm的光辐射在10-3~200 ms内产生的能量进行杀菌,其光谱范围包括200~400 nm的紫外光(ultraviolet,UV)、400~700 nm的可见光以及700~1 100 nm的红外光,但杀菌作用主要是由200~290 nm范围内短波紫外线造成的DNA光损伤所引起[40]。此外,Cheigh等[41]发现PL处理后的单核细胞李斯特菌(Listeria monocytogenes)和大肠杆菌O157:H7的细胞膜被明显破坏,内部成分出现丢失和泄漏到膜外。此外,PL杀菌也通过影响参与细菌应激转录、翻译等蛋白来影响细菌存活率。PL杀菌对绿脓假单胞菌(Pesudomonas pyocyaneum)、粪肠球菌蛋白表达量的影响如表2所示。

表 2 PL杀菌对细菌蛋白表达量的影响Table 2 Effect of pulsed light on protein expression in bacteria

6.1 PL杀菌对细胞应激蛋白表达量的影响

对采用0.2 J/cm2PL处理后的绿脓假单胞菌进行蛋白质组学分析,在二维电泳图谱上发现15 种表达出现差异的蛋白,进一步质谱鉴定后发现调控的应激蛋白包括热休克蛋白YggG、保守假定蛋白IbpA、Dps[42],其中YggG和IbpA的表达量上调,YggG与IbpA在氧化应激及UV照射等条件下[44]均可被诱导;而Dps表达量下调,Dps参与氧化还原动态平衡,防止DNA的氧化损伤[45]。噬菌体相关蛋白包括噬菌体蛋白FIIR2和假定蛋白等,这些相关蛋白的表达量都发生上调,已有报道认为这些蛋白在不利条件如丝裂霉素或UV处理引起DNA损伤时开始表达[46]。

采用0.2 J/cm2PL处理绿脓假单胞菌后,与细胞运动相关的4型菌毛蛋白前体蛋白PilA和抽动运动蛋白PilH的表达量均下调[42]。PilA主要编码4型菌毛蛋白亚基,参与抽动运动,并黏附在菌体表面上参与细胞膜的合成;PilH蛋白作为复杂调控网络的一部分,对于4型菌毛的生物合成必不可少[47]。

同样,采用0.5 J/cm2PL处理粪肠球菌,发现4 种应激蛋白受到调控,包括2 种冷休克家族蛋白、1 种应激反应蛋白Gls24和1 种Dps家族蛋白[43]。冷休克家族蛋白对DNA和RNA起到保护伴侣作用,参与各种细胞过程并在多种微生物的应激适应过程中起到重要作用[48];Dps家族蛋白参与氧化还原平衡[45],Dps蛋白与DNA以及结合DNA的蛋白相互作用,与内核组织和微生物生存相关;除Dps蛋白表达量下调外,其他3 种蛋白表达量都上调。细胞分裂蛋白DivIVA是细胞分裂、染色体分离、细胞生长必需的蛋白[49],DivIVA蛋白表达量上调,说明PL改变了粪肠球菌的细胞分裂。

6.2 PL杀菌对细胞代谢相关蛋白表达量的影响

采用0.2 J/cm2PL处理绿脓假单胞菌后,6-磷酸葡萄糖酸内酯酶、电子转移黄素蛋白α亚基的表达量下调,这2 种蛋白与能量和碳代谢相关[42]。采用0.5 J/cm2PL处理粪肠球菌,发现涉及能量代谢的5 种蛋白的表达量都下调,分别为烯醇化酶、磷酸丙糖异构酶、3-磷酸甘油醛脱氢酶、6-磷酸果糖激酶、鸟氨酸氨甲酰转移酶[43]。

6.3 PL杀菌对细胞转录、翻译蛋白的影响

采用0.2 J/cm2PL处理后,绿脓假单胞菌中与转录、翻译调节相关的蛋白包括延伸因子Ef-Tu、翻译起始抑制剂TdcF以及抑制蛋白DksA的表达量均发生变化,Ef-Tu表达量上调2 倍,而TdcF和DksA表达量则下调[43]。DksA是rRNA转录的负调节因子[50],DksA缺失,DNA的复制就会停止,但这种停止与外源性DNA损伤无关,当然,DksA也能诱导DNA损伤应激反应和补充主要的重组蛋白RecA[51];由于特定底物为mRNA的核糖核酸内切酶TdcF的表达量也发生下调,DksA表达量的下调则成为利于转录和翻译过程分子机制的一部分。

采用0.5 J/cm2PL处理粪肠球菌,涉及转录和翻译过程的蛋白有5 种,包括延伸因子Ef-Tu、Ef-Ts、GreA和30S核糖体蛋白S2、核糖体循环因子,这些蛋白的表达量都上调;Ef-Tu有利于氨酰-tRNA进入核糖体,而Ef-Ts是与Ef-Tu进行交换的鸟嘌呤核苷酸交换因子[52];这些蛋白表达量的上调表明粪肠球菌通过提高转录和翻译水平来应对PL胁迫。

7 结 语

当微生物在外界环境因素改变后,其细胞膜、细胞壁等遭受不同程度的损伤,细胞能量、蛋白质合成、碳水化合物、脂质代谢等受到一定影响,同时,细胞内转录和翻译等细胞活动也受到影响。微生物在外界因素改变的情况下,倾向于启动自身特殊的应激系统,增加蛋白质的合成用于保护细胞完整性,增加各种具有特殊功能蛋白质的合成用于积极进行多种合成和分解代谢等生理活动,以积极应对外界条件的改变,从而能够在改变后的环境中生存和繁殖。因此,蛋白质组学对微生物致死机制和应激机制的研究具有重要意义。

采用蛋白组学方法研究非热杀菌方式对微生物的影响,发现微生物的失活与微生物蛋白表达量的变化存在一定关系,这些表达量发生变化的蛋白与细胞膜的结构和功能、生物合成过程、能量代谢等有关。蛋白质组学的结果证明HPCD、PEF、PMF等非热杀菌方式破坏了微生物细胞的OmpA,进一步证明这些非热杀菌方式破坏了微生物细胞膜;而UHP、HPCD非热杀菌方式造成生物合成过程中相关酶的表达量下调,说明这些非热杀菌方式抑制了微生物细胞的生物合成过程;超临界CO2、PL等杀菌方式则减少了微生物细胞内与能量代谢相关酶的表达,表明细胞通过限制能量消耗来应对这些杀菌方式造成的胁迫;此外,一些应激蛋白,如UHP中出现的热休克蛋白、HPCD杀菌中出现的谷胱甘肽过氧化物酶、PEF杀菌中出现的铁蛋白FtnA以及PL杀菌中出现的冷休克家族蛋白,它们在杀菌后的表达量均上调,说明微生物通过提高内在应激水平来减少外界压力带来的不利效应。蛋白质组学的应用不仅为从分子生物学角度揭示非热杀菌的机制奠定了基础,也为非热杀菌在工业化上的应用提供了更广阔的前景。