平顶直墙暗挖密贴下穿既有车站施工的运用分析与研究

2020-02-29李余江

李余江

摘 要:文章以成都地铁某工程采用平顶直墙大断面暗挖法密贴下穿既有线车站施工为背景,提出并分析各设计施工方案优缺点,对本工程采用的施工步序、施工工艺及其施工要点等进行研究总结;同时利用有限元计算分析新建暗挖对既有车站的沉降影响,并与实际监测进行对比分析,验证了该设计施工方案的合理性。为今后类似重大工程的设计和施工提供参考。

关键词:平顶直墙;暗挖;密贴下穿;既有线;监测

中图分类号:U455 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2020)07-0046-04

Abstract: This paper puts forward and analyzes the advantages and disadvantages of each design and construction scheme based on the background of the construction of the station under the existing line by the concealed excavation method with flat roof and straight wall in a Chengdu subway project. the construction sequence, construction technology and construction key points adopted in this project are studied and summarized. At the same time, the influence of the newly built underground excavation on the settlement of the existing station is analyzed by finite element calculation, and compared with the actual monitoring, the rationality of the design and construction scheme is verified. It provides a reference for the design and construction of similar major projects in the future.

Keywords: flat roof straight wall; underground excavation; close penetration; existing line; monitoring

平顶直墙暗挖工法是在隧道因特殊外部条件无法按传统拱形断面实施时,采取的一种特殊施工工法;与传统拱形断面工法比较,该工法可以暗挖方式实现平顶直墙结构断面,其技术特点导致其在风险控制、沉降控制、进度控制等方面有一定劣势[1]。但随着地铁工程的高速发展和施工技术的日渐成熟,新建地下工程采用平顶直墙暗挖密贴下穿既有车站区间隧道的情况越来越多,且对既有线的影响和挑战也越来越大,故对该方法的研究对后续类似工程具有重要意义。本文以成都轨道交通8号线一期工程倪家桥站负三层暗挖下穿既有1号线车站为例,浅谈平顶直墙暗挖法密贴下穿既有车站施工。

1 工程概况

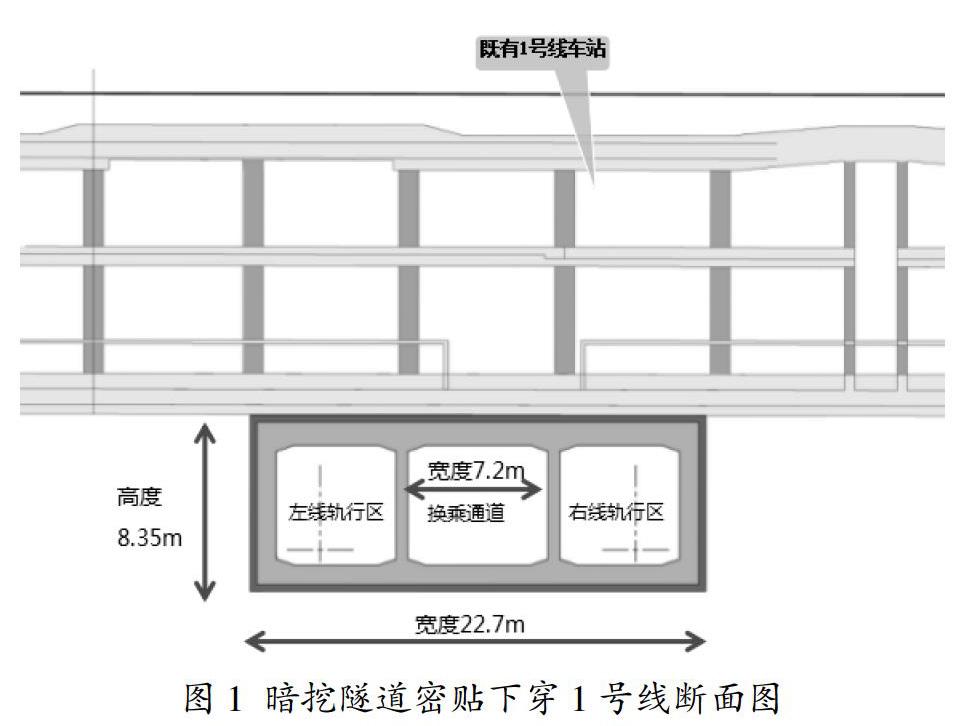

新建成都軌道交通8号线一期工程倪家桥站与1号线、18号线进行换乘。其中8号线车站需在负三层暗挖大跨度下穿既有1号线车站,暗挖段初衬结构密贴既有1号线车站底板(图1),采用平顶直墙暗挖法施工,暗挖开挖宽度22.7m,开挖高度8.35m,长18.7m,暗挖段上半部分为中密卵石土层,下半部分为强风化泥岩,中风化泥岩位于暗挖底板下2~3m。暗挖段渗透系数为0.028~2.01m/d,平均为0.44m/d,属弱~中等透水层。其中既有1号线是连接成都中心城区和天府新区的重要交通工具,人流量大、重要性高、意义特殊,8号线下穿过程中一旦出现问题,将影响1号线的运营,后果不堪设想;且该站位于人民南路与倪家桥路交叉口,人流、车流量较大,下穿施工风险高,为特别重大风险工程。暗挖隧道密贴大跨度下穿1号线断面图如图1所示。

2 总体设计和施工方案

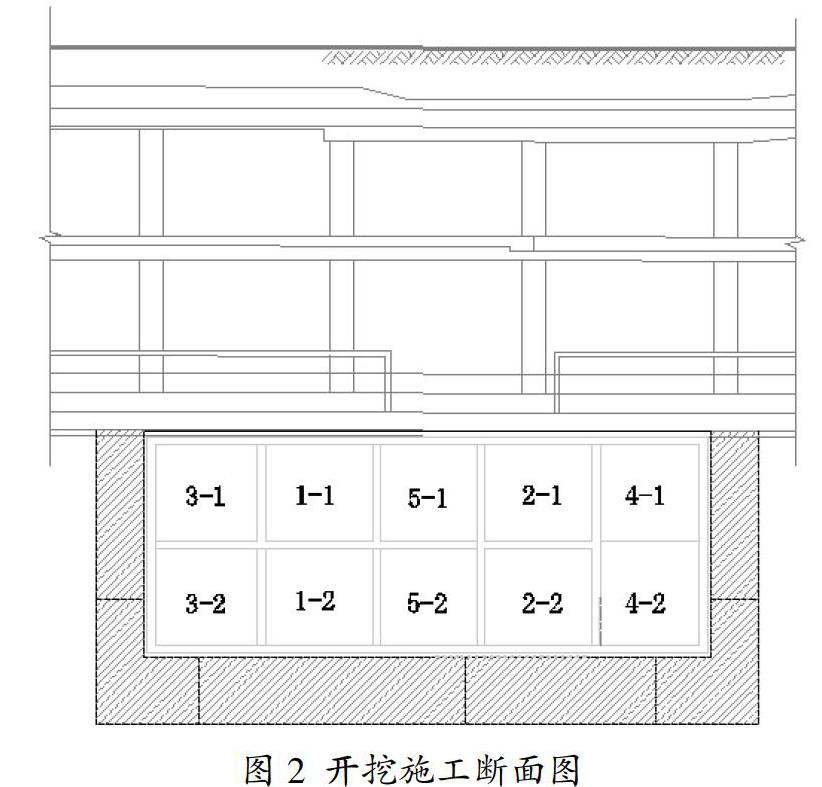

平顶直墙暗挖法是在开挖时,将整个洞室分为若干垂直向的几个导洞,每个导洞块进行初衬以及二衬顶板、底板、边墙,并尽早形成竖向传力体系,以保证洞顶土体稳定,这样逐步完成整个地下洞室开挖并浇筑的过程[2]。为保证地铁1号线运营安全,根据8号线下穿1号线的结构设计、位置关系、水文地质条件以及施工安全、进度、成本等,结合平顶直墙暗挖隧道有土体开挖易坍塌、地表沉降量敏感等特点,在综合研究国内外工程实例的基础上,暗挖横向共分为5部10个断面进行施工(图2)。为保证开挖过程中土体稳定,在施工前首先对所有的开挖土体进行全断面深孔注浆加固,再对土体进行分导洞开挖,并提出以下分部施工方案:

方案一:对暗挖土体全断面注浆后,先分导洞开挖完整个地下洞室断面、施做钢管群桩(支撑1号线中柱)后一次施做二衬。该方案的优点是可很大程度上缩短工期、降低成本,减短对既有线影响的时间;缺点是施工过程中对沉降控制不利。

方案二:对暗挖土体全断面注浆后,分别进行1、2、3、4、5导洞开挖、衬期支护、二衬施工。纵向分2次进行二衬浇筑,第一次在各导洞上台阶洞通、下台阶开挖至中柱处浇筑,第二次浇筑剩余部分;第一次浇筑长度10m(过1号线中柱),第二次浇筑剩余长度8.7m。该方案优点是强调了土体开挖、初支砌筑阶段的防坍塌设计以及二衬砌筑过程中的受力转换步序设计,使其尽早形成封闭受力体系,也可最大程度降低沉降和既有线变线,确保既有1号线安全;缺点是工期长、成本高、施工工序繁杂,且对既有1号线影响时间长。

方案三:对暗挖土体全断面注浆后,先开挖1、2导洞至中柱处,施工钢管群桩后,开挖两边3、4导洞,洞通后施做3、4导洞的底板、顶板、两边侧墙以及已开挖的1、2导洞底板、侧墙、顶板,最后开挖剩余导洞并施做剩余二衬。与第一种方案相比,沉降变形控制得到了加强,但是施工周期更长,成本也更高。与第二种方案相比,缩短了工期,降低了成本,但沉降变形控制受到了削弱。

经综合分析,结合本工程下穿既有1号线的高风险性以及既有1号线的重要性和特殊性,并经过专家论证,本工程采用方案二施工。因方案二在开挖过程中将上部构筑物受力变形、开挖土方带来的承载力缺失等各种因素造成的既有车站结构变形沉降控制在最小,可保持新建工程顺利推进,也可保证既有1号线的正常运营。

3 具体施工步序及工艺过程

3.1 注浆加固

为了确保开挖过程中土壤的稳定性,在施工前首先对所有开挖的土壤进行全断面的深孔灌浆加固。拟改善土层,提高土体承载能力和自稳能力并封堵地下水,确保开挖过程中不出现掌子面失稳坍塌,减小开挖风险。同时也对开挖时损失的承载力进行了受力托换,减小既有结构物的变形和沉降,确保既有线运营安全。

3.2 暗挖施工

因平顶直墙暗挖隧道施工工法特点决定其沉降控制偏弱,为确保既有线运营安全,本工程暗挖通道的5部10个断面均采用紧跟掌子面的较刚性支护和短进尺的开挖方法,每部采用上下台阶法+临时横撑开挖,预留核心土。开挖面积211.77m2,开挖宽度及高度分别为23.4m、9.05m,上下台阶开挖高度分别为4.7m、4.35m。上下台阶开挖均采用微台阶法施工,台阶错开长度2~2.5m,每循环进尺均控制在一榀钢架间距内(0.5m)。分部每循环开挖后及时施作初期支护、锁脚锚管、超前注浆锚管,确保沉降控制。该工法可减小平顶直墙导洞的尺寸,减小每次开挖的跨度,并充分利用初衬隔壁的承载能力,降低既有结构的沉降变形,确保新建暗挖施工安全和既有线的正常运营。主要横纵工序如下:

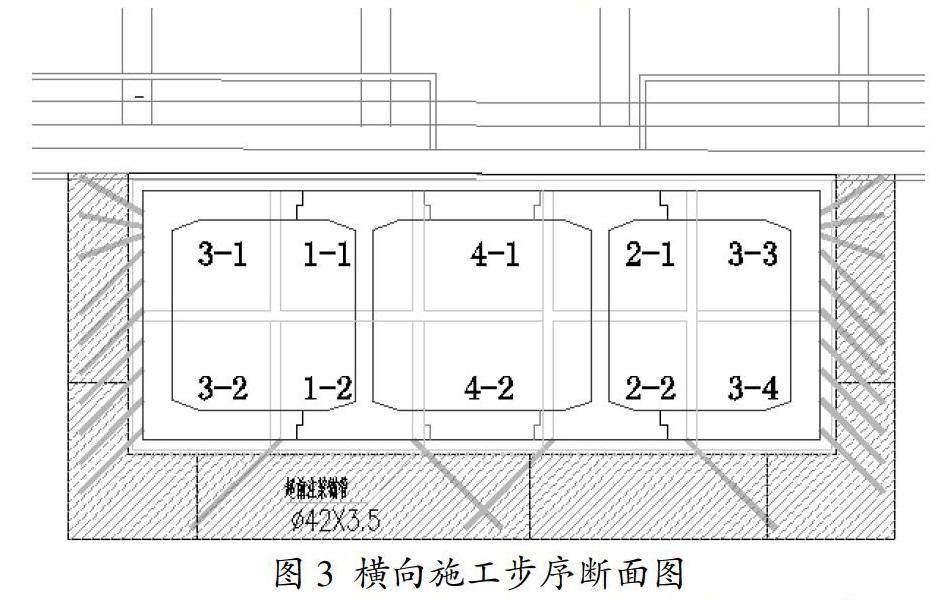

(1)横向施工步序(图3)

第一步:进行小导洞1-1断面开挖,并施工初衬和锁脚锚管;施工6m后进行小导洞1-2断面开挖,并施工注浆锚管和初衬。导洞土体开挖后掌子面应力释放,且既有车站底板下承载面积缺失,板下反力重新分布,造成既有1号线压缩土体引起沉降,故施工时支撑必须严密顶贴既有结构顶板,并做好注浆锚固,减小沉降。

第二步:在1-1、1-2导洞内施做钢管群桩、一半既有车站宽度范围的防水层及底板、中隔墙、顶板二衬结构,后继续按第一、二的施工步序施工剩余初衬、二衬结构,二衬结构施工时初衬中隔横撑保留。钢管群桩主要支撑既有车站结构柱,确保既有车站结构安全。尽早施工二衬降低既有车站结构沉降,弥补初支钢度不足,增加安全且减小沉降。中隔横撑保留可减少受力转换步序,减少沉降变形。

第三步:按第一、二步施工步序方法施工小导洞2-1、2-2。

第四步:进行小导洞3-1、3-3断面开挖,并施工锁脚锚管和初衬;施工6m后进行小导洞3-2、3-4断面开挖,并施工注浆锚管和初衬。

第五步:在3-1、3-2、3-3、3-4导洞内施做一半既有车站宽度范围的防水层及底板、中隔墙、顶板二衬结构,后继续按第四、五步的施工步序施工剩余初衬、二衬结构,二衬结构施工时初衬中隔横撑保留。

第六步:进行小导洞4-1断面开挖,并施工初衬和锁脚锚管;施工6m后,进行小导洞4-2断面开挖,并施工注浆锚管和初衬。施工该导洞剩余的防水层及底板、顶板二衬结构。二衬施工后拆除中隔横撑,拆除中通过顶板与既有站底板间预埋管压力注浆控制沉降。

从上述横向施工步序可以看出:一是横向开挖时合理划分开挖断面,减小每次开挖跨度,尽早封闭初支,并充分重视竖向承载体系的连续性,优先砌筑竖向承力永久构件——侧墙,尽早形成了竖向永久结构承力体系,以减小施工对围岩土体带来的不利影响,确保施工安全正常推进和既有结构稳定;二是临时支撑在二衬施工完成后一次性拆除,减少受力转换次数,且受力体系转换过程短且平稳,有效地控制既有1号线沉降。

(2)纵向施工步序(图4)

第一步:采用微台阶法开挖施工上下台阶,上下台阶的平台宽度为2m,上台阶开挖至中柱后施工钢管群桩。微台阶法施工增加工作面,前后干扰较小,利于施工作业,进度更快。且开挖面积较小,利于掌子面稳定,下台阶开挖较为安全;但上下台阶施工相互干扰,增加对围岩的扰动[3]。

钢管群桩为A219无缝钢管填充C50微膨胀混凝土,管顶加设千斤顶,支撑既有车站结构柱。施工中,根据监测结果调整千斤顶顶力,主动控制既有结构沉降,确保在一定范围内。

第二步:上台阶开挖完成,下台阶开挖至中柱处,进行前半部防水层及底板、中隔墙、顶板二衬结构施工。尽早施工前半部二衬降低既有车站结构沉降,弥补初支钢度不足,增加安全且减小沉降。

第三步:剩余下台阶开挖,开挖完成后施工剩余段衬砌。

4 沉降监测与分析

4.1 既有车站沉降计算

(1)计算模型

为分析新建暗挖施工对既有1号线的沉降影响,采用GTS进行开挖沉降模拟的有限元计算,考虑尺寸效应引起的计算误差及计算模型的实操性影响,计算范围:左右边界取2.5倍既有地铁1号线宽度,下边界取2倍既有地铁1号线高度,既有1号线纵向取150m,围岩、初支、二衬及既有结构采用8节点六面体实体单元模拟,围岩力学模型为d-p模型,梁、柱、板采用弹性模型。该模型(图5)共计33922个节点,66340个单元,计算严格按照施工工况进行模拟。

(2)计算结果

将模型按原状土进行初始地应力计算,初始应力计算完毕后,原有模型已经按照既有1號线尺寸建立,再一次开挖成形,并同时为既有1号线施加顶板、地板、侧墙、梁、柱等结构,形成目前自重应力场的受力状况,在正式进行模拟新建结构开挖前再一次将应力场归零处理,消除既有结构对计算的影响,再对新建8号线进行开挖计算分析。得出竖向位移计算结果分析:

8号线车站开挖时,既有1号线发生沉降,沉降最大值位于1号线和8号线交叉位置。每一步开挖时都对1号线最大位移处的沉降值进行数值提取,得到既有车站结构竖向位移与沿着车站走向分布的关系(图6)。

由计算结果可知,新建8号线开挖使得既有1号线产生的最大沉降值为6.8mm<10mm,满足对既有线的沉降控制要求。

4.2 既有车站施工监测

8号线暗挖施工期间对地铁1号线倪家桥站结构竖向位移、结构水平位移、差异沉降等进行监测,重点监测结构竖向位移的变化,及时掌握施工期间既有车站的变形趋势及变形量大小,掌握变形规律及特性,确保地铁安全并提供数据支撑。通过监测得知:地铁1号倪家桥站上行线竖向位移最大累计变形为4.33mm,下行线竖向位移最大累计变形为4.84mm,均小于预警值6mm和控制值10mm,也小于理论预测最大沉降值6.8mm。

将实测数据与预测值进行对比分析,可以判断设计及施工方案满足对既有线的沉降控制要求,施工工艺及参数也满足要求,对下步施工技术与施工进度可进行有效控制,可确保施工安全顺利。

5 结束语

平顶直墙大断面暗挖法在成都轨道交通8号线一期工程倪家桥站负三层密贴下穿既有1号线车站施工中的成功运用,可得出以下结论:

(1)既有1号线地铁站底板具有相当的刚度和强度,

将新建暗挖初期支护直接顶撑在1号线车站结构底板上,避免了中间夹层土的压缩问题,减小了开挖时既有线结构的沉降及变形。

(2)全断面注浆加固提高了土体承载能力,对开挖时损失的承载力进行了受力托换,同时兼顾防塌、防沉降、封堵地下水等目的。

(3)该方案合理划分开挖断面,优先开挖并砌筑竖向承力永处构件,尽早形成了竖向的二衬传力体系。施工不仅强调了土体开挖、初支砌筑阶段的防坍塌设计,以及二衬砌筑过程中的受力转换步序设计,也遵守了“初期快封闭,初支谨防沉降过大,二衬合理转换”的原则,使其尽早形成封闭受力体系。

(4)本工程施工前对各方案进行对比优化,并对既有1号线的沉降进行模拟分析;施工中严格控制超前加固、开挖施工步序、钢管群桩、临时支撑拆除等关键工序,同时进行施工监测数据与模拟分析数据对比分析,实行实际与理论对比动态控制原则,保证了暗挖顺利施工和既有线运营安全;施工后及时进行设计施工方案、施工工艺、施工措施、施工监测等技术总结。为后续类似工程提供了有效参考。

参考文献:

[1]李冰,郝志宏,李松梅,等.平顶直墙暗挖隧道设计与施工关键技术[J].隧道建设,2015,35(12):1295-1300.

[2]汪国锋,陶连金,李积栋.密贴下穿既有线的暗挖地铁车站群顶顶托关键技术研究[J].施工技术,2014,43(23):113-117.

[3]徐峰.太佳高速公路隧道风险评估与灾害防治研究[D].長安大学,2011.

[4]吴立.新建地铁车站近距离下穿既有车站影响研究[D].北京交通大学,2008.