国家公路网辽宁省境内干线公路交通标志调整设计

2020-02-28于婷婷

于婷婷

(辽宁省交通规划设计院有限责任公司 沈阳市 110166)

1 项目背景

1.1 项目建设背景

《公路路线标识规则和国道编号》GB/T 917-2017于2017年9月7日发布并实施,普通国道网由“12射、28纵、30横,合计11万公里”发展为“12射、47纵、60横、81连,合计26.5万公里”,路网总规模发生了巨大的变化。辽宁省多条国省干线,起终点及走向发生了改变。

2017年交通运输部启动了国家公路网命名编号调整工作,明确了工作任务和完成时限,同年12月下发了《国家公路网交通标志调整工作技术指南》,并召开专题会议具体部署。

辽宁省干线公路网调整工作于“十二五”期末启动,包括大连在内,调整前共有53条/11605km(净里程),其中国道9条/3422km,省道44条/8183km;调整后共有74条/16018km(净里程),其中国道16条/6540km,省道58条/9478km。

1.2 项目建设的必要性

本项目为辽宁省国省干线公路交通标志调整工作。

(1)本项目是贯彻落实交通运输部《国家公路网交通标志调整工作》,全面提升交通运输基本公共服务水平;

(2)由于辽宁省路线规模扩大,根据《国家公路网规划》,现有部分公路行政等级和服务功能发生变化,原规划的国家路网命名编号规则无法涵盖新规划的路线,现状交通标志设置中与路网结构不相适应问题的突出,对重新规划后的实际路网的编号、地名、方位、距离调整势在必行;

(3)道路交通安全行驶依然严峻,交通标志主动引导作用日益重要;

(4)本项目的建设是完善辽宁省国省干线公路网的需要。

2 总体设计思路

2.1 项目总体定位

辽宁省路网发达,国省干线公路大约1.4万余公里,国省干线路网交错纵横、四通八达。

为构建现代综合交通运输体系,提高干线公路服务水平,降低交通物流成本,满足广大人民群众出行对快捷交通运营环境的迫切需求,需要对现状交通标志指引体系进行调整,重点解决信息缺失、不连续、信息超载、版面不规范的现状交通标志与路网结构不相适应问题,全面提升国家公路网的交通标志设置水平,积极构建安全、便捷、通畅、高效的公路运营环境。

(1)规范指路体系

公路交通标志以不熟悉周围路网体系但对出行路线有所规划的公路使用者为设计对象,为其提供清晰、明确、简洁的信息。

通过本项目指路标志调整,规范和统一辽宁省普通干线公路网(国道和省道)的命名和编号,合理调整和科学设置交通标志,形成标识清晰、视认方便的辽宁省普通干线公路网交通标志体系,更好地满足干线公路网服务公路使用者安全便捷出行的需求,进一步提高干线公路网的服务效率、质量和水平。

(2)展示民族文化、整合旅游资源

公路沿线设施既是交通的窗口,也是所在地域的一面镜子,是一个对外宣传地方文化和旅游景点的平台。将其与日益繁荣的旅游产业结合,突破传统模式的局限,在更高层次上寻求突破。

(3)带动路域发展

公路通道经济与地方经济相结合,宣传与地方文化、服务与旅游资源相结合。结合地方特色,充分展示地域特色文化、物产、景色,助力辽宁省经济发展。

2.2 总计设计原则

本设计坚持“安全、环保、舒适、和谐”的理念,注重公路出行的安全性、方便性、舒适性、愉悦性,体现“以人为本、安全至上”的指导思想。以交通部2017版《公路交通安全设施设计规范》为依据,结合交通运输部“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”的发展理念和交通运输部公路局“绿色公路”建设相关要求,吸收省内外先进的设计思想和经验基础上,精益求精,形成本设计方案。

3 交通标志设计

本工程的勘察设计过程和成果均严格遵守并使用符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及辽宁省下发的有关公路工程勘察设计方面的文件、规定。

在勘察设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时,应征得业主或业主的指定代表人的同意。在设计过程中,如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范,则将采用新的标准或规范进行勘察设计。

3.1 主要设计依据

(1)《公路路线标识规则和国道编号》GB/T 917-2017;

(2)《国家公路网交通标志调整工作技术指南》(交办公路[2017]167号)。

3.2 交通标志设计方案

公路交通标志以不熟悉周围路网体系但对出行路线有所规划的公路使用者为设计对象,为其提供清晰、明确、简洁的信息。

3.2.1路径指引标志

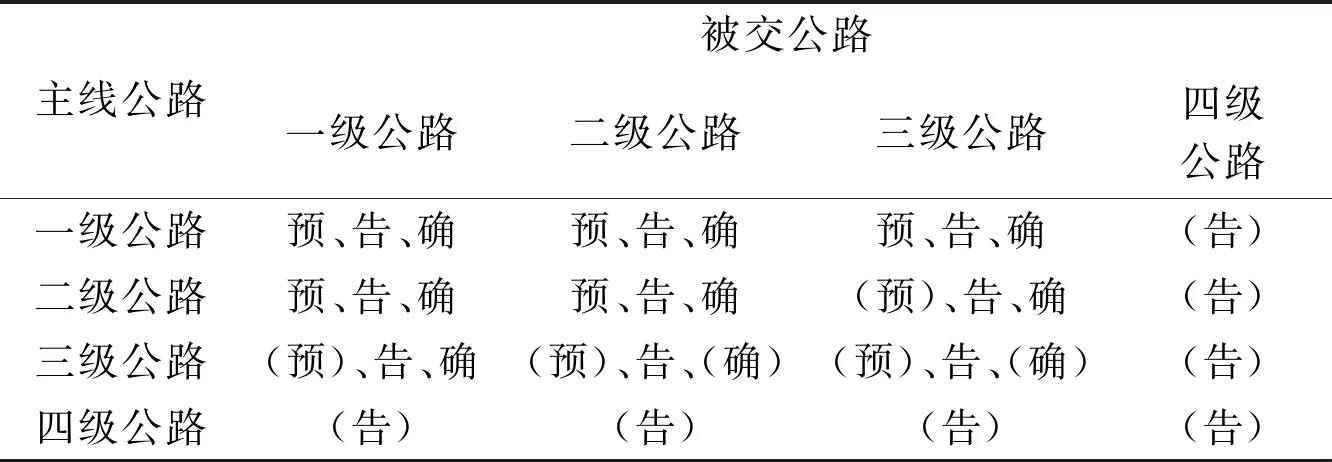

在公路与公路平面交叉处,应遵循“路权清晰、渠划合理、导向明确、安全有序”的原则综合设置交通标志,根据相关公路的技术等级,按照表1的规定,设置相应的指路标志。

表1 普通国、省道路路径指引标志的设置

注:预—平面交叉预告标志;告—平面交叉告知标志;确—确认标志;()—“可设置”的指路标志

标志种类包括平面交叉预告标志、平面交叉告知标志和确认标志,交叉形式为T型、十字型、环岛和多路口交叉形式等。

(1)平面交叉预告标志:设置在距离路口150~500m处适当位置,预告当前位置至该平面交叉的距离。

(2)平面交叉告知标志:设置在距离路口30~80m处适当位置。

(3)确认标志:确认信息包括公路编号、方向和地点距离。

当两个平面交叉间距小于2km时,在进入路口后30~50m处设置“公路编号标志”和“方向标志”,单柱支撑,如图3。

当两个平面交叉间距大于2km时,在进入入口后300~400m处设置“地点距离标志”,该标志应同时包含公路编号和方向信息。

当两个平面交叉间距大于10km时,地点距离标志可重复设置。

(4)信息选取:平面交叉预告标志版面信息应根据相交公路的行政等级和服务区域,在对交通流的流向和流量加以综合分析的基础上按照表2选取,并符合下列规定:

表2 平面交叉预告、告知标志信息要素选择参考表

注:1.标志不带括号的信息为首选信息,带括号的信息适用于无首选信息时,或根据需要作为第二个信息;

2.接近首选信息所指示的地点时,则该信息作为第一个信息。如需选取第二个,则仍按本表的顺序筛选

3.2.2地点指引标志

(1)分界标志:种类包括省界、市界、县界。省界标志支撑结构为门架式,跨度为双车道和四车道两种规格,门架横梁迎行车道方向安装标志板。市县界采用单柱支撑,市界为两块组合标志版面,县界为一块。

(2)地名标志:公路沿线经过的乡(镇)和村边缘设置单柱双面地名标志。

(3)著名地名标志:沿线长度大于1000m或者具有特殊意义的桥梁,以及长度大于500m的隧道设置著名地点标志,简称桥梁标志和隧道标志。

3.2.3沿线设施和旅游指引标志

(1)服务区在距2km、1km和入口处,设置预告和入口标志。

(2)停车区在距1km和入口处,设置预告和入口标志。

(3)休息区(观景台)在距500m和入口处,设置预告和入口标志。

(4)沿线在距AAA或以上旅游景区2km、1km和入口处,设置旅游区预告标志和入口标志。

(5)沿线在AA、A旅游区入口处,设置旅游区入口标志。

3.3 标志版面及结构形式

(1)标志版面

小型交通标志板采用2mm厚铝合金板,标志底板采用牌号为3003的铝合金板材。大型交通标志板采用3mm厚铝合金板,标志底板采用牌号为3004的铝合金板材。制作标志底板滑槽的挤压成型铝合金型材,采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金型材,需符合《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009的相关规定。

标志板面底衬、文字、内边框和符号均采用符合《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012规定的Ⅳ类反光膜。

交通标志中的中、英文和阿拉伯数字应采用交通标志专用字体。

一般情况下,主线标志汉字高度为400~500mm,标志汉字高度具体以“标志版面设计图”为准。

(2)交通标志专用字体

交通标志版面字体采用新版交通标志专用字体。

(3)结构形式

主线的重要性标志采用悬臂式和门架式结构形式,主线的一般性标志采用单柱式结构形式;受标志所处位置地形地物影响,部分标志的支撑型式以图纸设计为准。

软土地基路段,需将标志基础埋置在软土地基处理层以上,保证标志基础基地应力达到设计要求。

标志基础及立柱、横梁等需满足本地区抗风要求。

4 项目设计特点、关键性技术问题设计

4.1 勘察设计项目的特点

(1)本项目点多、线长、面广,沿线既有设施复杂多样,需加强项目外业勘测。

(2)全省干线公路标志调整,设计范围太大,点多、线长、面广。

(3)既有干线公路指路标志,存在设置数量少、版面小、信息不全、标志老旧、服务功能差、后提级干线标志不全等问题。

(4)既有干线公路里程碑、百米桩按路线设置,基本齐全。主要存在信息与路网不符、标准不统一等问题。

(5)本项目沿线标志设置位置极其复杂。在方案设计时应重点考虑进来,合理布置点位,优化结构形体,充分利用,将使用功能使用最大化。

(6)项目沿线景区、景点较多。路线两侧自然环境优美,植被丰富,公路建设难免对原生态造成破坏,在设计过程中采取各种手段降低对环境的破坏,对于边坡尽可能进行绿化及景观恢复。注重沿线环境的保护。

4.2 交通标志功能以及路网、路线和路段不同层面信息需求的满足

4.2.1问题描述

(1)原有干线公路指路标志,存在设置数量少、版面小、信息不全、标志老旧、服务功能差、后提级干线标志不全等问题。

(2)公路原有交通标志,部分功能发挥不完善,内容前后不统一、相互矛盾,外形风格不一致,缺少统一协调性。

(3)原有标志,部分标志版面路网、路线和路段不同层面信息相互混淆,不连续、不统一。

4.2.2对策措施

(1)交通标志的功能性、系统性、一致性、协调性

从路网整体出发,统筹协调,使交通标志体系便于驾驶人清晰辨识、正确理解、快速反应,综合考虑公路功能、路网布局、技术等级、交通条件、环境条件和公路使用者及交通管理需求等因素,遵循下列条件:

①功能性

功能性是交通标志设计的最基本依据,交通标志设置的目的就是服务于公路功能的发挥。充分考虑公路建设的建设目的、条件、服务对象等因素,服务于公路功能的发挥。

如二级及以上公路由于技术标准高或较高,交通量较大,往往承担干线公路的作用,公路使用者对指路标志的需求也比较大。其他等级的国、省道由于承担了大量的中、远途运输的任务,因此对指路标志的需求也比较高。上述两种情况,应优先设置指路标志。但对等级较低的一些支线公路,根据路况可设置有关的警告标志。

②系统性

基于公路行车安全,从系统角度出发统筹交通标志与交通标线、信号灯、黄闪灯等其他交通设施的设计,不得相互矛盾或产生歧义,发挥系统作用优势。

③一致性

为保持交通标志版面和结构的醒目性,复核驾驶人的心里预期,使公路使用者能快速获取需要的信息,减少信息处理时间,并加强理解和印象,同一条公路,同类交通标志的设计原则、设置规模、外形风格应保持一致,同类标志最好采用同一形式的标志版面和支撑方式。

④协调性

交通标志的设置位置应与照明、监控、管线、绿化等其他设施相互协调,交通标志不得被其他设施遮挡。

(2)路网、路线和路段不同层面信息需求的满足

交通标志的设计是一个复杂的过程。为了使设计过程更科学、合理,除了要求设计人员具有专业的知识和经验外,还要有合理的设计方法,使设计的整个过程符合科学、合理的设计程序。一般来说,公路交通标志的设置要综合考虑路网、路线和路段不同层面信息的需求,采用总体布局、逐层推进、重点设置的方法。

①“面”的层面

以公路网为出发点,运用交通工程理论分析路网中各层次公路交通流的特征;分析不同公路网层次条件、不同交通流条件以及不同用地布局条件下驾驶人对标志信息的需求特性,考虑路网的结构、交通流量流向和信息指引需求,对交通标志做出统筹规划,总体布局,确定引导方向、控制信息、设置层次和路权的划分等。

②“线”的层面

在路网环境下,针对设计项目所在公路单条路线的功能、技术等级、技术条件、交通条件和环境条件等特点,确定全线交通标志的设置规模和标准。交通标志设计时,从系统性、逻辑性和人性化角度对整个系统进行整体布局,根据路网规划、公路功能、技术等级、技术条件、交通条件、环境条件论证制定设置规模和标准,提前确定设计重点,以达到统一的建设标准。

③“点”的层面

以公路网中的互通式立体交叉、服务区、平面交叉以及高风险路段等特殊点作为重要节点,有针对性地进行交通标志的设计,提供初步设置方案后,还要结合实地情况从视觉、安全、整体布局等方面进行检查,综合考虑,进行必要的标志类型合并或增减、信息和位置调整、形式和结构优化,直到达到整个路网的连续和统一。

5 结语

通过干线公路交通标志调整的优化设计与实施,形成标识清晰、视认方便、安全环保的干线公路指引体系,促进公路运输的安全与畅通。