杭州西湖声景名胜“南屏晚钟”形成研究

2020-02-27罗曼袁晓梅

罗曼 袁晓梅

佛寺梵钟是中国传统风景名胜的经典主题[1-2],尤其常见于“八景”“十景”等风景园林品题系列①,如南宋“西湖十景”的“南屏晚钟”,明代“洛阳八景”的“马寺钟声”、清代“关中八景”的“雁塔晨钟”、“峨眉十景”的“圣积晚钟”、“静明园十六景”的“云外钟声”等[3]。其中“南屏晚钟”是中国现存梵钟类声景名胜的典范:一方面它所隶属的“西湖十景”是“中国原创的山水美学景观设计传统‘题名景观’留存至今的最经典、最完整、最具影响力的作品”[4],另一方面敲响晚钟的南屏山净慈寺是西湖现存最具代表性的14处文化史迹之一,并且“西湖十景”与西湖文化史迹均为世界遗产杭州西湖之突出普遍价值的承载要素②。“南屏晚钟”的形成反映出中国梵钟声景风景名胜化发展的普遍进程,以及诗画影响下风景园林品题系列的题材品选等主要内容。

1 南屏净慈之“佛国山”景境

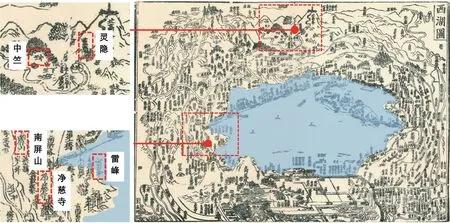

南屏山位于西湖南岸、玉皇山以北,是九曜山的东侧支脉,以慧日峰为主峰,雷峰为照山。自东晋以降的风景开发与佛寺建设,使得南宋时南屏山已呈现以净慈寺为主刹的“佛国山”景境,成为西湖景区首屈一指的佛寺园林区(图1)。

1 南宋时南屏山及净慈寺区位图[5]Location of Nanping Hill and Jingci Temple in Hangzhou, Southern Song Dynasty[5]

南屏山因“形如象卷,状若屏开”[6]17得名,风景优美且占据傍湖近江的优势区位,据传东晋时便被“葛仙翁”葛洪择选为栖炼之所,留下“幽居洞”“小蓬莱”等古迹[6]26,38。五代吴越国定都杭州,笃信佛教的吴越王开启了南屏山的佛寺园林建设。后周显德元年(954年),吴越王钱弘俶于南屏山慧日峰下奉诏兴建初名“慧日永明”的佛寺(即净慈寺),并于北宋建隆二年(961年)迎请净土宗第六代祖师兼禅宗之法眼宗三祖永明延寿禅师担任住持[6]148-149,永明延寿禅师居寺期间著述佛学经典《宗镜录》,并因“弥陀饶舌”公案被印证为阿弥陀佛的化身[6]98,奠定了慧日永明寺的殊胜地位。加之钱弘俶遵奉永明延寿禅师“重民轻土,舍别归总”[7]的劝谕,归顺宋朝并尽献十三州领土,令慧日永明寺备受宋廷器重,宋太宗赐额将寺院更名为“寿宁禅院”[6]150。苏轼的“卧闻禅老入南山,净扫清风五百间”[6]815呈现了北宋时恢宏的寺院景象。南屏山一带除净慈寺,还有同样始建于吴越时期的惠照寺、兴教寺、显严院等诸多佛寺,尤其净慈寺对面雷峰上耸立着钱弘俶为供奉佛螺髻发而兴建、举世闻名的“雷峰塔”,成就了南屏山慧日峰与雷峰之间寺、塔交相辉映,四周群刹环绕的景观格局(图2)。

2 南宋时南屏山诸佛寺、佛塔位置示意图[8] Distribution of temples in Nanping Hill, Southern Song Dynasty[8]

南宋迁都杭州后为供奉徽宗皇帝香火,高宗赵构于建炎二年(1128年)将慧日永明寺征作皇家御用寺院且钦改寺额“寿宁”为“净慈”,并在绍兴十九年(1149年)巡幸时加额“报恩光孝禅寺”[6]151,加之净慈寺中“神运井(运木井)”等景迹因寺僧道济(即活佛“济公”)脍炙人口的众多典故闻名遐迩[6]428,全称“净慈报恩光孝禅寺”、俗称“净慈寺”的寺院由是“金碧相鲜,时谓行都道场之冠”[6]164。南宋时江南佛教禅寺发展至鼎盛,为品定天下禅寺,朝廷于宁宗嘉定年间(1208—1224年)设置了“五山十刹”的官寺制度,临安(杭州)的径山兴圣万寿寺、灵隐山灵隐寺和南屏山净慈寺,以及宁波的天童山景德寺和阿育王山广利寺位列等级最高的“五山”(级别次于“五山”的“十刹”中杭州唯有中天竺寺入选)[9],“凭山为基、雷峰隐其寺、南屏拥其后、据全湖之胜”[6]361的净慈寺被评定为仅次于径山寺、灵隐寺和天童寺的显赫禅寺。由于径山寺位于余杭县,天童寺在宁波,灵隐寺及中天竺寺均深藏杭州西部灵隐天竺群山,不在湖区范围(图1、3),西湖北岸的宝石山大佛寺、西北岸的大昭庆寺等名刹又都较净慈寺等级低,故而南屏山净慈寺成为西湖景区最主要的佛寺意象载体。

3 位于杭州的“五山(灵隐寺、净慈寺)十刹(中天竺寺)”位置示意图[10]Distribution of the Five Hills and Ten Temples in Hangzhou[10]

除了以“倚其麓,仿佛负扆,高甍凌虚,垂檐带空,闳靓雄丽,甲于武林诸刹”的净慈寺为代表的佛寺园林群外,南屏山备受文人墨客称颂、常以诗画摩崖等形式增辉的自然风光与名胜古迹也共同形塑着“佛国山”的整体景境[6]16。如北宋林逋笔下“夕照前村见,秋涛隔岸闻”“归云带层巘,疏苇际沧洲”的雷峰[6]24;苏轼诗中“长松得高荫,盘石堪醉眠。只乐听山鸟,携琴写幽泉”的长松磐石与鸟鸣泉淙[6]18;司马光刻有隶书《家人卦》《中庸》《乐记》、米芾书有“琴台”二字的幽居洞旁岩壁摩崖[6]163-164等。故而南宋画院待诏史显祖甄选南屏山色绘有《南屏秋色图》[11]633,北宋高僧契嵩《游南屏山记》中盛赞南屏山不仅在杭州西湖的“濒湖千岩万壑”中无出其右,令贤士大夫们争相游赏,更声名远播,以至“来江东者,不到南屏山,以谓不可”[6]16。

2 梵钟声景之“烟寺晚钟”

中国梵钟声景形塑于魏晋南北朝,唐代积淀丰厚内涵的“晚钟”意象发展至北宋末期,经“潇湘八景”提炼,演进出经典母题“烟寺晚钟”。

佛教自印度传入中国后,敲击发声以集众的木质犍椎逐渐被鼓和金属质钟代替,或是受到印度佛塔铜铃的形制影响[12],魏晋南北朝时期在传统钟腔横截面“合瓦形”的古钟基础上,发展创制出正圆体“梵钟”[13]。音响、持续性与传播距离均大幅提升的梵钟声不仅更有利于传播信号与召集信众,在战乱频仍、社会动荡的魏晋南北朝,佛寺悠远空灵的梵钟声因其能为士人们带来精神宽慰与超脱,开始成为这一时期山水诗文中占据特殊地位的寄情意象。由《洛阳伽蓝记》中“京城内外,凡有一千馀寺,今日寥廓,钟声罕闻”[14]的记载,可见杨炫之对东魏陪都洛阳曾经佛刹林立、钟声回荡之景的追忆;南陈后主陈叔宝的诗句“莺喧杂管韵,钟响带风生。山高云气积,水急溜杯轻”[15]中,也呈现出当时梵钟与莺喧、流水合鸣之声景。

及至佛学是士大夫必修教养的唐代,“钟声完成了从儒家的‘钟鼓道志’实用传统向佛家的禅声梵意的转变,佛家意趣的浓厚,使诗界钟声更空灵澄明”[16]236。作为佛寺园林的意象代表、时代精神载体之一的“梵钟”不仅在唐诗的运用中达到巅峰[17],还衍生出“晨钟”“晓钟”“晚钟”“暮钟”“夜半钟”等时间指示意义细化、各具特定内涵的审美意象。其中“晚钟”因其敲响于日暮黄昏这一“中国艺术乐于表现的一个特定时间”[16]253,营造出唐代内涵最为丰富、“最难消遣是昏黄”的梵钟声景:既可借以抒发迟暮落寞的伤感悲凉,如元稹的“南堤衰柳意,西寺晚钟声”、卢纶的“孤村树色昏残雨,远寺钟声带夕阳”;也能渲染依依惜别之情,如韩偓的“见时浓日午,别时幕钟残”、韦庄的“万古行人离别地,不堪吟罢夕阳钟”;亦可唤起浓重的归思,如罗隐的“十年别鬓疑朝镜,千里归心著晚钟”;更能体悟佛法苍茫空寂之禅机,如常建的“万籁此都寂,但余钟磬音”、孟浩然的“东林精舍近,日暮但闻钟”、韦应物的“微钟何处来,暮色忽苍苍”、齐己的“闲听老僧语,坐到夕阳钟”……

发展至北宋后期,曾贬谪潇湘一带的文臣宋迪绘制了意在抒发羁旅文人愁绪的组景画作“潇湘八景”(“平沙雁落”“远浦归帆”“山市晴岚”“江天暮雪”“洞庭秋月”“潇湘夜雨”“烟寺晚钟”“渔村落照”),除“山市晴岚”外,皆为描绘萧瑟落寞的暮色、晚景,宋代邓椿《画继》评价道:“宋复古八景,皆是晚景,其间烟寺晚钟、潇湘夜雨,颇费形容。钟声固不可为,而潇湘夜矣,又复雨作,有何所见?盖复古先画而后命意,不过略具掩霭惨淡之状耳。”[18]其中,“烟寺晚钟”作为唯一佛教题材,尤其受到诗画僧及居士们的喜爱。“对那些创作《潇湘八景》的诗歌或绘画的佛教徒而言,‘烟寺晚钟’成为宗教生活的纽带和禅宗顿悟的隐喻”,或许因“敲响的‘晚钟’预示了一种顿悟或觉悟”[19],“潇湘八景”中排序倒数第二的“烟寺晚钟”使暗淡、低沉的组景序列在接近收尾时得以升华。同时,高度抽象、凝练的概括性质令“潇湘八景”具有相当“普适性”,组景中除了“洞庭秋月”和“潇湘夜雨”有可对应的实际地域外,包括“烟寺晚钟”在内的其余六景皆可通适于各地[20]。故而在北宋追求“意境”的诗画传统中,随风相送的“晚钟”没有被指定为出自某处具体寺院,而是选用“烟寺”来烘托烟雾云霞间佛刹林立之境,可以说“烟寺晚钟”完成了中国“梵钟”声景的典型化。

宋代“东南佛国”杭州呈现的“临水傍山三百寺……钟梵清宵彻天汉”[21]之佛国景境,也成为画家乐于描摹的题材。南宋杭州画僧牧溪和玉涧的“潇湘八景图”虽仍以潇湘八景题画,但所绘的可能是西湖附近[22];此外,南宋画院画家马远、夏珪的“潇湘八景图”被认为画的是临安(杭州)[22]——他们或从杭州遍布湖山、梵音袅袅的佛寺中遴选典型形象绘制《烟寺晚钟图》,摹写“杭之南北两山,禅黉教苑差次林立,钟鱼之音,此鸣彼应”[23]之烟霞云蔚间梵宇晚钟声声相应的胜景(图4),为包括南屏山在内的佛寺名山注入“烟寺晚钟”的审美意象。

4 南宋牧溪《烟寺晚钟图》[24] Muxi’s Evening Bell from Mist-Shrouded Temples, Southern Song Dynasty[24]

3 “西湖十景”之“南屏晚钟”

“南屏晚钟”始见于南宋杭州词人画家群体所品题的组景词(诗)画“西湖十景”(或称“西湖十咏”“湖山十景”)。形成伊始,在指涉南屏“佛国山”整体景境以延续“烟寺”意境的同时,已明确认证“净慈寺的晚钟”是“南屏晚钟”的构景主体。

宋代是杭州城市建设与风景发展的巅峰期,北宋时得到仁宗皇帝“东南第一州”的美誉,南宋高宗更迁都于此,西湖美景随之名满天下,对自然景象与人工景致进行品评题咏图绘等文化活动愈发兴盛,如北宋杭州通判杨蟠与诗人郭祥正先后赋诗百首品评“西湖百咏”,“南屏山”入选其中,得到“真山返如假,叠径入云屏。不借湖光洗,朝朝泼黛青”[25]的盛赞。南宋时以“西湖画院”“西湖吟社”为代表的官方与民间的画家词人团体纷纷品赏描绘西湖美景,“南屏晚钟”的品题便诞生于词人画家群体的集体创造,早期记载可追溯至成书于南宋理宗嘉熙三年(1239年)、祝穆所著《方舆胜览》的“西湖”条目:“西湖。在州西。周回三十里,其涧出诸涧泉。山川秀发,四时画舫遨游,歌鼓之声不绝。好事者尝命十题,有曰:平湖秋月、苏堤春晓、断桥残雪、雷峰落照、南屏晚钟、麯院风荷、花港观鱼、柳浪闻莺、三潭印月、两峰插云”[26](图5)。

5 西湖十景分布示意图[27] Distribution diagram of ten poetically named scenic places of West Lake[27]

祝穆所称“尝命十题”的“好事者们”,大抵指活跃在理宗年间、咏赋包括《南屏晚钟》在内《西湖十景》组景诗词的词(诗)人群体。文人间争相词赋“西湖十景”的风尚通过词人琴师结盟之“西湖吟社”的张矩、周密、陈允平、杨缵4位词人间赋词、斗词、约词、评词、改词的详细记述可见一斑③。透过张矩《应长天·南屏晚钟》中“翠屏对晚,鸟榜占堤,钟声又敛春色。几度半空敲月,山南应山北”所描摹之杭州西湖山南山北晚钟呼应连绵的佛国梵境、周密《木兰花慢·南屏晚钟》“疏钟敲暝色,正远树、绿愔愔,看渡水僧归,投林鸟聚,烟冷秋屏”[6]672所烘托之充盈着诗情画意的疏钟悠远意境、陈允平《齐天乐·南屏晚钟》更为朦胧的“赤阑桥畔斜阳外,临江暮山凝紫……数声初入万松里”[28],呈现出词人们意欲渲染黄昏时分、烟雾缭绕间南屏山诸刹梵钟遥相应答的整体景境。王洧《湖山十景·南屏晚钟》诗“涑水崖碑半绿苔,春游谁向此山来。晚烟深处蒲牢响,僧自城中应供回”[29]中“晚烟深处蒲牢响”一句,以“晚烟”和“蒲牢响(梵钟声)”更为直接地点出“南屏晚钟”对“烟寺晚钟”意境的延续。

“南屏晚钟”的命名除了得益于题名诗词描摹,也与这一时期的画家品题相关。据成书于度宗咸淳十年(1274年)吴自牧《梦粱录》卷十二“西湖”条目记载:“近者画家称湖山四时景色最奇者有十,曰苏堤春晓、曲院荷风、平湖秋月、断桥残雪、柳浪闻莺、花港观鱼、雷峰夕照、两峰插云、南屏晚钟、三潭印月。春则花柳争妍,夏则荷榴竞放,秋则桂子飘香,冬则梅花破玉,瑞雪飞瑶。四时之景不同,而赏心乐事者亦与之无穷矣。”[11]164

南宋时除了包含于玉涧、马麟、陈清波、叶肖岩等“西湖十景”组画中的《南屏晚钟》外,据传张择端亦绘有《南屏晚钟图》[30]。通过将《南屏晚钟图》中传世最早、由活动于理宗宝祐年间(1253—1258年)叶肖岩所绘《西湖十景图·南屏晚钟》里高耸的钟楼,与明代齐民所绘的《西湖十景图·南屏晚钟》中钟楼,尤其是《西湖十景图·雷峰夕照》上画于雷峰塔对面的净慈寺钟楼的位置与形制进行比对(图6),可见虽然“西湖十景”究竟最先创制于词(诗)人还是画家尚无定论,但相较词(诗)人笔下营造之“南屏晚钟”整体梵钟禅境而言,南宋画家更为直观的题名画作中已经通过明确绘制净慈寺的钟楼,将“南屏晚钟”进一步具象化为“南屏山净慈寺的晚钟”。

此外,元代瞿佑《买陂塘·南屏晚钟》“落霞孤鹜齐飞处,认得南屏古寺”[6]673中“南屏古寺”,明代江元禧《南屏山》“佛日中天全现慧,净因初地独标慈。晚钟不断醒尘梦,吹落千门谁得知”[6]248中“净慈”与“晚钟”等词汇,均可见南宋形成的声景名胜“南屏晚钟”以南屏山净慈寺的晚钟声为构景主体已约定俗成、深入人心。以至清代康熙年间净慈寺遭火灾焚毁后,皇太子亲临巡视时谕令道:“南屏晚钟烧了,岂不少了一景么?可在地方上化些,把寺造了,钟也铸上了。”[6]375

4 结语

声景名胜“南屏晚钟”形成于南宋定都杭州的特殊时代。这一时期中国梵钟声景演进出的“烟寺晚钟”母题已成为代表佛寺园林的经典意象;同时净慈寺入选禅寺等级最高的“五山十刹”,将区位优越、风景优美、诸刹林立的南屏山提升为西湖景区首屈一指的“佛国山”。进而在词(诗)人画家群体品题“西湖十景”的过程中,通过对“烟寺晚钟”进行在地化与具象化,促成了声景名胜“南屏晚钟”。其中“南屏”的品题考虑包揽以名刹净慈寺为主体的南屏山自然人文整体景境,即延续“烟冷秋屏”的“烟寺”意境;而“疏钟敲暝色”的“晚钟”自品题伊始,便已明确指向“净慈寺的钟声”。

南宋以降文人墨客的慕名听赏与诗文书画等宣扬,令与南屏山净慈寺晚钟相关的描摹猛增,推动“南屏晚钟”愈发成为中国梵钟声景名胜的典型代表,还引发了针对钟声何以洪亮悠远的“声学”关注。比如明代《南屏净慈寺志》记述“以旧钟小,乃聚铜二万余斤,铸巨钟,悬其上,撞之声闻远壑”[6]60;清代《杭州府志》曰“钟初动,山谷皆应,逾时乃息,盖兹山隆起,内多空穴,故传声独远也”[6]670,这在“南屏晚钟”形成之初未见提及。

“南屏晚钟”的形成展示了中国独特的风景意识与审美观念,有助于理解梵钟声景的名胜化以及诗画艺术与风景园林的互动影响,为“后申遗时代”杭州西湖声景遗产的价值认知、文化挖掘与宣传等工作提供基础依据。

致谢(Acknowledgments):

陈意微博士在论文修改中提出了宝贵意见与建议,特此致谢!

注释(Notes):

① 所谓风景园林品题系列是指根据特定需要,通过品赏甚至反复酝酿,从某地或某一风景园林的众多景点中,自觉地、有意识地遴选出一定数量的“景”,通过品题使其获得景名,作为某地或某一风景园林众多景点的突出代表,从而使之成为以“数”来贯穿、规范和约束的、具有整体统一性的艺术系列[3]27。学界还有集称式景观、题名景观等其他称谓,如“西湖十景”被认定为世界遗产“杭州西湖文化景观”的六大价值承载要素之一时,所使用的称谓是“题名景观”。

②“世界遗产杭州西湖文化景观”的突出普遍价值由六大价值承载要素组成:西湖自然山水、城湖空间特征、“两堤三岛”景观格局、题名景观“西湖十景”、西湖文化史迹(14处)、西湖特色植物[4]69-70。

③ 张矩率先赋得颇为得意的十阙《应长天》并向周密夸耀“是古今词家未能道者”,年少气锐的周密“冥搜六日而词成”,以《木兰花慢》词牌咏“西湖十景”与张“斗词”,令“惊赏敏妙,许放出一头地”的张矩自愧不如。然而周密的十景词却被严谨的“西湖吟社”盟主“紫霞翁”杨缵品评“语丽矣,如律未协何?”,并帮助他配合音律逐一修正,“阅数月而后定”。周密还将所赋组词呈给陈允平并邀约同赋,陈允平因而作有包括《齐天乐·南屏晚钟》在内的《西湖十咏》,其序文“(西湖)十景,先辈寄之歌咏者多矣。霅川周公谨以所作《木兰花》示予,约同赋,因成。时景定癸亥岁也”显示,吟社四位词人间的词赋活动大致发生于理宗景定四年(1263年,癸亥)左右,足以佐证吟咏、互鉴“西湖十景”是风靡于宋末吟社词人间的雅事。

图片来源(Sources of Figures):

图1由作者改绘,底图与南宋时城湖范围引自参考文献[5]中Map.1.e-8和Fig.3a-17;图2改绘自(传)南宋《西湖清趣图》,引自参考文献[8];图3改绘自南宋《西湖图》,引自参考文献[10];图4引自参考文献[24];图5改绘自参考文献[27];图6改绘自参考文献[31-32]。