景观·遗产·社区:巴渝传统场镇的风貌传承与美学蜕变

2020-02-27谷光灿丁昕昕黄荧

谷光灿 丁昕昕 黄荧

“景观”是视觉审美的对象。“遗产”是有价值的留给后代人的物质、文化与精神。“社区”是在一定地域上生活的人们组成的共同体。三者都是生活栖息地,是系统,是符号。巴渝传统场镇之美是三者相糅合的外在体现。巴渝传统上,小农自然经济在交通要冲渐次形成商品交易集市,这种集市即为“场”,场影响范围下民众赶赴这种定期集市叫“赶场”。传统场镇是指一种有别于村落的乡土聚落,它是连接城市和广大乡村的桥梁,是传统社会政治制度和商品经济发展到一定阶段的产物,形成了场镇、周边乡村的自然与社会形态结构,故而传统场镇既是一个空间概念,也是一个复杂的经济、文化现象[1]。巴渝传统场镇尚有众多原住民,其风貌保护涉及景观、遗产以及社区问题,不仅关系到场镇和其周边环境的视觉审美问题,也包括了场镇在视觉审美下所涉及的文化精神以及物质传承问题。

重庆市北碚区童家溪镇同兴老街于2015年成为《重庆市主城区传统风貌保护与利用规划》规定的28个传统风貌区之一。同兴老街以巴渝典型的嘉陵江切割的平行山地中沿江发育的自然条件为基底,距城中心(沙坪坝)20 km(图1),处于城市郊区,现代化经济发展程度较为落后。基于以上原因,将其作为本研究有代表性的研究对象。

1 同兴场镇与城市地标中心区位图Geographical location map of Tongxing market town and the city symbolic center

同兴行政上属于重庆市北碚区南端的童家溪镇,始建于明末清初,位于童家溪汇入嘉陵江的交汇处,是当年合川、北碚到重庆的繁荣水码头之一,经历了从发展、繁盛到逐渐衰落的过程。同兴老街是同兴码头场镇的别称,且同兴老街东临嘉陵江,江岸自然条件优越,景观资源丰富,形成了一片约60 hm2的天然湿地,被称为美岸湿地。在2016年作者所属团队展开的湿地生态恢复实践过程中,为解决自然和人逐渐疏远的问题,为重建自然和人的和谐共生,在对外宣传中将同兴老街嘉陵江江岸称之为“美岸”。同兴段嘉陵江江岸(简称美岸)与老街双生对应,在风貌传承和美学蜕变课题中作为一组双子对象出现。通过2016年的景观资源现状调查和镇志[2]查询,全域有凉亭子、接龙桥、福善桥、龙脊岗、石牛等10余处名胜景致(图2~3)。

3 同兴老街美岸风貌概览The scenery of riverbank scenic spots of Tongxing Old Street

1 研究策略与实践方法

场镇现居民是传统风貌保护中最大的力量,也是无意识下的定向破坏力量,但最终也是受益者。如何以场镇居民为主要力量,并基于社区设计、营造、规划等方法论来实现风貌留存和美学蜕变是本文研究的目的。社区设计概念形成于美国[3-4],流行于日本,日本社区设计的成功,也被中国国内认可[5-7]。日本造街运动十分普及[8],著名社区设计师山崎亮著有《社区设计》[9]一书。社区设计、社区营造的普及和发展历程有相似之处[10]。W. Arthur Mehrhoff [3]在Community Design中表明:一个活的社区,因为其在不断变化和发展,所以只能在变化和发展中研究,而不仅是将其作为实验室、书斋中一个静止的案例。

通过既往研究的考察,结合实情,笔者采用“乡贤式”驻场调查社区设计活动实验法,即研究者以保护场镇的资深志愿者身份进入场镇,展开调查,并在此基础上举办社区地域和居民范围内的各种以保护为志向的社区设计活动,扩大研究者在原住民以及场镇价值志趣相关社群的影响力和号召力,引导居民主动提供信息,深度实现社区设计的实践目标,进而获取理论总结和反馈。笔者在2016年春季至2019年冬季以“乡贤式”驻场归乡形式驻扎调查。长时间的驻场已收获了反馈后再实践的动态变化和滚动发展的前线信息,内容不仅涵盖街区格局、景观资源调查,还包括同兴周边自然生态观察与污染监测、当地人居生活的舒适度、经济发展现状、同当地政府的协调发展实情等内容。在2016年6月5日的世界环境日,笔者组织了数十人的美岸垃圾清运活动;2016年6月18日,笔者借垃圾清运活动的影响和清理后的河岸连续组织了“此岸之火慈善画展”,参加人数超过200人,意在刺激老街美岸居民对社区产生再认识,让居民自发形成提高自我文化素质的意愿,让重庆市民对老街美岸产生关注。后续反馈证明,2016年6月首发的同兴老街美岸社区设计活动的开展是传统风貌区风貌传承和美学蜕变的开始。本研究还结合田野调查法、口述采访法、文献调查法等常规方法。

2 研究结果

2.1 风貌资源与问题

2.1.1 资源调查、风貌描述与分类

同兴老街是一个有着悠久历史的地域文化承载体,人文和自然资源并举的沿江场镇,探究其风貌传承和美学蜕变机制需要进行全面的风貌要素、景观资源调查。以2016年开始的同兴老街驻扎式调查为依托,举办了多次志愿者与居民研究者为主体的资源调查活动,如溯溪登山活动、植物调查活动、湿地勘察活动、镇域活动等。通过观察归纳可得,巴渝传统场镇的风貌由3类资源组成(图4、5)。这些风貌或具有优美的自然原状,或展现了传统生活方式带来的宁静与闲适的空间氛围,或体现了淳朴厚实可亲、人情温暖和睦、手工制品的亲切,或表达了传统风味充足的人文状态。这些正是现代社会所稀缺而希图留存的具有地域代表性的巴渝传统风貌。

4 巴渝传统场镇风貌统计Statistics of Bayu traditional market town features

5 巴渝传统场镇风貌感知定位图Location map of Bayu traditional market town style perception

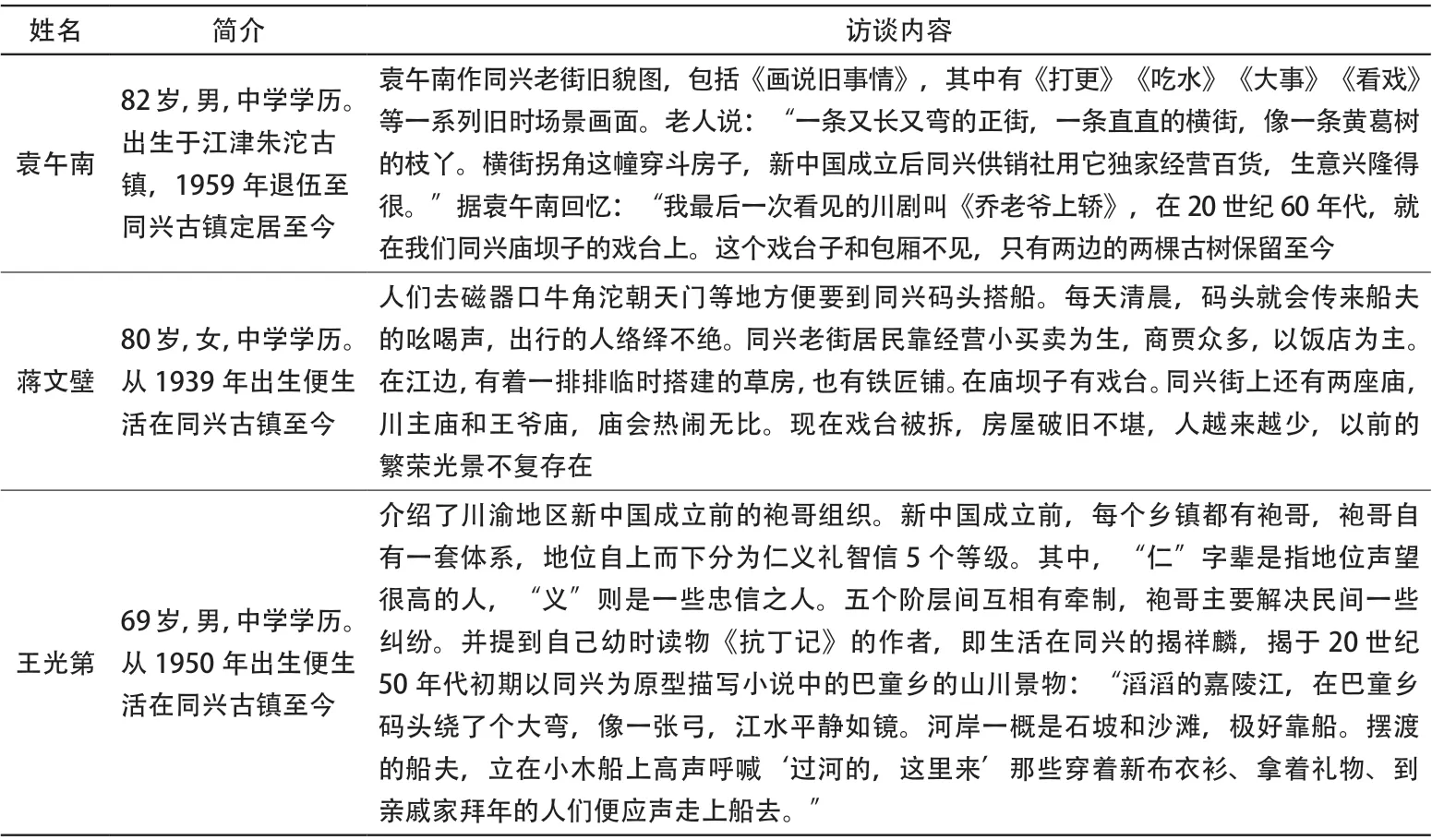

2.1.2 记忆信息中的传统风貌

同兴是一个普通而名不见经传的传统场镇,历史资料、文献书本较少,老照片也十分有限,故而本研究在基于客观史实的调查上,加入居民的口述以及图绘,以期全面地了解同兴传统风貌,更明确地指导未来发展。考虑到口述者的记忆可能会与实际有偏差,研究团队采用了对社区中多个老人进行多次采访,再将结果进行比对修正的方法,口述调查时间分布于2017—2019年。经过完整性、准确性等方面的筛选,本调查结果以3位老人的口述采访调查为主,其余约20位居民的零散口述调查为辅(图6、表1)。从这些口述中可以看到作为老煤运码头的同兴曾经繁荣的风貌以及居民有趣的旧时生活场景。这些结果同其他调查方法相互辅助补充,以印证更完整的巴渝传统风貌。

6 袁午南老人所画的记忆中的同兴老街Pictures of Tongxing Old Street drawn by Yuan Wunan

表1 老街居民访谈内容(2017—2019)Tab. 1 Interviews with old street residents (2017—2019)

2.1.3 传统场镇风貌传承问题调查

传统场镇具有鲜明的巴渝地域特色,有可居、可游、可望、可行、可业、可乐的特点,是拥有优美景观风貌的人居环境,但巴渝传统场镇在现代城市经济发展下处于劣势,其在城市化大潮下无序发展,场镇周边环境的生态问题日益严重。其中因地形破碎、建设条件不好而遭开发冷遇的场镇,更是急遽衰落。依托2016年开始的同兴老街驻扎式调查,本研究团队就同兴老街风貌传承中存在的问题展开调查,调查发现同兴老街的“人居六可”均存有问题。

传统场镇的风貌传承问题不仅仅是形式和内容在时间上如何延续更迭,更是如何弱化新旧生产方式和生活方式之间的矛盾的问题。如在2017年政府选择在当时老街唯一留存的铁匠铺修建行政服务中心,没有考虑任何传统铁匠铺的历史记忆风貌,全部拆除修建,但行政服务中心至今也未建成。茶馆、酒厂经营方式逐渐转型,老街商铺经营内容、模式逐渐单一。现代生活方式衣食住行的改变对街区风貌的影响则更甚。如出行方式由步行变为汽车、摩托车,传统场镇狭窄的街巷空间无法满足人们便利的出行;新的居住模式对建筑内部结构产生了冲击;空调、排水管道和廉价方便的建筑材料的普及,使建筑立面和屋顶都逐渐发生变化;现代生活各种基础设施管道的需求,使得传统场镇的街面由石板路变为水泥路。

与新的生产生活方式相应而来的还有审美经验的巨大缺失。场镇人们简单地认为小洋楼、瓷砖贴面、“富丽堂皇”的门面、“欧式”装饰物等更好看,饭馆、理发店、杂货铺原本的木制门板已被卷拉门、玻璃门等替换。居民审美的不足以及非统一性,使得传统场镇在自我更新进程中,已沉淀的统一风格面临着破碎化及劣化。

原有的场镇生活基础已无法适应现代生活,但新的基础设施难以到位,居民的生活品质差。兼有其他新型区域的诱惑,居民大量搬迁,只留下老人等弱势群体留守居住,明显缺乏社区活力。对于商住一体型的传统场镇,缺少了在住居民的良好维护和商业活力的持续注入,无法自我更新,场镇内部建筑、街道等迅速老化以及劣化,呈现出破败的景象。同兴老街的破败也反作用于老街居民,人们对更好生活的追求由此减速,整日沉湎于麻将,消遣图乐,场镇公共空间与人的关系逐渐剥离(图7、8)。传统场镇风貌传承的关键是新旧生产、生活方式如何过渡、激发活力、场镇居民美学素养如何培育。

7 同兴老街美岸的风貌传承问题与审美感知缺失调查结果统计Statistics of survey results on inheritance of styles and features and lack of aesthetic perception of Tongxing old street riverbank scenic spots

8 同兴传统场镇风貌感知缺失分析图Analysis of lack of perception of Tongxing traditional town styles

2.2 巴渝传统场镇风貌传承以及美学蜕变实践

2009年,国际文化财产保护与修复中心(ICCROM)建立活态遗产保护方法(LHA),它基于非西方保护实践,突出核心社区在遗产决策中的话语权,不惜以物质替换来保证功能的延续,并将此视为对文化价值的阐释[10]。活态遗产要保证人能持续地生活在其中,能适应人不断求得发展的本能[9]。简而言之,风貌传承以及美学蜕变,即资源保护和问题解决协调并行。因此,社区设计在本文中是一个关键词。上述调查的过程已经介入了社区设计活动,吸引并聚集了居民,而美学蜕变实践过程更是以社区设计为手段,刺激居民行动力,引导居民自主参与改造。社区的这种蜕变是双向激发的,不仅是对传统场镇的外观进行了艺术化美化,更使身处于场镇中的居民的内心发生了转变,这种转变使场镇风貌得以延续,并以丰富的内涵进行可持续发展变化。

自2016年6月5日,笔者组织同兴老街美岸志愿者协会以来,在老街举办了以居民和市民志愿者为核心的一系列社区设计活动,以期构建以社区为内核的传统场镇景观价值活态保护方法体系[11](图9~11)。从2016年6月—2019年10月共举办活动24次,如以生态宣传为主的志愿者环保活动,以梳理社区人与人关系为主的长龙宴,以追溯传统文化为主的端午节活动,以重塑人与自然之间的关系为主的最美嘉陵女儿比赛等。笔者采用具有传统延续性、传统协调性的景观措施来恢复巴渝地域特色自然风貌生态,美化场镇街巷外部环境,通过宣传教育提升居民传承保护意识,提升居民文化审美素养,促使传统场镇发生美学蜕变。

9 在同兴老街美岸开展的各类活动掠影Glimpse of activities carried out on riverbank scenic spots of Tongxing Old Street

10 同兴场镇风貌美学蜕变区域分布图Regional distribution of aesthetic transformation of Tongxing market town

11 社区设计活动活力空间分布图Spatial distribution of vitality of community design activities

2.2.1 从自然生态出发

老街美岸的秋华柳(Salix variegata)、水蓼(Polygonum hydropiper)、瘦风轮草(Clinopodium gracile)等湿地原生植物丰富茂盛,嘉陵江基岩石滩及童家溪冲积扇也极具特色,是大片天然湿地。随着工业化进程加剧和城市化扩张加快,20余年来老街的居民生活、餐饮经营、工厂生产、违章建筑、工程建设等给同兴的生态带来了严重的破坏,导致江岸垃圾遍布、童家溪水质变差、河道被建筑物构筑物占据。同兴嘉陵江岸迎面东向,靠近聚落,日光良好,土地肥沃,便于用水和劳作,因此老街居民大量开垦。2007年,在国家提出退耕还林还草防止水土流失的战略背景下,同兴对全部河边地进行了耕种补偿,退出耕种,以保持水土、涵养水源、保养生态。但是,因管理不善,老街居民再次开垦土地,造成水生植物被毁,水土流失严重,同时化肥、农药等的使用带来了直接的面源污染。为解决这一问题,志愿者协会组织开展了各类保护湿地的宣传活动,以此提升居民的生态保护意识,耕地面积逐渐减小。2018年,在政府的推动下对河岸耕种土地进行了全面清理退耕。但清除过后,夏季洪水来临,坡岸被洪水侵蚀得更薄、更陡。在此之后,居民和政府对美岸生态的保护决心更甚。基于此,促成了2019年美岸自然湿地保护中心的成立,实行美岸水位监控,举办湿地生态知识科普宣传等活动(图12)。

12-1 居民非法占用耕地(2016年)Illegal occupation of cultivated land by residents (2016)

12-2 退耕还草后恢复的河岸湿地(2019年)Riverside wetland restored after returning farmland to grass (2019)

2.2.2 从人文静态出发

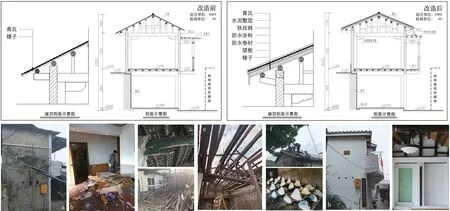

2.2.2.1 建筑:从巴渝传统民居到自然湿地保护中心

巴渝民间传统工匠将山地建造房屋的方式归结为“借天不借地,天平地不平”。前半句意即在起伏地形上建造房子应尽量减少接地,减少对地貌的损害,力求上部发展;后半句指房屋建筑布置最大限度地对坡地地形进行充分利用,减少人为对地形的改变程度,形成错层、掉层、附崖等建筑形式,吊脚楼、干阑式建筑等逐层悬挑,在用地狭窄、基础拥挤的原建筑的条件上巴渝传统场镇民居的改造重点在于修缮而非重建[12]。其与地形地貌的有机结合所形成的基本格局是其特色所在,应当采取措施予以保留。另外要解决因建筑老旧出现的安全性、观赏性问题,因生产生活方式的改变而出现的舒适性、功能性问题。尤其要注重建筑基础结构加固,屋顶防漏、防虫、防霉、防腐,室内空间合理布局等方面的处理。基于以上考虑,在美岸自然湿地保护中心的建筑改造(图13)中,保留并暴露出原有堡坎,用作装饰墙;对屋脊修饰、吊檐挑嘴大梁等处进行清理、修缮和修饰;破旧漏雨的屋顶依旧保持传统巴渝民居式的青瓦坡屋顶,但在施工工艺上进行了提升,采用了双层防水、增加内部望板、水泥的新式瓦面固定等方法,使得建筑在防漏、防虫、防霉、防潮以及美观方面可以满足现代生活需求。另外对其内部空间进行合理布局,布置现代家居系统。在外墙饰面处理上,由于预算以及传统工艺的限制,采用简约的白色与绿色相搭配,和美岸的清新自然相呼应。美岸湿地自然保护中心建筑改造的成功,为同兴老街居民改建自家房屋带来了榜样与参照,为老街民居建筑改造的全面铺展打下基础(图13)。

13 自然湿地保护中心建筑改造Reconstruction of natural wetland protection center

2.2.2.2 街巷:从寥落破败到花草繁茂

同兴老街的街巷空间是承载居民日常交往的场所,其尺度怡人,环境亲切。老街在几百年的时间里慢慢演化成如今一纵两横多支路的格局,最窄的巷道约1 m宽,满足1人的通行;稍宽的巷道约5 m宽,除满足通行外,还是进行社会交往活动的空间。为解决2.1.3中叙述的问题,2018年笔者相继组织志愿者及老街居民开展了系列美化街巷空间的活动。如绿植装点家门店门比赛,并利用街巷的白墙绘制地图用于装饰和旅游者使用,部分柱头使用小品装饰。得益于社区活动的展开,在街区美化的同时,社区居民的凝聚力也逐渐增强。同时,整理和清洗了老街的民间信仰的石牛(天然巨石)周边场地并种植花草,从精神信仰层面上鼓励老街居民崇敬自然、爱护家园、向善向美。街巷美化的细节虽然还值得推敲改进,但总体思路表明了老街风貌传承美学蜕变的决心(图14)。

14-1 2016年的老街Old Street in 2016

14-2 增加绿植蜕变后的老街Old Street with new green plants

2.2.3 从生活动态和商业生产出发

2.2.3.1 生活动态:以衣帽穿着为主

人是生活动态风貌的实施者和承载体。在同兴老街的一系列走访调查中,笔者发现以下现象:1)部分老街居民喜爱穿旗袍;2)游客着旗袍来采风、拍照。旗袍文化是重庆作为陪都时巴渝传统文化中的一个分支,同兴老街是巴渝传统文化发扬传承功能的承载体。旗袍,在20世纪20年代之后成为最普遍的女子服装,由“中华民国”政府于1929年确定为国家礼服之一。在那之后,在山城重庆的陪都历史中,旗袍文化得到了充分的演绎,在巴渝传统特色的码头街巷中培育发展而精致。旗袍不仅具备历史传统的特点,还具备现代性、全时性、全龄性、便利性等特征,适应现代人的生活生产需要。旗袍本身就像历史生活与现代生活的纽带,能顺利演绎在现代生活状态下的同兴老街而不破坏其传统美感,甚而增加景观内容。经过以上几个层面的考量,笔者在同兴老街发起了以旗袍为街服的号召,开展了一系列的旗袍主题活动,以旗袍为媒介成为拉动人心改变的引擎,如旗袍走秀培训、旗袍音乐节等,并在其他主题的活动中,邀请居民进行旗袍走秀,鼓励人们着旗袍参与活动。另外,对居民进行理念灌注:旗袍是老街街服,不仅仅是华丽的节日盛装,更是优美的生活便装。从人们日常生活中的服饰出发,从旗袍出发,看似是仅针对女性的举措,但其实是面向整个场镇的美学教育。由于旗袍的审美要求较高,穿者的审美、素质会在潜移默化中进行自我提升,也自发引起保护好历史街区风貌的责任感。对自身美的追求也会慢慢地提升至对环境美的追求,从而作用于场镇的风光风貌。当引导一个历史街区的女性居民通过穿着旗袍而培育出历史街区的传统气质之后,对历史街区的男性居民的影响也就顺理成章。街服文化成为一条无形的纽带,将逐渐生疏的居民再次统一起来,大家产生了新的社区共识。通过各类活动的开展,同兴场镇的社区活力提高,居民的凝聚力提升。其中一个显著成果是,老街居民自发进行旗袍走秀编排,使旗袍走秀达到了很高的水平,不仅整齐有序,而且表达了美岸与自然密切联系的清新气质(图15)。

15-1 旗袍走秀课程Cheongsam catwalk course

15-2 旗袍女性集体照Group photo of women in Cheongsam

在河边洗菜、洗衣、洗蚊帐、洗凉席等传统生活方式作为一种传统日常动态生活之景,需要引导,以不使用化学洗涤剂为原则。并且在开展的一系列社区活动中,如寻找最美嘉陵江女儿、屈原祭祀等活动,让老街居民在参与中和活动的宣传中形成了保护溪流保护母亲河还其洁净的意识。

2.2.3.2 商业生产

由于场镇靠近河岸,人们长久以来形成了一些渔业习惯,这是码头文化的一部分,如打鱼、钓鱼等。目前同兴还有少量渔民,由于现代化技术的发达,要注意管控大面积电打捕鱼破坏生态的行为。而场镇周边还有少量耕地,居民自家生产的农产品还较丰富全面,所以根据资源的利用,笔者在同兴老街美岸尝试用长龙宴、布袋火锅鱼、粽子、竹编手工等方式对老街美岸的传统风貌进行传承和美学蜕变实践,收到了一定的积极反馈。笔者在传统农业和手工业方面也进行了经济发展方面的尝试,但没有形成较为稳定的风貌。这方面的活动涉及更进一步的经济活力的创造和现代生活方式与传统场镇空间的协调组织,还留有大量的课题需要探索。

3 结论

综上所述,巴渝传统场镇的风貌传承和美学蜕变通过“乡贤式”驻场社区设计活动实践,通过细致、基础的场镇资源调查,在跨度3年多的实施反馈再实施的过程中,已经形成了良好的自循环发展,场镇的风景本质和特征以及原生生态的调查逐步完善,场镇居民生态环境意识提高,街道格局的保护意识提升,居民的审美格调提升,风貌的保存和提升得到保障。社区居民、志愿者和旅游者形成良性互动,共同激发场镇社区的活力,形成和谐完满的传统巴渝场镇新风貌。

巴渝传统场镇风貌的传承,要求充分认识到被认可的景观价值发生的本质,要求我们过渡好场镇社区中新旧生产生活方式之间所对应的物质空间、行为活动的不统一。同兴老街作为巴渝传统场镇,是有着典型的特殊形态和结构的社区,也是一个渴望优质新生活、新文明的社区。要重视生活于其中的“人”,以及由“人”创造、传承的物质文化与非物质文化的延续使用[13],进而重视社区的整体推进[14]。巴渝传统场镇风貌,作为活态遗产,同社区不可分割的关系使我们以活态保护为目标,进行可持续的保护和发展,梳理和构建以自然山地、水系河流、原生动植物等为呈现方式的有关自然生态的活力修复、协调统一发展模式;促进以特殊的人文环境、语言文字、精神信仰、日常风景、传统习俗、传统戏曲等为表现方式的人文社区的活态繁荣文明进步;推动以特有的街道整体空间风貌、格局和形态、建筑及其遗迹等为呈现方式的建筑街巷的优质复兴、活化使用;搞活以传统工艺、产业、店铺、地方土产以及不依存空间的特殊性服务业、文创产业等为表现方式的生产商业的业态活性发展。通过社区设计,重新梳理社区与场镇风貌要素间的相互关系,引导社区顺应景观价值和遗产保护的新的发展,建立强调社区内涵的巴渝传统场镇风貌的活态遗产保护方法论。

致谢(Acknowledgments):

感谢重庆大学建筑学院张兴国、汪智洋、邓舸、罗强等学者对本文的传统建筑再生做出了建议。感谢同兴老街的居民们为本文提供了调查协助。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图3 由范坤、谷光灿、丁昕昕拍摄;图6 由袁午南绘。图片底图均来源于谷歌卫星图。其余图表均由作者共同绘制与拍摄。