全面提高审判质效的制度供给与现实要求

2020-02-26谭波

摘要:审判质效的提高是全面落实司法责任制的现实考量。需要全面考虑对法院、法官的要求和对配套条件的要求。法院行政领导在前期对审判质效的把关、合议庭作为审判组织作用的合理发挥以及“陪审法官制”的构建,已成为提高审判质效对法院的重要要求。对于法官而言,审判质效来源于具体的操作流程,除了审判礼仪和司法行为的规范之外,还需要强化职责意识和程序指引,同时辅之以责权利相统一的保障制度。从配套制度和条件的建构上,提高审判质效还需要统筹推进法官员额和政法编制合理配置,加强院校合作与书记员培养,进一步深化司法公开。

关键词:审判质效;员额制;法官;法官助理

作者简介:谭波,河南工业大学法学院监察法治研究中心研究员、博士生导师(郑州450001);海南大学法学院教授(海口570228)

基金项目:河南工业大学2017年度省属高校基本科研业务费国家社科基金培育项目(2017SKPY14)DOI编码:10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2020.01.013

审判质效提高,实际上可以被视为司法领域供给侧改革的需求,是关系国家治理体系和治理能力现代化的重大问题。众多个案的审理结果,汇聚成为当事人与其他公众对司法审判质量和效率的认识,也是形成“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的初期心理基础。2018年7月,最高人民法院党组会议召开,专门提出“不断提高审判质效切实维护司法公正”的会议主题。其中尤其重点提到了调配审判资源,细化人员职责分工,推进案件繁简分流,同类案件适当集中管辖、专业化审判等方式,破解“案多人少”难题。①2018年10月,在全国法院审判执行工作会议暨全国法院审判管理工作座谈会上,最高人民法院也让各地各级法院纷纷介绍了提高审判质效的经验。在此,我们不难看出审判管理、审判执行等工作环节与审判质效之间的关联。总体来说,提高审判质效,包括对法院本身的要求,对法官的要求和对配套制度和条件的要求。

一、提高审判质效对法院本身的要求

(一)审判质效的界定及其重要关口:审判指导监督和审判事务管理

审判质效,即审判质量与效率。作为一种对争议的国家判断权,审判权的统一行使关系到社会公平正义价值的维系与实现,审判质效的提高也是全面落实司法责任制的现实考虑。审判质量可以表现在实体和程序两方面的正义性上,其具象分别依托于裁判结果的正义和案件审理环节的正义,而对其评估主要应着眼于对裁判结果以及关键性审判环节的评价和对流程管理的专项评查。有学者认为,如果将其指标化,审判质量高低的最主要表现是案件被改判发回的比率。审判效率则是指审判资源的投入与办结案件及质量之间的比例关系。①但单纯根据数字指标得出相应的考核结论也可能存在各种弊端,比如缺乏对案件审理难度的考虑、缺乏对法官审判过程规范性的考量,等等。②根据最高人民法院2018年12月4日发布的《关于进一步全面落实司法责任制的实施意见》(法发〔2018〕23号,以下简称《意见》)的规定,监管审判质效,包括根据职责权限。对审判流程进行检查监督,对案件整体质效的检查、分析、评估,分析审判运行态势,提示纠正不当行为,督促案件审理进度,统筹安排整改措施,对存在的案件质量问题集中研判,等等。这是对院长、庭长审判监督管理权责清单的具体要求,也是完善新型监督管理机制的要求。同时,院长、副院长、庭长需要对《最高人民法院关于完善人民法院司法责任制的若干意见》第24条规定的“四类案件”进行个案监督。根据2015年最高人民法院《关于完善人民法院司法责任制的若干意见》(法发〔2015〕13号),“四类案件”主要包括:(1)涉及群体性纠纷,可能影响社会稳定的;(2)疑难、复杂且在社会上有重大影响的;(3)与本院或者上級法院的类案判决可能发生冲突的;(4)有关单位或者个人反映法官有违法审判行为的。对于这类案件,院长、副院长、庭长有权要求独任法官或者合议庭报告案件进展和评议结果。对“四类案件”,院长、庭长可以查阅卷宗、旁听庭审、查看案件流程情况,要求独任法官、合议庭在指定期限内报告案件进展情况和评议结果、提供类案裁判文书或者检索报告。同时,在行使上述审判监督管理权时,应当在办案平台标注、全程留痕,对独任法官、合议庭拟做出的裁判结果有异议的,可以决定将案件提交专业法官会议、审判委员会进行讨论。因此,如果想使院长、庭长对案件质效形成实质性的约束,必须明确其审判监督管理的权责清单,分“禁止项”“职责项”“有权项”和“应当项”等对其权责予以分别规定。这一规定模式也曾经出现于2017年5月起施行的《最高人民法院关于落实司法责任制完善审判监督管理机制的意见(试行)》(法发〔2017〕11号)之中。有些基层法院开展了确立相关权责清单的尝试,比如重庆九龙坡区人民法院,对40项审批事项以菜单式加以列举,明确院长、副院长、庭长以及副庭长的审批事项分别为16项、23项、8项、8项,其余事项由员额法官决定。对于院长、庭长等业务领导来说,还有一些不言自明的职责,如《意见》中强调的“案件质量评查”,覆盖了所有法官的业务工作,评查方式也是多样化,重点评查的案件也可能与上述“四类案件”相重合。从实质上来说,这就是法院内审判指导监督和审判事务管理的外延综合。前者包括院长、庭长对案件实体裁决的指导监督、统一法律适用以及依法决定程序问题等,后者包括审判流程管理、案件质量评查、审判质效考评等活动。③这些制度与流程都是保障审判质效的重要关口。

(二)案件审判质效的组织基础:强化司法民主与构建专业团队的需要

人民法院内部的司法组织是支撑司法民主的重要基石。前述提及的审判事务管理与司法民主之间存在一定程度的矛盾。而正因为民主对于管理的反制作用,所以其程序价值得以凸显。法官群体在司法行政事务中的民主自治,可以体现为本法院法官参与法官会议等,①也可体现为对合议庭等组织的参与及其实际作用的发挥。合议庭是法院审判工作的基本组织,也是法院系统强化审判质效的主抓手。最高人民法院早在2002年就通过了《关于人民法院合议庭工作的若干规定》(法释〔2002〕25号),在2010年又通过了《关于进一步加强合议庭职责的若干规定》(法释〔2010〕1号)。根据后一司法文件的规定,合议庭在审理案件过程中,除提交审判委员会讨论的案件外,对评议意见一致或者形成多数意见的案件,依法做出裁判。一些重要的案件可以经由审判长提请院长或者庭长决定组织相关审判人员共同讨论,合议庭其他成员应当参加,但对案件的讨论意见,仅供合议庭参考,不影响合议庭依法裁判。随着“员额制”改革的深入,合议庭制度的正常运作需要通过构建审判团队来支持。审判团队的客观存在及其运行,也成为合议庭运行的一种基础或原动力。《意见》也在“加强基层人民法院审判团队建设”部分专门指出要“统筹内设机构改革与审判团队建设”,这说明,两项改革应该并行不悖地进行。法院的内设机构改革涉及纵向与横向两方面。减少层级,消除部门壁垒,这些都利于提高审判质效。②这既关涉到法院的行政管理,也涉及如何便利审判权力的运行和审判资源的使用。审判团队是法院最基本的办案单元和自我管理单元,审判团队建设则主要关乎审判资源配置的问题。从现有的模式来看有“院-综合审判庭”,“院-审判团队”。对于人员编制数较多的基层人民法院,则可以建设“院-审判庭-审判团队”,这些都可以根据案件数量、案件类型、难易程度和人员结构等因素来确定。从目前国内处理审判团队和审判业务庭之间关系的模式来看,大体可以分为包含关系、并行关系和替代关系三种,③审判团队虽然有利于提高审判质量和效率,但毕竟也不能等同于合议庭,其扁平化的管理模式也决定了其在功能上不能完全取代审判业务庭,因此,必须处理好审判团队与传统审判组织和法院内设机构之间的关系。

《意见》还提出要完善新型审判权力运行机制,切实落实“让审理者裁判”的要求,在完善案件分配机制方面,要建构专业化合议庭、专业审判团队或者速裁审判团队。严格地说,速裁审判团队应该主要存在于刑事审判领域。2018年10月26日施行的《刑事诉讼法》从法律层面确认了基层人民法院的速裁程序适用,主要针对可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件,案件事实清楚,证据确实、充分且被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的情形。在此之前,最高人民法院《关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》(法发〔2016〕21号)中也专门指出了创新刑事速裁工作机制的要点,并提出探索建立行政速裁工作机制。而对于民事领域,民事诉讼法并没有明确肯认民事速裁这一概念,其依据的主要是2011年3月17日最高人民法院下发的《关于部分基层人民法院开展小额速裁试点工作的指导意见》,之后在司法实践中所指代的也只是小额速裁程序。这一点需要注意区分,但从实际的审判团队建设来看,这已经成为未来合议庭组织建设的一个重要辅助。2018年3月,在某省的《高级人民法院机关审判业务部门职能调整方案(试行)》改革文件中,也专门提到了资源配置的均衡,提出解决各部门“忙闲不一、规模不一”的问题,并通过重新设置职能,使各部门“资源相对均衡”。

(三)“陪审法官制”的构建

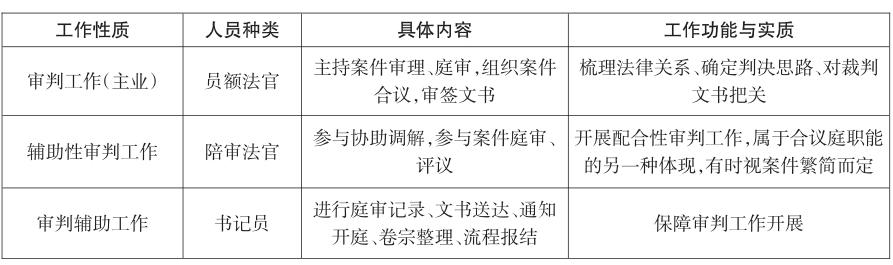

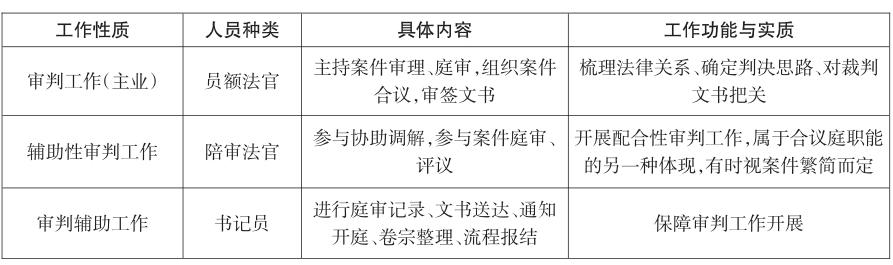

“员额制”是目前我国司法领域正在进行的促进审判人员专业化的改革举措。按照我国目前“员额制”改革的现状,员额法官承担了非常重的审判业务。而“员额制”改革的目标则是,包括法官助理、书记员、执行员、法警等在内的司法辅助人员要占所有在编人员的50%左右,但只从事审理准备、调解、法律研究、案卷管理、记录等辅助性工作。①但如果只是强调入额法官才能从事庭审,将有可能让员额法官之外的那些法官在审判中付出劳动的意愿大打折扣。这里有可能的两种情况是,对于年龄偏大的法官,可能因为前期努力没有得到足够肯认而自甘被边缘化(当然这里也有可能存在因年龄偏大或其他原因而放弃入额机会的情形,在此另当别论),但对于年轻的法官而言,如果长期无法获得直接参与庭审的机会,则有可能拉长其成长的期限与过程。毕竟,优秀法官是案例积累的结果。因此,相对于“员额法官制”的“陪审法官制”的构建就显得异常重要,“案多人少”的矛盾可能借此得以解决。见表1。

表1“陪审法官”与员额法官、书记员的职能衔接

从其他一些国家的做法来看,通常是设立核心法官(主审法官)之外的辅助型法官,比如美国联邦法院的辅助型法官除承担庭前主要准备工作和核心法官交办的其他辅助性司法事务外,还可以承担一部分次要或简单案件的审理(如轻微刑事案件、经双方当事人同意的民事案件等)。这种制度设置的前提在于对司法事务本身有着合理的裁量分级。②见表2。

表2美国联邦法院系统的事务分级

2018年10月《人民法院组织法》被修订,新增了“人民法院的法官、审判辅助人员和司法行政人员实行分类管理”的规定。该法第48条还规定,“人民法院的法官助理在法官指导下负责审查案件材料、草拟法律文书等审判辅助事务”,“符合法官任职条件的法官助理,经遴选后可以按照法官任免程序任命为法官”。这一规定的立法意图在于,一方面确定了法官助理可以从事的工作,另一方面表明了法官助理最终可以通过遴选晋级为法官。但现有的体制及案多人少的压力下,如何发挥这些法官助理的作用,值得反思。结合“员额制”改革的要求,最高人民法院在2017年就曾明确表态,“未入额法官在保证原有津补贴不变的同时,可以转任法官助理或司法行政人员,部分资历较深的未入额法官,可以发挥自身优势从事诉前调解、信访接待、司法研究等工作”。③但是,“法官助理”這一称谓落脚于“助理”,不能很好地调动未入额法官的积极性,不利于改革初期案件审判质量的提高,尤其过渡阶段更是如此。

与之相关的还有“审判员”一词在《法官法》中的使用。相比“法官”这一概念,我们对“审判员”一词的使用也不应完全摒弃。相比2018年1月的《法官法(征求意见稿)》(即第一稿),2018年年底由全国人大常委会审议的《法官法(修订稿)》(即第二稿)又重新加进了法官法对“法官”的完整界定,即除了表述“法官是依法行使国家审判权的审判人员”外,增加了法官“包括最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院的院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长和审判员”的表述,明确了“法官”的外延,尤其是“法官”和“审判员”之间的概念关系。2019年全国人大常委会修订通过的《法官法》肯定了上述概念界定。2018年全国人大常委会法制工作委员会宪法室也曾就审判员、检察员与法官、检察官称谓的关系等宪法问题,做了合宪性审查和合宪性确认工作。①具有审判职称的法院司法工作人员仍为“法官”,而不单纯是“助理”,这对于从事多年审判工作,有着丰富审判经验的“老审判”来说,是“老人老办法”的一种合理制度过渡,也能够有效减轻员额法官们的压力,是一种“双赢”。

退一步讲,在2018年《人民法院组织法》修改初期的草案中,立法者也曾考虑“未入额法官”的叫法,而不是以“助理”来落脚这些对审判工作抱有热情的审判员。《意见》中所要求的“积极研究建立法官后备人才培养体系”,“认真落实法官助理、书记员职务序列改革”,都是必需的,确实需要认真考虑,而对待多年从事该项工作的“老人”,确实不应一“助”了之,而“创新完善法官助理培养模式”则更多应是为“员额制”改革后司法审判队伍加入的“新人”而设置的改革措施,这样才是真正做到了“具体问题具体分析”。

二、提高审判质效对法官的要求

法官群体是审判流程的具体操作者,在提高审判质效中扮演着至为关键的角色。从目前的审判管理流程来看,法官群体无论在形式方面还是实质方面都需要加以规范。

(一)需注重司法礼仪,规范司法行为

审判质效不仅源于实体正义,也得益于程序正义,因此,司法礼仪应当被纳入审判质效提高需要考虑的范畴。在当下“案多人少”的办案格局中,司法的仪式感容易被淡化,而这种仪式感某种程度上恰恰是司法权威的来源所在。伯尔曼曾在《法律与宗教》中写道:“法律像宗教一样起源于公开仪式,这种仪式一旦终止,法律便丧失其生命力。”②审判长或独任审判员作为法庭程序的主控者,应该对整个的程序运行具有绝对的掌控力,根据2016年5月1日最高人民法院《关于修改〈中华人民共和国人民法院法庭规则〉的决定》,审判人员要在庭审活动中平等对待各方,而全体人员也应在庭审中服从审判长或独任审判员的指挥,“尊重司法礼仪”,不得实施一些危害法庭安全或妨害法庭秩序的行为,这也是对1993年的《人民法院法庭规则》第七条、第九条、第十条的合并修改,更清晰地汇总了全体人员不得在法庭上随意实施的行为。而包括检察人员和诉讼参与人在内的人员,必须经过审判长或独任审判员的许可才能发言或提问。司法警察是司法强制措施的程序执行者,但必须按照审判长或独任审判员的指令行使相应的法庭秩序维持权。出现紧急情况危及庭内人员人身安全或者严重扰乱法庭秩序的,司法警察可以直接采取必要的处置措施。这就有利于保证法庭秩序和司法礼仪贯行的连续性。

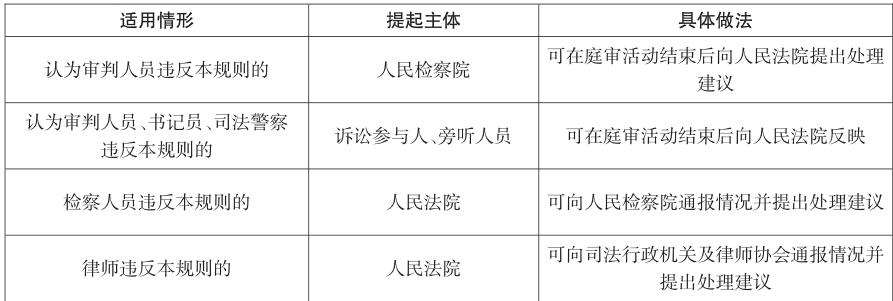

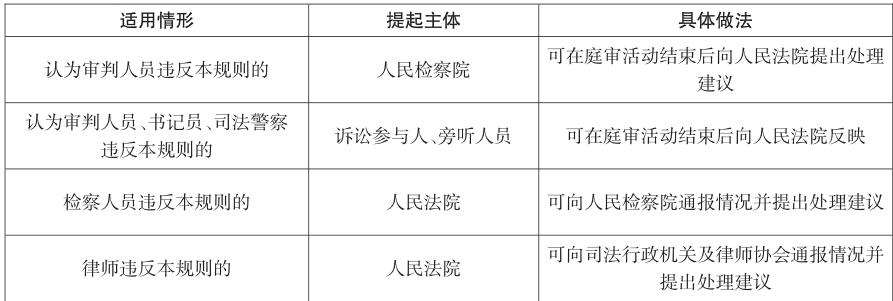

除此之外,违反法庭规则或司法礼仪的行为必须受到相应的责任科处,这也是维系法庭秩序的最有效途径,不管是人民法院抑或人民检察院的司法处理建议,都会对相应违法行为的处理起到良好的督促和推进作用。见表3。

(二)强化职责意识和程序指引

1.确立岗位职责清单和履职指引,将其嵌入办案平台

清单式管理是目前提高治理能力的重要途径,这在其他领域的改革过程中也屡见不鲜。根据中共中央办公厅印发《关于加强法官检察官正规化专业化职业化建设全面落实司法责任制的意见》的通知(厅字〔2017〕44号),在规范权责配置方面,要建立权力清单和履职指引制度,明确应当由院长、检察长以及审委会、检委会决定的重大事项和可以由法官、检察官决定的事项,并需要分别规定相应责任。

表3《人民法院法庭规则》对违反法庭庭审规则的制约机制一览

2.完善类案参考、裁判指引等工作机制,建立类案及关联案件强制检索机制

需要明确的是,实施上述举措,是为了确保类案裁判标准统一和法律适用统一。所谓类案裁判指引,是指列明每类案件需要查明的事实和法律适用要点,明确各类案件的裁判标准,让法官清晰掌握各种常见案件的裁判尺度,从而达到规范司法行为的目的。同时,加强审判规范化建设,即进行所谓的“要素式审理”,追求“统筹繁简、兼顾质效”。裁判指引既是法官的“工具书”,同时也是社会公众的“参考书”。其规范化、类型化的优势有利于把案件审理带入一定规则之中,是一种高效的裁判方式,有助于统一类案裁判尺度。但例外的情形在于,关键要素不同的案件不能进行类比。规范的适度抽象化有助于实现司法适用的灵活性和相对稳定性的统一。但公正的裁判结果同样需要借助裁判主体的司法智慧来实现。

3.严格落实审限管理,将监督事项嵌入办案平台

审限管理的严格程度非常能够体现审判质量和效益,迟来的正义往往让人感受到其与正义之间的距离感。对发生于2017年“曲玉权案”最后的处理结果,很大程度上容易让人感受到办案期限的过度使用,从而导致一种心理上的不公正感。见表4。

表4“曲玉权”案审判前各项环节实际用时一览

雖然该案件审理已经告一段落,二审也在两个月的法定审限中做出,但历时近两年的办案历程对于社会公众心理的影响还是客观存在的,总体上的审判质效也因此受到了相应的影响。要根除此类不良影响,有必要在中央目前扫黑除恶的高压态势下,强化对包括审限在内的各种程序要素的严格控制,严格杜绝程序的不当适用。

4.实现司法活动全程留痕和违规操作的主动拦截

司法活动全程留痕,其目的在于防止司法腐败的产生,避免“堡垒毁于内部”,实现违规操作的主动拦截。党的十八届四中全会之后,这一制度的建构被提上日程。目前,其具体依据包括2015年3月18日的《关于领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》(中办发〔2015〕23号),2015年3月26日的《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》以及2015年8月19日的《人民法院落实〈领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定〉的实施办法》。这些规定详细具体,但关键问题在于,上述规定的可操作性有多明显,法官主动记录的积极性有多大,对记录人员自身权益的保障有多少。如果想进一步强化该项制度的落实效果,最重要的在于完善记录的具体内容,比如干预案件的领导干部的信息、干预的时间和干预方式以及干预想要达到的效果,都必须得以清楚体现。目前来看,需要总结的是干预的形式,以保证完整性与有效性,比如某法院院长在参加法官会议时,提醒承办法官充分考虑某案被告家庭现状,实际上就已经构成了对案件的不当干预。这种较为隐蔽的干预手段实际上也是目前最容易影响审判质效的行为方式。

(三)构建责权利相统一的保障制度

当前,在法官群体的责任已经被不断强化的前提下,我们需要同时考虑的是给予与其履职相匹配的保障制度,防止出现“责重于权”的偏重局面,防止这种局面影响到法官群体的稳定性。

1.强化司法责任与保障审判独立并举

虽然错案终身追究和法官责权利统一的机制已经先后得以构建,但还必须有相应的制度缓冲,让制度的双面性得以有效体现。因此,有必要明确司法豁免原则和免责事由,实现司法责任与司法豁免相统一。同时,严格区分审判质量瑕疵责任与违法审判责任,确保实现法官依法裁判不受追究和违法裁判必究的法律后果。

2.处理好完善司法责任制与加强法官履职保障之间的关系

我们要建立与法官单独职务序列相衔接和与其工作职责、实绩和贡献紧密联系的薪酬分配制度,同时,需要加大对一线办案人员的政策支持力度。对于法官这种专业化群体而言,我们需要探索的是如何提高法官的职业荣誉感,完善对法官面临审判风险时的保护,设立专门的法官维权机构以及相应的法官岗位退出救济渠道。

三、提高审判质效对配套制度和条件建构的要求

在法院和法官之外,审判质效的提高还需要一定的配套制度,这对于获得实际的制度效果。是不可或缺的因素。不论是人财物抑或后备力量的培养,乃至外部环境的塑造,都可能成为影响审判质效的微观要素。

(一)统筹推进法官员额和政法编制合理配置

审判质效是客观过程和主观感受的统一,这里的感受主要是当事人的感受,但当事人的感受其实主要源于审判人员的具体操作,因此,关注审判群体自身的境遇,尽量排除各种非审判要素对审判群体的影响,成为提升当事人对审判直观感受的重要基础。

1.员额的合理配置:向基层和人案矛盾突出的法院倾斜

目前需要改变的是法官员额分配的“泛公务员化”趋势。《意见》在第四部分提出,“统筹推进司法责任制配套改革,提升司法责任制改革整体效能”,具體做法包括统筹考虑各市(区、县)法院的案件数量、类型、难易程度、增幅大小和辖区面积、人口数量、自然条件、发展状况、人民法庭数量等因素,精准分析测算各市(区、县)法院所需政法编制,将编制资源向编制紧缺、急需补充的法院倾斜,实现编制、案件量、人员的合理匹配。按照我国法官“员额制”改革方案的要求,我国法官人数将从现有的19.98万人调整到14万人左右,而员额法官的人数比例占到不超过39%,根据中部某省在2018年年底公布的大数据,该省有员额法官7316名,占总编制的36.1%,平均每人受理的案件量为269件。但具体到每个不同的审判领域,则可能面临不同的案件受理量与审判工作量,如根据西部某省会城市C市中院公布的2017年的数据,大体分布情况如表5:①

表52017年C市中院民事专业化审判庭案件量与民事传统业务庭案件量统计表

而不同区域的基层法官的办案数量也呈现出较大的数量差异,有的甚至差距一倍之多。同时,这种业务庭室之间工作量的不均衡还造成庭室权责“模糊化”、裁判标准“差异化”和审判质效“无关化”等不良后果,而民事审判庭数量的增加并未导致民事案件审判质效的提高。②可以肯定,目前这些中心城市尤其是省会城市的基层法院面临的审判压力还是较大的,需要适当减压。因此,应当按照对我国现有的“员额制”改革中的实际做法予以折中,即在按照中央政法专项编制的39%上限的同时,参考法院年度收案数和法官人均年度办案数来确定法官员额,③同时,按照审判团队在法院内部随机分案、平均结案,以此保证工作量的均衡。实践中,有些地方还采取打破业务部门的做法,使很多非民事领域出身的法官直接变成了也可以审理各类民事案件的“专家”。但这种做法本身的长期效果尤其是其消极影响仍有待观察。

2.确立员额退出机制

法院是法律帝国的“首都”,法官是法律帝国的“王侯”。办案也理应成为法官的天职。《意见》明确指出,担任领导职务的法官无正当理由不办案或者办案达不到要求的,应当退出员额。从有些省份提供的数据来看,领导数与干警数的比值呈现出各种不同的趋势,比较高的甚至达到140%,如果担任领导职务的法官不办案或少办案,提高审判质效无异于痴人说梦。笔者在前文曾提到C市中院,我们在其官方网站查询到该院的员额法官总共有186名,其中院领导、庭领导以及其他入额的领导在其中所占的比例为29%,④已经在中央确定的以省为单位、以政法专项编制为基数的39%的员额比例中占到了大部。从现实角度来讲,占有员额指标的法院领导,更不容易直接从员额中主动退出。但对于员额法官的退出,各地还是有一些探索,但目前各地的做法及其对退出机制的态度都完全不统一,有些地方力图从各方面厘定标准,规范员额法官的退出,比如上海市高院的做法是从办案、廉政、遵纪守法等方面每年对入额法官进行考核,北京市二中院则对政治表现、知识经验、能力业绩和纪律作风等方面进行考察,山西省高院设定了被动退出(包括不亲自办案等六种情形)和主动退出(辞职)等等。

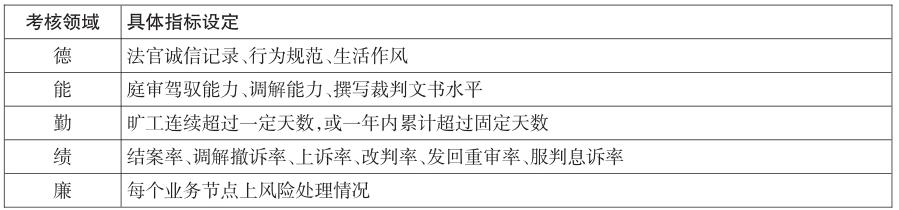

根据2019年1月施行的《人民法院组织法》第46条第2款,地方各级人民法院法官员额,在省、自治区、直辖市内实行总量控制、动态管理。而对动态管理的机制,各地的具体标准还有待完善,就国家的统一标准而言,则亟待构建。如果上升到法律层面,2018年12月29日修订并于2019年6月1日施行的《公务员法》第35条规定,公务员的考核应当按照管理权限全面考核公务员的德、能、勤、绩、廉,重点考核政治素质和工作实绩。2019年4月23日修改通过的《中华人民共和国法官法》第41条规定,对法官的考核内容包括:审判工作实绩、职业道德、专业水平、工作能力、审判作风,重点考核审判工作实绩。综合上面两部法律的规定,其实员额法官是否退出应该重点考虑其工作实绩,但问题在于,这里的工作实绩是纯粹以审判案件的数量决定还是兼及审判质量和效率,对担任领导干部的法官们是否还需要以其他方面的业务来考核工作实绩,这都是相关制度完善时应该重点关注的问题。

在建构法官退出机制的细节方面,以前文提到的山西省高院的做法为例,我们可以大致做出这样的制度设置:首先规定法定退出(如退休)和主动退出(如申请退出等),其次规定被动退出的情形,包括丧失国籍、只拿待遇不办案、考核不合格、违纪违规被惩戒问责、身体不健康、已经调离法院、辞职或被辞退和其他情形。上述退出机制的细节基本上都较为明确,唯一的例外的在于对“考核不合格”一项的界定。对于“考核不合格”,从前文公务员法的德、能、勤、绩、廉五方面而言,我们可以考虑大致做出如表6的规定:

表6员额法官退出机制框架下的指标考核设定一览

而从考核的组织上来说,除了现有的法官考评委员会,还应该更多地强调第三方评估的作用,综合测算法官的工作绩效,另外可以专门设定特殊的加分项,比如法官参加主审法官会议的次数和发言情况均可以视情况计入工作量,作为绩效考核的加分项纳入业绩档案。在考核形式的配套上,除了考核委员对案件质量考评、参加当事法官的庭审旁听、评查裁判文书外,还应该考虑走访当事人和律师,将律师和当事人投诉率和情况反映纳入考量范围。当一个法官案件审判质效总是无法提高,判决书论证论述总是不能轻易被当事人、律师等接受时,肯定也会影响他在本群体内的信誉评价。①当然,对当事人和律师的投诉也必须客观分析虚实,不可一概以数字论。员额法官退出制度的构建和实施都不应偏离保障司法权运行、保障社会公众诉权合理行使、保障员额法官依法履职等根本目标。②

(二)加强院校合作与书记员培养

书记员作为司法辅助人员,在提高审判质效的过程中不可被忽视。目前,在很多基层法院,招录高校本科毕业生担任书记员成为一种常態,但这种所谓的“常态”缺乏固定的人才供给成功率与机制配给,需要克服相关障碍。《意见》的21条提出“加强法官助理、书记员的配备和培养”,“推行法学院校学生担任实习法官助理常态化制度”,“多渠道拓宽法官助理来源”。2018年教育部和中央政法委联合出台的《关于坚持德法兼修实施卓越法治人才教育培养计划2.0的意见》,也专门强调“要着力推动建立法治实务部门接收法学专业学生实习、法学专业学生担任实习法官检察官助理等制度,将接收、指导学生实习作为法治实务部门的职责”。《意见》中对各高级人民法院提出要求,即“应当积极争取人社、财政等部门支持,加强聘用制书记员招录工作,落实聘用制书记员管理制度改革,切实稳定聘用制书记员队伍”。就这一点而言,应该首先明确的是书记员的招录标准、身份职责和待遇保障,这些要素的明确有利于给书记员提供稳定的心理预期,对于其未来的职业发展会起到积极的推动作用。更确切地说,这种做法有利于基层法院招录到更合适的人选。对比西方国家的书记员培养,我们不难看出应该了解的是书记员其实就相当于“司法助理”(Judicial Assistant),①但与我们所说的法官助理不可同日而语。而西方国家对司法助理与行政助理的打通使用,也将有助于这一行业的从业者形成对职业发展广阔空间的心理预期,因此,这对于新进人员的发展十分有利。其制度设计重在强调经历,同时为补偿其工作的辛劳而给予较高薪金待遇。很多国家也正是以此来吸引求职者的青睐。这一点值得我们在未来的书记员遴选过程中重点考虑。

(三)进一步深化司法公开

“司法公开”在近年来受到重视绝非偶然,其本身也是影响审判质效的一个重要方面,同时也是对司法正义的一种直观考量。②尤其是对当事人而言,公开是表达公平正义的程序保障。③2018年修订的《人民法院组织法》第七条规定,“人民法院实行司法公开,法律另有规定的除外”,其第39条第3款规定,“审判委员会讨论案件的决定及其理由应当在裁判文书中公开,法律规定不公开的除外”。这种“以公开为原则,以不公开为例外”的做法,实际上已经给现有的审判质量和效益加上了更重要的保障。根据2016年10月1日最高人民法院通过的《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》(法释〔2016〕19号)和2018年9月1日《最高人民法院关于人民法院通过互联网公开审判流程信息的规定》(法释〔2018〕7号),对审判业务过程的公开已经基本不存在障碍。现在需要强化实施的是2018年11月20日《最高人民法院关于进一步深化司法公开的意见》(法发〔2018〕20号)中的相关规定,即“对于人民法院基本情况、审判执行、诉讼服务、司法改革、司法行政事务、国际司法交流合作、队伍建设等方面信息,除依照法律法规、司法解释不予公开以及其他不宜公开的外,应当采取适当形式主动公开”。可以想见,除了个别涉及国家秘密、商业秘密和当事人隐私的事项,这种全方位的公开势必对未来的审判质效产生实质性的影响,这也是保障案件审理流程经得起检验的重要前提,关键在于如何落实在各级审判组织的日常工作环节之中。唯此,审判质效才能在全方位的公开背景下得到大幅度提升。

结语

我国现行司法体制改革对审判流程的关注,实际上也契合了管理学的过程管理理论,需要我们从更小的细节入手,按顺序、步骤、环节、时限等时间和空间要素保质保量地完成各项工作。这同时也是一种世界潮流与趋势,比如,以日本、德国等为代表的一些国家对裁判程序的IT化的细致关注,①实际上也是未来提高审判效率进而提高审判质量的一个侧面。因此,在可能的情况下,还需要提前关注审判效率和审判质量之间的内在关系,总结出两者之间的正相关、负相关等各种关系模式,进而在不同场合运用不同的调整与改革方法来加以应对,以求系统化的质效提高。整体上看,案件审判质效也只是司法过程中的一个阶段性判断,需要我们把对结果的关注转移到动态运行、周而复始的评估过程中来,使之成为案件审判质效改进和再次评估的起点。②从不同法院的做法来看,以案件审判质量评查等为代表的传统做法和以审判权责清单为代表的新型改革手段也正在促使法官在审判过程中更加尽职尽责,通过事先明示提醒和事后督察反馈,而不是单纯地进行错案追究,更有利于强化法官群体的责任心,也更符合我们国家和社会一直以来所提倡的辩证哲学思维。正如2019年3月最高人民法院院长周强所做的《最高人民法院工作报告》中所提出的,“强化督察问效,让司法改革成效体现在审判质量效率上”。须知,从上述诸渠道和抓手共同发力,也未必能让审判“疗效”就立竿见影,实现结果的完美无缺。这必定需要结合国家审判工作的形势发展需要,渐入深层调理,才可能实现审判质量和效率提高的最大化,进而实现对国家治理体系和治理能力现代化的贡献。

①《強调不断提高审判质效切实维护司法公正》,中国长安网,http://www.chinapeace.gov.cn/2018-07/30/content_ 11476057.htm。

①江苏省南京市中级人民法院课题组:《司法体制综合配套改革视野下法官业绩考核评价制度重构》,《法律适用》2018年第7期,第76页。

②赵玉东:《试论过程评价机制在审判质效考评中的运用》,《法律适用》2014年第3期,第114页。

③龙宗智、孙海龙:《加强和改善审判监督管理》,《现代法学》2019年第2期,第36页。

①高翔:《我国高级人民法院司法管理职能的改革——以法院院长会议运行状况为实践观察点》,《法商研究》2017年第4期,第8页。

②林遥、李任舟:《回归审判独立的理性界址:现行法院内设机构运行的问题与思考》,《当代法官》2018年第1期,第37页。

③于猛:《人民法院审判团队制度建设与模式选择——以基层人民法院的审判团队构建为例》,《法律适用》2018年第11期,第66—67页。

①全国“七五”普法统编教材编写组:《宪法学习读本》,北京:法律出版社,2018年,第139页。

②陈新华:《对我国法官助理制度改革的思考》,《今日南国》(理论创新版)2008年第12期,第123页。

③高绍安、吕冰:《最高法:守住未入额法官不得独立办案红线》,http://www.chinatrial.net.cn/news/9886.html,最后访问于2019年2月20日。

①刘嫚、程姝雯:《正研究建立健全合宪性审查机制和程序》,《南方都市报》2019年2月18日,AA13版。

②伯尔曼:《法律与宗教》,梁治平译,北京:中国政法大学出版社,2003年,第23页。

①林遥、李任舟:《回归审判独立的理性界址:现行法院内设机构运行的问题与思考》,《当代法官》2018年第1期,第35页。

②唐旭超:《规范与重构:基层法院民事审判庭设置的实证研究》,《法律适用》2017年第5期,第97页。

③陈瑞华:《法官员额制改革的理论反思》,《法学家》2018年第3期,第4页。

④http://cdfy.chinacourt.org/article/detail/2018/01/id/3149005.shtml。

①张建:《法官绩效考评制度的法理基础与变革方向》,《法学论坛》2018年第2期,第79页。

②李鑫:《员额法官退出的理论检视与制度构建》,《社会科学家》2018年第1期,第118页。

①在西方国家的招聘网站上,往往可以看到对司法助理职位的介绍,Judicial assistants work for federal, state and county court judges. They perform administrative tasks to help judges manage their workload and court schedule. The position is a government job and despite working for a judge, these assistants are generally employees of the government responsible for funding the courthouse. This position can also be referred to as administrative assistant, court clerk or another similar title.参见https://study.com/articles/Judicial_Assistant_Job_Description_Duties_and_Salary.html。

②倪寿明:《让正义经得起“围观”——司法公开数字信息三大平台建设:审判流程裁判文书执行信息》,北京:人民法院出版社,2016年,第1页。

③罗殿龙等:《审判流程信息公开实践指引》,北京:人民法院出版社,2015年,第1页。

①金子稔等:《民事裁判手続等のIT化の検討状況》,《第一東京弁護士会会報》2019年第3期,第15—19页。

②重庆市高级人民法院课题组:《审判管理制度转型研究》,《中国法学》2014年第4期,第102页。

InstitutionalSupplyandRealisticRequirementsof ComprehensivelyImprovingtheTrialQualityandEffectiveness

——based on the consideration of fully implementing judicial accountability system

TAN Bo

Abstract:The improvement of trial quality and effectiveness is a realistic consideration for the full implemen? tation of judicial accountability system. he requirements for courts, judges and supporting conditions need to be fully considered. In the early stage, the administrative leaders in the court checking the trial quality and ef? fectiveness, the collegial panel as a trial organization playing a reasonable role and the construction of“jury judge system”, have become the important requirement for the improvement of the trial quality and effective? ness. For a judge, the quality and effectiveness of a trial come from the specific operational process. In addi? tion to the standard of trial etiquette and judicial conduct, it is necessary to strengthen the sense of account? ability and procedural guidance, supplemented by a unified guarantee system of accountability and rights. In terms of the construction of supporting systems and conditions, in order to improve the quality and effective? ness of trials, it is necessary to promote the rational allocation of judgespositions and the compilation of polit? ical and legal documents, strengthen the cooperation between colleges and universities and the clerks training, and further deepen judicial openness.

Key words: trial quality and effectiveness, post system, judges, judicial assistants