以微气候营造为导向的绿道设计因素实测研究

2020-02-25李丽肖歆邓小飞

李丽 肖歆 邓小飞

中国城市建设规模不断扩大,不科学的开发方式使承载近一半人口的城市的热岛效应愈加严重。人们依赖环境可控的室内空间,由此引发的城市病和死亡率逐年攀升,城市建设开始关注室外活动空间品质,希望促进居民户外活动和身体健康。微气候条件是决定室外空间交往质量优劣的非常重要的指标[1],国内外开展了各类室外公共空间微气候的研究,包括城市街谷[2]、公园[3]、住宅小区[4]、滨水道[5]36-39、庭园[6]等。

绿道作为一种多功能线性绿色开敞空间,使城市居民可以近距离接触自然、进行休闲活动、放松身心,是支撑居民户外活动的新兴空间载体,绿道空间微气候开始受到重视。潘瑞琦[7]171-172通过剖析绿道与居民行为特征的关系,发现散步、健身、赏景、晒太阳等自发性活动发生的频率和时长取决于绿道质量,受气候条件影响,证实了优良绿道微气候对促进居民户外活动的积极作用。而目前学者们为使城市绿道更好地服务于居民的休闲生活,对北京[7]168-174、上海[8]、深圳[9]、广州[10]等多地绿道的优化设计研究多集中于规划层面,缺少对绿道空间微气候营造方法的探讨。

国内外对绿道以外线性空间微气候的研究相对较多,空间类型涵盖了城市街道、滨水道、公园健身步道等,研究显示不同线性空间微气候因周围环境的差异,受不同的设计要素影响。对于人们活动最为密切的街谷,其周围环境多为建筑等硬质景观,研究发现街谷形态(高宽比和走向)对街谷微气候影响较大,在不同气候背景下影响效果和程度不同[11-12];街谷这种封闭的环境下,单纯地提高下垫面反射率对改善街谷热环境的作用是微乎其微的[13],下垫面透水性越好,越能控制热岛效应[14]。城市滨水带是城市中河流、湖泊、海洋等水域与陆域相接的一定范围的带状区域,周围环境多为软质景观,水体、驳岸、绿化、硬质铺装、园林构筑等风景园林设计要素对微气候影响较大[5]37-39,[15]。故借鉴前人研究成果,针对绿道进行微气候研究。

绿道设计须综合考虑路面承重、环境安全、美观、热舒适等问题。营造微气候时,对水平垂直界面、空间形态的选择不完全自由,因此如何在诸多限制情况下合理组织各设计要素,最大化地实现热环境效益是实际设计中的重要问题。而以往的研究多在某一特定情况下比较其中一个设计要素取值差异对微气候的影响,考虑到该设计要素取值改变在不同情况下对微气候的影响不尽相同,笔者以城市绿道为研究对象,用实测的方法探究绿道空间部分要素各自对绿道微气候的影响,并初步探讨这些设计要素的不同组合方式对微气候的影响,找到有利于微气候营造的搭配方式。

1 研究方法

1.1 绿道设计要素选择

绿道由自然因素组成的廊道和人工建造的配套系统2部分组成。其中绿廊系统主要由本土性绿地资源、山体等,以及具有一定宽度的绿化缓冲带构成,是绿道控制范围的主体;人工系统包括节点、慢行道、标识系统、基础设施和驿站服务[16]14。参考前人对室外空间微气候研究得出的影响因子[2-6],笔者选取绿道系统自然因素中的周边景观类型、人工因素中的铺地材质2个设计要素研究其对绿道空间微气候的影响。

1.2 现场实测要素选择

空气温度、湿度、风速、环境中的长波与短波辐射等室外热环境要素共同作用影响室外热舒适。湿球黑球温度(WBGT)综合考虑了上述各要素,是可以在一定程度上反映热舒适度的室外热环境的综合评价指标[6]。因此笔者选取空气温度、风速、湿球黑球温度作为实测的小气候要素,为了更好地分析铺地材质对微气候的影响,对路面温度也进行实测。

1.3 实测地选择及背景介绍

2010年2月,广东省住房和城乡建设厅提出全面启动省立绿道主线建设,珠江三角洲(简称珠三角)绿道网是自绿道设计进入国内视野20多年后,国内建成的第一个区域性绿道网[16],之后进行不断地绿道升级改造:例如为提升运动休闲功能,2017年启动了打造专门缓跑径的广州珠江两岸30 km“黄金路线”的计划[17];2019年7月提出更为细化的《广东万里碧道建设总体规划(2018—2035)》—计划到2022年,建成5 600 km绿道,建6条特色廊道以构建珠江三角洲1 h优质生活圈。为打造宜居生态城市的绿道建设正如火如荼地进行。

在珠三角已建好的绿道中,最受公众欢迎的是那些适宜散步、骑行和跑步的绿道,如广州生物岛、大学城绿道[18]。广州大学城绿道全长26 km,覆盖了整个内环路与外环路,并与3个临江湿地公园和小洲便桥、赤坎桥和练溪码头连接,基本覆盖了大学城的所有交通要道[19]。经实地走访和观察,绿道目前使用状况良好,周边景观环境丰富,铺地材质多样。因此,选取广州大学城及其周边绿道作为实测地。

1.4 测点设计和分布

为合理选择周边景观环境和铺地材质,对大学城绿道进行了实地调研。调研的56组绿道中,铺地材质以沥青、水泥、透水砖和不透水阶砖为主,在调研中所占比例分别为17.3%、17.3%、25.0%、23.0%,此外木板所占比例为4.0%、钢铁为2.0%;周围景观环境主要是草地的占34.6%,主要是灌木的占30.8%,绿化包含乔木的占36.5%。根据调研结果,选取沥青、水泥、透水砖、不透水阶砖4种铺地材质,乔木、灌木、草地、水体4种景观环境进行研究。

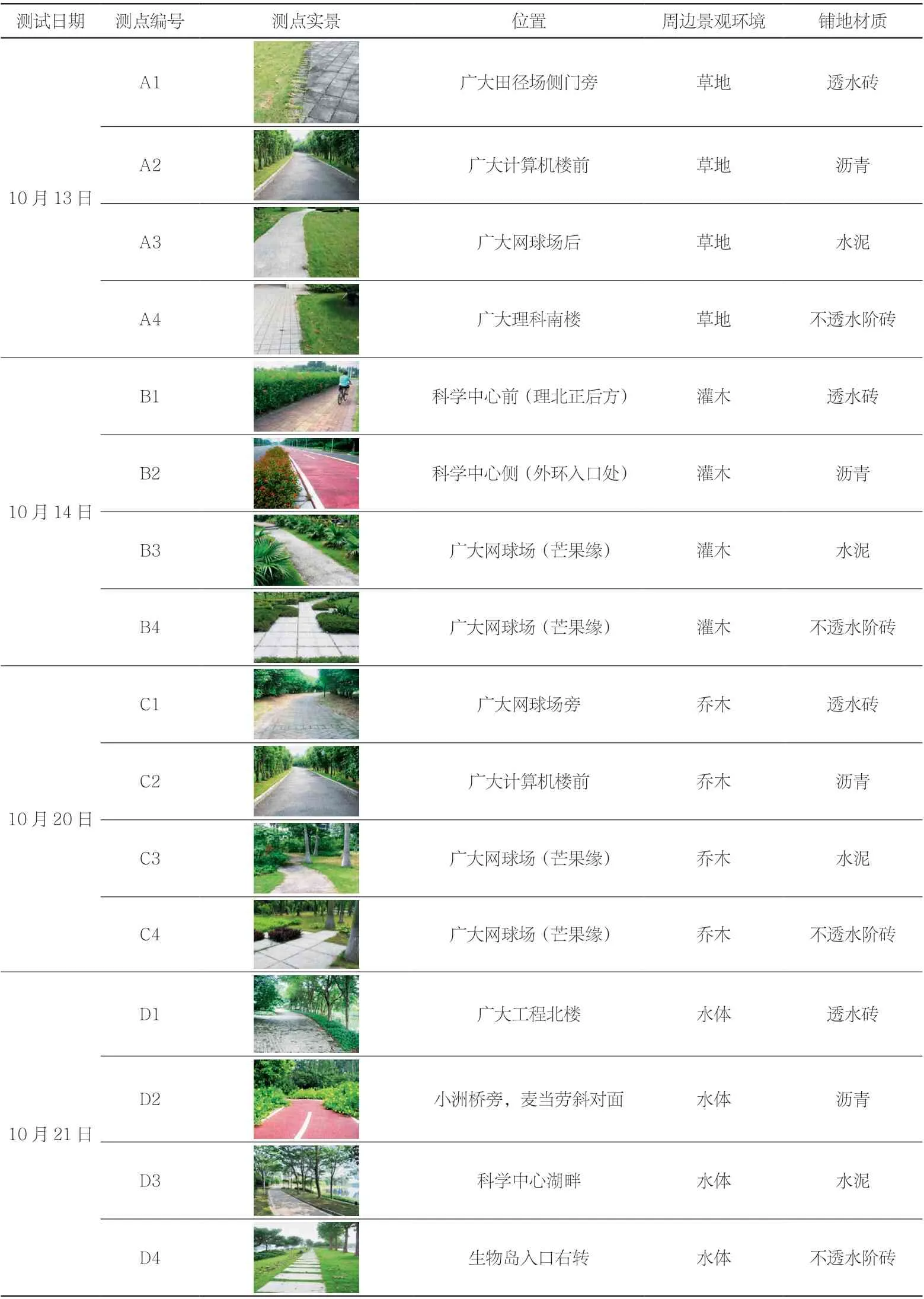

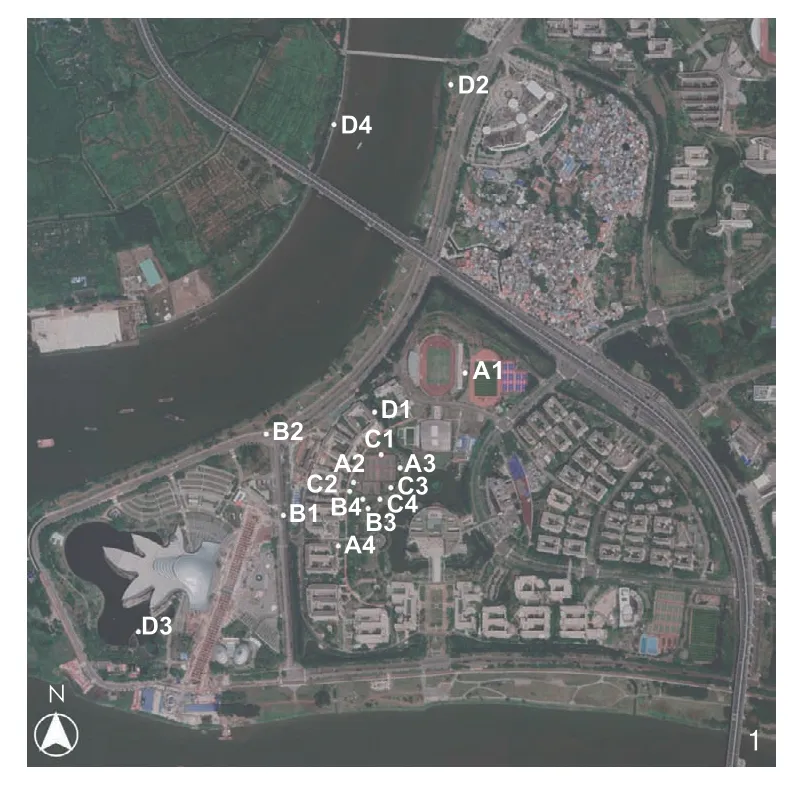

本研究内容包括周边景观环境和铺地材质2个设计要素各自对绿道微气候的影响及两者组合对微气候的影响,因此测点选取应涵盖2个设计要素的全部16种可能组合。因仪器有限,测试分别在夏季10月晴朗的4天进行,每实测日选取一种景观环境,分不同铺地材质进行定点观测(表1,图1)。

1.5 测试内容及仪器

采用定点观测法,各测点设干湿球温度自记仪、WBGT指数仪,逐时记录行人高度上的空气温度、湿球温度以及WBGT。在下垫面的位置设置太阳辐射仪,逐时记录下垫面的太阳辐射照度。手持红外测温仪逐时记录下垫面的表面温度。同时采用热球风速仪观测记录各个不同测点的风速。测试中自记仪表采用的记录时间间隔为5 min,现场读数的仪器记录时间间隔为15 min,空气温度自记仪及WBGT指数仪的探测位置均被三脚架固定在离地面1.5 m的高度。测试仪器主要参数见表2,每天测试时间为09:00-17:00。

表1 测点详细信息Tab. 1 Measuring points details

表2 测试参数及仪器精度Tab. 2 Measurement parameters and instrument precision

1 测点分布图Distribution of measuring points

1.6 测试日气象参数

为更好地比较不同组合对绿道微气候的影响,根据广州市中心气象台的记录,记录了实测日广州市的天气情况(表3)。从表中可以看出实测日的气象参数变化范围相近,天气状况相同,A组和B组,C组和D组可以进行对比分析。

2 测试结果与分析

2.1 铺地表面温度

2.1.1 不同铺地材质对铺地表面温度的影响

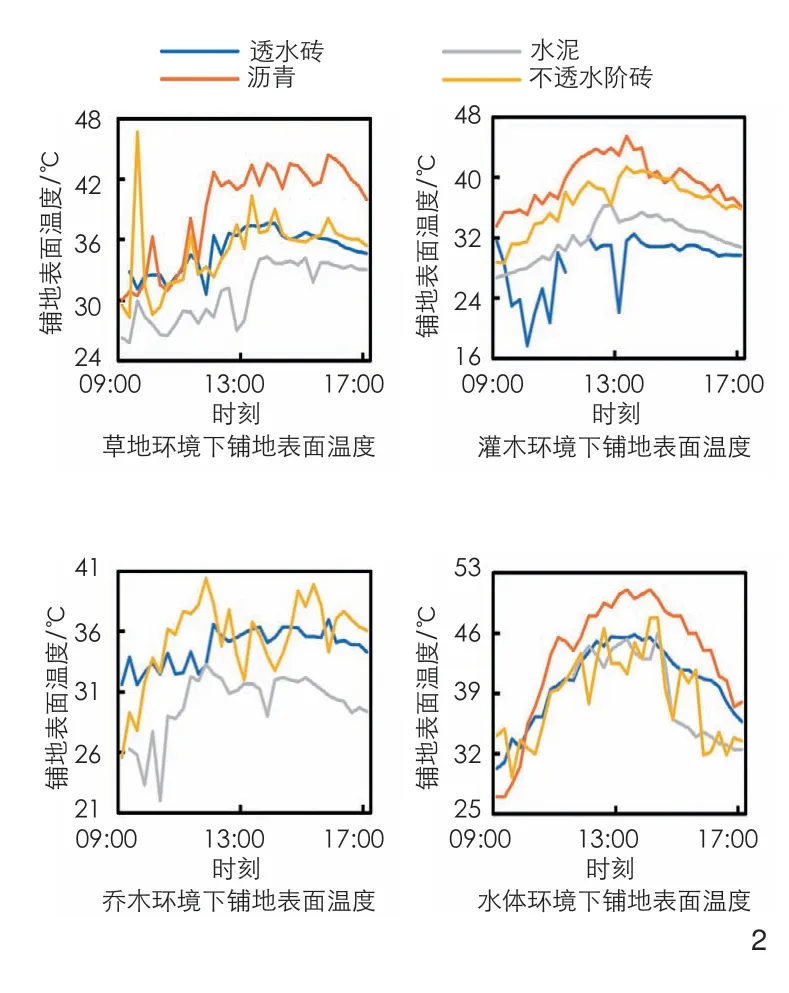

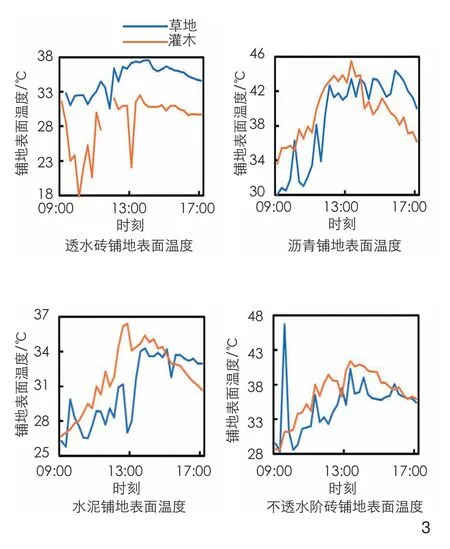

对比不同铺地材质与同一景观环境组合时的铺地表面温度,了解不同铺地在相近太阳辐射情况下吸收太阳辐射转化为自身温度的能力,由于灌木环境下各地面获得的太阳辐射不同,因此不对灌木环境进行分析。同一环境下,沥青的铺地表面温度最高,水泥最低,两者平均铺地表面温度相差7.2 ℃;草地和乔木环境下,日均铺地表面温度为不透水阶砖>透水砖,水体环境下为透水砖>不透水阶砖(图2)。

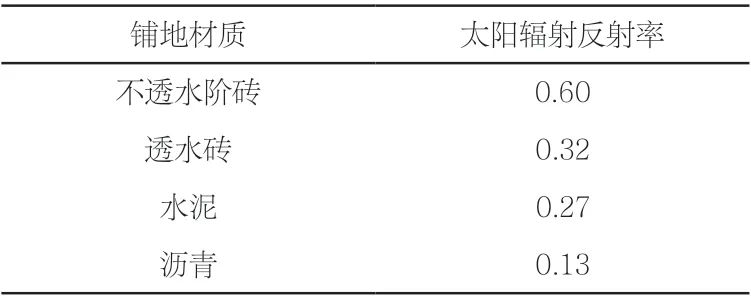

试析上述结果成因,同样环境下地面吸收的太阳辐射量为沥青>水泥>透水砖>不透水阶砖(图3),其中沥青反射率最低,吸收太阳辐射最多,加上比热容小,表面温度最高;水泥反射率低,吸收太阳辐射多,但比热容大、热阻小,热量下传,表面温度最低;不透水阶砖和透水砖吸收太阳辐射转化为自身温度的能力相当,透水砖含水率相对较高,可通过蒸发作用降低表面温度,但水体环境下的空气相对湿度较高,透水砖蒸发减弱,表面蒸发降温不明显。

表3 城市气象参数Tab. 3 Urban meteorological parameters

2 不同铺地材质与同一景观环境组合时的铺地表面温度Floor surface temperature when different floor materials are combined with the same landscape environment

2.1.2 不同景观环境对铺地表面温度的影响

受实验器材数量限制,4种景观环境的实测分别在4天进行,以气候条件相似为原则,分成草地和灌木、乔木和水体两组进行分析。

对比不同景观环境(草地、灌木)与同一铺地材质组合时的铺地表面温度:10:00—14:00时段内,沥青、水泥、不透水阶砖3种铺地表面温度在灌木环境下更高,日均铺地表面温度比草地环境分别高出0.6 ℃、1.3 ℃、 1.7 ℃,在14:00前后差距变小,而透水砖表面温度始终在灌木环境下更低,日均铺地表面温度比草地环境低8.0 ℃(图3)。

3 不同景观环境(草地、灌木)与同一铺地材质组合时铺地表面温度Floor surface temperature when different landscape environments (grasslands, shrubs) are combined with the same floor material

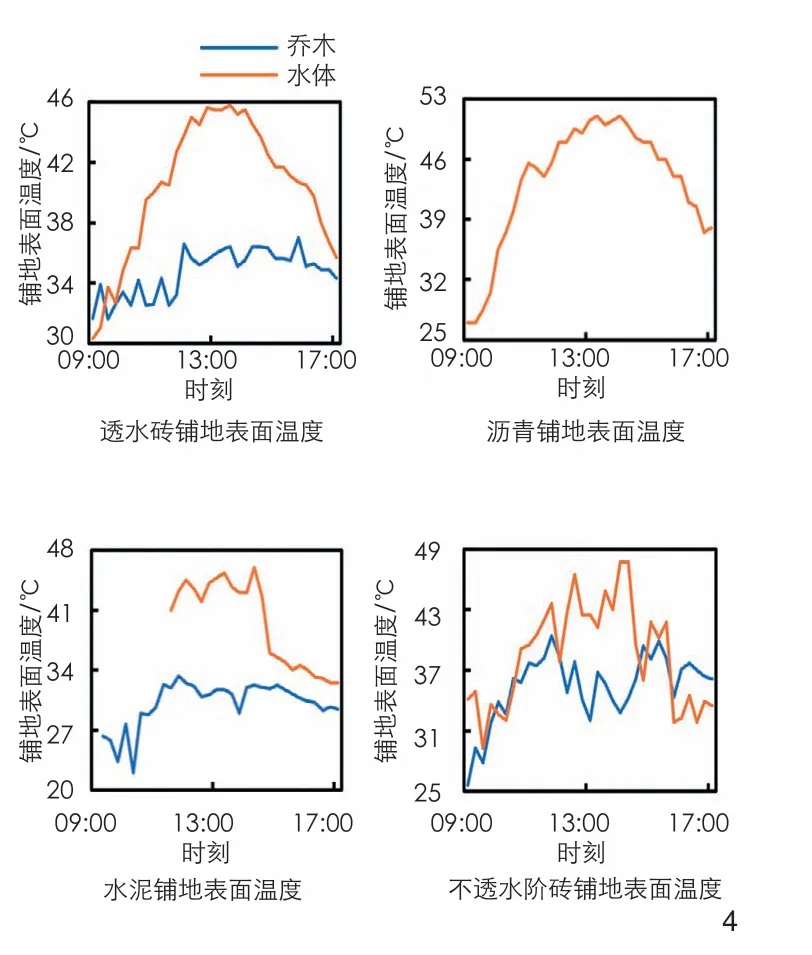

对比不同景观环境(乔木、水体)与同一铺地材质组合时的铺地表面温度:不透水阶砖、透水砖、水泥3种铺地表面温度在乔木环境下更低,且各铺地整体温度波动较小,随太阳高度角增加,太阳辐射增强,两者差距明显增加,在14:00达到最大,最大温差可达12.0 ℃,乔木环境日均铺地表面温度比水体环境分别低3.1 ℃、5.6 ℃、7.0 ℃(图4)。

4 不同景观环境(乔木、水体)与同一铺地材质组合时铺地表面温度Floor surface temperature when different landscape environments (trees, water bodies) are combined with the same floor material

试析上述结果成因:1)草地和水体均未高出地面,不影响地面获得的太阳辐射; 2)灌木相当于一堵矮墙,太阳高度角较低的上午或下午,来自地面的短波反射被灌木阻挡并二次反射回地面,使地面接收到的短波辐射小幅度增多,随着太阳高度角的增加,这种增加会减少,对于无蒸发地面,灌木环境下的地面温度高于草地,对于含水量较高的地面,因增强了蒸发作用使灌木环境下的地面温度低于草地;3)当铺地为沥青时,灌木环境比草地环境的地面温度高0.6 ℃,铺地为不透水阶砖时,灌木环境比草地环境的地面温度高1.7 ℃(图3),已知不透水阶砖吸收太阳辐射加热自身的能力不及沥青,而不透水阶砖的升温较沥青明显,说明不透水阶砖在灌木环境下接收的太阳辐射远大于沥青,灌木增加地面的短波辐射量与铺地材质的反射率正相关;4)乔木拥有高大浓郁的树冠,太阳高度角较高时可遮挡大量太阳辐射,减少地面获得的短波辐射,乔木环境下的地面温度高于水体环境,乔木对于降低地面温度十分显著。可见景观环境的遮阳作用可大幅降低铺地材质的表面温度,太阳辐射越强,材料的反射率越低,遮阳、降低表面温度效果越好。

2.2 风速

分析不同景观环境对绿道空间风速的影响,14:00时各测点风速普遍达到最大值,对比同一铺地材质和不同景观环境组合时的绿道风速,平均风速呈草地>灌木、水体>乔木(图5)。

5 各测点日均风速Daily average wind speed at each measuring point

6 不同铺地与同一景观环境组合时的空气温度Air temperature when different paving materials are combined with the same landscape environment

7 不同景观环境(草地、灌木)与同一铺地材质组合时的空气温度Air temperature when different landscape environments (grasslands, shrubs) are combined with the same paving material

表4 各铺地材质热物性表Tab. 4 Thermal property of pavement materials

表5 不同铺地与同一景观环境组合时的气候参数Tab. 5 Climatic parameters when different paving materials are combined with the same landscape environment

试析上述结果成因,14:00时绿道和周围环境的温差达到最大值,空气流动明显;水体比热容大,吸热时升温较慢,表面温度低,对周边空气的加热效果不明显,同时水体和草地具有蒸发降温作用,使周边环境和铺地上方形成明显温差,引起气体流动,水体和草地环境的冷空气不断流向下垫面上方。

2.3 空气温度

2.3.1 不同铺地材质对绿道空气温度的影响

地面影响空气温度的具体过程为:地面获得太阳辐射,反射一部分,吸收其余部分,地表温度升高,通过长波辐射加热近地空气,近地空气和上方空气对流换热,使离地面1.5 m处空气温度升高,笔者将地面吸收太阳辐射使离地面1.5 m处空气温度升高的能力简称为地面加热空气能力。

对比不同铺地材质与同一景观环境组合时的空气温度,了解当地面接收太阳辐射接近时,不同铺地材质加热空气的能力。由于灌木环境下各铺地接收到的太阳辐射不同,因此不对其进行分析。各环境下空气温度均呈现沥青>水泥>透水砖>不透水阶砖,铺地材质为沥青时的平均空气温度比为不透水阶砖时高2.7 ℃(图6);对照表4发现,铺地材质反射率越高,加热空气能力越差,空气温度越低。对比不同铺地与同一景观环境组合时的空气温度排序与铺地表面温度排序 (表5),铺地表面温度相对较低不一定使空气温度也相对较低,分析得出这是由材料的发射率差异造成的。同一环境下,不同铺地材质的空气温度与表面温度和发射率正相关。

2.3.2 不同景观环境对绿道空气温度的影响

对比不同景观环境(草地、灌木)与同一铺地材质组合时的空气温度:透水砖、水泥、不透水阶砖3种铺地和草地环境组合时的空气温度均更低,日均气温比灌木环境分别低 0.9 ℃、0.8 ℃、2.6 ℃(图7)。已知透水砖在草地环境下的表面温度要高于灌木环境,说明和草地组合时,空气温度不止受地面温度影响,草地环境带来的凉风同时降低了空气温度,而灌木相当于一堵矮墙,不利于场地空气流通降温。

对比不同景观环境(乔木、水体)与同一铺地材质组合时的空气温度:沥青和水泥与乔木环境组合时空气温度更低,日均气温比水体环境分别低1.3 ℃、1.0 ℃;而不透水阶砖和透水砖与乔木环境组合时空气温度更高,日均气温比水体环境分别高出1.6 ℃、1.7 ℃(图8)。分析原因在于:1)水体比热容大,吸热时升温较慢,表面温度低,对周边空气加热不明显,辅以蒸发作用能极大降低绿道周边空气温度,使绿道和周边形成明显温差,周边的冷空气流向绿道,降低绿道空气温度;2)乔木通过遮阳作用对地面进行降温,进而降低空气温度;3)对于接收同等太阳辐射下,加热空气能力较高的沥青和水泥,水体环境带来的冷空气对绿道空气温度的缓解程度不及乔木直接减缓地面对空气加热的程度,因此乔木环境下空气温度更低;4)对于加热空气能力较低的不透水阶砖和透水砖,乔木遮阳引起的地面温度降低不明显,以至于对空气的降温不及水体环境的降温,因此水体环境下空气温度更低。上述原因说明环境对空气温度的影响因材料性质而异:对于加热空气能力强的材料,地面降温比引风降温效果显著;对于加热空气能力差的材料,环境遮阳对地面降温效果并不显著,引风更利于空气降温。

8 不同景观环境(乔木、水体)与同一铺地材质组合时空气温度Air temperature when different landscape environments (trees, water bodies) are combined with the same paving material

9 各测点日均WBGT(由于个别WBGT测试仪的故障,部分测点数据缺失)Daily average WBGT of each measuring point (due to the failure of some WBGT testers, some measurement points are missing)

2.4 湿球黑球温度

2.4.1 不同铺地材质对WBGT的影响

对比不同铺地材质与同一景观环境组合时的绿道WBGT:在草地环境下,日均WBGT排序为:水泥>透水砖>不透水阶砖;乔木和水体环境下,日均WBGT排序为沥青>透水砖>不透水阶砖,均与空气温度排序一致,在灌木环境下不透水阶砖的WBGT高于水泥,而不透水阶砖和水泥空气温度相等(图9)。分析原因在于不透水阶砖具有高反射率,向绿道空间反射大量短波辐射,因此不利于综合热环境。

2.4.2 不同景观环境对WBGT的影响

对比不同景观环境(灌木、草地)与同一铺地材质组合时的WBGT,透水砖、水泥、不透水阶砖与灌木组合日均WBGT更高,比草地环境分别高出1.6 ℃、0.7 ℃、1.6 ℃;对比不同景观环境(乔木、水体)与同一铺地材质组合时的WBGT,透水砖、沥青、不透水阶砖与乔木组合日均WBGT更高,对照空气温度比水体环境分别高出1.6 ℃、2.4 ℃、 2.6 ℃(图9)。

试析上述结果成因:1)灌木具有增温及阻风作用,而草地蒸发降温引起空气流动,透水砖、水泥、不透水阶砖在灌木环境下空气温度相对较高、风速较低、综合热环境不及草地;2)乔木遮挡了大量射向地面的太阳辐射,减少人行高度上的短波辐射,水体上方空气温度低于绿道,给绿道送去凉风;3)不透水阶砖和透水砖在水体环境下空气温度相对较低,沥青空气温度在水体环境下相对较高,在实验日太阳辐射不强的情况下,乔木遮阳减少,落到人体上的太阳辐射不及水环境带来的凉风更有利于改善综合热环境,故绿道综合热环境在周边为水体更佳,说明了环境引风对改善综合热环境的重要性。

2.5 研究结果

从前文分析可知绿道铺地材质和周围景观环境从不同的方面影响绿道微气候,并且两者相互作用,并非独立作用于绿道微气候。

2.5.1 铺地材质对绿道空间微气候的影响

1)铺地材质的热物性对微气候的影响极大。从地面温度来看,铺地材质的反射率越高,比热容越大,地面温度越低,材料对地面温度的影响大小还须结合地面获得的太阳辐射而定。从空气温度来看,高于绝对零度的地面具有向绿道空间发射长波辐射加热空气的能力,地面温度越低,发射率越小,空气温度越低。整体来看,材料的反射率越高,空气温度越低。从绿道人行高度的短波辐射来看,落到地面的太阳辐射一部分被地面吸收,一部分被反射回绿道空间,当太阳辐射很强时,反射率越高,绿道人行高度的短波辐射越强,综合热环境越差。2)铺地材质的含水量对铺地表面温度影响很大,材料含水率越高,表面降温越明显;铺地的蒸发作用受地面太阳辐射强度和环境相对湿度影响,太阳辐射越强,环境湿度越小时,蒸发降温效果越显著。

2.5.2 周边景观环境对绿道空间微气候的影响

1)周边景观环境可遮阳部分的形态及相对于绿道空间断面的位置对绿道空间微气候影响极大。从绿道地面和空间接收的太阳辐射来看,当可遮阳部分位于地面,且高度远小于道路宽度时,比如灌木,道路一侧可遮挡太阳高度角较低的太阳辐射,而另一侧则会类似于一堵矮墙对地面反射的太阳辐射二次反射回地面,反而增加地面获得的短波辐射,对人行高度的太阳辐射并无减少。当可遮阳部分较高,距地面一定距离时,例如乔木可以形成更大的阴影面积且不会有二次反射的影响,减少了地面获得的短波辐射,还能有效减少人行高度上的太阳辐射。景观环境改变地面接收到的太阳辐射进而影响了下垫面的温度,但其对地面温度的影响还须结合下垫面性质而定。从绿道空间与周围空间的空气流通来看,当可遮阳部分位于地面,会对气流形成阻挡,不利于引风;当距地面一定高度时,风可在人行高度上自由通过。因此,在营造微气候的绿道设计中,可选择高大的乔木。2)周边景观环境的空气温度对绿道空间的空气温度、风速的影响十分显著。当绿道周边环境的空气温度低于绿道空间时,可以向绿道空间引入凉爽的风以大幅降温,改善综合热环境。在本次实验中绿道周边为水体环境时空气温度较其他环境低1.7 ℃。因此,在营造微气候的绿道设计中,可选择水体等低温环境、蒸腾降温的草地环境或人工淋水环境。3)单一的周边景观环境对微气候的改善有很大的局限性:具有强遮阳效果的环境对加热空气能力强的铺地材质降温明显,但对于加热空气能力较低的地面降温幅度较小;具有生风能力的环境,对于加热空气能力差的铺地降温显著,但对于加热空气能力强的铺地降温有限。因此,在营造微气候的绿道设计中,可将遮阳与生风结合,采用乔—水、乔—草等复合环境。

3 结论

实测结果表明,铺地材质和周边景观环境以不同的方式对绿道内微气候产生不同程度的影响,两者组合时互相影响,共同调节绿道微气候。合理的铺地材质和景观环境设计可以在一定程度上改善夏季湿热地区绿道空间微气候。

1)就铺地材质而言,优先选取反射率适中、含水量较高的铺地材质,如透水砖、淋水地面等,利于降低空气温度并减少人行高度上的短波辐射。对于遮挡少的周围环境尤其要避免与加热能力强的沥青和水泥组合。 2)就周边景观环境而言,对于低反射铺地材质,优先选择高大的乔木,保持人行环境的空气流通,控制地面和空间的太阳辐射,降低空气温度,改善综合热环境。对于高反射铺地材质,优先选择水体等低温环境、蒸腾降温的草地环境、人工淋水环境,使周边的低温环境和绿道空间形成温差,输入冷空气来降低空气温度,改善综合热环境。对于所有铺地材质,可将遮阳与生风结合,采用乔—水、乔—草等复合环境,既能有效控制太阳辐射量,又能生风、降低空气温度,改善综合热环境。还应避免使用灌木等接地且具有一定高度的植物,尤其是与不透水阶砖等高反射率材料组合。

本次测试在湿热的岭南地区的夏季进行,初步理清了绿道4种常见景观环境和4种常见铺地材质对绿道空间微气候的影响规律以及它们之间的关联效应,为进一步研究绿道各设计因子的协同作用奠定了基础,为绿道微气候营造提供了依据,可在炎热地区大量推广。但是,本次实验还存在许多不足,因实验仪器有限,不能在同一天完成所有测点的测量,无法就4种环境类型进行对比;另外绿道微气候十分复杂,后续研究应进一步探讨植物形态和位置、植物绿量、淋水环境、可蒸发地面等对绿道微气候的影响,以更好地改善绿道微气候。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1~9由作者绘制,其中图1底图来源于谷歌地图,图2~4、6~9因仪器故障出现数据缺失,不影响实测分析;表1~5由作者绘制。