中国犯罪学和刑事司法学的学术影响力①

2020-02-25刘瑜鑫

张 彦(著),刘瑜鑫(译)

一、引言

在21世纪,由于国际比较犯罪学受到越来越多的关注,越来越多的人认识到研究中国(犯罪学)的重要性(1)Liu, J., Zhang, L., & Messner, S. F. (2001a). Introduction: Impact of Market Transition-Changing Crime and Social Control in China.CONTRIBUTIONS IN CRIMINOLOGY AND PENOLOGY,53, xi-xi; Liu, J., Zhang, L., & Messner, S. F. (Eds.). (2001b).Crime and social control in a changing China(No. 53). Greenwood Publishing Group;Liu, J., & Messner, S. F. (2001). Modernization and crime trends in China's reform era.Contributions in Criminology and Penology,53, 3-22;Bennett, R. R. (2004). Comparative criminology and criminal justice research: the state of our knowledge. Justice Quarterly, 21 (1), 1-21;Broadhurst, R., & Liu, J. (2004). Introduction: crime, law and criminology in china. Australian and New Zealand Journal of Criminology, 37, 1-12;Liu, J. (2007). Developing Comparative Criminology and the Case of China An Introduction.International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,51(1), 3-8;Liu, J. (2008). Data sources in Chinese crime and criminal justice research.Crime, law and social change,50(3), 131-147;Zhang, L., Messner, S. F., & Liu, J. (2008). A critical review of recent literature on crime and criminal justice in China: research findings, challenges, and prospects (Introduction).Crime, law and social change,50(3), 125-130;Messner, S. F. (2015). When West Meets East: Generalizing Theory and Expanding the Conceptual Toolkit of Criminology.Asian Journal of Criminology,10(2), 117-129.。中国犯罪学的地位、成熟度和实用性都在不断提高(2)Mei, J. & Wang, M. (2007). Social Change, Crime, and Criminology in China. Crime & Justice International, 23, 14-21.。在这种情况下,大量经过同行评议的研究中国犯罪和刑罚问题的文章被发表,并且在过去十年当中,一些主流科学期刊上刊载了有关这一主题的专题文章。在中国犯罪学繁盛篇章的背后,我们不禁要问,是谁在中国犯罪学的学术中发挥影响?事实上,关于犯罪学和刑事司法学的学术影响力的研究已经进行多年。发文量分析和引文分析是两种评价学术影响力的常用方法(3)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2011). Scholarly influence and prestige in criminology and criminal justice. Journal of Criminal Justice Education, 22 (1), 5-11.。本研究采用西方学术界成熟的研究方法,首次对中国犯罪学和刑事司法领域学者的影响力进行了测量。

二、文献综述

(一)犯罪学和刑事司法学的学术影响力

现代社会有一种现象,即人们喜欢对绝大多数事物进行评估和排名,不论是产品、组织还是学术界(4)Shichor, D. (2009). “Scholarly influence” and white-collar crime scholarship. Crime Law and Social Change, 51, 175-187.。“排名”几乎存在于我们日常生活的各个方面,它通常与商品化程度较低的领域相关,例如在学术界当中,《泰晤士高等教育世界大学排名》(TheTimesHigherEducationWorldUniversityRankings)等大学或项目的排名被用于说明教育和学术质量及影响力。遵循这一方向,大量研究测量了犯罪学和刑事司法学领域的学术影响力(5)Copes, H., Khey, D. N., & Tewksbury, R. (2012). Criminology and Criminal Justice Hit Parade: Measuring Academic Productivity in the Discipline. Journal of Criminal Justice Education, 23 (4), 423-440;Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (1994). Who are the most influential criminologists in the English-speaking world?. British Journal of Criminology, 34, 204-225;Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (1998). Assessing the quality of American doctoral program faculty in criminology and criminal justice, 1991-1995. Journal of Criminal Justice Education, 9, 187-210;Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (1999). Changes in the most-cited scholars in twenty criminology and criminal justice journals between 1990 and 1995. Journal of Criminal Justice, 27, 345-359;Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2007). Changes in scholarly influence in major international journals between 1986 and 2000. Australian and New Zealand Journal of Criminology, 40, 335-360;Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2008). Scholarly influence in criminology and criminal justice journals in 1990-2000. Journal of Criminal Justice, 36, 11-21;Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2011). Scholarly influence and prestige in criminology and criminal justice. Journal of Criminal Justice Education, 22 (1), 5-11;Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2012a). Scholarly influence in criminology and criminal justice. New York: Nova Science Publishers;Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2012b). Scholarly influence in criminology and criminal justice journals in 1990-2005. Criminal Justice Review, 3, 360-383;González-Alcaide, G., Melero-Fuentes, D., Aleixandre-Benavent, R. & Valderrama-Zurián, J. (2013). Productivity and Collaboration in Scientific Publications on Criminology. Journal of Criminal Justice Education, 24 (1), 15-37.。个人、博士项目和大学院系是进行评估的主要维度(6)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2007). Changes in scholarly influence in major international journals between 1986 and 2000. Australian and New Zealand Journal of Criminology, 40, 335-360.。引文分析和发文量是用来认定学术影响力和声望最常用的方法(7)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2011). Scholarly influence and prestige in criminology and criminal justice. Journal of Criminal Justice Education, 22 (1), 5-11.。在下一节中,我将对现有的关于犯罪学领域引文和发文量的研究进行简要评述。

1.发文量。有更多出版物的学者将享有更大的声望和影响力,这是发文量研究的理论基础之一(8)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2012a). Scholarly influence in criminology and criminal justice. New York: Nova Science Publishers.。在科恩(Cohn)等人的研究当中,22名博士研究生在经过同行评议的期刊上的发文量居于前列(9)Cohn, E. G., Farrington, D. P., & Sorensen, J. R. (2000). Journal Publications of Ph.D. Graduates from American Criminology and Criminal Justice Programs. Journal of Criminal Justice Education, 11, 35-48.。他们是高产“明星”,他们的发文量占所选定期刊的文章总量的39%。一些研究也探讨了学者发文量与其他因素之间的关系。弗罗斯特(Frost)等人发现犯罪学家的发文量在博士后的最初五年里往往会增加,在接下来的20年中,他们的学术生涯进展相对稳定(10)Frost, A., Phillips, N. & Clear, T. (2007). Productivity of Criminal Justice Scholars Across the Career. Journal of Criminal Justice Education, 18 (3), 428-443.。性别因素也影响发文量,男性犯罪学者学术生涯中的发文量几乎是女性学者的两倍(11)Snell, C., Sorensen, J., Rodriguez, J. & Kuanling, A. (2009). Gender differences in research productivity among criminal justice and criminology scholars. Journal of Criminal Justice, 37, 288-295.,但是女性学者对于研究网络的进一步融入已经缩小了这一性别差距(12)Stack, S. (2002). Gender and scholarly productivity: The case of criminal justice. Journal of Criminal Justice, 30, 175-182.。

帕克(Parker)和高德菲尔德(Goldfeder)首次对于犯罪学中的发文量进行了研究(13)Parker, L. C., & Goldfeder, E. (1979). Productivity ratings of graduate programs in criminal justice based on publication in ten critical journals. Journal of Criminal Justice, 7 (2), 125-33.。他们计算了1927年至1977年间,在选定的10种犯罪学和刑事司法学期刊上发表过论文的作者所属机构的论文数量,然后根据每个机构所有教员的总发文量对各机构进行排名。这种先计算个人出版物数量,然后将同一部门的教员的著作相加的程序是在机构一级进行发文量分析的基本原理。在现有对发文量的研究中,我将详细介绍克莱克等人的研究及其后续研究(14)Kleck, G., Wang, S., & Tark, J. (2007). Article Productivity Among the Faculty of Criminology and Criminal Justice Doctoral Programs, 2000-2005. Journal of Criminal Justice Education, 18(3), 385-405;Kleck, G., & Barnes, J. C. (2011) Article Productivity among the Faculty of Criminology and Criminal Justice Doctoral Programs, 2005-2009. Journal of Criminal Justice Education, 22 (1), 43-66.,因为他们的方法论智慧将在本研究中得到应用。在他们的研究中,克莱克(Kleck)等人打算通过统计2000年到2005年间美国和加拿大33个刑事司法学博士项目中全体教员的出版物数量来对上述项目进行评估。在所有目标项目当中,共有541名教员(不包括兼职的教授、指导老师、讲师、研究生助理、退休教员和在其他机构有主要任命的联合任用教员)。他们在两个电子书目数据库中检索了在2000年到2005年期间,相关教员在256种期刊上发表的文章:(1)ProQuest刑事司法学期刊数据库(ProQuestCriminalJusticePeriodicalIndex);(2)科学网(Web of Science)。在计算每个项目的教员发文数量时,他们还考虑了索伦森等人所评估的期刊声望和作者份额(15)Sorensen, J., Snell, C., & Rodriguez, J. (2006). An assessment of criminal justice and criminology journal prestige. Journal of Criminal Justice Education, 17 (2), 297-322.,然后根据加权总分对所有项目进行排名。在后续研究中,克莱克和巴恩斯使用了相同的方式探索了2005年到2009年这五年与前五年相比的排名变化。通过对比《美国新闻与世界报道》(theU.S.News&WorldReport)发布的2009年美国顶级犯罪学大学、项目,我们可以发现在克莱克等人的研究当中排名前十位的大学,有八所大学也在《美国新闻与世界报道》发布的排名中位列前十,这在一定程度上证明了发文量分析在学术影响力研究中的有效性(16)Kleck, G., & Barnes, J. C. (2011) Article Productivity among the Faculty of Criminology and Criminal Justice Doctoral Programs, 2005-2009. Journal of Criminal Justice Education, 22 (1), 43-66.。

2.引文。“好的作品是被其他人发现有价值,并在他们自己的论著中引用的作品”(17)Chirstenson, J., & Sigelman, L. (1985). Accrediting knowledge: Journal stature and citation impact in social science. Social Science Quarterly, 66, 964-975.,这是对学术影响力进行引文评价的基本原理。该原理可以在梅多斯(Meadows)的两个主要假设中得到更具体的解释:a.引文显示影响力;b.被引量最高的论著是该领域的重要论著(18)Meadows, A. J. (1974). Communication in science. London: Butterworths.。令人惊讶和遗憾的是,梅霍(Meho)在一项关于引文的研究中发现,学术期刊中大约90%的经同行评议的论文从未被他人引用过,而且大多数论文的读者很可能仅仅是它们的作者、审稿人和编辑(19)Meho, L. I. (2007). The rise and rise of citation analysis. Physics World, 20, 32-36.。有几个因素决定了一篇文章被引用的频率:期刊因素(最重要)(20)Callaham, M., Wears, R., & Weber, E. (2002). Journal prestige, publication bias, and other characteristics associated with citation of published studies in peer reviewed journals. Journal of the American Medical Association, 287, 2847-2850.;文章方法论的质量(21)Lee, P., Schotland, M., Bacchetti, P., & Bero, L. (2002). Association of journal quality indicators with methodological quality of clinical research articles. Journal of the American medical association, 287, 2805-2808.;读者对文章的认同度(22)Stryker, J. (2002). Reporting medical information: Effects of press releases and newsworthiness on medical journal articles’ visibility in the news media. Preventive Medicine, 35, 519-530.。在方法论上,引文分析常用两种来源:一种是期刊引证报告(JournalCitationReports)、谷歌学术搜索(GoogleScholar)、爱思唯尔的引文数据库Scopus(ScopusofElsevier)等电子数据库;另一种方法是直接检查学术著作的参考文献列表,然后计算一个特定学者或机构的累计引文总量(23)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2012a). Scholarly influence in criminology and criminal justice. New York: Nova Science Publishers.。

在引文分析方面,沃尔夫冈(Wolfgang)等人是犯罪学领域的先驱。基于1945年至1972年出版的3134篇经过同行评议的文章和556本犯罪学著作,他们发现,一半的引文量集中于所有文章和著作当中2.2%的作品中(24)Wolfgang, M. E., Figlio, R. M., & Thornberry, T. P. (1978). Evaluating criminology. New York: Elsevier.。科恩和法林顿(Farrington)通过统计1991年至1995年在6种著名的犯罪学和刑事司法学期刊上发表的文章的被引量,对在美国刑事司法和犯罪学博士项目协会注册过的20个犯罪学和刑事司法学博士项目的质量进行了排名,同时,从引文角度对个人学术影响力进行分析也受到了更多的关注(25)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (1998). Assessing the quality of American doctoral program faculty in criminology and criminal justice, 1991-1995. Journal of Criminal Justice Education, 9, 187-210.。在他们的研究当中,科恩和法林顿直接查阅了犯罪学和刑事司法学期刊在特定年份内学术著作的参考文献列表,然后统计了所有被引作者的被引量。最终的影响力排名是基于作者的被引用总量。

(二)主流犯罪学和刑事司法学期刊的声望

学者的论文所发表的期刊的质量是评估他们对某一特定领域贡献多少的一个共同指标(26)(29)Glenn, N. & Villemez. W. (1970). The productivity of sociologists at 45 American universities. The American Sociologist, 51, 244-252;Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (1998). Assessing the quality of American doctoral program faculty in criminology and criminal justice, 1991-1995. Journal of Criminal Justice Education, 9, 187-210.,并且对教员的就业、业绩和晋升产生重大影响(27)Judge, T. A., Kammeyer-Mueller, J. & Bretz, R. D. (2004). A Longitudinal Model of Sponsorship and Career Success: A Study of Industrial-Organizational Psychologists. Personnel Psychology, 57, 271-303;MacKenzie, D. L. & Piquero, A. (2001). Winning Tenure in Criminology and Criminal Justice. American Society of Criminology, Columbus, OH: Monograph published by the Division on Corrections and Sentencing.。因此,系统地评估期刊的声望,可以为作者决定在哪里投稿提供一份有价值的指南,也可以作为他们学术影响力的一个指标(28)Regoli, R., Poole, E. D., & Miracle, A. W. (1982). Assessing the prestige of journals in criminal justice: a research note. Journal of Criminal Justice, 10, 57-67.。评价期刊质量和声望的常用方法有两种。第一种是基于“目标”期刊文章引文索引的客观方法。由科学信息研究所(Institute for Scientific Information)(29)现在被称为汤姆森路透知识网(Thomson Reuters Web of Knowledge)。创建的数据库期刊引证报告(DatabasesJournalCitationReports)和Scopus的 《SCImago期刊排名》(SCImagoJournal&CountryRank)是评估期刊影响力的两个常用数据库。数据库期刊引证报告采用引文总量、5年影响因子、源条目数、影响因子、即时性指数、被引半衰期等指标对期刊质量进行量化(30)Magri, M., & Solari, A. (1996). The SCI journal citation reports: a potential tool for studying journals?. Scientometrics, 35(1), 93-117.。到目前为止,数据库期刊引证报告共有52种期刊属于犯罪学与刑罚学科目(31)ISI website, 2014.。

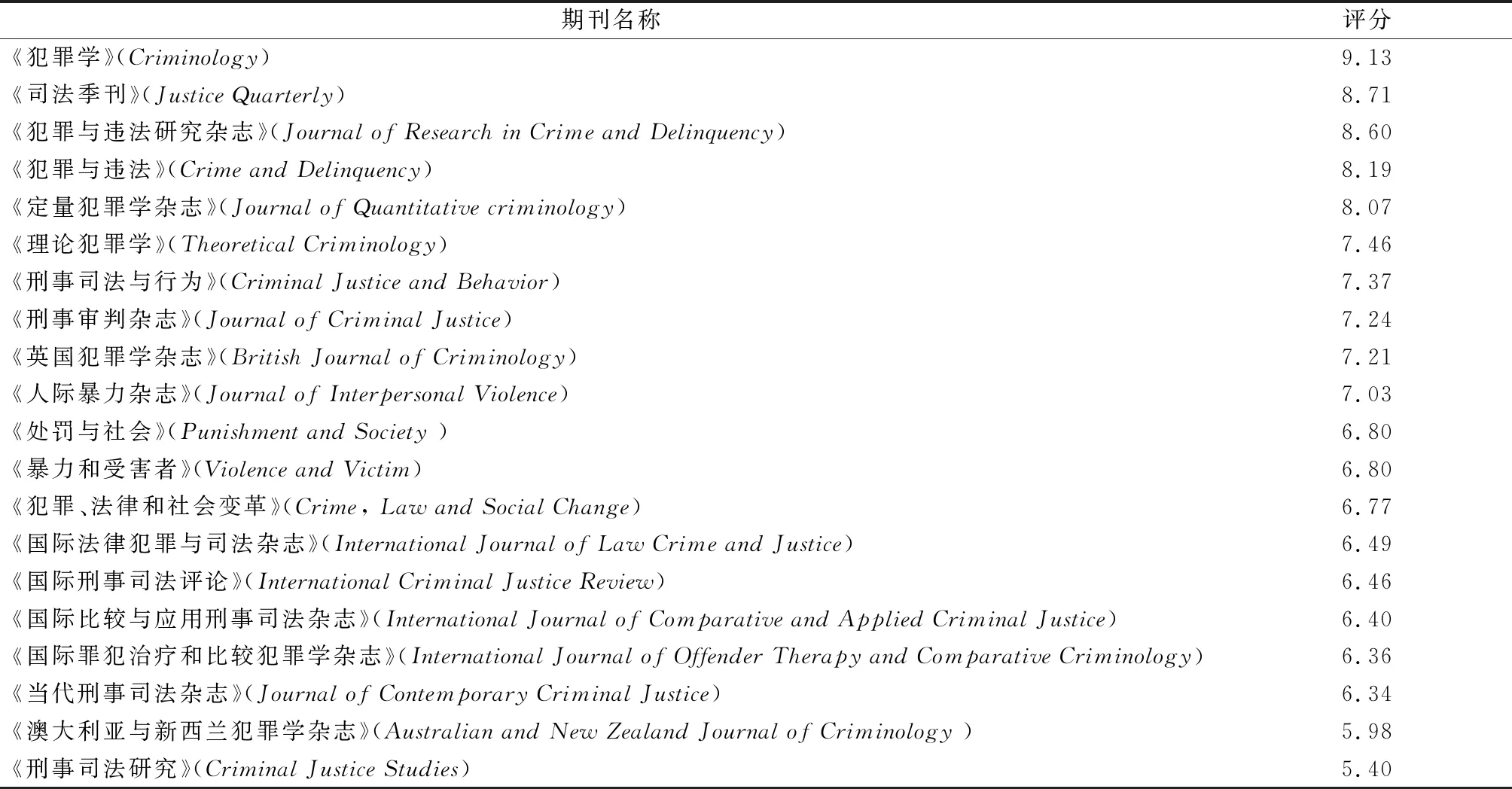

第二种方法则更加主观,已经被应用于各种犯罪学和刑事司法学期刊声望研究。简单地说,这是一种同行评议的方法,邀请该领域内学识渊博的人员按照预先确定的标准对期刊进行排名。这些人员包括教授刑事司法研究生课程的院系主席或主任(32)Brown, M., & Daly, K. (2008). Australia and New Zealand Society of Criminology report on criminology bibliometrics development. Retrieved from Australian and New Zealand Society of Criminology: http://www.anzsoc.org/docs/bibliometrics_report.pdf.、犯罪学和刑事司法学院系的教员或者像美国犯罪学协会(American Society of Criminology)和刑事司法科学学会(Academy of Criminal Justice Science)一类的犯罪学学会的会员。本研究将使用索伦森(Sorensen)等人对犯罪学和刑事司法学期刊的评级(33)索伦森等人在2003/2004年刑事司法科学学会和美国犯罪学协会(单独或双重)的会员库中对2176名会员进行了调查,评估了69种经过同行评议的犯罪学和刑事司法学期刊。所使用的测量方法是:“按1(差)到10(优)”来评定下列期刊的等级。在随机抽取50%的样本并进行其他筛选后,共有555份合格问卷。这69篇期刊的最终得分在4.48到9.13之间,平均为6.55分。作为衡量作者学术影响力的重要指标(34)Sorensen, J., Snell, C., & Rodriguez, J. (2006). An assessment of criminal justice and criminology journal prestige. Journal of Criminal Justice Education, 17 (2), 297-322.。

对于中国的期刊声望研究,于阳列示了九种主流的犯罪学和刑事司法学期刊:《犯罪研究》《预防青少年犯罪研究》《青少年犯罪问题》《中国人民公安大学学报(社会科学版)》《中国监狱学刊》《犯罪和改造研究》《中国刑事法杂志》《刑事法评论》和《刑法论丛》(35)最后三本期刊是刑事法律导向为主的。所有这些期刊都是按创办年份排序的。有趣的是,后两者甚至拥有相同的官方英文名称。除了时间信息,只是简要介绍了出版商和期刊的关注重点。。在期刊声望方面,通常会提到中国社会科学引文索引(CSSCI),但只有《中国刑事法杂志》《刑事法评论》和《刑法论丛》被该索引所收录(36)Yu, Y. (2012). A review of existing criminological journals and articles in China. Juvenile Delinquency Prevention Research, 6, 43-49.。因此,比较这些中文期刊的声望是相当困难的,更不可能将它们纳入到本研究中进行分析。

三、本研究的数据分析

将“学术影响力”“犯罪学/刑事司法”与“中国的/中国/中华人民共和国”(37)目前的分析只针对中国内地,如果将中国的台湾地区、中国的香港地区和澳门地区也考虑在内,情况会更好。等术语相结合并在谷歌搜索和谷歌学术搜索中进行搜索,遗憾的是,没有检索到相关的信息,但这并不令人意外。这对本研究来说既是一个机遇,也是一个挑战,前提是如何将“中国犯罪学和刑事司法学的学术影响力”这一概念落到实处。法林顿等人通过发文量和引文分析,研究了整个犯罪学和刑事司法学领域中,那些在选定期刊上发表以犯罪学和刑事司法学为主题的论著的人。通过推导,如果发表过有关中国犯罪学和刑事司法学学术影响力文章的作者被找到,那么对这些人的分析就等同于对中国犯罪学和刑事司法学的学术影响力进行分析。具体来说,在有限的犯罪学和刑事司法学期刊上系统地搜索以中国为主题的文章,可以找到那些从事中国犯罪学研究的人,然后对这些学者及其机构进行发文量和引文分析,可以提供一个“中国犯罪学和刑事司法学学术影响力”的概念。这就是本研究的基本原理。

(一)本研究所包含的期刊

考虑到科恩和法林顿在他们的研究中采用的一般筛选标准(38)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2008). Scholarly influence in criminology and criminal justice journals in 1990-2000. Journal of Criminal Justice, 36, 11-21;Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2012a). Scholarly influence in criminology and criminal justice. New York: Nova Science Publishers.,以及本文对中国犯罪学的特别关注,筛选的标准如下:

1.只有经索伦森等人定量分析的期刊(39)Sorensen, J., Snell, C., & Rodriguez, J. (2006). An assessment of criminal justice and criminology journal prestige. Journal of Criminal Justice Education, 17 (2), 297-322.才应该被纳入。这是因为期刊声望也是本研究比较学术影响力的一个衡量标准;

2.期刊的创办年份应在2000年之前,因为在2000年至2013年间,每一份收录的期刊都应作为文章的检索来源。因此,索伦森名单中的期刊(40)Sorensen, J., Snell, C., & Rodriguez, J. (2006). An assessment of criminal justice and criminology journal prestige. Journal of Criminal Justice Education, 17 (2), 297-322.,如2001年由威利(Wiley)创始的《犯罪学与公共政策》(CriminologyandPublicPolicy)被筛除;

3.期刊必须在规定的时间内(2000-2013)发表过关于中国犯罪学和刑事司法学的文章。

4.不考虑那些主要涉及与犯罪学和刑事司法学重叠的异常行为或法律心理学等学科的期刊。否则,很可能找到大量专攻心理学、医学,甚至是自然科学的作者,他们并不是我们真正感兴趣的犯罪学专家。这将大大增加计算出版物和引文数量的工作量,但只能作为统计噪声。因此,《攻击与暴力行为》(AggressionandViolentBehavior)等期刊被筛除。

5.只与犯罪学与刑事司法学中的一个特定方面有关的期刊对目前的研究来说也是有问题的。如果将这些期刊纳入本研究,那么专注于某一主题的文章数量将会大大增加,这一领域的犯罪学家的发文量和引文数量将会提高,这可能会对最终的学术影响力评估产生偏差(41)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2012a). Scholarly influence in criminology and criminal justice. New York: Nova Science Publishers.。因此,《警察季刊》(PoliceQuarterly)和《药物问题杂志》(JournalofDrugIssues)等期刊被筛除。

索伦森这份名单存在一个缺陷:它没有将《英国犯罪学杂志》(BritishJournalofCriminology)、《澳大利亚与新西兰犯罪学杂志》(AustralianandNewZealandJournalofCriminology)和《国际法律犯罪与司法杂志》(InternationalJournalofLawCrimeandJustice)(42)前身为《国际法社会学杂志》(International Journal of the Sociology of Law)。这三本被其他期刊声望研究和学术影响力研究所纳入的犯罪学与刑事司法学领域的知名期刊包括进来。除第一本期刊外,剩下两本期刊还满足上述四种评选标准。因此,它们被纳入本研究当中。克莱克和巴恩斯(Barnes)提出了另一种方法来解决这个问题(43)Kleck, G., & Barnes, J. C. (2011) Article Productivity among the Faculty of Criminology and Criminal Justice Doctoral Programs, 2005-2009. Journal of Criminal Justice Education, 22 (1), 43-66.。他们发现,索伦森的研究(44)Sorensen, J., Snell, C., & Rodriguez, J. (2006). An assessment of criminal justice and criminology journal prestige. Journal of Criminal Justice Education, 17 (2), 297-322.和更早的期刊声望研究(45)Sorensen, J., Patterson, A. L. & Widmayer, A. (1992). Publication productivity of faculty members in criminology and criminal justice doctoral programs. Journal of Criminal Justice Education, 3 (1), 1-33.共涉及19种期刊。因此,克莱克和巴恩斯将之前研究(46)Sorensen, J., Patterson, A. L. & Widmayer, A. (1992). Publication productivity of faculty members in criminology and criminal justice doctoral programs. Journal of Criminal Justice Education, 3 (1), 1-33.中19种期刊的得分作为自变量,将较新的期刊得分作为因变量来进行估算的双变量回归。最后得到公式:新期刊得分=3.78+0.308×旧期刊得分(New=3.78+0.308OLD)。在旧研究中,《英国犯罪学杂志》《澳大利亚与新西兰犯罪学杂志》和《国际法律犯罪与司法杂志》的权重分别为11.15、7.17和8.79。采用这种方法,本研究选取了以下20种犯罪学和刑事司法学期刊(表1)。

表1 本研究选定的20种犯罪学和刑事司法学期刊

资料来源(47)Sorensen, J., Patterson, A. L. & Widmayer, A. (1992). Publication productivity of faculty members in criminology and criminal justice doctoral programs. Journal of Criminal Justice Education, 3 (1), 1-33;Sorensen, J., Snell, C., & Rodriguez, J. (2006). An assessment of criminal justice and criminology journal prestige. Journal of Criminal Justice Education, 17 (2), 297-322.

与科恩和法林顿研究中所选定的20本犯罪学和刑事司法学期刊(10本来自美国,10本来自其他国家)(48)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2012a). Scholarly influence in criminology and criminal justice. New York: Nova Science Publishers;Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2012b). Scholarly influence in criminology and criminal justice journals in 1990-2005. Criminal Justice Review, 3, 360-383.相比,我们可以发现这20种期刊中有14种与本研究所选定的期刊重合。本研究选取的期刊得分范围为5.40—9.13,与索伦森等人研究中69种期刊的得分分布一致(49)Sorensen, J., Snell, C., & Rodriguez, J. (2006). An assessment of criminal justice and criminology journal prestige. Journal of Criminal Justice Education, 17 (2), 297-322.。因此,我们可以得出结论:本研究所选定的20种期刊具有代表性,对于学术影响力研究是有效的。

(二)本研究所包含的文章

首先,我们以“中国”“大中华”“中国的”“中国内地”和“中华人民共和国”为关键词进行检索。之后,我们直接阅读每一篇检索到的文章来评估其“相关性”。然后我们选择了2000年到2013年间发表的文章。同时,我们排除了只涉及中国台湾地区、中国香港地区和中国澳门地区,以及在它们之间进行比较研究的文章(50)例如内珀(Knepper, 2012)对28个国家的6500名妇女进行了贩卖妇女的研究;中国虽然被包括在内,但只作为背景信息被提及了几次。。对许多领域进行全面比较的文章(其中偶尔会讨论中国)也被筛除。在这一轮筛选当中,我们对摘要进行了非常仔细的浏览,当文章标题没有显示出独特的信息时,我们甚至需要对方法论部分进行仔细浏览。“文章”包括原始研究、研究笔记、特刊等,不包括书评、社论和讣闻(51)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2012a). Scholarly influence in criminology and criminal justice. New York: Nova Science Publishers.。我们一共找到20种以犯罪学和刑事司法学命名的期刊中的191篇文献,然后将其作者所在机构、采用的研究方法、研究主题等信息逐一记录。由于191篇文章似乎不足以讲述中国的犯罪学故事,因此可能会招致一些批评。然而,赫本顿(Hebenton)和周(Jou)对在2000年至2010年间发表的研究中国内地犯罪学和刑事司法学的相关文章进行了大量(52)他们使用了四个全面的电子数据库,包括刑事司法文摘(Criminal Justice Abstracts)、PsycINFO、汤森路透知识网(Thomson Reuters Web of Knowledge, )、心理信息和国家刑事司法参考服务(National Criminal Justice Reference Service)。搜索的术语包括“法庭”、“犯罪”(‘crime’, ‘crim*’)、“毒品”(‘drug’, ‘drugs’)、“司法”(‘justice’, ‘just*’)、“未成年人”“罪犯”(‘crime’, ‘crim*’)、“警察”( ‘police’, ‘pol*’)、“监狱”(‘prison’, ‘pris*’)、“宣判”( ‘sentencing’)、“性”( ‘sexual’, ‘sex*’)。的搜索(53)Hebenton, B. & Jou, S. (2013). Taiwan's criminological “footprint” - a review and analysis of English-language publication trends for Taiwan and selected Asian comparators (2000-2010). International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 37 (2),159-173.。他们研究的覆盖面很广,可以尽可能多地筛选相关文章和期刊。最终他们找到了201篇文章。在本研究中,仅通过搜索20种期刊,就在2000年至2010年间发现了140篇文章。如果将201篇文章作为总量,140篇文章作为样本,那么在一定程度上,我们选择的20种期刊是有代表性的,这说明我们的搜索策略是有效的,尤其是在剔除了不适合本研究的期刊和文章的情况下。

(三)发文量分析

作者身份在求职过程当中被视为体现学者能力的重要性因素,在评定职称的过程当中也越来越重要(54)Seipel, M. O. (2003). Assessing publication for tenure. Journal of Social Work Education, 39 (1), 79-88.,因此,如何给191篇文章的作者评分是不可回避的问题,其中大约58%的文章是多作者的,本研究对作者的评分采用由克莱克等人建立的以下评分系统(55)Kleck, G., & Barnes, J. C. (2011) Article Productivity among the Faculty of Criminology and Criminal Justice Doctoral Programs, 2005-2009. Journal of Criminal Justice Education, 22 (1), 43-66;Kleck, G., Wang, S., & Tark, J. (2007). Article Productivity Among the Faculty of Criminology and Criminal Justice Doctoral Programs, 2000-2005. Journal of Criminal Justice Education, 18(3), 385-405.:

独立作者=1.00;

两人作者中的第一作者=0.60,两人作者中的第二作者=0.40;

三人作者中的第一作者=0.40,三人作者中的第二作者=0.35,三人作者中的第三作者=0.25;

四人或更多作者中的第一作者=0.40, 四人或更多作者中的第二及以后作者=(0.60/(k-1)),k=作者总数。

(四)引文量计算

我们按照191篇文章中所有参考文献的字母顺序排列,然后像科恩和法灵顿在他们的研究中所做的那样计算引文数量(56)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2008). Scholarly influence in criminology and criminal justice journals in 1990-2000. Journal of Criminal Justice, 36, 11-21;Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2012b). Scholarly influence in criminology and criminal justice journals in 1990-2005. Criminal Justice Review, 3, 360-383.。在参考文献列表中,包括研究论文、书籍、未发表材料和会议报告(不含书评)在内的所有被引著作的作者均被统计,但中国公安部等机构作者被剔除。也有一些中文新闻报道和网络信息被引用,因为通常只有作者的全名,所以即使我们找到了原始文件,也很难准确区分作者的身份。因此,新闻报道也被剔除。对于同一论文中的多个作者,我们将不考虑作者的顺序而平等对待他们。在统计共同作者论文的引文数量时,需要注意,自我引用的情况被筛除(57)例如,刘建宏在《英国犯罪学杂志》上发表的唯一一篇文章引用了他与史蒂文·梅斯纳合著的一篇文章。在这种情况下,梅斯纳会因为被引用而获得分数,而刘不会。。被引文献的名称也被记录下来(58)在某些情况下,一篇文章引用了《中国年鉴》等不同年份的资料。在这种情况下,只加一分。。

由于许多参考文献只提供了姓氏和名字或/和中间名的首字母,因此我们对作者的全名进行核对时非常艰苦和费时。但这有效地减少了笔误,并确认了被引作者的身份。有时,我们为了将被引论著与相关作者进行匹配,还需要查看作者的简历和个人网站来了解作者的发表经历。此外,大量的中国资料被引用,使得本研究的研究过程比科恩和法林顿的研究更加复杂。首先,名字的拼写在现代汉语拼音和传统汉语拼音中是相当不同的。例如,在黄的文章中所引用的Chu, Tung Tsu(59)Wong, K. (2000). Black's theory on the behavior of law revisited IV: the behavior of Qing law. International Journal of the Sociology of Law, 28, 327-374.,在陈的文章中变成了Chu, Tongzu(60)Chen, X. (2002). Social control in china: applications of the labeling theory and the reintegrative shaming theory. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 46 (1), 45-63.,这需要经过严格的审查才能确定。中文的被引文献所造成的另一个问题是,在某些情况下,作者在引用时直接将标题(包括期刊标题)翻译成英文,而不是通过拼音或英文原标题(如果有的话)的方式进行引用。由于不同的理解、翻译技巧和引用作者的偏好,同一篇中文论文偶尔会以不同的名字出现在两篇文章中(61)甚至《中国年鉴》(Chinese Yearbook,China Yearbook, Yearbook of China)有时也被称为《中国统计年鉴》(China Statistical Yearbook.)。。要找到这些被引用论著的原文是一项非常困难的工作,因为直接通过翻译标题(或反向翻译)进行搜索很难准确地找到它们。为了克服这一问题,我们采用了模糊综合搜索。例如刘(Liu)的文章中所引用的参考文献是“Zhou, L., Liu, W., & Wang, Z. (2004). New Contemporary Positive Criminology —Study of Criminal Behavior. Beijing: People’s Court Press.”(62)Liu, J. (2008). Data sources in Chinese crime and criminal justice research.Crime, law and social change,50(3), 131-147.,我们将中文的“当代(contemporary)”“实证(positive)”“犯罪学(criminology)”和“犯罪行为(criminal behavior)”几个关键词结合出版商名称和出版年份,以及将作者的姓氏“周(Zhou)”“刘(Liu)”“王(Wang)”(63)这些姓氏并非准确无误,因为许多中国的不同姓氏有着相同的拼音。作为补充信息,输入谷歌当中去检索原始文章。这被证明是确定被引用的出版物和作者的一个有效的策略。我们总共记录了191篇文章中的9515条引文,平均每篇文章被引用49.8次,自引率为6.19%。

我们对被191篇文章中所引用的同一作者和论文进行了确认,并对其被引用的频率进行了统计,然后确定了被引量最高的学者和论文,并对其进行排名。正如科恩和法林顿所解释的那样,尽管经过仔细的检查,由于对所选文章的不同理解、参考文献的遗漏、区分作者的困难以及记录错误,所以这种方法不能保证其他研究人员也得出完全一致的结果。但可以肯定的是,未来的重复研究将支持这些主要结论,只是会有一些微小的变化(64)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2008). Scholarly influence in criminology and criminal justice journals in 1990-2000. Journal of Criminal Justice, 36, 11-21.。

四、发现

(一)中国犯罪学和刑事司法学的学术影响力

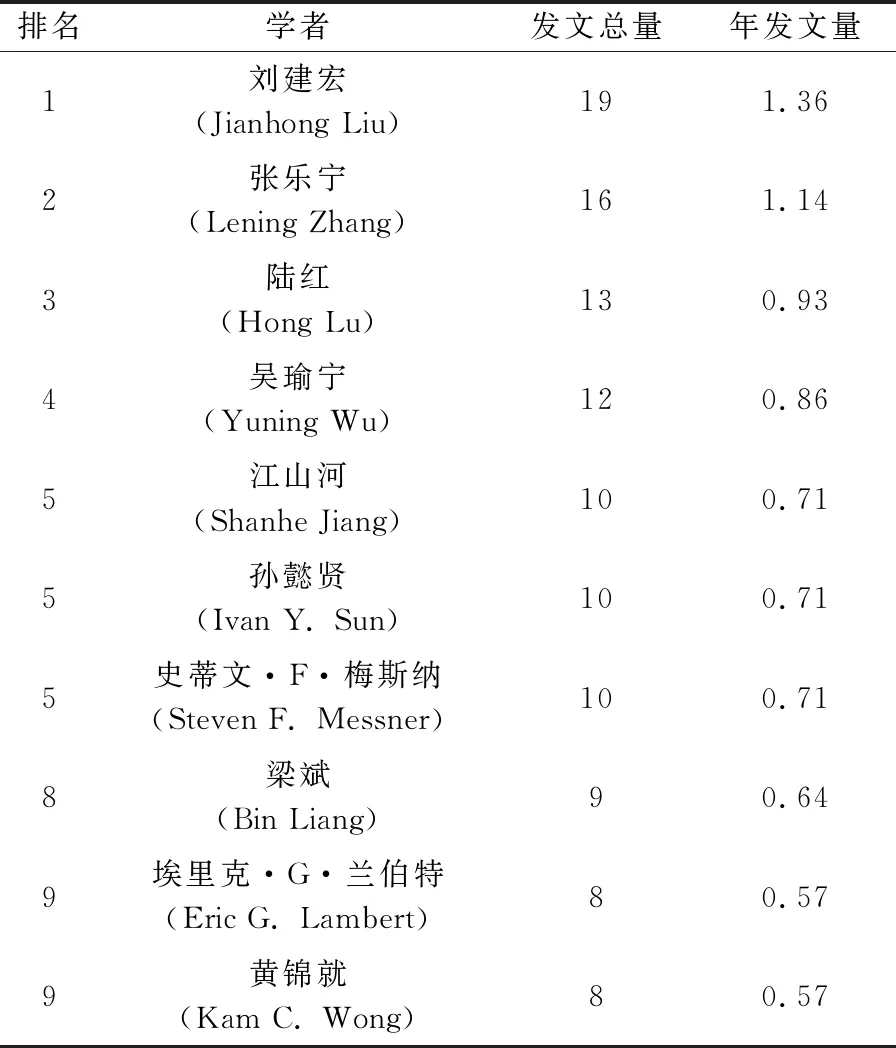

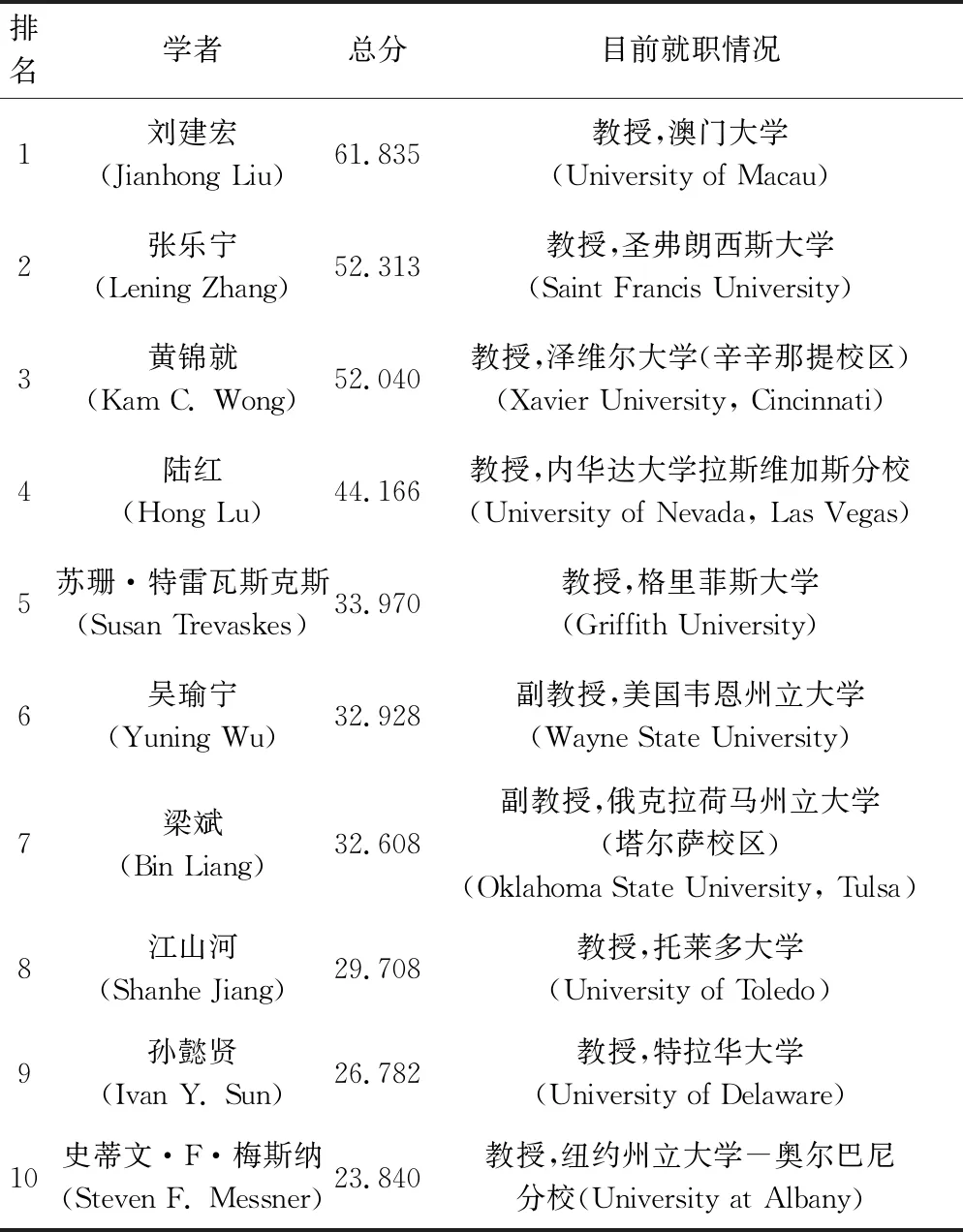

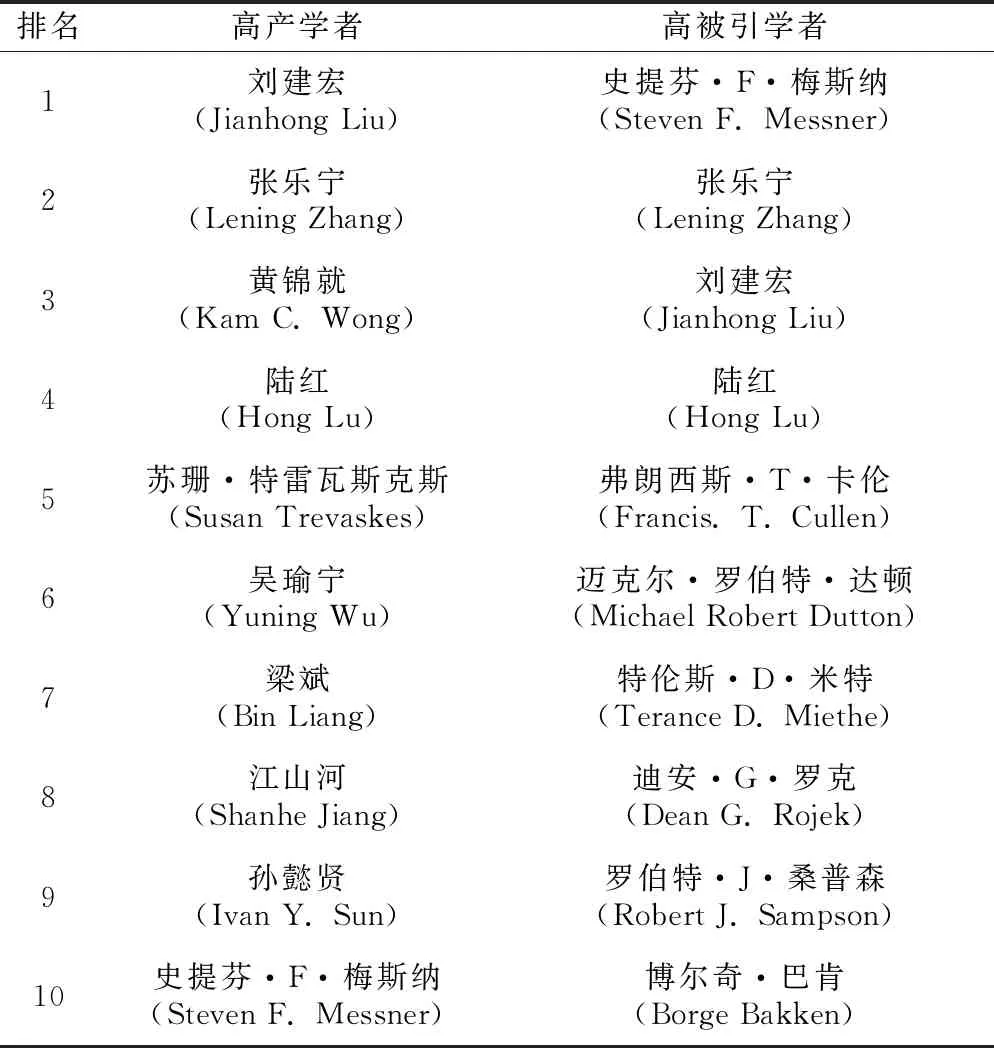

1.发文量。无论作者排名如何,表2显示了发文量排名前10位的学者。在191篇文章中,刘建宏以单独或共同作者的身份发表了19篇论文,张乐宁以16篇紧随其后。在中国犯罪学领域最有成就的10名犯罪学家中,除史蒂文·F·梅斯纳(Steven F. Messner)和埃里克·G·兰伯特(Eric G. Lambert)外,剩下8人都是华裔。

表2 发文量排名

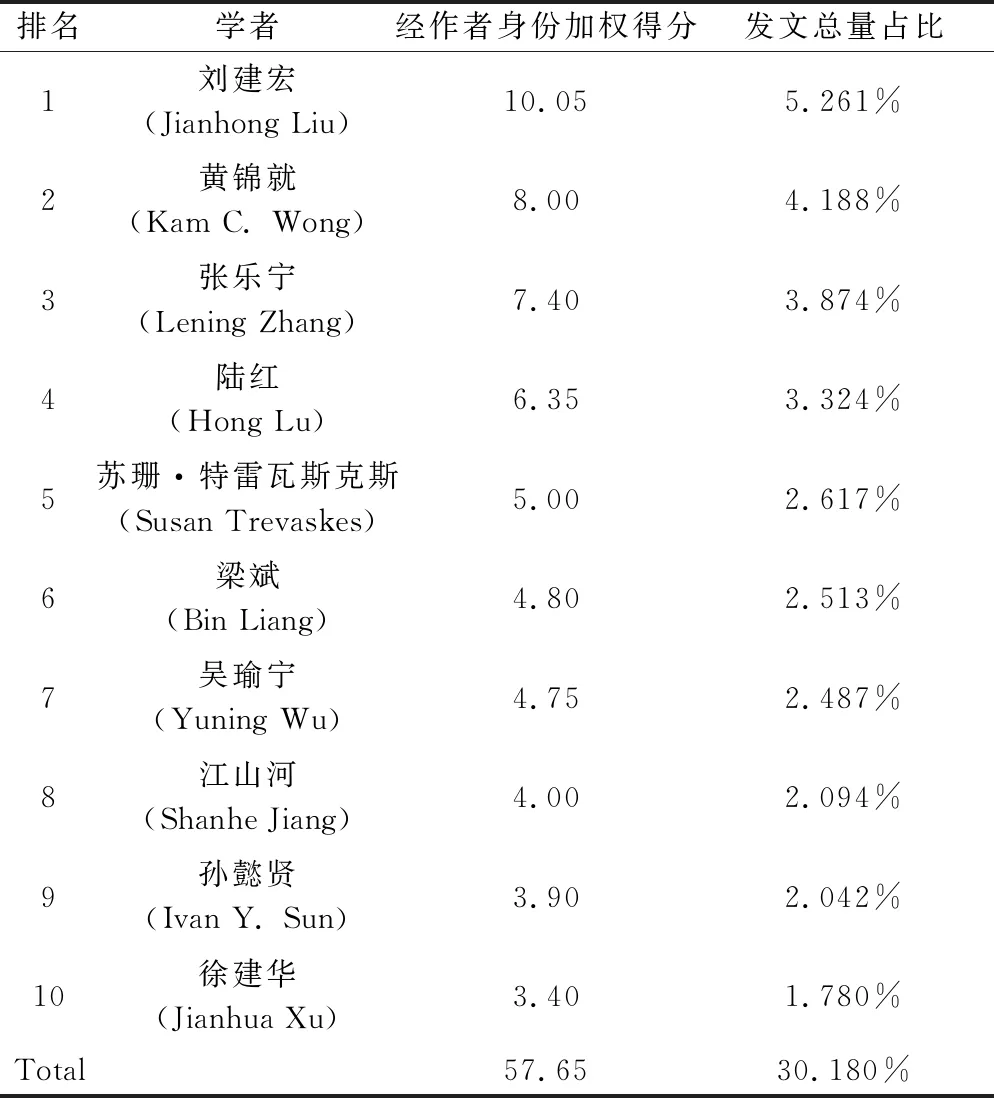

表3的排名考虑了作者身份,这个排名基于克莱克等人的研究所得出的作者身份权值。刘建宏仍排名第一,与此同时张乐宁跌至第三。表3中排名前10位的学者中有8位也进入了表2的排名中。苏珊·特雷瓦斯克斯(Susan Trevaskes)和徐建华经过作者身份加权后,排名也跃居前列。这可能是因为他们一直都是独立的作者和研究人员,这使得他们的每篇文章都能获得更多的分数。在本研究中,我们发现共有228位作者对应着191篇文章,即人均0.84篇。在中国犯罪学的领域中,排名前十的犯罪学家仅占作者总数的4.4%,但他们的发文量却占总发文量的30.2%(表3)。

表3 经过作者身份加权的发文量排名

表4是基于总分的个人发文量排名,考虑因素为作者身份和期刊声望(65)例如,张乐宁、斯蒂文·F·梅斯纳、刘建宏等人在《犯罪学》上发表的一篇文章在索伦森等人(2006)的研究中被评为9.13分。本文第一作者张乐宁得分0.4×9.13=3.65分,第二作者史蒂文·F·梅斯纳得分0.35×9.13=3.20分,刘建宏得分0.25×9.13=2.28分。。这一权重体系综合考虑了期刊的质量和作者对文章的贡献,以全面反映学术影响力。在这一排名中,刘建宏仍然是中国犯罪学发文量排名的领军人物,张乐宁紧随其后。通过对目前排名前十的“明星”的简历进行对比,我们发现只有史蒂文·F·梅斯纳和苏珊·特雷瓦斯克斯(Susan Trevaskes)不是华裔,而只有刘建宏是来自澳门大学。其他8人来自于美国的大学,一人来自澳大利亚的大学。他们当中有8人是正教授,2人是副教授。他们中的一些人是犯罪学和刑事司法学系的负责人,如张乐宁和黄锦就。

表4 基于总分的个人发文量排名

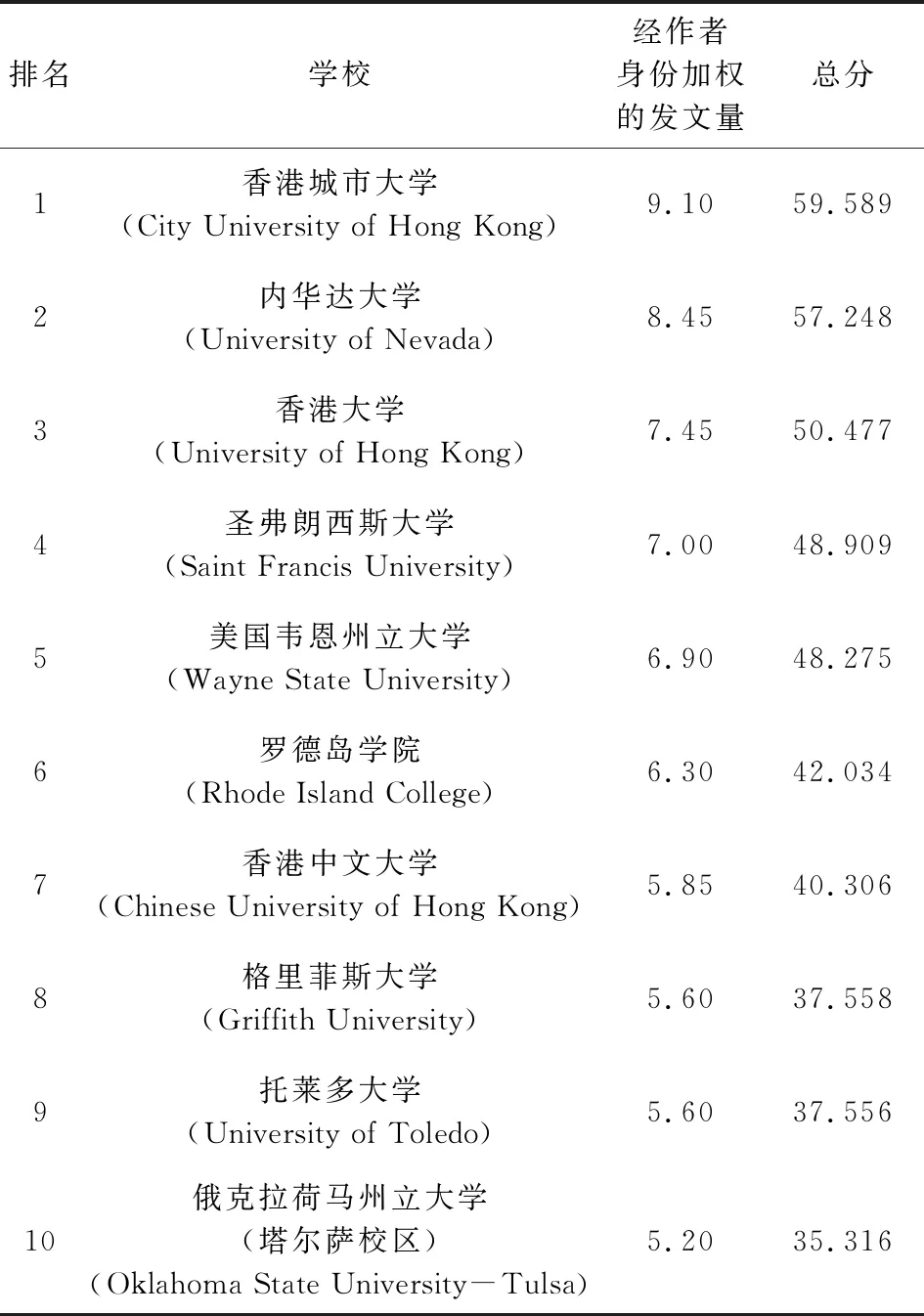

作者发表文章时所就职的机构也都有记录,表5显示本研究当中有3所香港的大学在机构发文量排名中位列前十:香港城市大学、香港大学和香港中文大学,他们分别位列第一、第三和第七名。然而,“明星”个人(发文量排名前十位的学者)却无一来自这三所大学。这显示了香港在中国犯罪学领域的传统和实力。与此同时,内华达大学、韦恩州立大学、格里菲斯大学、托莱多大学和俄克拉荷马州立大学进入中国犯罪学研究“工厂”的前十名也就不足为奇了,因为它们拥有中国犯罪学研究“生产者”的前十名(见表4)。虽然刘建宏是发文量最高的作者,但澳门大学并未出现在机构发文量的排名中,这是因为在2007年加入澳门大学之前,他曾是罗德岛学院的一名教员。这使罗德岛学院在很大程度上分掉了澳门大学的分数,并进入了这份名单。同样,由于黄锦就的工作变动,泽维尔大学也没有出现在这份排名当中。

表5 中国犯罪学领域的机构发文量排名

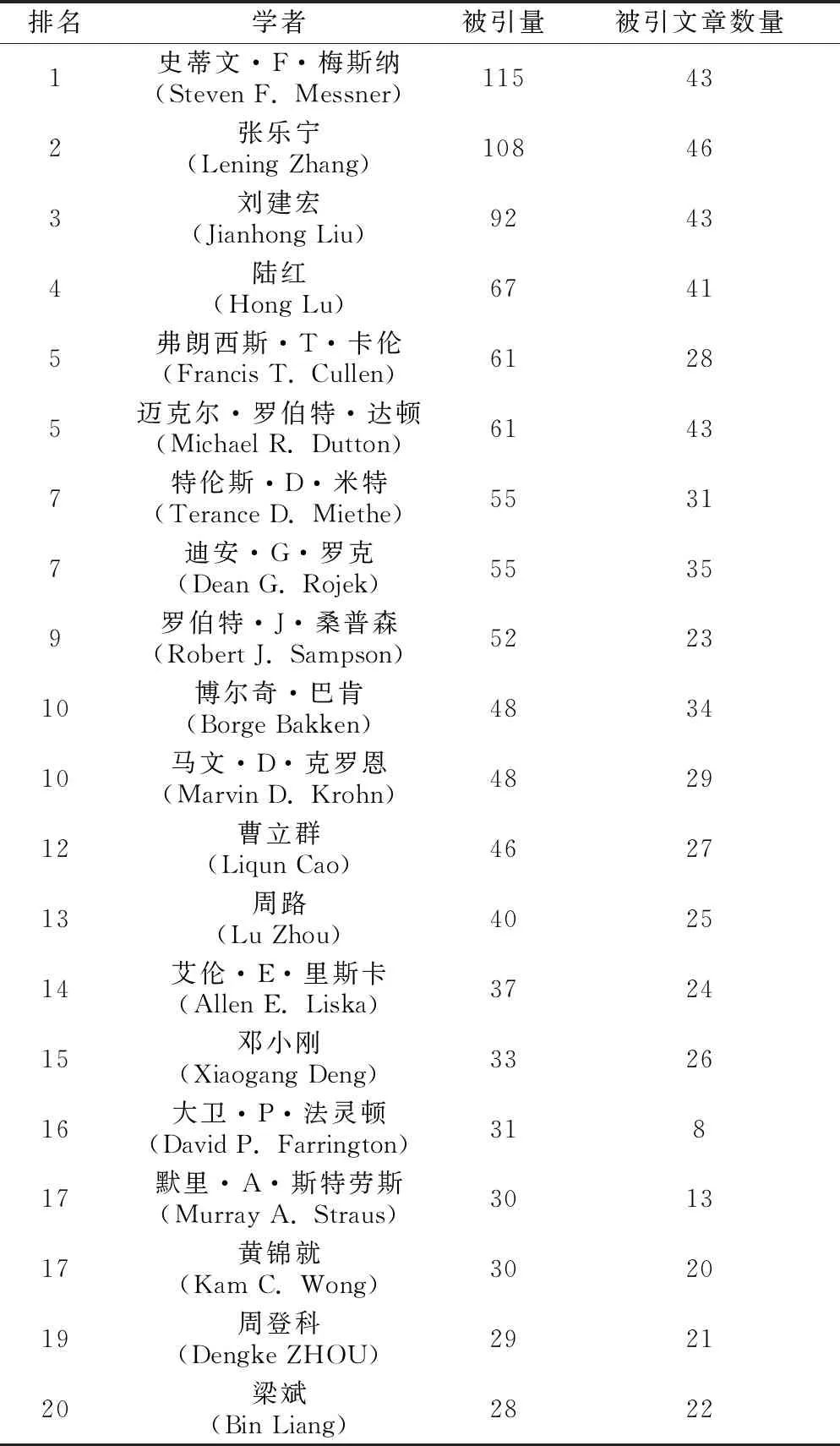

2.高被引学者。表6显示,史蒂文·F·梅斯纳是中国犯罪学领域中被引量最高的学者,其被191篇文章中的43篇引用了115次,其次是张乐宁(108次)和刘建宏(92次)。在被引量最高的20位学者中,中外学者出现的比例大致相同(9比11)。但在全球犯罪学的背景之下,只有弗朗西斯·T·卡伦(Francis T. Cullen)、罗伯特·J·桑普森(Robert J. Sampson)和大卫·P·法灵顿(David P. Farrington)同时也进入在2005年的20种犯罪学和刑事司法学期刊中被引量最高的20位学者之列(66)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (2012a). Scholarly influence in criminology and criminal justice. New York: Nova Science Publishers.。也就是说,在中国的犯罪学研究中,大多数有影响力的学者并不是在一般的犯罪学和刑事司法学学界中被引量最高的。在研究兴趣方面,张乐宁、陆红、迈克尔·罗伯特·达顿(Michael Robert Dutton)和博尔奇·巴肯(Borge Bakken)等学者在他们的简历或个人资料网页上声称对“中国”领域的研究是他们的专长。刘建宏、曹立群、陆红和梁斌则专注于从比较的角度研究犯罪学。在被引量最高的20位学者中,罗伯特·J·桑普森和大卫·P·法灵顿是斯德哥尔摩奖(Stockholm Prize)的获得者。罗伯特·J·桑普森、 史蒂文·F·梅斯纳、大卫·P·法灵顿和弗朗西斯·T·卡伦是美国犯罪学协会的前任主席。刘建宏是亚洲犯罪学学会创始人和弗雷达·阿德勒杰出学者奖(Freda Adler Distinguished Scholar Award)获得者。本研究中找到的学者的地位和成就可以反映他们的学术影响力,并证明本研究的有效性。有一个人应该被特别提到,那就是中华人民共和国的开国元勋毛泽东。在这191篇文章中,毛主席的著作被引用了23次,在本次研究的被引量排名位列第三十六。

表6 中国犯罪学领域被引量排名前二十的学者

戈登(Gordon)和维卡里(Vicari)认为,发文量最高的学者实际上也是被引量最高、影响力最大的学者(67)Gordon, R. A., & Vicari, P. J. (1992). Eminence in social psychology: A comparison of textbook citation, Social Sciences Citation Index, and research productivity ratings. Personality and Social Psychology Bulletin, 18, 26-38.。而从表7中国犯罪学领域发文量和被引量排名中前10名的比较中,我们可以看到,在被引量的排名中,只有四位高产的“明星”依然在列。发文量排名榜首的刘建宏在被引量排名中稍降至第三位。张乐宁和陆红在这两项排名中都保持在同一位置。史提芬·F·梅斯纳成为中国犯罪学领域被引量最高的学者。迪安·G·罗克(Dean G. Rojek)和博尔奇·巴肯(Borge Bakken)之所以影响了被引量排名而没有影响发文量排名,可能是因为他们经常被引用的作品是书或书中的章节,而这并未被纳入本研究的发文量分析中(见表8)。

表7 中国犯罪学领域发文量和被引量排名前十的学者

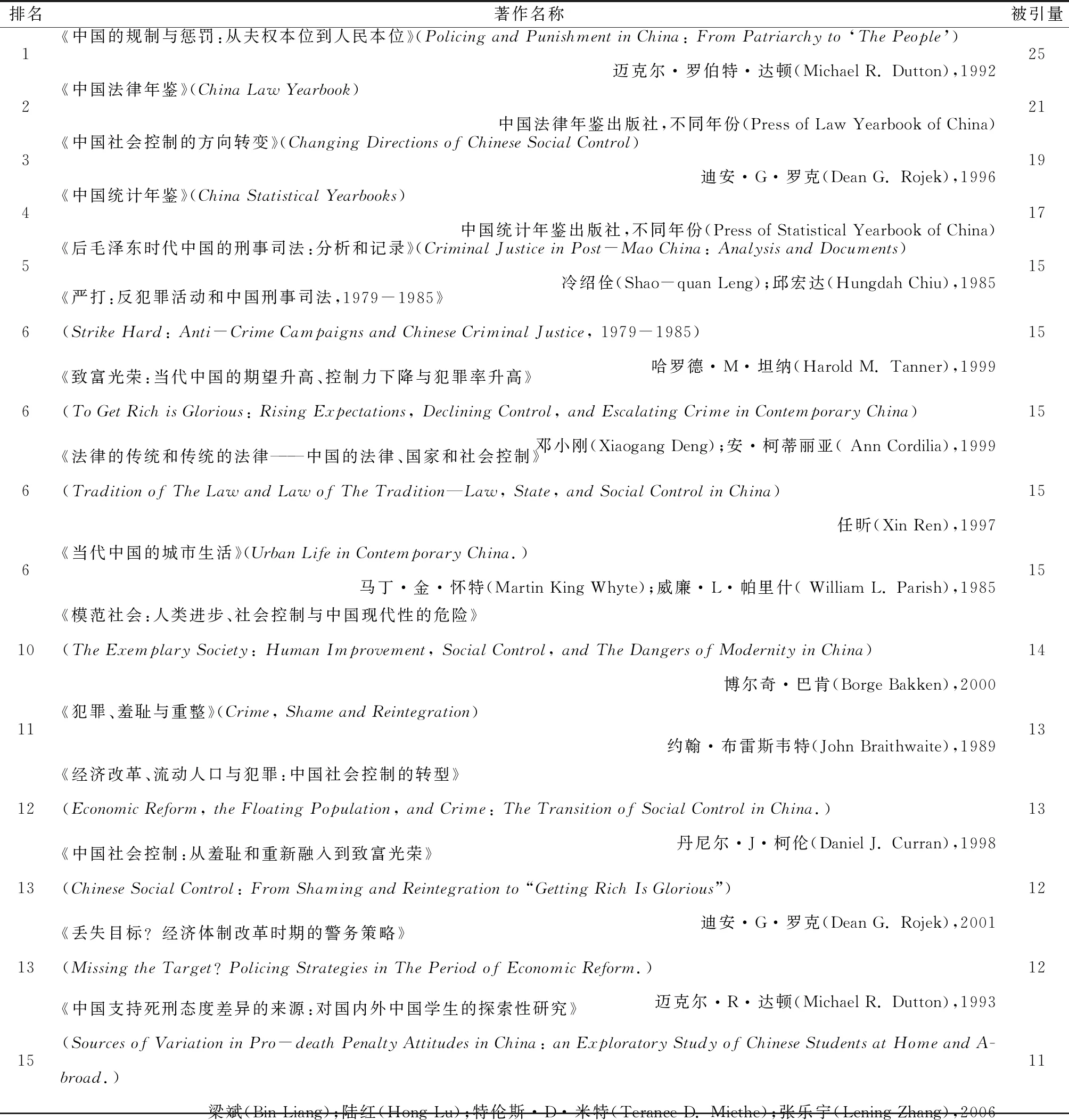

3.高被引作品。本研究还对被引文献进行了认定(表8),被191篇文献所引用次数最多的著作是《中国的规制与惩罚:从夫权本位到人民本位》(68)Dutton, M. R. (1992).Policing and punishment in China: from patriarchy to "the people". Cambridge: Cambridge University Press.,它共被25篇文章所引用(占总数的13.1%)。《中国法律年鉴》和《中国统计年鉴》是中国犯罪与刑事司法研究中最重要的出版数据来源(69)Liu, J. (2008). Data sources in Chinese crime and criminal justice research.Crime, law and social change,50(3), 131-147.。因此,它们在本研究中被引量分别排在第二位和第四位也就不足为奇了。被引量排名前二十的学者迈克尔·罗伯特·达顿(Michael R. Dutton)、迪安·G·罗克(Dean G. Rojek)、博尔奇·巴肯(Borge Bakken)等人的著作也跻身最具影响力的出版物之列。13部学术著作中有10部(不包括两本年鉴)是在2000年以前出版的。另一个明显的模式是,大多数被引用量高的著作都聚焦于中国,尤其是中国的社会控制。只有《犯罪、羞耻与重整》(Crime, Shame and Reintegration)(70)Braithwaite, J. (1989).Crime, shame and reintegration. Cambridge University Press.一书不是一部以区域为导向的作品,而是因为其是犯罪学的理论杰作。布雷斯韦特(Braithwaite)认为孔子是最重要的恢复性司法哲学家(71)Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice & Responsive Regulation. New York: Oxford University Press;Braithwaite, J. (2015). Rethinking criminology through radical diversity in Asian reconciliation.Asian Journal of Criminology,10(3), 183-191.,并且重整性羞耻的方式在东方的社群主义文化中发展得很好(72)Braithwaite, J. (1989).Crime, shame and reintegration. Cambridge University Press.,所以这部著作的出现是在情理之中。在被引量最高的15本著作中,只有马丁·金·怀特(Martin King Whyte)和威廉·L·帕里什(William L. Parish)所著的《当代中国的城市生活》(Urban Life in Contemporary China)是从社会学而非犯罪学的角度来进行研究的。在被引量最高的著作中,达顿(Dutton)引导读者探索构建一个背景,在这个背景下读者可以理解和审视中国政权的社会惩罚和监管制度(73)Dutton, M. R. (1992).Policing and punishment in China: from patriarchy to "the people". Cambridge: Cambridge University Press.。通过运用福柯的谱系学方法(Foucault’s genealogical method),达顿(Dutton)创造了一个中国传统社会监管和控制体系的历史观点。他提出,控制技术的设置和监狱外个人的改造可以被视为是对经济改革引发的危机的逐步回应的一部分(74)Dutton, M. R. (1992).Policing and punishment in China: from patriarchy to "the people". Cambridge: Cambridge University Press.。达顿(Dutton)的著作为对中国感兴趣的东西方学者开创了理解中国社会控制背景的理论和方法论智慧,成为一部具有较高学术影响力的经典著作。另一本被大量引用的著作由坦纳(Tanner)所著,研究的是中国的“严打”政策。鉴于当时西方社会控制的研究所需的原始资料不足,意识形态承诺过多,坦纳(Tanner)的著作既深刻地反映了现实问题,又对20世纪80年代中国刑事司法“严打”的争论进行了深入的研究和记录(75)Dutton, M. (2000). Strike Hard! Anti-Crime Campaigns and Chinese Criminal Justice, 1979-1985. By Harold M. Tanner. [Ithaca, NY: Cornell University East Asian Program, 1999. x+ 253 pp. $28.00. ISBN 1-885445-04-0.].The China Quarterly,162, 575-577.。这部著作中收集的许多资料都是很难获取和分类的,这也增强了它的价值,并为对中国犯罪学和刑事司法学感兴趣的研究人员树立了一面旗帜。

五、讨论与结论

(一)对于发现的讨论

从以上发现中,我们不难得出结论:在中国犯罪学中有三个群体是有影响力的。第一个群体包括那些对全世界犯罪学有广泛影响的人。他们要么是著名犯罪学协会的领导人,要么是杰出的犯罪学和刑事司法学领域奖项的获得者,他们的学术影响力已被先前的研究分析过。他们的智慧,如桑普森、法灵顿的人生历程研究(life course study),以及布雷斯韦特(Braithwaite)的重整羞耻理论(reintegrative shaming theory),极大地拓展了当代犯罪学的研究范围,也影响了中国犯罪学的发展。第二个群体是20世纪80年代至90年代对东方感兴趣的早期西方学者。他们的作品为西方学术界提供了中国犯罪学特别是中国社会控制的概貌,促进了他们的后继者对中国犯罪学研究的启示和见解。第三个群体是华裔学者,他们之前的教育经历和目前的学术生涯都在美国的大学(76)Hebenton, B. & Jou, S. (2010). Criminology in and of China: Discipline and Power. Journal of Contemporary Criminal Justice, 26(1), 7-19.。他们在本研究的引文和发文量分析中都表现杰出(77)发文量排名第一的刘建宏就属于这一群体,因为他在2007年从美国罗德岛学院转学到澳门大学。,这一群体似乎是最重要的。改革开放二十年后,邓小平说:“我支持把成千上万的学生送到国外学习,而不是仅仅几个。”在他的指导下,中国掀起了一股留学热潮(78)Wang, Z. (2014). The development of studying abroad in China. Occupational Education, 5, 234.。通过对影响中国犯罪学的学者,尤其是在发文量和被引量方面都有突出表现的学者的履历进行考察,我们可以发现,第三个群体中的大多数学者曾处于“留学浪潮”之中。罗斯(Ross)和戴(Dai)对16名在美国获得犯罪学和刑事司法博士学位并且在过去的二十年都留在美国的中国学者进行了调查,并且披露了相关资料(79)Ross, J. I. & Dai, M. (2012). The dissemination of criminological and criminal justice knowledge and practice: a profile of people's republic of china scholars who earn doctorates in the united states. Asian Journal of Criminology, 7 (3), 225-238.。例如,超过一半(56.2%)的人年龄在41岁或以上。大多数人留在美国是因为有更好的工作前景。13人曾发表过有关中国犯罪学和刑事司法学主题的论文,87.5%的学者在美国学术会议上发表过至少一篇或多篇关于中国的论文(数量从3篇到30篇不等)。我们无法确定罗斯和戴的研究目标是否是本研究中所找出的学者,但我们应该接受中国犯罪学是动态的这一事实。这是通过翻译及与外国学者和合作者进行交流,实现本土与全球互动的最终结果。在国外,特别是那些有影响力的学者的智慧和兴趣(80)Broadhurst, R., & Liu, J. (2004). Introduction: crime, law and criminology in china. Australian and New Zealand Journal of Criminology, 37, 1-12;Liang, B. & Lu, H. (2006). Conducting fieldwork in china: observations on collecting primary data regarding crime, law, and the criminal justice system. Journal of Contemporary Criminal Justice, 22, 157-172;Zhang, L., Messner, S. F., & Liu, J. (2007). Criminological Research in Contemporary China: Challenges and Lessons Learned from a Large-Scale Criminal Victimization Survey. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 51, 110-121.对国内犯罪学的性质产生了自反性影响(81)Hebenton, B. & Jou, S. (2010). Criminology in and of China: Discipline and Power. Journal of Contemporary Criminal Justice, 26(1), 7-19.,虽然目前尚不清楚,“本土”如何与“海外”进行互动。但更重要的是,在本研究中,我们很难发现“本土产品”(个人、机构和出版物)对中国的犯罪学和刑事司法学领域有显著的影响。此外,这些被认定的有影响力的学者究竟如何对中国犯罪学产生影响,还需要进行详细的研究。

(二)本研究的局限

本研究的第一个局限性是引文分析本身普遍存在的缺点(82)Cohn, E. G., & Farrington, D. P. (1995). The validity of citations as a measure of influence in criminology.The British Journal of Criminology, 143-145.。首先,某个学者的被引量在某种程度上取决于他/她创作了多少作品。因此,我们不能断言被引量高的学者一定拥有高质量的作品,这些作品经常被引用,并且能够影响他人,可能只是因为他/她拥有大量更容易被引用的作品。其次,引用也可以是负面的,我们不能仅仅通过引文的数量来区分一个作者引用他人的作品是因为赞成还是批评。第三,在某种程度上,引用是个人问题。可能一个人引用另一个人的作品是因为他们是熟人,而不是因为作品的质量。

本研究的另一个局限性是文章覆盖面窄。虽然本研究的期刊选择标准和文章检索策略是合理有效的,但所有的分析和结论都是基于20种主流犯罪学和刑事司法学期刊的191篇文章,必定还有一些其他的经过同行评议的文章被遗漏了。此外,书籍、教科书和会议论文等未被纳入发文量分析中,这将会降低我们的结论在发文量和被引量排名方面的有效性。

本研究的根本缺陷在于,虽然本研究旨在探索中国犯罪学的学术影响力,但目前还没有将中文文献加入样本中进行分析。虽然我们的引文分析中找到了一些中文出版物,但由于数量有限,并未发现任何规律。

表8 中国犯罪学领域被引量排名前十五的著作

(三)对未来研究的建议

扩大期刊和文章的覆盖面可以增强结论的有效性。我们也可以通过电子数据库来搜索文章。对于中国犯罪学的发展足迹可以追溯到2000年以前,从而揭示出更多的规律,如学术影响力在不同发展时期的纵向变化。

大量的中国出版物和本土的犯罪学家也应该被纳入考量当中,这将有助于更全面地描述中国的犯罪学。不仅可以了解中国的犯罪模式,也可以了解学者和机构在中国的学术影响力、学术成果和犯罪学生态等,使国际学者更容易了解中国。这将为整个犯罪学领域的知识增长带来更多中国的贡献。然而,如何规范中、英文出版物的声望测量的问题值得进一步探讨。

本研究只关注了中国内地,所以未来的研究也可以在中国内地、中国的台湾地区、中国的香港地区和澳门地区之间进行比较,探讨文化血缘与政治多元并存的大中华区犯罪学发展的异同。

最后,在本研究中,许多华裔犯罪学家的学术生涯立足于美国的大学。对于这些学者,特别是在发文量和引文方面最有影响力的学者,可以进行进一步的探索。例如,他们中的一些人习惯于合著文章,所以先进的文献计量分析可以揭示他们之间的学术网络。他们的学术生涯和出版物轨迹也可能表明中国犯罪学的发展以及其在整个犯罪学领域的市场,并且可以反映出西方犯罪学是如何影响中国犯罪学的传统研究的。