血战狼群

2020-02-24潘焕新

潘焕新

1978年的冬夜,内蒙古的草原上白雪茫茫。我挎着枪在岗楼一个人站岗,战友们都去连部开会了。蒙古草原的严冬之夜可真冷啊!我身穿皮衣皮靴,仍冻得发抖,便不时出去活动活动,踢踢腿、跺跺脚。

雪眏着灰蒙蒙的草原,四野寂静无声。刚出岗楼20多米,远处突然有个黑影奔走,眨眼间到了跟前,原来是只狼,两只眼睛绿荧荧的,阴森可怖。它和我对视了一会儿,绕着我跑了几圈,然后又蹲在我面前不远处。我心里十分紧张,入伍两年,这是我第一次和狼离得如此近,我心里思索着对策。

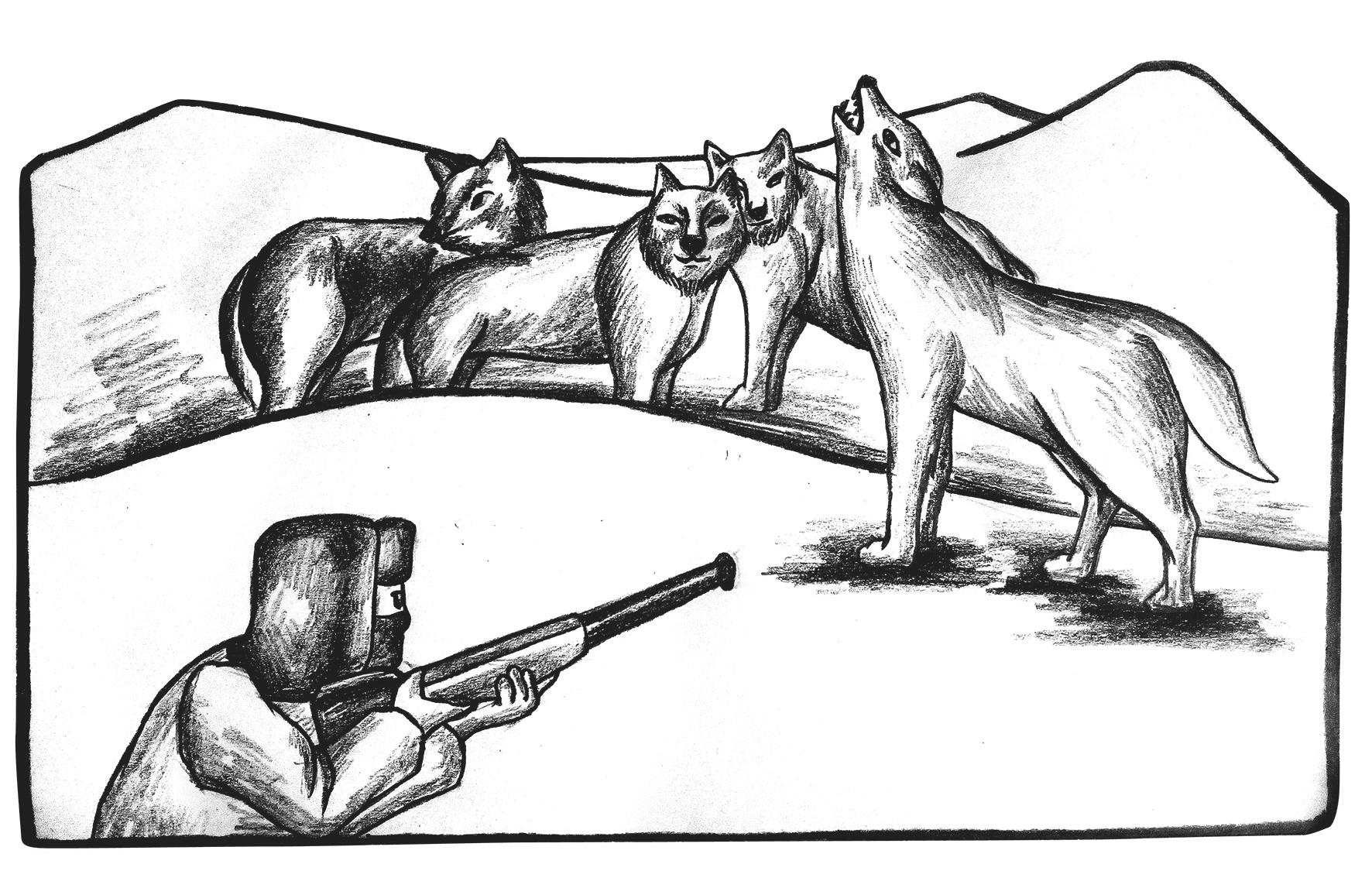

这只狼似乎很狡猾,仿佛知道孤军作战把握不大。僵持一阵后,它突然把嘴往草窝里一插,“嗷——嗷”地嗥叫起来,凄厉的声音在雪野中回荡。不大工夫,许多只狼飞奔过来,顿时我的眼前布满了贪婪的绿光。

我端枪的手颤抖不停,汗水涔涔而下,心想我得马上返回岗楼。我慢慢地向后移动,眼睛始终瞪着狼群,尽量不让狼看出我的慌乱。狼群也一点点向前移动,与我始终保持相当距离。此时我不能开枪,因为30发子弹打完,不会有机会让我再装第二梭子弹。15分钟后,我退回岗楼,迅速插上门闩,心里才吁了一口气。

狼群似乎为失去了一次绝好的进攻机会而非常恼火,穷凶极恶地跑上来抓挠木门。它们四面乱抓乱咬,岗楼吱嘎作响,摇摇晃晃,我的心里紧张极了。岗楼是用三厘米的木板制成的,用木桩固定在地上,如果这样让狼咬下去,非垮掉不可。慌乱之中,我想起狼最怕火光,可我没带手电和火柴,怎么办呢?眼看着木楼已摇摇欲坠,我急中生智,掏出两颗子弹来,把弹头插在木板缝中,摇晃几下,拔出弹头,随后摘下皮帽,把子弹的火药倒进皮帽里,用张纸堵住另一颗子弹的火药,推入枪膛,对准帽子里的火药开了一枪,帽子被打着了火。

我把火帽子挑出岗楼,晃动着,绕着圈对狼群连吼带叫,狼群纷纷向后退去,但没有走,只是站在那远远地看着火光。眼看火越来越小,快烧到手指了,我赶紧脱掉大衣,通过瞭望孔伸出去,把帽子扔在上面。大衣很快烧着了,风助火势,火趁风威霎时间大火熊熊,群狼惊恐地向后退去。

一会儿火熄了,群狼又扑了上来,刚刚休息了一段时间的狼们似乎劲头更大了,楼角很快被咬出一个洞。我用刺刀向外猛刺,只听一声惨嗥,一只狼被刺中。稍停片刻,群狼又咬起来,洞口越来越大,一只狼钻进头来,爪子把我的棉裤抓开了花。我对准狼头开了一枪,死狼趴在洞口,我抓住它的前爪,使劲往里拖,狼尸紧紧地堵住了洞口。没多久,其他几个楼角也被咬出洞来了,我这儿刺一刀,那儿刺一枪,累得粗气直喘,汗流浃背。

终于,我的腿被伸进来的恶狼咬了一口,连棉裤带肉被撕下一大块。我一低枪口,把一排子弹射进狼身,一只死狼瘫在我脚下。我疼得钻心,血水流进大头靴,黏糊糊的。但我忍痛踩住死狼,又將它堵住了这个洞口。

群狼疯狂了,吃起同类的肉来,将两只堵洞的死狼撕得鲜血淋漓,死狼很快被拖了出去,洞口大开,我从洞口向外开了几枪,有几只狼被击中。枪声刚停,陡然一只尖利的狼爪从背后透过棉袄,嵌进了我的胳膊,原来背后又有一角被狼咬出洞口。我的手被划开了几条血口子,枪也脱手了。由于枪带挂在脖子上,头猛地撞在墙板上,我急忙把枪拉进来。真险啊,差点被狼缴了械!

这时,群狼的进攻更加疯狂了,洞口也越来越大,门也被扑挠得像要倒下去似的,我急忙用身体顶住门,与恶狼作最后的拼搏。

突然,狼群安静下来。随后听到了摩托车隐隐的马达声,远远通向营房的道路上,有隐约的灯光。群狼开始骚动,我把最后一匣子弹装上,顶上火,悄悄拔掉门上的门栓。马达声越来越近,我猛地一脚把门踹开,对着骚动的狼群一阵猛射……

雪亮的车灯扫向狼群,群狼纷纷向黑暗中逃窜,迎着救援的战友,我晕眩着倒了下去……

这是我在内蒙古草原服役第二个冬天经历的一场惊险,事后才体会到是多么地叫人胆战心惊。但是,我仍然感谢那次历险,因为它让我明白,只有勇敢地面对危险,才有可能化险为夷!