水泥搅拌桩处理软土路基变形影响因素分析

2020-02-24王勇

王 勇

(河南永明市政园林建设有限公司,河南 新乡 453099)

随着我国公路事业高速发展,人民的出行也越来越便利。高速公路在建设过程中由于地形环境的影响,经常会遇到需将道路修建在软土地基上的情况[1]。水泥搅拌桩因具有施工简便、成本低和加固效果好等优点,已成为软土地基处理中被广泛应用的方法之一。因此针对水泥搅拌桩处理软土路基的影响因素展开分析对维护道路稳定性具有重要意义[2]。

近年来,国内外关于软土路基处理方法的影响因素出现了大量研究。如Hou等[3]研究了水泥搅拌桩在处理软弱地基效果时的评价方法;Werasak等[4]探讨了不同类型的刚性芯材承受循环侧向荷载时,对改善水泥搅拌桩承载力的影响;高志明等[5]对多级边坡公路施工中软土路基高强度防沉陷处理进行了研究,研究发现水泥搅拌桩的软土路基高强度防沉陷处理方法能有效地解决软土路基不均匀沉陷问题,提高公路的施工质量,具有广泛应用价值;问建学等[6]对FLAC3D模拟真空联合堆载预压处理软土路基变形进行了研究,研究表明FLAC3D能较好地模拟真空联合堆载预压处理软土路基的施工过程,模拟结果与实测数据较为吻合,可作为地基处理效果评价和工后沉降计算的基础,为类似工程提供借鉴;余敦猛[7]对格构式水泥搅拌桩在地基处理与基坑加固工程中的应用展开了研究,研究发现采用格构式水泥搅拌桩进行地基处理兼做基坑被动区加固设计,在技术、经济和工期上均具有很大优势,可供类似工程借鉴;何开胜等[8]针对高黏性软土中水泥搅拌桩的施工工艺和检测评估方法进行了探讨,提出了适合该工程搅拌桩的施工工艺、质量检测和评价标准,解决了在苏北地区黏性很大的软土中搅拌桩成桩质量难于保证的问题。上述研究基本是针对软土路基不同处理方法展开分析,而关于采用水泥搅拌桩处理软土路基的影响因素还有待进一步研究。基于此,通过运用有限元软件建立软土路基数值模型,并针对不同影响因素对路堤位移及应力的影响规律展开了研究。

1 工程概况

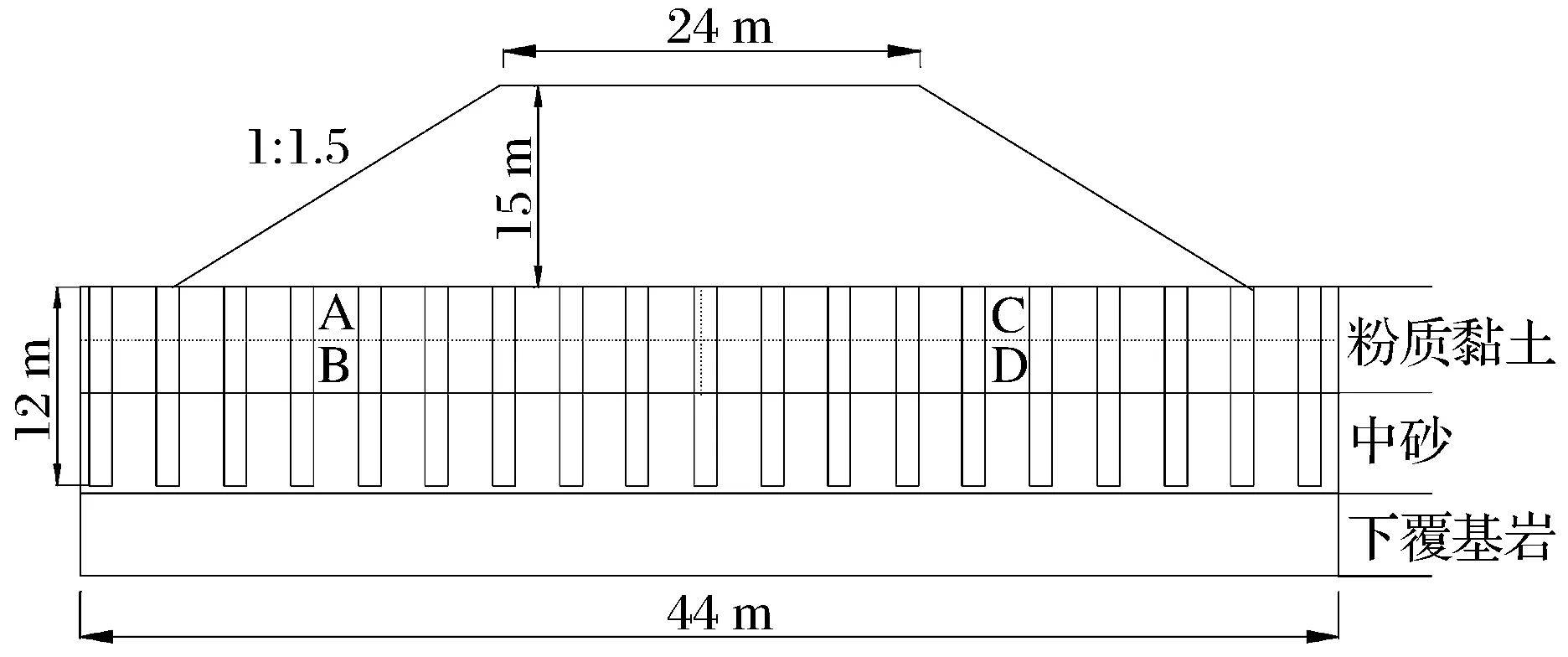

某高速公路位于北温带大陆季风性气候地区,冬季长春秋季短,平均气温在4.3℃左右,降雨充沛。该路段全长158.6 km,填土方量共计6 687 415 m3,路基宽度为24 m,车道设计为双向四车道,行车速度为100 km/h,最大纵坡为3%。主线共跨越三大河流,修建大中小桥梁126座,穿越涵洞252道。路堤填土上层采用红褐色中等密实的风化砂,下层采用中等压缩性的粘性土,地基土的组成主要包括:上部具有可塑性、中等压缩性的黄褐色粉质粘土,中部中等密实度的灰褐色中砂及下部下覆基岩。软土路基处理方式采用铺装水泥搅拌桩形式,水泥搅拌桩长度为12 m,直径为55 cm,放置间距为2 m,采用梅花形布置,其横截面结构示意如图1所示。

图1 水泥搅拌桩处理地基横截面示意图Fig.1 Schematic diagram of section of foundation processed by cement mixing piles

2 模型建立

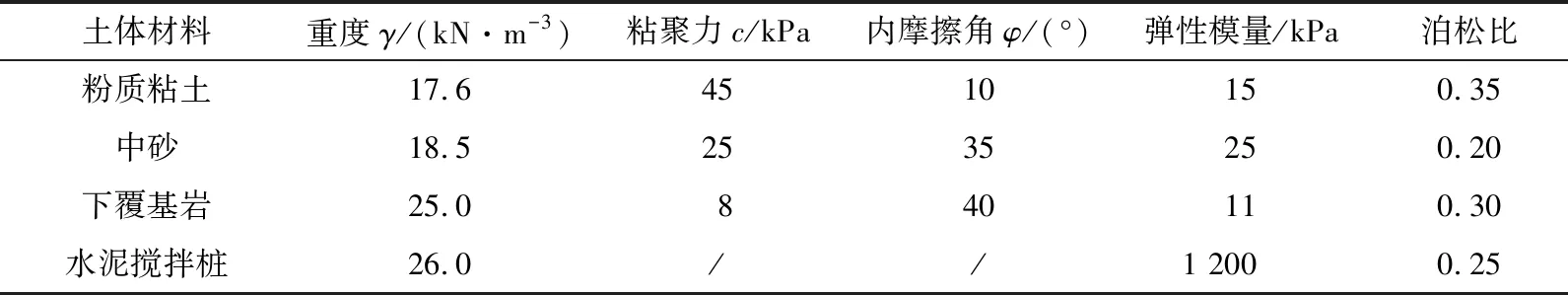

通过运用有限元软件ANSYS建立水泥搅拌桩处理软土地基数值模型,模型中路堤顶部宽度为24 m,底部宽度为40 m,高度为15 m,边坡坡度为1∶1.5,地基宽度为44 m,水泥搅拌桩处理至路堤边坡坡角2 m外,计算时水泥搅拌桩长度按120 m考虑,模型中共包含238个单元和345个节点,其有限元模型如图2所示。

图2 水泥搅拌桩处理地基有限元模型Fig.2 Finite elements model of foundation processed by cement mixing piles

计算模型中路基填土、地基土、粉质粘土层、中砂层及下覆基岩的本构模型全部采用摩尔-库仑理想弹塑性模型,由于水泥搅拌桩的材料刚度要比土体材料的刚度大,所以桩体本构模型采用线弹性本构模型。计算过程中需对模型进行以下假定:水泥搅拌桩处理的区域土体及材料均采用摩尔-库仑理想弹塑性模型计算,桩体单元按照线弹性模型计算;假定模型初始位移为零,同时不考虑初始应力和施工过程的作用;忽略桩体与土体之间摩擦力的作用。模型中边界条件的选择:对地基左右两侧进行水平向约束;对地基底部进行水平向和竖直向约束;模型上部为自由界面。模型中土体材料参数见表1。

表1 土体材料物理参数

3 结果与分析

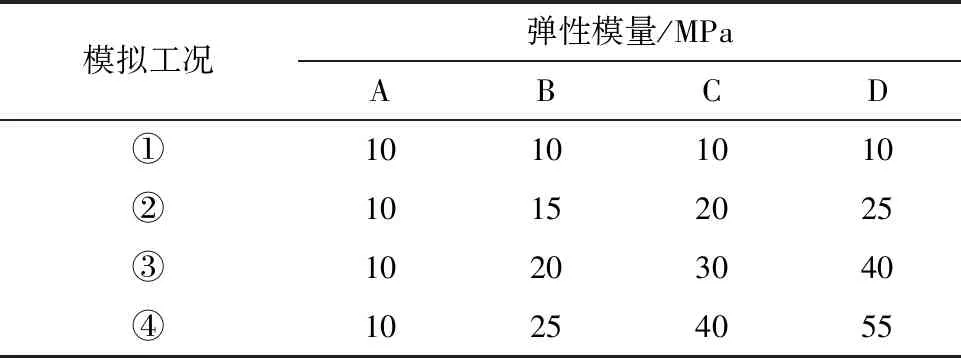

为研究水泥搅拌桩处理软土地基不均匀程度对路堤变形的影响,通过运用有限元软件调整地基土A、B、C、D 4个区域的弹性模量,分别模拟①、②、③、④ 4种地基不均匀程度对路堤的位移和应力影响进行了分析,其地基不均匀程度划分见表2。

3.1 地基不均匀程度的影响

软土地基的不均匀程度会对路堤变形造成一定影响,运用有限元软件模拟①~④ 4种地基不均匀程度,并通过计算模型针对路堤位移和应力的变化规律进行对比分析,得出路堤最大位移及应力随地基不均匀程度的变化曲线,如图3所示。

根据图3(a)可知,随着软土地基不均匀程度由①至④变化,路堤最大水平位移呈现先减后增的趋势。地基不均匀程度为②时,路堤最大水平位移值最小,约为15 mm,当地基不均匀程度超过②时,路堤最大水平位移越来越大,说明随着地基不均匀程度的增大,路堤的最大水平位移会逐渐增大。随着软土地基不均匀程度的增大,路堤的最大竖向位移呈逐渐减小趋势,且变化幅度较大,其中地基不均匀程度由①变化至②时,路堤最大竖向位移减小幅度最大,然后减小幅度随之逐渐变小,说明增大地基不均匀程度有利于减小路堤最大竖直位移。图3(b)为路堤最大应力值随地基不均匀程度变化图,随着软土地基不均匀程度的增大,路堤最大水平和竖向应力均呈逐渐增大趋势,其中路堤最大竖向应力值要远大于水平向应力值。综上所述,并结合路堤位移随地基不均匀程度的变化规律,当地基不均匀程度为工况②时,路堤的变形量和应力值最为合理。

表2 地基不均匀程度

图3 路堤最大位移及最大应力随地基不均匀程度的变化曲线Fig.3 Unevenness of foundation-embankment deformation curve

3.2 路堤高度的影响

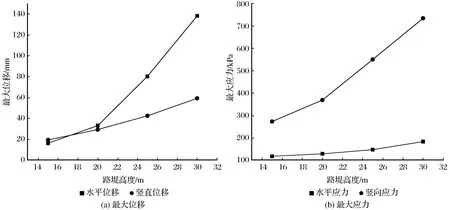

路堤填筑高度是影响路堤变形的重要因素之一,合理的路堤高度可以更好地维护路基安全稳定性。通过运用有限元软件建立路堤高度分别为15 m、20 m、25 m、30 m的软土路基数值模型,并针对不同填筑高度路堤的位移和应力变化规律进行对比分析,得出路堤位移及应力随路堤高度的变化曲线,如图4所示。

图4 路堤最大位移及最大应力随路堤高度的变化曲线Fig.4 Embankment height-embankment deformation curve

由图4(a)可知,随着路堤填筑高度的增大,路堤的最大水平位移和最大竖直位移均呈不断增大趋势。路堤填筑高度由15 m增至20 m时,路堤最大水平位移和竖直位移增长幅度大致相似,当路堤高度超过20 m后,最大水平位移和竖直位移增长幅度均变大,其中最大水平位移增大了近110 mm,最大竖直位移增大了约25 mm,最大水平位移增长幅度要远大于最大竖直位移增长幅度,说明路堤填筑高度的增加对最大水平位移的影响较大。图4(b)为路堤最大应力值随路堤高度变化图,随着路堤填筑高度的增大,路堤的最大水平向和竖向应力均呈不断增大趋势,其中路堤竖向应力值较大,水平向应力值较小。路堤填筑高度<20 m时,路堤最大水平和竖向应力值增长幅度较小,当路堤高度>20 m时,最大水平和竖向应力值增长幅度均变大。综上所述,为减小路堤的位移变形和应力变形,建议路堤填筑高度<20 m最为适宜。

3.3 桩长的影响

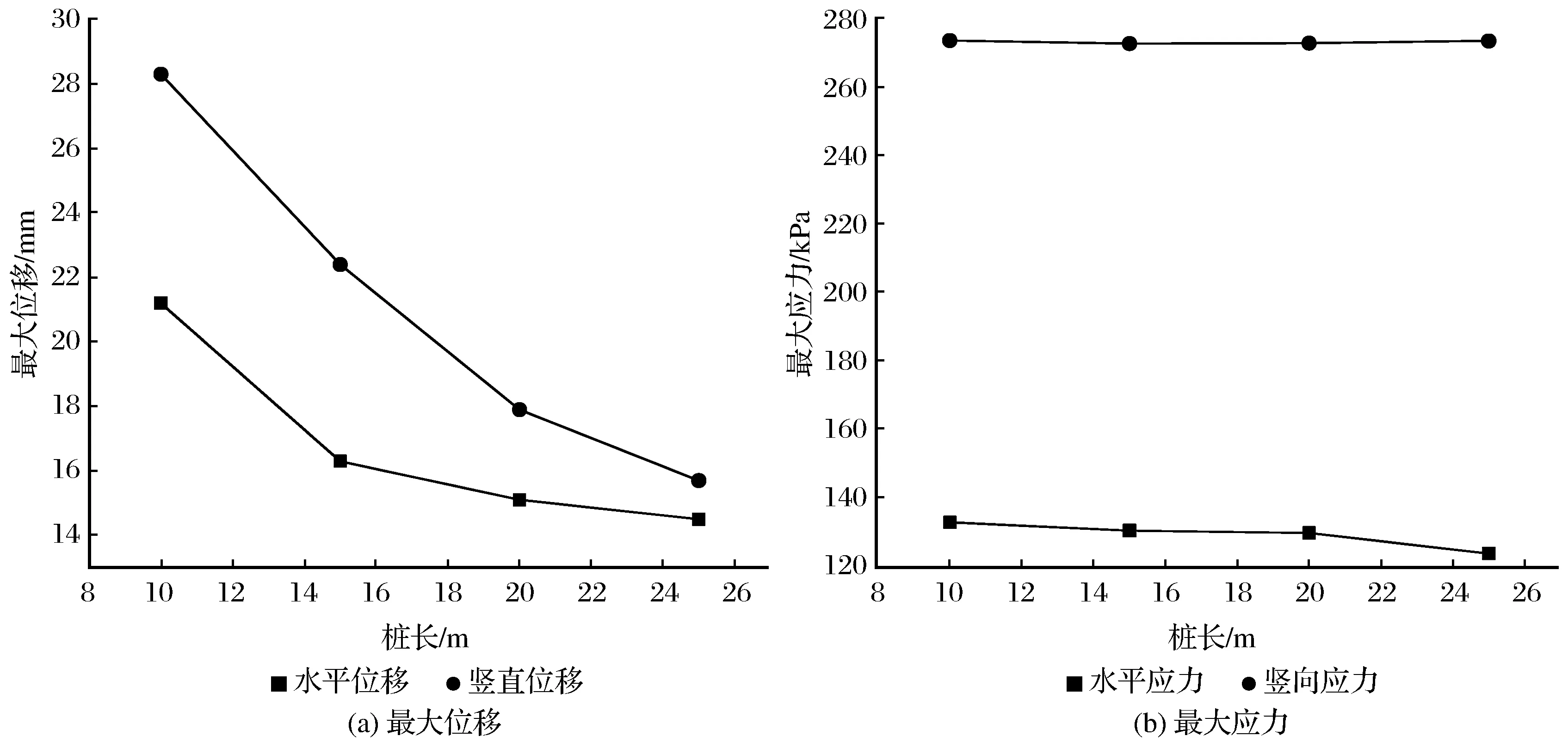

为研究水泥搅拌桩桩长对路堤变形的影响,通过运用有限元软件建立桩长分别为10 m、15 m、20 m、25 m的软土路基数值模型,并针对不同桩长的路堤位移和应力变化规律进行对比分析,得出路堤位移及应力随桩长的变化曲线,如图5所示。

根据图5(a)可知,随着水泥搅拌桩长度的增长,路堤最大水平位移和竖直位移均呈不断减小趋势,其中路堤竖直向最大位移均大于水平向最大位移。当桩长由10 m增至15 m时,路堤最大水平向和竖直向位移减小幅度最大,桩长由15 m增至20 m时,路堤位移减小幅度有所下降;桩长由20 m增至25 m时,路堤位移减小幅度最小,说明增加桩长可以有效降低路堤水平和竖直位移,但处理效果会随着桩长的增加而逐渐下降。图5(b)为路堤的最大应力值随桩长变化图,随着水泥搅拌桩长度的增长,路堤的最大水平应力呈缓慢减小趋势,最大竖向应力变化不大,说明增加桩长可以稍微降低路堤的应力变形量。综上所述,虽然不断增加水泥搅拌桩长度可以有效减小路堤变形,但施工难度和成本也会随之增加,因此实际工程中需结合地基土质情况选择适宜的水泥搅拌桩长度。

图5 路堤最大位移及最大应力随不同桩长的变化曲线Fig.5 Different pile lengths-embankment deformation curve

3.4 桩间距的影响

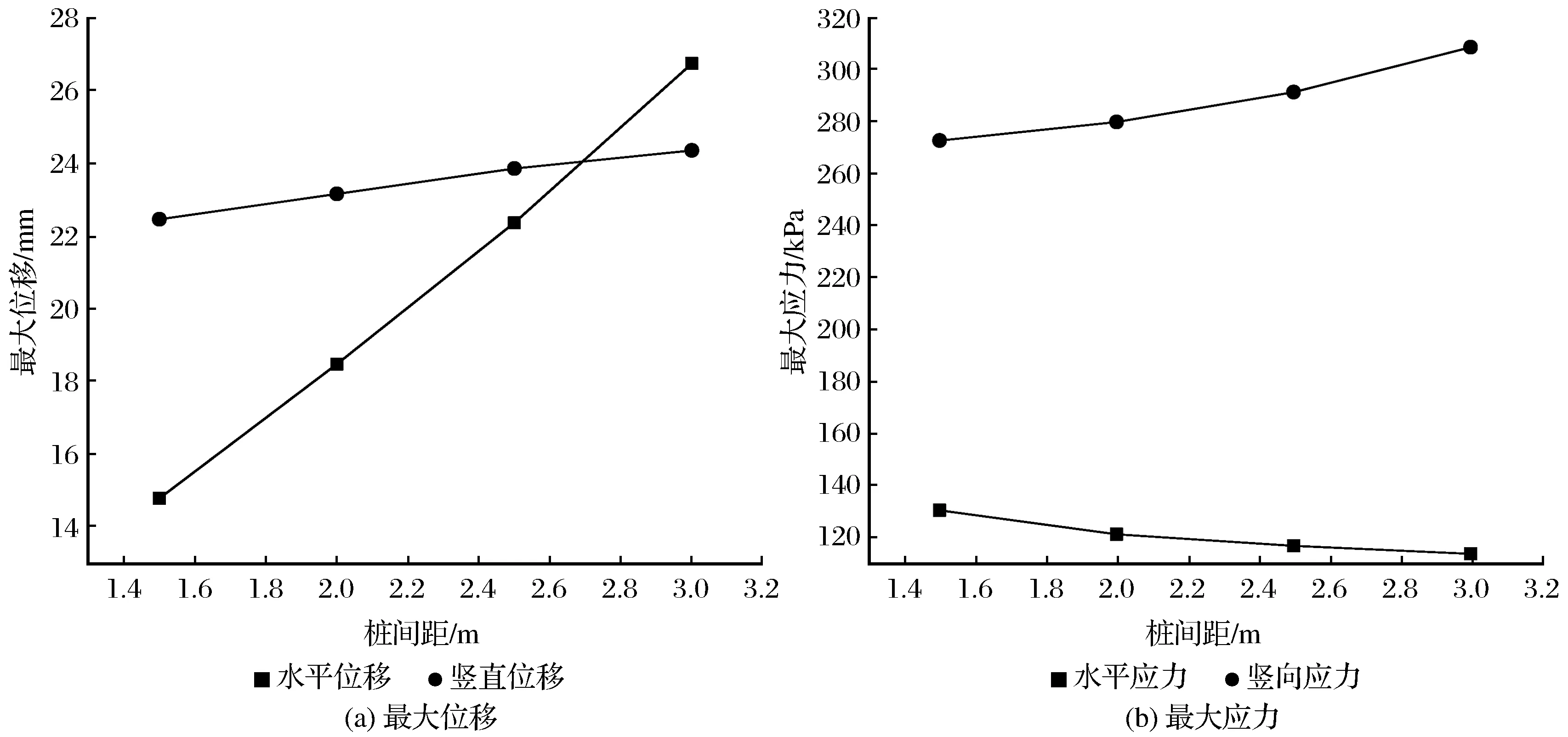

通过运用有限元软件建立水泥搅拌桩间距分别为1.5 m、2.0 m、2.5 m及3.0 m的软土路基计算模型,并针对路堤位移和应力的变化规律进行了对比分析,得出路堤位移及应力随桩间距的变化曲线,如图6所示。

由图6(a)可知,随着水泥搅拌桩桩位间距的增加,路堤的最大水平和竖直位移均呈不断增大趋势,其中水平向最大位移增长幅度远大于竖直向位移,说明增加桩位间距对水平位移影响较大。桩位间距由1.5 m增至2.0 m时,路堤的最大水平和竖直位移增长幅度相对最小,当桩位间距超过2.0 m后,路堤的最大水平和竖直位移增长幅度开始逐渐增大,说明增大桩位间距会导致路堤变形越来越大。图6(b)为路堤最大应力值随桩位间距变化曲线,随着水泥搅拌桩桩位间距的增加,路堤最大水平向应力呈逐渐减小趋势,最大竖向应力呈逐渐增大趋势,说明增大桩位间距可以减小路堤水平向应力变形,但同时会增大竖向应力变形。综上所述,在实际工程中水泥搅拌桩桩位间距不宜过大,建议桩位间距以不超过2.0 m最为适宜。

图6 路堤最大位移及最大应力随不同桩间距的变形曲线Fig.6 Different pile gap-embankment deformation curve

4 结论

(1) 随着地基不均匀程度增大,路堤水平位移先减小后增大,竖直位移不断减小。路堤最大应力随地基不均匀程度的增大呈现缓慢增大趋势,当地基不均匀程度为工况②时,路堤的变形量和应力值最为合理。

(2) 随着路堤填筑高度的增大,路堤的最大位移和最大应力均呈不断增大趋势。当路堤高度<20 m时,路堤位移和应力增大幅度较小,路堤高度>20 m时,位移和应力增长幅度较大,因此实际工程中建议路堤高度<20 m。

(3) 增加水泥搅拌桩长度可以有效减小路堤变形和轻微的降低路堤的应力变形,但施工难度和成本也会随之增加,因此实际工程中需结合地基土质情况选择适宜的水泥搅拌桩长度。

(4) 增加水泥搅拌桩桩位间距会增大路堤位移变形和水平应力变形,在实际工程中水泥搅拌桩桩位间距不宜过大,建议以桩位间距不超过2 m最为适宜。