地方院校在校大学生报考非全日制硕士研究生意愿调研

——基于三所高校调研的实证分析

2020-02-23程新李昆太

程新,李昆太

(江西农业大学 生物科学与工程学院,江西 南昌)

一 研究现状及研究问题

非全日制研究生是指在研究生就读期间兼顾学习和工作的一种非脱产的研究生类型[1],其培养对象主要为在职人员,通过短期面授加长期在岗自学的方式使学习者的知识能力得到提高,最终获取研究生学位。考虑到目标群体的特殊性,长期以来非全日制研究生招生一直采用单独的“联考”,而且在管理和考核方式上也采取较为宽松的模式,在这种“双轨制”招生及培养方式下非全日制研究生的培养质量很难得到保障[2]。

2016年9月,教育部办公厅印发了《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研厅[2016]2号),提出自2017年开始,国家将统一下达全日制和非全日制研究生招生计划,并对两类研究生实行相同的考试招生政策和培养标准。在招生考试难度增加以及培养质量提高的双重压力下,报考非全日制研究生的目标人群将发生巨大的变化[3]。由于考试与录取难度的加大,不仅在职群体的报考会受到显著影响,部分报考全日制硕士研究生的考生也会通过调剂等方式被录取为非全日制硕士研究生,或者在就业的同时直接报考非全日制硕士研究生,以达到工作、学习两不误的效果[4]。

近年来,作者所在高校已经出现了在校大学生直接报考或调剂为非全日制硕士研究生的情况,且比例和人数均在逐年增加。可以预见的是,新的管理制度下,在校大学生将成为非全日制硕士研究生的重要招生对象[5]。但是,在校大学生对于非全日制硕士研究生这一概念了解程度到底有多少,其报考意愿究竟如何,同时其报考因素又与哪些因素存在关联,相关问题依然没有得到深入的研究。本文以此为出发点,对地方院校在校大学生报考非全日制硕士研究生的意愿及其影响因素进行了实证研究,以期为高校研究生报考指导工作提供参考。

二 研究方法

(一) 研究方法及指标体系

本研究采用纸质调研及网络调研两种方式,主要针对江西省3所地方院校在校大学生大三及大四的本科生进行意愿调查,问卷主要分为两部分。

(1)背景及客观情况

除了大学生基本信息(如学校、年级、专业、性别、学习状况等),还包括大学生的家庭情况,如家庭背景、父母职业等。

(2)认知及态度指标

主要包含学生对非全日制硕士研究生的了解程度、了解渠道、报考意愿,以及对新的管理制度的认知程度,同时考察新的管理制度对学生报考意愿的影响。

(二) 调查实施及基本情况

本次调查共收回有效问卷(含纸质及网络版)357份,其中女生183人,男生174人。大三学生168人,大四学生189人。从家庭背景角度,学生来自企业(48人)、农民(154人)、知识分子(17人)、公务员(19人)、个体从业者(81人)、其他(38人)等。从在校学习成绩的角度,成绩处于专业前、中、后的分别有129人、159人、69人。

表1 报考意愿相关变量定义及描述性统计

三 结果分析

(一) 对非全日制硕士研究生及其新政的的了解程度

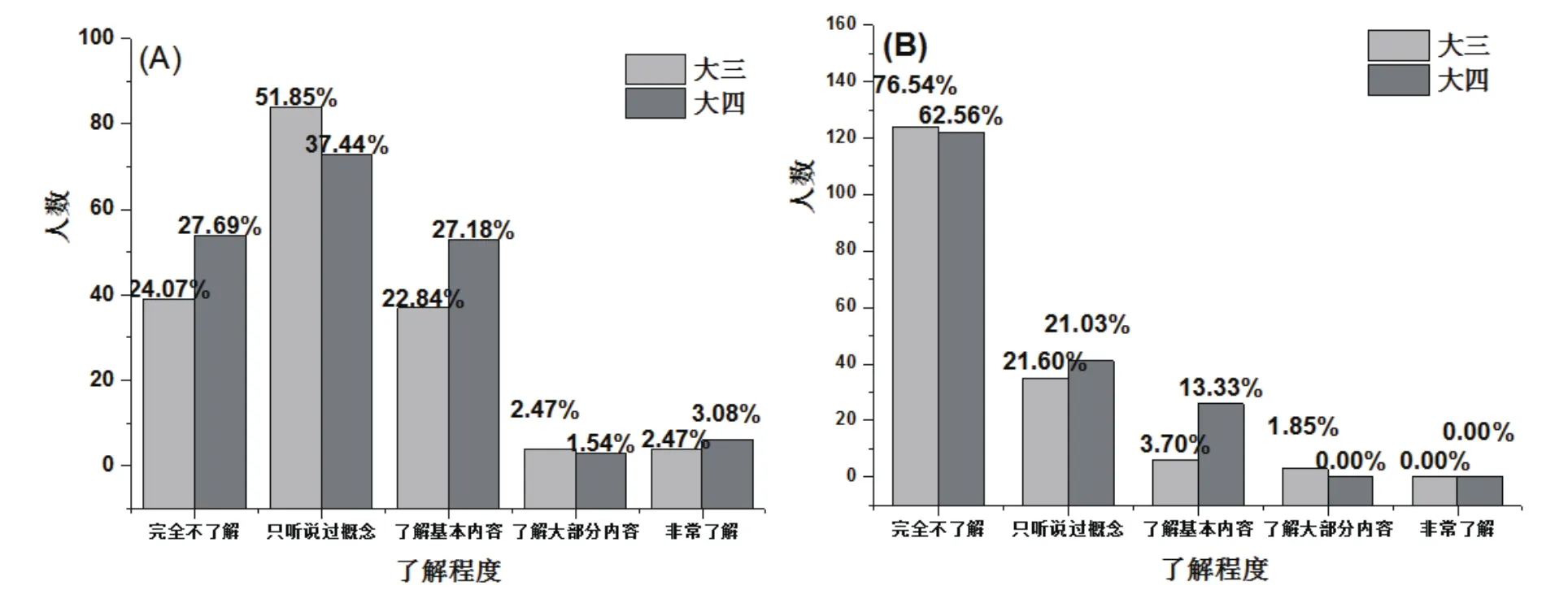

从对非全日制硕士研究生的认知角度来看,大部分学生对非全日制硕士研究生这一概念均缺乏必要的了解(如图1A所示),无论是大三还是大四的学生,其认知得分均在平均值(3分)以下(如表1所示),特别是对于2016年出台的招生及培养制度改革,平均认知得分均在1.50以下(如图1B所示),其中有接近3/4的学生选择对此政策完全不了解,这说明在校大学生对非全日制硕士研究生的关注度是非常低的。

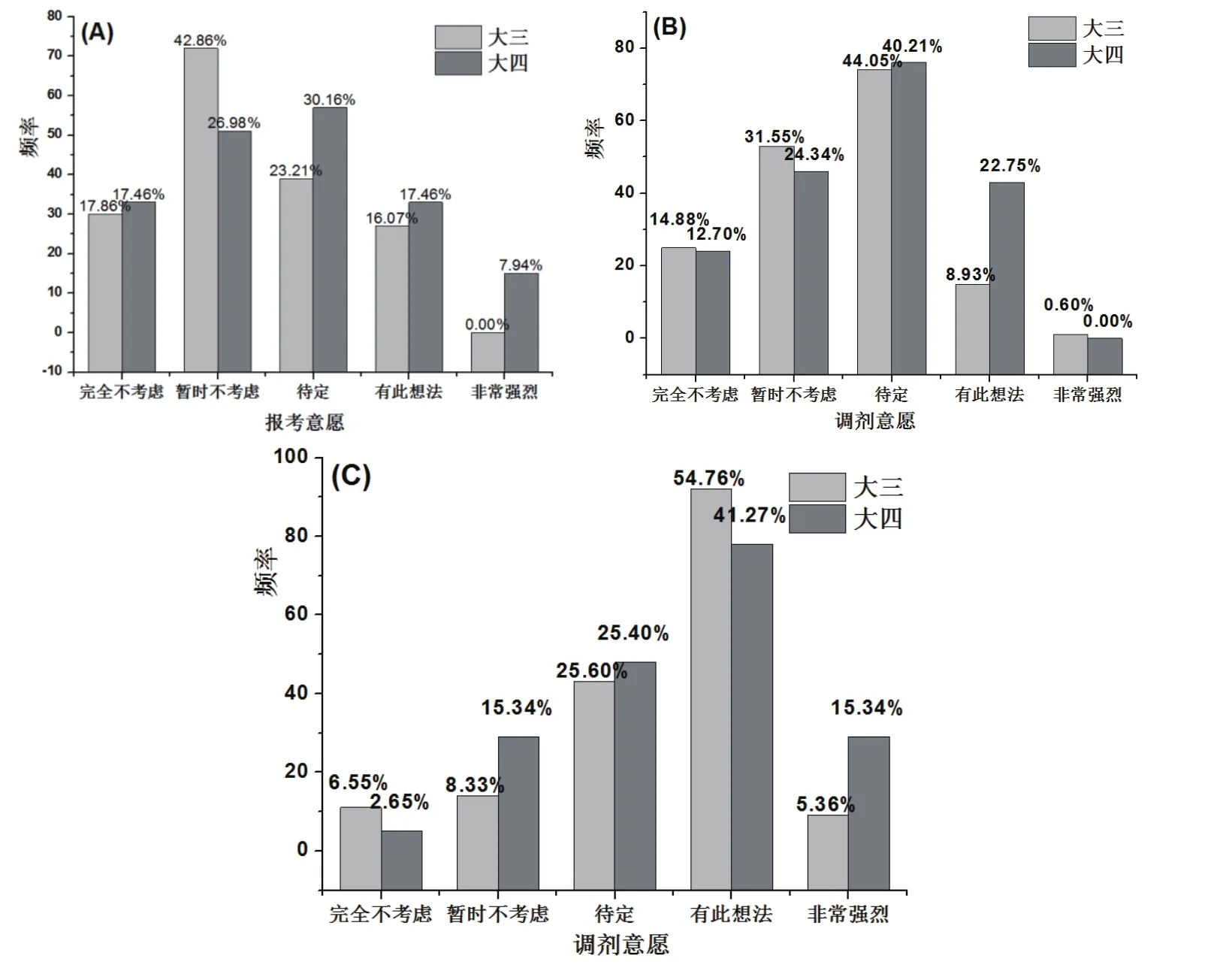

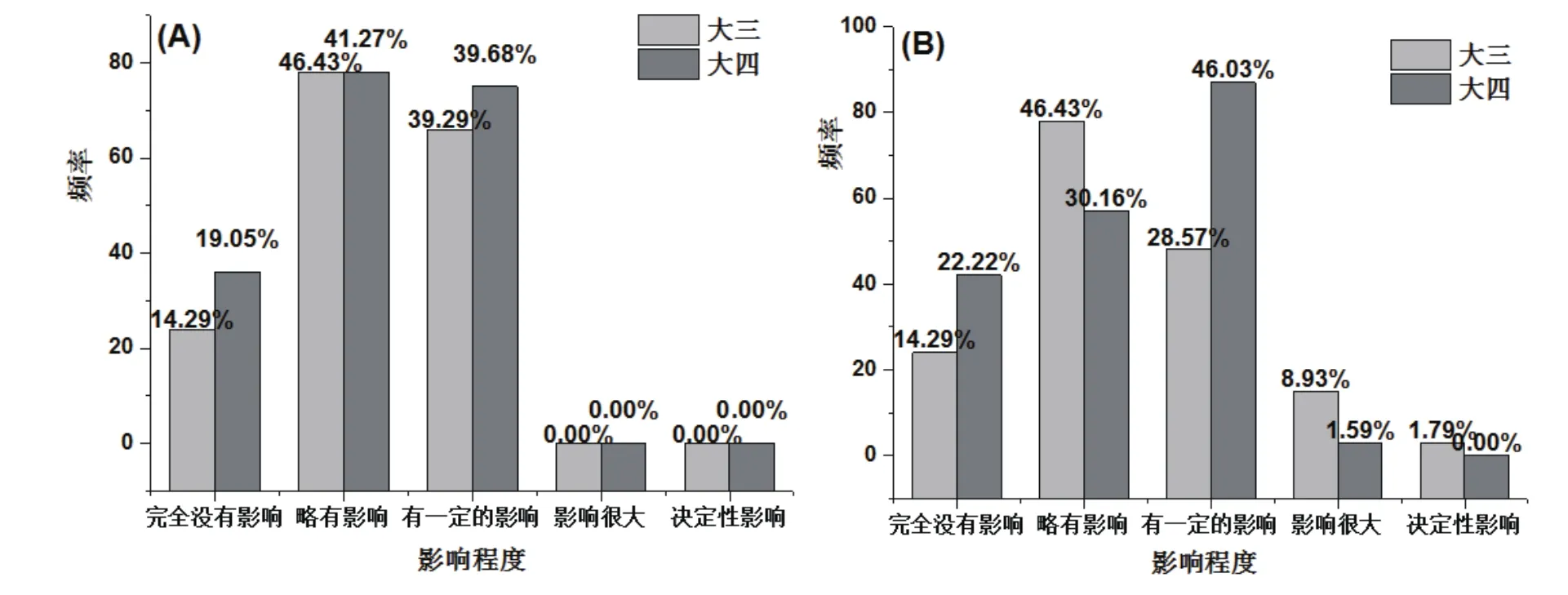

(二) 在校大学生对报考或攻读非全日制硕士研究生的意愿

从报考意愿的角度,大部分学生对攻读非全日制硕士研究生基本处于观望态度,无论是报考(图2A)还是调剂(图2B),学生意愿的得分均在平均值(3分)以下,说明对此还是有一定的抵触心理。同样的道理,新的招生制度(图3A)或者培养制度改革(图3B)对学生的报考意愿影响也不大,大部分学生从内心角度缺乏攻读非全日制硕士研究生的想法,因此政策的更改他们完全不关心。

图1 在校大学生对非全日制硕士研究生及其新政的了解程度

但是有意思的是,如果有机会进入更高层次的学校(如985或211高校),学生的报考或调剂意愿则大幅度上升(如图2C所示),得分均达到3.50以上,这说明高校的地位和名气是影响学生考研意愿的重要因素,为了进入更好的高校进一步深造,学生甚至愿意更改自己“不想读非全日制”的初始意愿。

图2 在校大学生报考或攻读非全日制硕士研究生的意愿

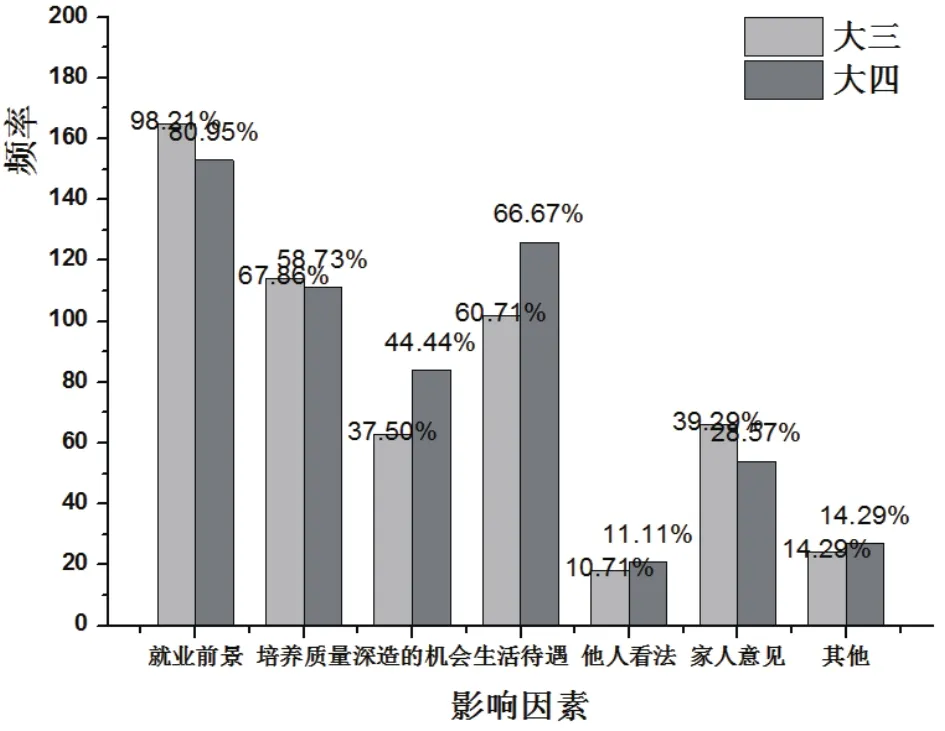

(三) 影响学生报考非全日制硕士研究生的影响因素(多选题)

在影响学生报考非全日制硕士研究生的影响因素中,前三位依次是就业前景、生活待遇及培养质量。首先,在大三及大四的学生分别有98%及80%以上的学生选择了就业前景这一选项,说明目前严峻的就业压力促使学生在报考硕士研究生时,不得不将就业问题放在首要位置上,而非全日制硕士研究生文凭在很多人心中要低人一等,学生担心读了之后对就业缺乏足够的帮助,这一点与他人的研究结果是相一致的[6]。超过60%的学生认为生活待遇会影响他们的报考意愿,在研究生培养全面收费的大背景下,非全日制硕士研究生没有生活补贴,且在奖学金等方面受到很大的限制,使得学生的经济压力骤然增加,加上当前环境下学生对生活条件要求的提高,学校所能提供的生活待遇也在很大程度上影响了学生的报考意愿。培养质量也是一个影响学生报考意愿的关键要素,由于长期以来非全日制硕士研究生的招生和培养实行“双轨制”,造成大家心目中“非全日制=混文凭”的印象,严重影响了学生的报考热情[7-8]。

图3 研究生招生及培养新政对在校大学生报考或攻读非全日制硕士研究生意愿的影响

图4 影响学生报考非全日制硕士研究生的影响因素

(四) 在校大学生获取报考信息的渠道(多选题)

从调研结果来看,网络(包含手机)已经成为在校大学生获取各种信息最为重要的渠道,而高校教师及朋友作为在校大学生在校期间接触较多的群体,成为仅次于网络的信息来源。而传统的电视、纸质媒体、亲友等,则很少有考生会选择从中获取相应的信息。

图5 在校大学生获取报考信息渠道

(五) 影响在校大学生报考非全日制硕士研究生的因素分析

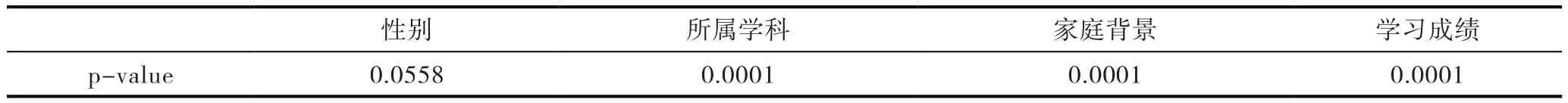

为了更好地了解影响大学生报考非全日制硕士研究生的因素,采用χ2检验对所得数据进行整理分析分析,结果如表2所示。从统计结果可以看出,除性别这一因素对学生报考意愿影响不显著(P>0.05)外,所属学科、家庭背景及学习成绩三个因素均对学生的报考意愿有显著影响。具体来说(如表3所示),理科学生对报考非全日制硕士研究生的意愿相对最为强烈,而文科学生则意愿最低;从家庭背景来说,来自企业从业者家庭的大学生选择“完全不考虑”的比例最低,而知识分子或公务员家庭的大学生选择“意愿非常强烈”的比例最高,而同比之下个体从业者或其他类型家庭的大学生选择此项的人数为0;从学习成绩来看,成绩偏下的同学明显出现两极分化的趋势,选择“完全不考虑”和“意愿强烈”的大学生超过了55%,而成绩上游和中游的同学则大部分分布在“基本不考虑”和“有此想法”找两个区间,说明对于成绩相对较好的群体来说,他们对报考非全日制硕士研究生还是有较多的顾虑,态度较为不明朗。

表2 影响在校大学生报考非全日制硕士研究生的因素分析

表3 不同因素对在校大学生报考非全日制硕士研究生的影响

四 结论与建议

1.尽管非全日制硕士研究生培养制度在我国已经实行了几十年的时间,但由于长期以来其面向对象一直是在职人员而非在校大学生,因此在高校内对其关注度普遍不高。从本次调研的结果来看,大部分在校大学生均对非全日制硕士研究生这一概念缺乏必要的了解,因此对报考更是缺乏兴趣。在新的管理制度下,在校大学生可能会成为非全日制硕士研究生的重要报考群体,在此背景下,如何做好政策与招生宣传,吸引大学生在充分了解相关内容的基础上积极报考,已成为当前需要解决的重要问题。

2.由于长期以来培养质量得不到保障,从而使非全日制硕士研究生被贴上了“混文凭”、“质量低下”等标签,严重影响了其声誉,进而大大削弱了招生的吸引力。根据本次调研结果,在校大学生普遍担心非全日制硕士研究生的培养质量、就业前景等问题,这也成为制约在校大学生报考的重要因素。因此,在新的招生和培养政策下,如何针对性调整培养计划,提高非全日制硕士研究生的培养质量,也是需要解决的重要环节。