成都市玉米大豆带状复合种植技术

2020-02-23孙加威

孙加威,郎 梅

(成都市农业技术推广总站,四川 成都 610041)

1 技术背景

成都平原气候温润,土壤肥沃,天然自流灌溉,历来是人口稠密的重要农业区。近年来由于城市化进程加快,耕地面积日益减少,都市农业的特点愈发明晰。玉米、大豆是成都市重要的粮食、饲料作物。其单产潜力挖掘难度大,要想保证作物的增产,必须提高土地的利用率[1]。目前全市玉米播种面积超过8.67万hm2,主要为粒用玉米,大豆播种面积约为1.87万hm2,主要是粒用大豆。随着人民生活水平的提高,鲜食玉米、鲜食大豆收到大众欢迎,但市场价格波动明显[2]。玉米和大豆生产季节重叠,两者存在争地矛盾,依靠间套复种有效利用资源,既实现主粮作物增产,又多收一季,是未来我市增粮的有效途径[3]。

2 技术原理

套作是在同一田地上于前季作物生长后期在其株间、行间播种或移栽后季作物的种植方式,是种植业者长期积累形成的种植模式。玉米大豆带状复合种植技术是在传统的玉米甘薯套作和玉米大豆间混作基础上,改甘薯为大豆,采用宽窄行田间布置方式,实现玉米大豆带状间作套种,年际间交替轮作,作物间和谐共生的一季双收种植模式[1]。

2.1 合理配置种植空间

玉米大豆两者在株高、根系分布等性状上的差异形成了高低配置,充分利用生长空间,增加了作物群体数量和种类,提高了对土壤养分、空气、水分的利用率[4]。该技术合理配置玉米大豆的田间分布,充分利用了作物生长的边际效应[5],增加了作物的个体产量,有效协调玉米群体同个体间的关系。

2.2 充分利用光热资源

玉米大豆带状复合种植技术通过空间的合理配置,能够缓解两种作物间争地的矛盾,提高了土地的复种指数,增加了土地产出,提高了对共生期间的光热资源利用率[6]。本市处于西南地区,作物生长热量条件“二熟有余三熟不足”,为此,丘陵区域种植户常采用套种三季作物的种植方式,玉米大豆带状复合种植技术可结合旱地三熟,形成“麦/玉/豆”种植的模式[7],充分利用光热资源。

2.3 改善鲜食玉米的商品性,提高产出同时降低市场风险

近年来因消费观念的改变,鲜食玉米广受市场追捧。我国南方各省历来又有鲜食大豆的习惯,发展菜用大豆一方面可以丰富城市人民的菜篮子,另一方面可以改善居民的生活质量,提高农民收入,但菜用大豆与玉米等大春作物争地,发展鲜食玉米间套鲜食大豆,可很好地协调争地矛盾。同粒用玉米相比,消费者对鲜食玉米的长度、重量等商品性指标更为看重。鲜食玉米间作鲜食大豆充分发挥了边际效应,相较于净作玉米能够有效改善玉米的商品属性,更好的契合了市场需求。农产品市场供需关系变化强烈,主要原因是农产品供应能力差,调节机制弱化造成的。相较于净作玉米,该项技术将鲜食玉米和鲜食大豆复合种植,利于应对市场风险的发生,间作模式在提高单位面积土地产出的同时,降低了种植单一作物面临的市场风险。

3 鲜食玉米间作鲜食大豆种植技术

3.1 品种选择

因口感等需求不同,在选择鲜食玉米、鲜食大豆品种时,不同地域要根据市场需求进行选择。

3.2 株行距配置

就鲜食玉米间作鲜食大豆而言,因市场原因供种植户选择的品种少,且鲜食玉米多为平展型玉米,鲜食大豆不耐荫蔽,传统密度下玉米的商品性会受到严重影响,为此可通过扩大带宽、减少玉米密度的方式来达到协调两者产量的目的[2]。此外扩大大豆带宽后可同现有的鲜食大豆收割机匹配有利于提高作业效率。

鲜食玉米间作鲜食大豆种植可根据实际需要适当增加带宽。可采用带宽240cm,宽窄行种植(图1)。玉米宽行200cm,窄行40cm,宽行内种3行大豆,大豆行距40cm,大豆行与玉米行间距60cm,玉米株距20~22cm,每穴单株,大豆单粒穴播,穴间距10~12cm。玉米存苗量在2000~2500株/667m2,大豆存苗量在5000~5500株/667m2。

3.3 施肥播种

机械化种植鲜食玉米间作鲜食大豆要选择土质疏松的砂壤土,播种前翻耕整地,调节土壤墒情。底肥用量视前茬作物而定,要重视有机肥的施用,按净作玉米施肥标准施肥,底肥折合纯N 6~8kg/667m2、P2O58~10kg/667m2、K2O 7~9kg/667m2。玉米大豆同时播种,注意调节播种深度,玉米宜深播,播种深度在5cm为宜,大豆宜浅播,播种深度在3cm为宜。播种同时可选用乙草胺等除草剂进行封闭除草。

3.4 水肥管理

在玉米苗期适当追施苗肥,可用纯氮1.5~2.5kg/667m2,在玉米大喇叭口期追施穗肥,可用纯氮4~5kg/667m2,相较于粒用玉米鲜食玉米穗肥施用时间宜适当提前2~3d。水分管理方面注意在玉米拔节期至抽雄期视田间土壤墒情及时补充水分。

3.5 病虫草害管理

大豆苗后除草可用精喹禾灵乳油+氟磺胺草醚乳油,玉米苗后除草可用噻吩磺隆可湿性粉剂,在玉米行间、大豆行间定向喷施。由于大豆和玉米分别为双子叶和单子叶植物,在除草剂的选择上有矛盾,在定向喷药时需要特别注意将喷头用罩子罩好,不要将除草剂喷施方向改变,避免药害的产生。田间注意防止红蜘蛛、蚜虫等虫害,红蜘蛛可用克螨特乳油防治,蚜虫可用吡虫啉防治。大豆注意防治疫霉根腐病,可用甲基托布津可湿性粉剂、代森锌可湿性粉剂防治。玉米注意大叶斑病、小叶斑病等病害的防治。

3.6 及时收获

根据市场需求及时采收,避免过早或过迟采收影响鲜食玉米、鲜食大豆的商品性[8]。鲜食玉米采收期在抽穗后22~24d为宜,鲜食大豆在花后35~40d采收为宜。

4 粒用玉米套作粒用大豆技术

4.1 品种选择

粒用玉米要选择抗病性好、生育期适宜,株叶型紧凑、半紧凑的玉米品种,如仲玉3号。大豆品种要选择耐荫蔽、抗倒伏、耐晚播的品种,如南豆25、南豆27、贡选1号等。

4.2 株行距配置

采用人工种植,带宽在220cm,宽窄行种植(图2)。玉米宽行180cm,窄行40cm,宽行内种3行大豆,大豆行距40cm,大豆行与玉米行间距70cm,玉米株距30~33cm,每穴双株,大豆穴间距10~12cm,每穴单株。玉米存苗量在3000~3300株/667m2,大豆存苗量在5500~6000株/667m2。

4.3 施肥播种

要及时灭茬整地,底肥用量参考鲜食玉米间作鲜食大豆。土壤相对含水量达到60%以上时,抢墒播种。粒用春玉米套作粒用大豆,3月中下旬适播玉米,6月中旬播种大豆。玉米、大豆播种前后需用专用拌种剂拌种,防治地下害虫及病害发生。玉米播后苗前需进行封闭除草,药剂可选用精异丙甲草胺乳油或乙草胺乳油。

4.4 田间管理

在玉米的追肥施用上,可参考鲜食玉米间作鲜食大豆,可适当增加玉米穗肥施用比例。粒用大豆底肥不需要单独施用氮肥,花期追肥视植株长势而定,施纯N 2kg/667m2。对生长较旺的玉米,在8~11片展叶时,用矮丰素20g/667m2对水15kg喷施。在水分管理方面玉米注意在播种出苗阶段、拔节期至抽雄期阶段的水封管理,大豆苗期要注意排水防涝。

4.5 病虫草害管理

在玉米4叶1心时,选用15%精喹禾灵乳油70~100mL和25%氟磺胺草醚乳油40~60mL混用在大豆行定向喷施,莠去津可湿性粉剂进行玉米行定向喷施。大豆注意对黑潜蝇、病毒病、豆荚螟、蜗牛等的防治。根据植保部门的预测预报,加强对地老虎、玉米螟虫、大叶斑病、小叶斑病等病虫害的防治。

4.6 适期收获

先收玉米后收大豆,玉米要及时收获,改善大豆光照条件,为大豆后期的生长提供有利条件[9]。大豆成熟后,可在田间晾干水分,适时收获。

5 技术优势

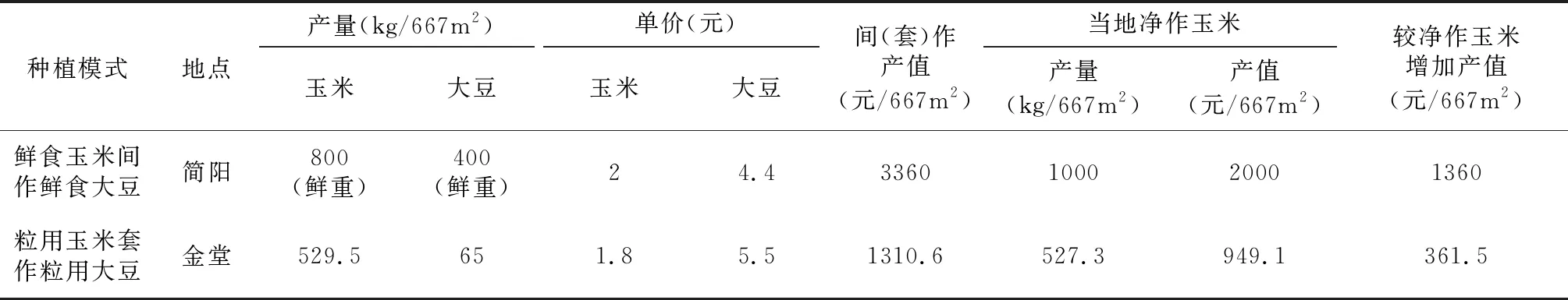

2019年本站对玉米大豆带状复合种植技术进行推广示范,通过现场测产验收,对比当地净作玉米的产量和效益(表1)。由表1可见采用间套作模式的产值均高于净作玉米,在产量上,粒用玉米套作大豆中玉米的产量同当地净作玉米产量基本持平,同时增加了大豆的收益,产值较净作玉米增加了361.5元,土地当量比为1.38。鲜食玉米间作鲜食大豆中玉米产量较当地净作玉米产量有所降低,但由于当年大豆价格良好,其产值较净作玉米增加了1360元/667m2,土地当量比为1.68。此外间作鲜食玉米平均单穗重0.4kg,表现出良好的商品性。

表1 玉米大豆带状复合种植技术效益比较

玉米大豆带状复合种植技术一方面提高复种指数及土地利用效率,利于光热资源的优化配置。该技术优化布局种植模式,构建作物持续高产与资源高效利用协同提升的环境友好型技术体系,对粮食持续稳定高产同时改善生态环境具有重要意义;另一方面在一定程度上提高了农户的收益,有助于改善玉米、大豆的面积构成,契合农业供给侧结构性改革。