蒙古族人口迁徙与语言演变特点

——以科尔沁右翼中旗蒙古族社会环境与人口结构为例

2020-02-23王顶柱

王顶柱

(内蒙古民族大学,内蒙古通辽028000)

一、科尔沁右翼中旗蒙古族的形成与发展

科尔沁右翼中旗蒙古语言属于科尔沁土语范畴,科尔沁土语是国内使用人口最多、居住面积最广、分布地区最辽阔的蒙古族方言。它分布在内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、科尔沁区、开鲁县、扎鲁特旗和霍林河市部分地区,兴安盟科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、突泉县、乌兰浩特市、阿尔山市;吉林省松源市前郭尔罗斯蒙古族自治县,白城市通榆县、洮南县、镇赉县、泰安县、洮北区,四平市双辽市、公主岭市;黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县、肇州县,齐齐哈尔市富裕县、泰赉县,绥化市肇东市;辽宁省康平县、法库县、昌图县等地区。据2015 年统计,科尔沁土语区蒙古族234.8 万人,其中内蒙古自治区通辽市有1288730 人(通辽市蒙古族共有1556330 人,去掉库伦旗、奈曼旗蒙古族人口才是1288730 人)、兴安盟有702956 人,吉林省有145039 人,黑龙江省有151448 人,辽宁省有60026 人。现在科尔沁土语区蒙古族里除原籍科尔沁蒙古族以外绝大部分都是近现代,即清朝末年或中华民国时期从昭乌达盟、卓索图盟的喀喇沁、土默特、蒙古贞、库伦、敖汉等地迁移过来的蒙古族。

清朝初期,清庭对外藩蒙古地区实行了“封禁”政策,这种所谓的“封禁”政策,就是人口封禁、地域封禁和资源封禁。

人口封禁:(1)严禁蒙汉民族直接交往联系,限制汉族农民、商人到蒙古地区耕种和贸易交换;(2)不许蒙古人随便往来内地,不准蒙古人客留内地人,不准内地人在蒙地定居建房、娶蒙古妇女为妻、取蒙名、入蒙籍;(3)不准各旗的蒙古人私自越旗往来和贸易。

地域封禁:(1)严禁内地汉人到蒙地私自垦种草原;(2)禁止蒙古各部、浩特越界放牧和狩猎;(3)严禁在牧地放火。

资源封禁:(1)严禁蒙地私自采伐树木;(2)封禁各处矿藏,禁止私自开采;(3)严禁把兵器和其他铁器带入蒙地。①

因此,这种对蒙古地区“封禁”的政策,实质上就是隔离封禁各地之间的交往联系,分散蒙古族的力量,限制蒙古王公的权力,达到“分割制治”的目的。但是,从另一个角度来说,这种“封禁”政策,在特定的历史条件下,不仅为保护蒙古族游牧文化、保护蒙古地区草原生态环境起到了重要作用,而且也为各地区蒙古语言文化在相对独立的社会生态环境中形成发展奠定了良好基础。因此,该旗原籍住民一直到20 世纪初随同科尔沁右翼中旗王公贵族一年四季生活在水草丰美、幅原辽阔的科尔沁草原上,过着以游牧为主、狩猎为辅的生活。

纵观清朝政府对蒙古外藩地区从实行“封禁”政策到解除“封禁”,实施“借地安民”和“移民实边”新政情况来看,大概分为两大类。

一是从康熙七年(1668 年)对蒙古地区实行“封禁”到雍正年间开始实施“借地安民”政策,给内地汉族移民少量流入蒙古地区提供了政策缺口和方便,而且这些关内汉民进入东部蒙古地区的方向是从南到北,从左到右的顺序涌入进来的。当时地广人稀的昭乌达盟和卓索图盟便成为汉族移民流入的重点地区。因此,乾隆四十三年(1778 年)在卓索图盟先后设立平泉县、建平县和朝阳县。②乾隆四十七年(1782 年)卓索图盟和昭乌达盟的汉族移民人数己超过当地蒙古族总人口,[1]31到了乾隆四十九年(1784年)卓索图盟直属五旗汉族农民达55万之多。[2]

乾隆五十五年(1790 年)哲里木盟郭尔罗斯前旗镇国公恭格拉布坦招内地移民开荒种地。同年,郭尔罗斯前旗扎萨克向清廷请奏,在其旗境实施“招农垦种”,以解决旗内民众及流入移民的生计问题。对此,清政府批准其请求,允许在其旗地对流入移民实行“借地安民”之策。自此,哲理木盟地区各旗进入“请旨招垦”阶段。[1]132从此开始内地汉民的流入逐年增多,他们也从卓索图盟往东扩展到哲里木盟的南端和东边的法库门、昌图、郑家屯及郭尔罗斯前旗等地延伸,致使原科尔沁草原的南端和东部大片土地都变成了良田。

二是清道光十九年(1839 年)理藩院规定《禁止私招异旗蒙户》的禁令,但也未能阻止失去土地和草原的各盟旗蒙古人的流动和往来。清同治六年(1867 年)郭尔罗斯公属辖台吉从外旗招来的571 个农户被查出。清光绪十七年(1891 年)科尔沁右翼前旗私自招来的喀喇沁、土默特蒙古人约1000 户也被查出来等等。特别是光绪二十八年(1902 年),清廷实施“移民实边”新政后大量内地汉族移民涌入科尔沁草原哲木盟,也开始进入科尔沁右翼中旗境内。因此,光绪三十一年(1905 年)奉天总督赵尔巽尊旨筹办蒙荒,遣道员张心田赴王府议放迤东一带闲荒,北起茂改土山(今突泉县六户镇境内),南至得力四台巴冷西拉(今通榆县瞻榆镇南)等处,南北360 华里,东西40 华里,约计毛荒64.8 万余垧。嗣后展放茂改土山西北之阿力扎拉嘎一带荒地,约计毛荒10.8 万垧。[3]为管理所放荒之地事务,光绪三十三年(1907 年)在科尔沁右翼中旗荒地段设置醴泉镇。宣统元年(1909 年)二月东三省总督徐世昌、巡抚唐绍仪令靖兆凤在醴泉镇的辖区内试办醴泉县,1914 年因与陕西省醴泉县重名而更名为突泉县。光绪二十八年(1902 年)奉天将军增褀请奏设立札萨克蒙荒行局,从郑家屯、法库门到洮儿河西岸放荒招垦,于光绪三十年(1904 年)六月清廷批准设立开通县,该县占地面积南北90 华里、东西200 华里。中华民国四年(1915 年)从突泉县的塔宾站以南的二、三、四、五区的地方分离出来,设立了瞻榆县,该县占地面积约2400 平方公里,[4]于1958 年10 月16 日原开通县和瞻榆县合并成立了通榆县(各选用两县第二字)建制,成为蒙汉农民杂居和生产生活的地方。这种蒙汉杂居区大片草原都被开垦变成良田,使被开垦区域内的原住民有的投亲靠友迁回到科右中旗境内其他地方,有些零星散户的牧民相互靠拢,形成十几户或几十户的村落,逐渐与汉族移民同样过上了定居生活。现在,突泉县的5.96 万蒙古族和通榆县的3.2 万蒙古族,在近百年的大散居、小聚集的生活环境中直接从汉族移民学习了农业生产技术,转变为新型的农耕化的蒙古人,而且,他们长期以来与汉族杂居的生活环境和语言接触中逐步从蒙汉双语阶段向汉化方向演变。然而“在两种语言的接触中一种语言的使用者看到另一种语言有更大的使用价值,从而轻视甚至放弃自己的母语而去掌握和使用另一种语言,进而造成处于弱势的语言就面临一种母语危机”。[5]

科尔沁右翼中旗地理位置处于科尔沁草原深处偏西部,清朝时期与哲里木盟其他各旗相比,内地汉民的流入和招垦放荒是光绪二十八年(1902 年)清廷实行“移民实边”新政开始的。当时与哲里木盟相邻的卓索图盟土默特地区和喀喇沁地区失去土地和草原的蒙古人,加之1891 年发生的“金丹道暴动”的影响,为躲避社会动荡和战乱,背井离乡,扶老携幼,走上了逃荒谋生的移民之路。正在这时候科右中旗王爷业喜海顺采取了“招蒙民拒汉农”的政策,致使大量喀喇沁、土默特蒙古人涌入科尔沁右翼中旗。由于卓索图盟的喀喇沁、土默特地区在清朝中期就开始招垦放荒逐渐转变为农耕区和半农半牧区。因此,这些卓索图、昭乌达地区的喀喇沁、土默特蒙古人大批涌入科尔沁草原以后从事农业生产,不仅促进了科尔沁地区农耕文化的发展,而且对原籍科尔沁蒙古人的生产生活都带来了巨大的变化,导致原籍科尔沁蒙古族的生活方式、居住环境、饮食习惯、服饰文化等都发生了质的变化。尤其是他们当中受汉文化影响,掌握蒙、汉、满文的教书先生、民间艺人、手工艺者、喇嘛医生等有知识、有文化、有技能的人大量涌入科尔沁地区定居,对近代科尔沁蒙古族地域文化的形成发展起到了非常重要的作用。特别是喀喇沁等外来蒙古族的逐年增多,他们之间的相互交流融入不断加强,使得喀喇沁等外来蒙古族给当地蒙古牧民传授了制做农具、开荒种地,杖犁耙地、耕作保墒,轮作倒茬,土壤改良及选用良种等农业技术,还给他们教会了以泥土筑墙壁,用檩木、秫桔、苇子、柳条等材料盖房顶,房舍周围用木棍或树叉树条做栅栏围墙或筑土墙做院落的汉式平房的构造及建筑技术。目前,科尔沁地区蒙古族房舍里有[bɛːʃi ŋ ɡɣr](),[ə:pɣŋ ɡɣr](),[ʃɑmx ɑ:n ɡɣr](),[x ɑ ʃin ɡ ɣr](),[dʊxɣn ɡ ɣr](),[ɣlbə:n ɡ ɣr](),[xɛbʃ ɑ:rɣn ɡ ɣr](),[ʃɛndɑːsɣn ɡɣr](),[ʊ:tɣn ɡɣr](),[sɑŋsɣn ɡɣr](),[u:dɣn ɡɣr]()等各种各样构造的房屋,过着定居村落的生活。因此,科右中旗蒙古族改变了过去单一的游牧经济结构,在生活方式上从游牧转向定居村落生活。在经济结构上形成了从过去以牧为主、以牧促农转变为以农为主、以农促牧、农牧结合的半农半牧文化——科尔沁文化。现在,科右中旗蒙古族村落里形成了原籍科尔沁蒙古族相对集中的村落、科尔沁与喀喇沁蒙古族杂居村落、喀喇沁等外来蒙古族聚居村落和蒙汉杂居村落等,这种既有相对集中、又有相对独立的居住环境为他们保留自己固有的方言土语特点创造了非常好的自然条件,甚至有很多喀喇沁等外来蒙古族村落名称与原籍住民村落名称都具有明显的差别,比如“特格舍哈日沁艾力”——喀喇沁旗叫特格舍的人先来定居的村落;“正月哈日沁艾力”——喀喇沁旗叫正月的人先来定居的村落;“达力哈日沁艾力”——喀喇沁旗叫达力的人先来定居的村落;“哈日沁扎拉嘎”——喀喇沁人先来居住的山谷;“哈日沁艾力”——喀喇沁人居住的村落;“敖汉丹巴艾力”——敖汉旗叫丹巴的人先来居住的村落;“敖汉艾力”——敖汉旗人先来居住的村落等。这种生活环境和生活方式使科右中旗蒙古族人口结构和语言变化形成了如下特点:

一是科尔沁原籍蒙古族居住村落的户数、人口相对较少,甚至有的村落才二十多户(代钦塔拉苏木朝古拉村),而且都相对集中。如:代钦塔拉苏木代钦塔拉、茫来、道仑毛杜、布日很茫哈嘎查,巴彦茫哈苏木的草布斯台、哈吐布其、乌力吉图村,吐列毛杜镇的赛音花、铁特格嘎查,新佳木苏木的贝子府嘎查,杜尔基镇的塔林艾力、雅玛图嘎查,巴彦淖尔苏木的巴力珠尔乌日呼舒、贵力斯台嘎查,高力板镇呼和索格嘎查,巴彦呼舒镇的王鲁、腰艾力嘎查等村落是原籍蒙古族相对比较集中的嘎查村。这些原籍蒙古族当中代钦塔拉苏木的蒙古族是比较完好地保留着原科尔沁土语的特点,而吐列毛杜镇铁特格嘎查,杜尔基镇塔林艾力、雅玛图嘎查,新佳木苏木贝子府嘎查等地区原籍蒙古族口语,虽然不如代钦塔拉苏木蒙古族口语那么保留完好,但原科尔沁土语特点保留得还是比较浓厚。可是好腰苏木、巴彦淖尔、巴彦茫哈苏木和高力板镇等地区原籍蒙古族口语的语音、词汇等方面与喀喇沁等外来蒙古族口语有所区别,把原籍蒙古族口语语言特色丢失得比较明显。

二是原籍科尔沁蒙古族口语里蒙汉混合语现象比较少,有时偶尔听到的汉语借词都是日常用的新名词术语,特别是老年人的口语中几乎全都是纯蒙古语交流,而喀喇沁等外来蒙古族口语中蒙汉混合用汉语借词现象比较普遍(六七十岁以上老人口语中汉语借词也很少)。我们从原籍和外来蒙古族口语中各选1000个句子进行了分析,原籍蒙古族口语中混合用汉语借词的句子约占10%—15%,有的人甚至10%都到不了。喀喇沁等外来蒙古族口语中混合用汉语借词的句子约占60%—70%。而且,他们用的汉语借词中名词、动词、虚词等都有。同时,我们在与喀喇沁等外来的几位八十岁左右的蒙古族老人的访谈中发现,他们的爷爷和父亲辈份的人,在民国时期来到科右中旗时有的已经学过蒙汉文、有的学过汉文,没学过蒙古文。因此,有的人刚逃生来到科右中旗时无亲无靠,没有土地,只能借住别人一间房子,给村里孩子教汉文百家姓和三字经等解决生计问题。这就说明喀喇沁等外来蒙古族没迁移到科尔沁草原以前就比较早接受汉族文化的影响,甚至有的人一百多年以前已经熟悉掌握和使用了汉语言文字,达到了蒙汉兼通的水平。

三是科右中旗绝大部分汉族同志能听懂很多蒙古语,也有不少汉族同志会说简单的日常蒙古语。有些嘎查村的汉族同志与蒙古族姑娘联姻,孩子都上蒙古族学校或在蒙古族村落长大,已经纯蒙古化的(有的把民族也改为蒙古族)现象比较普遍。总之,科右中旗蒙古族由于一百多年,甚至更长时间的语言接触和相互影响以及周边汉族语言文化的渗透,形成了独特的半农半牧区或农区蒙古方言土语的特点。现在,随着生产方式和生活方式的变化,科右中旗蒙古族固有的蒙古语词汇中,传统的游牧文化、狩猎文化等方面的词汇愈来愈少,而农耕文化、定居文化和现代科学技术方面的词汇逐渐增多,特别是随着我国城镇化的推进和网络化、信息化的普及,科右中旗蒙古族口语中夹杂着很多汉语借词,但是他们中会说汉语的人很少,同时也不会说纯标准音蒙古语,甚至用标准音播放的纯蒙古语广播电视节目都听不懂。过去,很多蒙古学专家学者都估略说成科尔沁蒙古族大约有100 多万,其实科尔沁土语区蒙古族到底有多少?其中原籍科尔沁蒙古族有多少?喀喇沁等外来蒙古族有多少?都没有翔实可靠的调查统计数。因此,我们于2016 年7 月至9 月期间在国内蒙古族人口比例最多的科右中旗进行了调查。

二、科右中旗蒙古族人口结构状况

该旗总人口有253900 人,其中蒙古族219380 人,占总人口的86.4%,汉族有30752 人,占总人口的12.1%,其他少数民族3768 人,占总人口的1.5%。全旗有巴彦呼舒、高力板、吐列毛杜、巴仁哲里木、好腰苏木、杜尔基等六个镇,巴彦茫哈、代钦塔拉、巴彦淖尔、额木庭高勒、新佳木、哈日诺尔等六个苏木,共有12 个苏木镇。为了全面、详细了解科右中旗蒙古族分布情况和人口结构,对12 个苏木镇173 个嘎查、463 个村进行了调查(旗直属各机关单位和苏木镇单位及旗所在地巴彦呼舒镇居民住宅小区没有调查)。共调查175892 人,其中蒙古族有161344 人,占调查总人数的91.73%,汉族有13886 人,占调查总人数的7.89%,其他少数民族662 人,占调查总人数的0.38%。蒙古族里有原籍科尔沁蒙古族15913 人,占调查蒙古族人口的9.86%,喀喇沁等外来蒙古族有145431 人,占调查蒙古族人口的90.14%。下面我们以苏木镇为单位,以嘎查为基数把该旗人口分布情况和蒙古族人口结构统计情况做如下介绍。

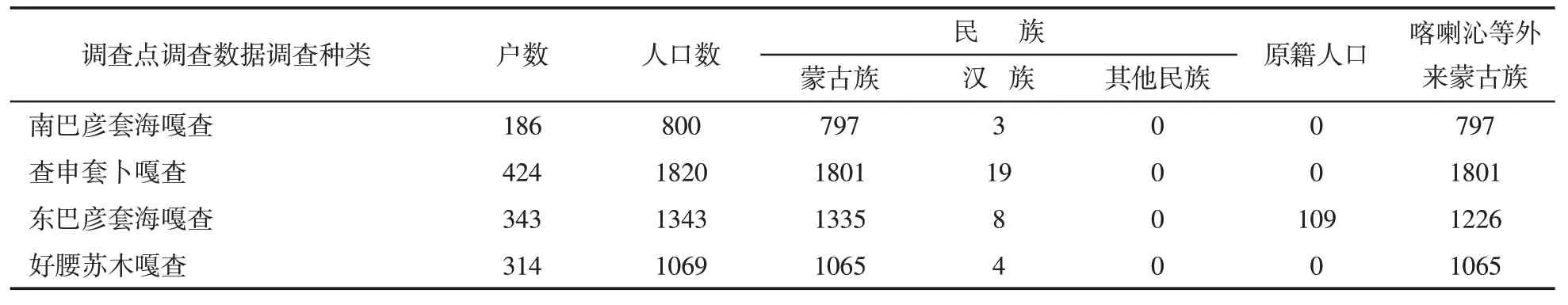

(一)好腰苏木镇的情况

好腰苏木镇位于科右中旗最南部,巴彦呼舒镇东南90 公里处。东与通榆县新发乡接壤,南与科左中旗花胡硕苏木交界,西与扎鲁特旗道老杜苏木相连,北与本旗巴彦茫哈、巴彦淖尔苏木毗邻。辖有9 个嘎查、24 个自然村、一个居委会(居委会没调查),2848 户10801 人,见表1。其中蒙古族10421 人,占总人口的96.48%,汉族330 人,占总人口的3.06%,其他少数民族50 人,占总人口的0.46%。蒙古族里原籍科尔沁蒙古族580人,占蒙古族人口的5.57%,喀喇沁等外来蒙古族9841 人,占蒙古族总人口的93.43%。

表1 好腰苏木镇各嘎查人口调查情况

续 表

(二)巴彦淖尔苏木情况

巴彦淖尔苏木位于科右中旗东南部,距旗所在地巴彦呼舒镇60 公里,东与吉林省通榆县团结乡接壤,南与好腰苏木镇交界,西与巴彦茫哈苏木相连,北与高力板镇毗邻。全苏木总土地面积564 平方公里(84.6万亩),辖有9 个嘎查,30 个村(艾里),3690 户,10665 人,见表2。其中蒙古族9867 人,占总人口的92.52%,汉族762 人,占总人口的7.14%,满族36 人,占总人口的0.38%。蒙古族人口中原籍蒙古族1200 人,占蒙古族人口的12.16%,喀喇沁等外来蒙古族8667 人,占蒙古族人口的87.84%。

表2 巴彦淖尔苏木各嘎查人口调查情况

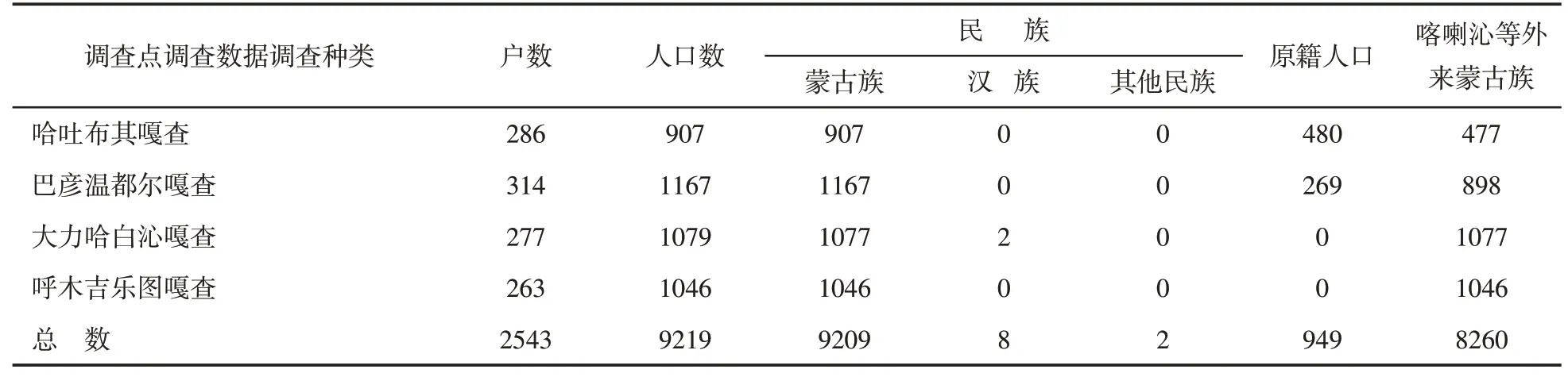

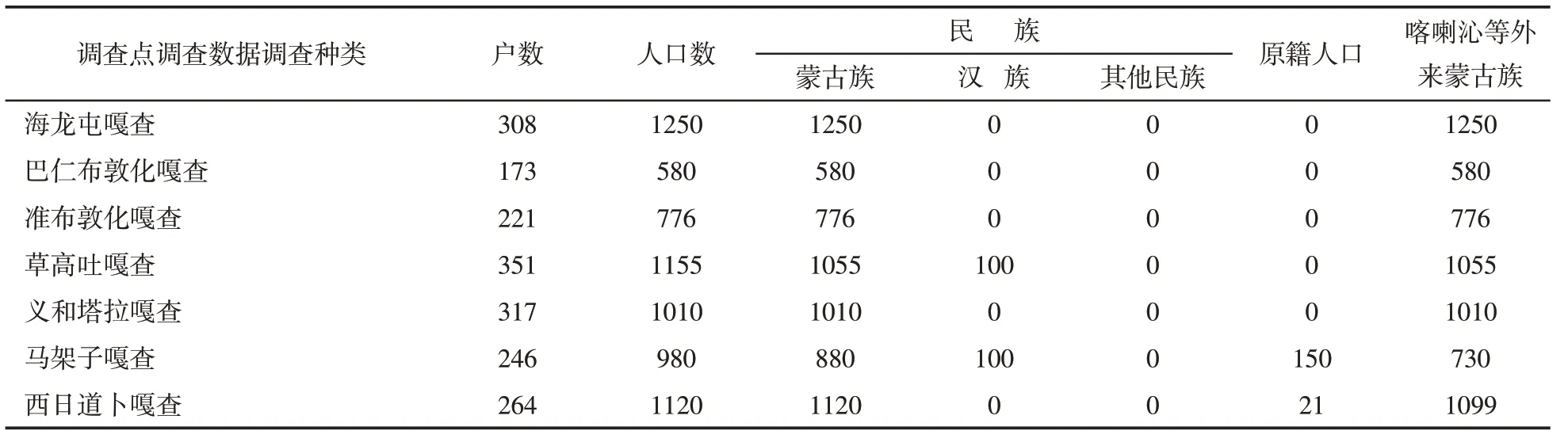

(三)巴彦茫哈苏木情况

巴彦茫哈苏木位于旗所在地巴彦呼舒镇西南75 公里处,东与巴彦淖尔苏木相连,南与好腰苏木镇接壤,西与扎鲁特旗道老杜镇毗邻,北与高力板镇交接。全苏木总土地面积707 平方公里(105 万亩),辖有8个嘎查,28 个村(艾里),总户数2543 户,9219 人,见表3。其中蒙古族人口有9209 人,占总人口的99.89%,汉族有8个,占总人口的0.087%,其他少数民族2 人,占总人口的0.022%。蒙古族人口里原籍科尔沁蒙古族949 人,占蒙古族人口的10.31%,喀喇沁等外来蒙古族8260 人,占蒙古族人口的89.69%。

表3 巴彦茫哈苏木各嘎查人口调查情况

续 表

(四)高力板镇情况

高力板镇位于旗所在地巴彦呼舒镇南37 公里处,东与吉林省通榆县交界,西与通辽市扎鲁特旗毗邻,北与巴彦呼舒镇、新佳木苏木接壤,南与巴彦淖尔苏木和巴彦茫哈苏木相接。全镇总面积为1061.3 平方公里,辖22 个嘎查,3 个居委会,76 个自然屯(艾里),共有8892 户,23198 人(3 个居委会未调查),见表4。其中蒙古族人口有19868 人,占总人口的85.65%,汉族3330 人,占总人口的14.35%。蒙古族人口中原籍蒙古族238 人,占蒙古族人口的1.2%,喀喇沁等外来蒙古族19630 人,占蒙古族人口的98.80%。

表4 高力板镇各嘎查人口调查情况

(五)新佳木苏木情况

新佳木苏木位于旗所在地巴彦呼舒镇东南26 公里处,东与吉林省通榆县向海乡接壤,南和西边与高力板镇交界,北与突泉县太平乡和代钦塔拉苏木相连。全苏木总面积1301.1 平方公里,辖有13 个嘎查,33 个自然村(艾里),有3596 户,总人口有13206 人,见表5。其中蒙古族有12160 人,占总人口的92.08%,汉族有1046人,占总人口的7.92%。蒙古族人里原籍蒙古族1009 人,占蒙古族人口的8.3%,喀喇沁等外来蒙古族有11051 人,占蒙古族人口的91.7%。

表5 新佳木苏木各嘎查人口调查情况

(六)巴彦呼舒镇情况

科右中旗所在地巴彦呼舒镇位于该旗中部霍林河中下游地区,在兴安盟行政公署所在地乌兰浩特市西南160 公里处,该镇北和东边与代钦塔拉苏木接壤,南与高力板镇相连,西和西南与通辽市扎鲁特旗乌努格其苏木,嘎亥图镇交界,西北与杜尔基镇毗邻。全镇总土地面积有799.9 平方公里,辖有22 个嘎查,12 个社区居委会(这12 个居委会没有调查),40 个自然村(艾里),共有6220 户,总人口有78918 人,我们共调查了22201 人,见表6。其中蒙古族21819 人,占调查总人口的98.28%,汉族382 人,占调查总人口的1.72%。蒙古族人口中原籍蒙古族有959 人,占蒙古族人口的4.4%,喀喇沁等外来蒙古族有20860 人,占蒙古族人口的95.6%。

表6 巴彦呼舒镇各嘎查人口调查情况

续 表

(七)代钦塔拉苏木情况

代钦塔拉苏木位于科右中旗中部,东与突泉县溪柳乡和太和乡接壤,南与新佳木苏木相连,西与巴彦呼舒镇,杜尔基镇交接,北与额木庭高勒苏木毗邻。全苏木总面积857.1 平方公里,苏木辖有12 个嘎查,42 个自然村(艾里),总户数有3072 户,总人口有10182 人,见表7。其中蒙古族人口有8828 人,占总人口的86.7%,汉族1352 人,占总人口的13.28%,其他少数民族(满族)2 人,占总人口的0.02%。蒙古族人口里原籍蒙古族5852人,占蒙古族人口的66.29%,喀喇沁等外来蒙古族2976 人,占蒙古族人口的33.71%。

表7 代钦塔拉苏木各嘎查人口调查情况

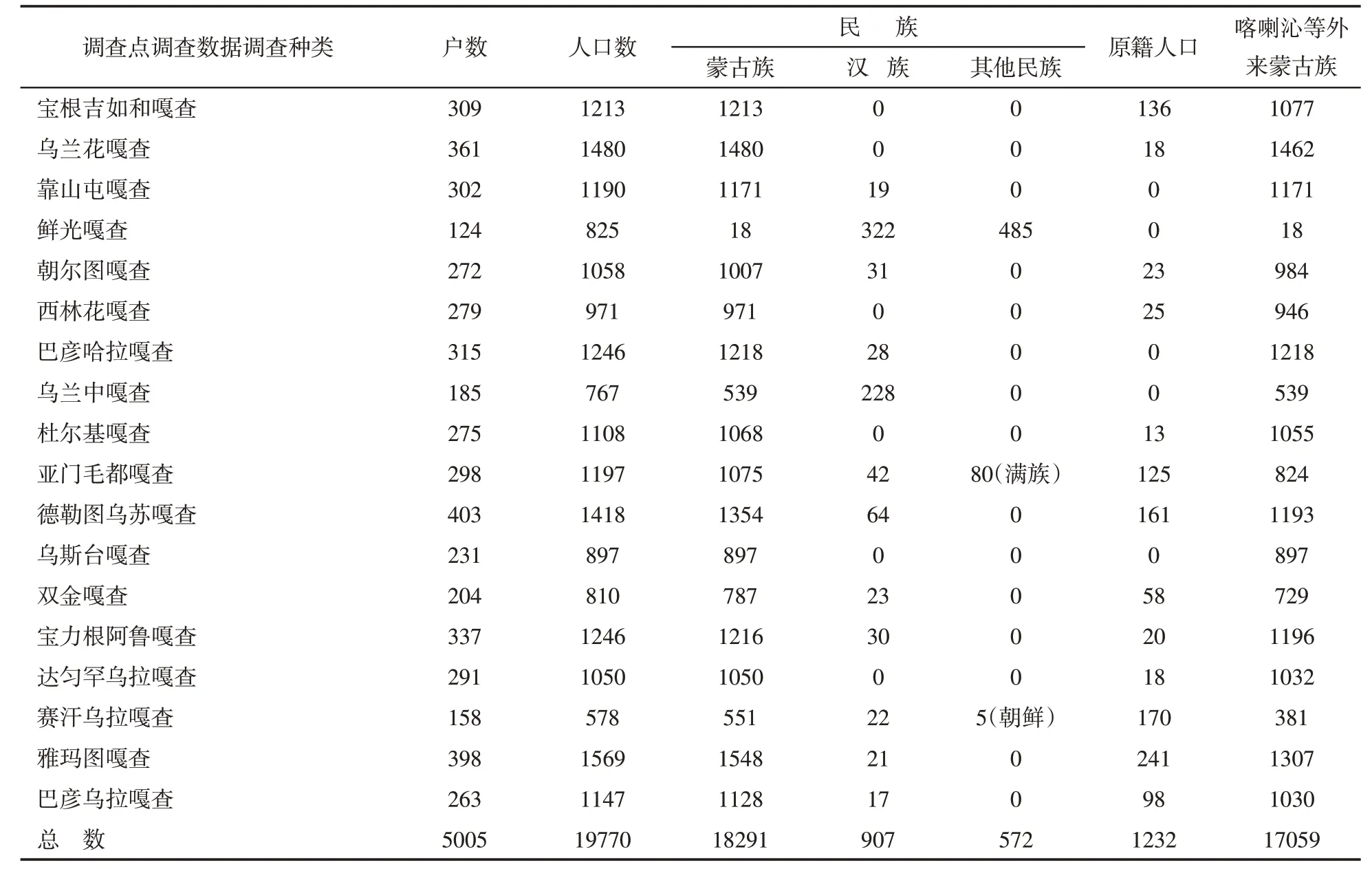

(八)杜尔基镇情况

杜尔基镇位于旗所在巴彦呼舒镇西北30 公里处,处于大兴安岭山地向松嫩平原过度带、霍林河中游地带,东北额木庭高勒苏木和代钦塔拉苏木相邻,南与巴彦呼舒镇接壤,西与通辽市扎鲁特旗嘎亥图镇毗邻,北与杜列毛杜镇交界。总土地面积1143 平方公里,全镇辖有18 个嘎查,50 个自然村(艾里),1 个居委会(这1 个居委会没有调查),总户数有5005 户,总人口有19770 人,见表8。其中蒙古族18291 人,占总人口的92.52%,汉族907 人,占总人口的4.59%,其他少数民族572 人,占总口的2.89%。蒙古族人口中原籍蒙古族有1232 人,占蒙古族人口的6.74%,喀喇沁等外来蒙古族有17059 人,占蒙古族人口的93.26%。

表8 杜尔基镇各嘎查人口调查情况

(九)额木庭高勒苏木情况

额木庭高勒苏木位于旗所在地巴彦呼舒镇北50 公里处,东与突泉县泰和、西柳乡接壤,南与代钦塔拉苏木交界,西与杜尔基镇相连,北与吐列毛杜镇毗邻。全苏木总土地面积有72 万亩,苏木辖有16 个嘎查,38 个自然村(艾里),总户数有5260 户,总人口有18269 人,见表9。其中蒙古族有13680 人,占总人口的74.88%,汉族有4589 人,占总人口的25.12%。蒙古族人口中原籍蒙古族有128 人,占蒙古族人口的0.94%,喀喇沁等外来蒙古族有13552 人,占蒙古族人口的99.06%。

表9 额木庭高勒苏木人口调查情况

续 表

(十)吐列毛杜镇情况

吐列毛杜镇位于旗所在巴彦呼舒镇西北90 公里处,东与额木庭高勒苏木和突泉县学田乡、宝石乡毗邻,南与杜尔基镇和额木庭高勒苏木交界,西与扎鲁特旗乌兰哈达苏木和巴仁哲里木镇接壤,北与突泉县宝石镇、科右前旗阿力得尔苏木相连。全镇总土地面积1415 平方公里,辖有20 个嘎查,48 个自然村(艾里),有1 个居委会(居委会没有调查),总户数有6019 户,总人口有22098 人,见表10。其中蒙古族有21359 人,占总人口的96.66%,汉族739 人,占总人口的3.34%。蒙古族人口中原籍蒙古族36.09 人,占蒙古族人口的16.9%,喀喇沁等外来蒙古族17750 人,占蒙古族人口的83.1%。

表10 吐列毛杜镇各嘎查人口调查情况

续 表

(十一)巴仁哲里木镇情况

巴仁哲里木镇位于旗所在地巴彦呼舒镇西北119 公里处,东和东北与吐列毛杜农场和科右前旗桃尔木苏木、乌布林镇接壤,南和西南与吐列毛杜镇和扎鲁特旗乌兰大哈达苏木交界,西和西北与扎鲁特旗、霍林郭勒市、哈日诺尔苏木相连。全镇总土地面积2830 平方公里,辖有16 个嘎查,36 个自然村(艾里),总户数有3713 户,总人口有13120 人,见表11。其中蒙古族有12786 人,占总人口的97.45%,汉族有334 人,占总人口的2.55%。蒙古族人口中原籍蒙古族有41 人,占蒙古族人口的0.32%,喀喇沁等外来蒙古族有12745人,占蒙古族人口的99.68%。

表11 巴仁哲里木镇人口调查情况

(十二)哈日诺尔苏木情况

哈日诺尔苏木于旗所在地巴彦呼舒镇西北161 公里处,距通辽市霍林郭勒市43 公里,处于大兴安岭南麓,于通辽市、锡林郭勒盟和兴安盟三盟市交接地段,东和东南与巴仁哲里木镇相连,西和西南与霍林郭勒市接壤,北与锡林郭勒盟东乌旗呼热业图诺拉苏木毗邻。苏木总土地面积1130 平方公里,辖有8 个嘎查,11 个自然村(艾里),总户数有1040 户,总人口有3163 人,见表12。其中蒙古族有3056 人,占总人口的96.62%,汉族有107 人,占总人口的3.38%。蒙古族人口中原籍蒙古族116 人,占蒙古族人口的3.8%,喀喇沁等外来蒙古族有2940 人,占蒙古族人口的96.2%。

表12 哈日诺尔苏木人口调查情况

[注释]

①金巴拉:《近代科尔沁左翼中旗移民的流入及其影响》,《科尔沁历史文化研究》(内部发行),2015 年第1期,第8 页。

②金巴拉:《近代科尔沁左翼中旗移民的流入及其影响》,《科尔沁历史文化研究》(内部发行),2015年第1期,第6—8页。