工夫红茶制作新技术的研究现状

2020-02-22李荣林艾仄宜杨建华郑豪陈正涛史海华

李荣林 艾仄宜 杨建华 郑豪 陈正涛 史海华

摘要:本文对工夫红茶加工的非典型、非传统工艺进行了梳理,对鲜叶品质调控、人工光照萎凋、冷冻萎凋、加压萎凋、摇青-萎凋结合的各种技术参数变化及其可能的应用前景进行了分析,对红茶通氧发酵、加酶发酵、变温发酵、低湿度发酵、后发酵技术作了简要评估。发酵终点的自动判别研究已经引入计算机图像识别、电子舌等先进技术,但这些技术在生产活动中的应用仍然有限。在红茶制造中引入了名优绿茶的造型工艺技术,对促进红茶的品质提升和消费是有利的。

关键词:工夫红茶;人工光照萎凋;摇青-萎凋结合;加酶发酵;发酵终点自动判别

中图分类号:TS272.5+2 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2020)24-0041-04

红茶的基本加工流程是萎凋、揉捻、发酵、干燥。萎凋主要采用自然萎凋、日光萎凋、萎凋槽萎凋等方式或几种方式的结合,萎凋槽萎凋是较为通用的方式,萎凋时间6~12 h,萎凋结束时萎凋叶含水率为52%~62%。揉捻一般首先不加压揉20~30 min,然后轻重加压交替,全程揉60~90 min,具体时间根据叶质老嫩及萎凋程度来掌握。揉捻适度的判断准则是揉捻叶85%以上成条,叶色呈黄绿色(春)或黄色(夏),手捏有茶汁外溢。发酵的主流方式是用发酵室发酵,在温度为28~30 ℃,相对湿度为90%以上的环境下发酵3~5 h;发酵机发酵及室外自然发酵也在不少地方被应用。干燥一般使用链板式烘干机,条件为毛火温度110~120 ℃,时间10~15 min,足火温度90~100 ℃,时间15~20 min;目前以提香机作干燥机使用的现象也很普遍,但提香机升温较慢,干燥时间要2 h以上。

随着茶叶加工理论研究的深度拓展,机电技术的不断进步,以及茶叶消费需求的持续变化,红茶的加工技术也在不断发展,一些非主流或者说非典型的理念、技术在红茶加工或品质提升过程中被接受和使用。

1 鲜叶拼配和品质调控

根据品种特性(如酶活性、酚氨比等生化特征)以及按一定工艺制作成红茶后感官审评的结果,将茶树品种划分成适宜或不适宜制作红茶的不同类群,不过事实上没有这么绝对,尤其是在消费需求多样化的时代,如果以“红汤红叶”作为红茶的基本特征,可以认为没有哪1种茶树品种是完全不适宜制作红茶的。茶叶种植场为了更加充分地利用所拥有的茶树品种资源,常常会根据各种鲜叶的基本生化特征及物理特征(如叶片的软硬度,芽的饱满程度,绒毛的密度)对它们进行搭配,这样往往能制作出具有特殊风味的红茶。

茶树栽培管理的目的是获得优质的制茶原料,但针对茶树鲜叶品质采用特定的技术进行调控的做法仍然不够普及,不过已经有了一些尝试。以水杨酸或茉莉酸对茶树进行处理制作出的绿茶、红茶和乌龙茶品质更优[1],用β-氨基丁酸、壳聚糖等处理茶树后鲜叶的多酚含量有所上升,多酚氧化酶活性显著增强[2],这除了有一定的生态学意义,对制作高品质红茶显然也是有利的。

2 萎凋新技术

2.1 摇青程序的引入

摇青原是乌龙茶制作特有的程序,但现在已被频频用于“花香红茶”的制作。根据实践经验可知,经摇青处理制成的红茶,茶红素、茶黄素含量皆有增加,香气有明显提高,冲泡后香气也更持久。

但是红茶制作所用茶树品种、鲜叶的采摘嫩度与乌龙茶有明显不同,各地在红茶制作过程所采用的摇青技术参数[机器转速、摇青次数、每次摇青的转数(时间)]差别巨大。这固然可以认为是遵循了看茶做茶、因地制宜的原则,也说明摇青技术如何用于红茶制作仍在不断探索中。对不同研究中红茶制作时摇青的具体方法作如下对比。

示例1[3]:第1次摇青,摇青机转速为22 r/min,时间约30 min,然后摇青叶在摇青机内静置20 min左右,进行第2次摇青,摇青机转速为29 r/min,时间约60 min。

示例2[4]:萎凋2 h(减质量率8%~12%)后,用摇青机摇青,第1次摇青1.5~2.0 min,转速为50 r/min,摊放1 h后进行第2次摇青3~4 min,转速为50 r/min。

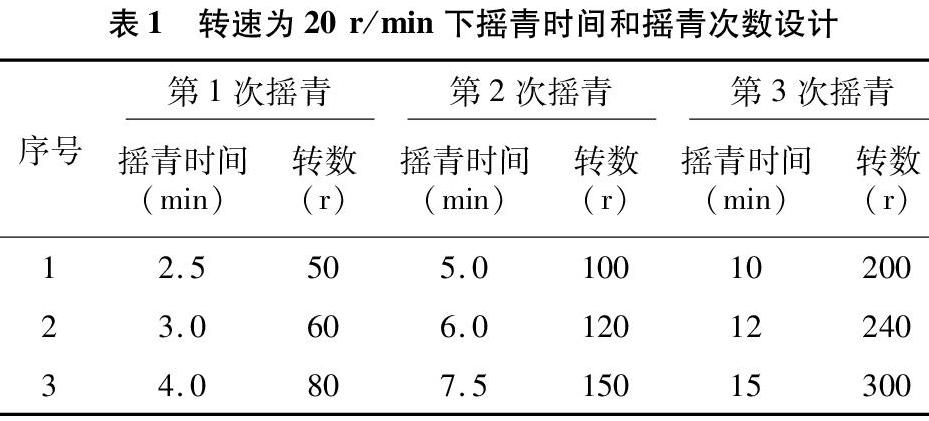

示例3[5]:转速为20 r/min下摇青时间和摇青次数的设计见表1。

可见不同的试验所采用的摇青方法有很大的不同,一些关键的技术参数如起始摇青的叶片含水率、摇青机转速、摇青时间、摇青次数等仍需要根据实际需求进行优化。实践中发现,摇青叶走水、叶片损伤程度的控制对后续揉捻程序以及香气的优化都是至关重要的。

2.2 萎凋中引入额外光源

根据文献报道,萎凋过程中引入红光或黄光有助于提升红茶品质[6],尤其是成品茶香气物质种类的增加。亦有报道认为,萎凋时引入穿透性强的紫外光能促进叶片细胞的各种生化反应,有效提高工夫红茶的各项主要品质成分含量[7]。在萎凋槽或萎凋室中安置光源并不复杂,但实践中在萎凋阶段引入光照处理的方法并没有得到普及,这可能是由于光处理提高红茶品质的具体技术参数如光源、光照度、准确波长、光照时间、连续光照或间歇光照的选择和设置等仍不能十分明确,以致光照萎凋的效果还只是在试验条件下能够体现,在生产上广泛应用的效果仍有待观察。此外光照萎凋提高红茶品质的原理也不是十分清楚,人工光照和日光照射引起的效应差异如何也不甚明确,这都可能是限制光照技术在萎凋中应用的因素。

2.3 冷冻萎凋

冷冻萎凋技术一直都有人在进行试验研究(如CN201710106921.X,CN201710633457.X),它的优点是使发酵时间大幅缩短,水浸出物、茶黄素和茶红素含量增加,滋味和汤色得到优化,主要的问题是茶香较低,这一缺陷也许可以通过加入外源糖苷酶或直接加入水果氧化酶、水解酶等方式加以解決。通过冷冻萎凋制作出的红茶具有一定的冷溶性,须进一步对冷冻作业的具体技术参数进行细致的优化,如起始冷冻的萎凋叶状态(萎凋程度)、冷冻温度、冷冻持续时间、回温程序以及后续加工程序的技术参数调整等仍需要继续试验。生产过程中向红茶加工工艺中引入冷冻程序需要增加额外设备,消耗更多能源,若要进行推广还需考虑经济可行性。

2.4 加压萎凋

研究认为,超高压(压力≥500 MPa)处理可明显提高红茶中芳樟醇、水杨酸甲酯、癸酸乙酯、氨基酸含量,使茶汤红艳明亮,滋味浓强带鲜[8]。不过因为超高压处理设备要求高,投入大,如果不能获得品质或功能特异的茶产品将难以推行。

3 揉捻与发酵

3.1 揉捻

截至目前,揉捻技术变化较少,传统上一直强调揉捻的加压程序要遵循轻-重-轻交替的原则,但实践中也有轻压到底,长时间(如3 h)揉捻的做法,该方法尤其适用夏秋茶且实行重萎凋的红茶制作。

3.2 自然发酵

红茶发酵一直强调要在高湿度的环境中进行,但在江苏南部一些企业以白化茶春茶后期原料为基础制作红茶时,采用1种叫自然发酵的方法,将揉捻叶装入竹扁(深度3~4 cm),盖1层潮湿纱布,然后置于背风向阳处进行自然发酵,发酵时间为4~5 h,在此情形下,环境温度为20~25 ℃,相对湿度只有50%~60%,制成的红茶感官和理化指标都正常,这是值得关注的。有专利文献(CN201810528657.3)中介绍,紫芽茶的制作过程中采用一种称作“干发酵”(相对湿度60%~70%)的技术,可以显著改善品质。祁门红茶发酵中湿度设为70%~80%也很正常[9];利用广东丹霞 2 号茶树品种制作红茶时建议的最佳条件是萎凋温度20~25 ℃,时间33 h,发酵温度20~22 ℃,时间12 h,这是颠覆常规的[10]。因此红茶萎凋、发酵过程水分、温度的调控与品质形成的关系还有很大的研究空间。

3.3 通氧发酵

红茶发酵是一个耗氧过程,一般情况下保持发酵场所空气流通即能满足氧气要求,相關研究认为,发酵中额外通气(通氧)有助于加快发酵进程,也有利于提高红茶品质[11]。发酵中人为通气简单易行,可以根据需要实施。

3.4 加酶技术

已有大量研究证明,使用外源酶可以改善茶叶品质[12],但在红茶发酵过程中加入外源酶属于非常规技术,因为按现行标准(GB/T 32744——2016《茶叶加工良好规范》)要求,纯茶叶加工过程中不允许使用食品添加剂,这可能是酶技术在常规茶叶加工中没有普遍使用的一个原因。如果是加工特定的茶产品,加入符合食品安全规范的外源物质原则上是可以的。食品级的酶制剂现在已经很廉价、很容易获得,当使用酶制剂可以显著地改善茶叶的色香味时,应鼓励在符合食品添加剂使用规范的前提下使用。实际操作中也可以使用果汁或果实匀浆(相当于粗酶液)替代商品酶制剂,这样可以制得具有特殊风味的红茶。中国专利中已有不少这样的案例。

除了使用酶制剂或加入果实匀浆外,在红茶加工中,搭配其他食用或药用植物材料(如山楂叶、羊栖菜提取物,文献来源分别为CN201310498796.3、CN201810528435.1),使用各类食品添加剂(如山梨糖醇、碳酸氢钠、糖胺、聚氧乙烯木糖醇酐单硬脂酸酯),以获得特定品质红茶的做法也已不鲜见。还有专利文案(CN201811024639.8)提出,在发酵中加入表没食子儿茶素或外源茶汁来提高茶黄素的含量。

2.5 变温发酵

变温发酵的概念早期由安徽农业大学陈以义教授提出[13],之后不断有人进行相关探索,一般认为,发酵前期适当高温(35~40 ℃),中后期温度降低(25~30 ℃)有利于茶黄素的积累。在当前技术条件下,发酵室或发酵机调温调湿已经很容易做到,可推行这一技术。

2.6 后发酵技术

四川省农业科学院茶叶研究所提出的专利《一种红茶制备方法》CN201810394901.1设计了3次发酵方法,将鲜叶萎凋、摇青、揉捻后置于筛网发酵槽上,在28~35 ℃、湿度≥92%的条件下进行第1次发酵,时间持续4~7 h,然后在25~32 ℃的条件下脱水;再以双层湿纱布覆盖,在25~36 ℃、湿度≥95%的条件下进行第2次发酵,持续3~7 h;第2次发酵完成后,直接进行干燥或者再次脱水后进行第3次发酵。最后于筛网槽上干燥至含水率为4%~7%,得成品红茶。这样的工艺发酵时间最少7 h,多则可能超过15 h, 2次发酵和3次发酵相当于渥堆,有人甚至直接提出了后湿热处理或发酵与渥堆联合的红茶制作工艺[14],还有研究在传统红茶加工工艺基础上,尝试融入黄茶闷黄工艺,以改善夏秋红茶品质[15],这也都是颠覆传统的。

2.7 发酵终点的判别

发酵终点的判定目前主要依赖于经验。研究者们对发酵适度的自动判别也进行了大量的试验,相对简单的是基于发酵叶浸提液的色度指标L、a、b或在某一波长(如460 nm)下吸光度值的连续变化进行判断(色差值ΔE值接近0时即可判断为红茶发酵适度)[16-17]。江苏大学、华中农业大学提出了基于红外光谱和L、a、b颜色空间或RGB(红、绿、蓝)、HSI(色调、色饱和度、强度)颜色空间的发酵自动监测、判别系统[18-19],中国农业科学院茶叶研究所和华中农业大学分别提出了嗅觉可视化传感器及气体检测系统[20]和基于色相Hab值的发酵判别系统[21]。浙江大学和中国农业科学院茶叶研究所还分别提出了1种基于红茶关键品质化学成分自动监测和聚类分析的发酵终点判别法[22-23],另外电子鼻、电子舌等也被用于红茶发酵程度的判别[24],但这些研究在生产系统中的实际应用还很有限。

4 红茶的造型

名优绿茶造型变化丰富,形成了独特的文化。工夫红茶的毛茶外形特征一直都以略带弯曲的条形为主,为了满足消费者的需求,人们尝试将名优绿茶的造型技术应用到红茶制作中,现已制作出直条型、针型、扁平型、卷曲型等多种形态的红茶[25],红茶制作中适度讲究造型对提升红茶品质、丰富产品类型、促进红茶消费是有益的。

茶叶加工技术在飞速变化,理论的滞后,经验的固守都是没有出路的,唯有不断总结,不断实践,与时俱进才能在茶叶生产中获得进步和成功。

参考文献:

[1]Shi J,Xie D C,Qi D D,et al. Methyl jasmonate-induced changes of flavor profiles during the processing of green,oolong,and black tea[J]. Frontiers in Plant Science,2019,10:781.

[2]李珍珍,杨亦扬,胡云飞,等. 苯并噻二唑(BTH)和β-氨基丁酸(BABA)对茶树新梢生长和品质成分的影响[J]. 茶叶科学,2014,34(4):331-336.

[3]邓懿珊,朱海燕,关湘智. 花香型玲珑红茶加工技术研究[J]. 广东农业科学,2014,41(21):83-85,96.

[4]陈凤月,潘玉华,黄先洲. 花香型坦洋工夫红茶萎凋技术[J]. 农产品加工,2012(9):68-70.

[5]张 静,徐仲溪. 摇青工艺在工夫红茶加工过程中的应用研究[J]. 湖南农业科学,2013(10):30-31.

[6]Ai Z,Zhang B,Chen Y,et al. Impact of light irradiation on black tea quality during withering[J]. Journal of Food Science and Technology,2017,54(5):1212-1227.

[7]羅勇周,周 颖,谭 婷,等. 紫外照射与做青处理对红茶茶多酚及茶黄素的影响研究[J]. 茶叶通讯,2015,42(1):34-37.

[8]谭俊峰. 超高压对茶叶主要品质成分含量的影响[D]. 北京:中国农业科学院,2008.

[9]孙西杰,陆国富,徐 乾,等. 轻萎凋与轻发酵工艺对祁门红茶感官品质的影响[J]. 中国茶叶加工,2013(4):27-28,33.

[10]王秋霜,凌彩金,乔小燕,等. 萎凋及发酵时间对广东丹霞红茶香气及品质的影响[J]. 茶叶科学,2019,39(3):342-355.

[11]冯 林. 工夫红茶通气氧发酵技术及其化学成分变化研究[D]. 重庆:西南大学,2012.

[12]林馥茗. 提高八仙红茶品质的加工工艺研究[D]. 福州:福建农林大学,2011.

[13]陈以义,江光辉. 红茶变温发酵理论探讨[J]. 茶叶科学,1993,13(2):81-86.

[14]贾玲燕,徐元骏,刘晓慧,等. 后湿热工艺对红茶品质的影响[J]. 中国食品学报,2016,16(7):176-183.

[15]郑红发,赵 熙,黄 浩,等. 发酵和渥堆联用技术对红茶品质的影响研究[J]. 茶叶通讯,2017,44(1):33-36.

[16]赵 飞,马圣洲,吴琴燕,等. 色差法监测红茶发酵适度技术[J]. 江苏农业科学,2017,45(10):157-160.

[17]刘玉芳. 工夫红茶发酵适度检测方法的研究[J]. 中国农学通报,2011,27(4):345-349.

[18]张 彬. 基于光学传感器技术的红茶通氧发酵过程在线监测研究[D]. 镇江:江苏大学,2017.

[19]钱园凤. 工夫红茶发酵适度判定方法研究[D]. 杭州:中国农业科学院茶叶研究所,2013.

[20]陈 琳. 基于嗅觉可视化技术的工夫红茶发酵程度判定方法研究[D]. 北京:中国农业科学院,2017.

[21]杨 龙. 利用计算机视觉技术控制红茶发酵的方法研究[D]. 武汉:华中农业大学,2013.

[22]桂安辉,朱宏凯,何华锋,等. 基于动态聚类分析的工夫红茶发酵过程品质成分变化与发酵适度判别的研究[J]. 中国农学通报,2016,32(7):196-204.

[23]林瑜玲,郭雅玲,赖凌凌,等. 红茶发酵化学与品质控制研究进展[J]. 食品安全质量检测学报,2014,5(11):3699-3704.

[24]Ghosh A,Sharma P,Tudu B. Detection of optimum fermentation time of black CTC tea using a voltammetric electronic tongue[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement,2015,64(10):1-11.

[25]徐明珠. 工夫红茶加工新工艺的研究[D]. 武汉:华中农业大学,2011.徐 海,鲍 熹,董洪燕,等. T7噬菌体穿孔素的克隆表达及对宿主损伤研究[J]. 江苏农业科学,2020,48(24):45-49.