珊瑚状猴头的生物学特性与培养条件研究

2020-02-22王建瑞彭炜航

杨 彤 王建瑞* 彭炜航

(1.鲁东大学农学院,山东 烟台264025;2.山东博华高效生态农业科技有限公司,山东 滨州256500)

珊瑚状猴头[Hericium coralloides(Scop.)Pers.],隶属于担子菌门(Basidiomycota)、伞菌纲(Agariomycetes)、红菇目(Russulales)、猴头菌科(Hericiaceae)、猴头菌属(Hericium),又名松花蘑(长白山区)、玉髯[1],与猴头菌[Herieium erinaeeus(Bun.:Fr)Pers.][2]为同属类群。该种分布于我国东北三省、陕西、四川、云南、新疆、西藏等地[3],是长白山自然保护区特有的珍稀食药用真菌,由于分布较少,已被相关研究列为“三级保护种”[4]。每年初夏至初秋,生长于白桦、槭树等多种阔叶树树干或腐木上。

猴头菌属类群是我国著名的食药用真菌资源,近年来,被大量用于新药产品开发上,其菌丝体多糖具有抗肿瘤、提高免疫力、抗凝血、降血脂等功效[5,6]。该属中的猴头菌含有能显著提高人体免疫力、抗肿瘤的猴头菌多糖[7,8];珊瑚状猴头菌多糖具有显著的抗氧化作用,对大鼠肝脏的代谢有调节作用[9]。

目前国内对猴头菌属的液体发酵工艺的研究比较多。例如刘晓鹏等[10]通过对影响猴头菌生长的主要营养因子进行研究得出液体培养猴头菌的最佳营养条件组合,并利用中心复合设计法与响应面分析,优化了猴头菌液体培养的发酵工艺条件。

据报道,产自长白山的珊瑚状猴头菌营养丰富,含有18种氨基酸,其中有人体所必需的氨基酸8种。珊瑚状猴头还具有利五脏,滋补,助消化功能,用于主治神经衰弱、胃溃疡等疾病,是一种优良的药用真菌。但是,由于珊瑚状猴头分布稀少,研究和开发利用的相关报道不多。2010年,范宇光和图力古尔[11]首次报道产自长白山自然保护区的珊瑚状猴头驯化栽培成功,并简要介绍了人工栽培技术,而未见其生物学特性及培养条件优化的相关研究报道。

1 材料与方法

1.1 供试菌株

本试验供试菌株采摘自吉林长白山,分离纯化后得到纯菌种,经过分子生物学实验提取DNA,并扩增ITS 序列,其结果经在GenBank 上比对,确定该菌株为珊瑚状猴头,编号:090801。

1.2 培养基

PDA 培养基配方:马铃薯200 g、葡萄糖20 g、蛋白胨2 g、KH2PO43 g、MgSO41.5 g、维生素B120 mg、琼脂20 g,水1 000 mL。

碳源基础培养基配方:马铃薯200 g、蛋白胨2 g、KH2PO43 g、MgSO41.5 g、维生素B120 mg、琼脂20 g,水1 000 mL。氮源基础培养基配方:马铃薯200 g、葡萄糖20 g、KH2PO43 g、MgSO41.5 g、维生素B120 mg、琼脂20 g,水1 000 mL。

正交试验基础培养基配方:马铃薯200 g、KH2PO43 g、MgSO41.5 g、维生素B120 mg、琼脂20 g,水1 000 mL。

1.3 试验方法

(1)碳源试验。珊瑚状猴头菌接种在PDA 培养基的平板上,22℃培养,待其长满培养皿时用直径1 cm的打孔器取一菌丝块,接种于PDA 培养基的培养皿中央。在碳源基础培养基上分别加入葡萄糖20 g,蔗糖20 g,麦芽糖20 g,可溶性淀粉20 g,乳糖20 g。分别在以上5种碳源培养基平板上接种、培养。每隔48小时用划线法测量菌落直径,连续测量14天,观察菌丝长势。每个处理重复5次。

(2)氮源试验。在氮源基础培养基上分别加入酵母浸膏2 g,蛋白胨2 g,硫酸铵2 g,尿素2 g,亚硝酸钠2 g。分别在以上5种氮源培养基平板上接种。接种、培养和测量方法同碳源试验。每个处理重复5次。

(3)pH试验。用10%NaOH 溶液和10%HCl溶液将培养基的pH调节至3、3.5、4、5、6 等5个梯度。接种、培养和测量方法同碳源试验。每个处理重复5次。

(4)温度试验。分别置于15℃、20℃、22℃、24℃、28℃、30℃的恒温生物培养箱和15℃/20℃、20℃/25℃的变温培养箱中培养,其中变温为15℃与20℃,以及20℃与25℃各12 h 循环培养,测量方法同碳源试验。每个处理重复5次。

(5)正交试验。对以上4个因素碳源、氮源、温度、pH各选出4个水平,进行4 因素4 水平的正交试验。

2 结果与分析

2.1 不同碳源与珊瑚状猴头菌丝生长的关系

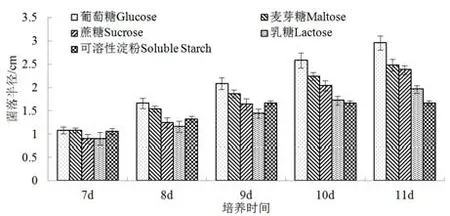

珊瑚状猴头菌丝在几种不同碳源培养基中均能够正常生长,生长长度随时间的变化见图1。其中,以在葡萄糖培养基上生长最快,以下依次是蔗糖、麦芽糖、乳糖,在可溶性淀粉中生长最慢。

图1 不同碳源培养基珊瑚状猴头的菌落半径

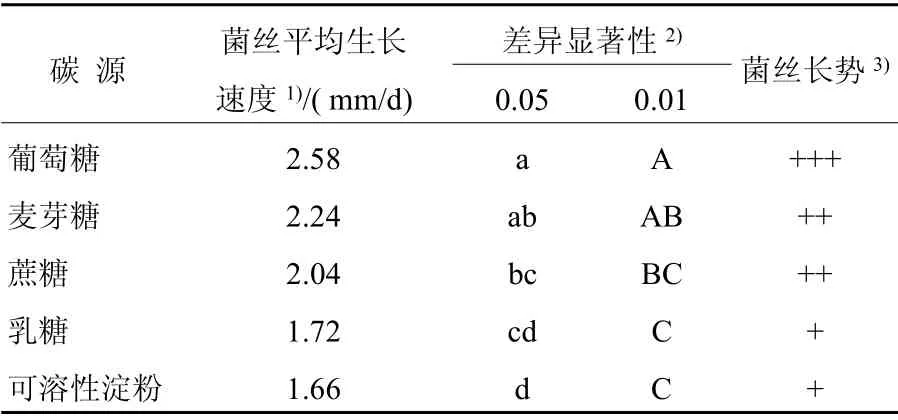

选取第11天不同碳源上的菌丝长度,进行方差分析,结果如表1。通过差异显著性分析得出,葡萄糖和麦芽糖处理组之间无显著差异,而葡萄糖和其他处理组差异均呈极显著;麦芽糖和蔗糖两个处理组之间没有显著差异,蔗糖和乳糖两个处理组之间也没有显著差异;可溶性淀粉和乳糖、蔗糖之间无极显著差异,但与其他处理组呈极显著差异。从生长势上看,在葡萄糖培养基中菌丝洁白、浓密,长势较好;其次为蔗糖、麦芽糖培养基,菌丝洁白、较密;乳糖和可溶性淀粉培养基上,菌丝稀薄。综合菌丝的生长长度和生长势,葡萄糖是珊瑚状猴头菌丝生长的适宜碳源。

表1 不同碳源培养基的珊瑚状猴头菌丝生长情况

2.2 不同氮源与珊瑚状猴头菌丝生长的关系

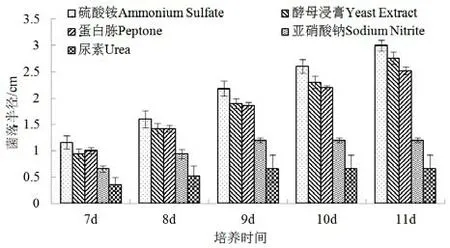

图2 不同氮源培养基珊瑚状猴头的菌落半径

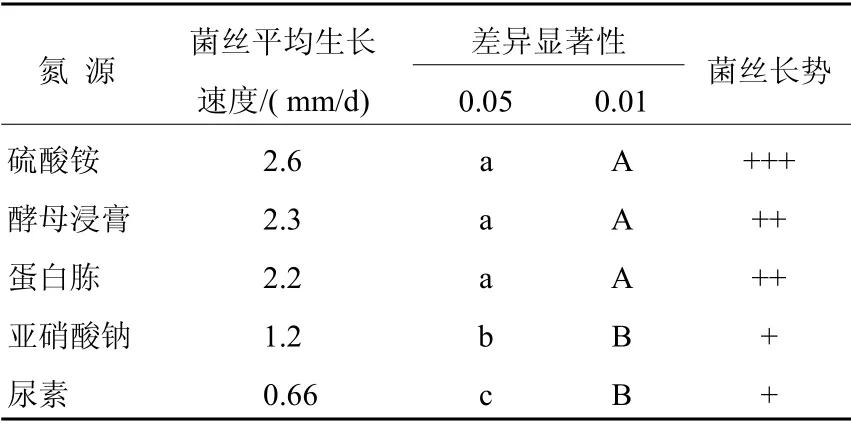

珊瑚状猴头菌丝在几种不同的氮源培养基中均能够生长,生长长度随时间而变化(图2)。其中,以在硫酸铵、酵母浸膏和蛋白胨3种培养基上生长较快,在硫酸铵培养基上生长最好,菌丝洁白,浓密;其次为酵母浸膏和蛋白胨培养基。亚硝酸钠和尿素两个处理菌丝生长差、长度短。选取第11天不同氮源的菌丝长度进行方差分析,结果如表2。通过差异显著性分析得出,硫酸铵、酵母浸膏和蛋白胨3个处理组之间的菌丝生长速度无显著差异,而这3 组与亚硝酸钠和尿素两个处理组之间呈极显著差异。从生长势看,硫酸铵处理组菌丝长势最好,其次为酵母浸膏和蛋白胨处理组,而亚硝酸钠和尿素两个处理组的菌丝长势最差,菌丝较弱、稀薄。综合菌丝的生长长度和生长势,硫酸铵是珊瑚状猴头菌丝生长的适宜氮源,酵母浸膏和蛋白胨也较为合适。

表2 不同氮源培养基的珊瑚状猴头菌丝生长情况

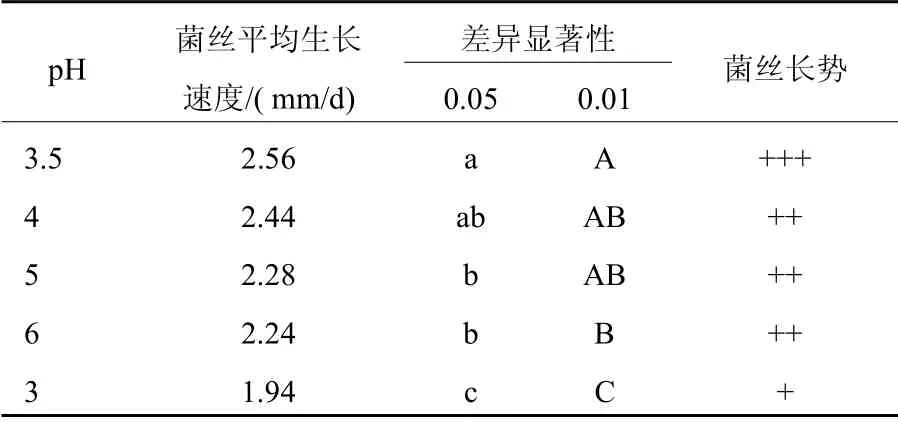

2.3 pH与珊瑚状猴头菌丝生长的关系

珊瑚状猴头菌丝在几种不同pH条件培养基上均能够生长,生长长度随时间的变化见图3。刚开始萌发时,几个处理组的菌丝生长速度差别不大,约经10天,pH最低的处理组菌丝生长速度明显低于其他几组,而pH为3.5和4的两个处理组,菌丝生长速度明显快于其他各组。

选取第11天不同pH处理组的菌丝,测量其长度,并进行方差分析,结果如表3:pH为3.5和4的两个处理组之间无显著差异。pH为5和6的两个处理组与pH为4的处理组之间也无显著差异,但与pH为3.5的处理组有极显著差异。从菌丝长势看,pH为3.5的处理组表现较好,其次是pH为4、5和6 处理组,而pH为3的处理组表现较差。综合菌丝的长速和长势,珊瑚状猴头菌丝生长的适宜pH为3.5。

图3 不同pH培养基珊瑚状猴头的菌落半径

表3 不同pH培养基的珊瑚状猴头菌丝生长情况

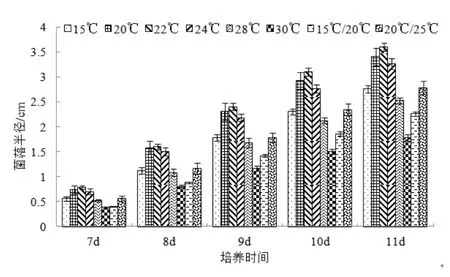

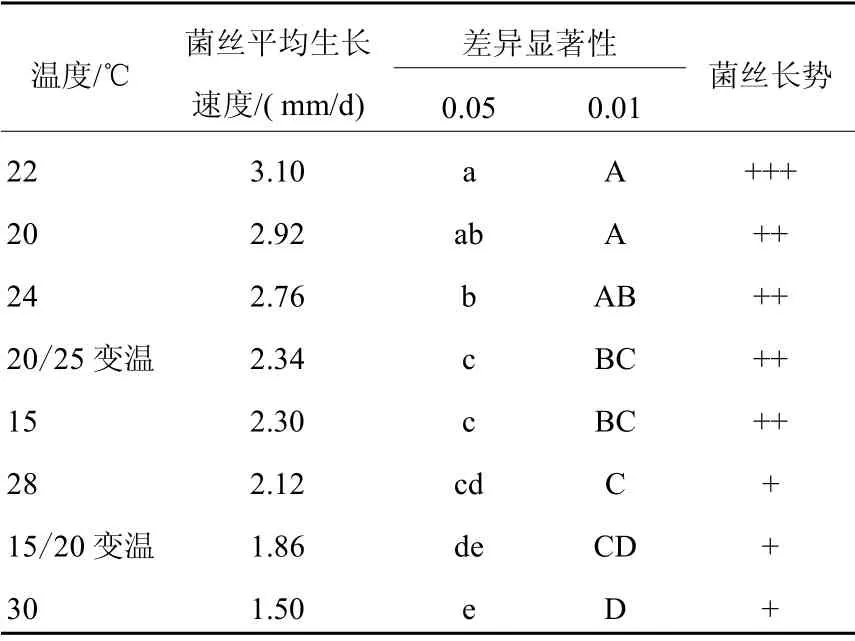

2.4 温度与珊瑚状猴头菌丝生长的关系

珊瑚状猴头菌丝在几种不同温度条件下均能够生长,生长长度随时间变化结果见图4。温度为20℃、22℃和24℃3个处理组的菌丝生长较快。尤以22℃处理组生长最好、最快。

选取第11天各处理组菌丝,测量其长度并进行方差分析,结果如表4。温度为22℃的处理组与20℃的处理组之间无显著差异,与24℃处理组之间存在显著性差异,但未达到极显著水平。温度低于20℃、高于24℃,以及两个变温处理组的菌丝生长速度明显下降,且长势差。综合菌丝的生长长度和生长势,珊瑚状猴头菌丝生长的最适温度为20~22℃。

图4 不同温度条件下珊瑚状猴头的菌落半径

表4 不同温度培养珊瑚状猴头菌的菌丝生长情况

2.5 珊瑚状猴头菌丝生长条件优化

从以上单因素实验中分别挑选适宜的4个水平进行4 因素4 水平正交试验。通过对菌丝长速的方差分析可知,4种因素的显著性差异大小顺序为:温度>pH>氮源>碳源(表5)。菌丝生长最好的是第3 组,即碳源、氮源分别是葡萄糖和蛋白胨、pH为4、温度22℃。根据各处理组中各因素同一水平之和的计算结果,结合菌丝长势,得出珊瑚状猴头菌菌丝培养的最佳条件为:碳源、氮源分别是葡萄糖和酵母浸膏,pH为4,温度为20℃。

表5 最佳培养条件正交实验结果

3 结论与讨论

在单因素实验中,葡萄糖和硫酸铵分别是理想的可利用碳源和氮源,菌丝体生长的最佳pH是3.5,最佳温度条件是22℃。其中,在温度的单因素实验当中我们采用了15℃/20℃及20℃/25℃两组变温来培养菌丝体,发现20℃/25℃是培养菌丝体的较适宜温度范围。在此温度范围内再设置20℃、22℃、24℃3个温度梯度发现,22℃是菌丝体最佳生长温度。说明该菌株的生物学特性与其生长地环境有较大关系。该菌主产于我国东北地区,属低温型菌类,本试验结果也显示该菌菌丝在较低温下生长较好,而对于变温和恒温的要求不大。

通过4 因素4 水平的正交试验分析得知:4种因素对珊瑚状猴头菌的影响程度从大到小依次为:温度>pH>氮源>碳源。而葡萄糖、酵母浸膏、pH为4、温度20℃是菌丝体最佳综合生长条件。

综合本试验单因素和正交试验分析比较认为,珊瑚状猴头的菌丝培养条件为:碳源为葡萄糖,氮源可选择酵母浸膏和蛋白胨,pH以3.5~4 较好。但使用固体培养基时,可将pH调至3.5~6 之间,20~22℃是菌丝体生长最适温度。