论中国传统叙事在迟子健写作中的变奏

——以《额尔古纳河右岸》为例

2020-02-15中山大学中文系510275

(中山大学 (中文系) 510275 )

一、研究综述

迟子建是中国当代具有广泛影响力的作家之一,其作品《雾月牛栏》《清水清尘》《世界上所有的夜晚》三次获得茅盾文学奖、鲁迅文学奖、冰心散文奖、庄重文文学奖和澳大利亚悬念句子奖金等国内外重要文学奖项。从1983年开始写作至今,迟子建一直潜心于小说、散文和随笔的创作,已发表作品600多万字,出版了单行本80多个。迟子建的创作始终以东北的黑土地为叙事场域,她以诗意的叙述风格和温情的笔触对中国最北疆土那片苍凉的黑土地上的大自然、历史、文化、风俗、少数民族等投以深厚的人文关怀,以远离现代性的姿态审视着现代性进程对传统的解构,对现代文明的反思,正像她所信奉的“温情的力量同时也就是批判的力量”。她的写作理性、朴素而节制,“从来没有那种感性的滥觞和那种很情绪化的张牙舞爪的写作”,“忧伤而不绝望的写作”——这是评论家、文学家谢友顺对迟子建写作风格的的描述,就像迟子建本人喜爱的贝多芬那首百听不厌的《田园交响曲》一样清新、自然和质朴。

纵观三十多年迟子建的创作生涯,她的作品受到读者得喜爱,作品被译成英、法、日、意等多国语言,而且始终受到评论界的高度关注。从1983年的成名作《北极村童话》到2015年的《群山之巅》,笔者将文学评论家的持续跟读,同步于迟子建的创作按时间,大致分为三个阶段,即八十年代末(1985-1989)的早期、九十年代初(1990-1994)完善期和1995以后的成熟期。早期的研究者从单篇作品出发分析人物形象、主题思想和艺术风格。在完善期间迟子建小说的研究者们引入叙事学、人类学、文化学将研究视野、批评方法和批评的视角扩宽。1995年后,长篇小说的创作成了迟子建的重心,进入了文学创作的成熟期。对此,郑枢概括了文学评论界对迟子建小说研究的现状,不但已经“对具备了一定的规模性”,而且在研究的成果“在数量、质量上都有了提升。”而对迟子建写作的解读角度也出现了多样化的趋势,不但有传统的现实主义、女性主义、也有最新兴起的乡土写作、文化阐释的模型,从整体宏观把握的历史书写和母体研究以及微观和细部研究都逐渐趋于了成熟,众多的意识和角度的介入对研究广度起到了扩宽的作用。综观对迟子建作品的解读和研究,主要集中于以下几个主题:(1)美学风格和艺术特征。(2)民间立场和底层书写。(3)女性主义视角。(4)地域的对比研究。对比萧红。(5)乡土文学与家园回望。对比沈从文。(6)现代性反思。(7)叙事学角度。一般是从文本叙事的儿童视角进行梳理和阐释。

目前,以中国传统文学叙事的角度解读迟子建的作品尚属空白,本文尝试抛砖引玉,扩宽对迟子建作品研究的视野。通过对迟子建的小说《额尔古纳河右岸》的研究,我们尝试找到如下问题的答案:中国传统叙事模式是否对《额尔古纳河右岸》产生影响?表现在哪些方面?迟子建的创作观与中国传统叙事艺术的关系是怎样的?迟子建如何看待新生活方式对鄂伦春古老文化的冲击?

本文将从中国传统文学叙事的角度,以浦安迪的《叙事学》和热奈特的叙事视角为理论基础,采用分析法、比较法、归纳法等科学研究方法,将迟子建重要的长篇小说《额尔古纳河右岸》作为研究对象,深入探讨中国传统文学叙事对迟子建小说的文体形态等外部结构和叙事视角、叙事声音、叙说方式等内部叙事视角的作用和影响,提炼其作品中中国古典文学的要素,从而阐释中国古典文学叙事传统在迟子建作品中的继承和创新。

二、中国古典传统叙事在《额尔古纳河右岸》中的传承

作为迟子建最重要的长篇小说之一——《额尔古纳河右岸》是一部史诗般的巨著,它以诗意语言书写了宏大的少数民族——鄂温克族百年历史变迁,获得第七届茅盾文学奖。鄂温克族生活在中国版图边界最北方,与俄罗斯仅有额尔古纳河一河之隔,他们历来以游猎、放牧和驯养驯鹿为生,数百年来他们与大兴安岭原始森林的自然、和谐地融为一体。但随着时代和生产方式的变迁,现代的生活方式一点点在消融瓦解着古老的鄂温克文化。细读文本,我们不难发现《额尔古纳河右岸》的叙事方式部分地传承了中国古典传统叙事,无论在外部结构还是在内部叙事我们都可以看到迟子建对中国传统叙事的吸收和借鉴,两者之间的关系也从迟子建的创作谈中得到印证。

(一)文本外在结构的古典传承

本书以“我”——敖鲁古雅的鄂温克族最后一位酋长女人的第一人称视角客观冷静地审视着本族近一百年的历史进程中的生存图景,大自然与人类、古老的文化与现代文明的碰撞书写着在现代文明的滚滚车轮之下“曾是这片土地主人的他们,成了现代世界的“边缘人””的过程,像一首“沉郁而苍凉的”挽歌。《额尔古纳河右岸》外在结构的古典传承主要体现在以下三个方面:

第一,“入话”与话本小说的契合。宋元明的话本小说的叙事结构一般分为四个部分,即题目、入话(倒入部分)、正话(主体部分)、和尾篇。在每一个部分正式开始之前,先讲一段与正文有关的话或小故事,或者诗、词,用以引出正文部分。《额尔古纳河右岸》一书为四段式结构,即:上部:清晨、中部:正午、下部:黄昏、尾声:半个月亮。在每个部分正文开始之前,都有一段“我”的独白,这些描写合在一起是对族人下山去布苏定居后“我”和安草儿的一天的生活。一天的时间被作者恰好按照章节的名称恰好分割为清晨、正午、黄昏和入夜(尾声)。每段“入话”与将要进行叙述的章节有着象征和铺垫的作用,然后再从容地开始正文的叙述,这种方式与话本的预叙述相似。譬如,在中部正午的“入话”里,作者不断地进行时间的提示;“现在既不是清晨也不是夜晚,……正午了,雨还在下。”以及接下来的“安草儿给我的茶缸续上水,然后对我说:‘阿帖,中午吃肉。’”“他告诉我中午吃肉后,就去拿肉了。那是昨天吃剩的半只山鸡。”到了正文叙述的也正是我的生命和鄂温克民族历史象征意义的“正午”:从1935年到伪满洲国灭亡。“我”在这个阶段经历了两次婚姻,族人置身于日本侵华的历史背景,正如一天之内的正午时间一样“沉静舒缓、端庄雄浑”。

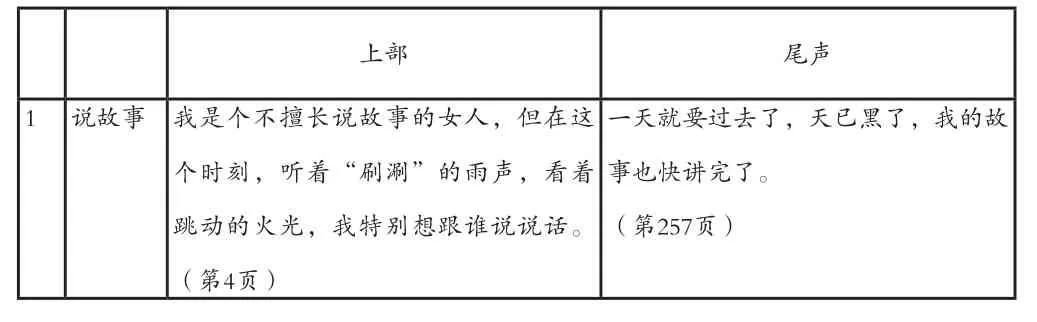

第二,“上部”和“尾声”的首尾呼应。毛宗岗评本《三国演义》叙述者言结尾曰“此所谓‘天下大势,合久必分,分久必合’者也,与第一回开头的‘天下大势,合久必分,分久必合’遥相呼应,因此毛宗岗曰;“直应转首卷起语,真一部书一如句。” 在《额尔古纳河右岸》的总体结构上,中国传统叙事的结构被作者无意识地与小说结构对应上了,“我们可以清晰地读出在《三国演义》、《水浒传》和《金瓶梅》中都可以看到的‘分—合’、‘聚 — 散’、‘色 — 空 ’的结构模式,虽是形式各不相同,但它们的质核却是一致的,这便是在 《 红楼梦》中达于极致和典范的‘梦的模式’,其‘盛极而衰’的、‘好便是了、了便是好’的历史终结论与命运循环论模式。”《额尔古纳河右岸》开篇即为“我”的大段独白,尾声《半个月亮》亦为“我”的独白,在布局的结构上也呈现了这种“遥相呼应”。作者在《从山峦到海洋(跋)》中写到,“到了第四乐章的《尾声》,它又回到了初始的和谐与安恬”。具体举例见下表:

表一

2 我和安草儿虽然营地只有我和安草儿了,可我一点儿也不觉得孤单。只要我活在山里,哪怕是最后一个人了,也不会觉得孤单的。(第3页)我留下来了,安草儿也留下来了,这就足够了。(第260页)3 火 我守着的这团火,跟我一样老了。无论是遇到狂风、大雪还是暴雨,我都守护着它,从来没有让它熄灭过,这团火就是我跳动的心。(第4页)安草儿进来了,他又往火上添了几块柴火。这团母亲送我的火虽然年龄苍老了,但她的面容却依然那么活泼、青春。(第261页)4 西班 我以为西班会把桦树皮吃掉,他从小就喜欢啃树皮吃,离不开森林的,可他最终还是像其他人一样,把它放在神鼓上了……我想西班一定是为了可怜的拉吉米才同意下山的。(第3页)我原想着西班可能也会留下来的,他爱啃树皮,他的字还没有造完,但西班是个孝顺的孩子,拉吉米去哪里,他就会去哪里……如果拉吉米有一天不在了,西班一定会回来的。(第260页)5 进与出 我回到希愣柱,坐在狍皮褥子上,守着火塘喝茶。(第3页)我走出希愣柱。(第261页)

首尾衔接,前后照应,在开放的流动的文本结构外制造相对闭合的完整叙事结构,《额尔古纳河右岸》从这个角度上继承和发扬了中国传统叙事的“照应 ”。

第三,文体构成上“神歌”和行文交替与《史记》、章回小说等传统文学的“韵散交替” 不谋而合,形成诗意话的叙事风格。正如刘晓军在《章回小说问题研究》一书中所述“司马迁《史记》于散文叙事中多引诗歌,如《项羽本纪》变以一曲“力拔山兮气概世”而道尽了霸王四面楚歌英雄末路时的无限悲凉。”而在嘉靖本的《三国演义》中,引用诗词韵文347处穿插在白话叙述之间。“韵散交替”在唐传奇中更显突出,在唐代这个诗歌鼎盛的年代,唐传奇的作者们“不仅常常有意识地把诗歌辞赋组织到叙述之中,而且常常运用凝练优美的语言创造诗化的艺术意境、或者渲染气氛,或者推动情节,或者传达心理,取得了重要的成果。”《额尔古纳河右岸》一个鲜明的民俗特色就是对神的选民——萨满充满传奇色彩的描述,其中最具备代表性的民俗元素就是“神歌”。全书除了瓦罗加为“我”低低吟唱的歌和马伊堪在贝尔娜失踪后唱的歌外,共出现神歌十次,都是萨满在作法的仪式上演唱的,神歌的对象有死去人、鹿、熊和天。第一首神歌出现在达瑪拉的葬礼上,尼都萨满唱了一首关于“血河”的歌,“让我看出了尼都萨满对母亲的那份深深的爱。”当年,年轻的哥哥尼都和弟弟林克同时爱上了漂亮的少女达玛拉,父亲决定让他们比试箭术,赢的人就可以娶走心爱的姑娘。在关键的时刻,一直箭无虚发的尼都不忍心看到弟弟林克失望的眼神,故意射偏了箭,在把心上人让给弟弟的同时,他自己的命运也发生了改变。在林克和达玛拉的成亲的时候,尼都呈现出即将成为萨满的征兆:用嘴吹一吹伤口就可以给自己止血……尼都从此成为氏族的萨满,按照“神”在人间化身的轨迹,他将终生与人间的情爱再无瓜葛。

直到林克去世,尼都萨满对达玛拉一直压抑的深情不再深埋在心底,他用漂亮的山鸡毛为达玛拉缝制了一条独一无二的百合花形状的裙子,达玛拉也为尼都精心准备了狍皮的手套和烟口袋,而是虽然深深地相爱,但鄂温克族有弟弟去世后哥哥不能娶弟媳为妻的族规,他们注定最后得到的只是得到对方的背影。这段令人唏嘘的感情在鲁尼的婚礼上达到巅峰,戛然而止。那天达玛拉穿上了这条心爱的羽毛裙,在那个生命中最后的秋天,裙子上的羽毛颜色像经过了“风霜的洗礼”,而穿着它的达玛拉是耀眼的、五彩斑斓的。”她跳着舞,去了另外一个世界。尼都萨满担心因为自己对达玛拉的爱,会让去另一个世界的达玛拉渡不过这条血河,而被其淹没,“灵魂彻底地消亡”,他唱起了神歌:

“滔滔血河啊,

请你架起桥来吧,

走到你面前的,

是一个善良的女人!

……

你们要怪罪,

那就怪罪我吧!

只要让她到达幸福的彼岸,

哪怕将来让我融化在血河中,

我也不会呜咽!”

这首神歌的前半部分是对血河的介绍和描写,神歌的后半部分则着重关注了妮浩听了神歌后不寻常的反应,为她以后成为新的萨满打下了伏笔,之后继续描述氏族的日常。在行云流水的文字中,神歌和韵文在白话小说的作用类似,似点睛之笔承载于朴素的叙事之间或喷薄浓重、或淡雅飘逸、或悲伤弥漫的氛围渲染、烘托的功能。

(二)文本内部叙事模式、声口、视角的古典传承

“说-听”的叙述人模式。宋以降,话本的叙述基本上是以讲故事者的角度来叙事的,文本预设既为“我”讲,假象读者为观众在“听”。到了元明清“说话艺术为章回小说培养了潜在的读者群体(看官),使得作者习惯于在小说中设置虚拟的说书情境,作者人在书房,却似置身书场,形成了章回小说独特的叙说方式。”迟子建吸收了传统文学中的这一古老叙事模式,不止一次以第一人称叙事作为文本的主线,在她唯一一篇表现战争的小说《音乐与画册的生活》里也是以“我”这个老妇人的口吻、眼光和追忆来串起全篇的。《额尔古纳河右岸》的文本从第一章开始,就预设“我”——这个鄂温克族最后一个酋长的女人的口吻来讲述的:“我的故事说给谁听呢?……那就让雨和火来听我的故事吧,我知道这对冤家跟人一样,也长着耳朵呢。”到了第二章,“我”在房子里看着火焰,想接着讲(故事),作者写到:“如果雨和火这对冤家,听厌了我上午的唠叨……”这里就存在了显性的听众“雨、火、桦皮篓里的东西”和隐性的读者。第三章开始“我的故事还没有讲完……我愿意把余下的故事继续说给它们。”,第四章在文本结尾处“我讲了一天的故事,累了。”

在模拟说书人声口的同时,作者也借鉴了话本、拟话本的叙述者突然插话评论的方式,在文本中加入作者自己的叙述或评论,最为有代表性的是;“我已经说了太多太多死亡的故事,这是没办法的事情。”继而,在叙述中阐述了对于死亡的看法:“因为每个人都会死亡。人们出生是大同小异的,死亡确实各有各的走法。”,还有“我发现春光是一种药,最能给人疗伤。”类似这样插入的评论,以“我”的口吻说出来,其实是作者自己发出的评论。关于“声口”,刘晓军写到“章回小说中的说书人声口是叙述者介入故事的一种修辞手段”。至于“声口”的作用和在文本中的价值,刘晓军也做了如下的阐述:“叙述者借此来解释说明故事中有可能引起读者疑问的任何方面,发表对人物与事件的评论并以此引导读者的价值判断与感情取向”。在《水浒传》中,就有不少这样的以说书人以“我”的叙事口气,来推动情节的发展,带动故事向前推进。典型的“说书人”行文常常有“看官听说”“只说正话”“且把正话休提”等等。

在这里需要辨析叙事声音与叙事视角的不同。叙事视角指的是“视点决定投影方向的人是谁(谁看)”,叙事声音“叙述这是谁(谁说)”文本的叙事声音都是第一人称的“我”,但叙事的视角有所变更。在《额尔古纳河右岸》中,第一章中“我”采用的是儿童视角,对神秘的大自然、灵动的动物们和部族的传说充满者好奇;第二、三章的“我”是以成年人的视角描述1945年到新世纪这五十年间“我”婚姻、日本侵华、妮浩做萨满、族人下山定居等事件,行文温情质朴;第四章“我”以老年人淡淡地交代每个角色的或有或无的结局,以及自己的心愿“阿帖走的时候,一定不要埋在土里,一定要葬在树上,葬在风中。”,生于自然,归于森林。变化的叙事视角在同一叙事声音的叙述中,带给文本多时空维度、多角度的观察。

三、迟子建的创作观与中国传统叙事艺术的关系

第一,叙事审美风格——朴素的诗意。

迟子建的叙事审美风格可以在她很喜欢的古诗词中寻找到踪迹。辛弃疾的词《清平乐村居》的意境是迟子建所向往和营造的文学世界的气场:

茅檐低小,溪上青青草。醉里蛮音相媚好。白发谁家翁媪。大儿锄豆溪东。

中儿正织鸡笼。最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

在《额尔古纳河右岸》中有很多与这种风格相对应的,在“我”对额尔古纳河的回忆里,“黄昏时,我们在额尔古纳河上燃起篝火,吃烤鱼。”接下来是对吃烤鱼的细节描写,“将大个儿的蛰罗鱼切成段,撒上盐,用桦树枝穿上,放到篝火中旋转着……”接下来她描述了孩子眼中的世界,大人们吃鱼、喝酒,“我”和小伙伴娜拉在不知疲倦的赛跑。最后留给读者一个非常美丽的场景,“我们像两只兔子,”在厚厚的积雪覆盖着的河岸上,肆意奔跑的两个小姑娘“给雪地留下一串串密集的脚印。”简单朴素的话语勾勒出对额尔古纳河冬天童年的回忆,透露着对童年视角的童趣于天真。迟子建在与文能的访谈录中是这样说的,朴素的生活才有吸引力和生命力,真正的生活中是朴实无华的,所以她 把“用朴素的文字来表达传神的生活”当作自己文本创作的艺术原则和标准。”有一次,她去医院开药,被一对在医院里紧紧握着双手、互相旁若无人对视的农村夫妇的朴素的感情所震撼和打动,于是就写了《亲亲土豆》,质朴无华、流露真情,这也是她最希望能达到的文学境界。

迟子建这种朴素的文学审美来源之一是她深厚的古典文学修养和民间传说、神话。她曾在《谁饮天河之水》的文章中谈到,神话和传说是她想象力的来源,她向往着有一天能够喝到天上银河的水。童年时代,每当东北漫长的冬季到来,童年的迟子建就在雪夜的火炉旁很小伙伴们一起依偎着,听老人们讲一个又一个传奇的故事,这些浸润为她整个创作生涯注入了富有生命力的童年活力。高考后,她进入了大兴安岭师范专科中文专业。在此期间她阅读了大量图书馆的中外名著藏书,并鼓励自己不断尝试写作。她在读师范专科的时候,成绩最优异的是古典文学,屈原、苏东坡、辛弃疾等风格的作家是她所钟爱的,她在中国传统文学中不断汲取营养。

当然,古典文学并不是迟子建创作审美的唯一来源,古今中外的文学大家和重要作品也对迟子建的文学审美建构产生了一定作用。只不过,古典文学和民间神话传说是从童年起就在她的世界观、审美观中打下了浓重深刻的底色。这样的观点,戴锦华在《极地之女——迟子建》和迟子建谈创作的《追忆的结局》中均有涉及。

第二,《额尔古纳河右岸》对传统文学世界观的继承。

(一)文本中有着大量的鄂温克少数民族民俗元素,包括萨满、岩画、风葬、火葬、放养驯鹿、小鹰殉主、狐狸报恩等等。对于这样的元素,迟子建是这样解释民俗元素的神话性的,“东北文化对我来说,更多的体现在小时候听历史传奇、乡里乡亲讲述的神话鬼怪故事,这是一种民间文化的滋养,对我的影响非常大。”这样看似对异族神秘生活的描写中,蕴含着中国传统文学叙事的辩证法的世界观和封闭的轮回的古代时空观。这里以最具有代表性的深的选民——萨满为例阐述。文本中,鄂温克人相信当老萨满去世满三年后,本氏族会有新的萨满产生。当有人此时突然具有超能力,就会被尊为新的萨满。“我”所接触到的第一位萨满是伯父尼都。他曾故意把心爱的姑娘让给弟弟,但弟弟去时候按照族规不能和弟媳达玛拉结合,这是他人生的不幸;但因为没有成过婚,尼都萨满每次做法都是以驯鹿仔的性命和神交换所救的人的生命,并没有至亲因此而死,这又是某种程度上的幸运。反观妮浩萨满,她在结婚生子后才被神选中,结果她每救活一个人,就会失去一个孩子,她是神的象征为了救活四个汉族人,她先后失去了四个孩子!福祸相依,生死轮回,这种辩证法的世界观和轮回的时空观在浩瀚的中国古代文学作品中反复的出现,《额尔古纳河右岸》在其中吸取了有益的养份。

对古典文学的叙事除了借鉴,作者对传统还有一定的思考和突破,体现文本中即为贝尔娜的反抗。作为妮浩萨满和鲁尼仅存的女儿,她深知自己的宿命,但她选择了与命运的抗争,她要逃脱这以生换死的轮回。鲁尼请求妮浩救治七十多岁骨折了的哈谢,贝尔娜害怕成为牺牲品悄悄地出走了,她终于逃脱了萨满孩子一直被牺牲的宿命。直到母亲妮浩去世,贝尔娜才在葬礼上出现。在老萨满尼都的身上,我们看到炙热浓烈的情感被古老的族规紧紧桎梏,直到爱人达玛拉在舞蹈中结束生命,他的生命之火也渐渐熄灭,再也没有激情和爱恋。第二任萨满妮浩牺牲了四个孩子换取了四个求助的汉人的性命,她心中悲痛难忍但无力改变神对她命运的安排。直到贝尔娜的出走,妮浩被动地打破这样的宿命轮回,打破了古老氏族的陈规。值得思考的是,当马克西姆表现出要成为新的萨满时,妮浩之前用过的神衣、神帽、神裙等都被塔季扬娜捐给了乡民俗博物馆,马克西姆没有这些“神物”的辅助就不可能再次走上萨满的神之路。作者和文中的“我”一致没有让马克西姆成为新萨满,彻底地、主动地改变了族人几百年来对萨满的期待。用现代的观点审视后的萨满不再是神、权威、健康的代言人,制止新萨满的诞生是不希望悲剧和不幸不断地重演。

(二)出世与入世的矛盾。中国古代文学作品中一直有大量期望大显才华、建功立业的入世派和飘逸雅致田园诗画般的出世派两种类别,把中国人向往出世的心态和取得入世的功绩的心态刻画的十分深刻。这种矛盾,迟子建在《额尔古纳河右岸》的创作过程中也有经历。她开始在故乡可以看见山峦的书房写了两个多月,当她从老家带着快完成的作品回到哈尔滨,一出站台的车水马龙让她感觉到失去了创作的清新和浪漫的气息,并感到前所未有的孤单,于是她又赶回故乡,对着大山、森林、雪和乌鸦继续完成了这部散发着自然气息的作品。

对照文本中的“我”,在族人投票去激流乡和布苏定居的时候,投了坚决的反对票——把票烧了。“我”也许就是精神上的迟子建的化身,生在大兴安岭,长在额尔古纳河的岸边,面对着白云、森林、驯鹿、皑皑积雪,才有“我”的灵魂。“我”把汉族人的房子看作“坟墓”,看不见星星怎能睡觉,于是葬于山林也是“我”最后的嘱托。“我”生命的流动在自然之间,岩石上激情的画作就是生命流淌过的痕迹。“我”是作者坚守出世哲学的代表,是信仰的化身。

而文本中“我”的孙女画家伊莲娜就是作者创作观中“出世”的代言人。她从小生活在山林里,跟着外祖母一起在岩石上作画,后来考上大学去了大城市,成为著名的画家,取得了世俗意义上出世者的成功,可她却跟现代的生活总是有着某种言说不明的矛盾。在都市与山林间不停穿梭间,伊莲娜的灵感消失殆尽,最后跳河自杀。失去了灵魂和赖以生活的根基的鄂温克人,在现代文明的冲击下,在主流社会猎奇的眼光和批判目光的审视下,他们还能在“出世”中走多远?我想这是迟子建在这部作品中主要思考的问题之一。正像《章回小说问题研究》中提出的“时间的二元化与空间的三维化”模式:任何故事的发生都必须依托一定的时空背景,对小说时空设置方式的偏好能形成作者本人的创作风格,而形同的时空设置方式又可以形成小说类型的文体特色。历史演义以求真求实为旨归,为了追求“庶几乎史”的叙事效果,小说的时空布局都尽力向历史靠拢,试图通过最大程度地还原历史来获得“史”的认同。《额尔古纳河右岸》在重塑历史现场上无疑取得了成功的尝试。

综上所述,中国传统叙事艺术对《额尔古纳河右岸》是有影响的,与西方新文学对其的影响相比更大、更深沉。在《中国小说史略》中,鲁迅先生曾着重论述了中国小说的发展过程,提出了关注文体演进现象,并提出一些存在的典型问题。吴承学教授认为,“西化”与“本土”的关系——如何能够既保证中国小说研究的本土化,又充分吸收外来的思想文化是摆在研究者面前的一个难题,而且这是一个无法回避、必须解决的文体。研究方法虽然并无天然的优劣之分,但如何紧密地结合研究对象,抓住文本特点并结合自身理论素养,学会扬长避短,努力融会贯通,这才是研究者与研究方法成功结合的关键所在。他举胡适为例,认为胡适“既注重中国传统方法,又吸收外来理论的研究范式很值得我们思考”。传统叙事艺术并不是这个文本唯一的旋律,也不是迟子建创作一成不变的节奏。《额尔古纳河右岸》从中国传统叙事中吸取了大部分养分,形成了当代文学对传统有力的传承,谱写出崭新的、独特的叙事变奏。