大学新生适应与人际信任和孤独感的相关研究

2020-02-14杨媜媜

杨媜媜

摘要:目的:研究人际信任与新生适应的关系以及孤独感与新生适应的关系。方法:采用人际信任、孤独感与新生适应的关系量表,随机抽取了350名大一新生进行调查。结果:①大学新生的孤独感在性别、城乡等方面无显著差异;女性大学生的人际信任得分高于男性大学生,且差异极其显著(p<0.01);来自城镇的大学生的适应总分高于来自农村的大学生的适应总分,且差异显著(p<0.05)。②大学生人际信任总分与新生适应总分呈显著正相关(r =0.392, p<0.01),大学生孤独感总分与新生适应总分呈显著负相关(r =-0.710,p<0.01),大学生人际信任总分与孤独感总分呈显著负相关(r =-0.446, p<0.01)。结论:人际信任程度越高,新生越容易适应大学生活;孤独感越低,新生越容易适应大学生活;孤独感对人际信任具有显著预测作用,可以解释人际信任总变异的19.7%。

Abstract: Objective:The relationship between interpersonal trust and freshmen's adaptation, and between loneliness and freshmen's adaptation were studied. Methods:Using interpersonal trust, loneliness and freshman adaptation scale to measure 350 college freshmen. Results:①There was no significant difference in gender, urban and rural areas in the loneliness of college students; The interpersonal trust score of female college students was higher than that of male college students, and the difference was extremely significant(p<0.01); The total adaptive score of college students from urban areas was higher than that of college students from rural areas, and the difference was significant(p<0.05).②There was a significant positive correlation between the total score of interpersonal trust and the total score of freshmen's adaptation(r=0.392,p<0.01), a significant negative correlation between the total score of loneliness and the total score of freshmen's adaptation(r=-0.710, p<0.01), and a significant negative correlation between the total score of interpersonal trust and the total score of loneliness (r= -0.446, p<0.01). Conclusion: The higher the degree of interpersonal trust is, the easier the freshmen adapt to college life; The lower the loneliness is, the easier the freshmen adapt to college life; Loneliness has a significant predictive effect on interpersonal trust, which can explain 19.7% of the total variation of interpersonal trust.

关键词:大一新生;适应;孤独感;人际信任

Key words: freshmen;adaptation;loneliness;interpersonal trust

中圖分类号:B844.2 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)01-0288-04

0 引言

大学是人生中一个重要转折点,大学新生在实现从依赖父母、依赖老师的高中生身份到自己开始独当一面的大学生身份的转变过程中,存在着许多的心理适应问题。对于刚步入大学校园的大一新生来说,适应新环境的要求,比如降低或消除孤独感,发展人际信任等方面,是新生及学校需要面临的主要课题。

人际信任是指个体承认另一个人或群体的言词、承诺以及口头或书面表达是可靠的一种概括化期望[1]。人际信任对大学生的自我价值感、人际关系、社会性和个性的发展具有重要的影响[2]。人际信任度高的个体与人交往时会更容易表现出信任行为,容易建立与人合作的合作关系,也具有良好的人际关系,有利于心理健康;人际信任度低的个体则容易出现人际关系紧张,不利于心理健康[3]。因此研究大学新生的人际信任和新生适应的关系很有必要。

孤独感是指个体在感觉到自己缺乏令人满意的人际关系时,对交往的渴望与实际的交往状况之间的差距所产生的一种伴有寂寞、无助、郁闷等不良情绪反应和精神空落感的主观心理感受或体验[4]。而孤独的情绪体验可能成为大学新生个体人际不适或者学业不良的危险因素。以往的研究大都认为男生比女生具有更高的孤独感,而国内关于孤独感的研究还相当匮乏,对于孤独感的理解也没有一个统一的标准。但从已有研究发现:大部分大学新生都会经历不同程度的孤独感[5]。在应对挫折困难的时候,高孤独感的个体比低孤独感的个体更多的会采用自责、逃避压抑等消极的应对方式[6],而一般来说,产生孤独感的大学生不会主动去掌握一些密切人际关系的技能,比如社交技巧。因此研究大学新生的孤独感将对新生适应及日后的各方面问题有很大的帮助。

有研究表明,人际信任是能够预测孤独感[7],而人际信任对孤独感是否具有显著的正负向影响尚未知,目前已有的研究中鲜有论述人际信任是如何影响孤独感的,其中又是否有其他变量的影响,所以本研究决定研究以人际信任为中介变量,探究新生适应与孤独感中是否存在中介效应。

本研究采用问卷调查的方法对孤独感和人际关系对新生适应之间的关系进行深入的研究,探究孤独感和人际关系对新生适应的影响。研究的内容可以帮助我们更直观,更深层次地了解大学新生在孤独感、人际信任方面上遇到的困难。该研究也为大学新生的适应问题提供了有效方案,也为高校心理健康教育提供一定的理论支持。

1 对象与方法

1.1 对象

本次问卷调查主要抽取广东省的地方高校,其中包括肇庆学院、东莞理工学院城市学院、惠州学院、广东工程职业技术学校、岭南师范学院等多所地方高校,以及外省高校三江学院共350名大学生为样本进行测试,最终回收问卷343份,问卷回收率为98%,剔除23份无效问卷后,有效问卷为320份,有效率为92.3%。其中,男生117人,女生203人;理科生119人,文科生200人,术科生1人;独生子女59人,非独生子女261人;城镇生源100人,乡村生源220人;家庭教育中父亲占主导地位138人,家庭教育中母亲占主导地位126,家庭教育中(外)祖父母占主导地位2人,其他54人。

1.2 方法

1.2.1 大學生适应性量表

本量表在借鉴卢谢峰硕士论文《大学生适应性量表的编制与标准化》[8]中编制的大学生适应性量表基础上修订而成的大学新生适应性量表共41个题项,包含3个维度,分别是学习适应、社交适应、生活适应。问卷采用5点计分方法,该测验的分半信度良好,各项分测验的分半信度系数值在0.5443至0.7745范围,而全量表为0.8799,该测验的内部一致性良好,各分测验α系数在的范围在0.5790至0.7759之间,而全量表α系数为0.8978,表明各项分测验,几种测验同质性较好。

1.2.2 人际信任量表

本量表采用的是人际信任量表[9](Interpersonal Trust Scales,简称ITS),由美国康涅狄格大学心理学系的教授Rotter J.B.在1976年编制,共25个题项,包含2个维度,分别是个人信任和群体信任。该量表的重测信度(间隔7个月)为0.56(P<0.01),折半信度为0.76。问卷采用5点计分方法,1表示“非常同意”,5表示“非常不同意”。量表总分从25(信赖程度最低)至125分(信赖程度最高),中间值为75分,总分越高人际信任度越高。

1.2.3 UCLA孤独量表

UCLA孤独量表[10],该量表由Russell,Peplau和Ferguson(1978)编制,Russell等(1980)修订,用于测量“对社会交往的渴望与实际水平的差距”而产生的孤独感,偏重于个体的主观体验。本量表共20个项目,4级评分,得分越高表示孤独程度越高。

1.3 统计分析

数据采用SPSS21.0进行统计分析。

2 结果

2.1 大学新生的孤独感、人际信任和适应水平的一般状况

由表1可见,320名大学新生的人际信任均值为76.07,高于人际信任的理论均值(M=75),处于中等偏上水平。320名大学新生的孤独感均值为41.28,高于孤独感的理论均值(M=40.1),处于中等偏上水平。大学新生的孤独感在性别、城乡等方面无显著差异。

2.2 大学生新生适应与人际信任和孤独感的差异检验

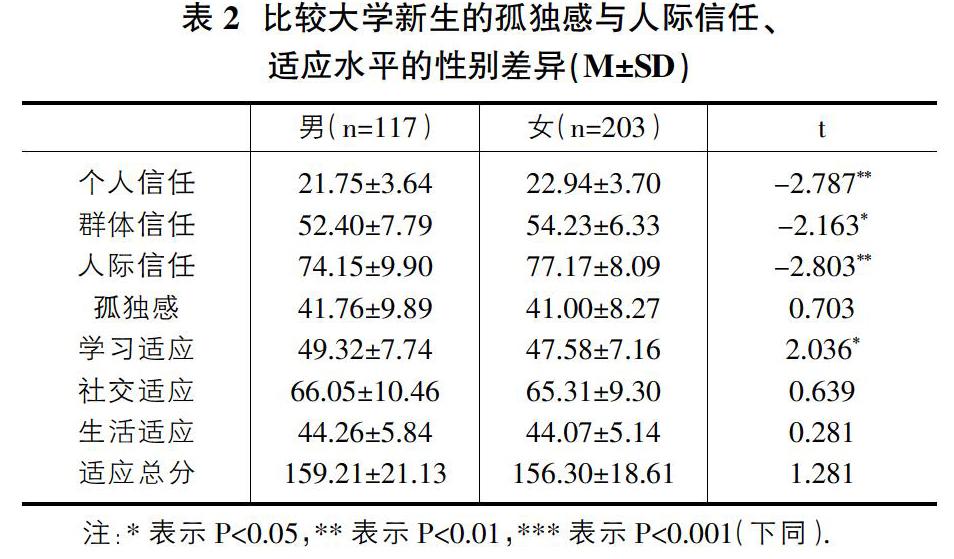

由表2可见,不同性别的大学生在个人信任、群体信任及总体信任上的差异性显著。从总体看,女性大学生的人际信任得分(M=77.17)高于男性大学生(M=74.15),且差异极其显著(P<0.01)。

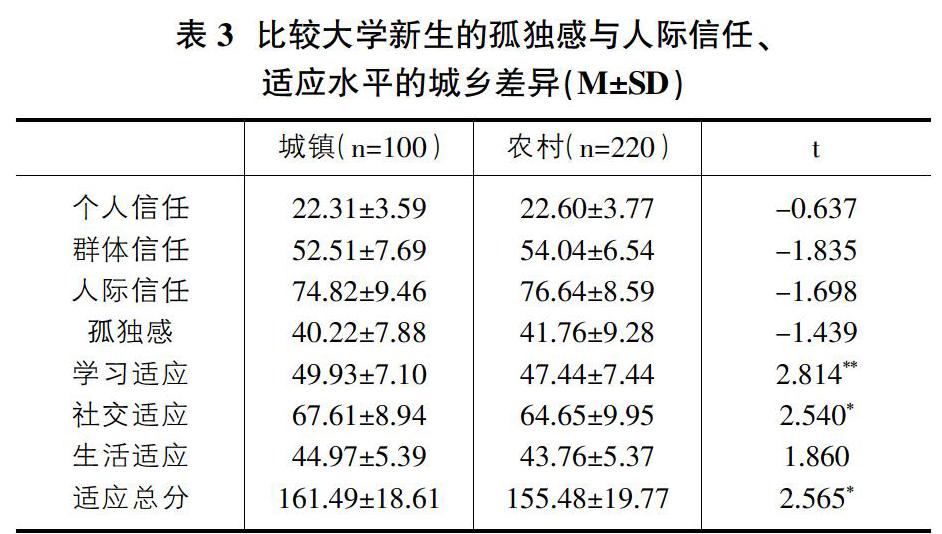

由表3可见,新生适应得分在城乡方面存在显著差异。大学新生的适应总分均值为157.36。从总体来看,来自城镇的大学生的适应总分(M=161.49)高于来自农村的大学生的适应总分(M=155.48),且差异显著(P<0.05)。

2.3 大学生新生适应与人际信任和孤独感的相关分析

将新生适应、人际信任、孤独感两两进行双变量的分析,结果如表4所示。由表4可得出,大学新生适应与人际信任呈显著正相关;大学新生适应与孤独感呈显著负相关;人际信任与孤独感负相关显著;学习适应、生活适应、社交适应与个人信任、群体信任呈显著正相关;学习适应、生活适应、社交适应与孤独感负相关显著;个人信任,群体信任与孤独感呈显著负相关。

2.4 大学生新生适应与人际信任和孤独感的回归分析

由表4可以看出新生适应与人际信任及孤独感均两两显著相关,为进一步探讨孤独感、人际信任对新生适应的影响模式,我们进行了一系列的回归分析,由表5可以看出孤独感对人际信任的回归效果显著、孤独感对新生适应的回归效果显著、孤独感和人际信任对新生适应的回归效果显著。

2.5 大学生人际信任的中介效应检验

综合上述的回归分析的结果,根据温忠麟的复回归分析法[11],得出中介效应检验的结果,并且建立相应的标准回归方程。如表6所示,回归系数c,a,b,c的t检验都显著。我们可以看出当加入人际信任变量后,新生适应的标准化回归系数下降了,但是仍然是显著的;由表6我们也可以看出人际信任对孤独感具有显著的负向影响。这些结果说明:人际信任是孤独感影响新生适应的中介变量,起到了部分中介作用。中介效应占总效应的比例为5.91%。接着采用Sobel检验对中介效应进行更为准确的检验。Sobel检验结果显示显著,意味着人际信任在新生适应和孤独感间的部分中介作用显著。

综上所述,绘制得中介效应的模型,如图1所示,图中所标的数据为相应的路径分析系数。

3 讨论

3.1 新生适应、人际信任和孤独感的关系

由研究结果得知,人际信任与孤独感呈显著负相关,与周倩、姚志强[12]的调查结果相同,认为人际信任可以预测孤独感,人际信任水平越低的大学生的孤独感越高。张冉冉[13]的研究也表明,低人际信任者由于对他人保持怀疑和敏感的态度,所以不容易获得稳定的社会关系,导致产生更高的社会孤独感。此外,大学生的人际信任水平对其合作精神、共处意识、和谐人际关系的建立有着直接的影响[14]。

梁晓燕[15]等人对大学生孤独感与适应性的关系研究中表明大学生适应性与孤独感呈显著负相关,这一结果与本研究结论一致。因此,本研究结果可以表明具有高孤独感的新生,在社交、学习和生活等方面会出现出高度不适应的状态,且人际信任水平较低,难以与人建立和维持亲密的人际关系,因而体验到更强烈的孤独感。同理,在学习、社交、生活的适应能力较强的新生具有较高的人际信任水平和较低的孤独感,对周围的事物能更容易熟悉和适应,继而降低孤独感。但人际信任与孤独感呈显著负相关的结果与王礼申、朱如倩[16]的调查结果相反。出现分歧的原因可能是研究者进行研究时对量表的选择、测试过程中的存在一些偏差等等。不过,从以往的研究和本次研究中的结果可看出,人际信任与孤独感存在着明显的相关关系,但是具体方向还有待探讨。

3.2 新生适应、人际信任和孤独感的讨论

本研究中,从总体来看,来自城镇的大学生的适应总分高于来自農村的大学生的适应总分,且差异显著(P<0.05)。这与蔡文芳、李灵[17]的研究结果相契合,认为来自农村的大学生的学习适应和总体适应都显著低于来自城镇的大学生,可能是来自城镇的大学生能接触到更多的新鲜刺激,增强了其适应能力。同时,城乡的教育资源、生活资源等不均衡,可能会导致一些农村的学生对一些文化的理解产生偏差而引起自卑等,进而影响其对新环境的适应。

本研究新生人际信任均值高于人际信任的理论均值(M=75),说明被试群体的人际信任处于中等偏上水平。这可能与大学生在学校生活时间比较长,而较少接触到社会的不良现象有关。调查数据显示,大学生在个人信任、群体信任及总体信任上存在显著的性别差异。女性大学生的人际信任程度高于男性大学生。这可能与女生更感性,男生更理性的特质有关。这与魏晓娅[18]对中学生进行研究的结果相似,其研究认为中学生在人际信任方面有极显著的性别差异,且女生的人际信任程度高于男生。本研究中大一新生刚刚经历了高考,人际信任方面还是与中学生比较相似的。但与伍明辉、宋凤宁[19]的大学生人际信任总体性别差异不显著的研究结果不同,这表明对人际信任的量表的标准化等问题还需深入研究,而大学生人际信任是否存在性别差异等也有待探讨。

本研究显示新生孤独感均值高于孤独感的理论均值(M=40.1),处于中等偏上水平。对于新生孤独感均值增高的原因有:当代大学生部分为独生子女,从小在没有手足陪伴的环境下独自长大,所以在成长的道路上更可能感受到孤独。同时,孤独感均值增高也有可能与社会支持相关,有研究表明, 社会支持与孤独感成负相关[20]。而谭雪晴认为人际信任、主观支持和支持利用这3个变量均能负向预测孤独感[21]。

本研究认为虽然大学生处于成年早期,心智上已趋近成熟、独立,但是也需要与朋友之间的情感联系。现在网络飞速发展,方便快捷的同时减少了人们面对面交流的机会。大学生可以方便快捷地利用手机排解孤独,或通过网络交友等手段获取情感支持和满足[22],但虚拟网络世界的友谊始终比不上的现实世界真真切切存在的友谊,现实朋友的缺乏导致了孤独感的增加,同时,社交焦虑、自尊水平高低、宿舍亲密度等也是影响孤独感的因素。

3.3 人际信任在新生适应与孤独感间的中介效应

本研究发现,孤独感对人际信任具有显著预测作用,可以解释人际信任总变异的19.7%;孤独感对新生适应具有显著预测作用,可以解释新生适应总变异的50.2%。研究还发现,当在回归分析中加入人际信任后,孤独感对新生适应的预测力下降,新生适应的标准化回归系数下降了,但是仍然是显著的,二者一起能够解释新生适应变异量的50.8%。为进一步验证人际信任的中介作用,按照温忠麟等提出的中介效应检验程序,我们采用Sobel检验进一步验证人际信任的中介作用,检验结果也显示:人际信任是孤独感影响新生适应的中介变量。孤独感一方面直接影响新生适应,一方面通过人际信任间接影响新生适应,说明孤独感的高低会影响大学新生适应校园生活,人际信任会进一步起影响作用。不过,从结果路径图中可以看出,孤独感对新生适应的影响以直接影响路径为主,通过人际信任的间接影响路径产生的影响较小。

4 结论

在大学新生适应与人际信任和孤独感三者的研究中,我们发现大学新生适应与人际信任呈显著正相关;大学新生适应与孤独感呈显著负相关;人际信任与孤独感负相关显著。不同性别的大学生在个人信任、群体信任及总体信任上的差异性显著。女性大学生的人际信任程度高于男性大学生。而大学新生的孤独感在性别、城乡等方面无显著差异。新生适应在性别、城乡等存在显著差异:女大学生的适应程度高于男大学生,来自城镇的大学生的适应程度高于来自农村的大学生。最后,人际信任是孤独感影响新生适应的中介变量,起到了部分中介作用。

5 建议

本研究在研究结果的基础上提出一些建议:首先,面对全然陌生的环境和人,大學新生在新生活中产生的不适应,可以通过结交新朋友,参加团体活动等方式增加人际信任程度和减轻孤独感。与此同时,了解大学与高中的不同之处,及时调整自己的心态,才能适应新的环境。其次,学校应该注重学生的心理健康,加大心理健康的宣传力度以及传授一些适应的小技巧以及创建支持性的校园环境,如建立有效的教师支持体系来鼓励和关注学生,从而降低学生的孤独感,帮助学生更好地适应新环境。再者,学校可以适时地举行班级团体心理辅导,增强新生的团体凝聚力,让新生拥有安全感和归属感,为提升团体成员积极信任打下良好的基础,以更好地适应大学。最后,大学新生要学会正确看待自己,正视自己与他人在经济条件、文化、个人特长与能力之间的差异,学会自我调整,不骄傲,不自卑,接纳与包容自己的不完美才能更好的适应生活。

参考文献:

[1]Rotter J B.A new scale for the measurement of interpersonal trust[J]. Journal of Personality, 1967, 35 (4): 651-665.

[2]Deutsch M.Trust and suspicion[J]. The Journal of conflictresoluti on, 1958, 34(2): 265-279.

[3]郭晓霞.高职生人际信任、人格特征与父母养育方式的关系[J].中国健康心理学杂志,2014,22(02):300-302.

[4]Weiss R S. Reflections on the present state of loneliness research[J]. Journal of Social Behavior and Personality, 1987(2):1-16.

[5]Berman W H, Sperling M B. Parent al attach ment and emotional distress in th e transition t o college[J]. Journal of Youth and Adolescence, 1991,20: 427-440.

[6]李小玲,唐海波.大学新生孤独感与应对方式[J].中国健康心理学杂志,2013,21(9):1397-1399.

[7]周倩,姚志强.大学生人格特质、人际信任与孤独感的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2011(9):1110-1112.

[8]卢谢峰.大学生适应性量表的编制与标准化[D].华中师范大学,2003.

[9]戴晓阳.常用心理评估量表手册[M].北京:人民军医出版社,2011:186-188.

[10]Russell D W.UCLA Loneliness Scale(Version 3):Reliability, validity and factor structure[J]. Journal of Personality Assessment,1996,66(1):20-40.

[11]温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,36(5):614-620.

[12]周倩,姚志强.大学生人格特质、人际信任与孤独感的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2011,19(9):1112.

[13]张冉冉,严万森.大学生社会孤独和人际信任与幸福感的关系[J].中国心理卫生杂志,2016,30(6):478-480.

[14]马蔚蔚.大学生孤独感及其影响因素的研究[D].陕西师范大学,2005.

[15]梁晓燕,黄燕,魏岚.宿舍亲密度和适应性与大学生孤独感的相关研究[J].教育理论和实践,2006,26(11):43-45.

[16]王礼申,朱如倩.大学生坚韧人格、人际信任与孤独感的关系[J].韶关学院学报,2017,38(10):100-103.

[17]蔡文芳,李灵.大学生人际信任、AB型人格与社会适应能力的研究[J].社会心理科学,2013,28(05):32-37.

[18]魏晓娅.中学生人际信任的初步研究[D].西南师范大学,2002.

[19]伍明辉,宋凤宁.大学生人际信任与人格特征的相关研究[J].临床心身疾病杂志,2006(06):440-442.

[20]李小艳.大学生社会支持与孤独感的相关研究[J].医学与社会,2010,23(04):97-99.

[21]谭雪晴.贫困大学生社会支持及人际信任对孤独感影响[J].中国公共卫生,2008(09):1046-1047.

[22]唐文清,黄献,王恩界.大学生手机成瘾倾向与人际关系困扰和孤独感的关系[J].中国心理卫生杂志,2018,32(12):1045-1049.