构式化与构式化等级

——基于反预期类“X了”构式的考察

2020-02-14张宏国

张宏国

一、引 言

在现代汉语共时平面,“X了(le)”组合形式出现频率很高,用法多样。这一语言现象引起了学界广泛的研究兴趣。在20世纪,“X了”的相关研究主要集中在对“X了”作为虚词的语义和用法进行描写。一些专著或词典,尤其是虚词词典,先后收录了“X了”结构中“除了”“为了”“罢了”“好了”“算了”等词语。孟琮在单篇论文中探讨了“X了”现象,区别了“得”和“得了”的叹词用法,认为口语中的“得”和“得了”可以单独成句,并指出“得”由表示完成的动词“得”演变而来(1)孟琮:《口语里的“得”和“得了”》,《语言教学与研究》1986年第3期。。但由于历史的局限,20世纪的“X了”研究尚未能利用语言学理论对“X了”结构进行深入的理论阐释。

世纪之交,随着语言学理论的蓬勃发展,有关“X了”结构的研究进入解释阶段,主要表现在以下几个方面:一方面,使用词汇化和语法化等理论对“X了”结构的虚化过程及机制进行描写和解释,如董秀芳,彭伶楠,方环海、刘继磊、赵鸣,解亚娜等(2)参见董秀芳《词汇化与语法化的联系与区别:以汉语史中的一些词汇化为例》,《21世纪的中国语言学(二)》,北京:商务印书馆,2006年,第19页;彭伶楠《现代汉语双音词“X了”的虚化与词汇化研究》,上海师范大学硕士学位论文,2006年;方环海、刘继磊、赵鸣《“X了”的虚化问题——以“完了”的个案研究为例》,《汉语学习》2007年第3期;解亚娜《现代汉语“X了”组合研究——以“好了”、“算了”等为例》,上海师范大学硕士学位论文,2013年。;另一方面,使用话语标记理论对“X了”结构语用功能进行分析,如孙晨阳,孙莉、陈彦坤,李慧敏等(3)参见孙晨阳《现代汉语话语标记“X了”的研究》,南京师范大学硕士学位论文,2012年;孙莉、陈彦坤《话语标记“X了”的逆向应对功能探讨》,《长春师范大学学报》2015年第5期;李慧敏《影响话语标记功能及其主观性构建的因素研究——以“X了”类话语标记为例》,《语言教学与研究》2016年第5期。。此外,“X了”的个案研究也取得了比较丰硕的成果,如对“罢了”“算了”“得了”“够了”“糟了”等的研究(4)参见刘晓晴、邵敬敏《“罢了”的语法化进程及其语义的演变》,《古汉语研究》2012年第2期;刘红妮《非句法结构“算了”的词汇化与语法化》,《语言科学》2007年第6期;管志斌《“得了”的词汇化和语法化》,《汉语学习》2012年第2期;张宏国《“够了”的语义演变与语法化》,《语言教学与研究》2014年第4期; 张宏国《话语标记“糟了”的转折语篇研究》,《新疆大学学报(哲学·人文社会科学版)》2017年第4期。。

综上,既往研究主要从语法化、词汇化和话语标记理论对“X了”的历时演变和共时用法作了深入分析。本文拟从新的理论视角切入,基于构式及构式化理论(5)构式化与语言演变中的词汇化和语法化理论有关联。构式化理论的研究目的就在于,对以往的语法化和词汇化理论研究进行重新审视和整合,从构式角度来阐释与语法化和词汇化相关的问题。,以“X了”中的“完了”“坏了”和“糟了”为研究对象,归纳“X了”构式的反预期功能,对比其构式化等级,并揭示“X了”构式化等级差异产生的原因(6)据我们观察,反预期类“X了”的双音节构式包括“完了”“糟了”“坏了”和“惨了”等。基于北京大学中国语言学研究中心语料库(CCL),我们考察了“惨了”的共时和历时用法,发现“惨了”的演变过程不像“完了”“坏了”“糟了”那么完整和明显。“惨了”用作构式,表达反预期功能,主要是因为“惨”和“坏”“糟”的本义有交叉和重叠,“惨了”仿拟了“坏了”“糟了”而形成。这也凸显了“X了”构式具有较强的能产性(productivity)。鉴于“惨了”构式化过程不甚完整,本文未选取“惨了”作为研究对象。。

二、构式的界定与“X了”构式的形式及功能

(一)构式的界定

“构式”(construction)是“构式语法理论”的核心概念。对“构式”作出明确界定的是Goldberg,她认为,任何格式,只要其形式或功能的某一方面不能通过其构成成分或其他已确认存在的构式预知,就被确认为一个构式(7)Goldberg A. E., Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language, Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 5.。当一个词项与其所处的句法环境出现语义不兼容现象时,这个词项的意义会遵从它所在的构式意义(8)Michaelis L. A., Type Shifting in Construction Grammar: An Integrated Approach to Aspectual Coercion, Cognitive Linguistics, No. 15, 2004, p. 25.。构式意义被激活的过程称为构式压制,构式压制能够解决构式意义和成分意义之间的冲突。因此,构式具有整体的意义和功能,与构式内部构成成分原有特性产生冲突,表现出不可预测性。此外,构式的范围很广,可以发生在语素、词汇、短语、句式甚至语篇等各个语言层面。例如,“算了”作为构式,表现为动词、语气词和话语标记等语言形式。其中,用作话语标记时具有“评价义”,表达情态以及结束话题等功能(9)李慧敏:《“算了”的话语功能及其生成机制研究》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2012年第3期。,而这些意义与功能难以从构成语素“算”和“了”直接推导出来。

(二)“X了”构式的语言形式:话语标记

“X了”的共时用法较多。我们以“坏了”为例,在“百度新闻标题”中对“坏了”进行检索,发现“坏了”同时存在以下几种用法:

(1)环卫工超龄服役,一辞了之坏了市场正义

(2)电梯故障不止是电梯坏了

(3)大自然成就了卖萌的快乐,台北“歪脖邮筒”被玩坏了

(4)工地施工出车祸 跑保险愁坏了翻斗车主

(5)坏了!失控撞上面包车 大巴车滑进河沟

例(1)中,“坏了”由动词“坏”加上体标记“了”构成,在句中充当核心谓语,具有及物性,表“破坏”义。例(2)中,“坏了”则是由动词“坏”加上语气助词“了”构成,在句中作核心谓语,具有不及物性,表“崩溃”义。例(3)中,“坏了”是动词“玩”的结果补语(10)在“V坏了”结构中,“坏”和“了”本不在同一句法层面,不是直接成分,属于跨层结构。当动词“V”省略后,“坏+了”表示该动作完成的结果意义就大为减弱,“坏+了”原本负载的意义由实变虚,倾向于表达一种语气。同时,动词“V”省略后,“坏+了”在形式上连用,之间的句法平面界限也随之消失,从而“坏︱了”可以重新分析为“坏了”。这里为了讨论的方便,我们将“坏”与“了”一起视为动词“V”的结果补语。,其语义指向前面的名词“歪脖邮筒”,意义与例(2)相当。例(4)中的“坏了”用作程度补语(11)与上述解释同理,只是将“坏”和“了”一起视为动词“V”的程度补语。,其语义指向心理动词“愁”,表“极限”义。例(5)中的“坏了”是话语标记,表达说话人意外、糟糕的心情,具有反预期表达功能。

从构式的不可预测性特征来看,例(4)和例(5)中的“坏了”具有特殊的构式义,这些意义不是“坏”和“了”简单叠加的结果。从构式发生的语言层次来看,例(4)和例(5)中的“坏了”分别为程度补语和话语标记形式。

“坏了”构式充当话语标记时,具有显著的语篇衔接、语义、句法和语音特征(12)张宏国:《话语标记“够了”的语境特征及语用功能》,《安徽大学学报(哲学社会科学版》2015年第5期。。首先,“坏了”具有语篇衔接功能。例(6)中,“海萍”在家里等丈夫“苏淳”,一直等到凌晨四点半,丈夫还没有回来,所以“海萍如坐针毡”。话语标记“坏了”表明“海萍”突然意识到丈夫可能出事了。在“坏了”后续语篇中,“海萍”开始猜测丈夫是否遭遇车祸,并由此采取了一系列措施,如拨打110和120,以及第二天去丈夫的单位了解情况。其次,话语标记“坏了”的有无并不影响语句命题的真值条件和句法合法性。如果省略掉例(6)中的话语标记“坏了”,其后续一连串话语,如“他搞不好出事了”,语法依然完整。最后,话语标记“坏了”多数位于句首,常用逗号或感叹号等标点符号隔开,在语音上具有较强的可识别性。

(6)等到四点半,海萍如坐针毡了,“坏了,他搞不好出事了。车祸?在医院?为什么没人通知我?……”(六六《蜗居》)

话语标记“坏了”也会出现在话语中间位置,如例(7),也会出现在话语结束位置,如例(8)。

(7)徐丽:“要户口做啥?我上次怕乱放遗失了,特地藏在一个什么地方了。哎呀!什么地方?坏了,屁大点地方,我还给忘了。”(六六《蜗居》)

(8)甲:要了四个菜两个汤,一瓶酒,坏了!(相声《家堂令》)

(三)“X了”构式的语用功能:反预期

从普世价值取向和社会经验来看,人类对美好的事物充满向往和期盼。事物朝不好的、坏的或者糟糕的方向发展,超出人类期望的,即为反预期。在交际过程中,预期和反预期属于语用范畴,与言语的主观性相关,反映言语行为中的人际关系(13)吴福祥:《试说“X不比Y·Z”的语用功能》,《中国语文》2004年第3期。。反预期表明一个陈述在某种方式上与特定语境中说话人认为是一种常规的情形相背离(14)Heine B., Claudi U., Hünnemeyer F., Grammaticalization: A Conceptual Framework, Chicago: University of Chicago Press, 1991, p. 192.。人们经常使用反预期类话语标记来表达自己对糟糕情形的意外感受。充当话语标记、具有反预期表达功能的“X了”构式主要包括“完了”“坏了”和“糟了”。

(9)严知孝把头仰在帆布靠椅上,拍着膝盖说:“完了!完了!我看不见有那一个是肯救国救民的?”(梁斌《红旗谱》)

在例(9)中,没有一个人肯救国救民,这超出了“严知孝”的心理预期。“完了”是一个构式,用作话语标记,且重复使用,表明“严知孝”极度失望的心情。例中的“完了”反映了心理预期与已然事实之间的冲突关系。“完了”的反预期功能还表现在心理预期与突发的主观推测或臆断之间的不一致性。

(10)“完了,这一次一定逃不掉了!”觉新顿着脚嘶声说。过后他又大声叫起来:“未必我们大家就在这儿等死吗?总要想法子逃出去啊。”(巴金《家》)

例(10)中,“觉新”原本坚持待在“公馆”里头而不想出逃,但是当寂静的夜晚响起了清脆的枪声,“觉新”通过话语标记“完了”表达对糟糕情形感到十分意外的心情,推测“这一次一定逃不掉了”。同时,“一定逃不掉了”只是一种主观推测,未必是事实,所以在后文中,“觉新”慢慢缓过神来,建议大家不能坐以待毙,要想办法逃出去。

(11)通讯员上气不接下气地说:“坏了,周营长!我们王连长带的部队,跟敌人增援部队粘到一块啦,现在撤不下来。”(杜鹏程《保卫延安》)

(12)秋谷便取一张东洋纸信笺铺在桌上,提起笔来不知要写什么。忽然一想道:“坏了,坏了。”急问春树:“程小姐可能识字?”春树道:“眼前的几个字儿尚还认得,就是粗浅些的小说或是信札,也都懂得意思。”(张春帆《九尾鱼》)

例(11)中,“王连长的部队碰到敌人增援部队”是突发状况,引发了糟糕的结果“撤不下来”,话语标记“坏了”表明我方对敌人的战斗准备不足,出现意外情况。例(12)中,“秋谷”正打算写信给“程小姐”,但突然想到对方可能不识字,所以,话语标记“坏了”具有“醒悟义”,同时也表达了最初的打算“写信”和突然闪现的念头“可能不识字”之间的反预期或转折关系。

(13)重小林从地上爬起来,“糟了糟了,师长特别交代,好孬要给他打个电话。”拔腿朝营指挥所跑去。(柳建伟《突出重围》)

在例(13)中,师长特别交代要给他打电话汇报训练情况,但是“重小林”竟然忘了这件事。例中的“糟了”是一个构式,具有话语标记功能,重复使用,表明“重小林”意外和懊恼的心情,也表明任务未完成的严重性。

此外,我们注意到,当话语标记“坏了”出现在情形并非糟糕的语境中时,其常规的构式义与语境信息呈现“乖讹”或不协调关系。此时,将“坏了”理解为反语,具有表达幽默的功能,这种“乖讹”才可得以消解(15)Raskin V., Semantic Mechanisms of Humor, Dordrecht: Reidel, 1985, p. 32.。

(14)他(大贵)说:“春兰!人家算是没有挑剔,咱就是不干这‘倒装门’。听说得先给人家铺下文书,写上‘小子无能,随妻改姓……’不干,她算是个天仙女儿,她有千顷园子万顷地,咱也不去。”

二贵笑了说:“坏了,这可堵住我的嘴了,我要再说春兰好,算是我多嫌哥哥。”

朱老忠说:“咱这是一家子插着门说笑话,运涛还在狱里,咱能那么办?”(梁斌《红旗谱》)

在例(14)中,“朱老忠”一家正在商量“大贵”和“春兰”的婚事,但因为家里很穷,所以“大贵”需要“倒装门”,去“春兰”家做上门女婿,但“大贵”觉得“倒装门”是件不光彩的事情,所以嘴上说不同意这件婚事。“二贵”知道哥哥“大贵”喜欢“春兰”。此处的“坏了”并非表示当时的情况有多么糟糕,相反,一家人正在讨论婚事,气氛非常轻松。所以,“二贵”采用“笑”的方式说出“坏了”,带有玩笑和调侃的语气,表达了幽默效果。

三、反预期类“X了”的构式化及其机制:以“坏了”为例

(一)反预期类“X了”的构式化

语言是演变的。构式化是语言的一种动态演化过程,是“符号的形式新、意义新(组合)的创造,它形成了新类型节点,在说话人群体的语言网络里具有新句法或新形态及新编码意义”(16)Traugott E. C., Trousdale G., Constructionalization and Constructional Changes, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 22-26.。

在本节中,我们以“坏了”为例,从历时的角度来描述反预期类话语标记“X了”构式的形成过程。之所以选择“坏了”为例,主要基于两点考虑:其一,目前,学界对反预期构式中的“完了”和“糟了”的演化关注较多,而对“坏了”的演化研究相对较少(17)“完了”的演化参见高增霞《自然口语中的话语标记“完了”》,《语文研究》2004年第4期;殷树林《也说“完了”》,《世界汉语教学》2011年第3期。“糟了”的演化参见张宏国《“糟了”的语义演变与语法化》,《汉语学习》2016年第6期。此外,张宏国曾经从“行域义、知域义、言域义”视角对“坏了”的语义演变过程展开讨论,但这种“三域”意义的划分与本文“坏了”演变过程划分有所不同,具体参见张宏国《现代汉语“X了”双音非词结构语法化及话语标记功能研究》,安徽大学博士学位论文,2016年,第77~86页。;其二,“坏了”的演变具有代表性。通过对相关文献的分析以及语料的考察,我们发现“X了”基本都经历了“谓词性短语”“结果补语”“话语标记”等演变过程;同时,“X了”个案的具体演化路径存在微观差异,如“完了”存在虚词化演变阶段,而“糟了”则没有经历词汇化阶段。本文以“坏了”为例,简要归纳其演化过程,揭示并进一步验证“X了”演变的总体路径以及微观差异。这种微观差异(如“坏了”的“程度补语”用法)的存在为后文“X了”构式化等级的差异分析提供了依据。

1. 坏了:谓语和结果补语

“坏了”的连用形式出现在北宋时期,在句中用作谓语时具有及物性,其中“了”是体标记,表示动作的完成,本义是“使房屋倒塌了”,如例(15)。

(15)后世有个新生底神道,缘众人心都向它,它便盛。如狄仁杰只留吴太伯伍子胥庙,坏了许多庙,其鬼亦不能为害,缘是它见得无这物事了。(黎靖德《朱子语类》)

动词“坏”在“倒塌义”的基础上引申出众多意义来,“坏了”的语义也随之扩展开来(18)“坏”有多个义项:倒塌;破败,衰败;战败,崩溃;变质;革职,免官;杀害;破费,花费;不好,恶;用在动词之后,表示程度深。参见《古代汉语词典》,北京:商务印书馆,2003年,第625页。。例(16)的“坏了”出现在被动结构中,表示“破坏了”之义。

(16)金之气,如何似一块铁恁地硬!形质也是重。被此生坏了后,理终是拗不转来。(黎靖德《朱子语类》)

“坏了”所接宾语不仅有客观事物,还包括抽象事物。例(17)中“坏了”表达“败坏了”之义,修饰对象是抽象名词“精神”。

(17)若时文整篇整卷,要作何用耶!徒然坏了许多士子精神。(黎靖德《朱子语类》)

在与抽象名词连用后,在搭配语义的影响下,“坏了”语义的主观性特征逐渐显现出来。在例(18)中,“坏了”的主语是条件句式“若说‘精粗’二字”,宾语是抽象名词“理”,“坏了”用作核心谓语,表示前面条件的推理结果,其语义的主观性凸显。

(18)若说“精粗”二字,便坏了一贯之理。譬之水在大江中,固是此水;流为池沼,亦只是此水;流为沟壑,亦只是此水。(黎靖德《朱子语类》)

可见,传统优势企业的可持续发展路径应该是改变“高度资源消耗——产品——大量排放废弃”线性发展方式,减少资源消耗,降低排放甚至达到零排放,以技术创新推动形成“资源消费—产品—排放与废弃—回收利用—再生资源”的绿色化发展,实现经济与资源、环境的协调发展。

当“坏了”在句末作谓语时具有较强的不及物性,其中“了”是语气助词,如例(19)。

(19)已是断弦尤续,覆水难收,常向人前诵谈,空遣时传音耗。漫悔懊。此事何时坏了。(柳永《八六子·如花貌》)

当“坏了”处于句末位置时,其语义泛化特征更加明显,经常出现在条件句式“只要/只是……便/就坏了”中。例(20)的条件通过“若”来引导,与例(21)中“只被外物汩没了不明”一样,是一个充分条件,“坏了”是一个表示推理的谓语。

(20)如十分金,彻底好方谓之真金,若有三分银,便和那七分底也坏了。(黎靖德《朱子语类》)

(21)人本来皆具此明德,德内便有此仁义礼智四者。只被外物汩没了不明,便都坏了。所以大学之道,必先明此明德。(黎靖德《朱子语类》)

“坏了”不仅可以用作谓语,还会出现在“V坏了”动补结构中(19)“V坏了”动补结构的形成参见“重新分析”的论述。,充当结果补语,意义指向所描写的人或物,如例(22)和例(23)。

(22)要做好事底心是实,要做不好事底心是虚。被那虚底在里夹杂,便将实底一齐打坏了。(黎靖德《朱子语类》)

(23)恰似一间屋,鲁只如旧弊之屋,其规模只在;齐则已经拆坏了。这非独是圣人要如此损益,亦是道理合当如此。(黎靖德《朱子语类》)

2. 坏了:程度补语

“坏了”在“V坏了”动补结构中充当程度补语时,意义指向所描写的动作。程度补语涉及说话人的体验和参与,表现出强烈的主观性。借助于程度补语,说话人“将某一事件/实体以亲历或目睹这一事件/情景的局内人的视角呈现出来”(20)Athanasiadou A., On the Subjectivity of Intensifiers, Language Sciences, No. 29, 2007, p. 561.。

“坏了”作程度补语的例子最早出现在宋朝时期,我们在北宋和南宋文献中各录得一例,即例(24)中的“伤坏了这个心”和例(25)中的“吓坏了”。元朝时期也有一例,即例(26)中的“苦坏了”。

(24)先生曰:“如‘求生以害仁’,言身虽生,已是伤坏了这个心;‘杀身以成仁’,身虽死,这个心却自完全得在。”(黎靖德《朱子语类》)

(25)恐怕吓坏了孩子,把袖绢子掩了耳朵,把着进房。(话本《宋四公大闹禁魂张》)

(26)王婆见女儿哭得两眼赤肿,生怕苦坏了他,安慰了几句言语,走往厨房下去暖酒,要与女儿消愁。(元代话本《蒋兴哥重会珍珠衫》)

到了明代,“坏了”的程度补语用法比较常见,如例(27)—(29)。

(27)番王日夜里耽忧,却又不敢开言,怕气坏了孩儿。(罗懋登《三宝太监西洋记》)

(28)将军也着实可怜他,又恐怕苦坏了翠翠,吩咐从厚殡殓。( 凌濛初《二刻拍案惊奇》)

(29)既然舍人已有了亲事,老身去回复了小娘子,省得他牵肠挂肚,空想坏了。(凌濛初《二刻拍案惊奇》)

3. 坏了:话语标记

话语标记“坏了”表达了说话人对于反预期状况所持有的意外或幽默调侃的态度。话语标记“坏了”用法首现于明代《二刻拍案惊奇》。

(30)两人正自促膝而坐,只见外边店里一个长大汉子,大踏步踹将进来,大声道:“娘子那里?”惊得妇人手脚忙乱,面如土色,慌道:“坏了!坏了!吾夫来了!”那官人急闪了出来,已与大汉打了照面。(凌濛初《二刻拍案惊奇》)

例(30)讲述的是一个骗局故事。“妇人”与丈夫等人设下圈套,勾引“官人”,骗取钱财。“妇人”使用话语标记“坏了”,一方面表达自己表面上的惊讶之情,以便演戏演得逼真,另一方面,话语标记“坏了”的重复使用,起到了加强语气的作用,便于吸引对方注意力,进而提醒并敦促对方赶快离开,从而实现设置骗局的目的。

(二)反预期类“X了”的构式化动因与机制

1.构式化动因:句法位置与经济原则

实词虚化,与其经常出现在某个适于表示某种语法关系的位置有关(21)解惠全:《谈实词的虚化》,《语言研究论丛(第4辑)》,天津:南开大学出版社,1987年,第213页。。“坏了”连用时,可用作及物性动词短语,也可用作不及物性动词短语,在句中充当核心谓语;当“坏了”出现在“V坏了”结构中,用作结果补语时,意义指向所描述的事物,其句法位置后移。“坏了”用作程度补语,其语法功能进一步弱化。最后,“坏了”经常出现在句首,作为话语标记。

“坏了”处在句中谓语时表达一种客观意义或者现实关系;“坏了”出现在句末位置,尤其是出现在条件句“只要……,就‘坏了’”中,条件关系仅表示事物间抽象的、有规律的联系,不涉及现实性。从现实句到非现实句是意义虚化的表现,是“去语义化”现象(22)张国宪、卢建:《助词“了”再语法化的路径和后果》,《语言科学》2011年第4期。。此外,在条件句中,“坏了”和主语的关系变为和句子的关系,开始游离于句子之外;加之句子本身有谓语动词,“(就)坏了”语义逐渐由实变虚,倾向于表达对句子的一种主观评价。出现在补语位置上时,由于前面动词处于核心谓语地位,“坏了”的语法功能弱化,语义依赖于核心谓语。当核心谓语省略后,“坏了”的语义变得更虚。

在语言经济原则的作用下(23)冯志伟:《现代语言学流派》,西安:陕西人民出版社,1987年,第135~136页。,相关句法成分的省略使得“坏了”处于光杆形式,此时的“坏了”尚且不是话语标记,但其组合关系在形式上更加紧密,这为“坏了”构式化为话语标记提供了句法环境。

(31)韩冬生仍在罢工。夏小丽扯着嗓子轰乘客们下车:“坏了坏了坏了,这车坏了不开了,下去下去下去!”(刘心武《刘心武选集》)

例(31)中的“坏了”处于话语开头位置,具有前照应功能,是后续语篇“这车坏了”的省略形式。此时的“坏了”虽不是话语标记,但随着其光杆形式使用频率的增加,有演化为话语标记的趋势。

2.构式化机制之一:重新分析

Harris和Campbell将重新分析定义为“一种改变句法结构的底层结构却不涉及表层表现的任何直接或内在的调整的机制”(24)Harris A. C., Campbell L., Historical Syntax in Cross-linguistic Perspectives, Cambridge: Cambridge Unviveristy Press, 1995, p. 61.。重新分析使得两个或多个成分原来的边界消失而发生融合,典型的融合是复合词化,原来两个或者更多的词凝固成了一个(25)Hopper P. J., Traugott E. C., Grammaticalization, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, pp. 52-61.。

首先,动补结构“V坏(了)”是双动词结构重新分析的结果。汉语史上,动词“坏”最初处于单用形式,但逐渐与其他动词“V”连用,形成“V坏(了)”或“坏V(了)”双动词结构,如例(32)中的“败坏”和例(33)中的“坏败”。

(32)行冬令,则草木早枯,后乃大水,败坏城郭。行春令,则螽蝗为败,暴雨来格,秀草不实。(刘安《淮南子》)

(33)令三辅、太常内郡国举贤良方正各一人。律令有可蠲除以安百姓,条奏;被地震坏败甚者,勿收租赋。(班固《汉书》)

在双动词“V1+V2”结构中,往往只有一个动词是语义焦点,而另一个则是辅助成分:当“V1”是语义焦点时,“V2”就会虚化为助词性成分;当“V2”是语义焦点时,“V1”就会虚化为修饰性成分。“V2”的虚化致使双动词结构向动补结构转变,“V1”的虚化致使双动词结构向介词结构转变(26)张伯江、方梅:《汉语功能语法研究》,南昌:江西教育出版社,1996年,第148页。。在“V坏”结构中,当前一个动词“V”和后一个动词“坏”在时间上存在先后关系,并隐含因果关系时,这两个动词竞争核心谓语,经过重新分析,“坏”降为补语。从语义看,动词“坏”具有“[+结果]”和“[-非持续]”的语义特征,表示一个过程的终点,并且产生一定的结果,常位于“V2”位置。前面的动词“V1”一般是具有起始点且能持续的强动作义动词,如“击、射、烧、攻、摧”等(27)张娟:《中古汉语连动式研究》,西南交通大学硕士学位论文,2010年,第36页。。

(34)虏以畜产为命,今皆离散,兵即分出,虽不能尽诛,亶夺其畜产,虏其妻子,复引兵还,冬复击之,大兵仍出,虏必震坏。(班固《汉书》)

例(34)中,处于“V1”位置的动词“震”动作意义强烈,具有明显的动作起点和动作过程,具有持续性,有终点。当“坏”出现在“震”后面位置时,表示“震”的动作完成以及该动作产生的结果。

其次,从“(就/便)坏了”和动补结构“V坏了”到省略形式“坏了”也是重新分析的结果。这样生成的“坏了”组合形式实质上是一个跨层结构(28)跨层结构的界定与动因参见吴竞存、梁伯枢《现代汉语句法结构与分析》,北京:语文出版社,1992年,第352页;董秀芳《跨层结构的形成与语言系统的调整》,《河北师范大学学报(哲学社会科学版)》1997年第3期。。在“只要……就/便坏了”句式中,作谓语的“就/便坏了”结构层次是“就/便坏︱了”,“坏”和“了”不是直接成分。当副词“就/便”省略后,“坏”和“了”之间的界限消失,经过重新分析,形成“坏了”形式。

同理,动补结构“V坏了”的结构层次是“V+坏︱了”,是“坏了”发展为跨层结构的初始阶段;在语言经济原则和双音化等动因作用下,动词“V”省略后,“坏”和“了”经过重新分析,构成“坏了”组合形式,之间的句法界限消失,是跨层的中间阶段;高频使用后,“坏了”进一步虚化,话语标记“坏了”是跨层的完成阶段(29)吴竞存和梁伯枢将跨层结构的演变分为未始、已始和完成三个阶段。参见吴竞存、梁伯枢《现代汉语句法结构与分析》,北京:语文出版社,1992年,第367页。

3. 构式化机制之二:认知隐喻

人类认知经历从具体到抽象的过程。从认知角度看,隐喻不仅是语言手段,更是人类普遍的认知思维方式。认知隐喻作用于语义的泛化过程。Heine等人提出了语义泛化的序列:人>物>活动>空间>时间>性质(person > object > activity > space>time>quality)(30)Heine B., Claudi U., Hünnemeyer F., Grammaticalization: A Conceptual Framework, Chicago: the University of Chicago Press, 1991, p. 48.。

“坏了”的本义指“倒塌了、崩溃了”,用于描写人类居住的房屋;同时,“房屋倒塌了”是物体在特定时间和空间范围内发生的一种变化,有较强的时空感。“坏了”的引申义较为丰富,其中“变质义”的时间概念尤为显著。程度补语“坏了”表示相关动词的极限程度,话语标记“坏了”表达说话人特定的语气和态度,这两者都属于语义泛化序列中“性质”范畴。

四、反预期类“X了”的构式化等级及其差异原因

(一)反预期类“X了”构式化等级差异

基于前文论及的构式定义和构式化过程,我们认为考察构式化等级主要有两个标准:(1)构式义的不可预测性程度,即构式的整体意义从构式成分意义是完全不可推导出来,还是不完全或者部分可以推导出来;(2)构式发生的语言层面是语素、词汇、短语,还是句式或者语篇。换言之,构式化的语言结构紧密程度,是具有较强的凝固性、稳固性,还是具有一定的离合性。

基于上述标准,我们将构式化等级分为高级构式化、中级构式化和低级构式化三种范畴。构式化的三个等级之分只是相对的概念,三者之间的界限并非泾渭分明,而是构成构式化等级的一个连续统(continuum)。高级构式化具有构式义不可预测性、语言形式固化等特点;中级构式化具有构式义不完全预测性、语言形式基本固化等特点;低级构式化的构式义与构成成分意义之间具有很强的关联性,语言形式相对较为固定,但也具有一定的离合性,可以插入其他语言成分。

1.“X了”构式义的不可预测程度

在“X了”构式中,“X”是变量,“了(le)”是常量。学界一般认为虚词“了(le)”由动词“了(liǎo)”演变而来,演变路径大致是:完成动词“了”—时态助词“了”—语气词“了”。其中,动词“了”表达“了结义”。时态助词或体标记“了”和语气词“了”具有不同的语法功能和句法位置,前者表示动作的完成或者性质的变化,后者用在句末,表明一种确定的语气(31)北京大学中文系1955、1957级语言班:《现代汉语虚词例释》,北京:商务印书馆,1982年,第311~314页。。

《说文解字》将“完”解释为“全也”,即“完全、完备、完整、完善”等,后来引申出“消耗尽、没有剩余;完成;完结”等意义。因此“完了”的构成成分的意义之和应该为“完善了、消耗完了、完成了、完结了”等,其中“完善了、完成了、完结了”表达肯定意义,而“消耗完了”具有否定意义倾向。话语标记“完了”是对不符合心理预期的,尤其是糟糕的情形表达一种意外之情,这与“完了”构成成分的否定意义用法有一定的关联性,但与构成成分的肯定意义用法产生冲突,所以“完了”的构式义具有高度不可预测性。

现代汉语中的动词“坏”在古代汉语中的繁体形式为“壞”。《说文解字》中记录“壞,败也”。可见,“坏”最初用作动词,本义为“败坏;倒塌”(32)现代汉语中的动词“坏”(huài)在古代汉语中的繁体形式为“壞”,与古汉语中的“坏”(pī;pēi;péi)是音义皆不同的两个词,前者在《说文解字》中记录为“壞,败也,从土褱声。下怪切。”后者在《说文解字》中记录为“坏,丘再成者也。一曰瓦未烧。从土不声。芳杯切。”可见,“坏”(huài)最初用作动词,本义为“败坏;倒塌”;“坏”(pēi;pī)用作名词时本义为“土丘”或“没有烧过的砖瓦、陶器”,“坏”(péi)用作动词时表示“用泥土涂塞缝隙,修补墙垣”。其中,“没有烧过的砖瓦、陶器”之义在现代汉语中用“坯”来表示。本文关注对象为“坏”(huài)。。因而,“坏了”的构成成分意义叠加成“倒塌了、破败了”等,这些意义基本上都属于否定意义范畴。当话语标记“坏了”出现在糟糕情形的语境中时,“坏了”构式的反预期功能与“坏”的否定意义有关联。但是,当话语标记“坏了”出现在并非糟糕的情形中,如例(14),“坏了”构式兼有反预期和幽默表达功能,其构式义很难从构成成分意义中推导出来。

根据《说文解字》的解释,“糟”的本义是“酒滓也”。“糟”最初作名词,表示“造酒剩下的渣子,酒糟”或者“未去渣的酒”,后来指劣质的或不好的东西。名词“糟”活用为形容词和动词,分别表达“用酒糟腌制的”和“用酒或酒糟腌制(食物)”,再后来语义泛化为“糟糕”“糟践、糟蹋”等意义,这些意义属于否定意义范畴。用作话语标记的“糟了”构式义与其构成成分的否定意义密切相关。

此外,在构式化过程中,“X了”均经历了从客观意义向主观意义演变的主观化过程(33)张宏国:《现代汉语“X了”双音非词结构语法化及话语标记功能研究》,安徽大学博士学位论文,2016年,第117页。。例如,“糟”最初指客观事物“酒糟”,动词“糟”表示“用酒或酒糟腌制食物”,是一个客观具体的行为动作。动词“糟”和体标记“了”连用,表达客观意义“用酒糟腌制了食物”,后来引申出“糟蹋义”和“糟糕义”,其中“糟糕义”的主观性明显。用作话语标记时,“糟了”在表达反预期功能的同时,也凸显说话人的主观态度,具有强烈的主观性。

同样,用作话语标记的“完了”和“坏了”构式义呈主观性。所以,“X了”的构成成分最初所具有的客观意义在其构式义中消耗殆尽,从这个意义上说,构式义的主观性相较于构成成分意义的客观性具有不可预测性。

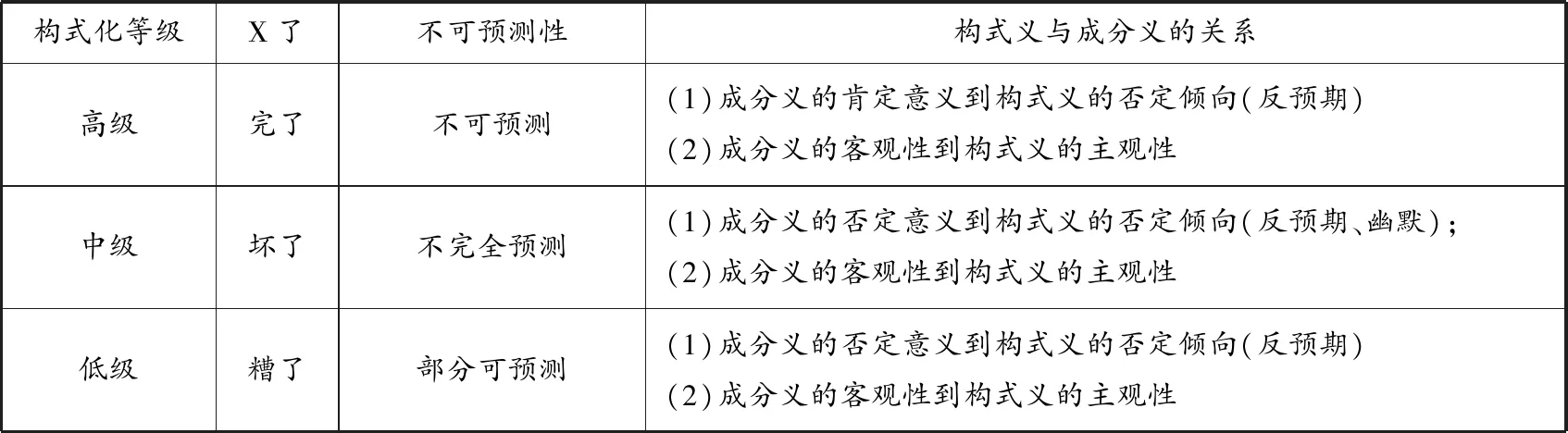

我们可以将反预期类“X了”构式意义的不可预测性列表如下:

表1 反预期类“X了”构式义的不可预测程度

2.“X了”构式结构的紧密程度

构式化过程分为词汇性和语法性两种,分别与语言演变中的词汇化和语法化现象相对应,但又不完全等同于传统的词汇化和语法化概念。词汇性构式化的输出端是词汇性的,而语法性构式化的输出端是功能性的(34)Traugott E. C., Trousdale G., Constructionalization and Constructional Changes, Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 232.。

“X了”构式化的输出结果是话语标记形式,表达反预期功能,本质上属于语法性构式化。同时,反预期类“X了”构式形成过程也可能受到了词汇性构式化的影响,致使语言结构的紧密程度不同,“X了”的构式化程度也不尽相同。

关于“完了”的演变过程,学者们持有不同的观点。高增霞指出,“完了”从动词性短语演变为连词,再演变为话语标记(35)高增霞:《自然口语中的话语标记“完了”》,《语文研究》2004年第4期。。殷树林认为,在动补结构“V完了”中,动词“V”省略,“完”和“了”经过重新分析而形成“完了”,“完了”有时间连词和话语标记两种用法(36)殷树林:《也说“完了”》,《世界汉语教学》2011年第3期。。就“完了”用作一个词语的具体词性而言,也有学者认为“完了”不是时间连词,而是时间副词(37)李宗江:《说“完了”》,《汉语学习》2004年第5期。或关联副词(38)方环海、刘继磊:《“完了”的虚化与性质》,《语言科学》2005年第4期。。我们在此不去讨论“完了”的词性归属,而是总体认可“完了”具有虚词的用法。由此,我们可以大致勾勒出“完了”的构式化过程:“完了”从谓词性短语和结果补语,经历词汇性构式化,输出结果是表达时间概念的虚词“完了”;再经历语法性构式化,输出结果为表达反预期功能的话语标记;“完了”的词汇性构式化先于“完了”的语法性构式化发生。“完了”用作词汇形式的语言结构具有较强的凝固性和稳固性,不可随意扩展离析,这种语言结构的高紧密度对用作话语标记“完了”的语言结构产生影响,致使话语标记“完了”语言结构也具有较高的稳固性和紧密程度。

前文已析,话语标记“坏了”的构式化来源包括谓词性短语“坏了”和结果补语“坏了”。同时,“坏了”还具有程度补语的用法,程度补语“坏了”不是话语标记“坏了”的直接来源,但对话语标记“坏了”的语用功能产生影响,致使话语标记“坏了”除了表达反预期,还具有调侃、幽默的表达功能(39)张宏国:《现代汉语“X了”双音非词结构语法化及话语标记功能研究》,安徽大学博士学位论文,2016年,第85页。。

用作程度补语的“坏了”不能独立运用,需要依附于句子其他的成分而存在,具有唯补词特征。“唯补词”的概念是刘丹青首先提出来的,他把唯补词定义为“在某些义项上只能作结果补语、可能补语等紧附于动词而且不能扩展的补语”(40)刘丹青:《“唯补词”初探》,《汉语学习》1994年第3期。。李宗江和王慧兰将唯补词分为两类,其中一类是只能做补语但表示前面述语的程度的词语,如“死、要命”等(41)李宗江、王慧兰:《汉语新虚词》,上海:上海教育出版社,2011年,第455、461页。。“坏”具有“死”这个引申义,所以“坏了”用作程度补语,属于唯补词的范畴。用作程度补语的“坏了”的语言结构不可扩展离析;同时,作为唯补词,“坏了”在句法上要依附其他词,不能独立使用,说明“坏了”还没有完全词汇化,所以唯补词“坏了”语言结构的凝固性和稳固性要弱于虚词“完了”。

从构式化视角来考察,用作话语标记的“坏了”是语法性构式化输出结果。程度补语“坏了”具有唯补词特征,语言结构较为紧密,这种紧密度传导至话语标记“坏了”,使得话语标记“坏了”的构式化程度较高,但如同唯补词“坏了”结构紧密度低于虚词“完了”,话语标记“坏了”的结构紧密度也相应地低于话语标记“完了”。

话语标记“糟了”的构式化源于谓词性短语“糟了”和结果补语“糟了”(42)张宏国:《“糟了”的语义演变与语法化》,《汉语学习》2016年第6期。。但是,“糟了”在构式化过程中,没有类似“完了”的虚词和“坏了”的唯补词用法,所以话语标记“糟了”语言结构稳固性和凝固性不如“完了”和“坏了”,具有一定的离合性。这也是为什么话语标记“糟了”的语言形式可以扩展为“糟糕了”或还存在“糟糕”“太糟了”等语用变体。

我们可以将反预期类“X了”构式结构的紧密程度列表如下:

表2 反预期类“X了”构式结构的紧密程度

(二)反预期“X了”构式化等级差异产生的原因

通过对构式义不可预测性以及构式结构紧密程度的分析,我们认为,在反预期类话语标记中,“完了”的构式化等级最高,“坏了”的构式化等级次之,“糟了”的构式化等级相对较低。反预期类“X了”构式化等级差异产生的根源在于“X”语义的差异性。

“完了”的构式义具有高度不可预测性,以及“完了”发生词汇性构式化,输出为虚词“完了”,这些演变都和“完”的本义有关。前文已述,“完(了)”本义表示“完善(了)、完成(了)、完结(了)”等肯定意义。例如:

(35)他们两眼漆黑,知道咱们有什么可供利用的吗!只要别跟他们争就完了。咱们只管种植自己的园地。(杨绛《洗澡》)

(36)哎,我就不明白了,你为什么不能当个俗人,吃好喝好混好就完了,跟生活较什么劲呀?(石康《奋斗》)

例(35)和例(36)中的“就完了”表达肯定义,所传递的语义与“就行了”“就好了”接近,表达一种建议。同时,两例中的“只要……”和“为什么不能……”表明说话人对满足“就完了”的条件要求并不高,很容易实现。

“完(了)”从肯定意义向否定意义的演变,与人类的认知和需求心理有关。马斯洛的需求层次理论认为,人的行为是在需要的基础上,在动机的驱使下产生,需要是以宝塔式层次形式出现的,由低级的需要开始逐级向上发展到高级的需要(43)马斯洛:《动机与人格》,北京:华夏出版社,1987年,第106~108页。。当一个层次需要得到满足后,便出现高一层次需要,而前一个层次的需要就不再成为激励因素了;当各种需求得到满足、完成后,人们就会出现厌烦心理,“完了”就会衍生出否定含义。

(37)我告诉你,只有炒房的才怕降价,一降他们就完了。(石康《奋斗》)

(38)一个女孩子,最要紧的就是自己的名声。名声坏了,这一辈子就完了。(艾米《山楂树之恋》)

例(37)和例(38)中的“完了”表达否定意义。用作句子核心谓语且具有否定意义的“完了”是话语标记“完了”构式化的重要来源。

此外,“X了”发生词汇性构式化与“X”语义也有关系。彭伶楠认为成词结构“X了”中的“X”具有两类意义:一类表示“完结”(一般加在动词后面作补语),如“好”“完”“得”等,一类表示“可以”,如“行”“成”等(44)彭伶楠:《现代汉语双音词“X了”的虚化与词汇化研究》,上海师范大学硕士学位论文,2006年,第40页。。李宗江的研究结果也表明,近代汉语完成类动词“休、罢、了、得、好、完、够、结、有、齐、成、妥”进入条件句式“SP(主谓结构),就X了”后,这些完成意义的动词表达许可意义,有词汇化的倾向(45)李宗江:《近代汉语完成动词向句末虚成分的演变》,《历史语言学研究(一)》,北京:商务印书馆,2008年,第149~163页。。

(39)来,你们先吃点土豆,暖和暖和,完了我蒸白面馍。(张贤亮《绿化树》)

(40)这以后,我放了学,先做功课,完了就下棋,吃完饭,就帮我妈干活儿,一直到睡觉。(阿城《棋王》)

在上述两例中,“完了”前面可以分别补充上动词“暖和”和“做”;当动词“暖和”和“做”省略后,“完了”经过重新分析,用作虚词,表示时间概念。

因此,“完了”的肯定意义向否定意义演变,加之从客观意义向主观意义演化,以及虚词形式,使得其用作反预期话语标记时具有极高的构式化等级。

就“坏了”而言,“坏”的本义是“倒塌;破败,衰败;战败,崩溃”等,“坏(了)”最初描述的对象是客观事物。在隐喻思维的作用下,如果将“坏了”用来描述人或有生命的物体,那么显然,一个生命体“坏”或“倒塌”的最终方式便是“死亡”“失去生命”。因此,“坏了”引申出“杀害、死亡”义;同时,“死亡”是“坏”的终极形式,我们再一次通过隐喻思维,推导出“坏了”具有极限程度义,因而结果补语“坏了”又进一步虚化为程度补语“坏了”。从结果补语到程度补语,“坏了”或多或少地存留动词“坏”的语义,以至于其语义指向的动词“V”具有贬义倾向,如例(24)中的“伤坏了这个心”、例(25)中“吓坏了孩子”和例(26)“苦坏了”等。但随着“坏了”进一步虚化,残留的语义消磨殆尽,最终只是表达极性程度,其语义指向的动词也可能会有褒义色彩,或者中性色彩,如例(41)中的“乐坏了”和例(42)中的“忙坏了”等。

(41)这下可把小磊乐坏了,他早就想养一条小狗呢!(程东《汪汪叫的小花猫》)

(42)哪里呀,我这几天忙坏了,录制新作品。(曹青《不解的谜》)

程度补语或唯补词“坏了”表达极性程度意义,原先用作谓语和结果补语时所具有的消极或者否定意义淡化或消失。由此,我们推断,话语标记“坏了”出现在并非糟糕情形下表达调侃、幽默的语用功能应该与“坏了”的程度补语用法相关。

因此,反预期类“X了”用作话语标记,是语法性构式化输出的结果;动词“完”本义是“完全、完备、完满”,所以表达肯定意义的“完了”具备发生词汇性构式化的驱动力;动词“坏”的本义是“倒塌、破败”,后来引申出“杀害;表程度深”,所以“坏了”并没有发生词汇化,但其极限表达促使“坏了”演变为唯补词,可用作程度补语;“糟”的本义是“酒糟;糟糕”,没有“完结”或“可以”之义,所以“糟了”没有发生词汇性构式化而只是发生了语法性构式化。

五、结 语

在“X了”的构式化过程中,“X”的语义起到至关重要的作用。首先,“完”的本义是“完全、完备、完整、完善”等,与助词“了”连用后,语义逐步从肯定意义向否定意义演变,最终构式化为对糟糕情形表达反预期功能的话语标记“完了”;同时,“完”和“了”结合后经历词汇性构式化,演变为虚词,具有稳固的词形,这种稳固性传导至话语标记“完了”,话语标记“完了”具有紧密的语言结构。其次,话语标记“坏了”的构式义与构成成分的意义有关联,所以“坏了”具有反预期功能,但同时“坏了”还具有在并非糟糕情形下使用的幽默表达功能,这种幽默功能受到了“坏了”用作唯补词所具有的极限程度意义的影响。再次,话语标记“糟了”构式义的不可预测性极低,而且话语标记“糟了”的语言形式还不是很稳固,具有一定的离合性。所以,从构式化等级序列来看,“完了”的构式化等级最高,“坏了”居中,“糟了”最低。