晚清公共阅读空间中的“隐性启蒙”*

——以厦门博闻书院为中心的考察

2020-02-08管仲乐

管仲乐

(华南师范大学 广州 510631)

我国古代存在着丰富多样的阅读空间,《史记·老子韩非列传》称:“老子者……周守藏室之史也。”司马贞注曰:“藏室史,周藏书室之史也。”[1]可见早在先秦时期便有了官方的藏书机构。除了官方藏书,寺院、书肆、私人藏书楼等渐次出现,并愈加繁荣。尤其是书院藏书,从唐末、五代迄清季,作为我国重要的教育组织形式,贯穿了我国古代知识分子文化建构的流变。

厦门博闻书院创办于光绪元年(1875 年),作为我国近代的藏书机构之一,较早引入西方书籍等文教设备,在馆藏内容和借阅形式等方面相对传统书院皆有所不同。博闻书院历史仅于福建地区一些方志有相关史料载录,在书院研究及我国近代教育史方面的论著或有提及,但多以罗列文献资料为主,尚无针对性的研究成果。 陈谷嘉和邓洪波主编的《中国书院史资料》(杭州:浙江教育出版社,1998)、陈学恂主编的《中国近代教育史教学参考资料》(人民教育出版社,1986)、陈元晖主编的《中国近代教育史资料汇编》(上海教育出版社,2007)等载录了有关博闻书院创立的相关史料,所引资料皆基本雷同,并未进行针对性研究。邓洪波《中国书院史》(武汉大学出版社,2013)于第六章在近代创办的新型书院中对博闻书院简要论及,但未就其“图书馆化”进行探讨。本文以博闻书院的相关史料为基础,对其成立的始末进行梳理,以它的“公共阅读特征”为核心,论说其对我国近代文化事业的“启蒙”。

1 厦门博闻书院的创设背景及理念

福建地区虽远离我国的政治文化中心,文化建设上实则素有积淀,早在唐代便随着人口的南迁渐次得以开发,此过程中也多有文人士大夫流寓避难于此,该地区的文化事业随之渐兴。南朝陈永定元年(557 年),便有“莆人郑露倡学(湖山学堂)于梁、陈之间”[2],至宋代闽南地区已有“海滨邹鲁”之称。邵雍评价曰:“天下将治,地气自北而南……今南方地气至矣!”[3]至宋嘉定十五年(1222 年),“陈复斋宓来守是邦,遂访白鹿规式,创书院于南山之下,以为奉祀讲学之地。礼聘九江蔡念成为堂长,延弘斋李燔定学规。”[4]88陈宓创建了官办书院——延平书院,并拟定学规,罗列“五教之目”,为学之序,修身、处事、接物之要等内容。延至清代,闽浙地区经济、文化发展渐盛,据学者统计,清代福建省共新建书院近三百所(不计台湾书院、教会书院)[5]。可见清代闽南地区的书院教育是较为发达的,这些都为博闻书院的创办提供了基础。

博闻书院的创办离不开外来因素的推动。厦门作为我国第一批被迫开放的通商口岸之一,在贸易及社会生活等方面获得了被动性的刺激发展。自雍正五年(1727 年)分守兴泉道移驻厦门,厦门便成为了福建东南沿海的军事、政治、经济中心,辖管范围为兴化府(今莆田)、泉州府和永春州。文化领域,厦门也逐渐蕃盛。这些都客观上促成了厦门在传统基础上拓新的可能。晚清时期厦门地区外国传教士活动频繁,1872 年《北华捷报》(North-China Herald)发表《世俗的传教士》一文,针对部分在华传教士空谈传教的现状,提出了在中国建立一座专供中国人阅读的图书阅览室,并设想“这一阅览室应该配备有中国的古典著作,已经翻译成中文的有实用价值的科学文章,墙上应挂非常好的机械和现代发明的图片,每件事都应该以启发来访者的兴趣和爱好为目的。”[6]此文在当时来华传教士中产生了较大的影响,英国传教士麦华陀(1823—1885)便是在此影响下创办了上海格致书院。博闻书院的创设同样始自外国人士倡议。光绪元年(1875 年)八月二十九日,时任闽浙总督李鹤年致总署信函曰:“本年八月初四日,据署兴泉永叶道永元禀,准厦口德国领事克劳尔,英国领事费立士,税务司康发达德逵那、白兰多、协品多等联名函称,拟特仿上海规模,在厦捐创博闻书院”[7]854,清晰地载录了筹办书院的外国人士姓名。

博闻书院的创办,也得益于近代国内有识之士的支持。清末新式书院成为推动对外交流的窗口,传统书院逐渐淡出主流。在这种历史背景下,时任闽浙总督李鹤年(1827—1890)主导了博闻书院的建设。李鹤年起于词馆,作为典型的中国传统文人及封建官僚,思想上却对西学持宽容吸纳的态度。他曾主持创办了福州轮船招商局厦门分局,并在任职福建巡抚期间,推荐福建籍黄锡宝等人作为我国第一批官费留学生出国求学。李鹤年任职闽浙总督期间收到外籍人士建立博闻书院的申请,对此表达重视并予以积极响应。书院的经费则主要来自于当地官绅的筹捐。根据李鹤年致总署的信函:“佥称由道会商在地方官绅筹议捐输,或于公项闲款按月酌拨若干……该领事请于厦门仿照办理,似应如其所请。惟厦地公款无可筹拨,只有会商在地官绅量力筹捐”[7]854,其中税务司贾雅阁个人便捐赠1 882 元。此外政府也在一定程度上进行了捐助,时任水师提督杨歧珍亦将自己一月俸禄捐与书院。兴泉永道道台、海防同知、厦门海关监督每月各捐助银两八元、两元、两元。

在中外人士共同推动下,博闻书院最终于厦门岛项三十六崎落成。博闻书院能够区别于传统的书院及其他藏书机构,形成具有自身特色的公共阅读体系,缘于其“开启厦门地区阅读风气,使中外艺学并兴”的创办理念,使阅读由私密的个体性逐渐向社会性转变。博闻书院的革新主要体现在如下两个方面。

一方面,博闻书院突破了传统书院形式的藩篱。

博闻书院创制前,福建地区直至清代基本上是以“传统书院”为主。“传统书院”是与科举考试相匹配的应试教育机构,主要传授经史子集等典籍。福建地区诸多历史悠久的区域皆有传统书院设立。如:福州地区四大书院——鳌峰书院、凤池书院、正谊书院、致用书院培养了数量众多的学者,泉州、漳州、莆田等地也都有一定数量的传统书院,为福建地区的文化发展奠定了基础。随着中国与世界的接触日益密切,民众对于外来科技与文化的渴求日增。传统书院一直以来依附于科举制度,而清代科考试题形式、内容固定,拘泥于以经史子集为中心的传统文化的阐发。传统书院长期以来固化于中国传统的书院体制,逐渐脱离了不断变化的时代背景,即使处于变化日益剧烈的清末也很难接受全新的西方文化,甚至有一定的抵触情绪。可以说,传统性质的书院一定程度上已经不符合时代的需要,其内部建制长期固化,缺乏转化为新式书院的条件,转化难度相对较大。

此外博闻书院也对传统书院的图书管理模式有所改良。博闻书院成立之前,传统书院已有了初步的图书贮藏和分类实践。诸多书院已经对院藏图书的分类模式进行了探讨,并尝试依照一定的模式对所藏图书进行管理,这些都为博闻书院的图书管理提供了借鉴。如,福建鳌峰书院即按照“四部分类法”对藏书进行编目管理。书院内部的管理也颇为整饬,图书管理诸步骤皆由专人管理,逐步形成了细化到图书采集、登记、整理、编目的完备流程。虽然此类书院在图书的管理上初具体系,其本质还是依托在书院成员的内部阅览室,相关机构并未实现真正意义上的“图书馆化”,仅可看作是传统书院向图书馆模式过渡的过程。在前人的实践基础上,博闻书院较好地贯彻了成立之初的构想,藏书数量丰富且层次多样化,在多个方面形成了区别于传统书院的独特形式。书院广备中外书刊,并参与制定了一系列与国外图书馆接轨的馆藏制度,相比传统书院的借阅者仅限于学生、缺乏专人管理的局限性,博闻书院可以面向社会各界,率先实现了我国书院的“图书馆化”。

另一方面,博闻书院的创设理念也有异于同时期的新式书院。

李鹤年所撰信函提到,博闻书院乃“拟特仿上海(格致书院)规模,在厦捐创”。由此可知,博闻书院乃仿照上海格致书院之制建立。格致书院与博闻书院有一定的相似之处,在成立方式上,二者都是在中外两方的协作下成立的。博闻书院由厦门当时的德国领事克劳尔与英国领事等发起,受到福建巡抚李鹤年的支持。格致书院亦为当时英国驻上海领事麦华陀倡议,由麦氏和傅兰雅等外国热心人士及数位华人董事组成董事会而成立,并得到李鸿章、冯嫒光等人的大力支持。在创办理念上,博闻书院宗旨为“务使中外艺学并兴”,而格致书院则以“令中国人明晓西洋各种学问与工艺”[8]48为理念。它们都表达了对引入西学,与域外的文化与技术接轨的强烈愿望。

两座书院创办的思路皆为成立一个传播西方思想与文化的新型书院,但二者在本质上有所差异。创办宗旨上,当时的新式书院大多与格致书院相类,以培养洋务人才为主,而厦门博闻书院最初便是以提供公共阅读、传播知识为宗旨成立的,相比其他新式书院藏书借阅对象仅为书院内部人员,博闻书院则面对“厦地仕宦绅商文雅之士,有志欲来书院观看各书各报者”皆予以开放[9]573。书院性质上,格致书院虽然引进了大量的西方书籍与资料,但成立者的意旨以教学为主,培育人才为格致书院主要目的,图书仅作为教学参考资料之用。相比之下,博闻书院则根据实际情况削去格致书院的考课功能,主要保留了图书阅览功能。可见博闻书院虽以“书院”为名,但实际上已经形成了以公共阅读模式为功能核心,区别于传统书院的“新书院”模式。

2 积极革新:博闻书院“公共阅读空间”的建设

传统书院藏书的目的是提供师生研习之资,服务书院的教学、科学研究、编史修志等活动,满足师生讲学、诵读、学术研究之需,书院以拥书教学为第一要务,藏书为书院讲学活动创造有利条件。传统书院与我国古代大多数的藏书机构相同,“知识”的传播是封闭的,基本只面向固定的社会群体,书院藏书的阅读者基本为在书院求学的士人,并不具备“公共性”。所谓“公共阅读”是读者在某一特定的公共空间内,通过阅读平等地获得知识和信息。

晚清时期,众多书院在时代影响下逐步革新,院藏书籍品类也出现了一定程度的变化,诸多书院引入了新式书籍。如河南开封大梁书院的藏书涉及数学、地理、外国军政、商务、铁路、工程、化学、物理、煤矿、天文、植物、英语、法语、日语等诸多门类。广州的广雅书院,其藏书更为丰富,除了时务书籍外,还藏有诸多域外刻本书籍,如和刻本《佚存丛书》一部、《贞观政要》十卷、《一切经音义》一百卷、《钦定西清古鉴》四十卷等。一些书院的藏书也逐渐实现了一定程度上的对外开放,如浏阳洞溪书院五天开放一次,“领书期,斋外限每月初一、十五日,斋内限以每旬逢一五日,经管人如期守候收发”[10]。上海格致书院较之更为开放,制定《观书约》规定“每日午后二句钟起至五句钟,晚刻七句钟起至九句半钟止,礼拜日停阅”[9]130。

但值得注意的是,这些书院只是在特定的时代背景下,在传统书院基础上对教学内容、考课方式进行变革,目的是培养经世致用人才。书院藏书仍依托于书院教育,属于内部文献。固定时间对外开放图书借阅,目的并非推广阅读,更谈不上“公共”二字。相较之下,博闻书院在其独特的创办理念指引下,变革传统的书院形式,以崭新的创办理念和借阅制度,呈现了较为独特的风貌,成为了厦门第一处具有公共阅读性质的藏书机构。书院对于访客阶层不设限,为广大市民提供一视同仁的借阅服务。其着眼点由讲学授业向文献阅读转移,对书院的藏书制度进行调整,实现了书籍资源公共化、阅读环境公共化。它与传统书院的不同之处不是简单地削减传统书院的考课功能,而是在诸多方面进行了改革与拓新,形成了独具特色的藏书模式。这主要体现在四个方面:

其一,院藏书籍多样化。博闻书院不仅贮藏各种中国经典著述,如《古今图书集成》“十三经”“二十四史”等典籍,还引进了大量外国著述,西方书籍以教会译制的西方译著和科学书籍为主,这些书籍的设置使得厦门地区的普通民众也有机会观览西方著述,增广见闻。在传统书院的模式下,藏书种类极为有限。博闻书院则突破旧有的馆藏模式,在丰富藏书基础上广备中外书刊报纸,“以备厦地仕官绅商入院观览,可期扩充器识,共广见闻”[7]825。馆内所提供的报纸阅览的业务非常完善,最开始皆为《万国公报》《京报》《中西闻见录》《申报》《香港日报》等外埠报纸,至厦门有报纸发行后,书院也添置了本埠报纸提供阅览,对于传播时事、启发民智大有裨益,真正合乎“中外艺学并兴”的立院宗旨。书院内传统书籍与西方书籍以及报纸共存,铅印、木刻、石印等诸多类型的图书并见,极大地丰富了文献类型。

其二,书院设置现代化。书院共分上下两层,功能划分各有不同。楼上房间有二,分别为藏书室和阅览室,将图书储存与阅读分开,能够更加有效地管理图书;楼下为管理员办公室和贮藏室,方便更为有效地对书院进行经营。除了书籍阅览室外,博闻书院还专辟报刊阅览室,供学者阅览“日报、月报、教报”等。书院除了大量藏书以外,另购置了大量科学仪器和设备,供需要者进行研究。如:机器样图及天球、地球、五金、矿石、气炉、电箱等器具皆有陈列[7]856。这些阅读空间的组合,使得书院不再是单一的读书阅报场所,而是成为了一个富有层次的知识仓库,方便了读者由理论到实践的学习过程,真正达到“开心益智,广见博闻”之目的。

其三,书院管理制度化。博闻书院扩大了服务对象,由传统的书院内部借阅改为面向社会借阅。此外它还制定了现代化的借阅制度,开门定于每日早晨十点,关门以日落时间为准,夏季大概六七点钟、冬季大概五六点钟。虽然馆藏图书对除“工匠、仆役及粗俗、轻浮、下贱之人”以外的“厦地仕宦绅商文雅之士,有志欲来书院观看各书各报者”皆予以开放,但借阅者须“向司理书院董事取给执照”,此处所谓“执照”即阅读许可证,以三个月为期更换。此外书院还制定了多则院规,与图书馆通则相类,如“凡来看书之士,须各安心静坐观阅,不得言语喧哗,以及谈说闲话”[7]856,书院实行在馆阅览,读者需来院阅看,图书不予借出,书报阅后仍需归放原处。这些都具有鲜明的近现代图书馆特征。

其四,书院功能立体化。博闻书院还开办了代售报纸的业务,如上海《申报》、香港《循环日报》等,这也是已知的厦门最早发行报纸的记载。报纸发行业务的开展,一方面为博闻书院的经营筹得一定的经费,另一方面也开拓了厦门民众的视野。此外书院还“延请各国士儒讲求西学,专励中华人士,见识日广,学问日精”[7]857,从而使博闻书院具备了类似开办讲座的功能。这些设置将博闻书院与传统的书院区别开来,不同于传统书院只服务于本院师生,博闻书院所面向的群体扩大至整个社会,体现了博闻书院功能的立体化和图书馆化。

如上,博闻书院不论是在馆藏图书特色上,还是在读者群体的广泛性以及借阅制度等方面,都具有较为鲜明的公共阅读场所特征,被时人誉为“实开公共图书馆之先河”[11]。博闻书院至此已经区别于“书院”的“传道、授业、解惑”传统功能,不再是介乎于官学与私学之间的教育与研究机构。

博闻书院的藏书种类繁多,管理较为完善,一度成为厦门地区公共阅读的首选之地。博闻书院较之传统书院的特殊之处在于,它依托于开放的阅读环境,进行了完整的“公共阅读规范”实践。书院成立之后,台湾《日日新报》“词林”栏于1903 年5 月23 日第一版刊载《鹭江博闻书院》诗一首,曰:

欲开风气在多闻,书院崇高号博闻。 万卷分披留客览,小楼独上访仙群。 碑传殉节怀周子,策读治安慕贾君。

愿我同胞诸志士,从兹努力展奇勋。[12]

根据诗句内容可知,博闻书院内藏书籍新报“万卷”,任人入馆借阅的新模式已经被当时的社会民众所接受,开启了厦门地区公共阅读的风气,在当时引起强烈的反响。

3 隐性启蒙:博闻书院影响下的福建地区公共阅读事业

由于当时公共阅读事业在社会上并未蓬勃,受众面较小,缺少群众基础,书院自创办后经营状况一度并不理想。从1884 年起,海关税务司依据职权成为书院名誉秘书和司库。在厦门居住的一位领事雇佣了一个办事员,专门管理图书和期刊,但读者很少[13]。于是其又在“望高石之阳”(今水仙路)购置两层住宅,并聘请林古徒为董事,经营状况才渐次好转,并受到各界人士的一致好评。直至1917年9 月12 日,厦门遭遇台风,书院遭受了严重的破坏,院址也予以变卖,并暂存银行,博闻书院的经营就此结束。1919 年,周殿薰等人于文渊井创办厦门图书馆,其经费来源便为“由玉屏、紫阳两书院经费拨充,另拍卖博闻书院院舍所得之资”[4]2030-2033,并向博闻书院申请,将书院所遗图书器物移付厦门图书馆使用。前董事林古徒先生将书院藏书两万余册以及书橱设施等一并赠予厦门图书馆。自此博闻书院的历史结束,并作为厦门图书馆馆藏的一部分,其“生命力”以另外一种方式延续下来。博闻书院的历史虽然短暂,但是为后世新式书院的发展提供了一种崭新的思路,并且为当时的社会民众提供了一条独具特色的“启蒙途径”。

关于何为“启蒙”以及在当时的中国社会如何启蒙,梁启超曾提出:“民德、民智、民力,实为政治、学术、技艺之大原”[14],明示改造“国民性”的重要性。书院作为国民教育的场所,在我国漫长的历史中具有标志性的意义,承担着尤为重要的责任。但传统的传道授业理路是有局限性的,所针对者仅仅是社会中以知识分子为主的部分群体,无法实现激发更广泛的“国民性”诉求。而博闻书院一类的新式书院在“公共阅读”领域尝试,凭借更丰富的院藏文献,更大范围的读者受众,更先进的借阅制度,成为我国最早的公共阅读事业实践者,引领了当时厦门地区的阅读风气。如果传统书院的启蒙是显性、直接的,那么博闻书院的启蒙形式则是隐性、间接的。二者相较,后者通过阅读达到对知识与文化的传播和推广,受众更为广泛,效果也更为深刻。博闻书院在如下几方面从公共阅读领域促进了文化的启蒙。

其一,带动了传统书院制度的转型

传统书院藏书,突出“藏”字,缺少如何利用藏书的方法和机制。博闻书院之后,福建地区各种传统的藏书机构都逐渐完成了改造,为近现代图书馆的成立奠定了基础。十九世纪末二十世纪初,我国的教育事业在社会形势和外来文化的冲击下发生了剧烈的变化。1898 年京师大学堂成立,1904 年清政府颁布《奏定学堂章程》,标志着近代学制的建立,我国的书院教育模式逐渐式微。而博闻书院则在这种变化的浪潮中成功实现了转型,并为其他传统书院的去向提供了思路。各地书院的教育职能不断削减,而在藏书上逐步丰富立体。如:光绪二十三年(1897 年)熊希龄与蒋德钧等人集资千缗,购办西学书籍24 箱,每箱各120 种,捐置岳麓、城南、求实三书院及各府厅州县书院[15]。这些书包括数学、物理、政治、经济、工程、医学、军事等方面。又如,光绪二十八年(1902 年)、二十九年(1903 年),福州凤池、鳌峰、正谊、致用四大书院合并,综合各院藏书建立图书室。后在图书室的基础上于鳌峰校士馆内设立图书馆,在原来藏书的基础上增加了报纸、杂志以及时务新书[16]。这些书院的藏书中,“新学”“西学”之书与传统的经籍在各个书院的藏书目录中并现已经不为鲜见。书院藏书立体化、图书馆化的发展,使得各地书院虽然改设为新式学堂,但其藏书仍继续发挥着作用。博闻书院作为前驱,在这个浪潮中起到的推动作用不可忽视。

其二,推动了福建地区公共阅读事业的发展

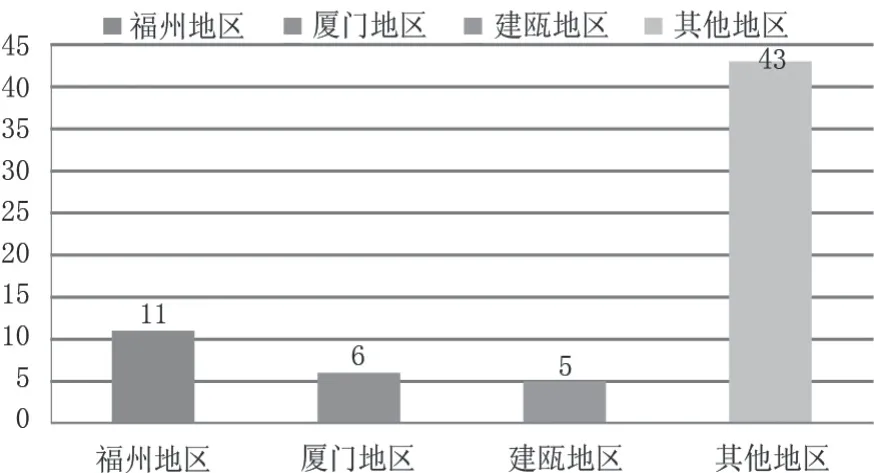

除了传统书院不断丰富藏书外,各种新的藏书机构更是渐次建立,促进了该地区公共阅读事业的发展。光绪二十五年(1899 年),鼓浪屿阅报所于厦门设立,次年又建闽南阅报社。光绪三十四年(1908 年)至民国八年(1919年)浦城、东山、德化、仙游、安溪、邵武、龙岩也先后创办阅书报社、书报所[17]。至民国五年,据“公共阅报所”的统计,福建的公共阅读场所已达五十二所,私立亦有五所之多。它们虽然大多数规模不大,但是都已经初步具备了公共图书馆的功能,推动了公共阅读事业的发展与成熟,并促进了真正意义上公共图书馆的建立。如宣统三年(1911年)鳌峰图书馆更名为“福建图书馆”,为今日福建省图书馆的前身。福州“说报社”藏书也归入了乌山图书馆,这些藏书机构一如博闻书院的最终归宿,成为了福建地区各省市公立图书馆的基藏。二十世纪二十年代我国图书馆建设已颇为立体化,呈现省立、县立、乡镇、公立、大学、中学、机关等多层次的分布状况,根据相关文献整理公共图书馆地域分布如下(相关数据来源于:台北成文出版社1969 年影印《中国方志丛书》中福建省部分):

图1 二十世纪二十年代福建地区公共图书馆分布

通过分析可知,这一时期福州及厦门等文化发达地区,仍延续了原本的积淀,并在此基础上获得了更大程度的发展。建瓯地区由于民国时期是闽北政治、经济、文化的中心,公共图书馆事业也进展较快。除此之外,其他地区如莆田、建阳、平和、仙游、南安、福安、长乐、浦城、诏安各有两所,上杭、松溪、永泰、屏南、武平、南平、晋江、顺昌、宁化、寿宁、永春、福鼎、漳平、霞浦、归化、南靖、福清、泰宁、龙溪、漳浦、云霄、海澄、华安、古田、邵武各有一所。公共图书馆在福建地区分布广泛,这些图书馆或为政府建设,或为私人捐建,或为传统书院或藏书楼的基础上建立。总的来说,福建省的公共图书馆事业呈现了百花齐放的景象。

随着阅读场所的丰富,公共阅读事业在福建地区得到了蓬勃发展,影响逐步传导至全国范围,并受到了政府的关注。清政府意识到公共图书馆的建设对于开启民智、富国强民的重要作用,于光绪二十九年(1903 年)制定《奏定学堂章程》,规定“大学堂当附设图书馆”[8]89。民国四年(1915 年)政府颁订《通俗图书馆规程》,进一步提出:“各省治县治应设通俗图书馆,储集各种通俗图书,供公众阅览,各自治区得视地方情形设置之,私人或公共团体、公私学校及工场,得设立通俗图书馆。”该年十一月又颁布《图书馆规程》:“各省特别区域应设图书馆,储集各种图书,供公众之阅览,各县得视地方情形设置之。”[18]64至民国十六年(1927 年),《图书馆条例》规定“公共图书馆之经费,不得少于该地方教育经费总额百分之五”[18]82。公共图书馆建设自此由“必要性”转变为具有一定“强制性”的建设需求。民国十九年(1930 年)至民国三十三年(1944年),教育部颁布《图书馆工作大纲》和《图书馆实施办法》,对公共图书馆的性质、名称、经费、机构、章程等进行了细化[18]116,相关政策在此过程中逐步推进和完善,公共图书馆的建设也日趋完善。

其三,契合了我国晚清时期学术转型的需求

清末是我国学术变革的重要时期,而变革的基础之一便是文献的更新。随着大量外域文献的涌入,学人的思想也逐步更新。传统的文献史,是在书史、出版史、校雠史、目录史、档案史的视域下展开的。随着文献收藏由封闭转向开放,学术研究的方向也逐步契合时代趋势。

一方面,呈现出学术的兼容性。中国的传统学术和西学相比,并不是简单的“旧学”与“新学”的差异,二者的产生背景和功能互有不同。张之洞《劝学篇》提出“旧学以持身,新学以应世”,对任何一种文化不加考虑地予以批驳都是不负责任的。博闻书院本身就是中外人士合作创办的,不仅贮藏各种中国经典著述,还引进了大量域外书籍。来到博闻书院的读者,既没有受到“学而优则仕”思想的桎梏,也没有展露全盘西化的偏激思维,而是将二者在博闻书院这一阅读空间内“融合”。博闻书院的举措极大地尊重了学术的独立性,使学术的发展更契合时代趋势,更大范围地实现了学术思维的转型。事实上,学术的兼容性正是当时学术界的趋势之一,严复、梁启超、王国维等都是其中的代表,这种趋势促进了我国现代学术的发端,催生了现代学术思想和规范的形成。

另一方面,促进了学术的现代化转向。博闻书院成立之前,国内的有识之士留意到了接纳先进知识的重要性,并推动了国内部分书院教授西学,社会上也逐渐兴起了对于西方科学和社会制度的探讨。但是这种探讨并未在整个社会范畴铺开,提议创设博闻书院的外国人士也注意到“兹吾西人旅来中国有年,所有中国风俗吏治民情,吾西土无不讲求讨习;而中国之人于吾泰西各国礼仪制度、学校民风,至今尚未深悉,徒知羡艳泰西之器艺而已,不知西国之器艺所以精且利者,皆由学问而出,而学问乃为政事之本,实足补中国圣贤所未及。故中国聪明特达之士,有志者虽留心西学,每苦无门可入”[7]857。博闻书院的创设,除了贮藏丰富的域外典籍外,还邀请外国学者入院讲学,为有意了解西方文化却不得入门之士提供条件。图书分类体系由“经、史、子、集”,逐步转化为“理、工、农、医、文、法、商”的七科之学。传统的文献逐步被整合到新的知识体系中。

4 结语

总的来看,我国近代思想文化启蒙历程中,公共阅读事业对“国民性”的激发起到了一定作用。博闻书院仅仅是近代阅读启蒙建构中的一个版块,这段历史是短暂的,却为之后诸多文化模式的建设提供了借鉴。时代变迁,对于书院理念的回顾与反思在新世纪再次掀起热潮。各种以书院为名的教育机构兴起,图书馆也提出了诸如“图书馆+书院”的公共文化服务探索模式,意在依托当代的图书馆平台,宣扬中国传统文化。在“复兴”书院的过程中,理解书院的真正价值和意义所在,对书院在当代的经济文化模式下于正确的轨道上行进,尤为重要。博闻书院不是科举体系下固守传统理念的教育系统,也并非一味拓新,对西学不加选择地引入。博闻书院实质上是依托我国传统文化精神载体,在公共阅读道路上开展的实践。其衰落也从某种程度上说明,单纯以藏书、借阅为主的模式无法顺应时代的发展要求。当下公共阅读机构的建设除了逐步加强图书的存护,更应该使藏书机构成为文献收藏与研究相结合的立体机构,赋予其文献整理研究、社会教育的职能,而不能单纯将藏书机构看作文献收藏的“仓库”。

博闻书院的历史是我国近代书院藏书制度流变一个较为典型的例证。在我国从近代对西学的汲汲以求,到当代对于传统文化和经典的依归过程中,公共阅读事业的发展起到了重要的导向作用。如何使以图书馆为核心的公共阅读机构在追溯传统和锐意创新两方面得到充分的发展,从根本上理解书院的涵义和价值,并从中汲取“营养”,用以提高公共阅读机构服务能力和水平,使其成为传达我国传统文化理念的道场,开辟出与世界上其他国家截然不同的公共阅读发展模式,这是近代包括博闻书院在内的诸多新式书院,之于当下社会的意义所在。

(来稿时间:2019 年9 月)