我国海洋塑料垃圾和微塑料排放现状及对策

2020-02-07侯立安马文超颜蓓蓓李湘萍陈冠益

刘 彬, 侯立安, 王 媛, 马文超, 颜蓓蓓, 李湘萍,, 陈冠益,,3*

1.天津大学青岛海洋技术研究院, 山东 青岛 266235

2.天津大学环境科学与工程学院, 天津 300072

3.西藏大学理学院, 西藏 拉萨 850012

4.火箭军后勤科学技术研究所, 北京 100011

塑料制品以其诸多优势得到广泛应用,全球塑料制品产量从20世纪50年代的0.17×108t增至2014年的2.99×108t[1-3]. 但全球约95%的塑料包装仅使用一次就被废弃[4];目前塑料垃圾的回收利用率仅为9%,焚烧处理率约为12%,剩余大量塑料垃圾被填埋或直接丢弃[5]. 垃圾填埋场或丢弃到环境中的塑料垃圾有可能经河流、下水道流入海洋或被风吹入海洋. 海洋垃圾(marine debris)是指任何持久性的、人造的或加工过的并被丢弃、倾倒至海洋或海岸环境的垃圾[6-7],塑料成分占海洋垃圾的60%~80%[8]. 海洋塑料垃圾绝大多数来自于陆地,每年有10%的陆地塑料垃圾(480×104~1 270×104t)进入海洋[8-9]. 塑料垃圾降解缓慢,导致在海洋中形成了大量塑料碎片和微塑料[10].

微塑料(microplastics)是直径小于5 mm塑料碎片的统称,广泛存在于海洋、河口及淡水水体中,可分为初生微塑料(primary microplastics)和次生微塑料(secondary microplastics). 初生微塑料广泛作为去角质类化妆品添加剂、工业磨料和喷砂介质等,这类微塑料通常经生活污水收集系统进入污水处理厂,因其体积小、难以沉降或去除,使污水处理厂成为陆源微塑料的重要聚集区,随着处理后污水的排放最终会有部分微塑料进入海洋系统[11-12]. 次生微塑料是由于海洋中存在大块塑料逐步破碎(如热化学裂解、光氧化裂解、臭氧诱导裂解和生物裂解等[13])形成的,是海洋中微塑料的主要来源. 微塑料污染已非常严重,某些沿海地区的漂浮微塑料含量为 1 000~10 000个m3[9];全球每年向海洋排放的初生微塑料预计达80×104~250×104t之间[14].

我国被认为是最主要的海洋塑料垃圾和微塑料“制造者”,由于陆源垃圾和生活污水处置不完善,每年向海洋系统中排放大量塑料垃圾和微塑料[15-16]. 但随着近年来我国城市生活垃圾焚烧处置率以及生活污水处理覆盖率的提高,重新核算我国海洋塑料垃圾和微塑料排放量尤为重要. 笔者依据已有估算方法并结合相应统计数据重新核算了我国海洋垃圾和塑料微珠的排放状况,并首次估算了我国生活污水处理厂中合成化纤类微塑料排放和轮胎粉尘中的微塑料颗粒产生情况;并与发达国家和地区在陆源塑料垃圾处理和海洋垃圾治理方面的措施进行对比,旨在为我国在相关领域的管理和应对提供科学对策.

1 我国海洋塑料垃圾排放情况

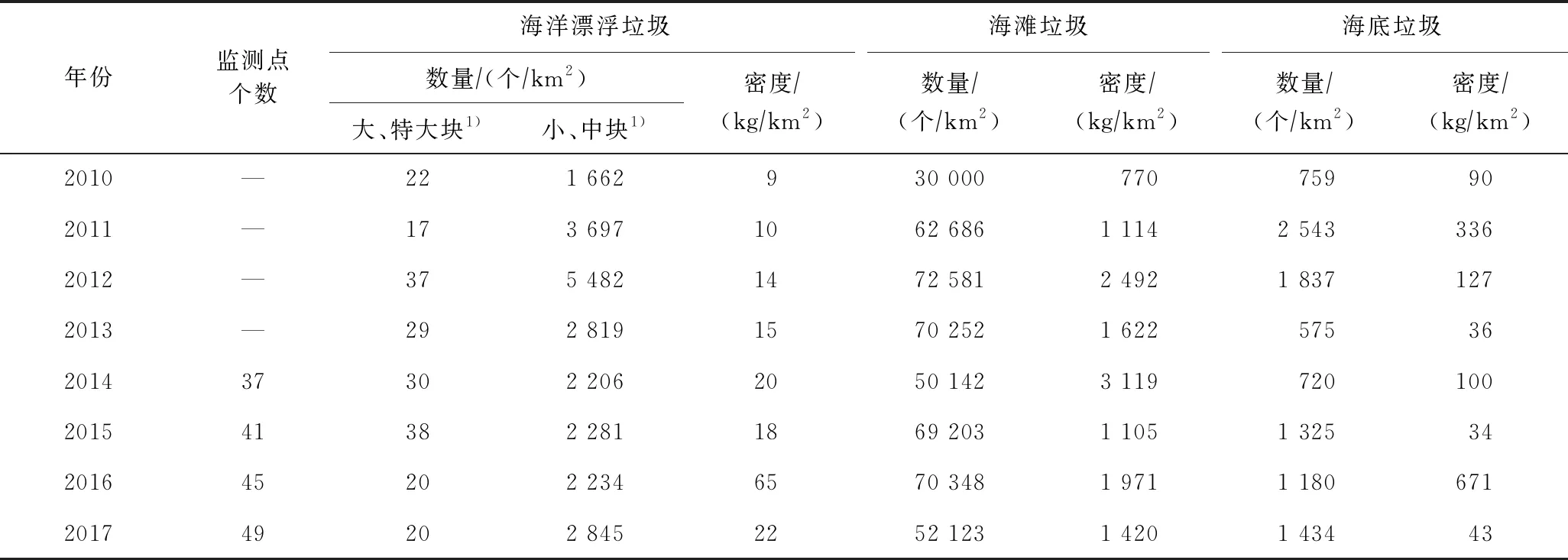

海洋垃圾是造成近岸局部海域污染的一个原因,其在海流和风浪的作用下远距离迁移,已成为跨国家和区域的污染问题. 2007年,原国家海洋局开始开展海洋垃圾污染监测和评估工作,监测点和监测范围也逐年增加,但由于海洋垃圾的流动性等原因,其平均数量和平均密度波动较大(见表1). 塑料垃圾是我国近岸海域海洋垃圾的主要类型,《2017年中国海洋生态环境状态公报》[17]数据(该文涉及的全国数据均不包括港澳台地区数据)显示,海面漂浮垃圾、海滩垃圾和海底垃圾中塑料类垃圾数量分别占87%、76%和74%.

海洋中的塑料垃圾约80%来源于沿海地区的陆地或海岸活动,约15%来源于海上活动(其中65%来源于渔业活动,35%来源于航运活动),其他则来源于内陆地区通过河流输送进入海洋[18]. 由于目前尚没有完善的海洋塑料垃圾监测系统,不同统计数据获得的结果存在一定差异. 但普遍认为,我国每年向海洋中输送了大量的塑料垃圾. 据报道[15],2010年我国对全球海洋塑料垃圾的“贡献”高达27.7%,排放量在132×104~353×104t之间,位居世界第一. 另据报道[19],我国长江水系和珠江水系每年分别向海洋中排放塑料垃圾31×104~48×104和9.1×104~16.9×104t,分列全球水系的第一和第三位.

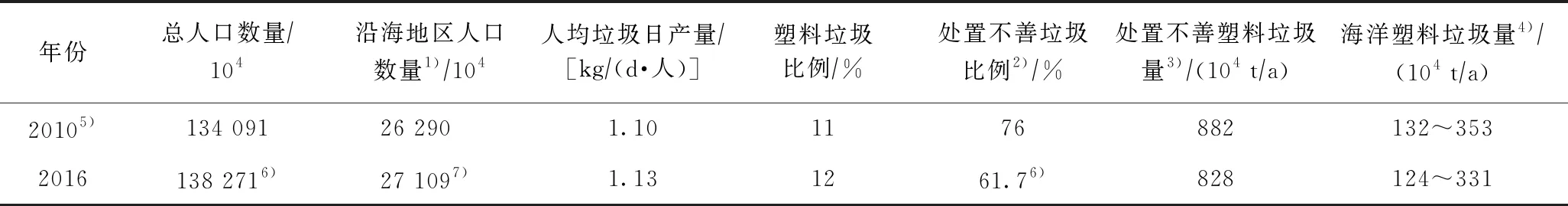

近年来,我国陆源垃圾无害化处理成效显著,其中生活垃圾焚烧率由2005年的9.83%增至2016年的36.24%(卫生填埋占58.3%),但与发达国家和地区相比仍存在一定差距,如2016年丹麦生活垃圾焚烧及能量回收率达51%[20],日本垃圾焚烧处理率在75%以上[21]. 按照文献[15]的估算方法对2016年我国沿海地区(海岸线50 km以内)排入海洋的塑料垃圾进行重新核算,结果(见表2)显示:2016年我国人均生活垃圾日产生量约为1.13 kg[22-23],生活垃圾中塑料成分占比约为12%[24-27];随着近年来我国生活垃圾焚烧比例的增加,管理不善的垃圾(除焚烧及回收外)所占比例约为61.7%. 因此,我国2016年产出的处置不善的塑料垃圾约为828×104t,其中124×104~331×104t进入了海洋.

表1 2010年以来我国海洋垃圾监测数据统计

注:数据来源于历年《中国海洋生态环境状态公报》. —表示无相应数据;1)长度大于10 cm为“大、特大块”,长度小于10 cm为“小、中块”.

表2 2010年与2016年我国沿海地区海洋塑料垃圾产生对比

注: 1) 沿海50 km以内的人口总数; 2) 除焚烧及回收外的其他处理方式所占比例; 3) 处置不善塑料垃圾量=沿海地区人口数量×人均垃圾日产量×365×塑料垃圾比例×处置不善垃圾比例; 4) 参照文献[15],按照15%~40%进行计算; 5) 2010年数据来源于文献[15]; 6) 为2016年国家统计局数据; 7) 根据2010年沿海地区人口所占比例估算2016年相应数值.

虽然近年来我国人均垃圾日产量有所增加,处于国际中等水平(2016年欧盟国家平均约为1.32 kg[20],2011年日本平均约为0.975 kg[21]),但随着我国生活垃圾焚烧技术的不断推广,以及生活垃圾卫生填埋标准和技术的逐年提升,从垃圾填埋场或堆放点进入环境中的垃圾也在逐年减少. 由重新估算结果可知,我国沿海地区2016年管理不善的塑料垃圾及进入海洋的塑料垃圾量相较2010年均有所降低.

2 我国微塑料排放情况

陆源微塑料主要通过生活废水或雨水排放至河流中,最终部分陆源微塑料会进入海洋系统,其主要来源包括磨砂类洗化用品的微珠添加剂、合成化纤纺织品的洗涤产生的纤维状微塑料及轮胎与地面磨损产生的合成橡胶轮胎粉尘等. 微珠和纤维状微塑料随着生活废水进入污水处理厂,轮胎与地面磨损产生的塑料粉尘主要通过雨水直接或间接进入河流或雨水处理系统.

2.1 微珠排放量

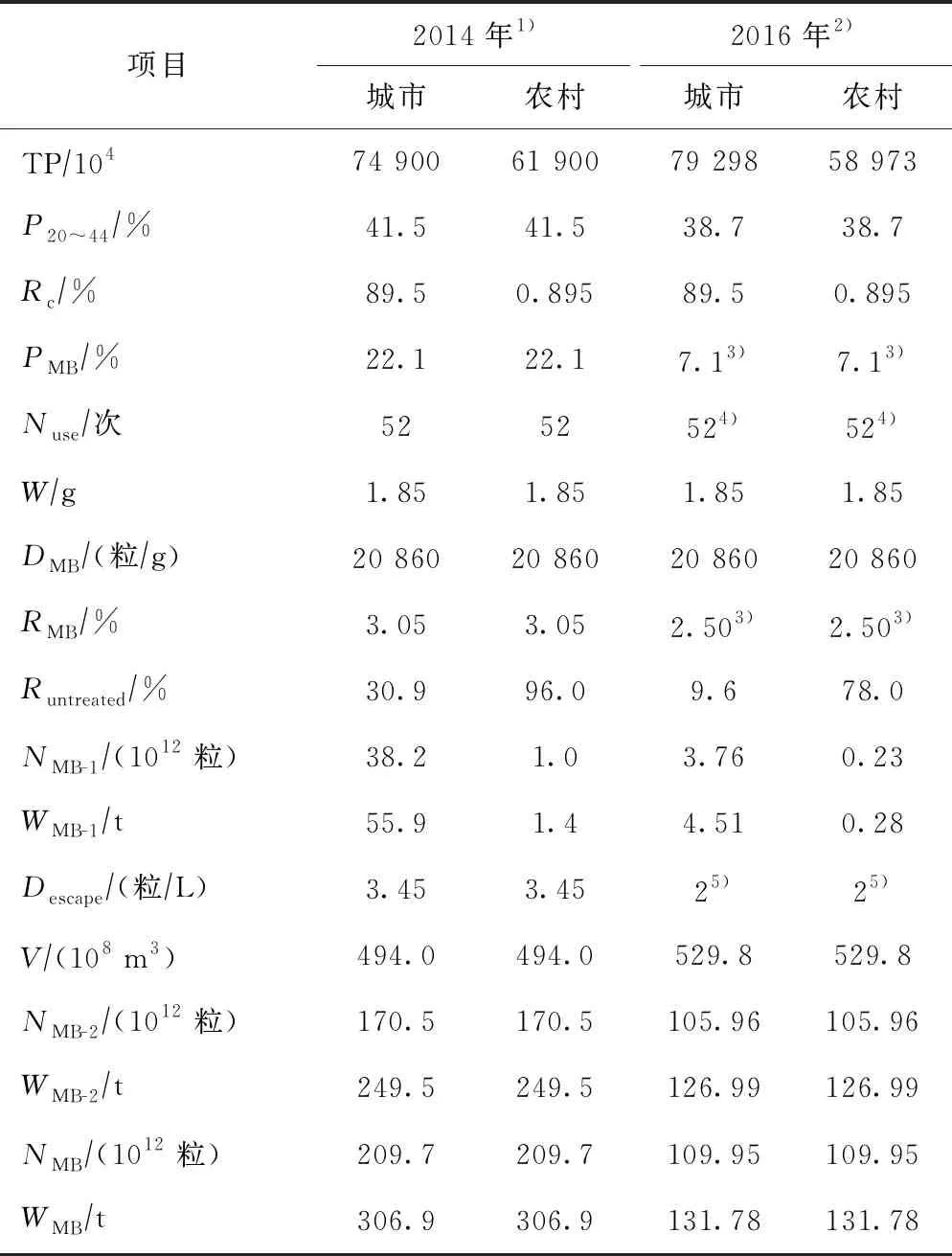

有报道显示,我国每年约有209.7×1012粒来源于面部磨砂洗化用品的微珠排放至环境中,约合306.9 t[16];但其与我国官方统计数据存在一定差异,白濛雨等[28]也指出了其研究数据的不准确性. 为此,笔者采用文献[16]提出的方法重新估算2016年我国微珠的排放量,估算公式如下:

NMB-1=TP×P20~44×Rc×PMB×

Nuse×W×DMB×Runtreated

(1)

NMB-2=Descape×V

(2)

WMB-1=(RMB×NMB-1)(DMB×106)

(3)

WMB-2=(RMB×NMB-2)(DMB×106)

(4)

NMB=NMB-1+NMB-2

(5)

WMB=WMB-1+WMB-2

(6)

式中:NMB-1为年均未处理污水中微珠数量,1012粒;NMB-2为年均生活污水处理厂排放微珠数量,1012粒;WMB-1为年均未处理污水中微珠质量,t;WMB-2为年均生活污水处理厂排放微珠质量,t;NMB为生活污水中微珠排放总数量,1012粒;WMB为生活污水中微珠排放总质量,t;TP为人口数量,104人;P20~44为20~44周岁人口占比,%;Rc为面部清洁用品使用率,%;PMB为含微珠面部清洁用品占比,%;Nuse为面部清洁用品每年使用次数,次;W为面部清洁用品每次使用质量,g;DMB为微珠在面部清洁用品中的含量,粒g;Runtreated为未处理的生活污水占比,%;Descape为污水处理厂出水口微珠含量,粒L;V为生活污水排放总量,108m3;RMB为微珠在面部清洁用品中的质量比,%.

估算结果如表3所示,2016年我国来源于面部磨砂洗化用品的微珠约为109.95×1012粒,约合131.78 t,低于文献[16]报道结果,主要是由我国对于污水处置的覆盖率逐年增高,含微珠磨砂类洗化用品的市场份额逐年减少造成的. 除洗面奶等面部清洁用品外,沐浴露、牙膏、化妆品等产品中也含有部分微珠成分,且当前含微珠的上述产品还占一定市场份额(http:www.beatthemicrobead.org).

表3 我国源于面部磨砂洗化用品的塑料微珠年均排放量

注: 1) 2014年数据来源于文献[16]; 2) 2016年数据来源于2016年国家统计局及《2016年城乡建设统计公报》; 3) 源自文献[29]; 4)假定数据,参照文献[16]; 5) 源自文献[28].

限制或禁止在洗化用品中添加塑料微珠是减少其排放的最有效手段,许多发达国家和地区已制定相关政策. 如2015年欧洲化妆品协会(Cosmetics Europe)建议其成员国停止在去角质等磨砂及清洁洗化用品中添加微珠[30];2015年美国签署《无微珠水域法案》(Microbead-Free Waters Act of 2015)[31];此外,法国、英国、新西兰等国也出台了相应的法规或政策[32],但目前我国尚未出台相应的政策.

2.2 合成化学纤维类微塑料排放量

据估计,个人洗化用品产生的微珠仅占陆源初生微塑料的2%,大部分的陆源微塑料来源于合成化纤纺织品的洗涤(35%)和轮胎行驶中与地面的磨损(28%)[14]. 合成化纤纺织品的洗涤废水大部分进入污水处理系统,污水处理系统对于合成颗粒的去除率一般高于80%,处理后污水出水口合成颗粒含量一般为0.1~50个L,大部分低于20个L,如瑞典某污水处理厂的去除率为99%(进水口15个L、出水口0.008个L),俄罗斯某污水处理厂去除率为96%(进水口627个L、出水口23个L),法国某污水处理厂去除率为83%~95%(进水口260~320个L、出水口14~50个L)[33].

我国有关生活污水处理厂中微塑料排放和去除情况的报道较少,其中白濛雨等[28]的研究显示,我国某城市生活污水处理厂的微塑料处理率仅为55.6%,出水口总微塑料含量为52个L,其中纤维状微塑料含量为36个L,非纤维状(片状、块状和球状)微塑料含量为16个L. 不同地区生活废水中微塑料含量及不同工艺的污水处理厂去除微塑料的能力存在差异,笔者暂采用白濛雨等[28]的研究数据估算2016年我国纤维类微塑料排放量. 2016年我国生活污水排放总量达529.8×108m3,由此估算我国2016年生活污水处理厂排出纤维类微塑料约为 1 907.28×1012个. 据报道,发展中国家对于合成化纤类产品的购买率为68%[14],因此假定生活污水处理厂向环境中排放的合成化纤类微塑料占总纤维类微塑料的68%,即约为 1 296.95×1012个(质量约合648.48 t,按照每根纤维质量0.5 μg[34]计算).

我国关于生活污水处理厂排出微塑料的研究较少,合成化纤类微塑料排放量估算结果有待完善;但是通过生活污水处理厂排到环境中的合成纤维类微塑料已成为陆源微塑料的重要来源[14,31]. 虽然污水处理系统已去除了大量的微塑料颗粒,但由于生活污水处理量巨大,仍然会有大量的合成化纤类微塑料进入受纳水体中. 随着膜生物反应器技术(MBR)及兼氧膜生物反应器(FMBR)在污水处理工艺中的应用,污水处理过程可大幅提升对颗粒物质的拦截效率,从而减少微塑料通过污水处理厂排入环境中.

生活污水排放是陆源微塑料进入海洋系统的重要途径. 据报道,全球沿海地区生活废水中的微塑料约71%会随着污水的排放进入海洋系统[14]. 虽然该比例不适用于我国内陆地区,但生活废水排放对海洋环境造成的微塑料污染应得到重视.

2.3 轮胎粉尘产生量

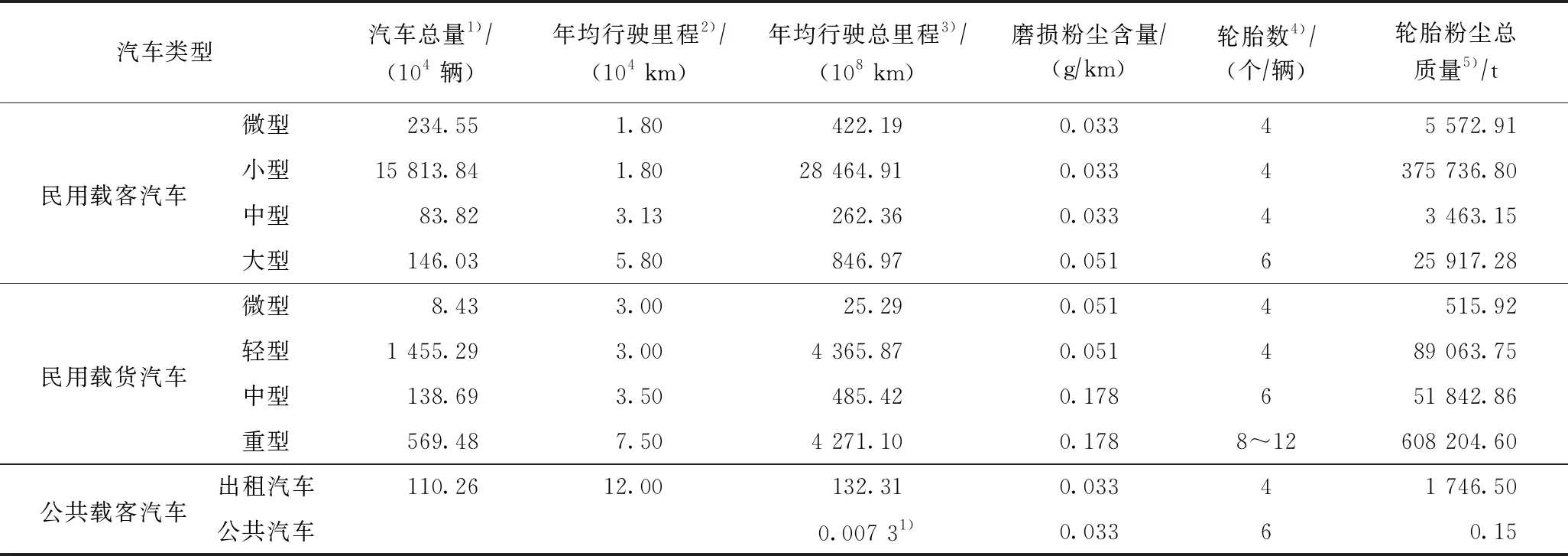

轮胎在行驶时与地面磨损产生的微塑料颗粒往往被人们忽略. 数据显示,私人汽车在行驶过程中每个轮胎磨损产生的颗粒物质(主要为塑料颗粒)质量为0.033 gkm,轻型商用汽车和重型商用汽车分别产生0.051和0.178 gkm[35]. 2016年国家统计局数据显示,我国民用汽车拥有量达1.85×108辆,位居世界第二(仅次于美国的2.69×108辆[36]),我国民用载客汽车和载货汽车年均行驶里程分别为1.8×104~5.8×104km和3.0×104~7.5×104km,出租车年均行驶里程为12.0×104km[37]. 估算结果(见表4)显示,2016年我国由于轮胎与地面磨损产生的轮胎粉尘总质量为116.21×104~146.62×104t(平均值为131.41×104t),轮胎中合成橡胶组分添加量约为60%[35],因此轮胎粉尘中合成橡胶塑料颗粒质量为69.72×104~87.97×104t(平均值为78.85×104t). 基于我国庞大的汽车拥有量,轮胎磨损产生的粉尘形成的塑料颗粒也已经成为微塑料的一个重要来源,其对内陆水域、土壤、大气环境均会造成影响,并且可能会通过雨水、径流或大气环流作用进入海洋,虽然这方面的相关研究数据较少,但也应得到重视.

表4 2016年我国轮胎磨损产生的粉尘量估算结果

注: 1) 2016年国家统计局数据; 2) 源自文献[37]; 3) 年均行驶总里程=汽车总量×年均行驶里程; 4) 该文假定值; 5) 轮胎粉尘总质量=年均行驶总里程×磨损粉尘含量×轮胎数.

3 我国海洋塑料垃圾处理对策建议

目前我国关于海洋塑料垃圾污染的研究及对策仍处于初级阶段,笔者通过对比我国与发达国家和地区在相关领域存在的差距,从源头控制陆源塑料垃圾的排放、有效控制塑料垃圾传播及相关法律政策制定等方面为我国在海洋塑料垃圾控制领域提出对策建议.

3.1 继续控制陆源垃圾不规范排放

控制海洋塑料垃圾和微塑料增长的重要手段是对陆源垃圾进行妥善处理,主要体现在限制塑料制品的使用、垃圾分类回收、无害化处理及微塑料限令禁令等方面.

3.1.1“限塑令”

2007年3月,旧金山成为美国第一个禁止使用不可降解塑料袋的城市[38],并且美国政府鼓励循环利用和使用可降解塑料袋[39];西雅图“限塑令”已包括不可降解的饮品吸管及餐具等[40]. 欧洲相关国家和地区通过向塑料袋生产企业增加税费以减少其生产,或通过相应法案、倡议限制和禁止或计划禁止塑料袋、塑料吸管及其他一次性塑料包装的使用[41-43].

2007年12月31日,我国发布《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》(即“限塑令”),从2008年6月1日起禁止生产、销售、使用厚度小于0.025 mm的塑料袋,商品零售场所有偿使用塑料袋. 自出台“限塑令”以来,限制塑料袋的使用取得一定成效,但其影响也逐渐弱化;电商、快递、外卖等新型行业逐渐成为塑料袋及塑料包装使用的重点领域,但“限塑令”对该领域的监管成为“盲区”[44]. 相比于欧美等发达国家和地区,我国“限塑令”管控行业及管控塑料类型较窄. 为此,我国“限塑令”急需加大不可降解塑料制品的管控范围,有序增加对于一次性塑料包装及餐具等的管控,积极将“限塑令”推广至快递、外卖等新型行业. 此外,还应继续加大可降解塑料的研发投入及技术推广,提供优惠政策鼓励可降解塑料制品的生产,推广和使用纯天然快递包装填充物代替塑料制品等.

3.1.2垃圾分类与回收

发达国家和地区关于生活垃圾分类已经形成了非常系统的规范和法律. 如美国《资源保护及回收法》是废物管理的基础性法律,与之配套的有上百个关于废物排放、收集、贮存、运输、处理处置、回收利用的规范或法令等[45];德国将固体废物分为20个大类,110个小类,839种,并制定了一系列法令[46];日本各类垃圾基本上都细分到10种以上,法律体系十分完善[47].

2017年3月30日,国家发展和改革委员会以及住房和城乡建设部联合发布了《生活垃圾分类制度实施方案》;住房和城乡建设部还指出,到2020年全国各城市全面推行垃圾分类制度,基本建立相应的法律法规和标准体系,到2035年全国各城市全面建立垃圾分类制度[48]. 我国生活垃圾分类和回收制度相对落后,相应法律法规及管理机制不够完善. 因此,亟需制定科学的垃圾分类标准和相关政策法规;研发和推广高效的垃圾分类工艺及设备;加大宣传力度,提高民众垃圾科学分类的意识;制定适于不同地区的生活垃圾分类管理制度等.

3.1.3生活垃圾无害化处理

生活垃圾焚烧(发电)技术是生活垃圾无害化处理的最有效手段,我国近年来大力发展生活垃圾焚烧发电技术,但其处理率仍低于欧美及日本等发达国家和地区[20-21],并且相关技术还未能达到国际水平,民众对于垃圾焚烧厂的选址问题也存在疑虑[49-50]. 为此,我国应继续提高相关技术工艺,减少垃圾焚烧过程中二次污染物的产生;设计和推广车载生活垃圾就地无害化处理系统,减少垃圾长距离运输;加大宣传力度,使民众切实了解垃圾焚烧技术;对相关污染物排放进行实时公开,减少民众恐慌等.

3.1.4塑料微珠限令

美国、法国、英国等发达国家和地区已经出台了相应政策限制塑料微珠在去角质等磨砂及清洁洗化用品中的使用[28-30]. 欧洲化妆品协会宣布随着微珠禁令的实施,2012—2017年磨砂及清洁洗化用品的塑料微珠使用量已下降97.6%;美国签署的“无微珠水域法案”分别规定从2017年7月和2018年7月禁止生产和销售含微珠洗化产品. 但我国目前尚未出台相应政策,并且限制或禁止在洗化用品中添加微珠对相关企业带来的利益影响也尚未明确. 因此,国家及相关企业应尽早出台相应规范,尽快减少和禁止塑料微珠在洗化用品内的使用,普及可降解的微珠替代品用于去角质等产品中,并且明确相应政策对相关企业带来的利益影响等.

3.1.5微塑料污染排查

我国近年来逐渐关注内陆径流、河流入海口、近海海域及远海地区的微塑料污染状况,并取得了一定的研究成果[51-54];但是对于污水处理厂的排放污水中微塑料和轮胎粉尘引起的微塑料污染研究鲜有报道. 因此,应继续研究国内相关水域的微塑料污染状况;加快我国重要污水处理厂微塑料污染及去除状况研究;根据研究结果提升处理工艺,提高污水处理厂对微塑料的去除率;明确轮胎粉尘带来的微塑料污染等.

3.2 有效控制塑料垃圾传播

内陆径流是陆源塑料垃圾进入海洋系统的主要途径,合理的拦截和打捞系统以及离岸处理技术是解决海洋塑料垃圾污染的另一个有效途径.

a) 我国推行的“河长制”“湖长制”等措施有利于加强对内陆水域的管理[55],因此可利用相关人员排查管辖区内生活垃圾及生活污水非法存放、排放、倾倒问题,及时制止、惩处;加大宣传,提供民众参与度;有效控制塑料垃圾及微塑料进入内陆水域.

b) 在入河口、河流交叉口、入海口等不同水系交汇区域设置适宜的垃圾拦截系统,但由于微塑料粒径很小,该方法对于拦截微塑料基本没有效果.

c) 对海滩和海漂垃圾进行打捞是减少海洋中垃圾数量及减少次生微塑料产生的有效途径,并且国际上已经成功研发了高效的海洋漂浮垃圾打捞系统[56-57]. 此外,可积极发动沿海渔民及环保爱好者,对海滩及近海产生的塑料垃圾进行定时或应急打捞.

d) 离岸塑料垃圾可通过材料回收、能量回收或生物降解等技术处理[58-59]. 采用海洋塑料垃圾制造概念性产品,既可提高公众认识,还可有效实现塑料垃圾回收再利用. 海洋垃圾有别于陆地垃圾,因此需加大研发和推广针对海洋塑料垃圾的先进能量回收技术. 生物技术降解塑料垃圾是一种比较温和、一般不产生二次污染的环保工艺,但短时间内难以降解目前庞大的离岸海洋塑料垃圾.

3.3 健全和制定相关法律法规、检测监测标准

我国在陆源垃圾分类和回收领域、洗化用品中微珠使用、“限塑令”等方面的法律法规尚不健全或有待修订;海洋塑料垃圾和微塑料的检测和监测标准尚不完备,并且该领域在国际社会也没有统一标准. 为应对海洋塑料垃圾和微塑料问题,我国已成立“海洋垃圾与微塑料研究中心”、批准《海洋微塑料监测技术规程》立项、召开APEC沿海城市海洋垃圾管理国际研讨会等,相关代表性成果预示着我国正在该领域做出努力. 为此,我国应当借鉴发达国家和地区的先进经验,尽快完善相关法律法规等;积极参与国际合作,加快出台水域中微塑料检测国家标准,形成权威有效的微塑料检测体系;继续加快建设更全方位的监测系统,实时有效地对我国重点区域进行监测等.

4 结论与展望

a) 塑料垃圾占海洋垃圾的绝大部分,基于塑料垃圾的缓慢降解性,其在海洋环境中会逐步碎片化为微塑料颗粒,并对海洋生物造成严重影响. 基于文献报道的计算方法重新核算了我国塑料垃圾和微塑料排放现状,结果显示:2016年向海洋中排放塑料垃圾124×104~331×104t,污水处理厂向环境中排放塑料微珠约为109.95×1012粒(折合131.78 t),均比已有报道有所降低. 这是因为我国陆源生活垃圾焚烧技术逐渐推广和生活污水处理覆盖率不断提高,使海洋塑料垃圾和塑料微珠排放量均呈现下降趋势.

b) 合成化纤衣物洗涤产生的纤维类微塑料和轮胎与地面摩擦产生的粉尘是陆源微塑料的重要来源, 2016年我国生活污水处理厂向环境中排出合成化学纤维类微塑料约为 1 296.95×1012个(折合648.48 t),轮胎与地面摩擦产生合成橡胶轮胎粉尘约为78.85×104t. 但由于目前可参考的关于我国污水处理厂出水口微塑料排放状况的研究较少,因此该类微塑料排放量估算需进一步完善.

c) 经比较发现,我国在陆源垃圾处理处置及“微塑料限令”等方面与发达国家和地区存在显著差距;我国应继续推广陆源生活垃圾焚烧(发电)技术、提高生活污水处理覆盖率、减少含微珠洗化用品市场份额、持续投入和建设生活垃圾分类体系等.

d) 未来仍需做出以下努力:①加强公众在生活垃圾分类、“限塑令”等方面的环保意识;②积极发动群众打捞海洋塑料垃圾;③加快制定相关法律法规及标准;④加强关于海洋塑料垃圾及微塑料的研究,重点包括:我国生活污水处理厂微塑料去除率及出水口微塑料含量的研究,轮胎磨损带来的微塑料污染研究,陆源微塑料传播途径及传播特性研究,海洋垃圾高效离岸处理技术研发等,进而为我国海洋垃圾控制和处理、微塑料排放和传播等提供更多的理论支持和数据支撑.