面神经中段解剖法在区域性腮腺切除术中的应用

2020-02-07李浩吴坡蒋佶赵潇黎郑维银羊书勇

李浩 吴坡 蒋佶 赵潇黎 郑维银 羊书勇

西部战区总医院口腔颌面外科,成都 610021

腮腺肿瘤是口腔颌面部的常见疾病,手术是其主要的治疗方法。随着功能性外科的兴起,腮腺肿瘤的切除也越来越精细化。在腮腺良性肿瘤的切除中,区域性腮腺切除术也逐渐代替传统的腮腺浅叶切除术或腮腺全切术。不管何种术式,切口的选择、面神经的解剖方法、腮腺切除的范围、耳大神经的保护、切除后凹陷的处理等问题都是术者必须考虑的内容,而面神经的解剖方法是其中的关键点,它在一定程度上决定了切口的选择及手术的分离范围。经典的面神经解剖方法有经面神经主干的顺行解剖法及经面神经分支的逆行解剖方法。顺行解剖法虽然面神经损伤概率较逆行解剖法低,但存在着腮腺分离创伤较大,暴露主干时对耳大神经的刺激过大等缺点[1];而逆行解剖法虽然较为简单,但面神经损伤概率稍高,且对切口的选择比较限制,往往需要常规大“S”形切口,会造成较长的切口瘢痕。

在临床工作中,有没有一种能够结合上述优点而尽量减少以上缺点的方法?笔者在临床腮腺良性肿瘤手术中探索并实践了经腮腺实质内面神经中段解剖的方法,并采用该术式治疗腮腺良性肿瘤32例。笔者认为,该方法具有缩短手术时间,减少切口瘢痕,减轻对耳大神经的刺激等优点。本研究通过总结手术情况及术后随访资料,并与常规面神经解剖术相对比,来评价该种手术方式在腮腺良性肿瘤切除术中的应用价值。

1 材料和方法

1.1 研究对象及分组情况

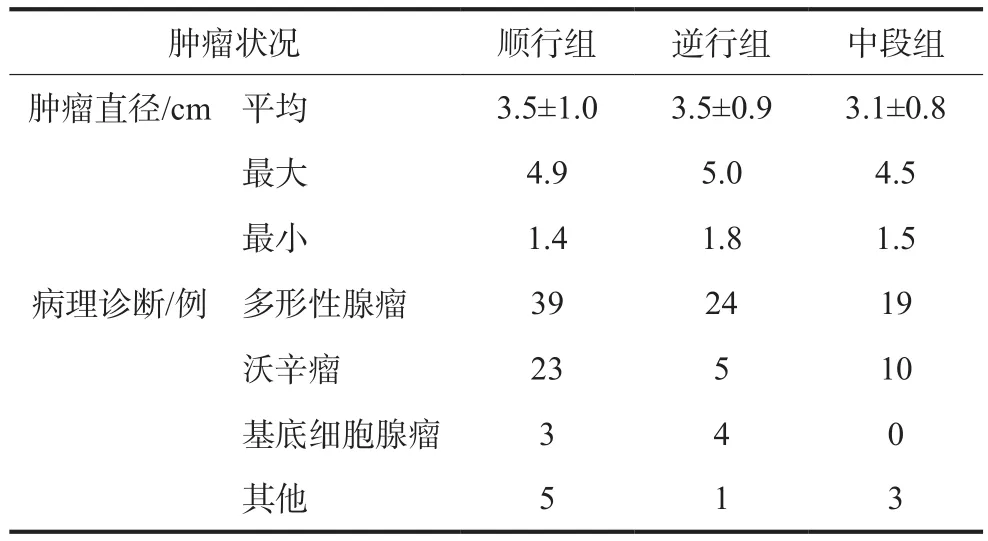

本研究回顾性统计了2016年1月至2017年12月在西部战区总医院口腔颌面外科行腮腺良性肿瘤首次手术的患者,选择手术切除方式为区域性腮腺切除,肿瘤直径低于5 cm,且术后至少有1次复诊记录的患者进行研究。按照面神经解剖方法进行分类,分为顺行组、逆行组、中段组共3组,共计136例患者,所有手术均由2位腮腺肿瘤组医生完成。顺行组70例,年龄13~75岁,平均年龄(43±14)岁。逆行组34例,年龄23~82岁,平均年龄(44±14)岁。中段组32例,均在2017年以后完成手术,年龄20~45岁,平均年龄(36±7)岁。患者肿瘤的大小和病理诊断见表1。

表1 3组患者的肿瘤大小和病理诊断Tab 1 The tumor size and pathologic diagnosis of three groups

1.2 区域性腮腺切除术中经腮腺实质内面神经中段解剖方法

1.2.1 切口及翻瓣 切口为常规“S”切口或者“N”美容切口的一部分,长度以翻瓣后恰好暴露肿瘤为准,翻瓣完成后在切开腮腺筋膜前,用含0.005‰盐酸肾上腺素的生理盐水行瘤体周围腮腺组织内注射。

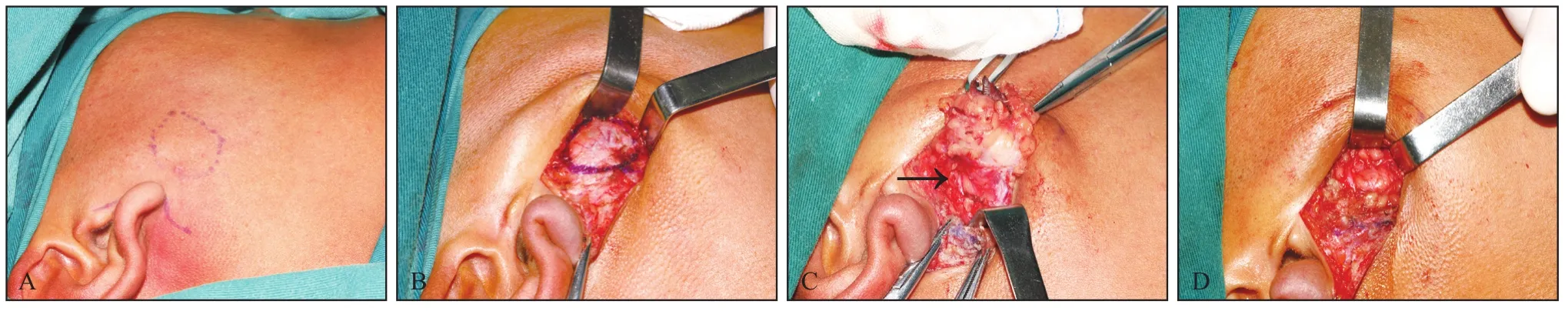

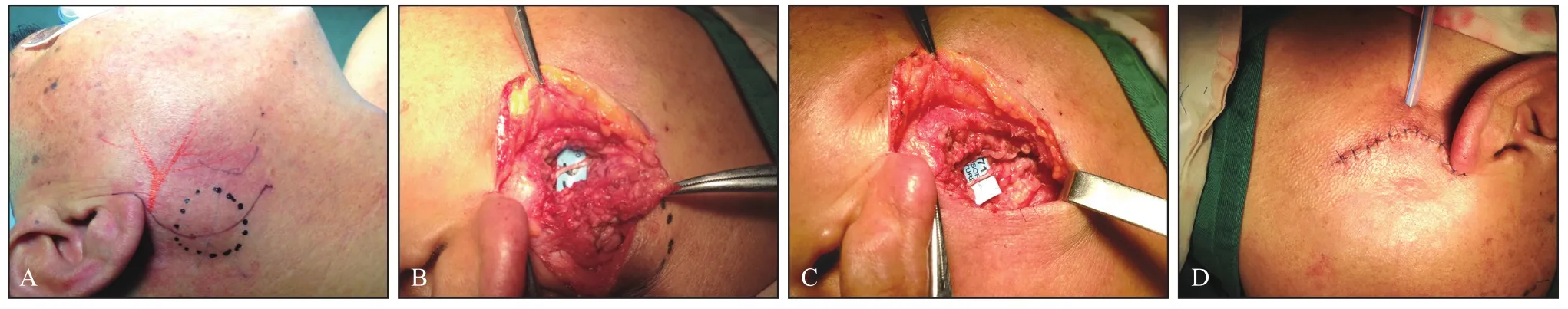

1.2.2 面神经解剖与腮腺区域性切除 自肿瘤后界(肿瘤位于前极时,图1)或者上界(肿瘤位于下极时,图2)切开腮腺筋膜,垂直于腮腺实质向深面行电刀锐性分离,分离的路径与肿瘤保持0.3~0.5 cm的距离,分离过程中辨别腮腺腺泡、血管、筋膜、面神经,分离深度至肿瘤底界。大部分情况下均可以寻找到亮白色的面神经分支,之后即可顺行分离面神经,在正常腮腺组织内切除肿瘤。当肿瘤较小时,有时分离过程中未寻找到面神经即达到肿瘤底界,此时可不解剖面神经,直接自底界转向前方,向上掀起并切除肿瘤。若肿瘤位于深叶,则寻找到面神经后翻开腮腺浅叶,保护面神经后切除肿瘤与部分深叶。

1.2.3 缝扎及缝合 切除肿瘤后缝扎腮腺残端,视腮腺创面暴露情况放置生物膜,复位缝合皮瓣后行负压引流或放置引流条引流。

图1 肿瘤位于腮腺前极时的手术方式Fig 1 Surgical approach and procedure when the tumor is located at the anterior pole of the parotid gland

图2 肿瘤位于腮腺下极时的手术方式Fig 2 Surgical approach and procedure when the tumor is located at the inferior pole of the parotid gland

1.3 术中及术后统计资料

1.3.1 手术时间及术后恢复情况 统计手术时间、术后即刻面神经症状和涎瘘发生率。若出现面神经功能减退,均给予口服甲钴胺治疗,1个月后若未完全恢复,则给予电针灸、短波等局部物理治疗。

1.3.2 术后随访 术后随访时由医生来主观评价有无出现面神经功能减退[2],有无出现耳垂感觉减退,有无出现Frey's综合征,统计相应例数。Frey's综合征的评价采用微量淀粉碘试验方法,有颜色的改变即为阳性。由患者对瘢痕和外观进行美学评价,按照由低至高1~10分进行打分。

1.4 统计学分析

用SPSS 16.0软件进行统计分析,计量变量采用均数±标准差,计数变量采用频数和百分比进行统计学描述。因涎瘘、面神经损伤、耳垂感觉减退、Frey's综合征发生例数较低,采用Fisher精确概率法比较3组间阳性率,并对具有统计学差异的指标进行组间两两比较。采用单因素方差分析比较3组间手术时间和美学评价均数组间差异,组间两两比较采用LSD-t检验,检验水准为双侧α=0.05。

2 结果

2.1 手术时间及术后恢复情况

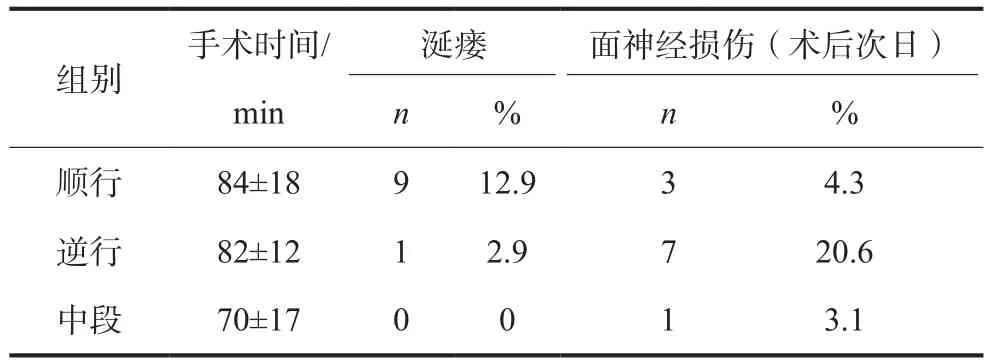

所有手术均顺利完成,术后未发生因感染导致伤口延迟愈合的情况。3组患者的手术时间及术后恢复情况见表2。中段组所用的手术时间较其他两组明显缩短(P<0.05)。中段组未出现涎瘘患者,顺行组术后有9例出现涎瘘,较其他两组的涎瘘发生率升高(P<0.05)。术后次日统计面神经损伤的情况,中段组和顺行组相似,面神经损伤率低,逆行组面神经损伤比例偏高(P<0.05),主要是下颌缘支及颊支出现功能减退。中段组与顺行组分别有1例和3例出现面神经功能减退,4例患者均为深叶肿瘤,肿瘤主要位于颊面干及颊支的深面,分离后出现颊支的损伤。

表2 3组患者手术时间及术后恢复情况Tab 2 Surgery duration and postoperative recovery of three groups

2.2 随访情况

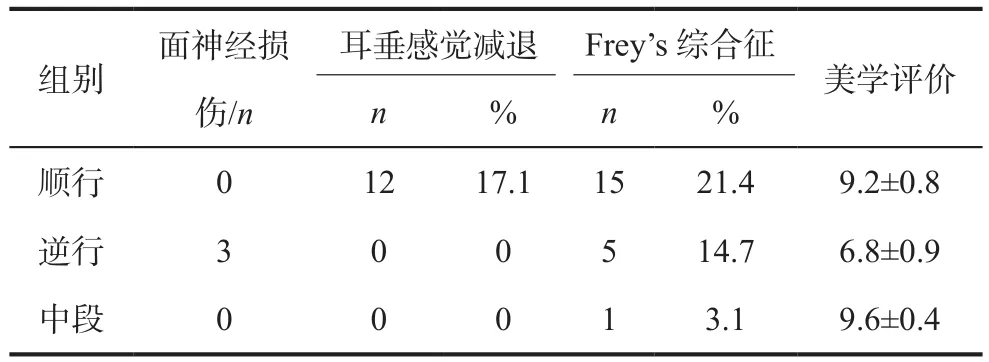

统计数据以患者最后一次的复诊结果为准,其中顺行组随访时间2~15个月(中位数5个月),逆行组随访时间2~18个月(中位数6个月),中段组随访时间3~10个月(中位数4个月)。随访期间并发症发生情况及美学评价情况见表3。

表3 3组随访时并发症及美学评价情况Tab 3 Complications and aesthetic evaluation during follow-up in three groups

随访期间所有患者均未出现肿瘤复发情况。所有面神经功能减退的患者术后均经过至少6个月的随访,其中顺行组和中段组术后1~3个月面神经功能均恢复正常,逆行组仍有3例出现不同程度的面神经功能减退症状。中段组和逆行组均无患者出现耳垂感觉减退的情况,而顺行组出现比例较高(17.1%),差异有统计学意义(P<0.05)。术后顺行组及逆行组Frey's综合征发生率较高,两者之间无明显差异(P>0.05),而中段组的发生率较前两组有明显降低(P<0.05)。术后中段组及顺行组对术后面部外形比较满意,而逆行组对美观评价一般,主要的不满意集中在较长的颌下瘢痕及下唇功能的减退上。

3 讨论

腮腺肿瘤手术中面神经解剖是基本的手术步骤,腮腺浅叶或/和腮腺深叶切除术是腮腺良性肿瘤的标准术式,在此类术式中,需对面神经进行全程解剖,主要有两种面神经解剖方法,一种为自总干开始分离的顺行解剖法,一种为自分支开始解剖的逆行解剖法。顺行解剖法的优点有面神经出颅点解剖位置固定,容易寻找;面神经比较粗壮,分离时不容易损伤。该方法的缺点在于其位置较深,分离时往往需要先将相应位置表面的耳大神经保护好,再向深面分离,导致耳大神经的过度刺激,也需要切开通常不需要切除的腮腺后极组织,手术创伤偏大。经分支的逆行解剖法虽然相对简单,但因面神经分支较细,分离时容易损伤,部分情况下会导致永久性面神经功能障碍,且因分支靠前,往往需要较大的切口方能暴露。随着功能性外科的兴起,腮腺肿瘤的切除也越来越精细化。在腮腺良性肿瘤的切除中,区域性腮腺切除术也逐渐代替传统的腮腺浅叶切除术或腮腺全切术[3-4],但面神经解剖方法仍停留在传统术式[5],尚未加以改进。在此基础上,笔者考虑,能否找到一种更好的面神经解剖方法,在保证完整切除腮腺肿瘤前提下尽量减少手术创伤?

面神经在腮腺内无支配腮腺的分支结构,与腮腺周围组织界限清楚,而形态上与腮腺内最多的腺泡、血管有明显的不同,同时腮腺内纤维筋膜较少,通常不会形成钝性分离后与面神经较为相似的纤维条索,而腮腺实质的后份未形成可视的腮腺导管。综合以上原因,笔者认为,虽然无固定的解剖位置,但自腮腺实质的后份行面神经解剖是可行的。在临床应用中,直接自肿瘤上界或者后界的腮腺实质内向深面锐性分离,切开可以确认不是面神经的腺泡、血管、筋膜等表层组织,通常可以寻找到面神经颊面干或者颞面干,或者刚分离出来的面神经分支,然后行面神经解剖和肿瘤切除。

面神经损伤是腮腺肿瘤手术中比较严重且患者不易接受的并发症。本研究中,中段组面神经损伤风险较低,与顺行组相似,而逆行组发生损伤的风险较高,这与其他报道[6]的结果一致。面神经损伤的风险与手术过程中面神经的分离长度、所涉及的面神经粗细有明显的相关性[7]。逆行组中自分支进行解剖,由于面神经在分支位置较细,分离时容易造成损伤,且因为需要充分暴露面神经,切口往往需要延伸至下颌角前方,需要切断部分颈阔肌,甚至部分术者因对颈支不够重视而术中切断颈支,导致术后下唇运动减弱。在中段组,分离神经的位置靠近肿瘤,分离长度低,不会损伤到其他分支,且中段的面神经仍然比较粗大,手术解剖导致的损伤可能性与总干解剖法相似,均不易造成神经损伤。

因分离神经的位置靠近肿瘤,该特点决定了中段解剖法在手术中有诸多优点。1)手术区域不需暴露总干位置或分支位置,这样切口设计更加灵活,切口更短,很多情况下不需要切至下颌角前方,不会损伤到颈阔肌及颈支。2)术中需要分离面神经的距离缩短,分离面神经和切除肿瘤同时进行,手术时间较顺行解剖和逆行解剖有明显缩短。3)切除过程中往往不需要解剖耳大神经,从耳大神经前方的腮腺实质内入路即可,可以减少对耳大神经的刺激。4)不需要从较远的地方解剖神经,没有切开远处健康的腮腺组织,仅切除了肿瘤周围3~5 mm的正常腮腺,没有切除在顺行或者逆行分离面神经时不得不切除并没有靠近肿瘤的远处腮腺,损伤更小,符合功能性外科的原则。从本研究中也可发现,中段组的手术时间、涎瘘和Frey's综合征发生率、术后耳垂感觉指标均处于较优水平,患者对术后的美学表现也较为满意。

涎瘘和Frey's综合征的发生率与肿瘤大小、手术分离范围及创伤有关。顺行组的涎瘘发生率偏高,这是因为顺总干解剖时,经常需要分离及切除下颌后凹处的部分正常腮腺组织,腮腺残余创面大,且下颌后凹位置容易形成死腔,容易形成涎瘘,而中段组不存在这样的问题,涎瘘发生率较低。本研究中,中段组肿瘤较其他肿瘤偏小,且笔者在近期应用了较大肿瘤切除后生物膜置入,这些因素均可能导致结果统计的中段组Frey's综合征发生率较低,故中段解剖法是否会降低Frey's综合征仍需要进一步对照研究。

经腮腺实质内解剖面神经术中遇到的最大问题是渗血,渗血导致术区视野不清晰,进而导致面神经与周围组织判别困难,虽然手术强调打开腮腺筋膜前行含有肾上腺素的盐水局部注射,但也不能完全消除渗血,仍需要术者有较好的外科基础。另外,中段组病例均在2017年以后完成,术者均有10年左右成熟的面神经解剖经验,熟知面神经的大概深度及位置。有研究表明,面神经电生理监测可以减少腮腺切除术中面神经的损伤,虽然本研究中未使用此项技术,但相信此技术在对经腮腺实质内不确定位置的面神经解剖有更好的帮助作用,有利于术者寻找并探知面神经。虽然本研究在随访期内肿瘤均未出现复发,但以后仍需要进一步延长随访时间,来对肿瘤复发情况进行评价。

综上所述,笔者认为,面神经中段解剖法在技术上是可以实行的,能取得较好的临床效果,具有一定的临床应用价值,对术者要求较高,需要有成熟的面神经解剖经验,或者辅助术中面神经电生理监测,减少面神经的探查损伤。

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。