人类学的四个基本问题与中国西南民族志探讨的新形式

2020-02-07张文义

张文义

(中山大学人类学系,广东广州 510275)

洞见或透识隐藏于深处的问题是艰难的;只把握问题的表面,它会维持原样,得不到解决。必须把它连根拔起,“暴露出来”。这要求我们以一种新的方式来思考,就像从炼金术转向化学。难以确立的正是这种思维方式。一旦确立,旧问题就会消失。而且,人们很难再意识到这些问题。问题与表达方式相随,一旦用新的方式表达观点,旧问题也就连同旧语言外套一起被抛掉。

——路德维希·维特根斯坦《札记》[1]1

人类学研究人类的多样性存在方式,前辈大师将它确立为“人类之学”,理解人的整体性(人类性)和多样性(个体性),或人类生命的规则和质感,探讨人之为人的机制与意味。人类学既关心文化和意义,也理解进化和生态。在物种层面上,人一方面受制于生态和进化法则,另一方面又想象、创造出社会文化体系与之适应,甚至微调进化规则。在个体层面上,人类学展现生命的质感。因此,人类学介于所有关于人的学科之间。①人的存在复杂多元,每个学科就像一面镜子,人在其中照出不同的像,在A学科人变成了一个三角形,在B学科成一个圆形,在C学科像一团雾等。每个学科把人映照成某个样子,研究人的某个层面。人类学在所有这些像的基础上,拿掉镜子,面对人的所有层面整合而成的整体。这就像是练武功,有些功法练手,有些练脚,有些练肌肉,有些练气……人类学统一功法,在各学科的帮助下,练完整的人。在近百年的历史中,4位人类学家——弗朗兹·博厄斯(Franz Boas),克劳德·列维-斯特劳斯(Claude Levi-Strauss),克里福德·格尔兹(Clifford Geertz),皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)——各自定义了人的整体性,界定出4个基本问题,塑造了人类学不同的精神气质。20世纪,弗兰兹·博厄斯笃信“冰冷的热情”,将人类学定义在科学与人文艺术之间,探讨人的社会性和生物性的合一。克劳德·列维-斯特劳斯带着理性的清明与感性的忧郁,追问人类有怎样的认知机制才创造出绚烂多彩的文化。克里福德·格尔兹在破碎、离散、多元、分解的世界中,坚持自己和人类学事业的狐狸特点——好动而飘忽,相信混乱是我们的力量所在,探讨人类诠释、想象和创造的可能性。皮埃尔·布迪厄综合雍容的睿智与青年人的激情,叩问人性与社会的交织。②在法国,社会学和人类学主旨相同,方法相异。社会学理解研究者所处的社会,人类学综合人类社会的所有样本,二者都探求人类社会的基本机制和规律。进入21世纪,新一代人类学人推进对这4个问题的理解,也试图整合它们,或找到有关人类存在的第五、第六个基本问题。

基本问题正如题记所表明的,是为学科带来全新的研究对象、方法论和研究立场的问题。每个基本问题都有一两位代表人物为之努力终生。他们通过细致的经验研究提出理论,在各自时代成为人类学面对其他学科时的代言人。③终生为一个基本问题奋斗的大师就像数学王子高斯,把伟大才能臻至完美。他只留下艺术品,增一分则多,减一分则少,让人看不出达到它的辛劳痕迹。高斯的印章是一棵只有几个果实的树,上面刻着他的座右铭:少些,但要成熟。高斯身后留下一个未发表的日记本,里面记录了146个问题的简短说明,如果发表,每一个都足以确立他在很多领域的优先权。本文据此选择了四位人类学家及他们提出的基本问题。④有多种理解人类学学科史的方式。不同时代的人类学理论再现了时代的精神关注和人类的生存状况。早期的结构功能理论,与两次世界大战期间追求社会稳定的普遍心理相关,结构主义契合二战以后重建统一的思维和理念,政治经济理论配合着民权、独立、冷战下暗流涌动的世界格局,诠释学派彰显民权运动以来的个体和理念,实践理论试图在全球流动、技术和科学理性、市场逻辑至上的时代,理解人的确定性与不确定性(系统的理论梳理,参见Barth,Fredrik,Andre Gingrich,Robert Parkin,Syndel Silverman 2005 One Discipline,Four Ways:British,German,French,and American Anthropology.Chicago:Chicago University Press.以及Stocking,George 2001“Delimiting Anthropology:Historical Reflections on the Boundaries of a Boundless Discipline.”In Stocking,Delimiting Anthropology:Occasional Inquiries and Reflections Madison:University of Wisconsin Press,pp 303-329)。从方法论的角度看,1922年到1950年代之间,人类学家确立本土人的视角。之后到1980年代之间,人类学家确立外部视角,既反思西方文化对人类学研究的影响,探讨全人类共同的思维机制,也考察世界政治经济体系与小社区的互动。1980年代到现在,人类学家提出多种整合内外视角的方式。从研究对象的角度看,我们从研究异文化体系到反观自我从而理解人在社会体系中的生活生命经验,再到结合科学与文化,探讨人与自然万物的关联。本文从学科基本问题的角度,把具体民族志研究放入学科最基本的研究对象、方法论和研究立场这三个基础理念中考察。

人类学以民族志为基本方法,既配合着世界格局和人类生活方式的变化,也回应并推进对基本问题的回答。我将阐述4个基本问题及其当代发展,并把中国西南地区的人生和社会变化置入其中。⑤关于中国研究的相关综述,可参考Pieke,Frank N."Anthropology,China,and the Chinese century."Annual Review of Anthropology 43(2014):123-138.和Whyte,Martin King."Paradoxes of China's economic boom."Annual Review of Sociology 35(2009):371-392两文的梳理。我并非在此做西南研究的文献综述,也无意提供对四个基本问题的理论史梳理。相反,以2003年以来我在西南的几个研究题目为主线,我探讨在四个基本问题的视野下,民族志如何呈现西南。这是非常个人化的陈述化,把具体研究定位在人类学的视野中,并确立大方向(局限于我的田野,讨论更多适用于西南山地和乡村)。10多年来,这些研究时断时续,至今还未有令我满意的结果。物理学家Abhay Ashtekar说:“好的科学家解决问题,伟大的科学家定义问题。”我加一句,一般的科学家(或学者)讲述和应用别人提出的问题,从中获得理解,并有所发现。在完成一篇篇论文的同时,寻找更大的图景,以此整合时代的知识和实践。看到框架,在大师的声音中寻找自己的共鸣和回响,才有机会走出去。我们面对的不是思想史,而是人类经验和存在本身,并最终面对世界。每一个知识人都要离开曾经影响自己的前辈和伟人,独自面对世界。接下来,我依次陈述4个基本问题与相对应的西南社会变迁研究。

一、基本问题一:“市场是个游荡的琵琶鬼”和景颇鬼鸡的味道

19世纪末20世纪初,弗兰兹·博厄斯提出,人是社会与生物合一的产物:完整地理解人,既需理解人的生物特性,如骨骼构成、肌肉机理等,也要理解人的社会文化,包括价值理念、政治制度、经济方式等。①参见Boas,Franz“The Aims of Anthropological Research”,In Race,Language&Culture.New York:Macmillan,1940;Stocking,George“The Basic Assumptions of Boasian Anthropology.”In George Stocking,ed.A Franz Boas Reader:The Shaping of American Anthropology(1883-1911),Chicago:University of Chicago Press,1974:1-20.他宣称人类学同时研究人的人类性(整体性)和个体性(多样性),同时采纳两种方法:物理学拆分整合确认定律的方法和宇宙学式的视每一现象为独一无二、不可化约为规律的方法[2]。博厄斯的视野和方法成为美国人类学四个领域建制的基础,也是人类学中科学与人文取向之间旷日持久的争论的源头,②可参见Handler,Richard."Boasian anthropology and the critique of American culture."American Quarterly 42.2(1990):252-273以及Stocking,George W.,ed.American anthropology,1921-1945:papers from the American anthropologist.London:University of Nebraska Press,2002.衍生出美国人类学的多个分支。③可参考Bashkow,Ira."A neo-Boasian conception of cultural boundaries."American anthropologist 106.3(2004):443-458;Bunzl,Matti."Boas,Foucault,and the“Native Anthropologist”:Notes toward a Neo-Boasian Anthropology."American Anthropologist 106.3(2004):435-442.Orta,Andrew."The Promise of Particularism and the Theology of Culture:Limits and Lessons of‘Neo-Boasianism’."American An-thropologist 106.3(2004):473-487.Rodseth,Lars."Hegemonic concepts of culture:The checkered history of dark anthropology."American Anthropologist 120.3(2018):398-411.

今天,结合人的生物性与社会性的研究主要在医学人类学,④医学人类学相关研究可参考Farmer,Paul,and Jim Yong Kim."Community based approaches to the control of multidrug resistant tu-berculosis:introducing“DOTS-plus”."Bmj 317.7159(1998):671-674;Lock,Margaret Comprehending the Body in the Era of the Epigenome.Current Anthropology,Vol.56,No.2,2015:151-177;Lock,Margaret M.and Judith Farquhar,eds.Beyond the Body Proper:Reading the An-thropology of Material Life.Durham:Duke University Press,2007.认知-心理人类学⑤认知-心理人类学相关研究参阅Atran,Scott,In God we trust:Evolutionary Landscape of Religion.Oxford :Oxford University Press.Chapter 8,2002;Reyna,Stephen P.Connections:Brain,Mind,and Culture in a Social Anthropology.London:Routledge,2002.和社会与生物的协同进化理论。⑥社会与生物的协同进化理论相关研究参阅Armelagos,G.et al.Evolutionary,historical and political economic perspectives on health and disease.Social Science and Medicine 2005,61(4):755-765;Cochran,Gregory and Henry Harpending The 10,000 Year Explosion:How Civilization Accelerated Human Evolution.New York:Basic Books,2009;Perry,B.D.Childhood Experience and the Expression of Genetic Po-tential:What Childhood Neglect Tells Us About Nature and Nurture.Brain and Mind,2002,3:79-100.这些研究落脚于身体。身体承载着人的进化、意义、时代精神、社会结构等,即人的政治、经济、社会关系和心理、基因、骨骼结构、肌肉性状等紧密相关。⑦参考Lock,Margaret M.and Judith Farquhar,eds.Beyond the Body Proper:Reading the Anthropology of Material Life.Durham :Duke University Press,2007;Ingold,Tim and Gisli Palsson,eds.Biosocial Becomings:Integrating Social and Biological Anthropology.London:Cam-bridge University Press,2013.

社会与生物的协同进化是人类学最前沿的理论。它认为,在社会产生前后,人类的进化机制不同。之前,是纯粹的生物进化机制,由创造性进化的跃迁和适应性进化的分化构成,受制于偶然性和适应性。之后,人类把想象变成现实,创造出社会,以应对自然。认知把想象和创造当真,经由集体表象和政治经济资源分配而成为社会,并使社会成为与自然一样的客体。即人、社会和自然的关系由“人-社会(作为工具)-自然”转变为“自然-人-社会”的“三明治”结构,由此,自然和社会两个客体共同影响人。想象力是人类自我进化的力量:人以想象调整现实、创造新的社会现实,进而影响人的生理和进化机制。⑧参考Fogarty,Laurel,Nicole Creanza,and Marcus W.Feldman."Cultural evolutionary perspectives on creativity and human innovation."Trends in ecology&evolution 30.12(2015):736-754以及Mithen,Steven,ed.Creativity in human evolution and prehistory.Routledge,Lon-don:Routledge,1998.

协同进化论是目前最完整的人类学。按照人类学在20世纪90年代确立的方法论,⑨参考克利福德·格尔茨:《地方知识——阐释人类学论文集》,北京:商务印书馆.2014;Mintz,Sidney.1985.Sweetness and Power:the place of sugar in modern history.New York:Penguin Books;布迪厄,华康德著,李猛、李康译:《反思社会学导引》,北京:商务印书馆,2015年。怎样才能内外交织地理解人?从社会文化的角度理解人,只是内部视角,只有配上非人的视角,不把人“当人看”,才能带来人之外的视角(外部视角)。协同进化论把人放回自然,视之为万物中的一员,走出社会文化,践行内外交织的方法论。据此,人类学发展了多物种民族志。①相关研究可参考Haraway,Donna.Stay with Trouble:Making Kin in the Chthulucene.Durham and London:Duke University Press,2016;Paxson,Heather."Post-pasteurian cultures:The microbiopolitics of raw-milk cheese in the United States."Cultural Anthropology 23.1(2008):15-47.Kirksey,S.Eben,and Stefan Helmreich."The emergence of multispecies ethnography."Cultural anthropology 25.4(2010):545-576.

带着人的社会性与生物性合一以及社会与生物协同进化的视野,如何理解过去二三十年来西南社会的变化?扶贫项目改变了西南诸多山地和乡村居民的经济形式、社会关系网络、价值理念和信仰、人口结构、和基础设施如灌溉水道[3]。多样化的雨林被改造为单一作物的经济林,影响了物产和物种的种类和数量以及人和动物的疾病[4]种类,②世界其他地方的案例参见Lien,Marianne Elisabeth,and John Law."‘Emergent aliens’:On salmon,nature,and their enactment."Ethnos 76.1(2011):65-87和Hardin,Rebecca,and Melissa J.Remis."Biological and cultural anthropology of a changing tropical forest:a fruitful collaboration across subfields."American Anthropologist 108.2(2006):273-285.更导致自然灾害(如泥石流、火灾等)的发生方式和频率,最终影响当地小生境[5]的气候。③全世界范围内的综述,可参考Crate,Susan A."Climate and culture:anthropology in the era of contemporary climate change."Annual review of Anthropology 40(2011):175-194.更进一步,经济和生态的变化带来宗教的复兴或衰落,也改变了当地社会的性别和族群关系[6]。贸易和毒品把不同国家体制下人的生活和想象牵连在一起,带来社区结构和价值的巨大变迁,④参考Hyde,Sandra Teresa.Eating spring rice:The cultural politics of AIDS in Southwest China.Chicago:University of California Press,2007以及Liu,Shao-hua.Passage to manhood:Youth migration,heroin,and AIDS in Southwest China.Stanford:Stanford University Press,2011:130-186.引发大量人口流动,改变知识分子与普通人的生态和自然观念[7]。在这些方面,博厄斯开创的人类学可以大显身手。

以中缅边境的景颇族为例,2000年以来,德宏傣族景颇族自治州政府把山地分到农户,补助村民种植经济作物和经济林,并在2008年发放林权证。这些举措给当地人带来金钱和更舒适的物质生活,也引发各种社会问题。人们放弃以前满足当日温饱的生活方式,追求金钱和物质,不再紧跟自然节律,而自然依旧按节律往前走。景颇人说:“近些年峡谷的气候爬到了半山腰,山腰的爬到了山顶。”我调查的村子原来适合种植喜阴湿的草果,2005年前后草果收成很好。但近几年温度升高,草果疯长但不结果。而山顶的昔马乡,以前太冷,作物不长,现在山腰天气爬到山顶,草果有了大收成。一位大哥曾跟我说:“好像我们村子的海拔降低了。天气走了,动物也走了,它们都去了昔马或缅甸。植物走不了,它们要么死了,要么疯长不结果。”慢慢地,山腰地带蚂蟥不见了,人们说蚂蟥下山了。除草剂只能暂时控制杂草,一段时间后,杂草又出现,得使用新的除草剂。用过除草剂,土地都变黑了。作物耐受瘟疫的能力在降低。以前,几株植物生病,不影响整片田地,现在,一两株患病,很快就传染周边所有植物。更夸张的是,疟疾也走了。以前去缅甸的路上有个村子被称为疟疾村,村民每次从缅甸回来经过,总莫名感到肩膀发冷,打个寒战回到家就发疟疾。近年来,道路通了,车多了,森林不密了,什么都可以一眼望到底,疟疾也没了。自然万物都在流动,人只能留在原地,而欲望扩张了。村民说:“市场是个游荡的枇杷鬼,现在荡到我们这里来了。”枇杷鬼即巫鬼,贪得无厌,附在人身上,嫉妒时让别人生病或损失财产。祭枇杷鬼只能满足它一时的欲望。类似地,市场让人的欲望无限扩张,而物质和金钱只满足一时[8]。

社会和生态的变化进一步影响人们的感觉和情感。以景颇名菜鬼鸡为例。鬼鸡是辣的、酸的,它伴随仪式,没有仪式不能杀生。仪式必须由男人操办,祭完鬼神,人吃的食物又由女人准备。鸡头骨用来算卦,看鬼神是否对献祭满意。基督徒向上帝祈祷,然后杀鸡吃,不能喧闹,不能喝酒,安安静静地,用自己家的碗筷,一堆人围着吃。献鬼家到野外,孩子在跑,男人在喝酒,女人在喧哗,旁边还烟雾缭绕。当地献鬼家、基督徒、汉族人都拿鬼鸡和鸡肉稀饭说事。汉族人觉得景颇人给鬼献稀饭,鬼一会儿又饿了,得再献。汉族家给鬼吃干饭,鬼很长时间才又肚子饿。汉族人吃没跟稀饭一起煮过的鸡肉,景颇人认为那是给厉鬼的,所以汉族人身体不好。同一道菜,相似的原料,一样的做法,带进不同人的想象和气氛,人因之快乐、痛苦、迷茫、分裂。从2003年至今,10多年了,我能清晰感觉出鬼鸡的味道在变,村民也说,鬼鸡不再那么美味了。吃鬼鸡时,男人配烈酒,鬼喜欢辣的。我不喝酒,人们跟我说:“小张,你不喝酒,鬼不会喜欢你的!”

“鬼不认我”是什么意思?对鬼鸡的味觉体验为什么跟缥缈鬼神有关,又如何随不可预测的社会历史变化?味道是鼻腔的嗅觉和口腔的味觉,这是神经科学家眼中的味觉的底端。味道也是主体几十年社会生活在舌头上的沉淀,带着主体的记忆和想象,这是美食家、人类学家说的味觉的顶端。味道结合了神经底端的味蕾和气味接收器的刺激及大脑神经的记忆、期待和想象。认知人类学发现,记忆在人的味觉体验中扮演着一个根本角色。我们不断在新获得的短期记忆之间建立联系,把它们和长期记忆相联系,直到它们与个体或群体的稳定形象和追求紧密结合。记忆的建构机制帮助我们理解在景颇社区中,不同群体吃着同样的鬼鸡却因为各自不同的长期记忆而尝出不同味道。记忆还有不可言说的部分。神经科学家发现,记忆蛋白CPEB(Cytoplasmic polyadenylation element binding protein)就像疯牛病毒(prion)。这类蛋白质肽链的一端有大量重复氨基酸,而普通蛋白质肽链由不同性状的氨基酸穿插组合而成。而且,普通蛋白质只以一种状态存在,受DNA控制,而记忆蛋白以活性、非活性两种状态存在,并可在两种状态之间随意转换,不受DNA控制、反受制于特定生活情境中主体的情绪和感觉。主体的经历会激活记忆蛋白,引发一系列反应,导致已消失的记忆爆发。对主体而言,记忆爆发或隐匿取决于具体社会情境,不可预测,也难以言说,与“不喝酒,鬼不认你”相呼应。社会历史改变人的自我认知和期待,也塑造人的感觉和情感。你是什么样的人,既是长期记忆塑造的结果,也是具体情境中的感知及其触发的记忆的结果。而你是什么样的人,就有什么样的强烈真实、却又说不清道不明的味觉体验[9]。①另外参见Zhang,Wenyi 2019 Flowing Between Certainty and Uncertainty Rhythmically:Spirit’s Power and Human Efforts in a Kachin Cultural Model of the Nature in Southwest China.”In Cultural Models of Nature:Primary Food Producers and Climate Change.Edited by Giovanni Bennardo.Oxford:Routledge.Pp.247-263.

二、基本问题二:STS的视野,科学与非科学的碰撞交流

到20世纪50年代,人类学家积累了大量民族志个案,基于此,列维-斯特劳斯提出了人类学的第二个基本问题:人类文化多元而统一的机制是什么?他借助模型建构从诸多社会的经验差异中提炼常量:“我研究的唯一确定结果是用一个模型把取自不同社会、表面上杂糅纷殊的成分组织起来,确定表面分散独立的因素并不一定如此。在经验观察面临的令人困惑的多样性背后,可能隐含着一些组合方式的不变属性。”[10]476结构主义跳脱民族志个案而进入人类学,因为模型“建立起一种语言,如同所有语言一样具有内在连贯性,用为数很少的规则来说明那些一直被认为是极为迥异的现象”[10]420。

结构主义是一个方程y=f(x):自变量x是生活中感觉和知觉的属性,如干湿、冷热、高低、明暗、生死、微妙和粗糙、正义和邪恶等;因变量y(田野观察的对象)是文化现象,如摩梭的亲属制度、汉族的神话、太平洋岛民的独木舟图案等;函数f是把感性的二元属性转换为文化现象的机制。人类共享这机制,但每个人群选择不同的感觉和知觉属性,使用函数的不同部分,从而构造多样的文化表象。依据f,既可推演已知文化类型,也可创造全新文化。列维-斯特劳斯最终得到的结构主义方程如下。

它和你的生命经验,如感官的干湿冷热和理智理解的文化形态无关。它超越感性和生活经验。怎么理解这种超越性?回到现代人类学的核心——社会文化是一个整体,有它的构成因子没有的整体属性,且不能通过构成因子及其间关系推演出来。部分之和不等于整体,社会大于其组成制度及之间关系之和[11]。社会性是社会的整体属性,这是社会学成为独立学科的基础。人的整体性也大于各学科视野中人的各层面之和,这是人类学成为独立学科的基础[12]。结构主义是现代人类学的极致,它探讨社会文化的超越(整体)属性——列维-斯特劳斯称之为“深层结构”。①这里涉及欧美哲学的一个基本命题:现象和理念之间、经验和超验之间、现象和实在之间,是否可以相互穿透?西方哲学两大派别,一派以亚里士多德、海德格尔等为代表,认为可从经验通达超验。另一派,如柏拉图和康德,认为不能直接从经验走向超验。在人类学中,不可穿透的是结构主义,可穿透的是实践理论。结构主义相信个体经验都是有限的,只是大规则、大设计的不完美体现。从任何个体经验或文化都不可能通达理念,只有把所有文化和经验样本放一起,相互补足,才有可能拼出完整图像。

结构主义曾经如火如荼,出现了大量精致的案例研究,②此类研究可参考Douglas,Mary.“Secular defilement”and“The abominations of Leviticus”.In Purity and danger.New York:Praeger,1966:30-58;Dumont,Louis.Homo Hierarchitus Translated by Mark Sainsbury,Louis Dumont and Basia Gulati,the University of Chicago Press,1970;Leach,Edumund THE STRUCTURAL IMPLICATIONS OF MATRILATERAL CROSS-COUSIN MARRIAGE,The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland,Vol.81,No.1/2,1951:23-55;Leach,Edmund.Genesis as myth.In The essential Ed-mund Leach,edited by Stephen Hugh-Jones and James Laidlaw,New Haven:Yale University Press,1962;Needham,Rodney.“A Structural Analysis of Purum Society”.American Anthropologist,1958,60(1):75-101.但后继无人。今天,人类学家既没承接列维-斯特劳斯的处理方式,也没延续默多克在耶鲁的跨文化比较[13]。但可预期,大数据技术有助于在纷繁复杂的多样文化形式中探求统一机制。③参考Golder,Scott A.and Michael W.Macy.Digital Footprints:Opportunities and Challenges for Online Social Research.Annu.Rev.So-ciol,2014,40:129–52;Lazer,David and Jason Radford Data ex Machina:Introduction to Big Data.Annu.Rev.Sociol,2017,43:19–39.可惜,多数人类学家不了解数学,目前这方面还没多少结果。

即便如此,结构主义开启了调和科学与人文的努力,间接促成了当今的STS(Science,Tech-nology and Society)研究。列维-斯特劳斯的神话分析导向结合科学的量与人文艺术的质,“统一两三个世纪以来被过于狭窄的科学认识视为无法相融的观点,如感觉和智力、数量和质量、具体的与几何的或像今天人们说的语音学的和音位学的”[14]。结构主义因此最大限度地拓展了人类学的视野,让它跻身所有学科中间,“[人类学]从来没有成功地仅仅置于人类生活层面中的一个,或其中某个中介层面:它覆盖一个垂直的横切面,缺乏深度却同时考虑所有层面”[15]。顺着这个思路,过去二三十年间,STS综合人文社科(如哲学、社会学、历史学、人类学和文学等)和自然科学(物理学、化学、生物学和数学等),探讨新兴生物技术,如生育技术、信息技术、基因技术等,如何重组人的认知和文化生活[16]。

在此背景下,科学家和世界古老文化传统的代言人都意识到科学不是人类唯一可依赖的知识,古老的文化传统(中医、佛教、道教等)不仅探讨科学领域之外的知识,还建立了不同于科学的认识方式。④参考Gay,Volney ed.“Religion,science,and cognition:explorations in pluralistic integration/ Gary Jensen,”and“The Little Divine Machine:The Soul/Body Problem Revisited/John A.McCarthy.”In Neuroscience and Religion:Brain,Mind,Self,and Soul.New York:Rowman&Littlefield Publishers,INC,2009;Lopez,Donald S.“The Science of Buddhism”and“The Meaning of Meditation.”In Buddhism and Science:A Guide for the Perplexed.Chicago and London:The University of Chicago Press,2008.基于此,从1987年开始,美国马萨诸塞理工学院(MIT)成立“心智与生命研究所”,汇集物理学家、心理学家、神经科学家、生物学家和精神治疗师与古老文化传统的代言人如萨满治疗师、佛教冥想师、瑜伽大师等共同探讨最前沿问题,如神经的可塑性、意识、生命能量等。⑤参考Davidson &Richard J.&Anne Harriongton Visions of compassion:western scientists and Tibetan Buddhists examine human nature.Oxford University Press,2002;Hayward,Jeremy W.&Francisco J.Varela Gentle Bridges.Sambhala,1993;Varela,Francisco J.and Evan Thompson,Eleanor Rosch.The embodied mind,MIT,2000.这些对话试图整合来自量子力学、相对论、基因表观学和神经科学的洞见与古老文化传统中意识修证、天人交感的生命实践。当代人类学在其中连接科学与人文、感性与理性、可言说与不可言说,回归其学科创立之初的宗旨:理解人的整体性。

这些对话对当代社会意义非凡。随着全球化和技术发展,科技和市场正慢慢取代人类其他所有思维方式。社会学家吉登斯早就说过:“晚期现代性让人类变成了‘我们’,我们面对无‘他者’存在的问题和机遇。”[17](这里“我们”指的是现代欧美人)虽然世界各地有多重现代性,但科技和资本在全球扩张,使得所有人学“我们”的技术、卷入“我们”的市场体系,纳入“我们”的政治民主,也变得科学理性至上。世界不同地方年轻人之间的相似性大于各自与父母的相似性,人类的其他种类正在消失。当世人全身心拥护一个东西时,需要另一些人,既拥护它,也静下心来想一想,是否还有其他选择。设想一下,如果有一天地球磁场突然从南北向变为东西向,所有人都是一个类型,刚好都适应,太好了,人类会更强大。万一不适应呢?全军覆没。在人类的层面上,总要留些东西与主流不同。所有人沿一条路走,总有被堵死的一天。今天,人类越来越志得意满地生活在自我封闭的世界中,由技术提供了与自然的屏障,消除了来自其他物种的竞争,缺乏来自屏障之外的声音,协同进化的社会这一端越来越强大;而另一端,即人的生物性,因为人类纪的出现而变得越来越像社会,人类是否还有进化的可能性?

进化有两种,一是创造性进化;二是选择性进化。创造性进化从一个层级跳到另一个,很难发生,需要相似物种之间、同一物种不同种群之间的竞争。人类的最近一次创造性进化是产生理性思维,开辟了一个新世界,并在里面开启选择性进化,发展出使用理性的各种方式,如数学、物理、艺术、工程、商业、政治……当人类变成越来越单一,创造性进化的一线生机在哪?回到结构主义的关切,创造性进化就是出现新的整体(层级)属性。①进化是否有方向,一直有争议。以自然选择为基础的进化论,认为进化没有方向。但近年来随着表观基因学和系统生物学的发展,在协同进化论中,以一个小生境为单位的进化带有明显的目标(参见Weiss,Kenneth M.and Anne V.Buchanan:“Evolution:What it Means and How we Know”,in A Companion to Biological Anthropology.Edited by Clark Spencer Larsen.Oxford:Wiley-Blackwell.2010:41-55)。进化,如果从物理的角度看,就是对熵增加的逆转,生物界以非生物界的混乱增加为代价的复杂性演化。在这方面,有学者区分出进化的深度和广度,广度就是我们习惯的自然选择下的演化,没有方向,深度是复杂性的提升和新的层级属性的获得,是有方向的(参见肯·威尔伯:《性、生态、灵性》,李明等译,中国人民大学出版社,2013年)。中文语境下,还应该区分进化和演化,前者特指复杂性和新层级属性的获得.西语中的evolution与启蒙时代的进步观念和基督教世界存在大链的想象有关,带上了强烈的社会印记(感谢与范可的交流)。中国西南的研究,能否提供解答这问题的一种可能?伴随着本体论转向的视野,人类学家不再依据来自一个文化体系的知识来理解其他文化体系[18],相反,我们既把他者当成一个想象和诠释的世界,也接纳它为一个本体论上的真实世界。②参考Descola,Philip .Beyond Nature and Culture.Chicago University Press,2013;de Castro,Viveiros E.Cannibal Metaphysics.Minne-apolis,MN:Univocal,2014;Kohn E.How Forests Think:Toward an Anthropology Beyond the Human.Berkeley:Univ.Calif.Press,2013.西南地区历来是文化交汇之处,尤其今天网络技术更带来新兴社会现象,给现代科学、古老宗教、医学体系之间的碰撞交流提供契机。以民族志方法理解这些现象,可以追问,现代科技与多元文化的碰撞交流是否产生一种结构主义意义上新的人类整体性,即某种创造性进化的可能性?

我在田野中发现,1990年代以来,在繁荣的中缅边境贸易中,景颇族原来以神灵为中心的生活方式与现代市场体系和科学技术的交流碰撞越来越频繁,景颇人也慢慢容纳了科学与技术的实践和理念。我考察过汉族祭司、景颇祭司、景颇牧师、与当地乡村医生(西医)对一个年轻人的病痛的不同归因和治疗。西医认定病痛由吸毒引起,在给出药物治疗后,他说:“你们回去做点迷信吧。”他们相信,不做迷信,人们不安心,也不会改变行为,药物治疗就不会起作用。基督徒认可药物治疗,并配以祈祷仪式,认为二者都来自上帝,共享十字架符号。景颇祭司打卦后认为病痛源于凶死祖先鬼的诅咒,汉族祭司进一步认为祖先鬼在阴间招兵买马,看上了阳间的年轻人,因为年轻人吸毒而意志薄弱,这又回到了西医的归因。面对知识体系的交织碰撞,当地人认为,多个医疗体系都起作用,但没法确切指出哪个起什么作用。医学人类学家曾从机会主义和复合医疗的角度理解这一现象,但未能明白实践智慧如何超越知识体系。当科学与非科学同时出现时,人们从所有体系中抽离出来,允许它们相互竞争、彼此诠释或相互接纳,接纳它们带来的共同疗效。这在无意中实践了一个完整但不明言的智慧:人同时活在物质和理念、自然和社会中。

西南研究可提供大量资料来帮助我们理解这种智慧,探求自结构主义和STS以来人类生存的一种新境况:现代科学和古老文明之间的碰撞,能否产生人类存在的一种新的整体属性?生命是一个整体,在其中,科学和非科学的文明体系,可以合作、对抗和并置,从而通向整体。科学触及人的物质存在,宗教和文化理解人的精神和灵魂。今天,物理学及现代生命科学立足物质走向精神,田野研究能否阐明现实生活中科技与信仰的交流?③值得一提的是,带着第二个基本问题做田野,必须走出边境、社区、民族等概念。社区研究很容易让社区的边界成为思考的边界,而田野应当跟随社会事实。21世纪的人类学,还定位于民族和社区,试图以小见大,就是自绝于时代。举个例子,2016年我带着20多个本科生在云南瑞丽德昂和景颇村寨实习,关注跨境婚姻、跨境劳力流动、多元人群之间的相互想象、乡村教育和多元宗教空间。当时,宗教组四五个同学,关注小乘佛教、鬼神信仰和基督教。我们不自觉把自己限制在景颇和德昂寨子,没有下山进傣族寨子。田野快结束,我们才明白德昂和景颇常住一起,在亲属、生计和政治上息息相关,但在宗教上各行其是;德昂和傣族宗教同源,但政治、通婚、生计彼此分隔。而且,这3个民族,除历史上的各种联系外,今天都已被嵌在统一的扶贫政策和市场体系中。

三、基本问题三:命运的纠缠

到20世纪六七十年代,随着民权运动和世界秩序的重整,格尔兹那一代人类学家到拥有古老文明传统的国家做田野,学习理解完整、古老、非齐一的、城市化的、有文字、政治活跃的社会。他们有历史深度和精致的概念体系,还有官员、文书、经济体制和世家大族。由这些社会组成的世界格局复杂多变。用格尔兹的话来说:“破碎、离散、多元主义、分解、多-、复-,人类学家被迫在更无序、无定形、难以预测甚至不受道德和意识形态简化及政治权宜之计影响的状态下工作。”[19]263

他的解决之道是探求意义的诠释、创造和想象,用界限分明的“意义”概念代替模糊而无所不包的“文化”。意义“在一个思想歧异的世界中,造就一种鲜明而特别的精神气质:一种倾向,一种脾气,一种特征,一种道德气氛”[19]296。人类学因此不再探求外在于我们、过于歧异多变的社会文化世界是什么,转而探求这世界在人心或人身上塑造的稳定倾向、脾气、特征和道德气氛。诠释关注世界与人的交织,而交织引发新的社会事实。人类学家不能只关心那些先于我们,由客观世界机制衍生出来的现象,也关注研究过程中因我们介入而不断涌现的现象和事物,即世界的因缘际会(emergent),它们因接触而产生,更多受制于情境而非规则[20]。

诠释从研究“世界是什么”转向理解“我认为世界给了我什么”,它不带来明确的知识以及知识的累积,但增加了我们谈论已知事物和知识的多样方法,改变我们跟已知之间的关系,从而改变我们的立场和行动。①格尔兹的作品往往文采大于思想,脑洞多于逻辑。最能阐明他诠释思想的文字,也是他最好的文字,是:“假如有一天约鲁巴的雕工们不再关心线条的精准度,我甚至敢说,如果他们连雕刻都不再关心,也不会对约鲁巴社会造成什么难以估量的后果。这个社会当然不会瓦解,只是再也说不出某些感受得到的事物,或许再过一段时间,甚至可能再也感受不到那些事物了。还有,就是对整个社会而言,生活会变得比较灰暗。”(见克利福德·格尔兹著,杨德瑞译:《地方知识》,中央编译出版社,2014年,第157页)正如格尔兹所说,诠释“与其说是一种立场,对一组固定议题的一种稳步积累的观点,不如说是一系列立场的确定,对形形色色目标的多元论证”[21]4。这对人类学家提出了新的要求:面对多元立场,人类学“冷眼又热心地看待人、事(和自己)……把社会看成一个客体,却把它体验为一个主体,从而把对现实的两种取向——介入的和分析的——融合成单一的态度”[21]33-35。

在30多年里,格尔兹提出了两套诠释方法。在1973年《文化的阐释》和1983年的《地方知识》中,诠释被界定为从你的视角出发,立足别人的事实理解别人,诠释中同时有你和他,在别人的世界和自己的想象之间搭建一座桥梁。②对第一种诠释方案,社会现象被当成文本来处理:“将文本的概念延伸至逸出书写在纸上或篆刻在石头上的东西之外,从而将注意力瞄准下列现象对社会学阐释所具有的深刻含义:行为的篆录是如何达成的,它的载体是什么,这些载体如何发挥作用,以及从事件之流中产生出哪些意义的固化。换言之,关注历史来自哪些发生过的事,思想来自什么样的思考,文化来自什么样的行为。”(见克利福德·格尔兹著,杨德瑞译:《地方知识》,中央编译出版社,2014年,第50-51页)之后,以《论著与生活》(1988),《烛幽之光》(2000)为代表,格尔兹提出另一种诠释:文本的相互引用、注释,而不再关心社会事实。这种方法既创造意义,也以讹传讹,走火入魔,变成我认为事情是怎样就怎样。但走火入魔体现了诠释的精神:拓展已知事物的意义,使之精致、优雅。

诠释给人类学带来一个新的世界观,尽管遭遇了诸多批判。③可参考Schilbrack,Kevin,Religion,Models of,and Reality:Are We through with Geertz?.Journal of the American Academy of Religion,Vol.73,No.2,pp.2005:429-452;Shankman,Paul,“The Thick and the Thin:On the Interpretive Theoretical Program of Clifford Geertz.”Current Anthropology,1984,25:261-281.对科学而言,世界有规则可循,客观真实;但对诠释,世界没有固定形状,它随个体的视野、立场和期待而变[22]。世界由很多主体构成,每个主体一个小世界,整个世界也就由很多小世界构成。每个小世界就像一个泡泡,有的比较大,有的比较小,有的是圆形,有的是方形,有的有色彩。人与人互动,泡泡也碰撞交流,要么产生新泡泡,要么彼此湮灭。整个世界就是各小泡泡纠缠、碰撞、交织的过程。因此,诠释本质上是“相遇的民族志”(ethnography of encounter[23]),它放弃中心视角,让每个世界独一无二又相互纠缠[24]。

如何理解这个碰撞交织的过程?格尔兹的方法依旧是诠释:“归根结底,我们需要的不只是地方知识,更需要一种方式把各种各样的地方知识转变为它们的相互评注:以来自一种地方知识的启明,照亮另一种地方知识阴翳的部分。”[25]④格尔兹也心知肚明,诠释不过是权宜之计:“这项工作就好像是为了一般人的消费而把但丁作品翻译成英文,或抹去量子力学的数学性质,它当然不可能是完美的,最多也只求得近似的权宜替代品。”(见克利福德·格尔兹著,杨德瑞译:《地方知识》,中央编译出版社,2014年,第344页)充其量,它只是理解他者的镜像,而非他者,更非我与多个他者组成的世界。后来者走出诠释视角,发展出诸如ANT理论,①ANT理论参见Latour,Bruno,Reassembling the Social:An Introduction to Actor-Network Theory.New York:Oxford University Press,2005;Sayes,Edwin,Actor-Network Theory and methodology:Just what does it mean to say that nonhumans have agency?Social Studies of Sci-ence,2014,44(1)134-149.assemblage理论,②该理论可参Deleuze,Gilles,and Félix Guattari.A thousand plateaus:Capitalism and schizophrenia.Bloomsbury Publishing,1988年,以及Ong,Aihwa,and Stephen Collier."Global assemblages."Technology,politics and Ethics as Anthropological Problems.Oxford:Blackwell Pub-lishing,2005年。晚年格尔兹也提出一种聚合的构想,虽然没有任何民族志探讨:“把维特根斯坦著名的绳子比喻改一下,不是始终贯穿它们的一条单线界定了它们,使之成为某一类整体,而是彼此不同的多根线的重叠、交叉和缠绕。一根要中断的地方,另一根接上。它们在相互作用的有效张力下被摆正位置,形成一种聚合的物体。这物体局部看各不相属,整体看浑然天成。梳理那些线,查出交叉、缠绕、连接、张力的位置,探测这集成体的集成性和深层的多样性,就是分析这种种国家和社会所需要的。剖纹析理的工作,即揭示多面性,与普遍的特征描述,即确定相似性,丝毫不矛盾。诀窍在于让它们相互阐明,从而显示认同是什么,还有它不是什么。”(参见克利福德·格尔茨:《烛幽之光——哲学问题的人类学省思》,甘会斌译,上海人民出版社,2013年:第211-212页)“块茎”[26]隐喻等。它们拒绝中心,认为实体不过是流变过程的结果,如国家和政体是彼此分离且争论不休的事物的效果、而非围绕权力中心的结构。③参考Bennett,Tony,and Patrick Joyce,eds.Material Powers:Cultural Studies,History,and the Material Turn.New York:Routledge.2010;Mitchell,Timothy,Society,Economy,and the State-Effect.In State/Culture:State-Formation after the Cultural Turn.George Steinmetz,ed.76–97.Ithaca,NY:Cornell University Press.1999.因此,世界是一幅纠缠的图景:世界像水流一样往前,遇到事物A形成一个漩涡,流过主体B分成3个支流,经过事物C被堵住,经过事物D,水面开阔平缓等。基于这些理论,人类学家研究诸如中医的传播[27],松茸在全世界的流动[28],人口流动[29]等不能用一套中心法则来理解的现象。

带着诠释和纠缠的视野,回看中国西南。随着扶贫和国家力量的加强、边境贸易和市场体系的调整,科学和非科学之间的交织互动,西南人民也在调整自己理解、应对世界的方式,既塑造自己的生活世界,也与别人的世界一起交织演变。具体到我调查的景颇村寨,20世纪的社会运动造成了宗教传统的大规模衰落,普通人不再遵循禁忌,宗教知识大量流失,祭师的培训也不再严格。人们有意无意地打破禁忌,导致鬼神震怒,人只好不断献祭,又不能严守禁忌,导致恶性循环。而且,在这个信仰衰亡的时代,把信仰烙在身体和精神上的祭师,以自己和家人的生命福祉承载着衰亡。我田野中的师傅Hka的祖父曾是方圆百里最负盛名的祭师。Hka学献鬼20多年,2007年升级为最大祭师。之后,他遭遇各种不幸。在地里劳作时,他几乎砍断了自己左手拇指和右膝盖,之后2年被胃痛折磨。打卦无果,各种治疗方式,如景颇和汉族的献鬼、草药、西医都无效。更糟的是,不幸还延伸到了家人。2008年,他的独子摔断盆骨,尽管被草药师治好,但40出头就不再能从事重体力活。2009年,他妻子经常觉得疲惫和寒冷,8岁的孙子也不时生病。不幸缠了他们3年,2010年才慢慢消失。Hka说:“现在做祭师是有风险的。我尽力为大家谋福利,驱赶恶鬼。但有时,我牺牲了个人和家庭的福气。”[30]

看着别人的苦痛,我一步步走向中年,身体和精神止不住下陷,忧郁和惆怅无缘由上升。我开始关注命运的纠缠,想给自己一个警醒,在别人的生命中看到自己。这题目没多少理论意义,但对我很重要。我试图理解房东妈妈的生命历程。她生于传统献鬼家庭,嫁给村干部(共产党员)。公公、丈夫的两兄弟以及后来的大儿子,都是当地出名的祭师。她中年丧偶,独自抚养8个子女,还出任村妇女主任。她献鬼,后来入党,还成了基督徒。依据献鬼传统,她有强大的命运和福气,救过很多人。根据汉族十二生肖福气学说和景颇“争命”理论,她的强大命运给家人带来灾难,但基督教认为正是这种强大救了很多人。各种解释混乱冲突。面对世界的混沌纠缠,我们并不是非得有一个确切结论不可。生命在混乱无解和确定无疑的相互演绎中,在已知和未知之间蜿蜒前进、倒退、徘徊。记得哲学家波普尔说过——生命不是一块钟表,而是一片云。诠释,说到底是追求生命在社会历史中的意象。

四、基本问题四:在田野中遭遇马克思

到1980年代,实践理论从探讨社会文化体系转向理解体系中人的生活和生命,那里充满契机和想象,让每个人成为独特的自己。④参见Bourdieu,Men and Machines.In Adances in Social Theory and Methodology:Toward an Integration of Micro-and Macro-sociolo-gies Edited by Karen Knorr-Cetina and Aaron V.Cicourel.London and Boston:Routledge and Kegan Paul.Pp.1981:304-317;Bourdieu 2010[1984]Distinction:A Social Scitique of the Judgement of Taste.Trans.Richard Nice.London:Routlege以及Sahlins M.Islands of history[M].University of Chicago Press,2013[1985].现代人类学把实践视为社会体系的逻辑结果,止步于研究人和社会的类型,如Geertz1973年的《文化的阐释》;后现代放弃体系、认为世界由彼此无关的碎片构成,陷在个体的独特鲜活与情境的不可复制中。①如Limon,José.Dancing with the devil:society and cultural poetics in Mexican-American South Texas.Madison:University of Wiscon-sin Press.1994.实践理论既不把生命的不可化约之物融入体系,也不因不可化约之物而只见树木不见森林,从而理解独特的个体性和统一的人类性,接纳不确定性和不可言说性构成世界的本质之一。实践理论因此带来新的研究对象:不可化约之物及其与体系之间的纠缠演变。②用布迪厄的话来说:“社会科学的对象,既不是个体,也不是群体,而是历史性行动分别在身体中和事物这两种实践方式之间的关系,即惯习和场域之间双向模糊的关系。”[1]157-158实践理论是一个公式:实践=结构+不可化约之物。不同理论家对结构和不可化约之物有不同理解,尤其界定“+”的方式差异很大。实践是一句话、一个梦、一份记忆、一种感觉和做事方式,是社会结构和不可化约之物相互纠缠的结果。不可化约之物即人身上或现象中不由社会体系决定的内容,如情境的偶然性和身体经验的不可言说。情境不是制度、结构和历史的必然[31],身体经验也未完全被社会规则涵盖[32-33]。

实践理论给人类学带来了新的世界观。之前,社会被视为有特定结构功能和意义的客体,即格尔兹说的“文化作为背景”,实践理论强调世界的结构功能与人的经验一体两面:你就是你所由来的整个世界,你的气质和你的世界相互映照(即context in action③参考Asdal,Kristin,Contexts in Action—And the Future of the Past in STS.Science,Technology,&Human Values,Vol.37,No.4,2012:379-403;Goodwin,C.and A.Duranti."Rethinking Context:An Introduction."In Rethinking Context.Language as an Interactive Phenom-enon,edited by C.Goodwin and A.Duranti,Cambridge:Cambridge University Press.1993:1-42.)。而且,背景和现象不可相互化约,各自包含对象没有的内容,从而彼此推动对方。因此,世界不再必然是真和伪,而在真和伪之间、想象和现实之间、观念和物质之间。

新的世界观要求新的方法论,因为我们所用的每一个概念,不仅指向事物/观念/过程,也指向我们的思考方式,既是物的表征,也是思考方式,思考和物一体。正如布迪厄所说:“社会学家肩负着一种特殊的任务,他本人正是他所要探讨的对象——即社会世界——的产物。因此,他针对这个对象提出的问题,概念,完全可能是这个对象的产物。……半吊子学术气的科学,它的问题、概念、知识工具,都从社会世界里搬进来。它时常把作为前科学阶段的产物的事实、见解或制度忠实地记录下来,仅仅看作各种资料,一种经验上被给予的事物,它独立于任何求知的行为科学。一句话,它在对自己茫然无知的情况下,记录着自身。”[1]334-335(此外,尤其可参见Bourdieu在1984年出版的Distinction:A Social Critique of the Judg-ment of Taste一书)④人类学第二和第四个基本问题都由法国学者提出,在法国学术思潮的共同背景下,两个问题之间也有一种隐秘的关联。布迪厄的实践研究重心在身体,列维-斯特劳斯也在神话学中走向身体。在《从蜂蜜到灰烬》的最后一段,列维-斯特劳斯承认历史“不可还原的偶然性”:“结构探索必须臣服于事件的偶然性与虚幻性”。然而,给只发生一次的事件找出法则是不可能的,他由此提出方案:“物理过程和精神过程有相通性,应该在这两种决定论的连接点——身体上,寻找相通性。”(克劳德·列维-斯特拉斯:《神话学:从蜂蜜到灰烬》,周昌忠译,中国人民大学出版社,2007[1966]:483)

新的研究对象和方法论也要求重新确定研究对象的基本单位。前三个基本问题的研究对象的单位是人群/文化/社会,文化相对论或多或少都在其中扮演一定角色。但对实践理论,人群不再是关注点,相反,事件流和现象过程牵出相关的各种人群,在其中,一方面,人创造、想象,有欲望、感觉、情感和动机;另一方面,社会有结构、机制。机制需要人承载,而无人活在真空中。

带着这样的视野来看中国西南,我每次田野都遭遇了马克思。在我调查过的景颇、德昂村寨,一个寨子四五百人,几万亩山,分山到户。政府补贴树苗,还提供技术人员,希望人们慢慢经营。但人们觉得“要种20年才能把我的1千亩地种完,人生不能这样过”。凭自己的能力,他们种上百八十亩地,把剩下几百亩租给汉族老板,租期70年,一下得到四五十万元租金。每家都有了一套音响,有车子,有余钱。但是下一代不再能靠剩下的那点地生活,山里也没有别的资源可以补贴生活,都被汉族老板围起来了。年轻人就进城打工,没有技能、知识、语言能力,只是底端劳力。虽然打工辛苦,但比在山里赚钱更多。汉族老板租了地,需要大量劳动力,本地人不愿意做,就招缅甸劳工。男孩去中国打工没什么用,赚不到多少钱,当地流传一句话:“打工打工,打了个空。”但女孩来打工就有可能留下,叫“打工打工,打了个老公”。女孩不愿再嫁本族人。她们进城打工,嫁给汉族人或远嫁到东北、山东、福建。当地男孩怎么办?找缅甸老婆。而且,缅甸景颇多数是基督教,中国有一半左右信仰传统鬼神,婚姻由此带来宗教之间的复杂关系。更进一步,缅甸景颇女性多数只有克钦邦身份证,而中国只认缅政府的证件。她们没法顺利办理在中国的结婚证及居住证,引发一系列影响自己和子女生活与身份的问题。

慢慢地,人和山林之间的关系也变了。汉族老板带来新技术、组织大量人力物力,开发了景颇祖先几千年都没法使用的资源。于是,山林原本需要尊敬,土地是大地母亲,现在变成一个资源库,可从中攫取资源和利润。开发改变了山地景观。以前,森林一眼望不到头,植物层层叠叠,布满空间,透着神秘,为鬼神信仰留下想象空间。现在,雨林全变成了整齐的经济林,一眼望到头,加上大量使用除草剂,森林一下子疏阔起来,鬼神无所遁形。即便在家里,以前的房屋是竹子或木头的,人住一部分空间、鬼神住一部分。有了钱,人们住汉式的房子,鬼神没了安身之处。鬼神和人的关系慢慢消失,宗教信仰衰落。于是,马克思说的经济基础决定上层建筑出现了。①对待马克思的不同态度,在美国人类学中演变为斯图尔德、怀特、哈里斯等人的生态决定论或格尔兹、萨林斯和施耐德等人的文化决定论之间的对立(参见Kuper,Adam,Culture:The Anthropologist’s Account.Cambridge:Harvard University Press,1999)。把马克思的观点再往前推一步,就是当代人类学说的,人和所在的世界缠绕交织,不可分割。

这样的现实让人感觉沉重,面对它,需要布迪厄说的气质:“要成为一名出色的社会学家,很有必要融汇一些代表着青春的性情倾向,如拥有一定的力量和勇气,去毅然决裂,去起而反抗,面对社会不公平保留一份无邪的天真。此外,在纳入一些更多体现老成的性情倾向,如现实主义的立场,有能力直面社会世界的冷峻艰辛,令人沮丧的现实。”[1]238-239这种气质要求,促使实践理论在矛盾当中寻求一种整体平衡。

五、四个基本问题之间的关系

4个基本问题是对人的整体性的不同理解方式,彼此之间有一定学术亲缘性:第二个问题立足博厄斯的语言和文化的无意识基础;第三个问题以第二个问题为对立面;第四个问题试图容纳第三个,并以第二个为靶子。4个代表人物之间也有一定的恩怨和传承关系。博厄斯在列维-斯特劳斯怀中去世,格尔兹和布迪厄的写作都以列维-斯特劳斯为批判对象。我对这4个基本问题和代表人物的选择也带着我的情感和认知偏好:博厄斯的视野最符合我眼中人的形象,列维-斯特劳斯最能实现科学与人文之间的人类学,格尔兹富于想象却逻辑混乱,布迪厄让人又爱又恨。

松散地看,我把4个问题整合到关于人和社会的两个基本模型中。第一个模型关乎社会的运转,联系了第二、第三、第四个问题。

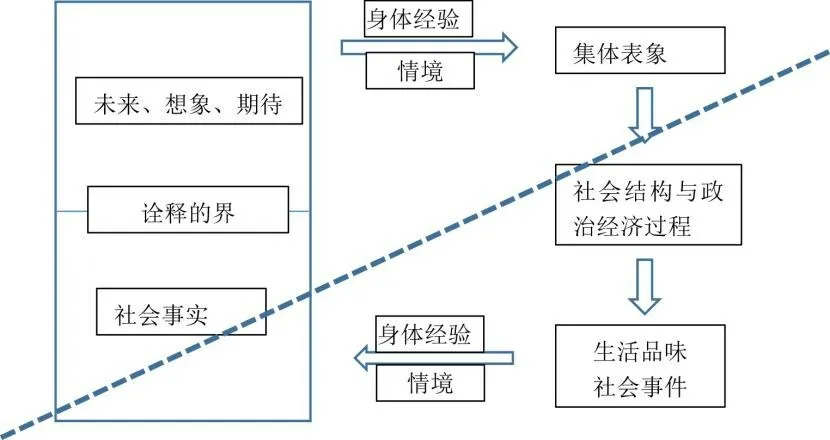

图1 人创造社会与社会塑造人模型

这个模型讨论我们创造社会、社会塑造我们的过程,包含3个创造机制(诠释想象,情境的偶然性,和身体经验的不可言说)和五个塑造机制。5个机制包括:第一,社会学家涂尔干的集体表象理论。人一出生,就无知无觉被社会塑造成它想要的样子;第二,用于人类学,集体表象理论成为拉德克里夫-布朗的结构理论。它以可操作的方式告诉你,个体如何被固定在社会的某个位置,有相应的责任和义务;第三步,引入马克思,政治经济学派告诉你,人在社会中的定位,伴随着相应的资源分配和视野。位置成就了你,也限制了你。如现实生活中,我们说“贫穷限制了我的想象力”;第四,马克思讨论宏观过程,福柯(Michel Foucault)把它转换为微观机制:社会制度、意识形态、价值观都一点点变成你的感觉、心情和愿望。你所有“发自内心的想法”,都是社会给的,你可以怀疑:“我”存在吗?福柯让人绝望;第五,从福柯回到马克思。马克思说,思想就是政治,可以改变社会。改变从何来?我们诠释、设计新方案、改变现实。这回到了创造机制。创造和塑造两个过程合起来,就是社会进程决定我们,我们也建构和改变社会,这就是实践理论,导向人性与社会的交织。

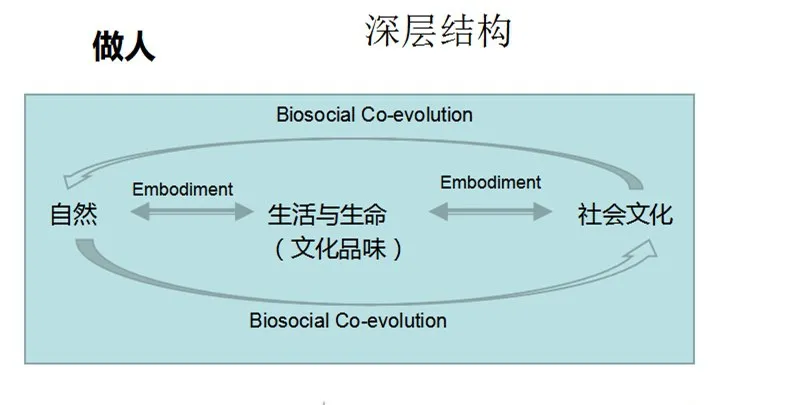

图2 社会与自然协同进化的微观和宏观机制

第二个模型关乎人之为人的过程,在第一个模型的基础上加入了第一个基本问题,把人放回自然界,结合人的生物过程和社会过程,探讨人和世界万物的联系。社会和自然协同变化,让我们变成了现在这样子。当代人类学的身体研究围绕embodiment概念讨论社会与生物协同的微观过程,让个体成为个体;协同进化是宏观过程,让我们成为人类。合起来,这个模型是人类学理论的最终目的——理解人的整体性和个体性。

2张图合一起,人类性(整体性)和个体性(多样性)相互映照。当代人类学由此放弃单一决定论,理解人、社会、自然之间的复杂关系。

当然,四个问题之间也可以没有必然联系,各是人类整体性的不同形式。上述两个模型在逻辑上很松散。人类学是否存在一个统领一切的核心,100多年来一直是一个重大争议点。我导师F.K.Lehman倡导,不能用一个统一的原则理解人类的一切,因为矛盾和不确定是世界的真实。如果真实被化约为前后一致的逻辑,那不过是削减了整体的结果[34]。博厄斯也拒绝决定论式的逻辑:个体性不能通过规律来理解[35]257。更广泛地,人类学面对多样性,而多样性未必彼此相关。理解人类,需要不同气质的头脑和行为方式的人的共同努力,才能看到人的完整存在。不能在人类学中寻求统一的做法,需要矛盾、斗争、混乱和沉寂。不然,只见人类的偏执和片段,把人类学做死。

六、结论:人类学与21世纪的学科群

人类在21世纪的发展给人类学带来新的挑战。随着技术变化,人和世界也随之巨变,人类学是否有可能遭遇第五、甚至第六个基本问题。从研究对象上看,信息技术提供人类活动的新空间(虚拟+现实),AI技术有可能从物质中创造意识,生物体和机器的结合带来生命存在的新方式,这些是否带来人类存在的新的整体性?或者,科学与非科学的碰撞交流能否带来人类存在的新的整体性?当然,目前这些方面的探讨既缺乏明确的理论宣言,更没有精致的民族志研究。从方法论的角度看,在21世纪单一学科都不再那么重要,我们已形成3个有关人的学科群。第一,认知科学,从研究人认知到的世界转向认知本身,包括6个学科:计算机科学、心理学、神经科学、哲学、语言学和人类学。第二,STS研究,关注在科学理性、技术至上的时代,人被塑造成了什么样子;如果把科学和科学之外的思维方式放一起,人是什么?STS试图整合人类所有知识领域,创造科学与非科学的对话,比如物理学和佛学,神经科学和中医、萨满治疗、瑜伽。中国没多少人做这方面研究,传统上,我们只做科学技术史。第三,与自然生态相关,汇集物理、化学、生物学、生态学、人类学、社会学、政治学等学科。比如气候变迁,既是生态学、气候学、环境学的问题,也是社会学、政治学视野下资源分配不公的问题,还是伦理学问题——是否要无限求增长,无节制地获取、转换资源?

人类学在这个研究群落中扮演什么角色?我们衔接各学科知识。四个基本问题的提出者,各自以自己的方式阐释了这种定位[35]244。列维-斯特劳斯宣称:“不管人类学自名为社会的,还是文化的,它永远希望认识完整意义上的人……人类学仿佛双足在自然科学,背靠人文学科,眼睛却盯着社会科学。”[36]格尔兹也认为“我们的力量恰恰在于我们的混乱,人类学是一门冲突不断的学科,总是寻找避免冲突的办法而求之不得”[21]89。布迪厄一生经历过哲学、人类学和社会学,对学科中心主义充满警醒:“有时候,对自己置身其中的世界做了一番社会学考察,不过是兜了一圈,用一种十分微妙的迂回方式,极其扭曲地满足了自己受抑制的冲动。比如说,一位神学家,改行当了社会学家,着手研究神学家,也许经历某种回归,又开始以神学家的口气说话,或者更糟糕的,拿社会学当武器,为他以前的神学观点找理由,做辩解。这种现象同样适用于哲学家出身的社会学家,她会以同样的方式重蹈覆辙,在哲学社会学里,用跟其他方法来继续发动哲学争论。”[1]353

因此,4个基本问题视野下的中国西南民族志研究,也必然充满混乱。但混乱与秩序并存,就是当代中国发展的力量源头之一。