基于农村公共卫生视角的中央与地方事权的划分

2020-02-06陈思宇

陈思宇

【摘 要】 在现代社会公平是不可回避的问题,在公共卫生领域同样如此。通过对比相关数据发现政府对于农村公共卫生投入不足,城乡间的公共卫生服务水平差距明显;其次省际间分化更为严重。对以上问题,首先,必须建构明确的事权划分原则和细则适度上移共享事权,使得事权与支出责任相匹配;其次,需通过中央的宏观调控之手加大对农村卫生领域的投入,缩小省际间的公共卫生服务水平差距。

【关键词】 公共卫生;事权划分;农村

中图分类号:S-0 文献识别码:A 文章编号:2096-1073(2020)01-0018-21

1 問题的提出

明晰中央与地方事权的划分并与之匹配相应的支出责任是建立高效民主的现代财政制度的重要内容。2016年国务院发布《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》(国发〔2016〕49号)(下称指导意见)指出,“要逐步减少并规范中央与地方政府的事权,根据基本公共事务的受益范围、影响程度、构成要素等分解细化各级政府承担的职责,将公共卫生、公共文化、基本养老保险等具有地域管理信息优势的基本公共服务确定为中央与地方共同财政事权,并明确各承担主体的职责。”愿景虽好,但目前在公共卫生领域中央政府财政资金投入少、省级政府将事权下压至市县级,而市县政府承担主要事权并缺乏足够的财政资金已成为不争的事实。这样一来所形成的“矩形”型的法律体系导致事权的重叠,而理想的“倒金字塔”型法律体系则未能有效建立,“倒金字塔”型法律体系能够按照各级政府的权力配置大小。划分各级政府事权,有助于权责明晰,明确各级政府需承担的责任。

在城乡公共卫生领域中,这个问题更加复杂。政府将有限公共资源大部分投向了城市,政府成为城市公共服务的供给主体。但对农村公共服务供给则有失其主导地位。 因此,如何使中央、省、市县政府在公共卫生领域事权与支出责任达到平衡、城乡间分配合理以符合国务院指导意见的精神则成为亟待解决的问题。

2 我国政府间公共卫生事权划分现状

一般而言,基本公共服务指的是在一定的社会经济条件下,涵盖全体公众的并满足公众最低资源的公共服务。推进基本公共服务均等化不同于推行一般的公共服务,基本公共服务的主体具有广泛性、服务的内容具有根本性、覆盖范围更完整,旨在为全体公众提供保障基本生存和发展的安全网,令每一位成员能获得与所处时代社会经济发展水平相适应的发展起点。基本公共服务均等化的逻辑起点是公正,在基本公共服务相对较弱的领域和地区,中央应进行宏观调控,实现与较强地区的平衡,缩小差距;核心内容是改革发展成果共享,即由全体公众创造出的社会财富应最终流入到所有参与者手中;最终归宿则是保障人的尊严,意味着不仅物质上的基本保障对公众来说很重要,同时心理、文化上的建设也同样意义深刻,即在设计基本公共服务均等化时也要体现人文关怀,体现人性的“体面”。

2.1 公共卫生事权的下沉

由表1可以看出中央在公共卫生领域的支出比重在28%至30%,2012年最低为28.17%,2009年最高为31.88%(预防甲型H1N1型流感);地方政府比重大致在70%左右。换句话说,中央与地方政府的公共卫生事权划分大致是3:7,较多的事权都积压在地方政府,地方政府承担较重的压力。事权重不是关键,如果有相匹配的财政资金来地方政府“花钱办事”也不是大问题。然而事实却是,自94年分税制改革以来,中央与地方的角色就调换了。94年以前实行财政包干制,地方政府只要上解一定比例的财政资金剩余资金即可自行分配。地方政府因此积极性高涨,不断繁荣发展当地经济来增加财经资金,地方政府财政资金也不断充裕起来。与此同此中央政府则处于囊中羞涩的局面。94年分税制改革,中央加大对财政资金的汲取能力,取消原本的“财政包干制”,将税种划分为中央和地方两大税种,通过对税种和税收分成的划分将财政资金不断收入囊中,至此以后中央政府钱袋逐渐鼓了起来,而地方政府则口袋瘪瘪。

中央与地方角色互换之后,事权的归属并没有随财政资金的上解一样也向上级政府上移。相反,财政事权继续向下级政府下压。到如今,事权下压和财政上解的逆向运转令地方政府头疼不已。一面是多如牛毛的事务,一面是空空如也的荷包,巧妇难为无米之炊成了地方政府的真实写照。一旦地方政府无法提供足够的基本公共卫生服务,毫无疑问损害的是公众的利益。

2.2 城乡之间公共卫生差异明显

衡量基本公共服务均等化程度必须要有评价体系,在公共卫生领域主要从投入和产出进行比较,投入类主要指标包括每千人拥有的公共卫生机构数量、每千人可提供的公共卫生床位以及每千人可接触的公共卫生人员;产出类则由主要传染病发病率指标衡量。在对比城乡间差异时主要根据“每千人拥有的公共卫生机构数量”这项基本评级指标判断,同时侧重“服务可及性”。有了一定数量的卫生机构我们才可以说为公众提供必要的、便利的场所;而“服务可及性”是指在一定区域内提供了一个范围的公共卫生服务机构,考虑公众获取这些公共卫生服务的距离和时间。公众获取公共卫生服务的距离、时间越短,说明政府提供公共卫生服务越便利。

2.2.1 东、中、西部地区分化趋势较大 从每千人拥有的公共卫生机构这项指标来看,我国每千人拥有的公共卫生机构数量最多的是西藏,每千人拥有0.06787家公共卫生机构;最低的是河南每人仅拥有0.006791家公共卫生机构,二者之间相差近十倍。当然这项指标仅仅考虑人口密度与机构数量的比,人口密度大的地区数值会较低,因此经济发达的区域例如北上广深并不占优势,这与人们的直观感受有些差距。因此地广人稀的西藏、新疆则毫无优势。按照每百平方公里所设立的公共卫生服务机构的数量来看,最高的是上海多达204.58家,其次是北京102.63家,而最少的是西藏只有1.56家,上海是西藏的131倍,差距十分悬殊。费用少则说明公共卫生支出占家庭收入的支出比重低。2003年国家卫生发布相关数据指出,在农村地区,有36%的农民“应去就诊未去就诊”,65%的农民“应该住院而未住院”。

财政部编撰的《财政年鉴》调查了2010~2016年不同地区拥有的卫生技术人员数,数据显示其总体的趋势是各地区每千人拥有的卫生技术人员数在不断上涨,但是省际间的差距颇大。东部北京市与西藏自治区每千人拥有的卫生技术人员数为4.49人/千人相比,差距达到2.5倍。不仅仅是东部经济发达的地区与中部、西部差异明显,同属经济发达地区的北京上海差距也不容忽视。以2016年的数据为例,北京市每千人拥有的卫生技术人员数为10.77人/千人,上海市为7.36人/千人,北京大约是上海的1.5倍。

2.2.2 城市农村投入差距较大 卫生费用支出总额及人均卫生费用的多寡可以反映城市与农村之间的差异。从整体上看,虽然农村人均卫生费用由2004年的301.6元上升到1412.21元,增长近3.6倍,改革措施取得显著成效。但不容置疑的是,农村人口的人均费用总量仍远低于城市居民,到2014年城市居民的人均费用支持依旧比农村人口高出近0.9倍。

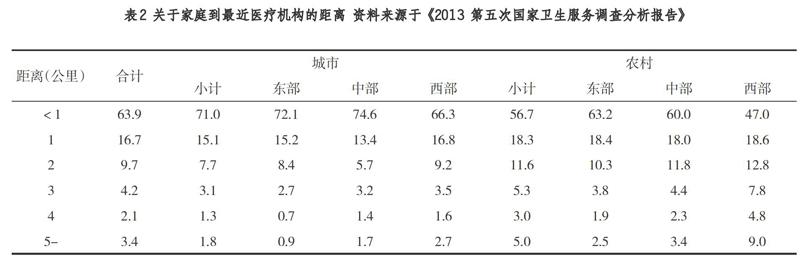

表2可以看出在相当便利的距离下即小于一公里范圍内,农村占比56.7%,城市占比71.0,农村低于城市14.3个百分点;而在较不便利的距离下即医疗机构离家庭在3km、4km及超过5km,农村占比均高于城市占比。

在时间上,城市和农村居民去医疗机构就诊的总体差距并不明显,城市仅比农村高出4%左右,但不同地域的农村与农村之间差距较大。在东部农村时间小于15分钟就以比例最高,占比90.4%,其次是中部81.1%,最差的是西部仅69.1%。也就是说东部农村比西部农村多达21.3%的人群可以在距家15分钟的诊所就医。这远比城市与农村的整体差距大多了,因此农村与农村尤其是东、西部地区之间的差异不可忽视(见表3)。

因此城乡医疗卫生资源配置失衡多年来一直是阻碍我国医疗卫生事业发展的问题,关系着我国社会整体的稳定发展。当前,我国城乡医疗卫生资源分配状况整体上表现为农村地区投入少、水平低、城乡之间差异过大等问题。 而我国城乡卫生资源配置不平衡的原因主要是体制和政策惯性的影响,好的体制和政策是促成城乡卫生资源公平分配的重要因素,反之,不好的体制和政策会制约城乡医疗卫生资源配置公平。

3 划分事情财权加大对农村卫生的财政支持

3.1 法律层面的事权划分

所谓“划分”就是把相同属相的事物放在一起,与不同属性的事物相隔加以区别,这样就必须要有“界限”即划分的“依据”。然我国划分“依据”缺失导致中央与地方事权划分不明晰,在卫生领域也不例外。十八届四中全会决定提出各级政府事权规范化、法律化,就规范化而言,事权法律制度的完善(狭义的“法律化”)当然是核心要求。《宪法》作为一国的根本大法,宜对公共卫生事权划分做出原则性规定,从宪法层面赋予事权划分的正当性。《宪法》可以根据基本公共卫生事务的受益范围、影响程度、构成要素等以列举式和概括式的方法划分事权,其他法律可以在宪法的基础上获得倚靠制定相关的实施细则。同时,将事权的划分纳入《宪法》的另一层含义也包括当上级政府侵害下级政府事权时,例如将本应该由上级政府的事权推脱给下级政府,将属于中央与地方的共享事权范围任意扩大或缩小减轻自身事权时应赋予下级政府宪法诉讼权抵抗上级政府的侵害行为。毕竟,对于下级政府来说,已划分完整的事权既是义务亦是权利。

3.2 适度上移公共卫生事权

上移公共卫生事权的同时,中央政府也应注意到同样严峻的问题是东、中、西部政府间公共卫生服务的明显差异化。这种差异化程度早已超出公共卫生服务均等化可忍受的范围,东部中部以及西部起点的不平等,导致的是对东、中、西部公众身心健康相关医疗、卫生、保健领域的保护程度的结果不平等。对于东部经济发达地区的公众来说,起点高意味着保护程度高,公众可以接受较高水平的医疗、卫生服务提高对生命安全的保障;对于中西部经济不甚发达的地区,尤其是西部地区,起点低意味着公众只能享受较低水平的公共卫生服务。如果对公众的生命安全的保障无法做到相对平等那么难以实现改革发展成果共享的理念。因此,在此问题下,中央政府应加强宏观调控,通过加大支付转移的力度或援助建立公共卫生服务机构配置相关专业人员等方式以实现公共卫生服务均等化的目标。

规范的事权划分,无法脱离支出责任的合理配置而独立存在。十八届三中全会决定提出“事权与支出责任相适应”。其目的是解决某些属于中央的事权却让地方花钱买单;某些属于地方的事权由中央承担;还有一些事权确属地方政府,但地法政府实在缺钱只能求助于中央政府。因此,法律划分各级政府事权是前提,下一步的因“事”设“财”的工作可以保障政府事权的规范运行。

3.3 加大财政支持农村卫生事业发展

农村医疗卫生的健康稳定发展离不开中央及各级政府的财政支持,单纯靠老百姓自身解决难题无异于登天、痴人说梦。首先,各级政府需要加大在这领域加大财政支出。但问题在于省级政府与省以下政府在公共卫生领域的事权则更为严重、畸形。承担较多事权的省级政府大致只承担20%的事权,将近80%的事权都下沉到市、区级政府。显然,市、区政府并没有足够的财政资金支撑这项工作。有研究表明,市、区一级的政府财政资金80%依赖于省级政府的支付转移。省以下政府公共卫生事权和支出责任的不断下压、财政资金的上解力度由加大,使得本因同增同减的却演变成了逆向运动,导致市区级政府无力提供良好的公共卫生产品和服务。因此,省级政府与省以下政府之间亦需调整财权、事权划分,明确政府主体责任,规范各层级政府间在筹资机制、监管机制上的责任,同时打破卫生资源配置上过度市场化,合理引导基层医疗机构卫生资源政策投入。 缩小省际间的公共卫生服务水平差距。

其次,诚然加大财政投入是解决城乡医疗卫生资源差距问题的最直接、见效最快的方法。但倘若政府财政仅在资金上投入,则难以从根本上解决问题。根据学者近年的研究表明,农村医疗卫生发展缓慢、滞后不仅在于“财”更重要的是无“才”。换句话说,就是指在医疗设施及医护人员素质等方面较为欠缺。很多经济发达的东部地区政府其在财政上投入并不少,但就是由于医护人员出于自身发展的考虑,其认为在大城市、大医院更能得到能力的提升及可观的薪酬待遇。这导致农村医疗机构留不住人才,也容易使得农村医疗机构服务质量、就医满意度下降。因此政府需要引导卫生资源合理分配,充分体现出卫生投入公平性,确保财政投入的高效率。在用于改善农村医疗机构的薪酬待遇及晋升方面制定灵活的政策,把人才留住、留好。同时,改善农村卫生资源匮乏的现状,资金重点用于如购买药品、医疗设 备、卫生人员的培训等方面。

参考文献:

[1] 韦译婷,闵晓阳,朱平华,陈丹丹. 我国城乡医疗卫生资源配置问题的探讨及对策[J].卫生软科学,2019,33(04):53-56+60.

[2] 郭贵春. 财政视角下的农村医疗卫生体制改革[J].山西财税,2017,(03):46-47.

[3] 王波,杨林. 共享发展理念下医疗卫生资源有效供给:基于城乡比较[J].东岳论丛,2017,38(09):158-166.

[4] 卢珂,付晓. 公平正义视阈下我国公共服务的均等化与有效供给[J]. 商业时代,2012,(16):102-104.

[5] 韩宏华. 我国农村医疗卫生服务的财政支持分析[J]. 生产力研究,2006,(08):43-45.

[6] 成军. 中央与地方政府间的支出事项及责任划分研究[J]. 经济研究参考,2014,(16):44-48.

[7] 刘军民. 公共财政下政府卫生支出及管理机制研究[J].经济研究参考,2005,(94):2-20+37.

(编辑:李丹)