我国战伤救护研究的文献计量学分析

2020-02-06王芹王琳

王芹,王琳

(解放军总医院海南医院 护理部,海南 三亚 572013)

新时期的战争形态发生着革命性的转变,各种新型武器的应用使得军事行动越来越多样化,高科技战争的威胁持续存在,对医护人员的卫勤保障能力提出了更高的要求[1-2]。战伤救护是战时最根本的保障能力,是指对因战斗被各种武器致伤的伤员进行战地抢救治疗与后送的紧急救护[3],及时有效的战伤救护对于降低伤者死亡率、残废率,提高部队战斗力具有重要作用[4],战伤救护也成为当下研究热点。本研究基于中国期刊全文数据库(Chinese national knowledge infrastructure,CNKI)和万方全文数据库对我国战伤救护研究文献进行计量学分析,拟从文献的年份、期刊、发文机构及关键词等方面综合分析,了解研究现状及方向,为促进本领域的发展提供参考。

1 资料与方法

1.1 检索策略 本研究分别检索了CNKI和万方数据库,在CNKI中以“战伤救护”或“战伤救治”或(“战伤”AND“护理”)或(“战争”AND“护理”)进行主题词检索,以同样检索式在万方数据库中进行全部字段检索,时间均为“建库至2019年6月1日”。

1.2 文献纳入和排除标准 纳入研究战伤救护相关文献。排除标准:(1)重复发表的文献;(2)会议、通知、资讯及新闻报道。

1.3 文献筛选 CNKI和万方数据库分别检索到文献1330篇和1141篇,合计2471篇。经NoteExpress查重删除560篇,通过阅读标题、摘要或全文,剔除与“战伤救护”主题不符、与护理关联性低的文献,最终得到212篇文献。

1.4 数据处理与分析 采用文献题录信息统计分析工具SATI 3.2[5]和社会网络分析软件Ucinet 6.0进行数据处理与分析,用NetDraw绘制社会网络分析图。

2 结果

2.1 发文时间分布 我国战伤救护研究文献年平均发文量为9篇,发展趋势不明显,近五年文献仅51篇,占24.05%。

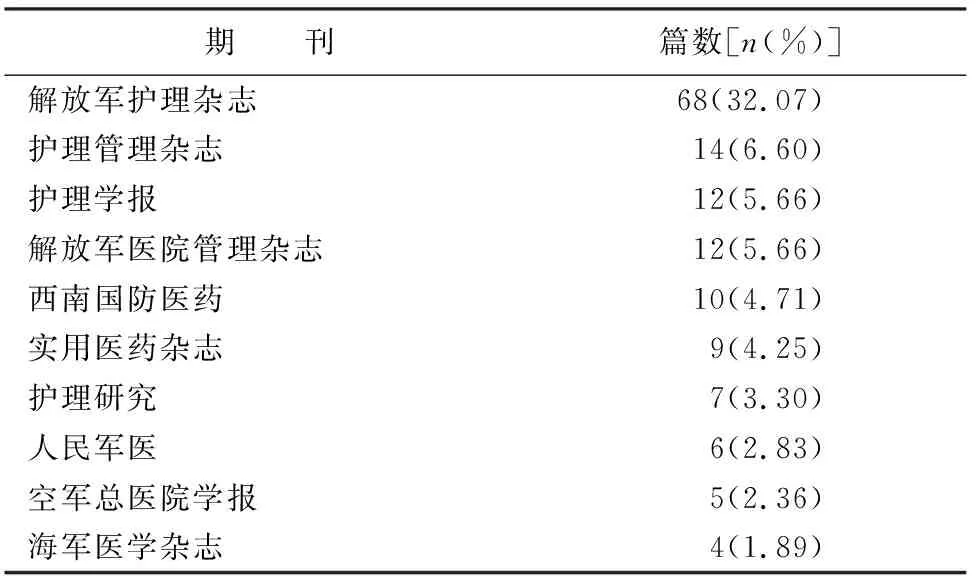

2.2 发文期刊分布 212篇文献分布于53种中文期刊,19种为2019年中国科技核心期刊,共计135篇,占63.68%。表1展示了刊登战伤救护相关研究的前10种期刊,共计147篇,占69.34%;前10种期刊中,有6种为科技核心期刊,共113篇,占53.30%。

表1 刊登战伤救护文献的前10种期刊(N=212)

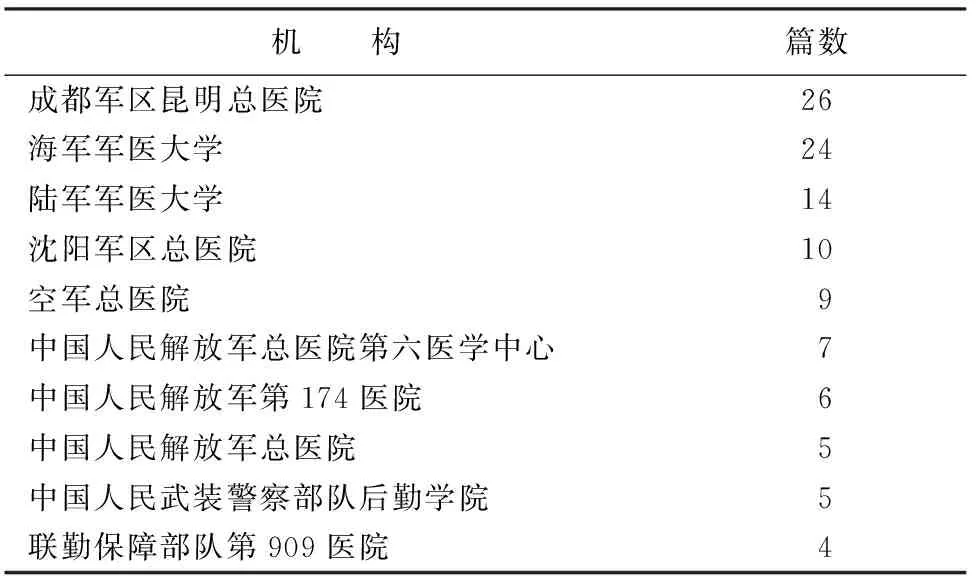

2.3 发文机构分析 发文量前10名机构排序如表2所示,共发文110篇,占51.88%。发文量前10名机构均为军队三级甲等医院或重点院校,以成都军区昆明总医院发文量最多(26篇),其次为海军军医大学(16篇)。

表2 我国战伤救护研究发文机构前10名排序

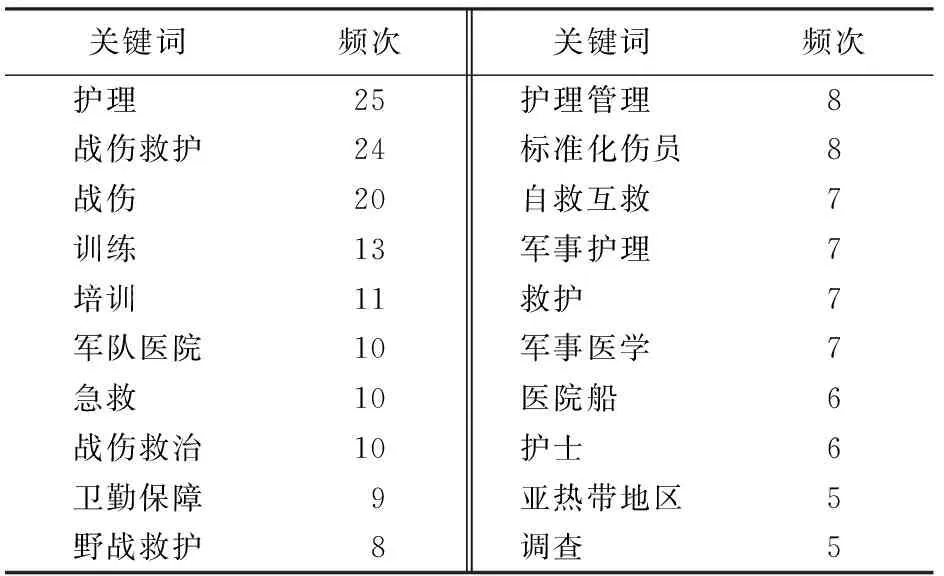

2.4 关键词分析 通常关键词是一篇文献核心内容的浓缩和提炼,因此如果某个关键词在某领域的文献中反复出现,则可认为该关键词所表达的研究主题是该领域的研究热点[6]。212篇文献共抽取出425个关键词,表3列出了前20个高频关键词,护理、战伤救护和战伤的词频最高。

本研究选取高频关键词生成共现网络图(图略)。共现网络图显示“战伤救护”“战伤”节点最大,处于网络的中心位置,与表3高频关键词排序一致,与其联系密切的有训练、培训、急救、野战救护、调查等。

表3 我国战伤救护研究文献的高频关键词统计

3 讨论

3.1 战伤救护在发文数量、时间上的变化趋势 本研究检索了两大中文数据库中有关战伤救护的文献,分别从文献的发表时间、期刊、发文机构以及关键词等方面对检索获得的212篇文献进行分析,结果显示文献数量总体偏少,可能是由于保密的原因,导致公开发表的文献数量有限。从现有的结果看,年平均发文量仅有9篇,且文献相对老旧,近五年文献仅占24.05%,说明战伤救护在临床及科研工作中并未得到充分认识,研究投入不够且文献更新不足,有待加大投入并进一步挖掘战伤救护相关内容。

3.2 我国战伤救护研究发文机构分析 从发文机构来说,发文量是衡量作者及其机构学术水平和科研能力的重要指标[7]。本研究结果显示排名前10的机构发文量约占总发文量的一半,其中军队三级甲等医院有7所,重点院校有3所,表明这些机构构成了本领域研究的文献主流。昆明军区总医院发文量最多(26篇),研究内容主要为亚热带地区的战伤救护,包括亚热带地区的环境、伤情分析及救护要点[8-9],但文献相对老旧,多为2004年发表且后续没有更新。海军军医大学发文量占据第二,研究内容主要为战伤救护教学培训相关内容,如野战救护实践教学模式的探讨[10]、标准化伤员的应用[11]及学生对战伤救护培训的体会[12]。通过对文献进一步分析发现多数研究均为同单位成员合作,不同机构间合作不足,后续应致力于打破地域限制、时间限制,加强不同机构间的合作、交流,应用现代信息通讯技术推广普及科研成果,从而促进战伤救护研究的融合与传播。

3.3 我国战伤救护研究内容分析

3.3.1 训练与培训 战伤救护是一门偏向实践性的科学,为了保障人员对诸多技能的掌握,开展各类训练与培训必不可少,培训对象包括护士、部队官兵及军校学员,培训内容包括不同条件、不同环境、不同伤员的救护。目前,战伤救护培训方法与模式存在诸多缺陷,导致人员参与度不够、平战转化能力弱[13],探索有效的训练与培训模式是本领域关注的热点。朱思悦等[11]将标准化伤员应用于战伤救护综合演练中,结果表明,标准化伤员在战伤救护训练中具有较好的适用性,利于提升学员整体观及人文关怀意识。这提示护理人员应积极学习先进的战伤救护理念及方法并运用于实践,切实提升战伤救护训练与培训效果。同时,我军可借鉴其他国家的经验,结合卫勤保障实际和对未来战争环境下战伤救护要求,根据参训人员不同的职责要求和专业方向建立分级培训制度[14]。

3.3.2 急救与野战救护 战伤救护是对伤员进行的紧急救护,多强调的是战时急救及野战救护,因此诸多研究关注了不同部位损伤伤员的急救,如颅脑外伤、腹外伤、多发伤等,亦有诸多研究关注了不同野战环境下损伤伤员的特点及救护要点,如山岳、丛林、海洋、高原等不同情况下的战伤救护[15],然而这些文献相对老旧且以经验总结性研究居多,难以为实战提供可靠依据。Johnston等[16]针对战场胸外伤的救护进行研究,其先对所有战场胸外伤的英文文献进行了全面检索与分析,再根据文献和其单位在战场伤亡管理方面的广泛经验总结出了胸外伤的战伤救护要点,为实践者提供了有力的依据。鉴于国内在战伤救护证据类研究方面存在的不足,后续应加大对本领域的深入研究,设计科学、严谨、可行的随机对照实验,针对不同类型的伤员构建制度化、规范化方案,为战伤救护的践行者提供更多、更有力的循证依据。

3.3.3 现状调查 战伤救护调查类研究多为了解不同人员对相关知识的掌握情况,以官兵及军队医院医护人员为主。吴鲤霞等[17]对东南地区海岛部队不同兵龄的官兵进行调查,结果显示官兵救护知识掌握情况整体偏低且参差不齐,需要选择多元化的训练方式和教学手段来提高部队官兵实战化救护训练质量。戴晓婧等[18]对122名非现役文职护士的战备评估与部署能力进行调查,结果显示,护士的战备评估与部署能力还有较大提升空间,医院相关部门应制定措施,促进能力提升。各类人员对战伤救护知识掌握不足,寻求积极有效的干预手段提升官兵及医护人员的战伤救护知识是本领域亟待努力的方向。