腔内介入治疗在髂动脉闭塞性病变的临床应用效果

2020-02-06孙波胡潍青尚遂源曹广信汲武广张杰峰

孙波,胡潍青,尚遂源,曹广信,汲武广,张杰峰

(潍坊市人民医院血管外科,潍坊 261041)

我国目前已进入老龄化社会,随着年龄结构、饮食结构及代谢水平的变化,动脉硬化患者逐渐增多,尤其下肢动脉硬化闭塞症在老年人中尤为突出,其中>70岁患者患病率约20%[1]。下肢动脉硬化闭塞性病变多导致下肢渐进性缺血,亦有下肢急性重度缺血改变,类似急性动脉栓塞,出现“5P”征,应注意鉴别。患者多表现下肢间歇性跛行、静息痛,甚至肢体末端坏疽,致使患者彻夜不眠,严重影响患者生活质量,心脑血管急性事件发生率升高。重症肢体缺血(critical limb ischemia, CLI)是下肢动脉粥样硬化闭塞症的终末阶段,截肢率甚至高达50%[2],5年死亡率可达46%[3]。目前泛大西洋协作组织(Trans-Atlantic Inter-Society Consensus,TASC)Ⅱ[4]D级病变首选手术治疗。但随着腔内技术和器材的发展,如支架植入、斑块旋切、血栓抽吸、准分子激光消融、药物涂层球囊、仿生支架等[5-7],目前腔内治疗已成为D级病变的重要手段。纯腔内治疗创伤小,原位解剖开通,血流动力学符合生理要求,可反复介入操作。潍坊市人民医院血管外科全腔内治疗髂动脉闭塞性病变21 例,取得良好效果,报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

回顾性分析2010年10月至2016年10月我科收住入院的髂动脉闭塞老年患者21例。男性18例,女性3例;年龄(72.5±6.8)岁。其中合并高血压患者11例、高脂血症患者10例、冠心病患者9例、糖尿病患者7例、吸烟14例,排除心房颤动、肝肾功能不全及肿瘤病例。

1.2 方法

所有患者术前均完成下肢动脉CT血管成像(computed tomography angiography,CTA),手术均首选肱动脉入路,导丝通过髂动脉闭塞段,根据导丝通过闭塞病变特点及小球囊扩张后髂动脉管腔形态改变程度,判断是髂动脉栓塞还是硬化斑块导致。对考虑存在血栓的患者先期置入溶栓导管溶栓治疗,应用尿激酶25万~50万U/d,经溶栓导管泵入,二期介入腔内开通髂动脉狭窄闭塞处。其他患者均一次性开通髂动脉,置入动脉支架;经肱动脉无法通过病变的患者,选择穿刺股深动脉入路。院外医嘱给予口服抗血小板及降脂稳定斑块类药物治疗,严格禁烟,加强功能锻炼。记录术前,术后3、6、12、24 个月踝肱指数 (ankle-brachial index,ABI),并分析术前及术后随访6、12和24个月的髂动脉通畅率。

1.3 统计学处理

2 结 果

2.1 围手术期及随访情况

并发症情况:1例出现穿刺点假性动脉瘤,给予开放股动脉穿刺点缝合术。3例行一期溶栓导管置入术 + 二期髂动脉支架置入术;2例经股深动脉穿刺入路;余均经肱动脉穿刺手术入路。围手术期无死亡病例。随访24~45(29.32±5.26)个月。失访1例;死亡1例;1例支架内血栓形成(术后8个月),2例支架内再狭窄(分别术后1年和术后1.5年),均给予再次介入腔内治疗;无截肢病例。

2.2 临床症状及ABI变化

下肢临床症状均得到改善,间歇性跛行消失,下肢术前ABI为(0.41±0.18),术后3、6、12、24个月ABI分别为(0.92±0.20)、(0.90±0.18)、(0.84±0.14)、(0.79±0.21),比术前显著提高,差异具有统计学意义(P<0.01)。

2.3 术后下肢动脉通畅率变化

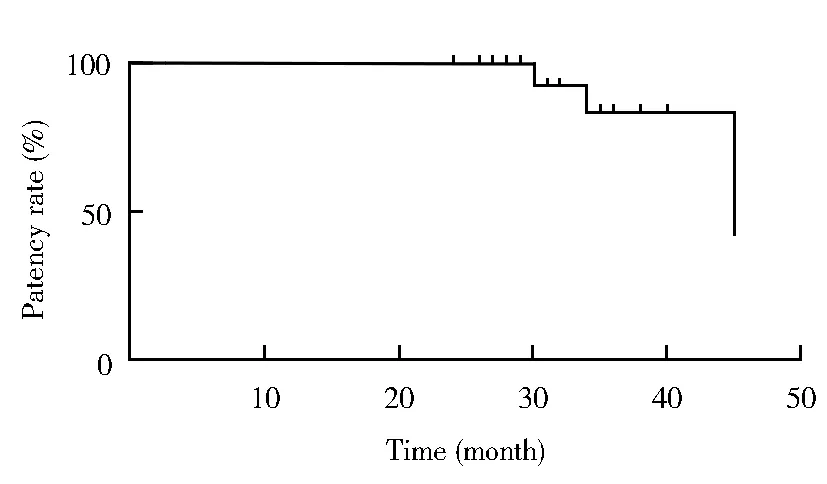

本组患者术后6、12、24个月髂动脉通畅率分别为95.7%、80.2%、72.9%。Kaplan-Meier生存曲线如图1。

图1 本组患者术后髂动脉通畅率

3 讨 论

髂动脉硬化闭塞症是目前血管外科常见临床病症之一,多以渐进性间歇性跛行为特点,亦有在间歇性跛行基础上突发急性重度下肢缺血表现,出现“5P”征[8]。严重者甚至需要截肢处理,患者生活质量较差。

既往髂动脉闭塞的治疗主要以开放手术处理,行主-股动脉搭桥或者股-股动脉搭桥术,甚至腋-股动脉搭桥术。手术时间长,创伤大,术后效果不确定,远期存在旁路血管的栓塞等并发症。随着介入技术及耗材的发展及日趋成熟,TASC-Ⅱ D级病变也已突破界限,介入腔内治疗成为目前临床诊疗的首选。髂动脉与下肢远端动脉相比,由腹主动脉延续形成,直径较粗,分叉处钙化严重,容易形成髂动脉闭塞性病变,同时胸腹主动脉附壁血栓或者硬化斑块脱落后也易栓塞髂动脉[9]。另外,髂动脉位于盆腔内,周围组织疏松,一旦出血,不易发现,甚至发生腹膜后大血肿,导致失血性休克,故介入操作应轻柔,不可粗暴。亦有研究提示介入治疗过程中髂动脉破裂发生率约为 0.5%~0.9%[10]。本组患者未发生髂动脉破裂,发生3例医源性髂动脉夹层,2例球囊扩张后导致内膜的破裂,1例则因导丝进入内膜下导致。总结本组患者临床诊疗经验心得如下。(1)V-18导丝配合造影导管或支持导管多角度于髂动脉开口位置寻找斑块微孔隙,尽量导丝头端不打折前进。(2)若经肱动脉途径无法通过,不要盲目无效操作,可选择股深动脉穿刺或者股浅动脉穿刺逆行通过,过程中需要彩超协助。(3)双导丝技术,一根导丝做对照并增加支撑力,同时另一根导丝可改变方向,另辟蹊径。(4)在行髂动脉介入操作时,一定要备好覆膜支架,以备不时之需,提高医疗安全。(5)术后1~3 d,监测血常规变化,注意观察腹部体征变化及有无出血倾向,及时弥补,避免不良后果。(6)注意盆腔及腹部不适主诉,有时腹膜后血肿刺激周围脏器及神经出现不典型症状,如右下肢放射性疼痛,提高警惕性。

本组3例患者导丝通过过程中较为顺利,导丝末端感觉不到阻力,导丝头端轻度打折或不打折,使用小直径球囊扩张后,无明显效果,考虑髂动脉栓塞,遂给予置入溶栓导管,溶栓治疗48~72 h后,二期腔内处理。选择此操作理由:(1)髂动脉闭塞由栓塞引起,溶栓后可能不需要进一步球囊扩张术或动脉支架置入术;(2)若一期置入动脉支架,导致血栓从支架网孔进入血管腔内,并形成切割,导致血栓脱落至远端栓塞;(3)溶栓后,可以合理评估髂动脉狭窄闭塞处,使得动脉支架的选择与释放更加精准;(4)避免开放取栓治疗。

另外,针对本组病例,我们积极尝试不同手术入路的选择,在彩超定位配合下逆行穿刺股深动脉或者股浅动脉,逆行通过髂动脉,使得手术成功率及安全性进一步提高,可以为临床所应用。

综上所述,髂动脉闭塞患者,可以将腔内介入处理作为首选,在操作过程中谨慎小心,若不能顺利通过,可以选择多种手术入路,不可为了微创介入治疗而将患者置于危险之中,对每一位患者个体化制定诊疗方案,尤其注意术中突发事件应急预案的讨论。