对译以现其形,厚译以彰其意:席勒«论语»英译本阐释

2020-02-05刘雪芹

刘雪芹

(广西民族大学外国语学院,广西 南宁 530006)

一、引言

«论语»是公认的中华民族文化经典,也是被英译次数最多的中华民族典籍之一。早在16 世纪末,传教士利玛窦(Matteo Ricci)就将其译成拉丁语寄回本国,可惜当时并未正式出版,后来又不幸散失。[1]1691 年,第一部英文版«论语»问世,但其实是从汉语经由拉丁语、法语转译成英语流传到英语世界的。因此,从严格意义上说,第一个从汉语直接译入英语的«论语»英译本是1809 年由英国传教士马歇曼(Joshua Marshman,1768—1837)翻译、在印度的塞兰坡(Serampore)出版的The Works of Confucius,Containing the Original Text with a Translation[2]。自那以后,«论语»不断被复译。据统计,自1809 年至今,«论语»英译本约有70 种左右。

2015 年,美国民间学者(independent scholar)大卫·席勒(David Schiller)译本Confucius:Discussions/Conversations or The Analects(Lunyu)[3]在美国Saga Virtual Publishers 以纸质版和Kindle 版同时发行,应是目前最新的一个海外«论语»英译本,同时也应是«论语»英译史上最厚的一个译本①,分上下两册——上册涵盖“学而篇”到“先进篇”,共742 页;下册从“颜渊篇”到“尧曰篇”,共777 页,两册合计1519 页。相较于不足2 万字的«论语»原文,该译本实在可堪称“thick translation”。

“thick translation”一词译法众多,研究者基于不同的考虑将其译为“厚翻译”“深度翻译”“丰厚翻译”“厚译”等。因其在本文中与“对译”并论,故采用“厚译”。“Thick translation”是哲学家、翻译学家阿皮亚(Kwame Anthony Appiah)受人类学家格尔兹(Clifford Geertz)“thick description”概念的启发提出来的。阿皮亚针对祖国加纳的契维语中的谚语翻译,提出基于文化多样性的考虑,翻译应该采行“thick translation”的做法,即通过添加注释、说明、序言等对源语文本进行深度阐释,将文本置于丰富的文化和语言环境中,以补偿翻译过程中的文化缺失,完整传达源语文本的文化内容。[4]«论语»辞约而旨丰,兼之成文过程复杂,对其进行语境化阐释的必要性显而易见,因此,相当大部分«论语»英译本采用了厚译模式。但相较于其它厚译译本,席勒译本更是一个将“厚译”发挥到极致的特色鲜明的«论语»译本。

二、席勒的翻译原则

席勒自称为民间学者,因为他不是职业教授和学者,不过他20 多年来一直致力于«论语»的翻译,反复查验、修改、润色,先后于1992、2011、2014和2015 年推出«论语»译本(2015 年前各版本未正式出版),目前正着手翻译«大学»和«中庸»。

席勒与«论语»的缘分,可追溯到1991 年。他偶然读到庞德的一句话,说一个人倘若只了解西方经典而不了解东方经典,尤其是不了解孔子,那是不能自认为有文化的。受到这句话的激励,席勒开始阅读理雅各(James Legge)的«论语»英译本[5],但他发现理氏译本为了紧贴原文而把英文句型“扭曲到了不可理喻的程度”。而且,席勒认同这样一种观点——迄今为止,还没有人真正弄懂孔子的思想,没法领悟«论语»各篇章是如何和谐地相互关联的。因此,席勒尝试弄清«论语»中核心概念词的定义,并用整体观把这些核心概念串联起来,对儒家思想进行阐发。

尽管是一名民间学者,席勒也有自己的翻译观。他明确指出,其译本适于教学或读书班讨论之用,这也正是其翻译的目的。他认为,无论从哪一种语言译入英语,要清楚地传达原文的意思,就应该注意以下几点:

(1)尽可能忠实于原文的意义;

(2)在遣词上应简洁如原文,华丽如原文,不可将外国的押韵方式或风格强加于意义之上;

(3)在词和词组的使用上尽可能保持前后一致,又不忽略词汇在具体语境中的隐含意义;

(4)补充出源文作者认为对其读者不言自明的历史语境;

(5)尽最大可能清楚地表达源文中意义含糊晦涩的内容。[3]Vol.1:25-26

三、人名及核心概念词英译

«论语»记录了孔子的言行及其与弟子或时人的对话,其它英译本对人名基本采用音译,但这样一来,可能让译文读者产生两点困惑:一是不知道颜渊和颜回,冉有和求,子路和仲由,子贡和赐等等表示同一个人;二是不明白为何很多人的名字如此接近,例如子禽、子贡、子张、子华、子产被音译为Ziqin,Zigong,Zizhang,Zihua,Zichan,都以Zi开头。席勒在人名翻译问题上则遵循了以下几条原则:(1)鉴于中国人的名、字、号各不相同的情况,采取一以贯之的原则,每人只用一个名字,极少数用到两个名字的,也是因为语境清楚,不会造成误会。(2)全书中除孔子、孟子采用拉丁化译名外,其余人名采用现代汉语拼音书写形式,仅在引用早期文献时照原文使用威妥玛式拼音。(3)译出中国文化中“子”的含义。席勒认为,其它译本译成Zi 遮蔽了中国文化的内容,而且让人困惑。因此,他用Apprentice 或Teacher 来翻译“子”,如将子贡译为Apprentice Gong。同时他也指出,子夏和子张后来也有了自己的弟子,因此在他们与弟子对话的章节,则不用Apprentice Xia 和Apprentice Zhang,而用Teacher Xia 和Teacher Zhang。另外,有子和曾子后来各立门派,颇有名望,“子”字置于名后为尊称,因此席勒将其译成Master Teacher You 和Master Teacher Zeng。不仅如此,席勒在翻译这些人名时,往往还增加一些介绍性的文字,如“子夏”——Teacher Xia,who was forty -five years younger than the Master,“子禽”——Apprentice Qin,who was forty years younger than the Master,“子贡”——Apprentice Gong,who was nine years Qin’s senior.

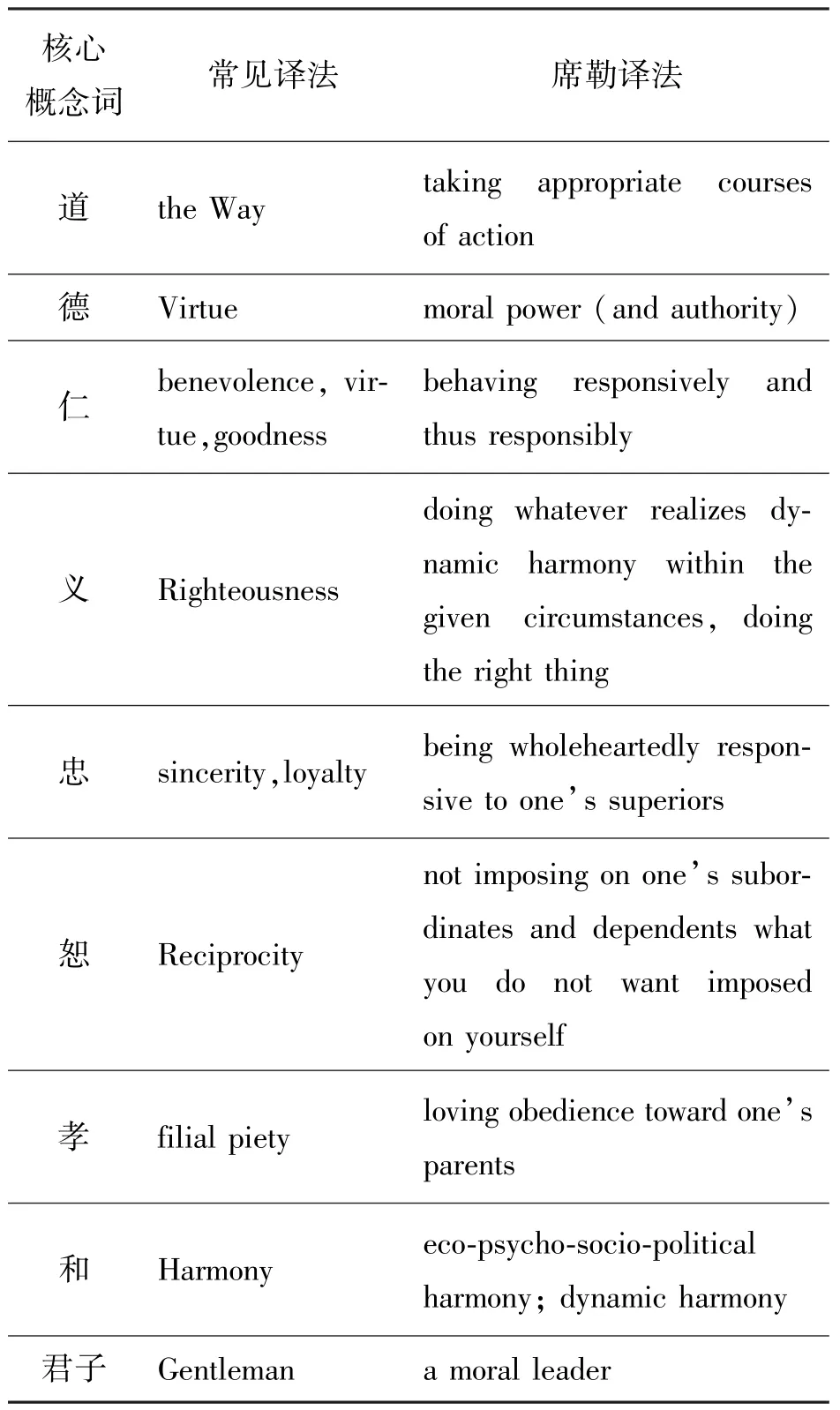

在«论语»核心概念词英译的问题上,席勒译本最突出的特点是将大多数英译者用名词来处理的核心概念动态化,并给予整体观照。他指出,中国传统哲学认为万事万物都不是一成不变的,而是流变不居的。因此,在翻译时,他尽量避免使用那些“不准确,而且具有误导性的”源自拉丁语的词汇,而使用动名词、分词、动词性名词等动态词汇来表达,如表1 所示:

表1 «论语»核心概念词译法对比

同时,席勒认为«论语»的核心概念不是孤立存在的,而是相互关联的,因而他对这些概念进行了一体化的阐释。如翻译“道”字时,席勒就指出,“道”包括了“仁”“义”“忠”“恕”“礼”“智”:

·behaving responsibly [ren9b],whether toward those who rank above oneself [zhong61]or toward those who rank below oneself[shu61](understanding“ranking”in both a nominal sense as well as in a moral sense);

·effortlessly implementing practical harmonics[yi123];

·effortlessly performing the rules for felicitous human relations [li113];and

·applying overall moral wisdom [zhi111b]to each given situation.[3]Vol.1:156

在翻译“仁”字时,席勒也解释说,“仁”包含了“直”“敬”“信”“惠”“宽”“恭”“敏”“达”“勇”“智”“礼”“让”等等,从而实现“和”“乐”。[3]Vol.1:157在解释“礼”时,席勒又指出,«礼记»中的“礼”指的是吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼等五个方面的规矩,这些规矩要“学”而“习”之,才能达到“和”的境界,只有通过“礼”的“学”和“习”,才能实现“文质彬彬,然后君子”[3]Vol.1:182-183。席勒的整体观不仅仅局限于«论语»这一部作品,也会指向其它共时文本,如在解释“礼”的时候,他还介绍了«礼记»«荀子»的相关内容。由此可见,席勒的整体观不止体现在词汇的翻译上,更体现在对孔子思想的整体把握上。

四、句子篇章的英译

著名翻译理论家尤金·奈达(Eugene A.Nida)早在20 世纪60 年代就指出,翻译在于寻求对等,但对等可分为形式对等(formal equivalence,缩略为F-E)和动态对等(dynamic equivalence,缩略为D-E),形式对等关注信息的形式和内容两个方面,而动态对等则强调接受者的反应相同。几年之后,奈达才将“动态对等”改称“功能对等(functional equivalence)”。他在题为“Principles of Correspondence”(1964)的论文中指出,注重形式对等的翻译(F-E translation)基本上是以原文为中心的,力图复制和展示原文的形式和内容,包括(1)语法单位;(2)词语用法的统一;(3)原文语境中的意义。语法单位的复制又包括(1)以名词翻译名词,以动词翻译动词,(2)保持所有词组和句子的完整性(不拆分也不整合语法单位);(3)保留所有的形式标记,如标点符号、段落划分以及诗歌的分行缩进等。为了保持词语用法的统一,同一个术语或核心词的翻译往往是特定的、一以贯之的。形式对等的翻译还有一个特点,即可能利用括号,甚至斜体来表示那些原文没有、但为了能传达意义而在翻译中增加的单词。[6]134-135

席勒译文可谓文从句顺、字字落实,正是对译(形式对等翻译)的一个典型——他用常规字体对原文进行逐字翻译(为了突出显示,下例将其逐字翻译部分加粗),用方括号来标音标号,用斜体和圆括号来表示“那些原文没有、但为了能传达意义而在翻译中增加的单词”。这种增加主要是源于以下几个方面的原因:其一,由于中国文化概念语义丰富,在英语中找不到对等词,要精确传达原文意思,往往需要进行一些解释;其二,汉语是意合语言,文法精炼、含蓄,言简意赅,古汉语更甚,译成英文时必须根据文法需要增加连接词、语法词等;其三,原文提到的人和事,对西方读者来说都是完全陌生的,不了解这些,译文读者便不可能理解原文作者的意图。受到中国“注疏”传统的启发,席勒认为翻译«论语»需要注释,其中一个重要方面就是增加历史语境。他指出,这种注释往往被视为“侵入性注释(intruded gloss)”,而席勒则更倾向于将这种做法称为“语境化(contextualizing)”,他认为«论语»一旦离开了中国文化语境,很多东西便难以理解;不进行“语境化”,就难以将原文意思传递给译文读者。这种观点恰恰与阿皮亚的“厚译”一致。席勒的翻译体例从下例可见一斑:

子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

When in512BCE the city state of Jin,leader of the Northern Alliance(which opposed the city state of Chu,leader of the Southern Alliance),copied Prince Chan of Zheng,who in536BCE had chiseled standardized laws into bronze ritual urns(Zuo,Zhao29.5),the Mastervehementlyobjected.“Lead[dao162]them with governmental regulations[zheng66],beat them into line[qi210]with punishments[xing18],andthe common people[min83]will simplybecome evasive[mian10]and lackany sense ofshame[wu86-chi61].Lead[dao162]them with moral power and authority[de60b]and shape[qi210]them with the rules for felicitous human relations[li113]and they will acquirea sense ofshame [chi61].Moreover,the peoplewill appraisetheir own behavior[ge75][8:2]all by themselves.

此例表现出其译本鲜明的形式特征:

第一,译文中出现了较多的斜体字,这是席勒为了兼顾可读性和原文形式故意把“侵入性注释”用斜体标出。这样一来,读者可以在注释提供的语境之下,更好地理解原文意思;同时,那些想要了解原文句式风格的读者,只需忽略斜体部分即可。[3]Vol.1:27其斜体部分不仅包括因英文行文需要而添加的词汇,也提供了很多历史语境。此例中提到了两件史实:一件是«左传·昭公六年»记载的公元前536 年的“铸刑书”,即郑国执政大臣子产将郑国的法律条文铸在象征诸侯权位的金属鼎上向全社会公布,这是中国历史上第一次公布成文法的活动。另一件是公元前512 年,晋国正卿范宣子于公元前550 年主持制定的“范宣子刑法”被铸于铁鼎之上公布于众。席勒用这两件颁布刑法的史实说明了孔子说这句话的动因,意在凸显其“为政以德”的基本思想。这样的厚译法,集中体现了席勒“语境化”的翻译理念。

第二,在很多核心概念字词之后,都有一个方括号注明其读音,并上标序号,如[qi210]在本段出现了两次——“齐之以刑”和“齐之以礼”。对于这些反复出现的词汇,席勒采取随文翻译的方法,但用统一的序号标识并索引到书后的«词汇索引»(Concordance),既保持了词汇的统一性,又不因求统一而牵强附会。在«词汇索引»中,席勒将该字词在全书中的词义进行汇总,能统一的就尽量统一,不能统一的就列出几种意思,并列出该字词出现的篇次。如上例中出现的“政”,索引中为:

zheng66政=good governing,government(s),governmental regulations,governs:1:10,2:3,2:21,12:7,12:11,12:14,12:17,12:19,13:1,13:2,13:3,13:5,13:7,13:14,13:16,13:17;16:2,16:3,20:1.6,20:2;policies:8:14,14:26,19:18;political office:2:21.

由“政”字的索引可以看出,其在«论语»中有三义,基本意义是“政治、治理”,而在“不在其位,不谋其政”(8:14,14:26)和“不改父之臣与父之政”(19:18)中意为“政策”,在“子奚不为政”(2:21)中则为“从政”。

五、席勒译本的注释

鉴于翻译所涉及的两种语言和两种文化的差异,译注的必要性越来越得到广泛的认可,讨论较多的是注释的形式、内容、分类、原则、分寸、功能/目的/效果等问题。关于这几个方面的问题,很多学者都进行过深入的讨论。席勒译本的译注庞杂,恐需专文讨论,在此仅择其要者介绍一二。

关于译注的形式和内容,方梦之很早就指出,加注的形式包括文内括号注、脚注、文末注、编注、题注等;内容庞杂,除了直接传达原文包含的信息外,尚可包括与原文内容有关而并非原文本身信息的部分,诸如作者介绍、时代背景、译文说明、译者观点、译文补充等等。[7]席勒译本包括专家推荐意见、译者致谢、前言、中国早期历史、孔子生平、«论语»二十篇英译及注释、后记、«论语»原文及注疏简介、延伸阅读、历朝历代君王及圣人表、周朝及春秋战国时期编年表、孔子及其弟子索引、春秋战国时期各国疆域图、孔子周游列国行程及大事记、«论语»字词索引、编辑致谢、译者简介等内容,其中相当大部分与译文关系不甚紧密,本文搁置不谈,仅讨论«论语»二十篇正文译文中的注释及译文后的注释。

关于译注的分类,王忠亮将译注区分为释源、深化、追加三类,实则探讨译注的功能[8];李思龙根据注释的位置将其区分为句中注释、句后注释和文后注释[9];周领顺、强卉将注释区分为知识性注释和研究性注释,前者是常识类的背景信息,是共有的,而后者是译者独创的[10]。王晔将其分为间接注释和直接注释两种,前者是借鉴中国典籍及其各种中文注本对译文加以解释,后者则将其融入了译者的观察、研究、评论甚至想象[11]。唐艳芳则细分为七类,即(1)语言类注释;(2)文学类注释;(3)文化类注释;(4)翻译类注释;(5)文献类注释;(6)知识类注释;(7)其他补充类注释。[12]

前文已介绍过席勒在译文中用斜体及括号等添加注释,主要是语言类的(如对反复出现的字词标音标号)和文学类、文化类、知识类的(如添加某事件的背景,补充介绍文学文化知识等),但其译文后注释则包括了以上七类注释。从篇幅比例来说,占比最多的即是周领顺、强卉所说的“研究性注释”或唐艳芳所指的“其他补充类注释”。在这一部分,席勒以解读文本为核心,纵横勾连,引经据典,充分展示了自己对«论语»文本及其关涉的方方面面的思考。如“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲而不逾矩”一句,席勒给出了长达20页的注释,对其中涉及到的“志”“学”“立”“不惑”“天”“天命”等词进行了详细的讲解和分析,同时勾连到“礼”“义”“和”“修身”“(天命之谓)性”等概念,征引程颐、朱熹、汉学家威利(Arthur Waley)以及儒学研究权威学者信广来(Kwong-loi Shun)等人的论述,补充了人生各阶段学习的内容、方式、“立于礼”“天道”等,还将“志”与希腊哲学的acedia(懒惰)、akrasia(无自制力)等概念联系起来进行解释说明。对于«论语»中争议较大的句子,席勒也会给出翻译类的注释,既列举出其它译本的解读,也有理有据地分析自己为何选取某一种解读方式。

方梦之曾指出,翻译注释的主要目的在于解惑、补充和译法说明。姚望、姚君伟则进一步提出,译注的动能在于:(1)服务读者;(2)方便研究;(3)建构译者身份[13],文军、葛玉芳也同样指出译注能(1)促进文化交流;(2)建构译者身份;(3)助力学术研究[14]。对于“建构译者身份”,前者认为是建构了译者的文化身份和研究者身份,后者仅提到了译者的文化身份。据方朝晖介绍,席勒着手翻译«论语»时不懂汉语,“与其说他是在翻译,不如说是在研究。所谓的‘译本’乃是研究的副产品”[15]。英国比较宗教学教授阿兰·威廉姆斯(Alan Williams)讨论宗教翻译时恰好说过这样一段话:“有人认为学术型翻译仅仅是一个副产品,他们持有这样的观点可以理解,但却是错误的。在进行翻译之前,要对可能残缺不齐的原稿进行校勘、解读、转写、编辑等基础性的工作。他们的错误在于把研究和确立文本视为与翻译行为相独立的、甚至是比翻译行为更高尚的工作。而事实上,翻译就是学术研究。”[16]从上述对席勒«论语»译本的分析可以看出,他的翻译与研究是融为一体的,其译注明显地建构了译者的学者(即研究者)身份,即周领顺、强卉所言之“译者学者化”[10]。

六、席勒译本在«论语»英译史中的特殊意义

(一)对«论语»进行了精辟独到的解读

作为一名西方译者,席勒并不像早期传教士译者那样“唯我独尊”,相反,他尽力摆脱西方基督教传统的影响,也力图摆脱程朱理学的影响,为孔子辩护,为«论语»辩护。他指出,过去的«论语»英译往往存在两种倾向:一是译者很容易受到理雅各的影响而陷入基督教化和拉丁化的境地,远离«论语»记录者的本意;二是译者很容易受到朱熹的影响而把孔子塑造成一个性格拘谨、控制欲强的人,而席勒则认为孔子是最幽默的哲学家。席勒指出,早期译本对«论语»有诸多误解和误释。例如,理雅各将孔门弟子译成disciple,将其等同于耶稣的门徒。尽管disciple 一词的希腊词源仅有“学习者”之意,但受到基督教影响之后,该词就有了盲目遵从、被动接受上帝意旨的含义。将孔门弟子译成disciple 无疑会让读者以为他们仅仅是像耶稣的门徒那样竭力仿效和遵从孔子的言行。而且,基督教的门徒是“罪人”(sinner),而孔门弟子则在不断学习,不断“利其器”,“学以致其道”。同时,席勒将«论语»中的核心概念进行整体思考,明晰了彼此之间的关系。比如“礼”“义”二字,理雅各在第一次翻译“礼”字时注释说“There underlies it the idea of what is proper.It is 事之宜,‘the fitness of things,’ what reason calls for in the performance of duties towards superior beings,and between man and man.”“义”字则译成了what is right.[5]143译文读者恐怕就会困惑于what is proper和what is right 有何区别。席勒则清晰地说明了二者的关系,“礼”是the rules for felicitous relations,而“义”是the methodology for“doing the right thing.”[3]Vol.1:226-227

席勒独到的解读还有很多,在此仅举两例说明:

颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”(颜渊第十二)

关于“克己”,朱熹«论语集注»[17]是这样解释的——“克,胜也。己,谓身之私欲也,”因此一般被译为“self-discipline”[5]152“ overcoming the self”[18]“to subdue one’s self”[19]“restraining yourself”[20],而席勒经过一系列的推演,将其译为Letting go of your inner self,并称该词甚至可以译成empowering oneself。无独有偶,傅佩荣[21]也认为朱熹错了,因为孔子不可能在同一个句子中自相矛盾地说“约束自己”和“为仁由己,而由人乎哉?”傅佩荣指出,孔子主张“温故而知新”,因此他引用“克己复礼”这一古语是要赋予其新意,孔子一直强调人的主体性,所以他说的“克己”绝对不是约束克制自己,而是成为主动的主体,加之“克”在古代常作“能够”解,在«尚书»中屡见不鲜,因此此句应理解为“能够自己做主去实践礼的规范,就是人生正途。……”,席勒与傅佩荣的观点是一致的,至于他们是否受到对方的影响,就无从考证了。

卫灵公问陈于孔子。孔子对曰:“俎豆之事,则尝闻之矣。军旅之事,未之学也。”明日遂行。(卫灵公第十五)

句中涉及到一个双关——“陈”为多义字,解为“摆设”和“排列”,既可指祭祀如何陈设礼器,又可指如何部署军队。正因“陈”字双关,孔子才会说“俎豆之事,则尝闻之矣。军旅之事,未之学也。”如不了解这一双关,读者很难理解孔子为何把两件不相干的事情放到一起说。理雅各译为:“The Duke King of Wei asked Confucius about tactics.Confucius replied,‘I have heard all about sacrificial vessels,but I have not learned military matters.”在脚注中,理雅各也仅仅将“陈”解释为the arrangement of the ranks of an army.[5]294而席勒则在注释中明确指出,the pun Confucius employs concerns the character for“deployment”[chen170]which refers to the arrangement of soldiers in a military campaign but also to the“arrangement”of sacrificial vessels.[3]Vol.2:249

(二)为«论语»研究者提供便利

奈达曾言:“有些严格的形式对等翻译,如逐行翻译和完全一致的翻译,其价值是有限的。不过,有些形式对等翻译倒是有很大的价值,如特别为语言学家准备的外语文本的翻译……这种翻译往往是逐字直译,不同的部分甚至都被编上号,方便读者进行语言单位的比对。”[6]135席勒译本正是这种“有很大的价值”的对译译本。他逐字进行了标音、标号,逐字对应翻译,书后又配有索引,同时又添加了便于深入理解原文的背景介绍,既能满足普通读者了解«论语»意义的需求,也能满足那些对中国古文字及传统文化感兴趣的读者进一步深入求索和探讨的需求。根据波斯盖特(John P.Postgate)关于前瞻式翻译(prospective translation)和回溯式翻译(retrospective translation)的划分,席勒的翻译当属回溯式翻译,其目的是“to impart a knowledge of an original to those to whom it would otherwise be unknown[22]”但弗美尔(Hans·Vermeer)曾经指出,翻译行为应该是以目标文化为取向的,是前瞻性的,但不排除一种可能,那就是译者本身的目的就是要进行回溯性的翻译,是有意为之[23]226。同时,席勒译本又提供了丰富的注释,是集对译与厚译于一身的典范,因此具有很强的工具性,为读者研究古汉语文法和中国传统文化提供了便利。

(三)标志着海外«论语»研究走向平民化

据方朝晖介绍,席勒是一位靠经商为生的美国民间学者,他开始研究«论语»时并不懂汉语,是被理雅各翻译的«论语»译本刺激之后基于多种«论语»译本着手研究的[15]。«论语»自利玛窦开始翻译以来,其海外译者基本上是传教士,如马歇曼(Joshua Marshman)、高大卫(David Collie)、理雅各(James Legge)、赖发洛(Leonard A.Lyall)、苏慧廉(William Soothill)、修中诚(E.R.Hughes)等,汉学家如威妥玛(T.F.Wade)、詹宁斯(William Jennings)、翟林奈(Lionel Giles)、威利(Arthur Waley)、庞德(Ezra Pound)、白牧之和白妙子(E.Bruce Brooks & A.Taeko Brooks)、李克曼(Simon Leys)等,哲学家如陈荣捷(Wing-tsit Chan)、刘殿爵(D.C.Lau)、安乐哲和罗思文(Roger T.Ames& Henry Rosemont Jr.)、森舸澜(Edward Gilman Slingerland)等,或专事中国文学文化翻译的学者如柯立瑞(Thomas Cleary)、华兹生(Burton Watson)等,像席勒这样的民间学者实属罕见。这标志着«论语»研究开始迈向平民化,在«论语»英译史上具有重要的意义。

总而言之,席勒«论语»译本特色鲜明,译者在阐释«论语»及儒家思想、向西方介绍中国传统文化方面可谓用心良苦、用力甚劬,值得进一步深入研究。

注释:

①«论语»第一个直接从汉语英译的译本、即传教士马歇曼译本The Works of Confucius,Containing the Original Text,with a Translation,to which is prefixed a dissertation on the Chinese language and character也较厚。但该译本仅翻译了«上论»,共760 页,且其中汉语原文占篇幅较大。