重庆市建设占用耕地耕作层土壤剥离及再利用技术体系研究

2020-02-04强丹阳邵景安陈娟张威牟耀杰

强丹阳 邵景安 陈娟 张威 牟耀杰

摘要:实施表土剥离再利用工程是解决减轻建设占用给耕地资源带来压力问题的措施之一,而建立一个科学系统的工程技术体系又是工程实施的重要前提。本文结合重庆市涪陵区马武至龙潭一级公路项目耕作层土壤剥离再利用工程,针对建设占用耕地耕作层土壤剥离及再利用工程技术体系的建立进行了研究:在了解了国内外表土剥离技术研究现状的基础上,通过收集相关数据和实地调查,描述了完整的技术流程。研究表明,表土剥离是一个整体工程,工程开展前,需设计科学的技术方案,才能确保工程效果,避免土壤资源的浪费和生态环境的破坏。

关键词:建设占用耕地;耕作层土壤剥离;技术流程;表土利用

Study on Cultivation layer soil stripping and Reuse Technology System of Cultivated land occupied by construction in Chongqing

Qiang Dan-yang, Shao Jing-an, Chen Juan, Zhang Wei, Mou Yao-jie

College of Geography and Tourism, Chongqing Normal University Key Laboratory of Land Surface Processes and Environmental Remote Sensing, Three Gorges Reservoir Area, Chongqing Normal University Shapingba District of Chongqing 400030

Abstract: the implementation of topsoil stripping and reuse project is one of the measures to reduce the pressure caused by construction occupation on cultivated land resources, and the establishment of a scientific and systematic engineering technology system is an important prerequisite for the implementation of the project. Combining with the chongqing fuling ma wu highway projects to longtan level magnetism of soil detachment reuse engineering, in view of the construction land to the magnetism of soil stripping and reuse are studied to establish the system of engineering and technology: in understanding the topsoil stripping technology research status at home and abroad, on the basis of through collecting relevant data and on-the-spot investigation, describes the complete technical process. The research shows that topsoil stripping is a whole project, and scientific technical scheme should be designed before the project to ensure the engineering effect and avoid the waste of soil resources and the destruction of ecological environment.

Key words: Cultivated land occupied by construction; Cultivation layer soil stripping; Technical process; Use of topsoil

耕地是農民赖以生存的物质基础,尤其是其表土层,蕴含着作物生长所需的有机质、矿物质、微生物、生物种子等成分[1]。数据显示,表土层由耕作层(15cm~20cm)和犁底层(6~10)组成,形成1cm厚的表土约需100年~400年,具有一定的不可再生性[2-5]。所以,农用地表土层一旦受损,粮食生产就会受到威胁。近年来,随着我国社会经济的快速发展,越来越多的耕地资源被建设占用,耕地表土层遭到破坏,浪费了土壤资源,建设占用与耕地保护之间的矛盾进一步突出[7]。研究表明[2,8-11],在如何减轻建设占用给耕地资源带来的压力,保证耕地占补动态平衡这一问题上,国内外均提倡开展耕作层土壤剥离再利用工程,即将建设用地或露天用地(包括临时性或永久性用地)所占的适合耕种的表层土壤剥离出来,利用设备搬运到一个固定的地点储存和处理,然后将其用于土地整治、土地复垦、土壤改良或造地等项目中[12]。国外一些发达国家,较早开展了这项工作,主要发生在矿产开发和各类生产建设活动中,也见于土地改良和土壤污染治理等,并建立了相应的机制与法律,这些国家的相关做法对我国的表土剥离再利用工作起到了重要的参考作用[13-15,11,9,3]。国内大量学者从矿区复垦、土地整治、高速公路复垦及绿化、生态恢复南水北调工程以及三峡工程的移土培肥工作等方面开展了耕作层剥离技术研究。但目前的研究较为零散,尚未形成一套标准的技术方案[1,13]。研究借鉴国内外表土剥离再利用的经验,结合涪陵区马武至龙潭一级公路项目耕作层土壤剥离再利用试点工程实例,运用实地调查等方法,对工程施工条件进行分析,探索建立了一套涵盖表土剥离、存储、运输、再利用等全过程的工作机制。

1.材料与方法

1.1研究区概况

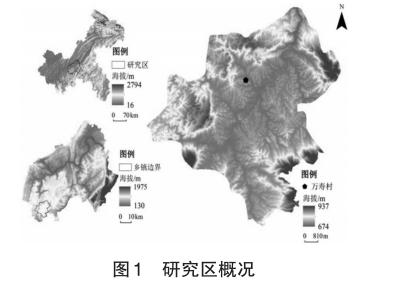

耕作层土壤剥离工程在涪陵区马武至龙潭一级公路项目龙潭段公路正线区域开展,总占地15.94hm2。项目区属渝中平行岭谷低山丘陵区,总体地势两边高中部低,地质构造稳定。区内水田多分布在冲田区域,地形坡度处于0°~6°之间;旱地分布于山坡上,地形坡度10°左右。土层厚度水田0.6m~1m,旱地、园地0.4m~0.6m,林地0.2m~0.4m;耕地质量等别较好,土壤优质,较适宜进行耕作层土壤剥离。项目区位置如图1。

1.2数据来源及处理

1∶2000地形图、1∶2000影像图、马龙路规划图(CAD)等图件资料和《涪陵区2014年度耕地质量等别评定成果》等文本资料均来源于涪陵区国土局;样区的DEM图是根据1∶2000地形图制作完成;方案设计图是根据1∶2000影像图和马龙路规划图制作完成。图形数据主要使用ArcGIS10.2与AutoCAD软件完成,因全要素地形图及实地踏勘补测数据都是.dwg格式,需先在CAD里处理,再将.dwg格式的数据转换为.shp格式,然后以涪陵区最新的1∶2000影像图为底图,勾绘出红线范围内的土地利用现状形成图层,再与马龙路规划图进行叠加,描绘出选取的施工区域和运输路线(图2)。样区土地土壤相关数据是采用现场踏勘和参与式农村访谈(PRA)法所得。

2.耕作層土壤剥离再利用工程方案设计

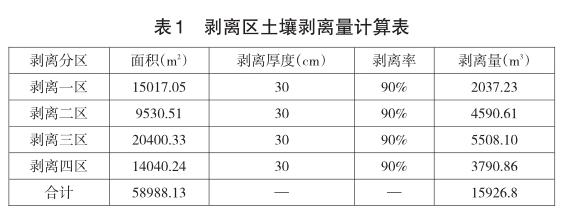

2.1土壤剥离区选择

(1)剥离区选择原则。每个耕地地块在坡度、地类、面积、土层厚度等方面都存在着一定差异,因此不能盲目进行土壤剥离,需依据一定原则,选择适合进行土壤剥离的地块组成剥离区:①附近有衔接项目。剥离土壤存放时间过长理化性质会发生变化,不利于植物生长,因此剥离区应选择在附近有土地复垦、土地整治等衔接项目的地方,以便剥离下来的土壤及时得到利用。②地块土壤条件良好。剥离地块其耕作层厚度不应小于20cm,土壤肥力水平不能低于周围耕地,且未遭污染和破坏。③地块集中。考虑到工程成本和剥离难度,应选择相对成片的地块,地块单片面积不应小于5亩,由于国家退耕还林的临界点为25°,因此地块地形坡度应在25°以下[17],地块间相对高差在20m内[13]。④有道路连接。耕地有公路或生产便道连接,方便机械设备作业。⑤地块权属清晰。为避免用地纠纷,所选地块权属要清晰,且农民同意剥离。

(2)剥离区选择方法及结果。对处理过的图像进行判读和选择,选取距离龙潭段公路建设项目区直线距离2km以内的耕地片块作为剥离区初选片块;将初选片块与最新的遥感影像图进行叠加,判断其是否已进行开发建设;对未进行开发的耕地进行实地调查,将最大程度上能达到上述原则的地块作为剥离区备选片块,将剥离区备选片块套合至耕地质量等别图上,确定备选地块的耕地质量等别;最后,征求国土局、建设方、村社等各方意见,确定剥离区位置及范围。

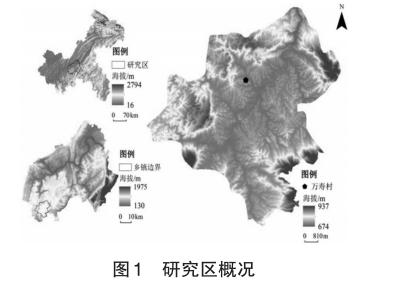

剥离区位于万寿村万寿桥东侧正线占地区,共确定了四个剥离片区,总占地7.2932hm2(图2),片块紧邻利于施工。该区域为传统农耕区,地块地形坡度小于25°,内部相对高差均在2m以内,地块连片集中度高,权属清晰,无污染;公路正线区域设有施工便道,便于剥离土壤运输。

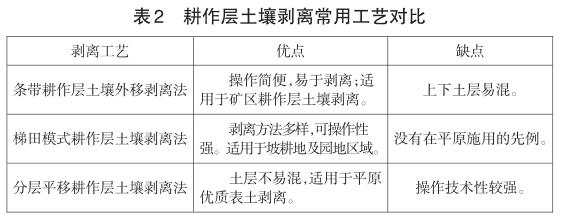

2.2土壤剥离施工

剥离区地处丘陵区,有一定的地面起伏,且田块周边情况不同。因此,要选择合适的剥离工艺进行剥离,常采用的土壤剥离工艺主要有条带土壤外移剥离法、梯田模式土壤剥离法、分层平移土壤剥离法等[18-20](表2)。结合实际情况采用条带土壤外移剥离法,即将剥离表土划分成条带,然后自东向西由内层至外层推进剥离,每个条带的宽度都应是剥离设备宽度的整数倍数[21]。

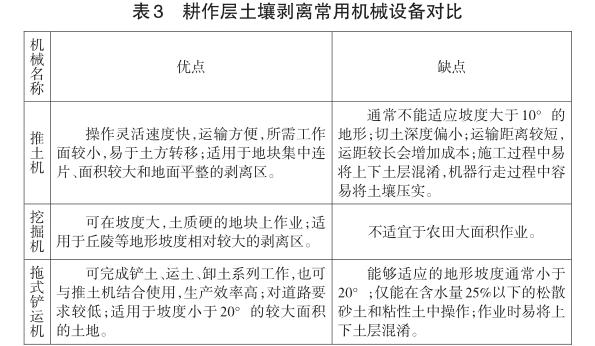

常见的土壤剥离机械有推土机、挖掘机、拖式铲运机等[16,18](表3)。结合剥离区实际情况采用推土机和挖掘机联合作业的方式。地形坡度相对平缓且集中连片度较高的剥离地块以推土机作业为主,地形坡度相对较高且相对分布零散的坡耕地地块采用挖掘机作业;部分机械施工不能覆盖的区域采用人工配合作业。

2.3剥离土壤存储

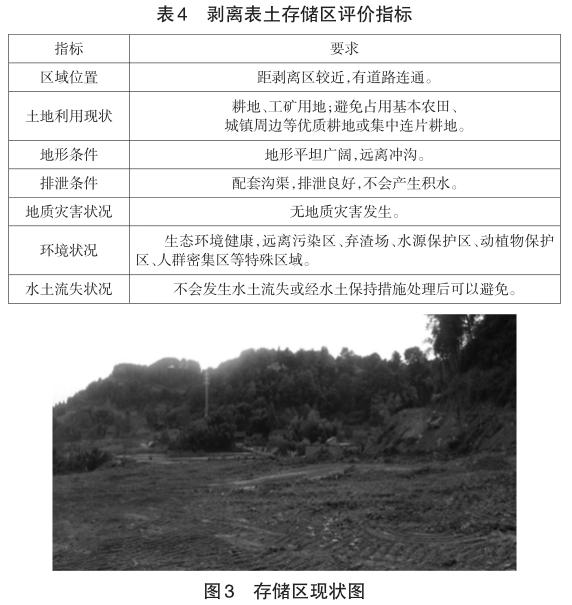

(1)存储区选择方法及结果。在不能同步将剥离土回覆利用的情况下需要选择合适的区域用于堆放剥离土壤;结合马龙路最新的遥感影像图,选取距离剥离区1km以内,未进行开发建设且配套交通道路的区域作为初选片块,结合地形图与土地利用现状图,在初选片块中选择地形平坦、面积适中的耕地或工矿用地作为备选片块,并对其进行实地踏勘,具体指标参考表4[12]。

剥离表土存储区选择在万寿村二社,位于剥离区东北方向,总占地面积1.0953hm2,属一般农田区,地势较周围低,地形平坦,不会发生水土流失现象,附近有沟渠,不会产生积水,无地质灾害,附近50m内无居民点,且不存在明显污染源,紧邻农村道路,利于存储土壤运出,临时用地手续完善,不会产生用地纠纷。通常土方堆放高度为5m,最高不超过10m,土堆的外部倾角应小于45°[22,17],根据剥离土壤土方量为1.59×104m3,堆放高度按5m计算,该区域预计可容纳土方约5×104m3,面积规模满足剥离土方堆放需求。因此,较适合作为剥离土壤存储区(图3)。

(2)剥离土壤存储方法。雨水侵蚀和自然沉降作用会使得长期存储的耕作土壤养分流失、土壤结构发生变化,不利于表土回填后恢复肥力。因此,需根据实际情况确定表土存储及管护方式:存储土壤时应压实土堆,并用编织袋装土围绕土堆坡脚搭砌约1m高的临时挡墙,因涪陵区年降水量较大,还需在存储区内布设临时排水设施,新修200×0.6×0.6排水沟一条,与附近沟渠相连以排泄雨水;在清理施工过程中的遗留垃圾时,要远离土堆防止土堆被污染。此外,根据澳大利亚土壤服务公司的研究,堆放时间超过6个月的土壤,不利于植物种子的生长和微生物活动,回覆到覆土区上时已失去原有的价值[17],因此需注意土壤存放时间不宜过长。

2.4剥离土壤回覆

(1)覆土区选择原则。①保证剥离土壤利用程度最大化。为避免浪费宝贵的土壤资源,在经济技术可行的条件下,应把剥离的土壤全都利用起来。②所选区域外部条件有利于土壤回覆。覆土区域应是地块连片集中度较高,地形坡度小于15°,台面坡度小于10°[17],远离污染区、地质灾害区、动植物保护区等的特殊区域,且有道路连接,配套有沟渠等基础设施。

(2)覆土区选择方法及结果。结合研究区土地整治项目规划图与土地利用现状圖,对土地开发整理项目区的地形坡度、用地类型、土层厚度及其他农业产业条件、耕地耕作限制性因素等基本条件展开调查;根据调查所获取的数据资料,选取坡度小于25°,相对高差小于20m,土层厚度小于30cm,运输条件较好的耕地、园地或草地等区域作为覆土备选区,可优先选择规划格条田整治和坡改梯项目;最后,就覆土备选区域与国土局耕保科、建设方、施工方、村社等进行沟通,选择各方愿意的地块,确定为覆土区。

确定的4片覆土片区(图4)位于万寿村和金龙村的土地平整区及荒草地开发区,总面积为4.37hm2,覆土一区、三区、四区为土地平整区,主要进行缓坡整治和田块归并,覆土二区为荒草地开发区,这四部分区域地形坡度相对较小,土地总体较为平整,土壤土质一般,土层平均厚度小于30cm,区域内有沟渠和道路连接,农业产业条件相对完善,耕地耕作限制性因素较少,覆土价值较高。

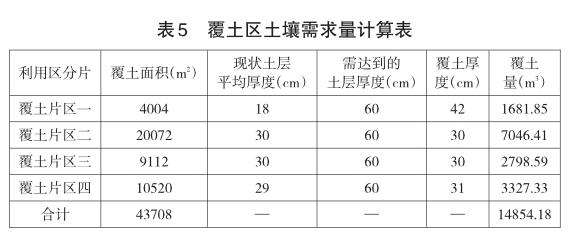

(3)覆土区需土量测算。覆土区所需土方量要在满足提高覆土区生产能力的前提下保持适宜厚度,覆土厚度依不同地区及土地利用方向等因素确定,一般情况下南方红壤丘陵区农地覆土厚度为30cm~60cm[23]。根据土壤调查工作确定的各覆土片区现状土层平均厚度和需要达到的目标土层厚度,计算出具体覆土厚度。覆土区土壤需求总量为选定覆土地块的覆土量之和,计算公式如下:

经计算,覆土区土壤需求量共计1.49×104m3(表5)。

2.5剥离土壤运输

表土运输既包括将耕作层土壤从剥离区直接运送至覆土区或存储区,也包括从存储区运送至覆土区。在规划设计运输方案时应遵从线路最优,路面宽度适宜表土运输车辆通行的原则,由于剥离区和存储区相邻,因此表土可直接利用施工便道沿线路S1自西向东运送至存储区,覆土区与存储区距离相对较远,但四片覆土区域均有农村道路连接或相邻,路面宽度能够满足常用公路运输设备,可沿线路S2运输至覆土一区,运距930m;沿线路S3运输至覆土二区,运距1820m;沿线路S4运输至覆土三区,运距2890m;沿线路S5运输至覆土四区,运距2960m(图2)。研究表明,耕作层土壤剥离再利用的成本与运距大小关系密切,在一定运距范围内(一般为3km以内),耕作层剥离费用与耕地开垦费比较,约占耕地开垦费的1/3,而超出3km运距,剥离费就会增加更快[6]。运输线路S1-S5的运距均不超过3km,因此是较为理想的运输路线。

运土设备选择自卸汽车,运输时需注意将同一剥离单元的土壤装入同一辆运输车辆,避免将不同质地的土壤混装;运输过程中避免过度轧压土壤,以免破坏土壤特性;运输途中可采取塑料薄膜覆盖等保护措施,以免土壤散落在运输过程中造成浪费和污染[18,22]。

3.结论

研究表明,表土剥离技术不是单独的环节,而是涉及取土地点、存土地点、利用地点的选择,表土的剥离、管护、运输、回覆等等一个连续的过程。因此,在对耕作层土壤剥离及再利用工程技术进行研究时,要注重对工程技术体系的构建,统筹安排工程的各个环节,尽量做到“剥土—运土—覆土”同步实施,用科学的方式进行表土剥离再利用工作,以达到良好的工程效果。此外,在剥离区土壤供给量大于覆土区土壤需求量时,还应将剥离土壤利用方式多元化,不仅限于覆土到土地上,可以将其商品化,出售于有需求的单位或市场,如园林园艺公司、绿化公司、种植基地等,用于林苗花卉、菌种蔬菜等的培植,真正做到使剥离土壤“物尽其用”。

参考文献:

[1]夏国刚.耕地耕作层土壤剥离再利用途径探讨[J].农场经济管理, 2016(10):44-47.

[2]杨紫千,刘小庆,王秋兵.表土剥离再利用方向及路径[J].中国土地, 2017(11):28-29.

[3]谭永忠,韩春丽,吴次芳,陈正,赵哲远,王庆日.国外剥离表土种植利用模式及对中国的启示[J].农业工程学报, 2013, 29(23):194-201.

[4]窦森,董雪,董丽娟,张大军,徐柄玉,张婷婷,王喜臣.松辽平原表土剥离技术体系——以吉林省松原市为例[J].吉林农业大学学报, 2014, 36(02):127-133.

[5]程从坤.耕作层土壤剥离再利用模式研究——以安徽省为例[J].安徽农业科学, 2014, 42(23):8017-8019.

[6]邱龙霞.基于GIS网络分析的耕层表土剥离与再利用布局研究[A].福建省科学技术协会、福建省土地学会.福建省土地学会2014年学术年会论文集[C].福建省科学技术协会、福建省土地学会:福建省土地学会, 2014:6.

[7]董丽娟,窦森,张玉广, et al.表土剥离技术研究进展[C]//面向未来的土壤科学(上册)——中国土壤学会第十二次全国会员代表大会暨第九届海峡两岸土壤肥料学术交流研讨会论文集. 2012.

[8]郭月婷.中国耕作层土壤剥离利用研究进展[J].中国水土保持科学, 2017, 15(01):148-156.

[9]朱先云.国外表土剥离实践及其特征[J].中国国土资源经济, 2009, 22(09):24-26+47.

[10]刘新卫.国内耕作层土壤剥离再利用研究与实践进展[J].贵州农业科学, 2016, 44(02):172-176.

[11]刘新卫.日本表土剥离的利用和完善措施[J].国土资源, 2008(09): 52-55.

[12]谭驱雪.表土剥离与再利用研究[J].西部交通科技, 2017(07):26-29.

[13]廖莎,肖海.建設占用耕地的耕作层剥离与再利用模式研究[J].时代农机, 2015, 42(12):70-72.

[14]徐艳,张凤荣,赵华甫,姜广辉.关于耕作层土壤剥离用于土壤培肥的必要条件探讨[J].中国土地科学, 2011, 25(11):93-97.

[15]宋子秋.浅谈实施耕作层土壤剥离再利用问题[J].中国土地, 2017(03):43-44.

[16]李建华,赵艳玲,付馨,信凯,刘雪冉.丘陵区水田整治中的表土剥离技术研究[J].湖北农业科学, 2013, 52(05):1039-1043.

[17]陈心佩,魏朝富.非农建设占用耕地耕层土壤剥离与再利用技术综述[J].农村经济与科技, 2015, 26(08):6-10.

[18]董雪.吉林省黑土区村庄表土剥离技术集成方案[D].吉林农业大学, 2012.

[19]单良.吉林油田红岗子采油厂泥浆坑表土剥离及复垦技术研究[D].吉林农业大学, 2015.

[20]付梅臣,陈秋计,谢宏全.煤矿区生态复垦和预复垦中表土剥离及其工艺[J].西安科技学院学报, 2004(02):155-158.

[21]余敦,袁胜国.江西省建设占用耕地表土剥离的技术探讨[J].中国农业资源与区划, 2016, 37(08):47-51.

[22]傅广仁,段德河.表土剥离再利用技术在尾矿库恢复耕植功能中的应用研究[J].科技创新导报, 2008(12):136-137.

[23]张振超,张琳琳,王冬梅,马斌.生产建设项目表土保护与利用[J].中国水土保持科学, 2015, 13(01):127-132.