社群文化、延伸自我与品牌资产建设

2020-02-04雷大章

雷大章

摘要:网络直播平台、主播与粉丝形成的社群对人们的生活方式具有越来越重要的影响。文章在梳理相关文献的基础上,对社群文化、粉丝行为的特点进行分析,提出了社群文化影响企业品牌资产建设的机制,指出了在利用网络主播建设品牌资产时应该防范的风险和也采取的策略。

关键词:社群文化 延伸自我 品牌资产

在新媒体的助力下,网络主播对人们购买决策的影响日益凸显,冠以“网红”的旅游景点、食品店、口红、商店等受到了年青一代的追捧,对消费者购买决策产生巨大的影响。网红体现的是社群文化,现有文献对于网红生成机制的研究较多,对于社群文化对于品牌资产建设的影响研究较少,本文在梳理现有网红研究文献的基础上,运用品牌资产和自我概念等消费者行为学理论,对社群文化传播与品牌资产之间的关系进行探讨,以促进企业更好地利用社群文化进行品牌资产建设。

1 网红是社群文化的产物

目前对于网红没有确切的定义,沈霄和王国华等(2016)认为,网红是指在现实社会或者网络社会中,由于某些行为或事件而走红的人。互联网时代,人们是生活在多个相互交叉的社群中,网红实际上反映了社群对于某些事件、行为的兴趣和价值观,是一种亚文化的体现。社群借助直播平台和自媒体对于网红事件的传播,强化了所在社群的亚文化价值观。殷文和张杰(2019)发现,在网络时代,青年的个体价值观具有水平集体主义、水平个人主义的特点;水平集体主义是指青少年认为集体中的成员应该是身份平等的,彼此之间可以相互依赖,成人个体的差异性,寻求成员之间个性的互补;水平的个人主义,强调个体身份的平等心原则,突出个体自治的思想。网络催生壮大了社群亚文化,通过社群内和社群间的信息传播强化了某些社群的价值观。

社群文化能够蓬勃兴起是长尾效应作用的结果。长尾理论由美国连线杂志主编克里斯·安德森提出,他通过对在线零售商的销售数据统計发现,即使非常不畅销的小众商品,在互联网的环境下,总体销售量依然可以达到一个足够维持其正常运转的水平;因为互联网提供了足够的储存空间和流通空间。陈力丹和霍仟(2013)指出,在互联网环境下,借助各种应用APP软件的帮助,网络主播制作各种新颖独特的传播内容变得更加容易,这些传播内容实际上是一种长尾信息产品;这种信息通过传播平台的多个层级交流互动,获得大量的粉丝支持;其他人也可以借助互联网搜索引擎的帮助很容易找到感兴趣的长尾信息。因此,网红或网络知名主播是传递信息的媒介,网络时代诞生的一种长尾产品。

2 粉丝的延伸自我效应促进了社群文化的传播

延伸自我包括自我概念和拥有物两个部分,延伸自我效应是指个人倾向于部分地根据自己的拥有物来界定自我概念的实现程度。自我概念是指个人的自我感知和情感指向,由James在1980年,他认为自我概念分“主体我”和“客体我”两部分,“客体我”可进一步分为物质我、社会我、心理我。学者们认为,自我概念包括三个层次:实际的自我、理想的自我和社会的自我等(曹丹,2018)。个人通过获取产品的方式缩小实际的自我与理想的自我或社会自我之间的差距,个人一般会选择品牌形象与自我概念相一致的产品。

社群的品牌形象借助KOL或主播的言行得以展现,个人通过选择自己感兴趣的社群,获得了延伸自我;通过社群内成员的互动,强化了理想的社会自我概念。

2.1 网络主播与粉丝之间的互动强化了情感联结

互动可以在多个层次进行:一是主播与粉丝的互动,二是主播之间的互动;三是粉丝之间的互动。刘胜枝(2018)指出在网络空间,主播与粉丝互动的方式包括弹幕评论、回答粉丝问题,对粉丝礼物表示感谢等;社交平台主播之间的互动包括主播PK、粉丝助威或成为评委等;通过互动,使粉丝与主播之间的关系在形式上表现为社交性。张允和郭晓譞(2018)等认为,网络主播与粉丝的关系是一种准社会交往关系,受众对媒介人物(如主持人、电视角色等)所产生的一种情感依恋,并由此发展处的一种基于“想象”的人际关系。

2.2 网络主播与粉丝之间的互动可减少粉丝的多重自我概念之间的差距

根据现代营销学理论,产品是能够满足人类需要和欲望的任何东西,除常见的商品和服务外,还包括体验、人物、事件等。让·鲍德里亚认为,消费的前提是物必须成为符号,消费活动的过程是一个生产符号的运作过程,借此实现身份识别(王月,2017)。消费者购买的动机既有实用动机,获得产品本身的效用;又有享乐动机,满足感官刺激等的需要,或者追求产品的象征价值。谢辛(2017)认为消费行为是一个符号系统,人们的各种需求并非他们的真实欲望,只是这个符号系统的概念化形成;消费行为建立在符号基础之上的,消费逻辑实际上是符号操纵,物品的价值在于关系;直播平台——网红——粉丝之间形成具有暗示意义的关系链,成为能够促使消费行为产生更为复杂动机的符码。王兴元和刘泓辰(2017)指出,消费与符号之间的消费有两层含义:一是“消费的符号”,以消费为基础,向社会观众传递和表达某种信息或意义;二是“符号的消费”,既需要消费产品,又需要消费产品所象征的含义。在互联网的背景下,主播与粉丝之间的互动具有私密性、情感性、互动性的特点,这些特点促进了消费者自我概念与网红主播之间的联结。

2.3 获取社交货币的动力促进了与网红相关的事件信息在社群之间的扩散

在互联网背景下,信息从传统的单向流动模式转变为多向流动模式。与知名网络主播相关的信息具有很高的社交货币性,当人们从社群中获得有关知名网络主播的信息后,通过在各社交平台的转发,可以提升自己在社群成员中的形象,促进了相关信息的扩散。奚路阳和程明(2017)指出,走红的网络主播具有鲜明的人格魅力;海量受众呈现圈层化特征;网红经济本质是网络主播价值观的货币化、受众注意力的货币化。

3 网络主播是建设品牌资产可借助的“辅助联想”

网络主播对社群成员的行为有很强的影响力,具有多个层级的海量受众。借助网络社群传播走红的食品、景区、商店之类的成功案例,使企业开始关注利用社群文化加强品牌资产建设的问题。

品牌是联结购买者和服务提供者的桥梁,购买者会选择与自己自我概念相一致的品牌。品牌资产是指使用品牌元素带给产品或服务的附加价值,表现为顾客对使用该品牌的产品或服务做出有利于企业的反应行为,如高品牌忠诚度和支付溢价。根据扬罗必凯公司的品牌资产评估模型,顾客对品牌反应行为受到品牌差异、能量、关联、尊敬和知识等五个方面的影响。品牌差异可以通过用户是谁、用户的个性、用户的文化、产品的属性、产品的利益、产品的价值等六个方面体现,对这些因素的联想会影响顾客对品牌个性的感知。品牌个性是影响顾客购买决策的重要因素。曹丹(2018)研究发现,品牌个性影响自我概念和时尚导向的关系,品牌个性越强,自我概念和时尚导向之间的正相关关系也越强。冯小亮和任巍(2018)发现社会影响易感性对于购买决策产生影响,社会影响通过规范和信息性对群体其他成员的行为产生影响。

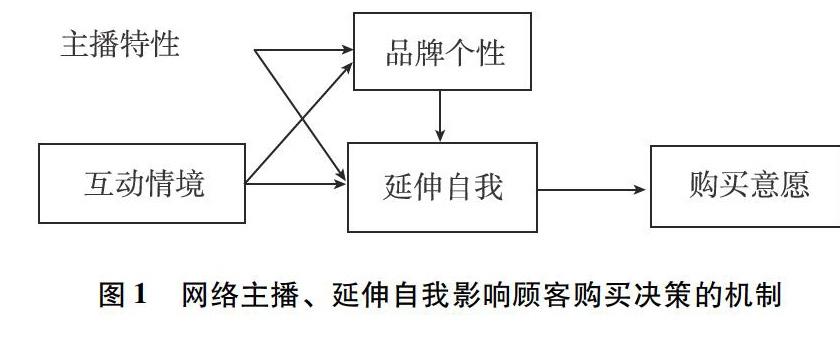

企业通过将产品或服务的品牌联想与其他相关的实体联系在一起,创造“辅助性”的联想,可以提升其品牌资产。代言人是重要的辅助联想来源。霍夫兰德与詹尼斯的态度改变说服模型认为,目标顾客态度的改变,受到信息传递者的特征、传播的情境和传播的方式等因素的影响;信息传递者的外表吸引力、与目标顾客的相似性、是否收到所在参考群体的支持等具有特别重要的影响。社交圈的参与者具有同质性高的特点,主播的信息通过粉丝在社交圈传播,具有信息的可信性高、参考群体的信息性影响和价值表现影响大等特点,更容易促进其他受众态度的改变。姬广绪(2018)指出,互联网时代,人的生活方式经历了从“社会生存”到“群”生存的转变,通过消费与其他人建立熟人关系。燕道成、刘振和王淼(2018)发现,网络主播在代言品牌时,通过信息内容相关性、个人魅力、品牌影响力、互动、评论等對粉丝的购买决策产生影响。张昊、董智琦和王弘苏(2017)发现,通过网络主播传播的信息具有流行性、时尚性、目的性、亲民性、话题性等特点,通过对共创产品价值的感知影响购买决策。王月(2007)认为粉丝们以拒绝大牌或伪大牌的方式展现自己的个性与品位,积极配合知名网络主播构建属于他们自己的品牌。网络主播对顾客购买决策的影响机制,可以用下图表示:

4 利用网络主播建设品牌资产要注意防范的风险

4.1 网络直播生态链急于实现商业变现可能导致平台关闭的风险

网络直播生态链由众多参与者构成,包括孵化平台、网络推手、网络主播、传播内容、参与的粉丝等多个主体;网络主播的商业变现是维持网络生态链可持续发展的必然要求。网络主播演变的过程包括品牌打造——推广传播——商业变现等三个阶段,代言广告和导购产品是网络主播价值变现的主要方式。刘胜枝(2018)指出,打赏模式、广告模式、导购模式、用户付费模式是视频直播时代网络主播变现的主要方式。王卫兵(2016)指出,早期的网红商业变现的方式是通过吸引粉丝,代言广告、接拍电视剧、录制各种视频节目获利;现代的网红变现模式较为多样:一是销售实体商品,吸引粉丝,把粉丝引向自己的网络商店,通过吸收实体商品获利;二是销售虚拟产品获利,通过与粉丝互动,满足用户的情感需求,促使用户购买礼品、虚拟货币、打赏等方式获利;三是打造形成泛内容产业获利,如网红包装、内容发布及管理、供应渠道的洽谈,形成泛网红内容创业。为了提高平台的商业价值,部分网络主播可能触犯国家法律和社会公德,引发众怒而导致平台,导致平台的关闭,这种案例已经多次出现。

4.2 满足粉丝低级趣味的主播言行可能对品牌形象造成不良影响

主播的为了满足粉丝的要求可能显示出低俗性,不恰当地蹭社会热点话题,引起社会的反感。沈霄和王国华等(2016)等指出,在直播平台存在涉黄、交通违法、粗暴低俗等现象。谢辛(2017)指出在直播的秀场模式中存在以美女、擦边球、审丑等刺激眼球的方法增加粉丝数量的行为。崔国文和孙晋海(2018)对体育领域的炫丑类网红进行了分析。这些网络主播的过激言行,在主流传统媒体上很难获得关注;但是在网络空间,借助社群成员和社群间的病毒式传播,可能形成极坏的社会影响,殃及与该类信息相关的品牌,如加多宝因与名为“笔记本”的网络言论建立联系而严重地损害了品牌形象。

4.3 粉丝对主播的狂热可能会降低购买者的品牌忠诚度

网络主播与粉丝之间存在的准社交关系和情感联结,使网络主播对于粉丝的行为有了一定程度的控制力。胡岑岑(2018)指出,粉丝不但会购买主播推荐的产品,还会为主播及其所在平台提供免费劳动,如提供新鲜的评论、食品、新闻、故事和艺术等。刘伟和王新新(2011)把粉丝的超常消费行为归纳为三类:狂热消费,消费者热忱,理性上瘾;指出粉丝文化具有类宗教性,粉丝文化具有参与性、崇拜性、社交性、污名性等特点。因此,在利用网络主播建设品牌资产时,必须考虑能否把粉丝对主播的忠诚转化为对企业品牌的忠诚。

5 借助网络主播进行品牌资产建设的建议

网络主播是随着新媒体的演化而出现的一种新意见领袖,走红网络主播的“素人效应”使粉丝感到亲密和可接近,是企业建设品牌资产可以借助的辅助性联想来源,是刺激泛华的应用。在制定利用于网络主播进行品牌资产建设时,应该做好以下几方面的工作。

首先,慎重地选择网络主播和网络主播所在的平台,选择与产品的品牌形象一致的主播作为信息源。

其次,在利用网络主播进行品牌信息沟通时,发挥网络主播的信息中介作用,把产品品牌与一个具有正面联想的人员或事物联系起来。因抖音传播而走红的重庆洪崖洞,在网络上被称为“现实版的千与千寻”。

第三,要改根据品牌产品生命周期的变化而调整整合营销传播策略。在品牌的引入期,可以利用知名网络主播快速地提升知名度;进入成长期后,利用传统媒体确立产品品牌的形象。

参考文献:

[1] 沈霄,王国华,杨腾飞等. 我国网红现象的发展历程、特征分析与治理对策[J]. 情报杂志, 2016,35(11): 93-99.

[2] 殷文,张杰. 水平集体主义与参与式文化:网络化时代青年个人价值观新变化研究[J]. 南京师大学报(社会科学版),2019,2: 120-129.

[3] 陈力丹,霍仟. 互联网传播中的长尾理论与小众传播[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2013,4:148-152.

[4] 曹丹. 基于品牌个性维度对消费者自我概念和时尚导向关系的实证研究[J]. 管理世界,2018,8:186-187.

[5] 刘胜枝. 商业资本推动下直播、短视频中的青年秀文化及其背后的社会心态[J]. 中国青年研究,2018,12:5-13.

[6] 张允,郭晓譞. 内容、情感与价值依赖:网红的传播艺术研究——基于准社会交往周期的思考[J]. 现代传播,2018,5:98-82.

[7] 王月. 消费社会的转型:从消费明星到消费网红[J]. 现代传播,2017,2:23-27.

[8] 谢辛. 被引爆的网红:互联网直播平台粉丝文化构建与KOL传播营销策略[J]. 热点评论,2017,5:23-30.

[9] 王兴元、刘泓辰. 网红粉丝热忱形成机制及对消费意愿的影响[J]. 企业经济,2017,2:129-135.

[10] 奚路阳,程明. 试论网红经济及其发展路径——基于传播逻辑与商业逻辑的双重视角[J]. 企业经济,2017,12:102-108.

[11] 冯小亮,任巍. 社会影响易感性和虚拟产品采用:用户等级和产品类型的调解作用[J]. 南开管理评论,2018,21(5):73-82.

[12] 姬广绪. 关系型消费的建构:“网红经济”的文化解释进路研究[J]. 学习与探索,2018,10:53-58.

[13] 燕道成,刘振,王淼. 网红微博营销对受众消费态度的影响路径及应对策略[J]. 国际新闻界,2018,7:62-78.

[14] 張昊,董智琦,王弘苏. 时尚网红参与价值共创对时尚产品设计属性影响的量表开发与实证研究[J]. 管理学报,2017,14(9):1351-1361.

[15] 王卫兵. 网红经济的生成逻辑、伦理范式及规范引导[J]. 求实,2016,8:43-49.

[16] 崔国文,孙晋海. 审丑文化视域下体育网红现象的批判性解读[J]. 体育文化导刊,2018,1:154-158.

[17] 胡岑岑. 网络社区、狂热消费与免费劳动——近期粉丝文化研究的趋势[J]. 中国青年研究,2018,6:5-13.

[18] 刘伟,王新新. 粉丝作为超常消费者的消费行为、社群文化与心理特征研究前沿探析[J]. 外国经济与管理,2011,33(7):41-48.

[19] 周延风,张婷,陈少娜. 网红社交媒体传播及消费者情感倾向分析——以网红品牌“喜茶”为例[J]. 商业经济与管理,2018,4:70-80.