基于CDIO理念的“研究型课程+创新性计划”模式构建与实践

2020-02-02宋殿义苟亚军龚佑兴张炜王佳豪叶童

宋殿义 苟亚军 龚佑兴 张炜 王佳豪 叶童

摘 要:根据国家培养高水平创新人才的需求,探索了如何将大学生创新创业训练计划与课程计划、课程建设、课程教学和实践教学等有机结合的问题。将“创新性计划”与系列研究型课程联动,构建了基于CDIO理念的“研究型课程+创新性计划”一体化课程计划,实现了研究型课程和本科毕业设计(论文)与“创新性计划”的深度融合。初步实践表明,“研究型课程+创新性计划”模式是培养大学生的创新能力的有效途径。

关键词:创新性计划;CDIO;研究型教学

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)03-0034-04

Abstract: In order to meet the demanding of training high-level innovative talents, the methods that undergraduates training programs of innovation and entrepreneurship organically combined with curriculum plans, curriculum construction, course teaching and practice teaching etc. are researched. "Innovation Experiment Program" and the series of research courses are tightly integrated, and the integral course plan of "Research Course + Innovation Experiment Program" based on CDIO is built. In addition, research courses, undergraduate design(thesis) and "Innovation Experiment Program" are deeply merged, so that the teaching model of "Research Course + Innovation Experiment Program" is established. Finally, the preliminary practice in the undergraduate teaching of National University of Defense Technology shows that the mode of "Research Course + Innovation Experiment Program" can cultivate innovative ability of college students effectively.

Keywords: Innovation Experiment Program; CDIO; research teaching

當前,我国正在实施建设创新型国家的重大战略,培养高水平创新人才已经成为我国高等教育的重要目标,而传统的教育理念和培养模式已不适应这一目标的要求。《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》(教高函〔2012〕5号)已明确将国家级大学生创新创业训练计划定位为,转变教育观念、改革人才培养模式、提高学生创新能力的重要途径,并要求将其融入到人才培养的全过程。因此,必须深入系统研究大学生创新创业训练计划(以下简称为“创新性计划”,包括国家级、省级和校级计划等)如何有机融入课程计划、课程建设、课程教学和实践教学的问题。

CDIO工程教育模式是21世纪国际工程教育改革的最新成果[1]。CDIO代表(Conceive、Design、Implement和Operate),相当于产品的构思、设计、实施和运行。CDIO模式建立一体化的相互支撑和有机联系的课程体系,让学生以主动的、实践的方式学习工程[2]。它是“做中学”和“基于项目教育和学习”的集中概括和抽象表达[3]。CDIO模式不仅注重打牢学生的工程技术基础,而且注重学生工程实践能力和综合素质的全面培养。CDIO工程教育模式的可操作性较强,《CDIO教学大纲》和《CDIO标准》为工程技术人才培养提供了具体的实施指引。自2005年以来,国内高校不断就CDIO中国化的问题进行研究和实践,在工程教育的人才培养模式改革、课程体系建设和课程建设等方面已取得一些成果[4-6]。研究与实践表明,C

DIO可以为开展探究式教学提供全方位支撑,探究式教学模式能够在CDIO工程教育改革中发挥独特作用[7]。

为了探索培养高水平工程创新人才的新途径,本文将“创新性计划”融入课程教学和教学计划,借鉴CDIO工程教育模式,构建了“研究型课程+创新性计划”模式,并进行教学实践,总结了教学经验,提出了相关建议。

一、“研究型课程+创新性计划”模式的构思

“培养什么人”和“如何培养人”是任何教育都必须面对的两个根本问题。“研究型课程+创新性计划”模式是一种培养创新型人才的教育模式,旨在为实现“将本科生培养成为适应创新型国家建设需要的创新人才”目标提供一种有效途径。创新人才一般应具备以下素质[8-9]:一是创新意识,即追求创新、以创新为荣的观念和意识;二是创新思维,即活跃的灵感、创造性的想象和积极的求异精神等;三是创新技能,即能运用创新技法进行创新实践;四是创新激情和创新人格。

解决了“培养什么人”的问题之后,关键是“如何培养人”,即如何进行创新人才培养的实践,以实现其培养目标。在实现培养目标方面,需要依据CDIO标准构建一体化课程计划,实现知识、能力和素质的全面培养,使学生获得一体化学习经验,同时需要建立以培养目标为基础的评估与改进制度(持续改进)[2]。

(一)构建一体化课程计划

CDIO模式的核心是一体化课程计划。CDIO一体化课程计划一般包括一门导论性课程、各种学科课程、专业课程和与能力学习效果高度交叉的总结性“设计-实现”实践项目。其中,导论性课程不仅要使学生对工程实践和工程师的角色有一个初步的了解,而且要激发学生对学习工程的兴趣;“设计-实现”实践项目为总结性学习环节,也称为“压顶石”课程。

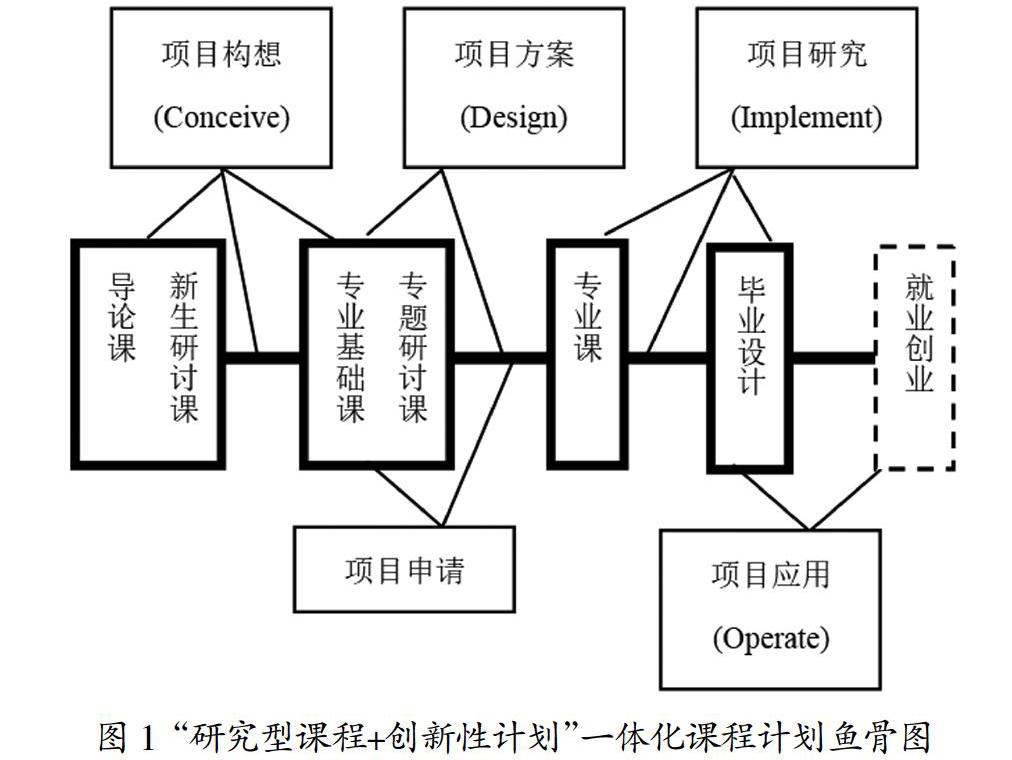

“研究型课程+创新性计划”模式依托“创新性计划”平台构建一体化课程计划,将“创新性计划”与课程学习和毕业设计(论文)深度融合,以实现知识学习和能力素质培养的双重效应(一体化培养)。图1给出了“研究型课程+创新性计划”一体化课程计划的鱼骨图,其中新生研讨课、导论课、专题研讨课、专业基础课及专业课应采用研究型课程大纲和探究式教学方法实施教学。根据专业特点,可按“新生研讨课/导论课+专业基础课/专题研讨课+专业课+创新性计划+毕业设计(论文)”或“专业基础课/专题研讨课+专业课+创新性计划+毕业设计(论文)”[10]两种模式构建一体化课程计划,前者适合于大一或大二确定了专业并开设新生研讨课或研究型导论课程的情况,后者适合于大一、大二不分专业的情况。

在“新生研讨课/导论课+专业基础课/专题研讨课+专业课+创新性计划+毕业设计(论文)”模式中,大一或大二的新生研讨课或导论课教学要注重激发学生的创新热情,引导学生开展创新项目的构想(Conceive);在相关专业基础课或专题研讨课的学习过程中,进一步引导学生进行创新项目的方案设计(Design),并为申报“创新性计划”项目奠定基础。而在“专业基础课/专题研讨课+专业课+创新性计划+毕业设计(论文)”模式中,可以在专业基础课或专题研讨课的学习过程中形成“创新性计划”项目的构思(Conceive)和方案设计(Design),并根据“创新性计划”申请要求适时进行项目申请。项目立项后,结合相关专业课程的学习,实施项目研究(Implement)。项目研究成果可以在毕业设计(论文)或就业创业中进行应用实践,实现项目应用(Operate)。这样通过一体化的课程计划可以形成“创新性计划”与研究型课程之间的联动。具体而言,可将“创新性计划”项目分阶段按知识体系分为若干需要专业知识支撑的子项目,并将各子项目与相关研究型课程相结合,使学生在项目研究中学习知识、探索知识、提升能力和素质。

在“研究型课程+创新性计划”一体化课程计划中,为了使毕业设计(论文)与“创新性计划”深度融合,指导教师可根据学生前期“创新性计划”项目的研究情况提炼出合适的毕业设计(论文)题目,指导学生对“创新性计划”项目进行深入研究,并对前期研究进行总结和提升。在毕业设计(论文)实施阶段,一方面,完善“创新性计划”项目研究,撰写项目研究报告,准备项目结题;另一方面,拓展或深化“创新性计划”项目研究,并适时申请专利或进行应用实践,以形成高质量的毕业设计(论文),甚至为毕业后自主创业奠定基础。这样通过“创新性计划”与研究型课程和毕业设计(论文)的深度融合,可以让学生取得一体化学习经验,实现一体化培养。

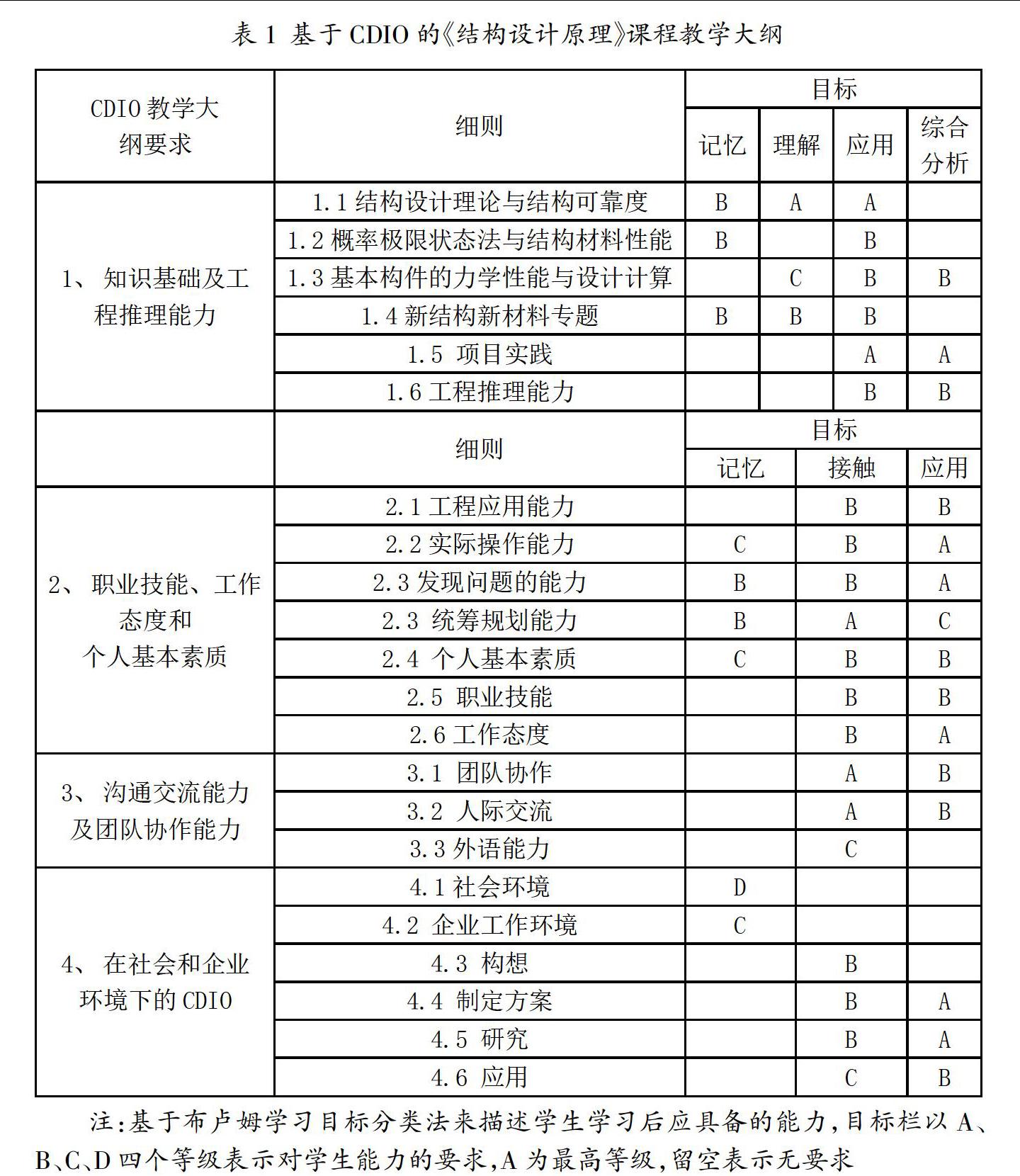

(二)制订研究型课程大纲

研究型课程是实施“研究型课程+创新性计划”一体化课程计划的重要载体,课程大纲必须与一体化课程计划相适应。《CDIO教学大纲》为制订研究型课程大纲提供了完整的框架,其第一层(顶层)为知识、能力和素质大纲,包括4个方面:知识基础及工程推理能力;职业技能、工作态度(职业道德)和个人基本素质;沟通交流能力及团队协作能力;在社会和企业环境下的CDIO。对于每门研究型课程,需结合课程的具体情况,对知识、能力和素质大纲进行细化和分解,并提出教学目标,形成课程大纲的第二层和第三层,进而制订出具体的教学大纲[11-12]。表1给出了作者所承担的《结构设计原理》研究型课程建设中制订的基于CDIO的能力和知识教学大纲[10]。该课程综合考虑学生的基础知识学习和创新能力培养,在工程结构设计基础知识学习的基础上,开展新结构新材料专题研究性学习,使学生树立正确的创新理念,提高创新意识,了解结构创新设计的方法与途径和相关专题的研究背景,培养学生的自主学习能力和结构创新技能,并为学生申报“创新性计划”项目奠定基础。其中“项目实践”以小组的形式进行,让学生以团队合作的形式开展选题与方案研讨,通过团队合作、研讨和师生交流,形成初步研究方案,为成功申报“创新性计划”项目奠定良好基础。

(三)开展探究式教学

CDIO的核心理念是“一体化”[7],即一体化课程计划和一体化学习经验。探究式教学以“问题”为牵引,即学习活动是以问题为载体展开的自主学习。“研究型课程+创新性计划”模式结合了二者的优点,该模式对学生创新能力培养的针对性和系统性更强,学习目标更明确,学生的学习方式也将由被动的接受型转变为主动的自主型。

“研究型课程+创新性计划”模式将“创新性计划”项目作为探究式教学的核心问题,将探究式教学贯穿于人才培养的全过程,使探究式教学与一体化课程计划深度融合,有利于形成探究式教学的长效机制。通过项目构想、项目方案和项目研究将一体化课程计划与研究型课程有机结合,使知识学习与能力、素质培养都围绕“创新性计划”项目展开,使之成为一個有机的整体。在“创新性计划”项目实施过程中,学生在教师的指导下以探究式的方法学习课程、探索知识、综合运用知识,锤炼团队精神,从而获得一体化学习经验。

“研究型课程+创新性计划”模式将“创新性计划”项目分解为若干子项目作为单门或多门课程教学的探究问题,有利于实现课程的探究式教学,提升课程的教学效果。教师根据教学目的和内容,将“创新性计划”项目分解成若干个与相关研究型课程密切相关、难度适度、逻辑合理的子项目,使课程教学与“创新性计划”相结合;学生将子项目作为课程学习的出发点,深入分析需要解决的问题,最终通过自己的探索和研究解决问题、学习知识,从中体会学习的乐趣和解决问题的成就感。在此过程中,学生的学习能力和解决问题的能力得到有效锻炼,自主探究能力被充分发掘。

二、“研究型课程+创新性计划”模式的实践

国防科技大学十分重视本科生创新能力的培养,近年来加大了研究型教学和“创新性计划”的投入,不但提供了“创新性计划”项目和“长城信息杯”项目等多种创新实践活动平台,还重点建设了新生研讨课和专题研讨课等研究型课程。作者及所在课程团队通过多年的研究型课程教学及“创新性计划”项目指导,对“研究型课程+创新性计划”模式进行了探索和实践。

(一)基本做法与初步成效

2010年以来,作者在所承担的专业基础课程和专题研讨课程教学中进行了课程教学与“创新性计划”联动、“创新性计划”与毕业设计(论文)联动的实践。基本做法是:组建课程教学团队进行课程教学,教学过程中课程教学团队结合课程教学内容提炼出适合学生进行创新实践活动的子课题供学生选择,在课堂上简要介绍课题的研究背景,并鼓励学生根据个人兴趣自主提出研究课题;学生在课后自主选题、编组(3~5人一组),进行初步方案设计,团队教师全程进行课后辅导和项目指导;最后,团队教师组织学生在课堂上进行汇报与研讨,课后进一步指导学生申报“创新性计划”项目。项目获得立项后,课程教学团队转化为导师团队,指导教师根据项目内容和学生人数,将“创新性计划”项目进行分解,形成子项目供项目组学生选择。而后,指导教师根据项目完成情况拟定毕业设计(论文)题目,并指导学生完成项目研究和毕业设计(论文)。

实践表明,“研究型课程+创新性计划”模式的教学效果显著。参与该模式的学员,其探究能力、合作精神和创新能力均有明显的提高。5年来,共获国家级“创新性计划”项目11项,省级4项,校级4项,“挑战杯”项目1项、“长城信息杯”项目9项。其中,获“长城信息杯”三等奖1项,已获授权国家发明专利1项、实用新型专利9项。此外,以“研究型课程+创新性计划”模式进行的毕业设计(论文)优秀率是同期学员的3倍左右。

(二)经验与建议

1. 组建课程教学团队实现一体化教学

课程教学团队由多名教师组成,老中青搭配,团队成员不但负责课程的教学,而且参与学生“创新性计划”项目和毕业论文的指导,实现“教、学、研”的联动。在研究型课程教学阶段,既可分专题授课,团队成员根据个人专长讲授各自擅长的专题,也可以由课程负责人集中授课,同时教学团队还承担课后辅导及指导学生申报“创新性计划”项目等任务。在“创新性计划”项目研究和毕业设计阶段,课程教学团队转化为导师团队,导师团队对学生实施集体指导,每名教师具体负责1项“创新性计划”项目以及该项目组学生毕业设计(论文)的指导。通过课程教学团队集体指导,能有效实现学生与学生之间、学生与教师之间及教师与教师之间的优势互补和资源共享。作者通过课程教学团队的建设感受到,团队成员不但牢固地树立了先进的教育理念,而且在教学水平和专业素养等方面也得到较大提高。

2. 调动学生的积极性和创造性进行“创新性计划”项目选题

“创新性计划”项目选题可采用学生自主选题和教师提供课题两种方式。学生自主选题方式主要是教师在教学过程中,通过“创新性计划”项目介绍、创新实例剖析与研讨等方式,激发学生的创新灵感,发挥学生的主观能动性,让学生在学习过程中萌生创新的“想法”。教师提供课题方式是由教师介绍一些子课题的研究背景,但不给出具体方案,通过调动学生的学习主动性,开拓学生的思考空间,学生有的放矢地提出研究方案。教师在指导学生选题时应注意以与本学科专业关系密切、创新空间大的课题作为重点。确定选题后,学生在教师的指导下进一步完善研究方案,并根据“创新性计划”项目要求撰写申报书,大幅提高了学生项目申报的成功率,从而实现“创新性计划”与研究型课程的有机结合。

3. 按照CDIO模式开展研究型课程教学

在开展研究性课程教学时,教学内容的组织和教学方法的选择应符合CDIO模式的基本要求;教师在传授知识的过程中更加注重学生创新能力的培养,通过课内研讨、课外自学、团队协作等多种方式开展探究式学习,提升学生的综合素质。坚持以“问题”为导向引导学生思考,按照问题的提出、问题的分析和问题的解决模式来组织学生讨论和学习。在项目实践中,引入典型案例,重点就其“创新点”或“构思创意”进行深入剖析和研讨,并据此举一反三,激发学生的创新思维和学习兴趣。在教学内容方面着力实现知识体系“模块化”,将教学内容中功能相似或原理相同的部分组合成相对独立的知识模块或能力模块,“模块”之间相对独立,但整体上又组成彼此联系的模块化知识体系。通过知识体系“模块化”,既拓展知识的应用,又避免内容的重复,便于形成教、学、做相对统一的一体化课程体系。

4. 强化毕业设计(论文)“压顶石”作用

毕业设计(论文)为总结性学习环节,具有“压顶石”的作用。首先,合理规划毕业设计(论文)内容。基于“创新性计划”项目的毕业设计(论文)不但要与本专业密切相关,而且应能综合运用所学知识,与课程学习有较好的连贯性,并起到升华所学知识、全面锻炼学生能力的作用。其次,保证毕业设计(论文)的工作量。“研究型课程+创新性计划”模式下的毕业设计(论文)要求学生在完成毕业设计(论文)期间完成“创新性计划”项目的研究,以及项目结题和答辩,后续还可申请专利或进行应用实践,内容充实,工作量饱满。最后,让学生得到更为深入的科学研究锻炼。由于“创新性计划”项目的立项、实施和结题等要求较为严格,对学生的科学研究能力锻炼较大,在此基础上学生开展毕业设计(论文)可进一步培养学生的科研素养,不但更容易形成高质量的毕业设计(论文),而且有助于学生养成严谨细致的学风。

三、结束语

针对我国建设创新型国家的人才培养新情况和新需求,以“创新性计划”为平台,以研究型课程为载体,借鉴CDIO工程教育模式,构建了培养创新型工程人才的“研究型课程+创新性计划”模式。该模式结合了CDIO的先进理念和探究式教学的优点,使学生的学习目标更明确,学习的积极性和主动性极大提高。经过多年的教学实践,证明这种模式不仅可以培养学生的创新能力和综合素质,而且能有效提高学生的创业就业能力。

参考文献:

[1]Edward F. Crawley, Johan Malmqvist, Sren stlund,等.重新认识工程教育——国际CDIO培养模式与方法[M].顾佩华,沈民奋,陆小华,译.北京:高等教育出版社,2009.

[2]顾佩华,包能胜,康全礼,等.CDIO在中国(上)[J].高等工程教育研究,2012(3):24-40.

[3]查建中.工程教育改革战略“CDIO”与产学合作和国际化[J].中国大学教学,2008(5):16-19.

[4]顾佩华,包能胜,康全礼,等.CDIO在中国(下)[J].高等工程教育研究,2012(5):34-45.

[5]查建中,徐文胜,顾学雍,等.从能力大纲到集成化课程体系设计的CDIO模式[J].高等工程教育研究,2013(2):10-23.

[6]李彤,張璇,王旭.SE——CDIO工程教育模式的探索与实践[J].高等工程教育研究,2014(1):52-57.

[7]胡文龙.基于CDIO的工科探究式教学改革研究[J].高等工程教育研究,2014(1):163-168.

[8]周介铭.以本为本、全面发展、培养创新型人才[N].中国教育报,2006-5-29(7).

[9]张渝.我国创新型人才研究述评[J].科学管理研究,2013(2):97-100.

[10]蒋志刚,詹豪,刘飞.CDIO理念与“结构概念设计与创新”课程的构建[J].黑龙江高教研究,2014(8):128-131.

[11]李庚英,赵晓华,熊光晶.“土木工程材料”CDIO模式的设计与实现[J].高等工程教育研究,2009(5):41-44.

[12]王英姿,熊光晶,康全礼.基于“能力——素质——知识”架构的房屋建筑学课程大纲及教学实践[J].高等工程教育研究,2010(1):155-158.