郝永强:让3D打印助力脱胎换骨

2020-01-27胡德荣

胡德荣

来自天山脚下的新疆哈萨克族大姐伊娜,前几天回到上海交通大学医学院附属第九人民医院骨科复诊。新冠肺炎疫情期间,该院骨科郝永强教授团队,帮助患有骨盆巨大肿瘤的伊娜解决了大问题。

伊娜说不清楚自己这个手术里面那些复杂的专有名词。其实,她接受的是基于3D打印“三位一体”的个性化医疗模式。通过手术,医生帮助伊娜精准切除了右侧半骨盆肿瘤,并精准安装了3D打印定制型半骨盆假体。

术后两周,伊娜顺利出院。这次回医院复诊,她最满意的是身体的功能恢复。

截至目前,郝永强教授团队已经为200多名患者实施3D打印个性化金属骨盆功能重建,实现了骨科手术从“削足适履”到“量体裁衣”治疗模式的重大转变,也让中国以骨肿瘤切除重建为代表的个性化骨科医疗,走在了世界前沿。

买不起也等不起

“由于骨肿瘤的保肢治疗中,肿瘤切除后骨关节缺损形态各异,传统的标准化假体无法重建或效果不佳,因此,我们医师必须想办法解决这个问题!”郝永强教授介绍说,个性化重建假体,是骨肿瘤保肢治疗的刚需。但在增材制造出现之前,减材制造制备的个性化重建假体,仅在少数发达国家能够实现。定制费用一般在数万美元,定制周期至少需要3个月。这对于国内的骨肿瘤患者来说,一是经费上承担不起,二是时间上也等不起。

早在20世纪70年代后期,中国工程院院士、骨科大咖戴尅戎就开始了个性化骨关节假体的设计、应用与转化研究。20世纪80年代始,他们的团队就设计出包括人工半骨盆、人工踝关节、肩关节的第一代个性化假体,并基本上构建了个性化假体的基础技术体系,发展出更先进的第二代假体。但是,假体的关键设计和制造时间,仍是巨大的瓶颈。

郝永强师从戴尅戎院士攻读骨外科学专业博士学位后,开始把全部的精力投入到骨肿瘤等骨科复杂疾病的个性化治疗当中。2010年前后,金属3D打印机的面世及技术的日臻成熟,让郝永强看到了机会。他在前辈研究成就的基础上,聚焦临床需求,开始了第三代个性化假体的研究探索。

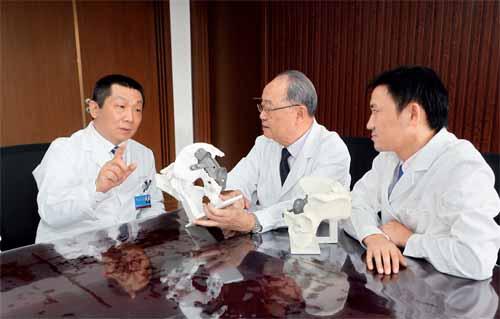

这其中,郝永强团队开展了大量的原创及自主创新工作,包括设计及应用软件的研发。“如今,我们可以应用自己研发的CT/MRI数字融合计算机软件,来重建肿瘤真实边界,并通过3D打印把病变模型打印出来,在模型上讨论手术规划。如何把肿瘤精准切除?如何设计手术辅助导板?如何安装个性化重建假体?复杂的手术操作,被一个一个仔细讨论后,變得相对简单了。”郝永强说。

还有一个问题,受到越来越多的关注:如何根据患者疾病的特殊性,赋予假体个性化的特殊功能呢?即便是3D打印最常用的金属材料钛合金,也是惰性金属,与骨骼之间无法整合,永远存在金属假体—骨骼的界面。这个难点,也是第一代第二代个性化假体失效的主要原因。

郝永强带领他的团队做了大量的研究,经过不断筛选,在与骨接触的假体表面打印出能够让骨长入的金属骨小梁,实现了钛合金跟骨骼的完美融合。3D打印个性化骨关节假体,真正成为了患者身体的一部分。“3D打印技术赋予了个性化假体表面金属骨小梁,从而实现了金属假体—骨界面整合,这种理念和技术的突破,堪称一个里程碑。”郝永强说。

个性化与安全化

3D打印又称增材制造技术,是制造技术的一次革命性突破。目前来看,大型医院建立医学3D打印技术科室服务临床,已经成为一种趋势。

那位新疆患者伊娜,发现行走时右髋部疼痛,到当地医院就诊后,接受了右侧股骨头坏死的手术治疗。术后一年半,伊娜右髋疼痛不适复发,当地医院再次为她做了手术,切除的局部病灶组织的病理检查结果提示为“软骨肉瘤”。2020年年初,伊娜的右髋部再次出现疼痛不适。拍片显示,她的骨盆肿瘤已经非常巨大,手术异常困难。

经多方打听,她得知上海九院骨科团队应用3D打印技术解决过许多医学难题,尤其在骨盆肿瘤治疗方面有着丰富的临床经验。时值全国新冠肺炎疫情形势严峻,各地防控要求严格,但伊娜的病情发展已容不得更多犹豫。几经周折,他们一家来到了上海。

结合相关检查数据,郝永强团队反复讨论后,为伊娜量身定制了一套手术方案:骶髂关节、耻骨联合离断和3D打印个性化骨盆假体保肢重建。3D打印中心为伊娜在短期内设计、制备了3D打印个性化骨盆肿瘤模型、3D打印个性化手术辅助导板、3D打印个性化骨盆重建金属假体。

导入设计好的数字文件,给3D打印机铺上一层细若微尘的钛粉,轻轻按下“开始”按钮,电子束在照射区形成的1100摄氏度高温,让金属微粒自然熔解……只一天时间,1∶1比例的3D打印产品都准备好了。

手术中,郝永强团队采取了3D打印“三位一体”的创新治疗模式,完整切除了带有肿瘤的半骨盆,同时安装上3D打印假体。伊娜不仅免去了截肢之苦,更保住了生命。

郝永强介绍说,骨盆的解剖位置特殊,骨盆肿瘤患者面临肿瘤切除安全边界难以确定,重要脏器、血管神经易发生损伤等诸多问题。长期以来,骨盆区域曾被视为手术的禁区,骨盆肿瘤切除与保肢重建是公认的世界性难题。“尤其是20世纪80年代以前,如果患者确诊为骨盆恶性肿瘤,便面临着生死抉择。1/4半骨盆截肢是病人存活下来的唯一治疗选择,但即便侥幸活下来,生存质量也极差。”郝永强描述了当年骨盆肿瘤患者面临的绝境。

现在,新的治疗模式让重度骨盆疾病患者有了更好的治疗效果和生活质量,实现了真正意义上的“个性化”与“精准化”。对医生来说,也实现了复杂手术简单化、危险手术安全化。在2018年度上海市科学技术奖励大会上,郝永强领衔完成的项目“骨盆肿瘤精准切除与个性化功能重建的关键技术创新与推广应用”,获得上海市科学技术进步奖一等奖。

醫工合作好看病

上海九院在3D打印医学应用领域能如此超前,一个重要的原因是得益于医(生)工(程师)的紧密合作。在上海九院骨科,医生的同事不仅仅有医生,还有工程师。

“医工合作已经融入我们医院每位医生的血液里面了。戴尅戎院士就是医工合作的先行者。如果工程师听不懂医生在说什么,医生看不懂工程师在做什么,那么产品设计、制备和应用上一定会出偏差!”郝永强说。

说到医工交叉,责任首先在医,因为医生是个性化需求的提出者,也是最后把个性化治疗方案与个性化医疗产品应用到病人的执行者。所以,上海九院的3D打印中心,在这方面已经建立了非常好的制度。医工交互过程中经反复讨论,最后由富有个性化医疗经验的医生确定方案。参与其中的工程师其实也非常重要,他会把医生提出的医疗需求通过工程学得以实现,再让医生应用到患者身上。这个过程,每一环都是关键。

郝永强说:“所以,我们首创了3D打印接诊中心,工程师跟医生一道看病,一道讨论手术规划、假体设计的工作模式。工程师必须进手术室看手术,看自己的设计在实际应用中有没有问题、如何优化改进。包括术后随访,工程师也要参与,发现问题,解决问题。个性化医疗模式有别于传统医疗模式,是真正为病人‘量身定做的服务,是一种医疗理念及实践的颠覆性革命。”

理念的转变至关重要。医生所承担的医疗责任、所付出的辛勤劳动,要比标准化医疗多得多。每次手术前,医生和工程师都会反复多次讨论,应用计算机模拟骨盆肿瘤的边界及肿瘤切除后的骨盆缺损状况,再设计并3D打印个性化的骨骼病变模型及定制的个性化金属假体。很多时候,这个过程少不了反复推敲。

多发力多点开花

上海九院的3 D打印团队,越来越受到世界同行的关注。在这个领域辛勤耕耘多年,郝永强感触良多。骨肿瘤在骨科领域是最难、最具挑战性的,有些骨科医生可能会敬而远之。“因为需要付出太多,太累了。”郝永强解释道,“骨肿瘤外科医生不光会做手术,还要具备多种能力,扮演多种角色。我们多年前就组建了多学科合作团队(MDT),为个性化假体设计及制备,又组建了医工交叉多学科团队。”正因为这个工作复杂程度高、风险大,需要的团队力量非常强,所以目前国内大部分医院还没有开展。

这让郝永强感觉到肩上的担子很重:“我们需要尽快将个性化医疗理念及相应技术推广至全国, 造福于千千万万亟须治疗的患者。”

2013年,上海九院在全国发起成立了第一家医院的3D打印技术临床转化中心,由3D打印接诊中心、3D打印创新研发中心、3D打印后处理中心组成。2015年,上海交通大学医学院打印中心成立。2016年,上海交通大学医学3D打印创新研究中心成立,并在全国20多个省、直辖市成立分中心,通过技术交流辐射,进一步推动了国内医学3D打印的发展。

2018年,全美规模最大、设备最先进的梅奥医学中心骨科团队,前来参观上海九院的3D打印中心。此前一周,梅奥医学中心骨科才开始利用打印骨盆模型来辅助完成骨盆肿瘤切除手术。“这件事,我们20年前就开始做了,现在已经是常态。所以,从治疗理念、应用模式、核心技术以及病人的复杂程度等综合来看,我们非常自信,我们走在了国际前沿。”郝永强自豪地说。

为了更好地推广个性化医疗理念及医学3D打印技术,这些年来,郝永强团队不遗余力地开办国家级继续教育学习班14次,国际会议12届。通过举办学习班、手术示教、创立医学3D打印创新研究中心全国联盟、远程会诊等多种形式,将个性化医疗理念、3D打印骨骼模型、3 D打印手术辅助导板和3D打印个性化植入体“三位一体”治疗模式及技术推广到全国2 3个省、56家医院。

“没有骨骼的健康,就无从谈‘大健康。现代医学发展的方向是个体化、精准化。放眼未来,3D打印会越来越多地应用在医学各个领域,同时以打印活性组织细胞、器官为代表的生物打印,有望在不久的将来应用于人体。科技改变未来,医学3D打印可以帮助人类‘脱胎换骨,梦想成真。”这是郝永强对学科的期待,对医学的期待。