《羿射九日》入编小学语文课本后的文本分析

2020-01-26龚向前刘继萍

龚向前 刘继萍

摘 要:神话,不仅有人物角色之美、故事的神秘色彩之美,更体现人类智慧之美。教材作为文化传播与再生产的重要载体,对学生的学习和发展产生着深远而持久的影响。《羿射九日》这一经典篇目因其故事情节新颖奇特而被作为教学资源选入到小学语文教材中。无论是从神话语言、神话情节,还是神话精神来看,《羿射九日》都具有突出的文本价值,对其文化内涵的解读,可以帮助学生培养这种精神和对于民族文化的自豪感,提高道德品质和修养。

关键词:羿射九日;教材文本;文本价值

在民间文学中凝聚着灿若繁星的民族文化,时至今日这些具有深厚底蕴的民族文化依旧是弥足珍贵的精神财富。神话,作为最古老的民间文学体裁之一,其魅力不止体现在人物角色之美、故事的神秘色彩之美,更体现在人类智慧之美,因而被视为人类文明的瑰宝。

教材作为文化传播与再生产的重要载体,对学生的学习和发展产生着深远而持久的影响。众多神话篇目被作为宝贵的教学资源选入到小学语文教材中,以供教学使用,其中便包括《羿射九日》这一经典篇目。

一、“羿射九日”溯源

《羿射九日》这一经典神话篇目的相关背景和情节在一些古籍中有着相应的文字记载。

(一)对羿的记载

《荀子·儒教篇》中载:“羿者,天下之善射者也。”在《路史·后记十三上》中对其射技有“妙中高出天下”的评价。此外,羿还具备凡人难以匹敌的生理优势,如《淮南子·修务篇》中指出:“羿左臂修而善射。”可以看出羿左臂长的特征对其“善射”有所裨益。

传说在蚩尤死后,各部落长期混战,烽烟弥漫,民不聊生。而在这样水深火热的时刻,羿临危受命,勇担重任。在《山海经·海内经》中有据可考:“帝俊赐羿彤弓素,以扶下国,羿是始去恤下地之百艰。”

(二)对“羿射日”事件的记载

在东汉文学家王逸为《楚辞》所著的注本《楚辞章句》中呈现了羿射日的相关情节:“尧时十日并出,草木焦枯,尧命羿射十日,中其九日,日中九乌皆死,堕其羽翼,故留其一日也。”

《淮南子·本经训》也对羿射日的故事展开了叙述:“逮至尧之时,十日并出。焦禾稼,杀草木,而民无所食。、凿齿、九婴、大风、封豨、修蛇皆为民害。尧乃使羿诛凿齿于畴华之野,杀九婴于凶水之上,缴大风于青邱之泽,上射十日,而下杀,断修蛇于洞庭,擒封豨于桑林。”

对比两篇古文,羿射日之事的结果存在差异。前者言简意赅,清楚地交代了故事背景和结局,是射中九个太阳,留下了一个太阳,而对于射日经过完全没有说明。而后者将“镜头”聚焦于羿为民除害,内容丰富,刻画细致,但是只提及了“上射十日”,对于射日的经过没有具体描写。

唐朝周针作《羿射九日赋》,在文中对羿射九日前因后果进行了生动细致地描述,对故事情节进行了淋漓尽致的呈现:“伊祁氏之有天下也,十日并出,或明或晦,不唯乎历象,抑亦紊乎覆载。留一阳永照,俾九日潜退。羿操弓而进,挟矢而前,曰:彼赫绵绵,如珠之连,烁我下土,暨我上玄,当今尽臣术微妙,协君德之昭宣。于是和容体正,审固心处,张六钧之在手,期九乌之应弦。弓既无双,矢惟用九。一发而弦上霆激,再发而空中雷吼。三发而轮震乾坤,四发而辉流星斗。五发六发而烨烨霞散,七发八发而离离电走。九矢皆中,讶妖氛之忽无。一曜高悬,望邪明而何有?盖帝所恶,天所嫌,始腾凌而赤色翕,而殄歼,贯忘归而自消,难彰变化;落园陵而尽死,永契沉潜。瑞景将明,彤兮尚彀,百辟仰观乎黄道,孤儿浊乎清昼。莫不由艺之,就神之援。混浊灭而平权衡,晷运正而分刻漏。”

二、教材文本与古籍文字记载的对比分析

事实上,现行各版本教材要在一定范围内推广使用,其文本的表达必须具有规范性。在编写语文教材的过程中,编者们难免会根据《语文课程标准》的要求、教学安排的需要以及学生主体的心理特征等各种影响因素,对入选篇目进行相应的调整、修饰。继而我们能够在教材中看到众多的改编文本,也看到了课文下方标注的“选作课文时有改动”的字样。

神话篇目《羿射九日》被选入到人教部编、版北京版和冀教版这三版小学语文教材,通过对比发现这三篇课文虽是引入了同一神话篇目,相对于记载“羿射九日”故事的原文字记载都进行了调整、修饰等一些列的处理,呈现出的改编的结果不尽相同,并且对神话篇目本身的诸多方面都产生了不可避免的影响。本文梳理出教材文本与相应的古籍文字记载并进行对比分析,从以下几个具有典型性特征的方面展开。

(一)故事的角色名称方面

人教部编版教材和北京版教材中的该神话篇目课文都是以“羿射九日”为题,而冀教版教材中则是以“后羿射日”为题。但东汉时期著名的经学家、文字学家许慎曾指出:“羿,尧时射官,非有穷后羿也。”由此可见,“羿”与“后羿”并非同一人。相传,羿是上古时代尧时东夷一个善于射并且射技超群的酋长,在诸多部落中威信很高,后作了“尧时射官”,是做出射日壮举的英雄;而后羿却是夏时聚居在今河南东北部地区有穷国的伯,是羿的后代,他并未射日救民,所谓的“后羿射日”即为误传。

(二)故事的背景铺垫方面

《羿射九日》的课文在小学语文教材中处于中低年段的位置。三个版本的教材改编文本相比较古籍中的文字记载而言,都为“羿射九日”的主体故事情节做了背景铺垫,对故事发生的时间、场景和原因进行了详细清楚的交代,并且用于叙述故事背景的语言也生动有趣(见表1)。

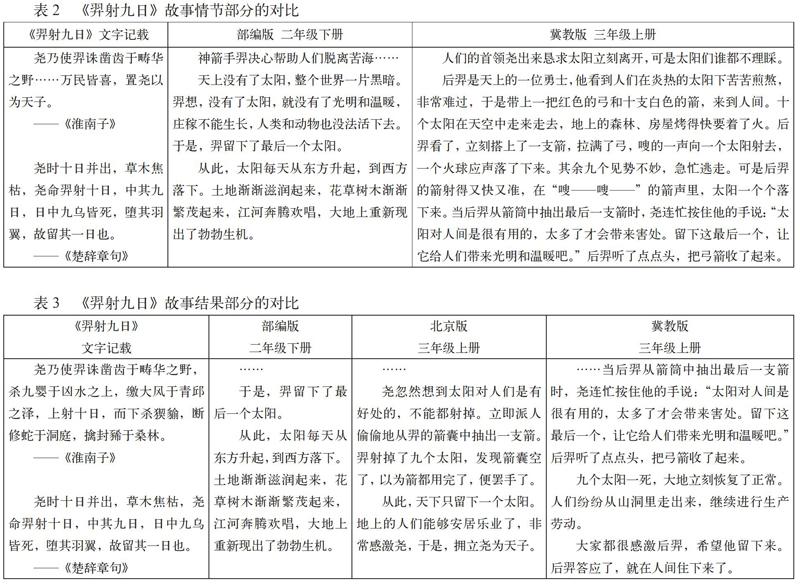

(三)故事的情節方面

两个版本教材文本都省略了猛兽的名字,考虑到识字和记忆的困难,这个简化处理在情理之中。除此之外,在部编版二年级下册教材还存在着另一方面非常明显的改编。较之《淮南子》和《楚辞章句》中《羿射九日》的对应的文字记载,分别是“尧乃使羿”和“尧命羿”,都是尧让羿去做的,主动性在尧的身上。

而在部编版教材的课文第四自然段段首指出“神箭手羿决心帮助人们脱离苦海”,其“射日救民”的主动性已经非常明显了,在射日的过程中羿经过自己的一番思考,决定留下最后一个太阳为人们带来光明和温暖。那么,这篇课文将射日壮举的功劳全归于羿。

在冀教版教材中,十个太阳并出之后,尧作为人们的首领恳求太阳无果,羿位天上的勇士,体察到百姓的疾苦并主动来射日解救百姓,最后听从尧的建议留下了最后一个太阳。在这篇课文中,羿和尧都参与到射日救民中,但尧并未起到决定性作用,所以无论从救民的动机还是具体实施来看,这一壮举都主要归功于羿。

编者们对这两篇课文的处理,都侧重于塑造羿的英雄形象,但也使得原文字记载中“万民皆喜,置尧以为天子”的结局被改动(见表2)。

可能从编者的角度来看,尧这个角色并不重要,不影响对羿的形象塑造,然而在相关典籍中,尧的地位也很重要。尧虽然只是向羿下达了命令,却因此受到百姓爱戴,羿作为亲手拯救大家的人,在文字记载中却没有得到明确的奖励。而这其中的原因,便反映了古今社会秩序与文化的差异。这样看来主体是“尧”而不是“羿”,后羿虽然勇猛,但是只是一个小卒的角色,其功劳要归于起决策作用的首领。在今天看来,这样是不公平的,因此在改编过程中要突出羿居功甚伟,把羿塑造成真正的英雄。然而,我们也不能完全忽视尧。“尧”是一个负责决策的明君,而“羿”是一个勇敢的执行者,两人搭配才能拯救万民,对于社会来说两种人缺一不可。因此在现在的教学中,我们应该向学生传递这样的思想,两个人物的贡献都应被认识到。

(四)故事的结果方面

从射日的结果来看,选文经过改编后的文本总体而言都更贴近《楚辞章句》中射日的结果,都是留了一个太阳。在讲述故事结果的方面,部编版教材选择以生机盎然、令人心驰神往的情景描写收尾;北京版教材简要地交代了人们安居乐业、尧成为天子的故事结局;冀教版教材则指出了一切恢复正常,人们感谢羿,羿也答应了人们的请求留在了人间(见表3)。

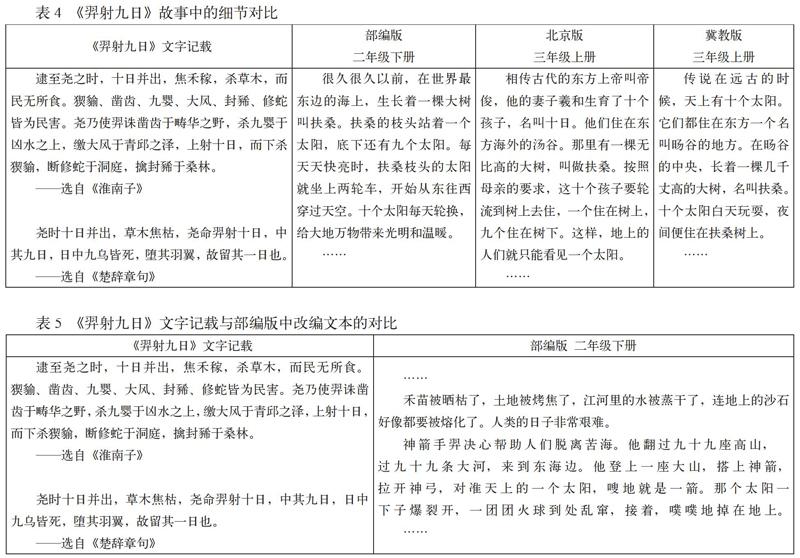

故事的细节方面

1.“扶桑”

在部编版教材、北京版教材和冀教版教材的改编文本都提及了一棵叫“扶桑”的大树,但《淮南子》和《楚辞章句》中对应的文字记载都并未提及“扶桑”树(见表4)。

而关于“扶桑”的记载在《山海经》中提道:“汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”在《海内十洲记·带洲》中有对于扶桑树的描述:“多生林木,叶如桑。又有椹,树长者二千丈,大二千馀围。树两两同根偶生,更相依倚,是以名为扶桑也。”经分析应是编者综合了各种古籍的相关记载得出的改编文本,而教材中对于在此处引用“扶桑”一词的原因也并未在课文或注解中详细说明或体现,课文中也没有提及扶桑是太阳沐浴的地方。课文扩增“扶桑”这一细节,却并未建立在扶桑树与羿射九日故事的联系,该元素与故事主体的关系不够清晰明了,相关的知识体系没有很好地交融而出现了断裂,使读者对课文的内容产生不解。

2.“水被蒸干”与“过九十九条大河”

部编版教材的《羿射九日》课文中,第三自然段写道“江河里的水被蒸干了”,但是第四自然段又写道“过九十九条大河,来到东海边”,此处出现的明显争议可归因于改编不善(见表5)。

三、《羿射九日》的文本价值

(一)從神话语言来看

神话是远古时代的人们对自然界、人与自然的关系以及社会形态的美好幻想,为后代口口相传并在一些古籍中有所记载,得以流传至今,这也就奠定了神话本身的特殊性。在《楚辞章句》中还是《淮南子》中,对于该神话篇目记载程度不同。在前者中,对于羿射九日的故事叙述言简意赅,体现了神话故事叙述语言的“留白”;而在后者中,将射日前后的情节用了充分的笔墨去描写,丰富的叙述语言为读者拉近了“镜头”。然而对于神话故事的叙述所用语言不论是留白还是丰富,都能够推动读者的想象,在想象中勾勒出立体的角色形象、放映出饱满又传奇的故事画面,将神话的神秘与浪漫色彩烘托得淋漓尽致,这是神话语言的魅力所在。虽然在被选入到小学语文教材中以后,神话篇目没有以原貌的形式呈现在学生面前,但经过教材编者改编的文本也能基本做到尊重神话故事,通过灵活的、更贴近学生语言水平的文字去尽可能地呈现神话故事的“原汁原味”。在神话类文本的教学中,可以引导学生体会神话类文本语言的独特魅力,理解这样独特的语言表达方式,提升文学素养。

(二)从神话情节来看

如果说一篇动人心弦的故事如同一串经过精心设计的精美珠链,那么其中的情节则是被精挑细选并按特定顺序串起的珠宝。神话以大胆离奇、精彩纷繁的故事情节为显著特征,这一特征也是神话故事引人入胜的关键原因。对于神话类文本的学习,学生常常乐此不疲。《羿射九日》的故事情节新颖奇特,为人津津乐道,作为学生的文学读物确实是一个非常好的选择。并且在学生的写作方面,若能借鉴神话情节的展开方式,也能激励学生充分发挥想象空间,创造出包含灵活多变的情节的文学作品。

(三)从神话精神内涵来看

人们在这一神话故事时,能够看到羿射九日的英勇身姿。除了讲述射日的故事之外,《羿射九日》所传达的更是羿临危受命、拯救苦不堪言的百姓于烈日的炙烤中的精神。在教学中追加对这一神话篇目内涵的解读,可以帮助学生培养这种精神和对于民族文化的自豪感,提高道德品质和修养。

参考文献:

[1]李梦萍,张松斌,元丽,张浩波.羿射九日析疑[J].沧桑,2008(6):32-34.

[2]郑文静,吴亚林.小学语文教材中的价值诉求——基于人教版小学语文教材的文本分析[J].教育学术月刊,2016(12):92-97.

[3]王涛,赵光辉.播种传统文化的种子——基于部编小学语文教材的文本分析[J].科教文汇,2019(13):136-138.

作者简介:龚向前,北京联合大学小学教育专业。

刘继萍,北京联合大学副教授。