文画互动下的芙蓉镇

2020-01-26赵树勤刘子凡

赵树勤 刘子凡

摘 要:《芙蓉镇》是古华1981年创作的长篇小说,后由张盛良进行脚本改编,钟增亚绘画,将其改编为连环画。《芙蓉镇》连环画保留了原作民俗风情浓郁的特点,用中国山水画的技法,以写意人物画的手法塑造人物形象,巧借风景衬托人物情感;利用暗示性画面和图文交错加深叙事层次,产生叙事张力,是难得的连环画佳作。如今原版和第一次印版皆已遗失,叫人扼腕。

关键词:古华;《芙蓉镇》;连环画;钟增亚

基金项目:本文系2020年度湖南省社科评审委重点项目“百年湖南文学连环画改编的史料整理与研究”(XSP20ZDI021)研究成果。

乘着第一届茅盾文学奖的东风,古华创作的反思小说《芙蓉镇》一经出版就在学界和广大读者中引起了强烈的反响,一时间相关的研究成果层出不穷。后来在视觉大潮的引导下,大家又将探究视野延伸到了其影视化、图像化改编的领域。但令人遗憾的是,目前有关《芙蓉镇》的研究多集中于文学文本和影视剧改编,连环画改编这一重要而独特的领域却鲜有人关注。《芙蓉镇》连环画由张盛良进行脚本编辑,钟增亚执笔绘制将其改编为水墨连环画,于1984年9月出版。1986年,此版《芙蓉镇》连环画获得“全国第三届连环画评奖”绘画创作三等奖。张盛良对脚本的编辑纯熟精炼、连贯流畅,钟增亚的绘画技艺纯熟、细腻生动,风景如画、民风淳朴的湘地山镇以另一种形式于纸上焕发出勃勃生机,引发了社会各界对《芙蓉镇》及传统连环画新一轮的审美观照。

一、巧绘图像展现风景风俗

有人评价《芙蓉镇》是“寓政治风云于风俗民情图画,借人物命运演乡镇生活变迁”[1]231。古华在小说中花费了大量的笔墨来描写芙蓉镇的风物景致和民俗人情,这也成为《芙蓉镇》重要的艺术特色和引人入胜之处。钟增亚在对《芙蓉镇》进行连环画改编时,有意识地保留了这些成分,并运用自己的绘画技巧对其进行了艺术性的加工,在小小的画幅中重现了那个风景旖旎,民风淳朴的湘地小镇。

钟增亚对芙蓉镇风景、风俗的展现分为两个方面:

(一)山水笔法还原山镇美景。连环画是绘画艺术同语言艺术的结合,在保证文学性的同时,还要展现绘画本身的艺术性,给人以视觉的美感。钟增亚是我国著名的画家和艺术家,擅长多种绘画形式,在中国画领域具有很高的造诣,尤其是他的山水画,笔力允当,墨色多变,具有独特的审美价值。在涉笔自然景物时,钟增亚自然地选择了运用中国山水画的技法,他在继承传统中国画的写意笔法的同时兼采西方绘画的写实主义,因此钟增亚的山水画中兼有写意和写实,既能真实地还原又有很强的表现力。

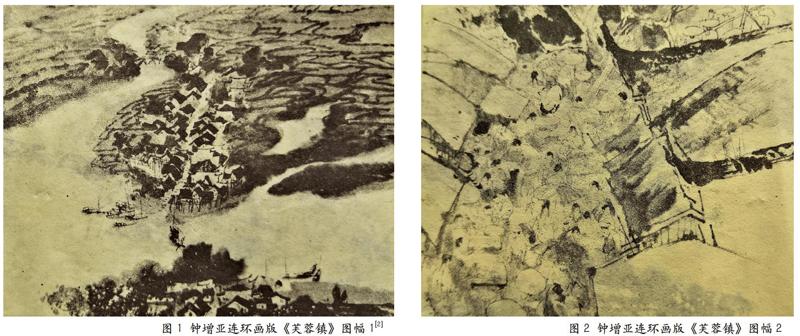

中国山水画讲求笔韵、墨韵和意蕴,以笔墨的起承转合、虚实相生来营造意境。《芙蓉镇》小说的开篇介绍了芙蓉镇的地理位置,连环画的图幅1即为一幅芙蓉镇远景图(如图1)。整个画面采用了俯视的远景,从上空俯瞰整个芙蓉镇及周围三面环水的景物。钟增亚用中国山水画留白的画法来表现水面,以无胜有,从而达到“无声胜有声”的境界。而山水画中的留白画法即画出水岸、山石等实体,再在适当的位置留出空白作水面。钟增亚未着一墨画水,仅以勾勒、晕染等手法画出曲折的水岸及水中的小岛,再以笔尖勾画几艘渔船,一溪一河便尽显蜿蜒流动之态。画面中心是芙蓉镇的街面,以浓墨点染画出屋顶,其余部分便用空白代替,或以淡墨微微一带,便将狭窄挤密的青石板街还原于纸上。芙蓉镇的背后及远处是大片的水田,同样是画水,钟增亚却舍弃留白而转用染水法表现。水田的田垄主要用浓墨勾画,水的部分则以淡墨染出水面,这是为了与河溪之水相别,也更贴合水田本身的形态。钟增亚在小小的一幅图画中运用多种绘画技法,渲染与勾勒兼备,以大量留白、墨色浓淡的对比及笔势的虚实相生营造出一种空灵、和美的意境,别具清新、质朴的艺术美感。

(二)以图叙事展现湘地风俗。连环画是一种视觉艺术,相较于抽象的文字,图像作为具体可感的客观实在更能直观地向读者传递信息。连环画画家在将文字转换为图像的过程中,无可避免地会将自己的艺术倾向和生活体验融入其中,再结合原作的相关描写,从而带给读者新的审美体验。钟增亚是湖南衡阳人,自然对湘地的风土民情有较深的了解。在创作《芙蓉镇》连环画前,钟增亚还曾到芙蓉镇的原型地郴县桥口镇写生,他走街串巷,对镇上的农民、房屋、青石板路、吊脚楼,甚至是农具和生活用具都做了细致的观察,并用速写的方式记录下来,为创作积累了大量素材。在小说原作中,有许多情节都涉及湘地的风情,如赶圩、建吊脚楼等,这些构成了《芙蓉镇》重要的艺术特色。钟增亚在对原作改编时,基本保留了这些情节,而将大量的文字描述转换为生动精炼的图画。

富有湘地风俗的特色文字大量穿插在整本连环画的叙事中。古华在小说原作中用了近一页的篇幅详细描写了芙蓉镇圩日的场景和赶圩风俗的兴衰,钟增亚则将这洋洋千言浓缩在一幅图画中。此幅图画采用了俯瞰的角度,将视点聚焦在集市的上空。几家商铺的屋顶占据了整幅画面的四周,中间穿插着熙熙攘攘的人群。钟增亚依然以写意手法,用小墨点加几笔简单的线条来代表人物,用大片的墨色渲染和留白表现鳞次栉比的商铺,勾勒与泼墨并存,人物姿态各异,整个画面杂而不乱,令人仿佛置身于热闹的集市中,人声鼎沸,如在耳畔(如图2)。

吊脚楼是湘西地区的特色建筑,作为叙事的载体或背景多次出现在画面中,成为《芙蓉镇》连环画中一个重要的叙事要素。例如在胡玉音和黎桂桂用卖米豆腐赚的钱修盖新吊脚楼、宴请宾客这一情节中,钟增亚就在第37和38画幅中对吊腳楼外观和内部结构做了细致的描绘。此外,像吊锅等富有湘地特色的农具和生活用具也常常作为点缀出现,原著中并未涉及这些细节,是钟增亚根据自己的生活体验和在桥口镇的写生所进行的艺术创造,既为画面增添了美感,又能使读者直观地领略到独特的湘地风情。对比抽象的文字,连环画更便于直观地表达,化抽象为具象,这也是连环画较于小说的优势。

二、重写意塑造性格形象,以景衬情展现人物心理

人物塑造是小说创作的重要内容。层次丰富、性格鲜明的人物是小说的灵魂,他贯穿故事的始终,推动情节的发展。连环画多由文学作品改编而来,如何将文字构建的人物形象进行图像化,是连环画创作的关键。钟增亚对人物形象的塑造和人物情感的表现根据连环画的特点及自身所长,分别采用了不同表现手法。

(一)以工笔、写意兼用的手法塑造形象。写意人物画即水墨人物画,它既要描摹出人物的形象,又要以笔墨表达出意在形外的蕴涵,这对画家的艺术能力有很高的要求。学习中国画出身的钟增亚对写意人物画有自己独到的见解。在绘制人物时,他十分重视形象写意,同时他也兼采西方画派的写实主义,工写兼济,形意相生。

1982年,钟增亚特意去《芙蓉镇》的原型地桥口镇寻找小说的人物原型。早年古华在那里曾结识了来此劳动改造的大学教师和长沙下放知青王妹子,并以他们的形象和遭遇为原型创造了《芙蓉镇》中的两个主要人物形象——“黑五类”秦书田和“芙蓉姐子”胡玉音。不幸这时“芙蓉姐子”王妹子已经去世,钟增亚遗憾未能如愿。但通过对小说文本的仔细阅读,加上自己的艺术想象,钟增亚最终成功塑造出“芙蓉姐子”胡玉音、秦书田、李国香等人物形象。

小说中对主要人物之一——胡玉音的形象是这样描述的:

胡玉音是个二十五六岁的青年女子。来她摊子前站着坐着蹲着吃碗米豆腐打点心的客人,习惯于喊她“芙蓉姐子”。……但胡玉音黑眉大眼,面如满月,胸脯丰满,体态动情,却是过往客商有目共睹的。……她待客热情,性情柔顺,手头利落,不分生熟客人,不论穿着优劣,都是笑脸迎送。[1]4

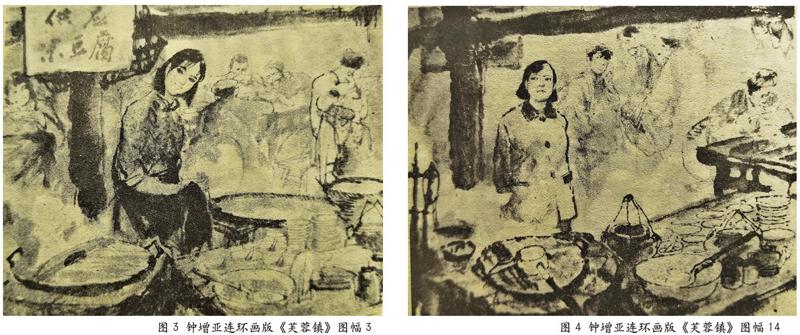

在《芙蓉镇》连环画的第三幅中,胡玉音在钟增亚笔下登场。胡玉音以坐姿置于画面的中心,身体微侧,齐肩短发,鹅蛋脸庞,眉眼皆着浓墨,口鼻只以淡墨简单勾勒,给人以眉眼含笑、性情柔顺之感。在描绘胡玉音的形象时,钟增亚采用了工写兼带的手法,既有细致入微的刻画,又有抽象奔放的写意,线条曲折流畅,用墨浓淡相宜,极富艺术韵律。胡玉音的身前是她的米豆腐摊子,身后是几位食客,画面左上角挂着一块“供应米豆腐”的牌子,景物高低错落,远近合度,既显得画面丰富,又突出中心人物,显示出钟增亚对构图的匠心和对线条、笔墨运用的娴熟,在方寸之间囊括了丰富的信息,美丽大方、勤劳热情的胡玉音形象跃然纸上(如图3)。

《芙蓉镇》作为反思文学的代表作,将荒唐年代中的人性之恶表现得淋漓尽致。与美丽善良的胡玉音相对的是工于心计、善谋权术的“政治女将”李国香,正是她的到来,把原本平静的芙蓉镇搞得乌烟瘴气,引起了全镇人的不满,她一手酿造了胡玉音、黎桂桂和秦书田等人的悲剧。

李国香第一次出场是在连环画的第14页。从构图上来看,李国香位于画面的三分之一处,身着典型的干部服装,头发半长不短,刘海斜撇向一边,露出一半额头,细眉细眼,双唇紧闭。钟增亚并未对李国香的五官和衣着进行十分细致的雕琢和刻画,仅是用线条进行简单的勾勒,佐以几笔浓墨,但却将李国香的古板刻薄、装腔作势展现得淋漓尽致。再看李国香倒背着双手站在米豆腐摊子前,微微抬脸向斜前方看去,结合图画右侧的文字脚本:“谁知好景不长,镇上的国营饮食店调来了一位女经理,她对胡玉音的长相和经营作风十分嫉妒,每次逢圩都要到胡玉音的米豆腐摊子前转一转,看一看。”画面中虽然没有出现胡玉音的身影,但不难想到此时的李国香应该在观察打量着胡玉音,并流露出兼怀敌意和妒忌的神态(如图4)。

钟增亚曾说:“我的绘画应归于意象性的表现,即将自己对生活的感受通过综合、强化、夸张、凝练以优美生动的绘画形式表现出来。”[3]无论是主要人物形象的刻画,还是那些起到背景或补充作用的人或物的描绘,都可以看出是脱胎于现实生活,这与钟增亚在郴县桥口镇进行的探访和写生不无关系。但与此同时,钟增亚也将个人的艺术理解融入其中,如食客们对胡玉音和李国香不同的态度,一个是平静地进食、交谈,一个是交头接耳、指指点点,这就是钟增亚在吸收原著思想后,结合个人的理解和情感进行的再创作,用小店顾客对二人明显不同的情感态度,烘托出胡玉音和李国香迥异的形象。

(二)巧借风景表现情感。心理描写在小说创作中对塑造人物形象,抒发人物情感以及推进情节发展等方面都具有重要作用。在进行连环画改编时,由于图画这一表现形式和脚本篇幅的限制,往往很难直接进行人物心理的展现。在处理这一问题时,钟增亚从他擅長的中国山水画和人物画中汲取了灵感,“我很少在人物画的背景上留空白。我在补景的问题上作了多年的探索。人物与山水的结合也是我画风的一大特色”[4]。钟增亚常将人物置于风景之中来暗示或表现人物的心理。

正如王夫之所言:“景者情之景,情者景之情也。”[5]以景衬情或借景抒情是中国诗文创作的传统技法,但在绘画中也同样被广泛运用,借风景来表现画家本人或画中人物的情感。连环画的图幅70、71和72讲述的是黎桂桂含恨自尽,出走避难的胡玉音回乡后到背坟岗寻找黎桂桂时偶然遇见秦书田这一情节。在小说原作中,古华用了大段的心理描写来表现胡玉音当时悲痛欲绝的心情,也是全书中的一个小情感高潮。画幅70里胡玉音倒在坟堆和荒草中,秦书田从不远处的荒草后闪身出来跑向胡玉音的场景。画幅71中胡玉音失魂落魄地跌坐在地,秦书田俯身似要搀扶她起身。画幅72则是胡玉音掩面而泣,与秦书田并排走在月光之下。三幅图画所表现出的人物情感是一个逐渐积累和递进的过程,并最终在幅图73中达到了顶峰(如图5)。图画中以浓墨勾勒的一段枯枝将画面分成了两部分,上面是一轮朦胧的圆月,被薄雾一样的乌云遮掩着,冷冷地悬挂在夜空中。胡玉音掩面与秦书田并肩走着,乌云似大山般压在他们头上。整幅画中仅昏月、乌云,枯树和两人而已,却无处不令人感到凄冷悲凉,就连墨色都染上了几分寒意,画面强烈透露出胡玉音悲伤绝望的心境。除了烘托人物心理外,这幅寒月枯树图还富有多重意蕴:第一,凄冷昏暗的景色呼应着整个芙蓉镇紧张肃杀的气氛;第二,预示胡玉音往后艰难坎坷的命运;第三,胡玉音和秦书田并肩行走的身影为后来二人关系的发展埋下伏笔。

在塑造人物时,形为基础,其神则为人物赋予灵魂,使人物“活”起来。连环画的画面空间有限,虽然有时脚本文字能起到解释或补充的作用,但细节之处还是需要通过画面来展现。通过对人物神情、仪态的描绘,再配合景物的烘托,不仅能体现人物本身的性格和心理,还能表现出人物与人物间的情感、关系,甚至可以体现出某种暗示性的线索,达到“画有尽而意无穷”的境界。

三、“意在画外”的图像设置

连环画是通过图像语汇和连续性的画面,来进行艺术表述的叙事性绘画形式,而叙事性绘画创作所注重的是情节及故事的设计[6]。连环画多由文字作品改编而来,必须以画面和脚本文字来呈现故事情节。连环画的每一幅画面表现的是某个人物或一个瞬间,多个画面表现多个瞬间之间的相互联系,构成完整的叙事。而脚本文字一方面自身就是连贯的叙事文本,另一方面也是对画面的解释和补充。反过来,连环画的图画也是对文字脚本的图像诠释,二者相辅相成,形成图文互释的艺术形式。然而,连环画篇幅的局限无法容纳事无巨细的叙述,平铺直叙式叙事也难免令人乏味,因此钟增亚独具匠心地选择以带有暗示性和包孕性的画面来加深叙事的深度,并利用文画间的错位产生叙事张力,增强连环画叙事整体的曲折性和趣味性。

(一)暗示性、包孕性画面加深叙事深度。莱辛在《拉奥孔》中写到:“绘画在它的同时并列的构图里,只能运用动作的某一顷刻,所以就要选择最富于孕育性的那一顷刻,使得前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的理解。”[7]由于受到篇幅的限制,连环画无法展开笔锋来铺写盛大、繁杂的场面,那就需要在单幅画面中尽可能地凝结更多的要素和信息,再配合简练生动的文字脚本,令读者在有限的表述中品读无限的意蕴。而要想达到这种效果,就需要选择“最富于孕育性的那一顷刻”。

在政治运动愈演愈烈的情况下,人与人的关系也日益紧张,而所谓的“运动健将”们更要保持自身高高在上、不可亵渎的“伟大形象”。于是,无论是胡玉音与秦书田同病相怜、互相依偎的爱情,还是李国香与王秋郝狼狈为奸、暧昧苟且的不正当关系,都是在隐瞒众人的情况下展开的。钟增亚在处理这些情节时,多采用带有暗示性和包孕性的画面来展现,带有一种“一切尽在不言中”的意味。

“富农婆”胡玉音与“黑五类”秦书田之间的感情是压抑的、克制的,同时也是纯洁的、带有拯救性的,钟增亚的描绘带有正向性或中立性的暗示,如依靠在一起的两把扫帚,并肩站立的两只羊,或无意识的亲密的身体语言等等,处处流露出压抑而甜蜜的感情。而对于李国香与王秋郝这一对的关系,钟增亚主要突出其不合法和不道德性,常以负向画面加以暗示。在图幅80-91中,王秋郝暗中偷听酒醉的谷燕山大骂李国香,转后便到李国香的住处告了黑状,以图重修自己与李国香之前的关系,于是两人又重新勾搭在了一起。图幅90中(如图6),李国香俯身去扶跪在地上的王秋郝,但他们的身前却遮了一道门帘,暗示着他们之间的这种行为和关系是非正当的、见不得人的。仅仅是李国香俯身搀扶王秋郝这一个动作,却令人浮想联翩:他们之前发生了什么?之后又会发生什么?此外,当王秋郝和李国香同时出现在画面中时,通常都并非在空旷、光明的场所,不是在逼仄阴暗的吊脚楼内,就是以植被或其他遮蔽物做遮掩,更暗示出他们见不得人的卑鄙行为和不道德的关系。

(二)文画错位产生叙事张力。小说以语言文字为工具进行叙事,连环画则以图像与文字脚本的互相配合完成叙事行为。正如有研究者所说,“一部小说并不仅仅是语言的简单组合,它是由人物、事件、时空场景等等多种因素的有机结合,这些因素的内部诸方面并不相同,常常是相互对立、互相制约而又互为依存的,因此存在着各种各样的张力。”[9]连环画中也存在着叙事的张力。通常来讲,连环画的文字脚本是对图画进行诠释或补充,二者应处于同一叙事空间内。但在《芙蓉镇》连环画中,却存在着图画与文字脚本于叙事空间中错位的现象。

画幅99讲述的是胡玉音与秦书田真正结合的那一个清晨。图中画的是胡玉音的老胡记客栈伫立在狂风暴雨中,天地一片昏暗,只有客栈小小的窗户中透出一点光亮。文字脚本是:在黑暗中,秦书田的手模到了胡玉音,两人都吓了一跳,原来他们都刚脱了湿衣服……就在这个大雷雨的早晨,人世间的这一对罪人,终于在爱情的枯树上萌生出了新技……文字脚本所叙述的情节发生在屋内,画面描绘的图像则在屋外,这就造成了叙事空间上的错位,如果不将两者放到一起来看,很难捕捉到情节的全貌。其次,屋外乌云密布,狂风暴雨,令人生畏;而屋内的胡玉音和秦书田两颗枯竭的心灵却在爱情的滋润下重获新生,闪烁着人性的光辉。屋外是泯灭人性、残酷无情的政治黑暗,屋内却是人性和心的救赎。两个叙事空间的强烈对比产生了叙事的张力,暗示着冷血残酷的政治斗争永远无法泯灭人的感情和生命的活力,给读者造成强烈的情感震荡,同时也升华了作品的主题(如图7)。

2002年钟增亚因病去世,弥留之际,他曾对好友彭本人表达了希望《芙蓉镇》连环画能再出版的愿望。令人遗憾的是,这本连环画的原稿和第一次印刷的底版皆已遗失,虽然后来在第一版的基础上进行了翻印,但画质远不如初版,钟增亚遗愿最终未能实现,这是文艺界的遗憾,也是万千读者的遗憾,令《芙蓉镇》连环画愈显珍贵。钟增亚对《芙蓉镇》连环画的改编兼顾了文本的文学性和绘画的艺术性,将中国山水画和写意人物画的创作技法融入其中,给人以强烈的美的感受。钟增亚将《芙蓉镇》这部反思文学的经典以另一种形式带进了大众视野,进一步促进了其传播速度,拓宽了其受众群体,触发了读者对《芙蓉镇》在文学形象、审美意蕴等方面的重新发现,无疑是一次成功的、具有创新意义的改编。

参考文献:

[1]古华.芙蓉镇[M].长沙:湖南文艺出版社,2018.

[2]张盛良,改编.芙蓉镇[M].长沙:湖南美术出版社,1984.

[3]邵大箴.豪情与诗意——钟增亚的中国画创作[J].创作与评论,2012(9):117-118.

[4]胡良桂.论钟增亚中国画创作的多元探索[J].中國文艺评论,2020(1):88-94.

[5]王夫之.唐诗评选[M].王学太,校点.北京:文化艺术出版社,1997:170.

[6]汪晓曙.连环画艺术研究(一) 连环画——一种叙事的图像艺术[J].连环画报,2013(7):60-63.

[7]莱辛.拉奥孔[M].朱光潜,译.合肥:安徽教育出版社,2006:92.

[8]洪治纲.叙述的张力:小说叙述技巧漫谈之三[J].山花,1992(7):75-77.

作者简介:赵树勤,博士,湖南师范大学文学院教授、博士生导师。

刘子凡,湖南师范大学文学院硕士研究生。