文本与音乐

2020-01-25伍维曦

伍维曦

【摘要】附加性乐曲是欧洲中世纪天主教仪式音乐的重要类型,也是在西方音乐的文本化记谱思维处于萌芽之际,就被记录下来的声音符号。在附加性乐曲的书面形态中包含着复杂的歌词与音乐的关系。而存在着“以辞指声”和“声辞合抄”现象的我国魏晋乐府歌诗,与这种卡洛林文化蕴育出来的、同样立足于口传实践与记忆传承的“音乐一文学综合体”有着相通之处,即:通过对不同乐曲的歌词文本拼接组合来造成一个新的可供演奏(唱)的乐曲的书面形态,并指示后者的大致結构;对于身处这种环境中的音乐家而言,文字被赋予了提示性乐谱的功能,语音符号与乐音符号交叠重合。将这两种不同文化环境中的音乐制作及记写实践进行对比观察,便有可能深入乐音/语音在记忆/书写技能和文本化/符号性观念制约下的各自发展路径及相互影响的机制,由此在文学史和音乐史之间发现某种古老而重大的联系。

【关键词】以辞指声;声辞合抄;中世纪;附加性乐曲;魏晋南北朝;乐府歌诗;文本;音乐

在以视觉形态记录音声的早期历史上,文字或类文字符号扮演过无比重要的作用,可以认为:欧亚大陆上各种古老的音乐文化中,绝大多数记谱系统——无论是记写声乐还是器乐——都源于文字或对已有文字符号的借用、简化与变形。作为现代西方高度文本化的精密记谱法的源头,法兰克人对于从罗马输入的天主教仪式中音乐成分的整理,一开始就借用了教士的文字技能(不仅是记录音高的纽姆符号脱胎于音标记号,对于词乐一体的圣咏而言,歌词文本本身就包含着音乐的形态与结构信息),这一时期的“附加性乐曲”留存下来的书面形式,代表着一种从口头音乐向书写音乐转变的混合形态,以及在中世纪音乐文化的主体中,文本化传统与非文本化传统的复杂相互关系。而在中国的中古时期——魏晋南北朝的音乐文化中,我们也可以发现某种类似的实践与思维,即通过对不同乐曲的歌词文本的拼接组合来创造一个新的可供演奏(唱)的乐曲的书面形态,并指示后者的大致结构。如果将这两种历史上的音乐现象进行对比观察,便有可能深入乐音/语音在记忆/书写技能和文本化/符号性观念制约下的各自发展及相互影响,及其与欧洲/中国的文学史/音乐史的关系等宏大的命题。这种对比研究给予我们丰富的联想与启示:两种音响一文本观念的相似或相通之处,似乎指向了欧亚大陆音乐文化中记谱法的某些根本性和规律性发生机制;而二者在许多“外延”层面上的巨大差异,却不啻暗示了起源阶段的欧洲天主教文明的某些特质对于其音乐机制的决定性影响,使我们作为“局外人”对这种文明及其音乐文化的某些本性产生更为深刻的认识。

作为一个文明共同体的欧洲的形成,无疑是在卡洛林时代(8-9世纪)。这一时期发展成熟的天主教仪式圣咏,不仅成为中世纪音乐的渊薮,也是后来西方音乐在实践与理论上的真正来源。在西罗马帝国崩溃及至几个世纪的动乱之后,拉丁基督教文明终于重现曙光。在所谓的“卡洛林文艺复兴”时期,不仅古典学术与学校教育得以在天主教教会体制内重新建立,也出现了许多创造性的文化成就,代表了一种全新的欧洲文明最初的底色。在卡洛林音乐文化中,“附加”(troping)作为一种乐歌制作手段和音乐形式的观念十分重要,对西欧音乐的后续发展影响深远。

“附加”实践的本质,是以文字或类似于文字的符号(如早期的“纽姆”)来辅助记录音乐曲调及与乐曲在礼仪环境中共生的歌词文本,它既是一种对声音信息的记录手段,又是制作新的声音内容的方式,二者在实践中难分难解。对于运用它的教会人士来说,就形成了一种“附加”技能与思维。将文字作为音乐形态扩展变化的提示性符号,不仅成为西方音乐记谱法和乐谱的滥觞,也可以被视为对音高和节奏等音乐元素进行预先设计的“作曲”观念的先导性条件。“书写技巧是在学校中习得的,而不是天生的,而书写技巧的学习,相当艰难。因为它不仅仅是握住鹅毛笔或是凿刀,还必须掌握拉丁语,古典作家、‘哲学家、诸神父在这些学校或修道院中被当作‘语法或‘修辞研究对象的知识。”掌握着书写与文本制作的技能,是中世纪天主教音乐家与其他类型的音乐家最根本的区别;而参与仪式音乐实践,又是中世纪的知识阶层不同于其他古代文明中文化精英的特质。从附加性乐曲的形态中去理解这一现象,有助于我们发现音乐活动对于其所属的文明本性的反应方式。

“附加”与“附加性乐曲”(指在中世纪音乐的术语学研究中经常引起歧义与争论的tropus、prolusa乃至sequentia等)既有关,又不同。前者是从卡洛林时期发轫,几乎贯穿中世纪西欧音乐文化的一种实践形态,直至14世纪的“新艺术”时期,伴随“作曲”实践的成熟才逐渐退出历史舞台。而“附加性乐曲”所指的对象要集中得多,而且在卡洛林时期,作为从罗马输入的圣咏乐曲的“北方”衍生物,更加依赖口头与记忆。从历史的发展来看,天主教仪式圣咏尽管孕育了多声部技术和作品式音乐,但并没有破茧成蝶、自动成为脱离仪式语境的自为音乐艺术,而是在近代前期(尤其是宗教改革运动前后)与羽翼渐丰、以娱乐和审美为目标、日趋采用商业化模式的“艺术音乐”渐行渐远。直至20世纪,乐谱对于天主教仪式音乐实践的作用,依然与乐谱对于艺术音乐的作用截然不同。而饶有趣味之处在于:从卡洛林时期“附加”观念产生之时起,口传记忆与文本记写(包括乐谱的雏形)两者并不矛盾对立,而是以一种相互补充和写作的方式共同支撑着“附加性乐曲”的制作与传播。这种情形在音乐史上当然不是独特现象,甚至可以说是一种常规;但就中世纪欧洲的经验来看,文字一乐谱的符号形态对于口传记忆的音声呈现的积极反向塑造与规范,却与其他文化中的音声一乐谱关系大不相同,其结果当然是催生了人类历史上独一无二的“音乐作品”现象,使音乐艺术具有了与文本文学作品相似的形态与功能。究其原因非常复杂,笔者曾著文试图加以分析与解释,在此亦不重复。本文只是希望从一种局外人的视野,结合中国学者比较熟悉的非西方经验,对于“附加”实践兴起之际“附加性乐曲”中的某些类型,进行一个新的比较性审视。

一、“附加”实践中的以辞指声——普罗苏拉与部分歌词的塞昆提亚

在天主教仪式音乐的起源阶段——卡洛林时期,“附加”是一种极其重要的制作(making)圣咏(包括歌词文本与音乐曲调)的手段。这与音乐作品的观念与实践成熟之后,作为文本被创作(composing)的欧洲音乐的存在方式有着根本的不同,但又不同于基本不用或很少依赖文本符号进行记录的民间音乐(例如中世纪社会生活中广泛存在的流浪艺人与游吟诗人的音乐)。“附加”是一种与文本制作有着密切关系的音乐创制思维,但在“附加”手法中,音乐的声音形态又没有真正的“文本化”,还远远不能视为由特定作曲家创作的作品。

从中世纪音乐史的演进来看,各种形式的“附加段”——这里取其广义,即通过“附加”手法制作和流传的各种音乐类型——最为盛行的时期,正是从9世纪中叶至11世纪中叶,即从卡洛林文艺复兴催生了真正具有法兰克特质(也可以说是真正中世纪的、欧洲的和天主教的特质)的仪式圣咏体系,到所谓“12世纪文艺复兴”多声部音乐大量出现在仪式音乐实践和有量记谱法产生之前的大约200年。我们首先从音乐的“制作”与“创作”的差异比较、仪式实践中诗歌与音乐的共生关系、语言(文学)与音声(音乐)的文本化的异同及仪式圣咏制作者的身份等视角,对这一时期天主教音乐文化中的“附加”现象进行描述与梳理。

拨开因史料的零散和术语使用混乱而形成的迷雾,运用现代概念化的定义,所有的附加段都有一个共同点:“它们通过附加歌词或音乐或同时附加二者扩展了标准的礼仪项目。”或者更进一步说:“附加段是一种延展诗文和音乐的中世纪实践的产物;在音乐历史的语境中,‘trope这一术语可以指任何被附加在一首已有的圣咏之上、但并不改变该圣咏的歌词文本与曲调结构的文本或曲调的成分。原始圣咏与附加成分的界线仍然是可以识别的,这一纯粹的形态特征也是这一类型唯一不变的特点。”而继叙咏作为一种音乐形态更为完整和独立(但不一定脱离仪式环境)的附加形式,从发生学和形态学的意义上也符合这一定义。附加段与继叙咏完全是卡洛林时代的产物,现存的手抄本文献显示:这一类乐曲产生的地理范围在法国利摩日和瑞士圣高尔之间,而这正是卡洛林王朝的核心统治区域,也是12世纪之前,欧洲修道院文化最为发达的地区之一。在单声部圣咏的框架下横向附加的手法“与其说是一种中世纪现象,倒莫如说是卡洛林现象”,在这一时期,从罗马输入的仪式圣咏与法兰克本地僧侣的实践形成了某种张力,而体现着法兰克人创造力的附加性乐曲正“强调而不是抹杀了二者的区别”。

附加性乐曲作为一种附丽于已有仪式圣咏的产物,其基本存在价值,在于对仪式语境中的歌词文本及与之相配的曲调进行释义与拓展(例如来自《旧约》的歌词文本,常常被重新加以解释或“引导”,以使之适应天主教的教义),并最终对于仪式本身进行装饰(装饰的规模与程度通常由該仪式在教会年历和所在教区的地位来决定)。以弥撒圣咏为例,在各个环节中除了《信经》之外——这是因为该文本从信仰的角度最为重要,不容变乱,也可能是因为其最晚进入弥撒仪式——所有的部分都可以被附加处理。由于仪式本身具有强烈的呈现与表演的意味,附加实践并不是孤立地与文本及曲调发生关系,诚如诺特克所说:

当我把这些小诗拿给我的老师马尔切斯特看时,他非常高兴,把它们作为一组抄写在一卷纸上,并把不同的作品交给不同的男童去演唱。他告诉我,应该把它们收集成册,作为礼物奉献给一位名人,我听了后感到诚惶诚恐,以为我自己永远做不到这点。

这表明,附加实践的新产品必须首先用于“演唱”,其次在可能的情形下,再“收集成册”,按照“文人应酬”的习惯将抄成的书面形式赠献、保留与传抄。许多通过口头的方式产生并纯粹由记忆传承的附加性乐曲,即使保留下来,其形态(尤其是旋律部分)也在不断变化。与一位阿玛拉里乌斯(Amalarius)有关的9世纪日课应答圣咏上著名的“三重花唱”(neuma triplex)附加段,不仅可以在不同的圣咏之间移植,而且在不同手抄本中形态差异极大。在卡洛林时代,附加性实践无疑处于口传心授与书面流传两种形态的反复交错之中,直到11世纪,有着确切音高的记谱方式得到广泛运用并且多声部技术开始出现在实践性乐曲中,口头传统才开始逐渐让位于文本传统。尽管诺特克聪明地借助文字来填充难以记忆的较长旋律,而不小心触及“附加”,但记写并不能取代记忆,尤其是在仪式圣咏实践中。只是附加性乐曲由于是既有的圣咏的衍生品,又需要一定的文字和音乐加工能力,比起由罗马钦定的仪式中的圣咏,更有可能以书面的形式保存下来。这引出一个耐人寻味的联想:在礼仪实践中,教士们的身份更加接近巫师,而后者是不需要记谱和抄写的;只有当他们在礼仪之外从事风雅的文艺活动时,作为文人,也作为身处知识精英圈子的人,为了保留、交换和传播作品,文本才变得重要起来。无论是借助口头的即兴制作与记忆传授,还是像诺特克所叙述的那样,因为记不住那些非常长的旋律,在受到一位游方僧侣的启发后,进行模仿写作,并将写成的习作给老师审阅后修改、定稿这种典型的文本写作形式(当然从长时段或集体创造的角度来看,这两种制作方式总是并行交缠的),附加实践观念下乐曲的制作生成总是基于对已经存在的、用于“表演”(我们可以将宗教仪式视为一种特殊形态的表演)的音乐诗歌的润饰、改造、拼合。这些音乐诗歌,既可能是一种口传记忆中的声音形态(包括乐音和语音),也可能是已经被卡洛林小写字母和早期的纽姆符号记录下来的“文本”,或二者兼而有之,其所催生的新作,亦复如此。我们现今在历史文献中所能看到的,只是其有幸保留下来、可能经过无数次口头或书面改编、窜入、合抄后的化石般的“文本”。当然,这绝非后世所理解的体现特定艺术家的某一特定创造行为的“作品”。

为了进一步从比较的视野来理解这种中世纪欧洲的音乐制作思维及其遗存的文本形态,我们着眼于“附加性乐曲”中的两个类型:纯文本的附加段普罗苏拉与部分歌词的塞昆提亚进行分析。

“普罗苏拉是一段为配合格里高利圣咏中的花唱段落而创造的文本。”“prosula”是“prosa”(散文)一词的指小形式(diminutive),通常指将一个新作的歌词片段添加到已有的圣咏曲调中(如弥撒中的慈悲经、奉献经,日课中的申正经文、晚课经),当然后者常常是较长的花唱段落,经过词句的插入后,其形态就变为音节式了。添加后的新形式(即一首普罗苏拉)与原来的圣咏并存不悖。

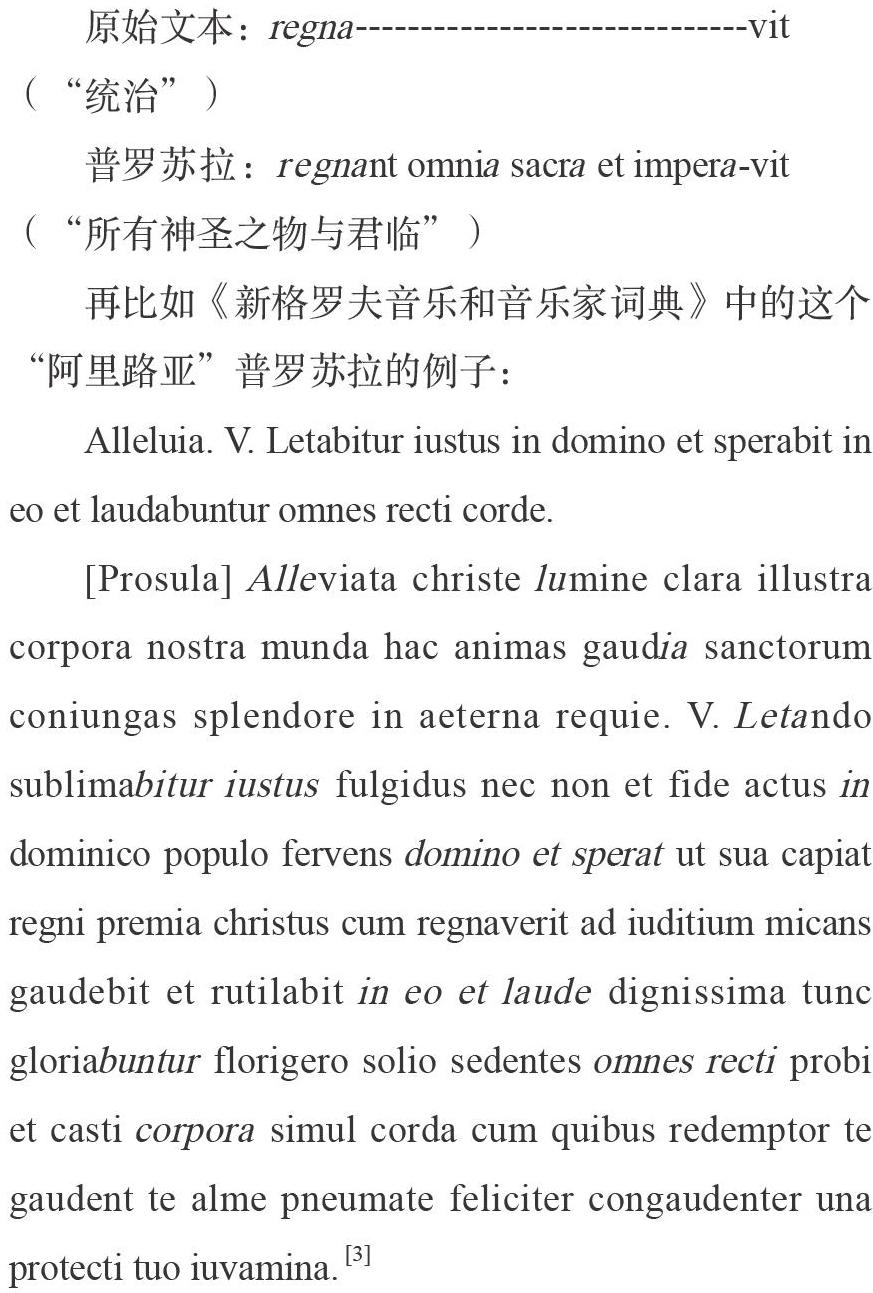

以嵌入阿里路亚及经文词句中的普罗苏拉《说啊,在万国中》为例,原来圣咏的第一部分“Alleluia”被替换成了近乎一字一音的音节式风格的附加段“让你的子民都得到赞美”;而第二部分的诗篇词句“说啊,在万国中”的歌词文本则被分割重组,予以改头换面的释义。从整体上看,原来纽姆风格的格言式乐曲被转化成了音节式的描述性乐曲,手法相当巧妙。而以插入词句来改变乐曲形态的手法可以出现在非常细微的环节,根据所谓“谐音”(assonance)的原则,来配合原来花唱式圣咏中的元音,例如:

普罗苏拉中的斜体部分都是被“切割”的阿利路亚及诗篇词句“V”的歌词,原始的仪式圣咏文本被以单词甚至是音节为单位予以巧妙而圆熟地拼合重组,被拓展成了一段全新的文本。尤其不能忽略这一附加文本过程中的音乐信息:无论是原来歌词短少的阿里路亚还是新制作的冗长的普罗苏拉,都用于表演性质的仪式咏唱:“看起来阿里路亚普罗苏拉的出现正是9至11世纪的礼拜仪式发展的一个表现方面”,礼仪发展的过程也就是附加实践依托原有的圣咏不断展开的过程。可以假定:普罗苏拉的制作者和咏唱者,即使在没有记谱的情形下,对于该附加文本与阿里路亚所共用的同一曲调也是熟悉的,被打碎分散在新的普罗苏拉文本中的原来阿里路亚圣咏中的文本片段,其实包含着丰富的旋律信息,并引导着熟悉原来花唱式阿里路亚的教士在音节式的织体语境下,重新呈现阿里路亚的曲调。此外,圣咏的歌词(除了取自诗篇之外)一般在陈述时使用第三人称,而普罗苏拉的歌词中却常常出现第一人称复数的动词,暗示着群体性祈祷的仪式背景,这也使得“普罗苏拉的歌词的性格也只有在其所依托的圣咏的语境中才能得到完全的理解”。下面这首来自BNF.fonds.lat,1118手抄本的阿里路亞普罗苏拉,也没有以文本附加的形式出现在其他三份源自法国南部的抄本中,很好地展示了原有圣咏与普罗苏拉的“嵌合性”(谱例1-3)。

就整体来看,词句插入的手法可能对一个本来完整的圣咏曲调进行全新的释义,并形成一个新的曲调,如这首慈悲经附加段《全能的父》(谱例4)。

谱例4中,(a)为没有普罗苏拉的圣咏,这是一个短小的花唱式乐句;而经过改造后,原来圣咏中“eleison”之前的部分成了一个音节式的片段(b),有趣的是,在《通用本》中,这个不带普罗苏拉的慈悲经曲调却以来自前者开头的“全能的父”来命名。这可能暗示着:作为普罗苏拉的词句插入改造的那个真正原来的慈悲经曲调已经被遗忘了,现在的“这些慈悲经旋律有可能是先为配合附加的文本而写出来,只是后来才被转换成了花唱式圣咏的”,这不啻表明了中世纪早期附加实践中乐音和语音、歌词和旋律、口传与记写关系的复杂。

谱例5中这首慈悲经附加段《天国的创造者》和作为其插入对象的慈悲经的关系却很微妙:三句配以相同曲调的纽姆式风格的歌词,作为前导,被插入各重复三次的慈悲经的三句经文中(谱例5)。

1.天国创造者,永恒的神

4.基督,从天国来佑助我们

7.圣灵,照亮我们的心

这样,原来由9个句子组成的慈悲经被拓展成了12句,但插入部分的曲调与原有的慈悲经曲调十分近似,却不完全相同。我们也很难确定,它们究竟谁先产生,并影响了谁(尽管二者一定是有关系的),而这两个相似的曲调是否一个被口唱生成在先,另一个被书面创作在后,也是一个迷人却注定无解的问题。

谱例6则接近于教科书式的“普罗苏拉”的定义,一段文句被完美地插入“Kyrie eleison”这个希腊语文本中,将花唱式圣咏改造成了音节式(谱例6)。

上帝,关善之源,元始的父,一切德行由他而来,垂怜我等。(黑体字是被分割的“Kyrie eleison”意)

这三种不同的插入方式,实际上已经对“Kyrie eleison”这个原始文本进行了不同形式的分割与拼贴,并且正是这种语言文本的“杂入”成为音响形态变化的依据。对于这种仪式音乐的实践者来说,即使没有任何乐谱的信息,歌词本身的形态变化其实已经传递了咏唱时音乐的变化。而许多中世纪音乐专家认为,根据丰富的文献学证据可以推测:在普罗苏拉中包含着许多最早的附加段。由此几乎可以肯定:在只有歌词文本的提示下,中世纪的教会音乐家完全可以根据“Kyrie eleison”的三种普罗苏拉变体,演唱出不同的曲调,尽管不一定就是我们所掌握的这几首。

如果说被视为附加段(tropes)之一种的普罗苏拉代表了根植于天主教仪式的通过歌词的形式(当然在实践中有可能是记忆中的口传文本,也可能是其书面形态,或二者的混合)来保存其曲调信息的思维,那么在更具有独立性(即更有可能脱离宗教仪式独立地存在——无论是演唱还是阅读)的附加性乐曲——继叙咏中,这种思维便有了更为明显的反应,正如理查德·霍平所言:

许多最早的继叙咏旋律(包括诺特克所用的几首)都有不同于其文本的开头辞句的特别名称。在有些时候,这些名称通过给出诗句的开头辞句涉及到一首有关的阿里路亚。但在大多数时候,对我们而言这些名称是无法解释或意义不明的。有些可能是暗示某种世俗的来源:例如,Puella turbata(心烦意乱的女孩)……Duo tres(二三)或Cithara(基萨拉或里拉)。还有一些似乎在指示其起源地,例如,Romana(罗马的)、Graeca(希腊的)、Occidentana(西方的)和Metensis(梅茨的)。存在如此众多和继叙咏文本毫无干系的名称,强烈地暗示着这些曲调曾有着属于自己的独立身世。这种设想也从以下的事实得到佐证:相同的旋律——带着相同的名称——还常常出现在不同的歌词文本上。很显然,如果这些旋律不是已经存在,就是为这些文本中的一个而创制的;但是我们一般不可能去确定哪一个文本是最原始的。甚至在最古老的继叙咏中,我们也可以发现两个及以上文本配以同一曲调的现象,一些曲调最终所服务的文本竟然有二十个甚至更多。而同一文本占有几个曲调的情况要少得多,但这在诗体和音乐形式都趋于标准化的晚期继叙咏中更多见些。无论继叙咏曲调的来源是怎样的,无可否认的是,新词填旧曲的趋势在继叙咏的曲式发展史上是主要的,甚至是决定性的。

这种现象与中国音乐文学史上屡见不鲜的“合乐填词”十分相似(最近的例证应该是清末民初的学堂乐歌)。尤其是透过不同的歌词信息,例如对现代研究者来说错乱无解的、与来自《圣经》的词句似乎无关但又固执地附着之的曲调名称,几乎使我们马上想起乐府歌诗中那些被一再使用的母题和后来代表长短句格律的本来指示着外来乐曲信息的词牌。在我们的传统中,乐府和词乐几乎都没有任何乐谱信息流传下来,而在这些类型还作为“音乐-文学综合体”活跃的时候,这些似乎与具体的文学文本(歌词)无关的文字信息无疑指示着音乐家们的演绎。而欧洲中世纪的这些“填词者”也并非“单纯的文字工作者”,尤其需要注意的是:尽管这一时期文字的流传与保存形态比音乐要稳定得多,但有关“文学文本”的概念——相对于古罗马人和近代欧洲人——还远未成型,在音乐曲调的陪伴下,这种多半依靠记忆与口传的文本的易变性和模糊性是很强的:

显然这些作者们并未将继叙咏曲调视作只能严格依循的固定不变的形式。相反,他们将这些曲调作为基本素材、用各种变化手法来加以处理。在单个乐句内部,音符和动机的反复或省略都要与不同音节数量的文本詩行相匹配。更为明显的改变是通过重新调配音乐素材来制作完全不同的音乐——以及文本——形式。

在老版的《新牛津音乐史》第二卷中给出了一个例证:一首曲调与歌词在运用中同时发生变异的继叙咏,在圣高尔的写本中,这是一首为圣斯蒂芬日而准备的乐曲(它很可能出自前文提到的早期附加性乐曲的重要制作者诺特克);而在稍晚些的圣马夏尔写本中,却是为主显节而准备的圣咏。这里,圣高尔版本为七段,圣马夏尔版为九段。和许多继叙咏的格式类似,开头和结尾分别为总括性的,中间的各段(圣高尔为五段,圣马夏尔为七段)歌词均分为两句,分别重复配以旋律。这一对开头和结尾的曲调的相似性甚为明显。除此之外,还能发现许多旋律同源的痕迹。如第三段最后、第四段开头和结尾、第五段的结尾都高度相似;而圣马夏尔版中的第六段和第八段,似乎是两个(相对于圣高尔版而言)扩充的段落,其结尾部分和其他各段的相似度也很明显;最有趣的是圣高尔版的第六段和圣马夏尔版的第七段,都出现了非常具有特色的五度跳进音程,旋律轮廓仅有微小的差别,在这一段旋律的中间和结尾,我们也可以发现高度的重合(尤其是如果不考虑现代研究者根据手抄本上的指示和歌词推测的节奏安排)。从歌词文本的语义逻辑及内部结构上看,描绘性最强的、仿佛戏剧高潮点的段落正是这两段。但如果我们接受了这两个版本其实是同一母体的变体之后再反观,便会觉得这是两个变化十分剧烈的变体(如果不是将它们视为两首同属第八调式并具有形态相似性的继叙咏的话)。无论如何,这两个版本显示出早期附加实践中一个重要的形态学要素:不同的曲调往往共享着一个具有较高识别度的材料库,这正是被以口头即兴方式“制作”的许多自发性“音乐-文学综合体”的重要特性,熟悉这些材料的艺术家会娴熟地凭借记忆信手拈来,像变戏法一样造成许多曲调和歌词你中有我、我中有你,但又并不完全一致的景观。我们很难用以被创作出来的经典作品为叙述核心的音乐史和文学史中惯用的“模拟”“用典”或“拼贴”来理解这种关系。

继叙咏本质上乃是“附加段”的衍生物。作为既有圣咏上的花唱附加的“第一类附加段”,如果出自阿里路亚,那么它在中世纪文献中被称为“塞昆提亚”(sequentia),而如果这个“塞昆提亚”被配以音节式的歌词,那么它就可以被视作是一首继叙咏了。然而,中世纪音乐术语之于现代概念化学术的一个表现特质在于:混乱性总有例外。这种情况其实正是附加实践中曲调与歌词复杂关系的写照。一些部分被配以歌词的塞昆提亚——产生的年代被认为不早于9世纪晚期,这些歌词片段同时也出现在其他完整的附加文本中,“有的还有两个甚至更多不同的文本。在几乎所有的例子中,塞昆提亚的部分歌词都保持着固有的位置,并因此实际上嵌入在继叙咏的文本之中”。例如出现在一首名为“Celebranda”的塞昆提亚的第九乐句位置的部分歌词是:

Nobis det ut omnia/quae sunt patris et sua/premiaaetema

Salus et victoria/illi sit et gratia/omnia per secula

我们的一切都属于天父和他永恒的荣耀,所有人不分老幼都赞美他的宝藏与胜利。

从押韵和语义来看,这很明显具有欢呼性诗句的性格。这仿佛是在一首节日庆典乐曲的情绪高点发出的欢呼(如同前面所举的圣高尔和圣马夏尔的例子中的第五段和第七段),这又暗示了歌词在圣咏的早期书面化过程中所发挥的“乐谱”功能。有的学者认为这种部分出现的歌词段落代表着花唱式塞昆提亚向音节式继叙咏“进化”的某种遗制;还有学者认为“尽管含有文本的塞昆提亚乐句总体而言是分散的,但如果将它们作为一个整体放在一起却会呈现出完整的音乐意义。因此,它们曾被认为是一些古老的广为人知和受到喜爱的歌曲,通过插入塞昆提亚的方式得到了精心的保存”。而无论这种形态是“层累的”还是“阑入的”,在中世纪早期尚不存在“音乐作品”观念的仪式圣咏的附加实践中,其最后的音乐形态意义其实都是通过歌词文本的形态及位置来实现的。“这些塞昆提亚中的部分歌词也有着元音‘a上的押韵以及完全形式的继叙咏的双行诗节的特征”,则表明它们被收入附加段时教会音乐家——虽然还不能称之为“作曲家”——对歌词文本进行的改造(正如将这些片段放在哪个位置无疑也是经过权衡的,而且很可能受制于该乐曲所表演的仪式环境),以使之适应“阿里路亚”的氛围,可以想象的是:这些歌词所对应的原始旋律(如果存在的话)也必定经过改造,对于熟悉这种实践的音乐家来说,在没有纽姆符号的情况下(例如在某些“Prosaria”的文献中——如收录了“Celebranda”的圣马夏尔手抄本Paris B.N.Lat.1240),这种被置于特定结构位置的“部分歌词”不啻为一种“声辞一体”的乐谱,这对于其他的早期附加性乐曲——尤其是歌词为成对的继叙咏风格的来说,亦是常态。

二、乐府歌辞的“拼凑分割”与“声辞合抄”——以《宋书·乐志》为例

前述天主教僧侣在附加性实践中以歌词文本来记录指示其所对应的曲调的做法,在汉魏乐府歌诗的现存文献中也可以发现。“乐府本就是一种‘歌诗,一方面编制用‘诗的体裁,一方面又谱音乐以歌之,合这两个条件,才叫作乐府。”“乐府”作为王朝政府机构的一个组成部分和帝王宫廷的一个负责仪式与娱乐的音乐机构,对于“乐府歌诗”的形态产生了决定性影响,也由此区别于文人士大夫为了仪式以外的目的而创作的歌诗。

在从汉魏到晋宋的乐府歌诗的传承过程中,正值古代中国大分裂与大融合的时期。与西罗马帝国晚期和中世纪初期的西欧近似,音乐文化的面貌在这一时期发生了剧变。由于国家动乱、朝廷播迁,以“乐府”为核心的宫廷音乐机制不断受到严重的毁坏(包括乐人流失、乐制中断、乐器散失),在前代宫廷中表演的歌诗在后代数量越来越少,其内容与形态的变化亦越来越大;由于文化地域中心的变化及中外文化的交流(尤其是两晋之际,衣冠南渡,建康取代洛阳成为文化正统,而随着“五胡乱华”与佛教东传,大量西域、印度和中亚族群来到中土),乐府歌诗在“传承”的名义下,又不断摄入新的素材;此外,这一时期五言诗逐渐从乐府的歌诗文本嬗变为士大夫精英所把握的高雅文体,文学风格意识与批评意识极大地影响了五言诗的文学形态,也间接而重大地影响了乐府歌诗文本的保存形式,并在很大程度上促成了独立的纯文学形式从歌诗中分离。

《宋书·乐志》在先唐音乐文献中具有特殊的重要性,现存正史中,《后汉书》《三国志》都没有乐志,《晋书》则是唐初所修,距离汉魏两晋已经遥远,在班固《汉书》之后,最集中记录东汉、三国和两晋宫廷音乐活动与体制沿革的著作只有沈约此书了。而在传世文献中,从东汉初年到南朝齐梁时代这四百多年间的乐曲和乐舞的歌诗文本,也主要保存在《宋书·乐志》之中。由于这一时期经历了东汉与西晋末年的两次大规模动乱,朝廷音乐机构与仪式及宫廷乐舞的传习两度中断,又分别由曹魏和东晋重建。而就文学史和音乐史的发展来说,这一时期又经历了关键性的嬗变——从建安至永明,完成了从以辞赋为中心到以诗歌(尤其是五言诗)为中心的文学实践与观念的转变(乐府音乐传统在这一过程中亦发挥了重要作用);而永嘉之际的丧乱造成了以黄河流域为中心的汉魏音樂文化的倾覆,以清商乐为主体的南方音乐文化第一次在历史上具有了主导地位,而辗转曲折传承至齐梁时代的汉魏旧乐已经非常零星散碎了,对于以文化正统自居的南朝人士来说,这只是一种古老的回忆。

在这种情形下,保存下来的所谓“古词”的文本“不可解”其实就不难理解了:因为这些文本并不是建安时代之后由魏氏三祖等文化精英创作的“文学文本”,而是由东汉宫廷音乐家所制作的具有提示功能的乐曲的“文字化记谱”,其理解方式与钟嵘《诗品》中品鉴五言诗的方法截然不同。而经历了时代的丧乱变迁后,理解这种辅助记忆的“文字化记谱”的关键——乐工的传承中断了,对于这种文本中所包含的乐曲、歌词乃至舞蹈动作等信息,当时人都无法正确理解了(手抄本时代文献在传抄和释读过程中出现讹误,当然是使得这种文本的“不堪卒读”性质大大加强的原因,但如果音乐表演的传承没有中断,这种技术性的误差是可以被纠正的;而且熟悉这种文本信息的音乐专家的存在,本身就可以大大降低传抄中产生的讹误率):不仅无法被沈约这样精通汉魏以来文学一诗歌传统的士人精英所理解,也不能被与他同时代的宫廷音乐家所理解。这就是为何存在大量“不可解”的“古词”的原因。

在保存下来的乐府歌诗文本中,我们会时常发现同一文本的整体和部分的不同变体,而这些变体之间的关系,与中世纪初期的附加性乐曲的歌词文本中的某些类型十分近似。如《白头吟》的“本辞”与“晋乐所奏”(括号内为“晋乐所奏”添加的部分):

皑如山上雪,皎若云间月。闻君有两意,故来相决绝。(一解)平生共城中,何尝斗酒会。今日斗酒会,明旦沟水头。蹀踥御沟上,沟水东西流。(二解)郭东亦有樵,郭西亦有樵。两樵相推与,无亲为谁骄?(三解)凄凄重凄凄,嫁娶亦不啼;愿得一心人,白头不相离。(四解)竹竿何袅袅,鱼尾何离徒,男儿欲相知,何用钱刀为?龄如五马啖萁,川上高士嬉。今日相对乐,延年万岁期。(五解)

如果把“晋乐所奏”作为一首诗来读,意思远不如“本辞”那样连贯,而多出来的部分真好似加入原有圣咏乐曲中的普罗苏拉!传统观点认为,“本辞”是入乐前的文本形态。如果是这样,那么这首配合“本辞”的乐曲必定有多个变体,或者说在奏乐时,乐人完全可能在这个曲调的基础上进行即兴装饰,而这种衍生出的音乐没有保留下来,只有“晋乐所奏”的《白头吟》中添加的文本指示着这种变体。对此,清初学者毛奇龄在《皇言定声录》中说:“汉魏乐府每为晋宋间宴飨所奏,则略改原文,分章别节。如《艳歌何尝行》《东西门行》诸曲分注节解,日一解,日二解,且日右一曲某乐所奏,至今可考也。”所谓汉魏“相和大曲”的曲体结构(或者称之为表演形态)其实正是通过现存乐府歌诗文本中的“艳、解、趋、乱”等术语指示的。当然,有些更为大胆的学者认为,所谓本辞却可能是文人的作品意识产生后,对本来具有“原生态”色彩的“某乐所奏”的歌诗文本的“净化”与修饰。这是一个类似先有鸡还是先有蛋的迷人问题。其实,这也适用于许多天主教仪式音乐中衍生的附加性乐曲的不同“亚文本”之间的关系。总之,对于熟悉乐府表演实践的乐人来说,一份歌诗文本,其实就是与中世纪仪式圣咏书相似的提示性乐谱。

这种实际承载着曲体和表演信息的歌诗文本,大量见于文献(尤其是《宋书-乐志》,而汉魏两晋南朝乐府歌诗的不同变体形式最终都被收入了郭茂倩编的《乐府诗集》),余冠英在《乐府歌辞的拼凑与分割》中指出:“古乐府重声不重辞,乐工取诗合乐,往往随意并合裁剪,不问文义。”并将这些“拼凑与分割”的方式归纳为八类:本为两辞合成一章;并合两篇联以短章;一篇之中插入他篇;分割甲辞散入乙辞;节取他篇加入本篇;联合数篇各有删节;以甲辞尾声为乙辞兴起;套语随意凑合,无关文义。

在今存的乐府歌诗中可以发现大量“拼合性”的文本,其产生原因,可能是将歌辞同其原本所对应的曲调杂抄在一起,其制作者可能就是乐府中“粗知读写”的音乐家;而许多乐府诗文本在结构上所具有的“民间”性,例如含有大量常见套语(并非是文人诗学意义上的“用典”)、程式化的结尾和冗长多余的诗句甚至文意的前后矛盾,都可以“看作职业表演传统的痕迹”。而一旦这种自发性的文学一音乐结合体进入文人创作中,其“民间性”或“表演性”就将被更符合纯文学形式感的修辞特性所替代。那么我们如果以“非文本文学”角度视之,这些诗歌“文本”在当时的音乐实践语境中,是具有为表演者提示音乐段落进行的作用的,即“乐工将歌辞割裂拼搭来凑合乐谱,是乐府诗里的常见情形,非入乐的诗便不会如此”,并且“如果我们假设一首歌曲的创作是由‘主题片段构成,并且片段与片段之间的衔接和转折给人带来一种特别的乐趣,‘杂烩就变成了‘集成曲,而且内容上充满断裂的连贯性给听众带来愉悦”。此与附加段及继叙咏的产生机制十分相似:二者的最初形态都是“在即兴创作的压力下利用现有的诗歌模式”生成的。“如果歌手积累了标准公式的保留曲目,当他被要求用主题和共识系统的知识对一个分句进行富有特征的表述时,每一种公式对他都是有用的。它们属于习惯和联系的综合体,可以使歌手用很快的速度作曲。”而现存《乐府诗集》中对文本的分类,仍然是以音乐表演形式或音乐形态为依据的(如铙歌、相和歌、杂曲;相和歌又分相和、平调、清调、瑟调、楚调、吟叹、大曲等。直至《隋书·经籍志》依然将“乐府”作为一个音乐表演类别下的“节目文本”而非文学体裁与“鼓吹、清商、燕乐”等十部“歌辞舞录”并列),这与礼仪圣咏的实践者在运用纽姆符号之前就已经按照调式对圣咏的歌词文本进行分类的做法也很相似。但由于中国古代的文士并没有像诺特克那样真正参与到乐府歌诗(乐府在西汉也是负责宗庙礼仪音乐的机构)的表演实践中,故而也就没有出现具有一定精确度的记谱(即将歌诗的纯音乐部分文本化),我们从现存的乐府文本中,无法看出这种分类的依据。如果让一位研究中世纪附加段和继叙咏的西方学者了解乐府歌诗的这种文本情况,恐怕会倍感亲切。而这个问题,与其说是文学史的课题,莫如说是音乐史的问题,如果不考虑其指示的音乐形态信息,这些文本毫无文学价值可言;只是由于中国古代的音乐记谱(如果存在的话)没有留存下来,对于不了解当时宫廷音乐实践的我们来说,也就但知其意、莫知其声了。

除了这种以文本的拼合杂凑来录存乐曲的方式外,魏晋乐府歌辞中的“声辞合写”现象也颇值得重视。和一些附加性乐曲相似,表面杂乱无解的文本书写形态后面,却是在没有“音乐作品”的观念束缚下,音乐艺术自然的存在形式及流畅生动的现场音声。这种杂乱的文本形态,正是以辅助音乐家唱奏乐曲为基本功能的。

《宋书·乐志》中保存了大量从文学角度无法理解读通的“文本”,只因为这些歌辞都是宫廷音乐(即汉魏以来乐府等机构的祭祀和宴会音乐)的材料,“它保存了来自表演传统的文本,连同文本中所存在的问题以及表演的痕迹一起保留了下来”,也就是说沈约不是按照文学性的诗歌标准收录它们,而是将宫廷中乐人的“实践性曲集”的文本直接照录了下来(或许有某些近似乐谱的记号,但因其“低俗性”不能进入正史,被士大夫有意去掉了),从而在现存的乐府诗文本中保留了声辞杂写的遗迹。《乐府诗集》引《古今乐录》所载沈约语云:

乐人以音声相传,训诂不可复解,凡古乐录,皆大字是辞,细字是声。声辞合写,故致然爾。

逯钦立指出:

古乐录所以以大字、细字,分书声辞,亦自有其故。考汉乐旧谱,名曰“声曲折”(见《汉书·艺文志》),与歌诗分立,本不相混。惟降至魏晋,旧谱不存,乐人以音声相传,无形中曲歌合流,而声辞以杂。然本身之分辞分声以及曲折,彼此限界,未尝泯也。迨《乐录》录之,略去曲折,仅著声辞,古谱之遗迹以泯。更以大字细字,混而不分,歌诗之辞义亦濒于不解。此其升沉离合之大凡也。

《宋书-乐志》引蔡邕论叙汉乐曰:“一曰郊庙神灵,二曰天子享宴,三曰大射辟雍,四曰短箫铙歌。”此为魏晋南朝在多次战乱中不断重建乐府,恢复国家音乐体制的标准(中国古代以天子的名义制作的礼乐,在社会功能层面与中世纪天主教会以罗马主教的名义发布的礼仪圣咏有相似之处)。考察沈约所收录的歌诗文本,不难发现:晋、宋两代所造的祭祀、宗庙和宴享的礼仪音乐的歌词都保存完好,其作者信息完整,绝不存在“训诂不可复解”的问题,俨然是不依赖音乐就独立传承的“文学作品”(尽管文学价值很低);但传自汉、魏两朝的歌诗文本就大不一样,即使是可以理解的乐府诗,也大多生动活泼而鄙俗丛杂,完全没有晋宋歌辞那样呆板而雅驯的格调,而更有大量歌诗,从文学作品形态来看,极不严整,却常常包含着“脚手架式”的曲体与表演指示信息,并与歌词内容融合无间。如“清调”下标明魏武帝词的“《晨上》《秋胡行》”:

晨上散关山,此道当何难!晨上散关山,此道当何难!牛顿不起,车堕谷间。坐磐石之上,弹五弦之琴,作为清角韵,意中述烦。歌以言志,晨上散关山。(一解)有何三老公,卒来在我傍。有何三老公,卒来在我傍。员掩被裘,似非恒人。谓卿云何,困苦以自怨,徨徨所欲,来到此间。歌以言志,有何三老公。(二解)我居昆仑山,所谓者真人。我居昆仑山,所谓者真人。道深有可得。名山历观,遨游八极。枕石漱流饮泉。沈吟不决,遂上升天。歌以言志,我居昆仑山。(三解)去去不可追,长恨相牵攀。去去不可追,长恨相牵攀。夜夜安得寐,惆怅以自怜。正而不谲,辞赋依因。经传所过,西来所传。歌以言志,去去不可追。(四解。又本:晨||上||散||关||山||,此||道||当||何||难。有||何||三||老||公||,卒||来||在||我||傍||。我||居||我||昆||仑||山||,所||谓||真||人||,去||不||可||追||,长||相||牵||攀||)

又“大曲”名下的“《白鹄》《艳歌何尝》(一日《飞鹄行》),古词(四解)”:

反观卡洛林时期天主教音乐文化中的附加性乐曲,我们在感受到“以文字记录音乐的普遍性”的同时,更发现了欧洲文明的特殊性:本来和乐府文本一样只是辅助音乐家记忆与口传那些多半是即兴制作的曲调,最终却走向了“音乐文本化”之路。天主教教士们创作文学文本的技能,很自然地被置入圣咏和附加性乐曲的记录与制作中,当14世纪记谱法体系完全成熟之际,我们发现维特里和马肖等文人開始以写诗的方法来作曲了,音乐不仅成为一种文本艺术,而且在中世纪晚期、近代社会开始萌发的过程中,走向了独立与经典化;甚至当与中国古代士大夫身份近似的教会人士不再是作曲家的主体,宗教仪式之外的西欧音乐文化也和北宋以后的中国社会那样,以职业化和商业化的形态流通之际,这种制作音乐文本的核心技能依然保留并不断强化;直至19世纪在获得了文化霸权的资产阶级艺术家手中大放异彩,并随着欧洲列强向殖民地和半殖民地的文化输出,成为一种全球规模的音乐模式。第二次世界大战之后,由于欧洲资产阶级的全面衰落,这种文学化的音乐艺术走向了极端文本化的“象牙塔”之路,甚至成为一种比文学更依赖书面记录的时间艺术,由整体序列主义衍生而来的形形色色的现代学院派作品,已经不能再被视为常识意义上的听觉艺术了。在诺特克和布勒兹之间的,是一部超过一千年的从萌芽到衰落的“作曲音乐史”。

通过对比这两种从欧亚大陆两端分别出现的但具有相似发生背景的“文学-音乐综合体”的实践以及它们与文本书写的关系,可以感受到一种人类音声存在的“正常的不确定性”和“缘身的反文本性”。从中世纪音乐史上的附加实践到作曲实践的整个过程来看,正是在许多民间、宗教和宫廷音乐中常见的基于口传记忆的“制作音乐”,成了文本文学式的“创作音乐”的母体。尽管天主教欧洲的音乐机制在14世纪之后逐渐以“作曲家”及其“创作”的“作品”为基础,由此催生了一种适合文学史模式的“西方音乐史”,但却不可能用19世纪的套路——如许多早期的中世纪音乐研究者曾经所做的那样——去反向理解这之前的中世纪音乐与音乐家。如果从音声生成与传播的技术角度看,既不能将佩罗丹看成巴赫与莫扎特的直系先驱,也不能将巴赫看成莫扎特的直系先驱,一如不能一厢情愿地认为德彪西是贝多芬的继承人,或布勒兹是德彪西的继承人一样。因为这样一来,就忽略了许多极为重要的影响与塑造音乐史的社会学因素,尤其是“忽略了在多声部音乐的创作与传播的过程中记忆的重要作用,简单化地将现代意义上的作曲概念等同于12和13世纪的音乐制作实践,好像那时的乐曲就是以写作的方式被构思的”。我们从附加性乐曲与乐府歌诗的文本遗存中所感受到的,是一种音乐一语言对应关系对于音乐记谱法肇始必不可少的意义,而在这种条件下,“音乐书写的通用目的是提供一个能够在教会文本和诗歌文本等‘语言和诵读者脑海中储存的‘旋律(它们或多或少是有形状的)之间起协调作用的技术手段”。习惯了20世纪精密音乐文本的我们面对这种乐谱时无助和失措的窘态,暗示着这种书写本身也像继叙咏和乐府诗的演唱一样,具有一种不可言说的表演特性,它与我们熟悉的现代意义上的作曲,不啻体现了两种完全不同的音声观念。

责任编辑:李卫