多相之维:考古学与美术史的跨学科观察

2020-01-25郑岩

编者按

考古学与美术史学两个学科从诞生之日起就存在着密切的关系,而在各自发展的过程中,又在多个角度上保持着相互间的观照和影响。在今天的学术环境下,跨学科的研究方式往往能够对本学科的发展提出新的问题与挑战,并最终实现其扩展和提升。郑岩教授多年来致力于思考这样的问题,在这篇演讲稿中,他以点带面,提纲挈领地将考古学为美术史研究提供拓展能量的可能性勾勒出来,着重从材料和方法的层面分析了考古学对美术史研究传统的挑战和补充,比如美术史的传统分类方式、“经典”概念以及以“观看”为核心的研究方法等。在此将他的思想资源和研究经验介绍给更多艺术学科门类的研究者,推进对艺术史研究的重新思考。

我读书时学的是考古学,又在博物馆工作过十几年,曾经有少量的机会参加田野调查和发掘,后来在美术学院教书,从事中国古代美术史的研究。“考古学与中国美术史研究”这个话题是我多年来一直在思考,也不能回避的一个问题。这个题目很大,我仅结合个人的研究和体验来谈一些看法,与各位讨论,供大家批评。

中央美术学院人文学院的前身是美术史系,自1957年建系以来,几代前辈都非常重视考古学的教学。给大一学生开设“考古学概论”课程,已经成为一个传统。已故的汤池先生和现在任教的尹吉男教授、王浩教授、耿朔老师等,都毕业于北京大学考古学系,虽然他们有的后来转向了其他研究领域。2007年,我和孔令伟、贺西林教授在中国美术学院组织过一次会议,就叫作“考古学与艺术史的交汇”。从2009到2019年,我与芝加哥大学巫鸿教授、北京大学朱青生教授一起组织过6届“古代墓葬美术国际学术讨论会”,目的之一是探求这两个学科交流、结合的具体渠道。我参与的这些学术活动,包括相关的课程与写作,目标都在于扩展中国美术史研究的广度和深度,促进方法的更新与发展。在这个目标下,深化与考古学的交流与融合,是非常重要的一环。

这里所说的考古学,指的是以田野调查和发掘为基础的近代意义的考古学,即英文所说的archaeology,而不是宋代吕大临《考古图》中所说的“考古”,或者福柯的“知识考古学”中的“考古”。考古学根据其研究的时段,大致可以分为三部分:一是所谓历史考古学,在中国主要是研究汉代以后的考古;二是史前和原史考古学,在中国主要指新石器时代和商周考古;三是旧石器时代考古学。历史考古学在欧洲主要指古典考古学,这一部分是与美术史同源的;在中国,对于历史考古学与美术史关系的讨论也最集中。在美洲,新石器时代考古学与文化人类学关系密切;但在中国,新石器时代的研究与历史学的结合更紧密,人类学理论还无法大规模地进入。新石器时代发现的材料很多,但如何进入美术史的研究,我们的试验还不够。旧石器时代考古与地质学等学科联系比较多,美术史的研究基本没有涉及。今天我们讨论的主要还是限于历史考古学与美术史研究的关系。

考古学与美术史研究之异同

考古学与美术史这两个学科在起步阶段,其关系曾经十分密切。例如,18世纪研究古典艺术的学者约翰·温克尔曼(Johann Winckelmann),既有“美术史之父”的美誉,也拥有“考古学之父”的桂冠。尽管“某某之父”的说法只是一种措辞,但也足以说明这两个学科的紧密关系。后来,考古学和美术史学分道扬镳,考古学既研究艺术品,也研究非艺术品。早在发掘古罗马庞贝古城时,当时的考古人员就开始注重探索城市的整体面貌,而不只是寻找艺术品。19世纪以后,考古学还深入到石器时代的研究,探索人类文化的起源,视野更为广泛。与此同时,美术史也按照它的道路继续向前发展,具备了自身的理论与方法,成了一个有尊严的人文学科。但是,从根本上说,二者的研究对象都是物质性的,共性很多,这两个学科无论如何都难以被截然分离。在欧美的很多大学,这两个学科常常在同一个学院甚至同一个系中。中国的情况比较复杂,在不同的学科环境中,我们都能够感受到一些微妙的问题,尽管它们彼此谁都离不开谁。近年来,经过学者们的努力,情况发生了明显的变化。我的老师刘敦愿先生、杨泓先生,都曾就这个话题发表过文章。巫鸿教授的美术史研究,也大量使用了考古学的材料。时下则有更多的年轻学者关心这个问题,也出版了一些专门的著作,例如关于“美术考古”这个概念的讨论就比较热闹。在此,我主要以美术史学科的立场,来讨论考古学的意义,而不是正面地、系统地讨论考古学。

30多年前,我上大学的时候,考古学还不太为公众所熟悉,现在已经成为一个令人瞩目的学科。社会上出现了“博物馆热”“考古热”,在年轻人中更成了一股时尚风潮。相比而言,美术史作为一个学科,还不太为大众所了解。所以,我需要先简单解释一下美术史这个概念。英文所说的art history,就像history一词一样,也有两种理解:一是指我们的研究对象;二是指我们的研究和书写。毫无疑问,这两个层面都在不停地变化,不存在一个一成不变的概念。

Art history这个词,有人翻译成“美术史”,有人翻译成“艺术史”,造成了学科分类的一些混乱。例如,有的学者認为艺术史还应包括其他的艺术门类,如音乐、舞蹈等方面的历史。而我今天所说的主要还是指美术史,有时候会用到艺术史这个词,但意思并没有太大的差别。“美术”这个概念是近代通过日文从欧洲语言翻译过来的。我们目前的理解,是在西方文艺复兴时期到19世纪末逐步形成的,主要是指那些有较高审美价值和品位的造型艺术品。在20世纪初传入中国时,美术被认为包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑等门类。

美术史写作在中国有悠久的历史,可以追溯到9世纪张彦远的《历代名画记》。这是人类第一部绘画通史,比欧洲要早得多。但是作为一个近代意义的学科,美术史研究是在西方发展起来的。1844年,柏林大学设立首个美术史教席,标志着美术史成为大学的正式学科。如今欧美大量的综合性大学中设立有美术史系。一些著名的博物馆,如卢浮官、大都会艺术博物馆、大英博物馆等,其背后主要支撑的学科是美术史。

如民国初年中国文学史的写作一样,初传到中国的近代美術史学偏重于通史写作,主要目的是对中国艺术的传统做一个总结,以便与西方进行比照,寻求中国美术今后发展的方向。这些学术上的目标,与中国近代美术教育体制和专业设置紧密相关,彼此促进。美术史的研究,也始终与中国的美术创作紧密联系在一起。经过整个20世纪的发展,“美术”的概念和分类方式已经深入人心,中国美术史写作也被纳入一种近代模式中。

中央美院的美术史系是中国第一个美术史系,它的设置与王逊先生有关。王逊先生毕业于清华大学哲学系。当时,梁思成与邓以蛰任清华大学文物馆的主任,具体工作由王逊先生负责。后来,王逊先生去了中央美院。在他与其他先生的努力下,第一个美术史系在中央美院建立起来。这使得中国的美术史学科定位在某种程度上与西方和日本有所不同。尽管包括金维诺、薄松年、薛永年等先生都非常强调美术史与考古学以及其他学科的结合,但因为环境特殊,在很长一段时期内,它的确像一种“学科史”,而不是一个学科,不像考古学那么强大。但也许正因为弱小,传统包袱少,今天的美术史学科反而更为开放,更为活跃。

中国考古学重视材料的积累,研究相对更为具体,报告出版的比教材多;而美术史则重视思考更宏大的问题,不停地写通论性教材。不过,可以看到,二者的研究方式近年来发生了微妙的反向变化。现在,考古学讨论的是农业起源、文明起源、国家起源这种宏大问题,而美术史研究却越来越多地处理个案。

材料与方法:考古学对美术史研究的挑战

简单地说,考古学对于美术史的意义有两个方面:一是提供了材料,这是毫无疑问的;二是考古学特有的理论、方法和思维方式,为美术史研究提供了一个最为切近的参照系统。这两个方面,都可以启发美术史研究者从各个方面反思自身的问题。

目前在中国教育部的学科名录中,考古学已是一级学科。但在很多相关学科看来,考古学仍是一个提供材料的学科,这样的印象有其历史背景。近代学科意义的考古学传入中国,固然与西方和日本的学者、探险者的盗掘调查有关,但更系统的结构则主要是在傅斯年等学者领导下,为解决当时中国史学的问题而建立起来的。傅斯年曾游学欧洲,他在“中央研究院”领导历史语言研究所的工作,重要目的之一便是在“疑古思潮”之后,重新建立中国的上古史叙事体系。他声称,“我们是中国的兰克学派(the Rankean School)”“第一是材料,第二是材料,第三还是材料”“上穷碧落下黄泉,动手动脚找材料”。傅斯年对于兰克学派的理解和解释未必准确,有的说法也比较极端,我们今天当然认为史学并不只是史料学,材料并不能自主地转换成知识。但是放到历史脉络当中看,傅斯年的主张是有重要价值的,今天的中国考古学在很大程度上还是在傅斯年道路的延长线上。

在材料方面,很多学科都受益于考古学,其中受益最大的学科之一就是美术史。近代学科意义的美术史与田野考古学几乎是同步传入的。美术史的引入,首先从新式美术学校使用的教材开始。从欧美和日本翻译、改编的中国美术史教材,引入了中国美术的新叙事和新的分类体系,毫无疑问地具有革命性的意义。而新发现的考古材料就被填入这个被看作“公理”的新框架中。

前面说过,“美术”的概念和分类系统在中国影响极大,考古学所给予的支撑是结构性的。与“美术”内部的门类最容易对应的是传统中国绘画史的研究,中国固有的画学被纳入“四分法”(绘画、雕塑、建筑、工艺美术)中的绘画史系统。直到今天,关于绘画史的研究成果,仍是最为丰厚的。而考古学材料使得绘画史的时间维度大大延长。如讨论花鸟画的起源时,有的学者一直追溯到新石器时代的彩陶;还有学者讨论那些墓葬壁画的作者问题。一些空白也逐步被填充起来,如北朝绘画、辽金绘画等传统画史上不被重视的部分,现在有了较为丰富的材料。

在“美术”这个新概念的基础上,雕塑史、建筑史、工艺美术史的“大半江山”依靠的也是考古学材料。在这个结构中,我们建立了中国美术史的若干线性的系统。20世纪80年代开始编写的《中国美术全集》《中国美术分类全集》基本上反映了这种结构。在这种结构中,“线”是研究者所重视的。相对而言,人们很少横向地思考问题,如“商代美术的结构与特征是什么”“敦煌美术的特征是什么”这类问题。因为一个时间段往往被切分到各种门类史中。

中国考古学与美洲的考古学不同,而与英国等旧大陆国家的考古学相似,有着明显的史学倾向,不少学者已谈到这一点。考古学在旧大陆的建立之初,就带有民族主义的倾向。在这种倾向下,考古学也为20世纪中国唯物主义历史学的建立提供了重要的支持。在唯物史观史学的写作中,考古材料也及时地介入其中,如西汉的长信宫灯、东汉的击鼓说唱俑,都被纳入社会史的视角来解释。尽管这种解释有时是相当粗糙的,但在很大程度上使得中国美术史的写作突破了文人画史独霸天下的格局,而扩展到更为丰富的社会层面。在这样的背景下,我们的目光所及不只是大艺术家的作品和历史,我们所讨论的还有许多无名工匠的贡献。这就促进了美术史在中国的现代转型,有着很重要的意义。

但是,上述关于“美术”的理解,基本上是欧洲19世纪末之前的认识,这种理解在欧洲有其特定的传统和背景。在20世纪,艺术的概念在急剧变化,我们今天看一些现代艺术作品,传统的概念和分类是无法容纳的。同样,我们看中国古代的艺术,这个概念和分类系统也未必完全适合。关于这一点,考古学首先在材料层面上提出了挑战。

考古发掘不是挖宝,不同于鉴藏,目的和技术都不一样,考古材料的特征也不同于传世品。第一,科学的考古发掘讲究整体性,现场提取信息时,特别注意系统化;第二,在整理和阐释材料的过程中,考古学家也要把零散的材料组织为一个相对完整的系统,注重研究材料的时空关系、等级等问题。考古发掘的目标不只是可移动的遗物,还包括不可移动的遗迹,如城址、建筑、墓葬、沟渠、道路、农田等,注意遗物和遗址之间的关系。考古发掘的基本方法是来自地质学的地层学。地层学的原理并不复杂,简单地说,在一种上下叠压关系中,下层的遗存一般比上层的时代早。具体的现象当然十分复杂,例如两个不同时期的遗迹单位之间的“打破关系”,就需要在发掘中非常仔细地处理,在此不作详述。在对考古学材料进一步整理过程中,利用类型学,还可以建立器物形态变化的谱系,以及各类遗存之间的关系。

描述这些关系,在考古学中最常用的一个词是context。在“过程考古学”中,不仅强调物质性的关系,还强调更多非物质层次的关系,如与社会和人的行为关系。过程考古学又称作contextual archaeology,更是进一步提升了context这个词的意义。陈胜前教授指出,context这个词怎么翻译,也要看context。我想,最简单的理解,就是一种“关系”,物质的关系、空间的关系、环境的关系、社会的关系,等等。考古学就是要把各种各样的context提取出来,通过一场历史大戏留下的道具、服装、戏台等,去复原角色和情節。

考古材料的系统性也使很多学者改变了他们的研究方式。例如,在窖藏和墓葬中,青铜器是成组合出土的,不同的器类或者属于同一个家族,或者反映特定的礼仪形式。在青铜器的分期研究中,郭宝钧先生就采用了“青铜器群”的概念。考古材料还提供了图像、作品的物质性语境,例如通过发掘,我们知道西安半坡的人面鱼纹不是一个孤立的纹样,而是画在一件红陶盆上,而盆是儿童瓮棺葬的盖子。这种瓮棺是出土在房屋旁边的,而房屋在整个聚落中的排列方式,又是社会组织结构的反映。这样,我们就可以通过若干层面的物质性媒介,将图像与当时的社会背景建立起有机的关联。

我举几个自己研究过的例子:

鲁迅收藏过山东金乡东汉祠堂画像的几套拓片,但都不十分完整。这座祠堂在《水经注》和《梦溪笔谈》中都有记载,旧称“朱鲔石室”。沈括可能也只是看到了不完整的拓片,他误以为这是墓室内的画像,只讨论了画像中的冠服、器物。1907年,法国汉学家爱德华·沙畹(Edouard Chavannes)拍摄了祠堂的照片,但后来这座祠堂不幸被拆掉了。1935年,美国学者费慰梅(Wilma Fairbank)调查这个地点,看到了被拆散的石板,进入地下的墓葬中,将祠堂的建筑结构以及其与墓葬的关系进行了复原。这样,我们就知道了鲁迅收藏的这类零散的拓片在建筑中的具体位置。更重要的是,我们可以看到祠堂内三面墙壁是一个整体,画像都是跨过多块石板的(图1),这就是所谓的context。我们可以看到,画像中的家具有一种强烈的深度感,这与同时期武氏祠画像的风格有很大的差别。这启发我们重新认识2世纪末中国绘画的复杂性。很显然,如果没有对祠堂的复原和整体观察,是无法获得这样的认识的。

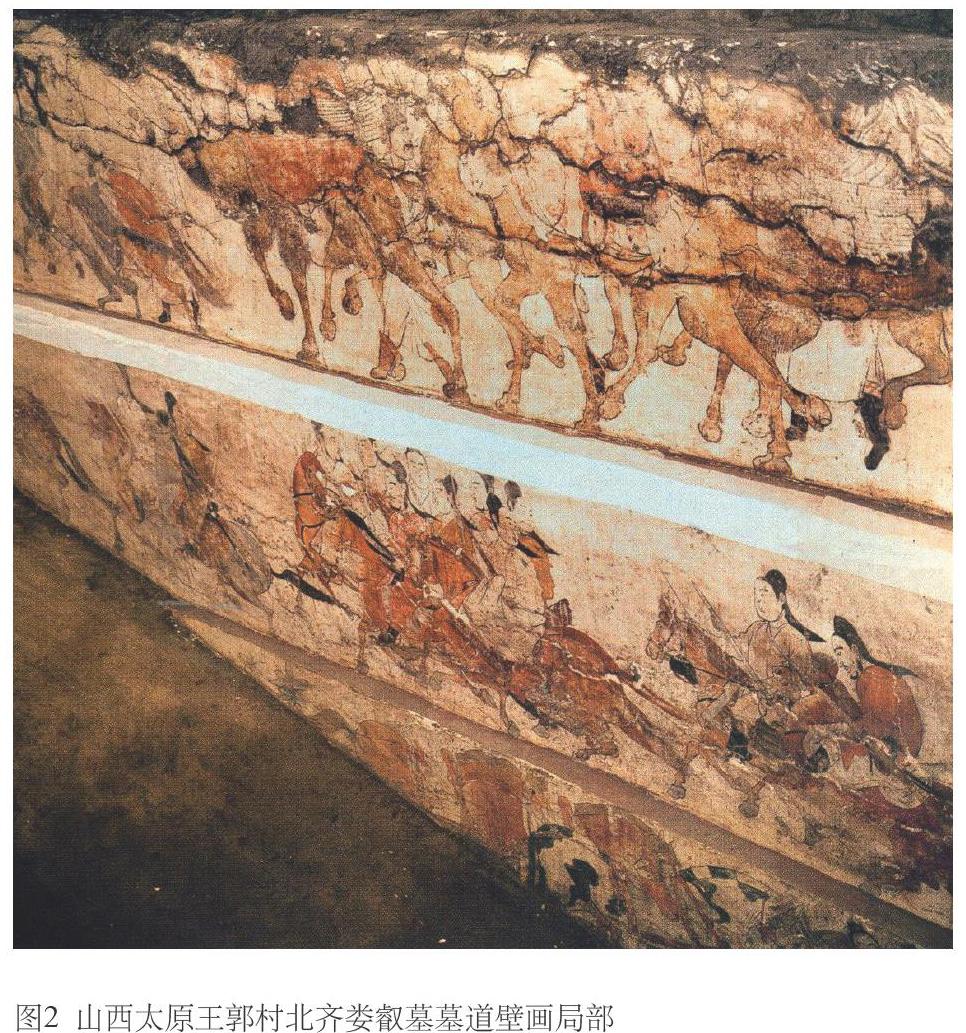

再谈一个例子。1979至1981年发掘的山西太原王郭村北齐武平元年(570)右丞相、东安王娄叡墓的墓道,发现了大面积的精彩壁画(图2)。一些前辈学者认为,这些壁画可能出自北齐宫廷画家杨子华的手笔。但是,文献并没有记载杨子华曾在墓里画过壁画,墓中的壁画也没有署名。我最近的研究试图将壁画放回到墓道中来重新观察。我注意到,墓道是水平分层下挖的,两壁有逐层内收的台阶。所以我推测当时施工时,是挖一层画一层。而墓道的宽度有限,整体考虑壁画的构图、节奏非常困难。最大的可能是,借助一个手卷式的稿本,把现成的图样临摹上去。如果这个假设成立,那么这类稿本就有可能出自一个大画家之手。这项研究,就充分考虑了壁画和墓道结构的关系,并且将施工过程一并考虑了进来。

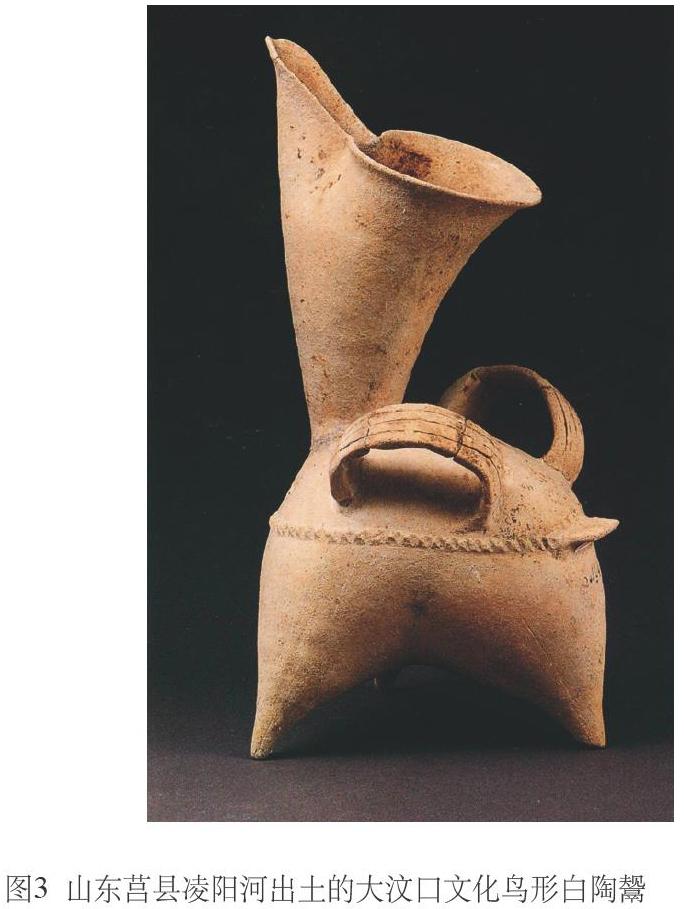

再谈一下美术史对考古类型学的利用。山东地区的大汶口文化和龙山文化有一种特殊的器物叫作陶鬻,考古学家运用类型学对它的形态从早到晚进行了排列。这类三足器的前身可能是圜底器,加热的时候放在三块石头上。后来,三块石头演化为三条腿直接附着在器物上。为了加热后便于搬动,就加上了一个把手。一个接点的把手很容易断,就发展为两个接点。为了向外倾倒方便,口部就做成尖状。三足后来也发展成袋状的,以增加容量。可能有一天,陶工忽然看器物的样子像个小鸟,就真的做了两个把手,像两个翅膀,后面还加了一个短小的尾巴(图3),这一件就完全模拟成一只鸟的样子。有的人还别出心裁,做成一头猪。我们原来以为雕塑是先去模拟一个自然的东西,后来逐步抽象。但在这里的情况恰恰相反,形象是从实用中发展过来的。这些有趣的变化,是一种特定思维方式的反映。如此说来,这也是个思想史的题目。

考古类型学当然也有自身的问题,它的目的是探寻总体的规律,所以需要做大数据分析,那么一些稀奇古怪的东西就会被排除掉,而这类具有个性的东西,却是美术史研究格外需要注意的。我们也许可以把普遍性和特殊性两方面结合在一起看,既要注意到那些可能属于艺术品的例子,同时又要知道这些艺术品在事物发展中的位置。

就像文学史研究一样,传统的美术史研究也集中于经典作品,强调“品质”“品味”“格调”,但对作品价值的认定,实际上是一种意识形态。考古学中没有“经典”这一概念,出土的所有东西都是平等的。考古学家不是盗墓贼,不是发现金银器、玉器就高兴,发现其他的就失望。考古发掘有点像随机取样,发掘之前,一般不知道会挖到什么。实际上,如果发掘出古人的粪便,也可以解决重要的学术问题。在这一点上,考古学打开了我们的视野。我研究过西安唐代韩休墓的山水屏风壁画(图4)。这幅画位于墓室的北壁,歪歪扭扭的边框,说明所表现的是一具屏风。可能墓葬施工的时间非常有限,所以这幅画画得非常潦草。但这差不多是我们现在所见到的最早的一幅完整、独立的山水画,它在绘画史上的意义当然非常重要,但它不是什么“经典”。我在一次讲座中说到这幅画,有一位年轻的听众有些不高兴,他说:“你怎么能说一幅唐代的画画得潦草?”为什么不能这样说呢?他的这个问题本身就非常有意思。文献材料证明,恰恰是在这个时期,一种风格十分粗放的绘画受到上层社会和文化精英的追捧,而我们也要注意到,死者韩休的职位是同中书门下平章事,相当于宰相。

还有一些考古发现,可以启发我们反思“经典”的概念。传为顾恺之所作的《洛神赋图》有多个版本,均是宋代以后的摹本。我们比较熟悉开头这一段:曹植出场时,是四分之三的侧面,左右有多人服侍,人物下垂的衣纹构成的平行均匀的线条十分优雅。1986年在山东临朐发现的北齐崔芬墓中有很多壁画,其中西壁上画的是墓主崔芬的形象(图5)。画中崔芬在众人的扶持下缓缓前行,后面有他的家眷与侍从,与《洛神赋图》中曹植出场部分的形式十分相似。我们可以获得两种认识:第一,《洛神赋图》中这个特定情节的画法,实际上来源于当时流行的图式;第二,虽然我们仍无法证明《洛神赋图》是出自顾恺之的手笔,但是可以知道,原画至少包含了6世纪的绘画元素。许多经典作品是在历史中走失的孤儿,而考古材料可以重构它们原来的家族脉络,有助于把它回归到一个更大系统中加以研究。

更值得注意的是,考古学材料还会提出很多新问题,挑战我们既有的概念和范式。举一个例子,有一件青铜做的小管子镶金嵌银,非常漂亮,是西汉时期的(图6)。它原是用来衔接和固定马车伞杆上下两段的部件,学者们对于它的定名有不同的意见。铜管表面装饰着构图十分复杂的画面,这种铜管已发现五件,这是河北定州西汉中山王陵墓出土的一件。过去学者们多用展开图来研究其中的图像,图中的山林、狩猎等装饰母题,与汉赋中描写的上林苑十分接近。有不少学者由此探讨汉代人的宗教观、世界观,以及绘画风格,这些研究当然都很重要。2012年4月,我有机会在东京艺术大学博物馆库房中近距离观察该馆收藏的朝鲜半岛出土的一件铜管,这应该是西汉乐浪郡的遗物。我用放大镜转动着看,突然意识到一个问题:古人没有放大镜,也不能这样转着看。《论语》中谈到古人上车、坐车的姿势,是很严格的,坐姿要平正,不能左顾右盼,车中的空间也相当有限。但是,铜管上的画面又是连续环绕在器物周围的,引诱着你必须围着它转才能看全。这些图像的尺寸都非常小,实际上肉眼也很难看得十分清楚。也就是说,器物的形态和环境,与它的装饰是不协调甚至是冲突的。这让我们思考,古代的礼仪和图像到底是什么关系,我们应该如何去研究这类作品。

同样,马王堆的帛画也被看作是一件了不起的杰作,学者用各种方法去解读其中的每个细节。但是仔细想一下,这类作品其实并不是为了我们的研究而准备的,甚至在当时也不是为了观看而绘制的。也许在下葬的时候有的人能看到,但现场的人大概也不会用我们的方式去观看。墓葬的环境非常特别:一号墓中的主人穿着20层衣服,外面有四重棺,其中三重棺上有非常漂亮的绘画。四重棺放在椁室中,周边填塞着各种随葬品,椁外面有白膏泥、木炭,再深埋在地下。所有的红深绿浅,统统是不可见的。我们传统上所采用的很多研究方法,都是基于观看,这可能与收藏和博物馆的展示有关。但考古学所重建的作品物质语境,都使我们意识到,很多我们惯用的概念与方法,都值得重新思考。

我再举一个例子。谈到中国早期的雕塑,我们常提到陕西兴平霍去病墓的石雕。实际上,除了“马踏匈奴”这一件可能是放在墓前面的圆雕,其他十几件石雕都要重新研究。从老照片上可以看到,这件石牛原来是放在墓葬封土上面的(图7)。封土上还有一些石头不具有任何造型,是自然的石块。所有这些石雕和石块都不是本地产的,它们堆放在一起,形成一个整体。近代西方学者来到中国的时候,按照西方雕塑的概念一件一件地挑。直到20世纪50年代,中国学者还按照这样的方式,把这些石雕从封土上一件一件搬运下来。这样,我们在观看的时候,就可以围着每一件石雕转,而我们自身的运动,使它变成了“圆雕”。

还有一个例子,江苏连云港孔望山东汉摩崖造像的线图是考古学家们精心测绘的,图中的各种物象非常清晰(图8)。这些图像,有的人认为与早期佛教有关,有的人认为与道教有关,这个问题可以另外讨论。再看这张摩崖造像的实景照片(图9),这是考古队在最合适的光线下拍摄的,很显然,那些物象已经不像线图中那么清晰了。实际上,测绘图和照片中所见到的物象,都是我们按照既有的“绘画”“造像”“画像石”等概念提取出来,或多或少都加以强化了。而古人的目的是使这些形象和整个山合为一体,难解难分。所以,山也是这个作品的一部分,整座山以及这些雕刻,都可以看作一种“景观”式的作品。

从上面几个例子可以看到,传统的“美术”概念及其分类,不能用来解决我们讨论的这些问题。其实,现代艺术也是如此,比如徐冰的《天书》是雕塑还是绘画?它现在被归到“装置”的名下,实际上,艺术家们总是在不断突破现有的概念。徐冰的《天书》没有一个字可以被认读,而马王堆里面的画也不能看。如果认为徐冰的《天书》是艺术,那么马王堆汉墓整体也可以被看作一项观念艺术的作品。它是围绕一个人的死亡展开的一项作品,表达了人们对于生死、鬼神、彼岸、宇宙等终极问题的看法。而它的材料是物质性的,也包含了艺术的手段和语言。这当然应该是美术史研究需要讨论的对象。

重新思考美术史研究

我认为对旧有概念的反思非常重要。2016年,世界艺术史大会(CIHA)在北京召开,会议主题是“Terms”,中文表述为“不同时代和不同文化中的艺术与艺术史”,目的是在不同的语境中重新思考和研究我们的术语。我是组委会的成员,为配合这次会议,受命做一个展览。我选取了20世纪一项重大考古发现,即1996年发现的山东青州龙兴寺佛教造像窖藏。在此之前,龙兴寺造像在国内外的展览有二十几个。这些展览有一个共同点,就是从大量佛教造像碎块中挑选相对完整的例子。那些不断展出的造像也在很大程度上成为经典,甚至进入教科书。龙兴寺窖藏发掘的时候我在国外,第二年我到青州市博物館参观,这些东西都已经在库房里进行拼对、整理,我看到的是现场大大小小零乱不堪的碎片(图10)。这些造像90%以上是6世纪的作品,大多可能是在北周武帝灭佛或者唐武宗灭佛的时候被打碎的,但是一直保存在寺院内。不仅佛像的头和手被保存下来,甚至还包括很多不具有任何形象的部分。到了宋代,这些碎块才被郑重地埋藏起来。不远处的临朐明道寺地官出土的碑文中就说得很清楚,北宋有两个僧人看到明道寺保存的早期造像碎块,就把那些碎块放到地官里面,建了舍利塔,龙兴寺还有人参加了当时建塔的法会。可见,这些碎的东西都是被看作舍利的,这也就意味着每块碎片都有价值和意义。这就不单纯是原来那个“雕塑”的概念了。所以,我做的展览就用了很多这样的碎块,以求更加全面地理解造像在中国文化中的意义。

在美术史研究中,有时候还可以把考古学的思维方式当作一种技术手段。考古学家曾经将地层学的原理运用到石窟研究中,通过观察石窟在崖面上的分布情况,以及图像之间的避让关系,确定其年代的先后。我也做过一个试验,讨论前面谈到的唐代韩休墓的另一幅壁画,即东壁的乐舞图。这幅画很大,描绘了两组乐队和两位舞者,有男有女,有胡有汉。其中多处细节带有修改的痕迹,例如原来左边画了一个小童,后来又画了一个成人将小童覆盖(图11)。韩休死于740年,与他合葬的夫人柳氏死于748年。因此,有人猜测是不是在合葬的时候,对壁画进行了修改。我参照地层学的原理,引入了一些概念,如“呼应”“避让”“遮蔽”,来观察线条和形象的先后关系。同时利用制图软件,将图像形成的过程进行了分解,显示出先画哪一部分,后画哪一部分,然后怎么改。我发现,虽然可以把这个过程分成四个阶段,但每个阶段结束的时候,因为完成度不高,都不能停止,必须马上推到下一步去。这样就可以证明,这幅画从开始画到完成是一气呵成、边改边画的。这是我从考古地层学获得的启发。在这个基础上,我再结合文献,讨论为什么修改。

我还研究过一件清代的作品,也是这类例子,它是浙江省博物馆收藏的清嘉道年间僧人六舟的作品《百岁图》(图12),这类作品被叫作“锦灰堆”。他把86件零碎的小型文物拓到一张纸上,不是拓好再拼贴,而是用一整张纸一点一点地拓,慢慢形成这张画。据他自己说,这件作品拓了5年,后来送给了一个朋友。这类作品过去不被看作艺术的主流,今天看来,则是当时非常具有现代感的艺术实践。这件作品完成后,六舟和朋友们在周边写了12条题跋,这对于了解当时人如何看待这一奇特的作品,是非常关键的信息。这些题跋有的有纪年,有的没有纪年,前后至少跨越了20年。为了更好地解读这些文字,我首先解决了它们的年代序列。我注意到这些题跋的空间关系和文字的大小疏密,以有纪年的题跋作为界标,重构了它们的时间序列。这样,里面各种复杂的关系就呈现出来了,甚至可以复原至少两三次文人们的雅集。这样,我们就知道了文字背后的人物和情节,这对于理解文字内容及其与图像的关系无疑是很重要的。

以上几个例子,我没有谈具体的结论,因为我觉得那些提问远比解释更为重要。通过这些例子,大家可以看到,考古学从材料到概念、方法,都带给美术史研究很多挑战和启发。现在越来越多的学者自觉地、积极地讨论两个学科的关系,不仅是从理论上,更重要的是通过具体的实践,这都是非常有意义的事情。

我在中央美院工作,经常会看到艺术家们大胆的试验,光怪陆离,有些是成功的,有些是不成功的。我只是一个旁观者,但我由此想到自己的工作,想到古代的历史。我想历史也是这样,传统不是铁板一块,传统也是生动活泼的,跟今天的世界一样。人文科学的研究正面临着各种转向,大家讨论比较多的“图像转向”是一个重要的现象。图像本身也在变化,例如图像的数字化,就值得美术史学者注意。新冠肺炎疫情以来,网络课程中的图片分享,网上博物馆等新现象,会对今后的研究带来什么样的刺激,目前还不好预估,但變化是必定会有的。在这样的情况下,我们一方面要继续保持原有的训练,另一方面也不能墨守成规,而应该用更加开放的心态去研究不同学科之间的关系。本文谈到的是个人比较局限的一些思考,没有谈美术史对考古学的影响。在这方面,考古学家们谈的确实也不多,四川大学霍巍教授在这方面有多次讨论,值得大家关注。

本文根据作者2020年8月28日在清华大学人文学院的讲座整理修订后发表。

责任编辑:杨梦娇