石窟工程场地稳定性及适宜性评价

2020-01-19袁达

袁达

(福建省邵武地质大队,福建 邵武 354000)

1 工程概况

福建合掌岩万佛石窟及东三大佛石窟建设项目地处福建省南平市顺昌县城西郊,项目属新开发用地,拟建合掌岩石窟洞室上部不存在其它已建构筑物,仅拟建东三大佛石窟洞室上部存在小庙亭及在建龙泉院建。合掌岩万佛石窟平面形态呈“回”字形,石窟占地约0.3 万m2,石窟内外雕塑总面积超10000m2。该窟由前厅、大厅、后通道、念佛堂、闭关洞等相连而成,大小佛像超过万尊,洞室长约43.0~235.0m,其中大厅长43m,宽35m,通高14.0m,最高处18.0m,正厅中央留有11.0m×8.0m 的擎天柱;拟建合掌岩石窟最小洞径4.0m,最大洞径43.0m;顶板覆盖层最小厚度10.0m,最大厚度55.8m,洞室底部设计标高470.0~480.0m。拟建东三大佛石窟平面形态呈“E”字形,石窟设计为“一窟三佛”方案,主洞窟南北向长约260m,东西向宽约100m,洞室高32.0~92.0m,洞室廊道高10.0~15.0m,跨径一般在10.0~32.0m,最大跨径260.0m(三佛处)。石窟后壁雕凿佛像,初步设计洞室佛像高在70.0~100.0m,设计洞室地面标高为288.0m;洞室廊道高分上、中、下3 个段,上段廊道高10.0m,设计洞室地面标高356.0m;中段廊道高12.0m,设计洞室地面标高325.0m,下段廊道高15.0~20.0m,设计洞室地面标高280.0~283.50m。

2 工程区域地质、水文概况以及地震效应评价

2.1 地质构造概况

根据区域地质资料,结合本次现场野外地质调查点、物探、钻孔、孔内声波测试及孔内摄像等地质资料,工程区场地内未见新构造活动迹象;但在正施工的万佛石窟后洞室岩柱见断层一条(F1),宽1.0~3.50m,可见延伸长约15.0m,F1断层走向北东向35°,倾向305°,倾角59°,带内岩体很破碎,高岭土化很强烈,见渗水现象,附近伴生多组走向近一致的裂隙。同时本次勘察部分钻孔揭露的岩体在不同深度存在节理裂隙密集带,其延伸方向、产状与万佛石窟洞室F1 断层走向近一致,推测发育的节理裂隙密集带受断层影响形成,推测拟建东三大佛北西侧存在F2 压扭性断层,走向为北东25°~42°, 倾向295°~312°,倾角55°~68°;同时根据地表野外地质调查点,其裂隙产状大部分与上述F1、F2 断层产状大致相同,受断层影响明显。

2.2 水文地质情况

第一,地表水。工程区位于山顶、鞍部及斜坡地带,区内地表大部分为基岩裸露,地形坡度较陡,沟谷切割较大,沟谷纵坡降达25~45%,场地表层局部存在少量残坡积砾质黏性土,植被较发育,主要为松树及灌木。场地周边无人工水库、水塘分布,地表水主要为大气降水形成,常时地表沟谷内无地表水流及泉点出露,仅降雨期间沟谷内才有少量地表流水汇集,顺沟谷及沿岩体裂隙排泄于低洼处、岩体深部;该地表水也是补给场地地下水主要来源之一。本次采集地表水一组,采集水样点位于东侧坡脚1.2km 处沟谷水塘内。

第二,地下水。场地地下水类型主要为基岩风化裂隙水,主要赋存于强~中风化带及节理裂隙密集带内,地下水主要受大气降水地表下渗补给,含水层具中~强透水性,勘察期间测得场地内地下水稳定水位埋深1.60~78.60m(高程294.06~533.03m),属潜水;富水性较好,场地地下水位水量随地形、季节性影响变化很明显,场地水位年变化幅度3.0~5.0m。

2.3 场地地震效应评价

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)附录A、《中国地震动参数区划图》GB18306-2015 及福建省区划一览表,本场地位于建筑抗震设防烈度六度区,设计基本地震加速度值0.05g,设计地震分组第一组。场地内分布的岩土体类型简单,不存在砂土液化和软土震陷问题,但场地地形坡度较陡,且起伏变化大,局部斜坡边缘为陡崖,山体采用洞室开挖,跨度较大、高度较大,场地属建筑抗震不利地段。根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008,拟建物属重点设防类建筑,应按高于本地区抗震设防烈度要求确定其抗震措施和地震作用。

3 石窟工程场地稳定性及适宜性评价分析

3.1 石窟围岩基本质量

本工程项目围岩基本质量分级按照岩石坚硬程度(Rc)及岩体的完整性(Kv),结合地下水、裂隙、围岩应力状态等对围岩的影响,据《公路隧道设计规范》(JTJD70-2004)计算洞室围岩体基本质量指标修正值[BQ],结合洞室围岩体基本质量定性特征和围岩基本质量指标修正值[BQ],其洞室围岩物理力学指标标准值见下表1。

表1 洞室围岩物理力学指标标准值表

3.2 石窟洞室工程地质评价

根据本次现场野外地质调查点、物探、钻孔、孔内声波测试及孔内等地质成果资料,拟建万佛石窟及东三大佛石窟洞顶及洞身段围岩以中~微风化花岗岩为主,上部岩体裂隙发育~较发育,岩体较破碎~较完整,下部岩体裂隙不发育,岩体完整,各风化层间存在节理裂隙密集带,裂隙很发育,岩体破碎;其中风化花岗岩层围岩基本质量指标修正值[BQ]=376.98,围岩级别Ⅲ级,微风化花岗岩层围岩基本质量指标修正值[BQ]=461.50,围岩级别Ⅱ级,节理裂隙密集带围岩基本质量指标修正值[BQ]=90.91,围岩级别Ⅴ级。

3.3 评价标准

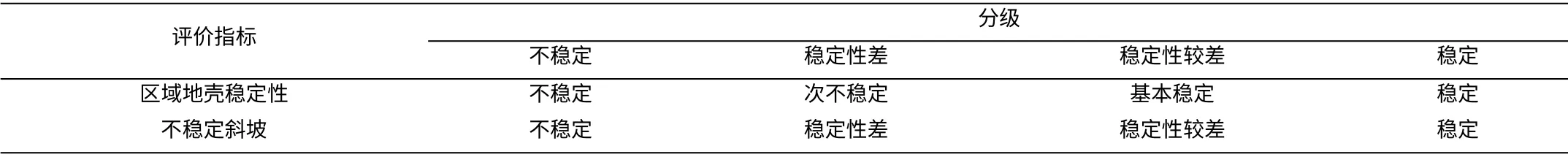

第一,场地稳定性评价标准。之所以进行场地稳定性评价,就是要选定出和工程相匹配的区域以及场地,从而满足工程建设需求的地基,进而保障工程在要求期限内的地基安全。按照动力地质作用的破坏影响程度以及环境工程地质条件可以将场地稳定性评价指标标准如表2所示。

表2 场地稳定性评价指标标准

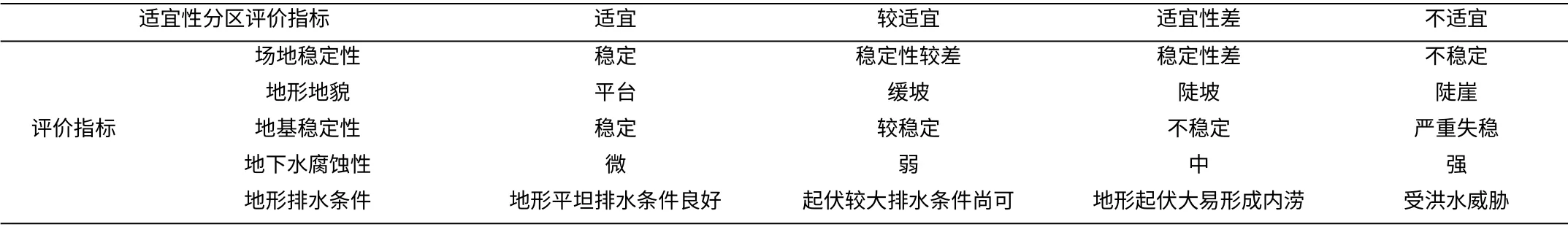

第二,场地适宜性评价标准。按照场地工程建设适宜性分类标准,在充分考虑到场地稳定性、地形地貌、地基稳定性以及场地排水等多因素的基础上进行适宜性评价。针对不同要素建立工程建设适宜性分区标准体系如表3所示。

表3 场地工程建设适宜性分区指标体系及标准

第三,评价内容及结果。拟建场地地貌属中低山丘陵,工程区场地内未见新构造活动迹象,经调查无滑坡、崩塌、泥石流、溶洞、活动断裂等不良地质作用及地质灾害。工程区前广场沟谷、后广场沟谷及东侧廊道导洞坡脚存在大量弃渣土(弃渣土量仍在增加),堆填弃渣土松散,稳定性差,易引发滑坡、崩塌等灾害。

已开凿在建万佛石窟埋藏较浅,洞室顶部围岩体较完整~完整,裂隙发育~较发育,围岩自稳能力好,围岩级别Ⅱ~Ⅲ级;仅局部(F1 断层处)岩体很破碎,裂隙很发育,断层带内高岭土化很强烈,见渗水现象,围岩自稳能力差,围岩级别Ⅴ级。洞室顶部易发生岩块脱落,断层影响范围易引发滑塌、岩块脱落、坍塌等不良地质现象。建议对沟谷弃渣场采取永久性的挡墙支护及建截排水等措施;对石窟洞口、洞室及断层带存在边坡、围岩不稳定地段采取喷锚、锚杆挂网、高压注浆及钢拱架等相应的永久性支护措施,确保施工安全及石窟洞室稳定。

拟建东三大佛石窟目前尚未开凿施工,但场地东侧已存在的人工边坡高陡,表层岩土体松散、破碎,不稳定,极易发生滑塌、岩块脱落等不良地质现象;本次施工钻孔揭露的节理裂隙密集带,其分布位置、埋藏深度及影响的范围,推测该工程区内存在北东走向F2 断层,场地北西侧F1、F2 断层对开凿石窟洞室(拟建东方药师佛)围岩稳定性影响很大。该石窟开凿的洞室高度、跨度均较大,其裂隙(带)及断层带的岩体破碎,延伸较长,围岩稳定性差,极易发生大的掉块冒顶、滑塌、坍塌等不良地质现象;同时可能存在洞室涌水现象。建议对拟建东三大佛石窟东方药师佛选址作适量调整,较大程度避开不利地段;施工避开雨季,对东侧边坡采取永久性支护措施;对后期开凿石窟洞室内做好相应的喷锚、锚杆挂网、高压注浆及钢拱架等相应的永久性支护措施及截排水措施,做好地质雷达等超前预警措施。

综上所述,本项目工程开凿施工建设过程中及建成后易引发滑塌、岩块脱落、坍塌地下涌水等不良地质现象,但可采取措施予以治理,在采取相应的选址调整方案及防治措施予以处理后,场地基本适宜作为拟建项目建设。