浅析回弹法检测铝合金模板混凝土抗压强度

2020-01-19陈俊捷

陈俊捷

(福建省永正工程质量检测有限公司,福州 350012)

0 引言

铝合金模板的施工应用历史诞生至今已有50 多年。随着高层建筑的不断增长,铝合金模板在工程中的应用也日益增多,相对于传统木模板在使用过程中存在周转率低、材料损耗量较大的缺点,铝合金模板的高利用率等优点日益明显。铝合金模板属于绿色施工体系的一部分,在诸多工程项目施工中常被优先采用。

铝合金模板虽然具有拆模较早、周转利用率高、拼缝工艺要求高、损耗较传统木模板更小的特点。但模板存在材料保水性不足、拆模早、混凝土表面气孔多,保养不当时易大面积粘膜等问题。因此,在运用铝合金模板的施工过程中,该类型模板对于回弹法测强的影响是值得探讨的问题。

1 铝合金模板混凝土采用回弹法检测分析

本文的铝合金模板是指采用铝合金材料,按照设计模数要求制作,主要由铝合金面板、支架和相应配套的连接件三部分系统所组成,通过不同尺寸的配套组合拼装成符合外形尺寸要求的整体模架,从而形成可配套使用的通用配件,在标准楼层中重复使用,有效解决了传统木模板存在的部分缺陷,大大提高了施工效率。

回弹法是指通过检测混凝土结构或构件的回弹值和碳化深度值,测定混凝土表面硬度从而推定该结构或构件混凝土抗压强度。由于回弹法对结构或构件损失较小,并且操作简单,数据采集量大测定结果准确度较高,现以广泛用于结构或构件现场实体检测中。

铝合金模板对回弹法检测混凝土抗压强度的影响分析如下:

2.模板拼缝严密、整体刚度好、不爆模,漏振、欠振概率小,拼接尺寸精准度高、表面缺陷较小,构件中的混凝土质量较为均匀,对混凝土强度测定有利。

3.一般情况下,混凝土表面平整、浆膜多,对延缓碳化有利,对混凝土强度测定有利。

4.模板拼缝效果较好,板面不吸水、不透气,振捣过程中产生的气泡无法及时排出,导致混凝土表面易出现小气孔,现场检测时不注意回避会导致测强数值偏低,对混凝土强度测定不利。

5.当铝合金模板多次周转板面养护清理干净,脱模剂涂刷不到位时,混凝土构件表面会出现大面积粘膜的疏松层,回弹法检测未清理到位,疏松层会导致测强数值偏低,对混凝土强度测定不利。

2 工程实例

某工程15#楼设计为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,该栋楼使用预拌普通混凝土、泵送浇筑,现场均采用木模板施工。该工程11#楼标准楼层均采用铝合金模板施工。11#楼与15#楼均为同一家预拌混凝土企业供货。为了解该工程同一强度设计等级混凝土、应用不同种类模板浇筑成型后现龄期混凝土强度状况,抽取同一天浇筑成型的15#楼七层、11#楼十二层各6 片剪力墙构件。查阅图纸可知混凝土强度设计等级均为C30,且检测当日混凝土龄期均已符合检测条件,现采用回弹法检测其混凝土强度,并测量其碳化深度值。

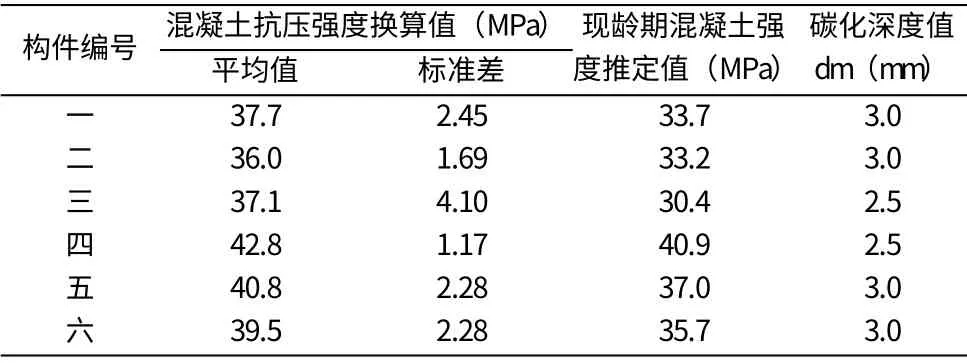

15#楼七层6 片剪力墙构件检测结果汇总表1。

表1 15#楼七层6 片剪力墙构件检测结果汇总表

15#楼七层剪力墙构件回弹法检测结果分析如下:①现龄期混凝土强度推定值区间范围为(30.4~40.9)MPa,均符合构件混凝土强度设计等级为C30 的要求。②标准差范围为(1.17~4.10),个别构件混凝土均匀性较差。③碳化深度值dm(mm)范围为(2.0~3.0),碳化深度值总体偏大。

所检15#楼6 片七层剪力墙构件经回弹法检测其现龄期混凝土强度结果表明,木模折旧后混凝土均匀性较差,且碳化深度较大。

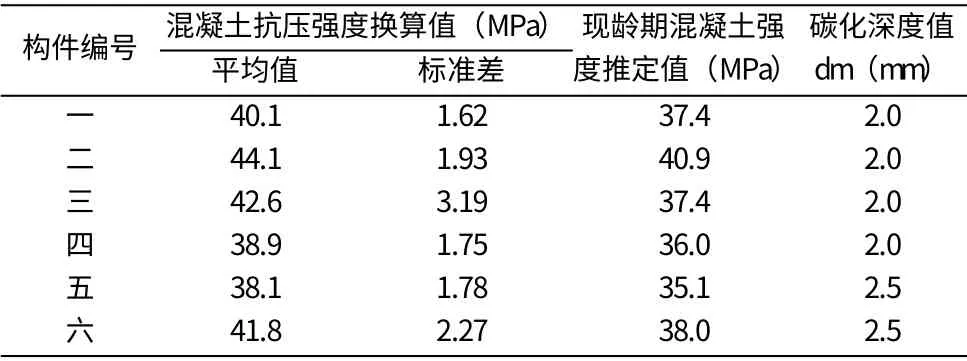

11#楼十二层6 片剪力墙构件检测结果汇总表2。

表2 11#楼十二层6 片剪力墙构件检测结果汇总表

11#楼十二层剪力墙构件回弹法检测结果分析如下:①现龄期混凝土强度推定值区间范围为(35.1~40.9)MPa,均符合构件混凝土强度设计等级为C30 的要求。②标准差范围为(1.62~3.19),混凝土均匀性较好。③碳化深度值dm(mm)范围为(2.0~2.5),碳化深度优于木模。

所检11#楼十二层共6 片剪力墙构件经回弹法检测其现龄期混凝土强度结果表明,铝合金模板混凝土均匀性较好,且较木模板更有利于延缓混凝土表面碳化。

3 结语

综合以上论述,回弹法在日常检测铝合金模板混凝土抗压强度的操作过程中,应注意以下两点:1、现场应注意在测区中回避表面气孔;2、不能因为铝合金模板构件尺寸较好,而忽视混凝土大面积粘膜时对测区表面的清理。