乡村振兴背景下韶关梅花镇深塘村旅游景观规划设计初探

2020-01-17徐点点张思琦王彬汕

徐点点 张思琦 王彬汕

2018 年中共中央、国务院发布《关于实施乡村振兴战略的意见》,鼓励农村打造乡村旅游精品工程。乡村一二三产业融合发展已成为优化农村产业结构、实现农村综合提升的着力点和重要途径[1]。但目前仍存在着基础设施尚待完善、旅游产品单一且同质化严重[1]等问题,且在发展乡村三产的同时,忽视乡村景观环境和地域化乡村文化的保护与传承[2],在发展乡村旅游的过程中忽视乡村性与乡村意向[3]的保护与发展。本文旨在通过乡村旅游景观规划实践,解决现状乡村景观改造及乡村旅游发展遇到的问题,提出地域化景观规划设计策略,并为乡村三产融合及旅游景观建设提供借鉴。

1 粤北客家地域文化及乡村旅游景观属性概述

1.1 粤北客家地域文化及乡村景观特征

粤北多指韶关、清远两个地级市所管辖范围[4]。“客家”是本土民系对迁居至此的客家人贴上的区分标签[5]。粤北纯客家民系形成了较为鲜明的族群文化特征,从民俗文化到聚落景观特征都独具特点。

1.1.1 地域文化

客家文化首先表现为宗祠文化。客家人对修建宗祠非常重视[6],推崇“惟祖是崇,惟祖是法”的观念[7]。宗祠是庙、学相结合的公共空间[8],也是精神仪式复合空间。祭祖分为家祭、墓祭、祠祭、杂祭[8],其中祠祭影响范围较广泛,多数是同一地域甚至是跨地域聚居的同宗族联合祭拜[9]。祠祭仪式空间主要在祠堂及周边的广场,仪式活动也主要有“请祖先”、杀猪、奏乐、唱曲、放烟花、全猪宴、舞马队传统表演等[10]。且客家人崇文重教,宗祠也是儒学教育的场所。另外,客家文化中的饮食文化,特别是甜酒文化,对游客有较强的吸引力[11]。同时,粤北客家文化在饮食习惯和宗族崇拜方面,受到粤北过山瑶族文化的影响,祭祀礼仪与粤东地区客家文化略有不同。

1.1.2 乡村景观特征

粤北地区山地丘陵居多,村落选址多依山面水,村前有池塘,村后有山林,房屋沿坡而建,局部的人工生态系统完善。村落建设也与山体关系密切,多四面环山,前有农田,大片的农田和山林构成农业生产重要的物质条件[12]。同时水陆交通便捷,对外联络方便。

村落布局紧凑,依山形地势布设[13],围绕宗祠布置,聚族而居。村落布局特征依山水关系不同,呈现依山就势的跌级村落、沿河展开的带状村落景观和集中成片发展的平原村落[12],其中与山水关系结合紧密的跌级村落最为常见。

村落公共空间也是维系客家人家族情节的重要空间要素。祠堂位于村落的中心或中轴线上,且为村落空间景观的核心[14]。祠堂外多装饰以牌匾和对联,若宗祠中有族人成为进士或做官,会在祠堂前设置旗杆石[15]。旗杆石也是客家人崇文重教的重要文化景观标志物。晒坪和风水塘是村中重要的公共空间,也是祠堂外重要的仪式举办场所。风水塘多为半圆形,位于村落祠堂前、晒谷场旁,与祠堂、晒谷场等构成内聚形核心式聚落的重要公共景观核心[16],也是粤北客家村庄聚落重要的精神空间。

1.2 乡村景观的旅游属性

乡村旅游是基于地域乡土文化以及乡村所依附的自然环境、人文环境及名胜古迹等复合乡土旅游景观资源,吸引客群开展观光休闲度假等旅游活动的旅游形式[17]。乡村旅游的吸引力主要来源于由乡村景观、乡村文化[2]和乡村农产共同组成的乡村意象。

环境生活景观、聚落景观都将在旅游活动融入乡村景观后发生变化。传统的公共空间也被赋予新的旅游休闲意义,在文化传承的基础上丰富游赏体验,在功能设置上增加必要的设施,将旅游属性注入乡村景观。

2 项目概况

深塘村位于广东省韶关市北部乐昌市梅花镇东南侧,毗邻镇区,对外交通条件优越,与珠三角客源市场联系紧密。深塘村属行政村,村域面积19.13 km2,其接近95%的用地为山林、农田、河湖水系。深塘村农产品丰富,其百臻生态农业园与农业院所合作种植新品种农产品,该村也成为梅花镇重要的高品质农产品种植养殖基地。

3 深塘村乡村旅游资源挖掘与提炼

深塘村下辖的21 个自然村大多依山、滨水而建。其中最为典型的古子坑村是北宋名臣余靖后裔迁居深塘村后修建的村落,村中建筑多为明清时期修建,村内建筑、装饰、彩绘等多以“八仙”元素为主题,也称“八仙村”。该村群山环抱,以祖祠为中心,坐西南朝东北,北侧大面积农田,整体村落格局保存较为完整。祖祠前有村民恢复的水泥砌筑的风水塘2座,并立有旗杆石。村庄所在地貌为喀斯特地貌,村中观音庙建于溶洞中,庙前存古井,已由村民自发集资修缮,庙外台阶旁有体现客家人重视文化的“敬字炉”[18]。借鉴《旅游资源分类、调查与评价》[19]的资源类型分类体系,对该村景观资源进行分类分级评估。全村景观资源共可分为人文活动、水域风光、生物景观、建筑与设施、旅游商品5 个主类,27 个景观资源单体。

根据乡村景观资源的现状基础、景观改造难度、景观改造价值及资源本底的环境敏感度与保护要求,选取具有现代农业基础的百臻生态农业园、保存完好的传统民居古子坑八仙村以及在当地具有一定文化基础的溶洞观音庙作为乡村景观重塑的突破点进行深入挖掘,梳理资源本底与景观价值。

4 乡村旅游景观规划设计策略

4.1 优化核心景观吸引物

目前该村景观最大的短板在于乡土景观缺乏适应乡村旅游需求的必要设施与服务。结合核心景观资源配套适宜的休闲游憩设施与服务,基于乡村景观特征及旅游需求,对现有景观资源进行规划整合,使乡村能吸引并留下游客。同时在景观改造过程中,在加入旅游活动与旅游产品时,应从乡土景观美景度增加、生态环境改善、保持景观自然生产特性、提高景观可达性、活化景观遗产的角度[20]来对乡村景观与旅游行为的相容度进行评估,确保乡村景观可持续发展[21]。针对3 大核心乡村景观资源,兼顾不同建设实施主体提出景观规划设计策略。百臻苟塘片区结合生态农业,引进民间资本主导片区建设田园综合体;古子坑片区结合现状保存良好的传统客家民居资源,以政府为主导,引导社会资本共建集中的旅游休闲服务片区;观音庙片区依托在当地有较高影响力的洞穴古庙,倡导社区共建综合文化休闲片区。

4.1.1 百臻苟塘片区乡村景观提升

百臻生态农业园结合周边苟塘村及苟塘水库,重点建设乡村田园综合休闲体验区。该片区着重发展健康鲜食享受、农村生活体验、亲子家庭主题、乡村旅游商品购物、农业科研展示和户外体育运动6 大子项目。

将百臻苟塘片区建设成为休闲农业庄园,丰富其现代农业和农事活动游览、体验空间序列(图1)。结合百臻农业园的农业生产片区,向游客展示飞机喷药、无土温室等现代农业技术,并提供蔬果采摘、食品制作和农活体验项目空间,增设亲子体验项目。改造传统建筑,打造苟塘艺术村特色民宿,改造空置民房为菜园鲜食餐厅,设置酒酿作坊,并在作坊旁建甜酒休闲广场,以不同时期的酒文化符号作为广场铺装意象,同时在广场周边栽植遮荫效果较好的阔叶乔木,如黄葛榕Ficus virens等,创造良好的庇荫空间,形成人性化休闲场所。整合提升水库休闲度假设施,设置滨水度假木屋,在水库周边山地开辟游步道,为举办山地自行车骑行、森林露营等山地游憩活动提供可能(图2)。

图1 百臻苟塘片区平面图

图2 百臻苟塘片区效果图

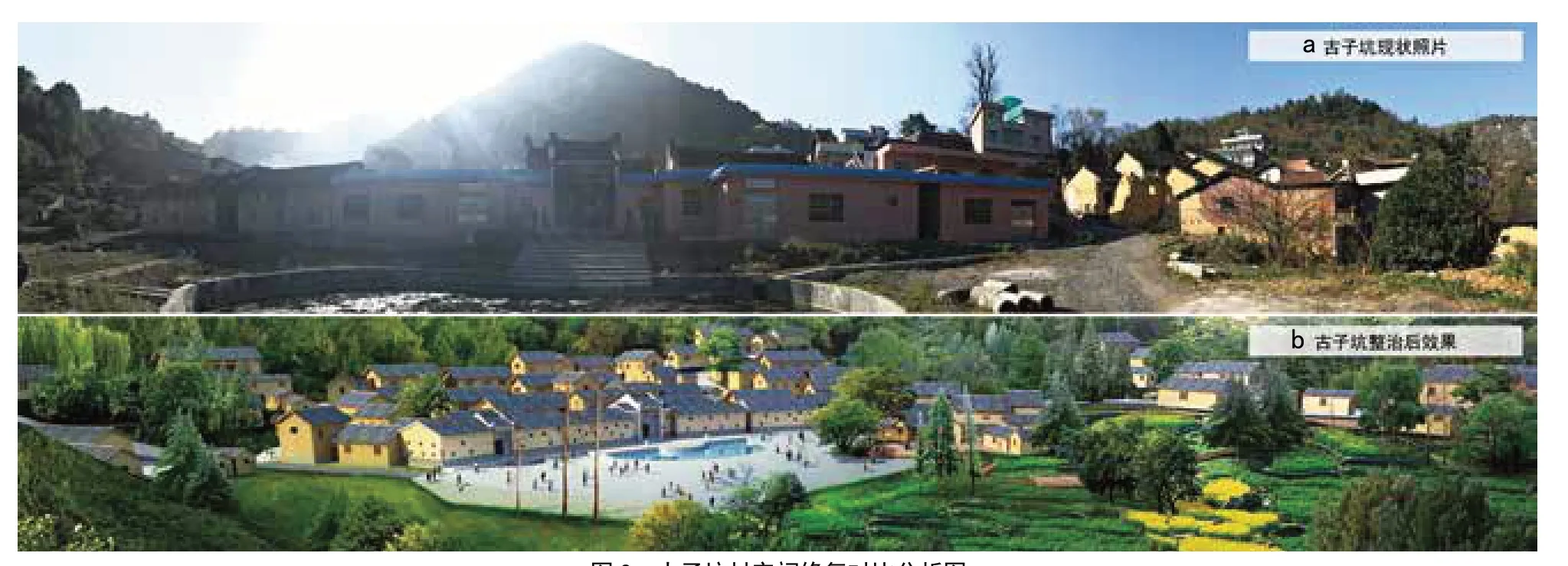

图3 古子坑村宗祠修复对比分析图

4.1.2 古子坑片区乡村景观活化

古子坑村以余氏宗祠为载体,建设粤北客家文化景观体验地;以传统建筑及乡土景观为依托,创设明清传统村落度假休闲精品项目。

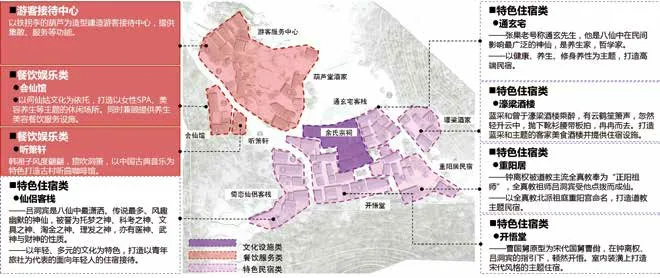

改造余氏宗祠为古子坑文史博物馆,按照村落原有肌理,参考粤北客家民居特点,修复余氏宗祠(图3),并在余氏宗祠内利用沙盘和全息影像等技术,复原明清古子坑村落格局和乡土景观风,利用技术手段再现古子坑盛期全貌。以八仙文化元素为主题增设葫芦岛、濠梁酒楼、仙侣客栈、重阳居、开悟堂、通玄宅、会仙馆、听箫轩8 处特色鲜明的接待设施(图4)。同时,选取当地石材为砌筑材料,恢复祠堂前广场内半月形风水塘,并采用石板铺设广场。广场周边结合庇荫乔木设置休憩空间,建设人性化休闲游憩场所,改善乡土人居环境。

4.1.3 观音庙片区乡村景观营造

观音庙片区主要通过景观营造、游线组织等方式,强调祭祀空间“起承转合” 的游览序列,来营造乡村祈福空间景观。

游览序列的起点位于景区入口区,该区由以古井为中心的莲花广场、山门、法物流通处构成,接着由串接莲花道和敬字炉的登顶小路承接,最后到达游览序列的核心和高潮—观音庙。同时游线周边辅以许愿树银杏Ginkgo biloba、紫竹Phyllostachys nigra林、还子堂和供佛殿等景观节点丰富游览序列(图5)。完善综合配套设施,拓展观音庙的祈福活动范围,周边增加生态徒步、山地露营等生态游憩活动,丰富景观游览体验。

图4 八仙主题接待设施分析图

图5 观音庙片区平面图

4.2 村庄整体景观风貌控制

作为乡村产业活动的环境本底,除了重要的核心景观资源外,村庄整体乡土景观风貌对乡村旅游综合吸引力有重要作用。在符合地域化要求的前提下,重点对乡土景观植被的选取、景观小品的配置、铺装材料的选择、乡土建筑材料的选择、建构筑物的尺度控制方面提出要求。同时将控制要求留出可变性与弹性,适应产业、环境发展变化的要求。

4.2.1 百臻苟塘片区

苟塘水库片区以乡村休闲木屋为基础,对现状建筑立面进行适当改造,并在湖边增加少量必要的休闲娱乐构筑物,在满足游览需求的同时,优化现状建筑风貌。建筑及景观材料以木材、石材为主,色彩参考大地色系,地面铺装以当地石材为主,建筑层数控制在2 层及其以下,并在重点建筑周围适当增加季相变化明显的乡土景观树种。

苟塘村综合服务区结合现状粤北客家民居格局,对苟塘村风貌较差的民居进行改造。除使用抹灰墙面与灰瓦外,适当增加钢材、玻璃等现代建筑材料,使传统民居焕发生机。建筑及景观小品色彩以原有村落传统风貌色彩为基础,以灰、黄、棕为主色调,其余配色参考大地色系,建筑层数控制在2 层及其以下。

4.2.2 古子坑片区

古子坑部分新增建筑对村庄整体景观风貌破坏较大,严重影响整体景观价值。结合粤北客家民居的聚落景观特征,在保留传统村落建筑格局的前提下,对现状建筑风貌进行整理修复,提高村落的景观价值。建筑外立面统一采用灰砖或抹灰墙面,建筑屋顶由平顶统一改为传统坡顶,屋顶覆灰瓦,建筑层数控制在2 层及其以下。建筑及景观色彩以原有古村传统风貌色彩为基础,以灰、黄两色为主色调,其余配色参考大地色系。地面铺装采用当地石材,宗祠广场周边设置的景观小品以石材及木材为主,保持原有乡土景观风貌整体协调一致。

4.2.3 观音庙片区

对观音庙建筑风貌进行整理修复,并在入口区增加3 栋传统客家民居风格的服务性建筑。建筑外立面统一采用抹灰墙面,建筑屋顶由平顶统一改为坡顶,屋顶覆灰瓦,建筑层数控制在一层。建筑色彩以粤北客家传统风貌建筑色彩为基础,以灰、黄两色为主色调,其余配色参考大地色系。地面铺装以碎石为主。

4.2.4 周边区域

周边区域景观风貌控制主要针对非核心乡村旅游资源进行的景观风貌控制引导,旨在不破坏整体乡村旅游景观环境,同时兼顾人居环境的整体改善。

农作物种植可结合广东省农科院蔬菜研究所研究成果,适当增加糯小麦Triticum aestivum、百臻水密油桃Amygdalus persicavar.nectarina、黄金奈李Prunus salicina等优质农产品,提高农民经济收入的同时,体现四季景观变化,增加乡村旅游吸引力。村庄建筑兴建、改建依山就势,建筑层数建议控制在2 层左右,建筑色彩以大地色系为主,建筑材料建议适当选用当地传统石材及木材,并结合现代材料进行建造,同时减少红砖的使用。村内构筑物、景观小品及指示牌采用石材、木材等材料,设计元素体现粤北客家建筑装饰元素的特点,避免使用过于现代和西化的材料及设计元素。

5 结语

中国农村人口众多,农业旅游资源丰富,地域差异明显[22]。在开展乡村旅游的过程中应避免同质化竞争,从乡村本底景观资源出发,打造地域化特征鲜明,同时与乡村景观特征高度契合的乡村旅游景观,才能够实现差异化发展。在发展乡村旅游的同时,兼顾地域性乡土景观环境的保护,并在发展的过程中改善人居环境质量,提升居民生活品质,实现乡村综合社会效益的提升,从而达到乡村振兴的目标,才能够更有针对性地留住乡愁。

注:本文图片均为作者自绘。