人类时间概念之思辨

2020-01-16惠大帅胡鑫雨

惠大帅 ,胡鑫雨

(首都经贸大学 a.劳动经济学院; b.法学院,北京 100070)

时间是什么,什么是时间?“要是没有人问我什么是时间, 我就知道时间是什么;要是有人提出这个问题让我解释, 我反而不知道了”[1],哲学家奥古斯丁如此答道。相信这也是大多数人对于时间概念的第一反应。而人作为时间性的存在,对时间概念的思辨也因之显得极为重要。

一、人类时间概念的总体发展变化

时间范畴的产生与发展经历了一个漫长的发展过程,人类对于时间的理解过程同时也是人类发展进步的过程。有学者认为人类对时间的认知大概可以分为三个阶段:语言及对时间现象的感知是时间认知的第一次巨大飞跃;计时的历法产生则是对时间认知的第二次飞跃;对时间概念进行抽象的哲学思辨是人类对时间认知的第三次飞跃[2]。

时间是客观的存在,虽然我们看不见也摸不到,但时间确在一刻不停地流逝。在认知时间的第一阶段中人类还处在蒙昧时代,思维能力极为低下,是不可能产生时间观念的。由于生存需要,人类需要劳动,而在劳动生产过程中则需要按照一定的前后顺序进行生产,同时,在生产过程中运用劳动工具还会存在一定的持续性,而且事物的客观变化总是按照一定的顺序更替变化。所以,原始的人类在劳动过程中就必然会遇到某种现象或事物“什么时间”发生的问题,“是白天还是黑夜,是早上还是晚上”,等等。人类对时间的最早表述还停留在单一的现象之中,如用太阳表示白天,用月亮表示黑夜,用日出日落表示早上和晚上。而相对抽象的“昨天”“今天”“明天”则出现得相对晚一些。虽然这种对时间的认识看上去是极其贫瘠的,正如列宁所言,“任何词(语言)都已经在概括。感觉表明实在;思维和词表明一般的东西”这是人类对时间概念的第一次飞跃,但是其背后体现着人类由劳动对时间表象的直观感受升华到一定的抽象体悟,这也体现了人类从蒙昧走向文明的一次巨大飞跃。

而历法的产生则标志着人类对时间的认知进入了系统计算的时代。历法不仅仅是简单的时间计算,更是对世界认知和劳动经验的总结。早期的天文历法实际是人类在长期的农业、畜牧业生产中的经验总结。人类在长期农业耕种中形成了春种、夏管、秋收、冬藏的四季概念,为了更好地获得收益,就必须认识和掌握四季节气和天气变化的规律,因此也就打破了以“天”为时间计量单位的限制,过渡到了以“季”和“年”为计量单位。有史料记载,以月为时间单位最早出现在古巴比伦时期,大概公元前4000年左右,他们“以每个月的新月出现开始计算,并试图计算每年新月的数量”[3]。公元前2000年古埃及人又将一年时间分为365天,共36周,每周大概10天。中国在公元前3000年左右的夏朝开始出现历法,比较完善的历法制度是在公元前1500年左右的殷代制定的。殷代的历法将1年分为12个月,大月30天,小月29天,一旬为10日,并开始采用干支纪年法(1)干支纪年法是中国历法上自古以来就一直使用的纪年方法。干支是天干和地支的总称。甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸等十个符号叫天干;子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥等十二个符号叫地支。把干支顺序相配正好六十为一周,周而复始,循环记录,这就是俗称的“干支表”。,并采用闰月来调整岁差[4]12。虽然历法的产生对人类时间认知有着巨大的进步,但并没有打破具体时间现象的局限,仍没有达到思维逻辑范畴的程度。人类思维的发展是一个从动作思维到表现思维再到抽象思维的过程。而要想使得时间概念由表象思维进一步升华到逻辑思维则只有在人类智力发展到具备抽象思维阶段才有可能。

二、西方哲学时间概念变化发展

综观西方时间历史的发展,可以追溯到公元前300年左右,柏拉图在《蒂迈欧篇(Timaeus)》中对时间概念进行了抽象细致的研究,他认为时间就是永恒的影像[5]288。由此拉开了后世研究时间概念的序幕,特别是柏拉图运用天文学中的天体运行理论来讨论时间概念的方式对后世产生了巨大的影响。继柏拉图之后,在西方哲学历史上出现了五位极具代表性的哲学家对时间概念进行了论述。

(一)亚里士多德与伊壁鸠鲁对时间概念的解释

1.亚里士多德的时间现象观

亚里士多德所著《物理学》是对“时间”现象的第一部系统解释,在后来很长一段时间内,几乎所有的哲学家都在亚氏所描绘的时间框架内打转。亚里士多德对时间的经典定义即“时间是关于前和后的运动的数,并且是连续的”[6]127。这个定义明显说明时间是和运动、数有着内在关联的。第一,亚氏认为“时间既不是运动,也不能脱离运动”[6]124,这是对时间最基本的定位。时间与运动相互依存,不可分割,但时间并不是运动和变化,运动只是客观事物的位置移动,而时间则是衡量移动的快慢标准。如果简单地认为时间即运动,那么就会得出时间是用来衡量时间的荒谬结论,所以不能将运动完全等同于时间。亚里士多德的另一个贡献是将人的因素考虑进时间现象,他认为运动和变化是由人的心理感知的,当人们内心感知到事物的运动和变化,时间也就随之而去了。“如果没有意识的话,也就不可能有时间。”[6]136他将时间与人联系起来,这对后世产生了极为深远的影响。此外,亚里士多德认为时间是运动的数,这就表明时间是一种可以被计算的东西。而亚氏时间定义中的“前和后”不仅代表了方位,同时也表示了运动的顺序。有了时间的前后也就有了“过去、现在和未来”,要精确地计数这些时间,就需要进一步明确说明“数”。他认为关于时间的数是“被数的数,不是用以计数的数”(2)亚氏认为“被数的数”是指运动的连续,简单地讲即现在,时间就是由无数个“现在”构成的犹如一个线段一样,“现在”就是这条线段上的每一个点。“计数的数”就是计算数量大小或者多少的单位。例如,十个人、十头羊,这里的“十”就是一个抽象的单位,本身并不特指人或羊,但确是计算的一个标准。。

亚里士多德对于时间的看法已经远远超越了他的老师柏拉图和毕达哥拉斯学派,正如他自己所说:“吾爱吾师,吾更爱真理。”柏拉图认为时间就是天神创造出来的天球的运动,而毕达哥拉斯学派则更为直接地认为时间即天球本身[5]289-290。亚氏的时间经典定义不仅全面揭示了时间与运动的联系,肯定了时间的客观性,还打破了时间神创论,初步奠定了时间中人作为主体的地位。后世学者关于时间概念的理解都可以在这里找到思想萌芽。

2.伊壁鸠鲁(3)伊壁鸠鲁(英文:Epicurus,公元前341年—前270年),古希腊哲学家、无神论者,伊壁鸠鲁学派的创始人。伊壁鸠鲁成功地发展了阿瑞斯提普斯(Aristippus)的享乐主义,并将之与德谟克利特的原子论结合起来。的原子偏斜与时间观念

伊壁鸠鲁的原子学说一直受到误解,没有得到应有的重视,其根源在于他的原子学说和原子偏斜理论的创新之处并没有被挖掘出来。伊壁鸠鲁认为原子概念本身就包含两个矛盾:一方面,原子运动构成的直线只能用空间规定,这是纯粹的物质性存在即“定在”;另一方面原子作为虚空而言又是某种形式,是对抽象空间的直接否定。要解决这种概念上的矛盾就要对原子抽象的存在与“定在”原子的直线运动进行直接否定,原子在运动之外必然还存在着另外一种运动,它不同于原子的空间运动,只能被表现为另外一种空间运动,但实际它是一种脱离直线的偏斜运动。举例而言,一个铁块、一个苹果或者其他东西都是一样的,在沿着直线下坠一段距离后,如果看成是原子的直线运动那么苹果和铁块的区分意义就不大了,因为在简单的运动后其自身的独立性就都消失了,一定是存在某种原子的偏斜运动使得苹果和铁块在运动的同时,保持住了自身的特性。伊壁鸠鲁的原子概念本身否定了空间,认为原子是不可再分的空虚,那么要维系原子的存在以及原子本身客观性的存在必然存在与空间相对的另一个原理,而这种原理在自然界中的反应就是“时间”[7]19。他从现象世界入手,认为时间是现象世界的反应,是现象世界的绝对形式,时间是“自然界中一个特殊存在的自然”[7]36。他运用原子偏斜运动理论解决了物质与意识、本质与现象之间的矛盾,从而使时间在现象世界和意识世界取得了自己的地位。

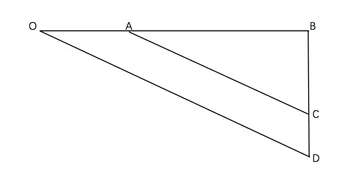

用一个简单的图标来说明伊壁鸠鲁的原子偏斜时间理论:

图1伊壁鸠鲁时间概念图

伊壁鸠鲁认为时间的发展变化并不是简单从O到B这条直线所决定的,因为时间的真实路径是偏斜的从O到D,它形象地展示了时间的前进过程,一直到垂直的BD。也正是这条BD的垂直线证明了在时间持续的过程中,“过去”与“现在”的路径合并在一起,同时出现。也就是说,O到B,实际上就是DB。要强调一点就是,并非时间的持续性而是时间的同时性。例如,时间显现的瞬间变宽变大了,时间的界限不断地从AC扩展到OD。伊壁鸠鲁认为时间是被本质世界、原子世界所排挤,但却在现象世界得到认可的偏斜运动,他眼中的时间是“变换的变换”“偶性的偶性”,是现象世界的纯粹形式。时间作为客观事物运动变换的一种实现形式,正是由于这种形式才使得现象能够从本质中剥离出来,成为独立的存在。他的原子偏斜说对众多原子冲击问题给出了合理的解释,是对传统原子学说必然性和决定性的突破,彰显了个体的价值和人类自我意识。

(二)康德与黑格尔对时间概念的内化进路

康德是从哲学致思的角度出发,向着时间概念主观化、内在化的方向前进,进一步提出了在时间中如何定位人的存在,这为后来时间概念的生存论、本体论奠定了重要的基础。而黑格尔对时间概念的理解则是严格地忠于亚里士多德的理论,主要集中在数学和力学中,继续深入研究了时间与运动之间的关系。黑格尔对时间概念理解的独到之处就是将时间看作是人精神的外化,正是由于这种精神不断外化为人自身的各个环节并最终回归到自身的运动中,这就把时间概念注入了深厚的历史观。

1.康德的先天直观形式的时间概念

康德在他的《纯粹理性批判》中对自己的时间概念进行了详细的描述与论证,康德认为时间与空间是并列的,“空间和时间是一切感性直观的两个合在一起的纯形式,它们由此而使先天综合命题成为可能”[8]。他认为时间与空间是既有联系又有区别的,两者是互为因果,互为条件,都无法离开彼此单独存在。现实世界是由空间与时间共同组成的,时间必须依靠空间来表达自己,而空间则需要时间作为人感知现象世界的条件。二者的区别在于空间是能够直接由外部感知到,时间则需要人内在感观,需要人的意识去内在感观的现象,正是空间与时间这两种感性直观形式的存在构成了康德时间概念的基石,人必须在时间中认识现象,脱离了时间现象将变得无法认知。那么人的内在感观是什么,主观性又是什么?归根到底还是人对自己的认识,是对“我”的反映。康德进一步把人与时间联系起来,他认为时间是人的时间,人在时间中能够得到自由,这就打破了亚里士多德和奥古斯丁的神的自由意志。康德的时间概念实际是将人分裂开看的,一方面他认为因为自由,人属于本体界;另一方面因为时间,人又是属于现象界的。所以,在康德这里的人实际是矛盾的集合体,时间与自由的冲突并未得到根本的解决。

康德在时间概念史中是一位继往开来的集大成者,既总结了之前哲学家对时间概念的精髓,又为后来学者开辟了全新的研究思路,他的研究成果直接影响了后来马克思、海德格尔等众多学者。罗素甚至说:“《纯粹理性批判》中最重要的部分就是空间和时间的学说。”[9]时间在康德的认知学说中具有划界的功能,只要是在时间中的现象都是可以被认知的,一旦脱离了时间,现象就没有被认知的可能了。但康德并没有从根本上摆脱神学的束缚,在《实践理性批判》中他提出了上帝存在和灵魂不灭的两个悬设,虽然缓解了时间与自由的矛盾,但并未从根源上解决自由与时间的矛盾。也正是由于康德时间问题的困境,使得后世的学者们继续沿着形而上学的道路对时间概念进行深入研究,不断对时间概念的外延和内涵进行充实,极大丰富了时间概念理论同时也使人类进入到对时间生存论的理解。

2.黑格尔的永恒历史时间概念

黑格尔严格的遵循亚里士多德所开创的时间概念,将精力主要集中在数学与自然哲学范畴中讨论时间与运动的关系。黑格尔批判了康德的时间外化理论,仅承认时间作为感性直观存在,他认为时间是“丝毫不涉及客观性与相反的主观意识之间的区别”,是“纯粹的己内存在,是一种从自身产生出来的活动”[10]19。时间是纯粹且抽象的东西,是一种“被直观的变易”[10]47。这种变易就是产生于消失,以一种存在的时候却感知不到,却又是客观存在的类似河流一般的存在。也正是这种变易构成了时间的三个维度——“过去、现在、将来”。而“现在”在时间的三个维度之中占据重要地位,过去是逝去的现在,将来是还未到来的现在,那么现在则被限定在固定的此时此刻,是具有肯定性的,而不像过去和将来都是否定性的。从自然界的角度来看,现在总是此时此刻,只有人类能够在时间的三个维度中去感受时间的意义,其他物种是无法区分时间三个维度的意义的。所以,时间仅仅是人类主观中存在的,在希望、记忆、恐惧中时间维度存在的意义变得不可或缺。黑格尔认为空间和时间是相互转化的,时间的过去和将来并不会因为现在而消失变为虚无,而是会在自然界中转换成空间的形式存在。过去的时间随着大脑的记忆转变成空间被人们所感知把握;将来的时间成为人类在未来的某个时刻被人所感知而纳入主观,成为我们希望或者恐惧的对象即时间变成空间。但黑格尔也有其局限的地方,他认为只有意识、精神才是永恒的东西,精神是不会被时间所吞噬的,精神只不过是在不断外化的过程中才落入时间之中,而历史也就在精神不断外化的时间中所形成。恰恰是他这种具有历史意义的时间概念对后来的马克思和海德格尔等人的时间概念理论产生了深远绵长的影响。

黑格尔发展了柏拉图和亚里士多德的时间概念理论,自柏拉图以来时间就一直是永恒的现象,而现象则是排除在永恒之外的。亚里士多德也同样认为现象不存在于时间内,时间本身可以被计算,但是时间却无法计算现象。黑格尔将时间、永恒、概念统一起来,认为时间一旦被概念化就会以独立的形式存在,成为永恒。黑格尔虽然承认了康德对于时间和空间的基本设定,但却不认同空间作为人认知的条件。他认为时间空间相互转换,物质实际上是在时间与空间中运动存在的。黑格尔在经典举例即用砖头砸死人的例子中认为并非砖头本身致人死亡,而是在砖头达到一定的速度后致人死亡的,所以“人是被时间和空间击杀的”[11]。黑格尔的历史观是对时间概念的一大贡献,在他看来时间、历史、精神在本质上是有着天然的联系。从时间角度出发,历史是一个不断延续的过程,精神始终被保留在这个过程之中,并主宰和支配着人类历史的整个进程,所以科耶夫才说“把精神和时间等同起来的说法概括了黑格尔的整个哲学”[12]。

3.马克思对社会时间概念的阐释

马克思的时间概念突破了前人的局限,将人对时间的理解同人的社会实践、生产劳动相联系,从主体与客体相统一的视角将时间概念概括成一个生存性、实践性的基本范畴。而海德格尔的时间概念则打破了黑格尔的形而上学理念,他认为时间是有限的而非无限,同时时间决定了存在,时间也控制着精神。海德格尔认为自己的时间概念才是真正的原始时间。

马克思从人类的社会实践出发,全面立体地揭示了人与时间的关系,人作为时间性的存在,人能够在时间中证明自己本质,所以时间是衡量人生命内涵的基本标准,时间是人类的积极存在,时间中充满了人的无限可能性和自由。首先,马克思认为时间是人的积极存在,人在时间中不断地进行实践,直接或者间接地生产出了与自己有关的全部关系,也就是说在人的时间性中是有死亡的,每一代人所进行社会实践的终点就是下一代人社会实践的起点。人的时间性是积极的时间性,是区别于其他物的,时间是与人不可分离的存在,人的感性不仅会直接存在于时间之中还会在客观的自然界打上深深的印记。这正如海德格尔所说“没有人就没有时间”。其次,马克思的时间概念认为时间是人的生命标尺。简单来讲,人生物学意义的寿命是有限的,一般我们会有“年”或“岁”来计数,而这种计数就是时间尺度的单位,也即我们认为的自然时间、历法等。而人类生命时间的特别之处就在于人在生命时间内是要劳动的,是“通过实践创造对象世界,改造无机世界”[13]。人的生命是有价值的,而这个价值就是可以创造价值的价值,而人创造价值是要在时间中创造价值[14]。再次,时间是人类的发展空间,人每一次与自然界的物质改造、物质交换都必然经历一定的环节,而形成这些环节的就是时间。时间概念里天然的孕育了人类的社会实践活动。而随着社会进步,出现了社会分工,一部分人依靠出卖自己的自由时间来获得生存,这就产生了资本主义的劳动时间,劳动者的补偿价值时间和生产剩余价值的时间构成了劳动时间的绝对值即“工作日”[15]。马克思认为资本家为了攫取更多的剩余价值会无情地延长工作日,掠夺工人的自由时间。他认为人只有在自由时间内才能充分发挥人的潜能,体现个体的自身价值。

马克思的时间概念是其独特的创举,他与传统时间概念最大的区别就是打破了传统的时间仅存于自己封闭的自然界的框架,而是将人们对时间的理解植根于人的客观的实践活动中,特别是对资本主义与劳动时间进行了深入而细致地剖析。所以马克思的时间概念是具有实践性、历史性、能动性的多角度时间概念,这也是其区别于其他哲学家的根本标志。马克思认为资本家享有的自由时间恰恰是压榨了工人的劳动时间,而人类要进入自由的王国就必须减少劳动时间,扩大自由时间,时间在人类社会进步中是一个重要的影响因素。在传统的哲学理论中并没有时间和空间相互转换的问题,但马克思创造性地分析了时空转换的可能,并将人的实践活动设定为这个过程中的媒介。人的劳动实践为人类的能力和特长提供了宽广的空间,也为人类的全面自由发展提供了路径。

三、我国传统文化对时间的认识

在多元化的世界,东西方文化对于时间概念的理解有着明显的差异。时间概念是我国传统文化的重要组成部分,通过对时间概念的透视,我们可以看到我国传统文化背后的抽象哲学,以便我们更加深入地理解不同文化的发展路径。

我国传统文化是以阴阳五行学说为基本构架的,早在西周时期,人们认为天地之间所有的事物都是基于“阴阳之气”所产生,天地间充满了阴阳之气,宇宙间所有的事物都可以归为阴、阳两类,也就有了《春秋繁露·天地阴阳》所记载的“天地之间,阴阳之气”。《易传》上说“一阴一阳谓之道”,而这里的道可以理解为事物发展的规律,而这个规律就是阴阳相互统一,此消彼长,循环往复。这种变化体现在时间上最直观的表现就是日夜交替、四季轮回,这就是我国古代最朴素的时间观念。我国可查的古文献记载中,最早明确提出时间概念的是《管子·宙合》篇中的记载:“天地,万物之橐;宙合有橐天地。天地苴万物,故曰万物之橐。宙合之意,上通于天之上,下泊于地之下,外出于四海之外,合络天地以为一裹。散之至于无间。不可名而山,是大之无外,小之无内,故曰有橐天地。”“宙”即时间,“合”即空间,文中有大量关于时间、四季的记载。战国时期的尸佼在《尸子》中则更为明确地描述了时间“上下四方曰宇,古往今来曰宙”,这就将时间与空间概念区分开来,而且给了时间概念无限的想象空间[16]。这也体现在我国的传统文化中,时间与空间的统一,但我国传统文化似乎更加看重时间,认为时间是第一性的,占据主导地位。以《周易》为例,“顺应天时”和“与时偕行”都体现了时间的突出地位,以至于《周易》整本书都可以理解为是以时间理论贯穿的。

中国传统文化的一大核心即天人合一,天和人是相通的,并非孤立的存在。荀子在《荀子·五霸》中说“上不失天时,下不失地利,中得人和,而百事不废”,而《孙子兵法·计篇》则更明确记述“天者,阴阳,寒暑、时制也”。古人的认知中时间是按照阴阳五行的安排来运行的,所以人们的生产生活和宗教政治都应该按照阴阳五行的规律来遵守[17]。到了汉代,董仲舒的天人合一理论更是得到进一步发展,将政治、法律、君主等都与天联系起来,他认为君主要顺应上天,才会得到百姓的拥护,这表明我国古代已经认识到了时间是与人生活息息相关的,人的活动甚至可以反过来影响时间,典型的表现就是“秋冬行刑”,那时人们普遍认为人类的一切活动都要按照天时来安排,刑罚也一样要遵循上天的时间安排,春天万物生长主生,而秋冬万物凋零主死,所以死刑犯一般都是秋冬季节执行的,这也是古人天人感应理念的必然结果。从时间角度来看,封建王权与时间的关系更是隐含在每一朝代的“历法”之中。表面上历法是人民生产生活经验的总结,但祥和的表面背后隐含着统治者利用“时间历法”来加强对民众的统治。历代的“历法”都只能由统治者颁布,这就赋予了历法国家法律的属性,同时在颁行历法的时候还要有特殊的仪式以示与一般的法律文件不同,例如,《清史稿·志六十四·礼八》所记载的清代乾隆时期颁布历法的典礼十分隆重,需要在午门百官行礼方可。

儒学大家孔子对时间概念也是有着非常独特的思考,他认为人对时间的感知并非是以速度空间衡量,而是以生命、精神来感知,如《论语》中的记载“逝者如斯夫!不舍昼夜。”“朝闻道,夕死可矣!”这表明孔子实际是承认时间的流动性的,时间的流逝就如同滔滔江水一般没有停顿,但对时间的感知会受到精神因素的巨大影响,时间的意义严重依赖生命精神的发展。而道家的代表人物庄子对时间则有着更加深入的理解,庄子认为时间是宇宙变化延伸的产物,时间的流逝与事物变化是息息相关,不可分离,正如他在《庄子·秋水》篇讲到“物之生也,若骤若驰。无动而不变,无时而不移”[18]。在庄子看来宇宙是基于时空的延续存在的,时空又与事物不同,是独立而客观的存在,《庄子·庚桑楚》记载“有实而无乎处者,宇也;有长而无本剽者,宙也”,正式说明空间是客观存在却没有形体,时间是延绵不绝没有尽头的[4]23。庄子对时间概念的理解相对丰富,他虽然认为时间是变化的衍生品,时间是宇宙变化的产物,但庄子的时间概念并没有一个统一的标准,他还是以个体的情况为时间线索来分析客观世界。总体来说,庄子的时间概念认为,时间的局限性是由于事物的局限性,而宇宙是变化不息的,时间会不断地流逝。

总之,与西方哲学思维不同,东方文化将时间看作是“天人合一”的产物,把时间与人的生存看作一个整体,人的生命与万物发展变化的进程都与时间有关,而西方在研究时间概念伊始仅是试图用数来计算时间。东方文化不仅将时间看作是一种客观现象,更是将人的社会生活、政治法律与时间紧密的联系在一起,崇尚“天人感应”学说,把时间历法与法律制度联系起来,更好地从事生产创造,维护封建社会的统治秩序。即便在今天,这种时间观念也深深体现在我们的现代生活之中,如婚姻的“吉日良辰”“生辰八字”等都体现了传统文化中的时间观念。