中华蟾蜍登陆后消化道嗜银细胞形态和分布密度的增龄变化

2020-01-16汪寅汪子怡刘溯源伍亮陈颐佳张志强

汪寅,汪子怡,刘溯源,伍亮,陈颐佳,张志强

(1安徽农业大学动物科技学院动物医学系,2安徽农业大学动物科技学院动物科学系,3安徽农业大学动物科技学院水产养殖学系,合肥 230036)

两栖动物幼体水生生活,成体登陆生活,生活史过程不但经历了水陆环境的转换,也涉及内部器官萎缩、重建和改造等过程[1]。其中,变态前后消化器官的大小具有可塑性[2],消化道内分泌细胞的出现时序、分布位置和密度也随变态过程而波动,具有物种特异性[3-7]。嗜银细胞是消化道内分泌细胞的总称,广泛分布于各类无脊椎动物和脊椎动物[8-9]。两栖动物成体嗜银细胞的形态学特征受季节、冬眠状态或饥饿等因素的影响较小,但分布位置和密度变幅较大[10]。目前,对登陆后不同年龄阶段两栖动物消化道嗜银细胞形态和分布密度的比较研究,只见于花背蟾蜍(Pseudepidalea raddei)[11]。本文采用Grimelius银染法结合微波改良技术[12],比较了幼体、亚成体和成体雄性中华蟾蜍(Bufo gargarizans)消化道嗜银细胞的形态学特征,以及同一年龄组嗜银细胞分布密度的部位差异、同一部位嗜银细胞分布密度的年龄差异,为中华蟾蜍消化生理学研究提供形态学基础。

材料和方法

1 实验材料

于2018年7月中下旬在安徽省合肥市包河区大圩镇晓南村(117.38°E、31.76°N)池塘中捕捉中华蟾蜍,分别捕获成体、亚成体和幼体雄蟾各8只,暂养于塑料箱(40 cm × 50 cm × 90 cm)内不超过24h。第二天,用电子天平称量动物的体重(±0.001 g),直尺测量体长(± 0.1 cm)。幼体的体重为(8.763 ± 0.945)g,体长为(4.6 ± 0.1)cm;亚成体的体重为(21.325 ± 0.392)g,体长为(6.3 ±0.1)cm;成体的体重为(70.425 ± 5.089)g,体长为(8.9 ± 0.2)cm。之后用双毁髓法处死动物,解剖分离消化道,并去除内容物,截取0.3~1cm 长的食道、贲门、胃底、幽门、十二指肠、空肠、回肠和直肠各段组织,固定于10%的中性甲醛溶液48h以上,蒸馏水水洗后,梯度乙醇脱水,二甲苯透明,石蜡包埋,用轮转切片机(浙江省金华市科迪仪器设备有限公司,型号:KD-2258)切片厚5μm。

2 结合微波技术的Grimelius嗜银细胞染色法

参照伍亮等[11]对花背蟾蜍消化道嗜银细胞的染色方法,结合微波处理技术[12],对不同年龄组中华蟾蜍消化道各段进行银染处理。其基本过程如下:石蜡切片经二甲苯和梯度乙醇处理脱蜡至水后浸入1%的硝酸银水溶液,在微波炉(Media EP210)中中火加热5min,温度保持为58~60℃,之后用60℃的蒸馏水清洗银染后的切片,并转入已60℃预热0.5h新鲜配制的还原液中,在微波炉中还原5min后,自来水充分冲洗切片3min,去除附着在切片上的残留物,终止还原反应,再经蒸馏水水洗5min后,常规梯度乙醇脱水,二甲苯透明,中性树胶封片,37℃烘干后,镜检观察。

3 嗜银细胞计数与拍照

使用Motic-BA 210型显微镜进行观察、计数和拍照,显微镜放大倍数为400 ×。每只幼体中华蟾蜍食道、贲门、胃底、幽门、十二指肠、空肠、回肠和直肠等部位都随机选取1张切片,每张切片随机计数3个400 ×视野,以3个视野中嗜银细胞数量的平均值表示每一部位嗜银细胞的分布密度,取8只幼体的平均值表示幼体该部位嗜银细胞的分布密度。亚成体和成体嗜银细胞分布密度的计数方法同幼体。

4 统计分析

用SPSS 19.0 for Windows进行数据处理。用双因素方差分析(Two-way ANOVA)统计不同年龄组和消化道不同部位嗜银细胞分布密度的组间差异及年龄和部位的交互作用。用单因素方差分析(Oneway ANOVA)及多重比较(Multiple comparisons)post hoc test统计幼体、亚成体和成体中华蟾蜍消化道不同部位嗜银细胞分布密度的差异,以及不同年龄组消化道同一部位嗜银细胞分布密度的差异。文中数据均以平均值 ± 标准误(Mean ± SE)表示,P<0.05为差异显著,P<0.01为差异极显著。

结 果

1 消化道嗜银细胞形态学特征的增龄变化

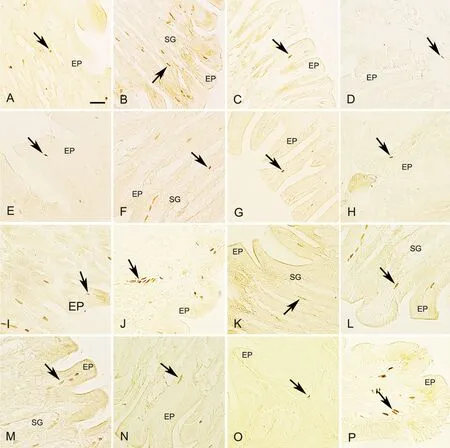

闭合型或开放型细胞都主要分布于消化道粘膜上皮和腺体中。闭合型嗜银细胞呈圆形或椭圆形,幼体主要分布于食道(图1A)和胃底(图1B),幽门(图1C)、十二指肠(图1D)、空肠和回肠偶见;亚成体十二指肠(图1E)和胃底(图1F)数量较多,幽门(图1G)和回肠(图1H)偶见;成体胃底(图1I)和贲门数量较多,回肠和直肠(图1J)偶见。

开放型嗜银细胞呈锥体形、烧瓶状、蝌蚪状、短棒状或长棒状,主要分布于幼体、亚成体和成体的胃底(图1K-M),幽门(图1N)、回肠(图1O)、回肠和直肠(图1P)偶见。

2 年龄和消化道部位对嗜银细胞分布密度的影响

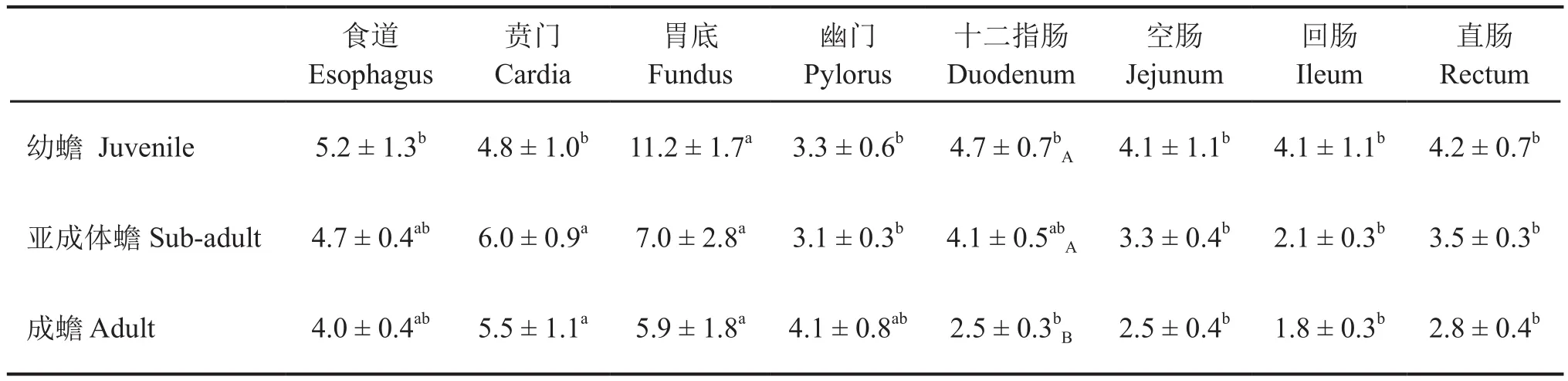

中华蟾蜍消化道嗜银细胞的分布密度既有年龄差异(F2,168= 4.947,P<0.01),也有部位差异(F7,168= 8.581,P<0.01),但年龄和部位之间无交互作用(F14,168= 1.128,P>0.05)。

图1 中华蟾蜍消化道嗜银细胞形态学特征的增龄变化。A,幼体食道圆形的嗜银细胞;B,幼体胃底圆形的嗜银细胞;C,幼体幽门椭圆形的嗜银细胞;D,幼体十二指肠椭圆形的嗜银细胞;E,亚成体十二指肠椭圆形的嗜银细胞;F,亚成体胃底椭圆形的嗜银细胞;G,亚成体幽门椭圆形的嗜银细胞;H,亚成体回肠椭圆形的嗜银细胞;I,成体胃底椭圆形的嗜银细胞;J,成体直肠椭圆形的嗜银细胞;K,幼体胃底长棒状的嗜银细胞;L,亚成体胃底锥体形的嗜银细胞;M,亚成体胃底烧瓶状的嗜银细胞;N,幼体幽门长棒状的嗜银细胞;O,亚成体回肠蝌蚪状的嗜银细胞;P,成体直肠短棒状的嗜银细胞。EP,上皮;SG,胃腺;箭头示嗜银细胞;比例尺,15μmFig.1 Age-related changes in morphological characters of argyrophil cells along the digestive tract of Bufo gargarizans. A, round shaped argyrophil cells in the esophagus of juvenile toads; B, round shaped argyrophil cells in the fundus of juvenile toads; C, ellipse shaped argyrophil cells in the pylorus of juvenile toads; D, ellipse shaped argyrophil cells in the duodenum of juvenile toads; E, ellipse shaped argyrophil cells in the duodenum of sub-adult toads; F, ellipse shaped argyrophil cells in the fundus of sub-adult toads; G, ellipse shaped argyrophil cells in the pylorus of sub-adult toads; H, ellipse shaped argyrophil cells in the ileum of sub-adult toads; I, ellipse shaped argyrophil cells in the fundus of adult toads; J, ellipse shaped argyrophil cells in the rectum of adult toads; K, long bar shaped argyrophil cells in the fundus of juvenile toads; L, pyramid shaped argyrophil cells in the fundus of subadult toads; M, flask shaped argyrophil cells in the fundus of sub-adult toads; N, long bar shaped argyrophil cells in the pylorus of juvenile toads; O,tadpole-like shaped argyrophil cells in the ileum of sub-adult toads; P, short bar shaped argyrophil cells in the rectum of adult toads. EP, epithelium; SG,stomach gland; arrows indicating argyrophil cells; scale bar, 15μm

幼体和亚成体十二指肠的分布密度都高于成体(F2,21= 4.463,P<0.05),食道和肠道各段均随年龄增加而趋于减少,幽门趋于增加,贲门先升后降,但均无年龄差异(表1)。

幼体胃底的分布密度显著高于其他消化道各段(F = 5.320,P<0.01),但其他各段间均无显著差异;亚成体胃底和贲门显著高于幽门、空肠、回肠和直肠(F7,56= 2.189,P<0.05),食道和十二指肠与其他消化道各段均无显著差异;成体胃底和贲门显著高于肠道各段(F7,56= 3.128,P<0.01),食道和幽门与其他消化道各段均无显著差异(表1)。

表1 中华蟾蜍消化道嗜银细胞分布密度的年龄和部位变化(单位:细胞个数/400×视野)Tab. 1 Age-related and segmental changes in distribution densities of argyrophil cells along the digestive tract of Bufo gargarizans (unit: cells/400× fields)

讨 论

幼体、亚成体和成体中华蟾蜍消化道嗜银细胞形态的增龄变化不明显,成体十二指肠的密度低于幼体和亚成体,不同年龄组都在贲门和胃底密度较高,这可能与各年龄组的消化生理特性及十二指肠的功能状态有关。

1 嗜银细胞形态学特征的增龄变化

中华蟾蜍消化道嗜银细胞广泛分布于登陆后的不同年龄段,形态上可分为闭合型细胞和开放型细胞,闭合型细胞呈圆形或椭圆形,开放型细胞多呈棒状、锥体形等形状,嗜银细胞的多种形态可能与切片所切位置有关,也可能与物种分类地位或消化生理状态有关[10]。研究表明,北方狭口蛙(Kaloula borealis)消化道嗜银细胞形态多为圆形[13],而黑龙江林蛙(Rana amurensis)[14]和中国林蛙(Rana chensinensis)[15]多呈锥体形和梭形。中华蟾蜍消化道嗜银细胞的形态学特征未见明显的增龄变化,可能主要依赖数量变化来适应年龄的增长和可变的消化生理状态。

2 消化道同一部位嗜银细胞分布密度的增龄变化

成体中华蟾蜍十二指肠嗜银细胞的分布密度低于幼体和亚成体,其他消化道各段随年龄增加而增加或减少,或者呈波浪状波动,但各部位均无明显的年龄差异。两栖动物消化道嗜银细胞及其分泌的主要激素的出现时间随物种而变化,但通常随发育进程而增多[11],这与消化功能的逐渐发育和完善有关。例如,处于变态发育30~46期的极北鲵(Salamandrella keyserlingii),食道、胃和小肠中的嗜银细胞分别见于第43、42和41期[7]。50日龄前,小鼠十二指肠、回肠和盲肠嗜银细胞的密度高峰分别见于20、20和5日龄[16]。登陆后,幼体和亚成体中华蟾蜍摄食量相对较大、生长快速,十二指肠嗜银细胞分布密度的大幅度提升有助于加快对食物的消化和吸收过程。然而,幼体、亚成体和成体中华蟾蜍空肠和直肠生长抑素细胞的分布密度却均随年龄增加而显著增加,但十二指肠无明显的年龄差异[17],提示嗜银细胞所包含的多种内分泌细胞的分布密度可能存在不同的增龄模式。

3 同一年龄组消化道不同部位嗜银细胞分布密度比较

中华蟾蜍的身体大小不受短期禁食和重喂食的影响,但消化器官大小随食物条件而变化[18]。花背蟾蜍幼体、亚成体和成体消化道嗜银细胞的分布密度都在食道最高,密度低谷分别出现于贲门和空肠、直肠、胃底、十二指肠、空肠和直肠[11]。不同年龄组中华蟾蜍消化道嗜银细胞呈波浪形分布,且都在胃部分布密度较高,这可能与感知食物刺激和促进食物下行有关,此后上升或下降的内分泌细胞数量可能与个体的消化生理状态或内分泌细胞内颗粒的周期性排出有关。对小鼠肠道的研究表明,内分泌细胞数量的波浪形波动可能与细胞内颗粒的周期性排出有关,部分内分泌细胞颗粒的全部释放与消化功能的调节有关,因此会导致内分泌细胞数量的减少[16]。

总之,登陆后中华蟾蜍消化道嗜银细胞的形态学特征无明显改变,主要依赖嗜银细胞数量的增减来满足不同年龄段消化和吸收营养物质的能力。