汇率的双重属性及中国的汇率制度选择

2020-01-15陈雷陈平刘粮

陈 雷 陈 平 刘 粮

引言

为了研究汇率制度选择问题,我们首先应该明确汇率的本质。马克思在《资本论》中考察了金银本位制时期金和银的历史相对价格,他认为国际分工和国际贸易条件下,国际交换的产生推动了世界货币的流动,从而形成了汇率;而汇率的变动可以由支付差额等原因而产生。也就是说,从货币的职能出发,汇率本质上是各种货币实际代表的价值量之比。

随着金融发展的深化,汇率问题中所涉及的价值量的概念既包括一国货币反映出来的可交易实物商品的价值量,也包括以某种货币计价的可交易金融资产的价值量,即汇率存在“双重价格属性”。汇率的商品价格属性对应着货币金融体系对实体经济的资源配置功能,而汇率的资产价格属性对应着货币金融体系派生流动性和名义购买力的功能。因此,从汇率的本质出发能够更加清晰地理解复杂的国际经济关系,能够让我们更加深刻地审视汇率制度对实体经济与金融稳定的作用机制。

本文基于汇率的商品价格和资产价格的“双重”属性,阐述了汇率的贸易传导渠道与汇率的金融传导渠道,以及汇率制度在调节全球经济失衡和全球金融失衡中的作用。结合中国汇率制度改革的演进和现状,对中国汇率制度改革献计献策。

一、文献综述

(一)全球失衡与汇率制度的选择

国际金融体系是伴随着国际贸易的发展而产生的,汇率制度的选择与国际贸易息息相关,汇率更多地体现出了商品价格的属性。特别是国际贸易中出现的全球失衡现象,深刻地影响了各国汇率制度的选择。

布雷顿森林体系时期,美元与黄金挂钩,各国货币与美元挂钩,这种双挂钩的固定汇率制度安排主要是为了避免各国国际收支出现失衡。然而,这种汇率制度安排却引发了“特里芬难题”(Triffin Dilemma),即世界各国对美元这一国际储备货币不断增长的需求与美国长期国际收支逆差之间的矛盾,导致了布雷顿森林体系的解体(Triffin,1960)。后布雷顿森林体系时期,世界各国逐渐放松稳定汇率的制度安排,转而选择浮动汇率制度。即以美国长期逆差为表现的全球失衡问题导致了世界各国汇率制度的变化,使得国际货币金融体系由布雷顿森林体系转向后布雷顿森林体系。

随着布雷顿森林体系的解体,全球性的汇率制度安排终结,世界各国迫切需要选择适合自身发展的汇率制度,由此便开始兴起关于汇率制度选择的研究。比如,Fleming(1962)和Mundell(1963)提出了Mundell-Fleming模型。随后Obstfeld 和Taylor(1998)在此基础上提出了汇率制度选择研究的经典理论——“三元悖论”,即一国无法同时选择固定汇率制度、开放的资本账户和独立的货币政策,只能三中取二。该理论建立在利率平价的基础上,在资本开放的情况下,任何国内外利率的差异都会对汇率稳定的政策目标带来压力。

在这一阶段,关于汇率制度选择的研究主要致力于分析汇率制度在外部失衡调整中发挥的作用。Dooley et al.(2004)认为在布雷顿森林体系解体后,又形成了以美国为中心,以亚洲新兴市场国家为外围国家的布雷顿森林体系Ⅱ。这些外围国家采取钉住汇率制度,通过汇率低估、资本管制等手段促进出口,但也导致了全球失衡问题的加剧。人们普遍认为,新兴市场国家相对固定的汇率制度是导致全球失衡的主要原因(中国社会科学院“国际金融危机与经济学理论反思”课题组和李向阳,2009)。然而,仍旧有一些学者对浮动汇率制度调整外部失衡的作用提出了质疑。Chin 和Wei(2013)的研究结果表明汇率制度对经常账户失衡调整并没有太大的影响。后续很多研究从非对称门槛效应(Ghosh et al.,2011)、计量模型的设定(Tippkoter,2010)、样本选择以及离散的汇率制度分类的角度(Herrmann,2009)对Chin and Wei(2013)的研究结论进行了反驳。

与布雷顿森林体系时期相似的是,关于全球失衡与汇率制度选择的讨论延伸到了国际货币金融体系的争论。即以美国长期逆差为表现的全球失衡问题是否会终结现有的国际货币体系。虽然大部分学者认为现有国际货币体系是不稳定的,范小云等(2014)指出,为了稳定现有国际货币体系,人民币国际化是至关重要的,即国际货币体系将向多极化方向演变。另一部分学者另辟蹊径,从汇率和资产价格的金融调整渠道来解释汇率变动对一国外部财富的作用,即估值效应。Gourinchas等(2007)认为传统的开放宏观经济学模型中对外部失衡调整的本质是对贸易的调整,但并没有反映出由于汇率和资产价格变化带来的估值效应对外部失衡的影响,而随着金融全球化程度的上升,估值效应对外部净资产头寸的调整机制越来越重要。

在这一阶段,除了基于全球失衡的视角考察汇率制度的选择,大量文献还从金融危机的视角考察汇率制度的选择,这主要是源于各国爆发货币危机的现实背景。20世纪90年代,欧洲EMS(European Monetary System)框架遭受到国际资本的冲击,1997年亚洲金融危机爆发,泰国、印度尼西亚、韩国的货币都遭受了国际资本的冲击,1998年俄罗斯、巴西,2000年阿根廷和土耳其也都爆发了货币危机,这些危机都与钉住汇率制度有关。这些国家最终放弃了钉住汇率制度。Obstfeld and Rogoff(1995)认为政府在面临宏观经济目标和汇率稳定目标的权衡时,往往会放弃汇率稳定目标,即政府维持固定汇率的承诺是不可信的。Fischer(2001)提出了汇率制度“两极化”观点,即中间汇率制度是不稳定的。这些研究使得人们开始思考汇率的另一个属性,即资产价格的属性。

(二)全球金融周期与汇率制度的选择

2008年全球金融危机之后,主要的发达经济体采取了量化宽松的货币政策,随后跨境资本流动快速增长。随着近三十年全球金融一体化程度加深,全球范围内跨境总资本流动、信贷增长和资产价格等呈现出一致性变动趋势,全球金融周期现象凸显,使得学术界对“三元悖论”的理论产生质疑,并提出了“二元悖论”假说(Rey,2013)。至此,汇率制度选择研究中出现了另一个重要的观点“二元悖论”。“三元悖论”和“二元悖论”争论的焦点在于,资本自由流动下,采取浮动汇率制度的国家是否可以实现货币政策的独立性。

对比“三元悖论”和“二元悖论”形成的现实背景,我们可以发现,三元悖论的理论基础是IS-LM-BP模型,该模型形成于布雷顿森林体系时期,这一时期各个国家的政策目标是寄希望通过固定汇率来实现外部均衡。然而,近年来的研究发现,随着各国逐渐融入金融全球化浪潮,长期的全球失衡并不是导致此次全球金融危机的本质原因。范小云等(2018)认为在全球金融一体化的背景下,“金融三元悖论“的存在使政策制定者在选择汇率制度时,应在宏观经济目标和金融稳定之间权衡,即在全球避险情绪一致性共振的现实背景下,各国的政策目标已经开始考虑风险因素对国内金融稳定的影响。

其实,在全球金融周期现象提出之前,就已经有学者考虑将风险因素纳入蒙代尔-弗莱明模型中进行分析。杨佳琪等(2013)将金融工程中的违约距离(Default Distance)和违约概率(Default Probability)作为风险因素引入到传统的M-F模型,发现在全球风险偏好水平较高时期,即便是采取浮动汇率制度,也无法避免对宏观经济的冲击。Rey(2013)提出“二元悖论”假说,指出在资本自由流动的情况下,浮动汇率制度无法使货币当局获得货币政策的独立性,即货币当局只能在资本自由流动和货币政策独立性之中选择一个。范小云等(2015)、陈雨蒙和李晓峰(2018)基于Rey的研究,认为汇率制度的稳定性与货币政策的独立性之间存在着一种非线性的关系,即“三元悖论”和“二元悖论”同时存在。

总体来看,在全球经济一体化向全球金融一体化发展的趋势下,汇率制度选择的研究不仅需要考察其对全球失衡的调节作用,还应考虑金融因素的重要作用,即全球金融周期在汇率制度选择中的重要影响。本文通过分析从全球失衡到全球金融周期转变过程中,汇率的双重属性对国际收支平衡和跨境总资本流动调整的影响,为汇率制度选择的理论基础提供创新性的研究视角。

二、汇率制度的作用:从全球经济失衡到全球金融周期

汇率制度作为调节宏观经济的制度安排,可以通过“汇率变动的贸易调整渠道”和“汇率变动的金融调整渠道”实现外部经济均衡和内部金融稳定。伴随着全球经济一体化,在国际贸易发展的过程中,关于汇率制度的研究主要强调浮动汇率在调节全球经济失衡中的作用,以利率平价理论为基础,此时汇率制度选择的理论框架是“三元悖论”。在全球金融一体化程度不断加深的背景下,全球金融周期现象开始受到关注,“二元悖论”观点的提出,使得资本开放趋势下汇率制度的作用开始受到质疑(Rey, 2013)。然而,汇率不仅表现出商品价格属性,还表现出资产价格属性。本节在对汇率的本质进行阐释的基础上,分别从全球经济失衡和全球金融失衡的视角对汇率制度的作用进行分析,更加全面地理解汇率制度选择过程中的利弊权衡。

(一)汇率的双重价格属性

1.汇率的商品价格属性

汇率通常是指两种货币的兑换比率,在国际贸易过程中,汇率表示的是不同货币所购买商品和劳务实际数量之间的比较,体现的是汇率的商品价格属性。因此,当对外贸易平衡时,两国之间的汇率应该满足购买力平价理论。货币所具有的商品“价值尺度职能”决定了不同国家货币在充当商品交换媒介中所体现出的汇率的商品价格属性。当一国出现经常账户赤字时,可以通过汇率贬值来降低本国商品相对外国商品的价格,进而提高本国商品的出口竞争力,使经常账户再平衡。从货币职能出发理解汇率的本质,正是从辩证的视角去审视金融系统和实体经济之间的关系,而此时货币金融体系则起到了提高实体经济资源配置效率的重要作用。

2.汇率的资产价格属性

随着国际经济分析更加重视金融因素,国际金融体系本身派生流动性的功能也就越来越凸显。货币作为物质财富的一种体现,同时具有“贮藏货币”的职能,货币市场的供给和需求,可以自发地调节经济中流通的货币数量。此外,货币的支付手段职能使得参与国际贸易的交易主体可以通过借贷而形成债权债务关系,此时货币的职能不再局限于当期物物交换过程中的媒介,更多的体现出这一交换过程中信用交易的重要性。由此可知,汇率作为两种不同货币的相对价格,体现出了汇率的资产价格属性,即汇率反映出了不同货币表示出的财富价值的比较,以及基于该财富价值或者说是抵押资产价值而产生的信用交易。汇率的资产价格属性使得汇率的变动也会改变两国资产的价值。资产价值的变化一方面会反映到一国对外净资产上,即一国财富的变动;另一方面还会通过影响抵押资产的价值而反映到一国对外借贷能力上,即影响该国的融资约束。

(二)汇率制度在全球经济失衡中的作用

在传统的国际经济理论中,一国经济外部失衡通常是指经常账户失衡,对经常账户的关注,最早可以追溯到休谟的观点,他认为金本位下黄金的跨境流动将通过调节商品的价格维持国家的国际收支平衡。在比较流行的国际金融分析框架中(Obstfeld and Rogoff,1996),经常账户余额是对外总资产与对外总负债的差值,代表了一个国家家庭和企业的最优消费生产决策。在开放经济下,经常账户跨期路径的一个简化模型的核心观点如下:

CAt=Yt-Ct-It-Gt=NXt

(1)

CAt=Bt+1-Bt=ΔBt+1

(2)

其中,经常账户余额CA等于国民收入Y减去私人消费支出C、投资支出I、政府购买支出G,等于净出口NX;B代表一国对外净资产,经常账户余额CA等于对外净资产即金融债权的变化量ΔB。假设在基准模型中存在唯一的无风险债券,其实际利率为r。那么这个国家的跨期预算约束如下:

Bt+1=Bt(1+r)+Yt-Ct-It-Gt

(3)

联立(2)和(3)可知:

CAt=Yt+rBt-Ct-It-Gt=St-It

(4)

其中,S=Y+rB-C-G代表一个国家的储蓄。对(3)式进行迭代并施加一个预算约束可得:

(5)

上式就是跨期预算约束。当经常项目余额为正时,表明一国经常账户顺差,净出口为正,净对外资产为正;反之,当经常项目余额为负时,表明一国经常账户逆差,净出口为负,净对外资产也为负。

当一国经常账户失衡时,可以通过本国货币的汇率来影响国际市场中不同商品的相对价格,进而影响一国进出口。在浮动汇率制度下,经常账户盈余国的汇率升值,经常账户赤字国的汇率贬值来使得全球经济再平衡。这种国际收支失衡调整模型的核心观点是:

NX=P*X-eP**M

(6)

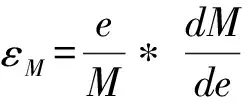

其中,X表示本国出口商品的数量,M表示本国进口商品的数量,P表示出口商品的本币价格,eP*表示进口商品的本币价格,e为汇率等于P/P*表示一单位外币的本币价格。出口需求价格弹性和进口需求价格弹性的绝对值分别为εX和εM,即:

(7)

(8)

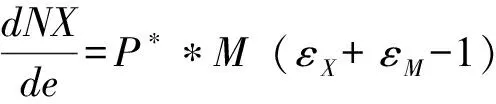

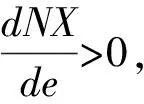

假设初始时刻贸易收支平衡,即P·X=eP*·M,在贸易品进出口供给弹性无限大的情况下:

(9)

将(7)式和(8)式带入(9)式可知:

(10)

由此可知,在跨境资本流动主要体现为经常项目下的资本流动时,采取浮动汇率制度的国家可以通过本币贬值或升值来影响该国商品在国际市场的相对竞争力,进而起到调整本国经常账户失衡的作用。因此,浮动汇率制度下,汇率的商品价格属性使得全球经济失衡得以再平衡。

(三)汇率制度在全球金融失衡中的作用

在金融全球化程度较低的背景下,汇率的商品价格属性发挥主要作用,浮动汇率制度提高了实体资源配置效率;但是,当金融全球化达到较高水平时,汇率的资产价格属性发挥主要作用。货币金融体系派生流动性和名义购买力的功能有可能会使实体经济脱离出均衡状态,带来资产价格泡沫并积聚大量系统性金融风险,最终诱发全球金融危机,导致全球金融失衡。汇率的资产价格属性通过调整金融因素发挥作用的渠道主要包括:估值效应渠道和抵押品渠道。

1.估值效应

从式(1)至式(5)可知,在会计恒等式中净出口余额与净资本项目余额应该相等,但是不同时期,一旦汇率等资产价格发生变动,以本币度量的外部资产和负债的价值就会相应变化,因此实际情况中,二者并不是完美的对应关系。在金融全球化程度较低时,国际收支平衡表中二者之间的差异会体现在净误差与遗漏项下,而且该差额较小。然而,随着金融全球化进程加快,一些国家对外资产和负债存量开始爆发式增长,汇率以及其他资产价格的变化导致外部资产和负债价值的变动。汇率的资产价格属性带来的估值效应作为汇率的金融调整渠道,在调整外部失衡中起到了十分重要的作用。

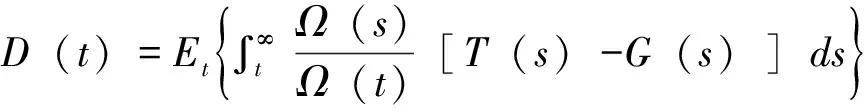

我们知道国际收支平衡表(Balance of Payment,BOP)体现的是由商品和资产的销售和购买中而形成的国际资本流量,而净国际投资头寸(Net International Investment Position,NIIP)中体现的是持有的对外资产和对外负债存量。假设A代表一国总外部资产,L代表一国总外部负债,那么净对外资产头寸B应等于A-L。此外,假设KGA和KGL分别表示外国资产和外国负债市场价值的变化。那么,KGA-KGL则表示持有的净对外资产的资本利得,该资本收益取决于汇率以及其他资产价格的变化。由此可知,当考虑到估值效应时,净国际投资头寸的变化应为:

(11)

对比(2)可知,资本利得虽然没有反映在经常账户中,也没有记录在国民收入和生产账户的收入或者储蓄项下,但是却会对NIIP账户产生影响。此外,由式(5)可知,对外净资产头寸的一个重要的经济意义在于,它决定着任何时点,一国未来经常账户赤字的现值,即对一国对外净出口起到一定的约束。为了进一步理解(5)式的经济意义,我们通过以下三个简化的基本关系进行阐述。

首先,以本币表示的家庭预算约束为:

(12)

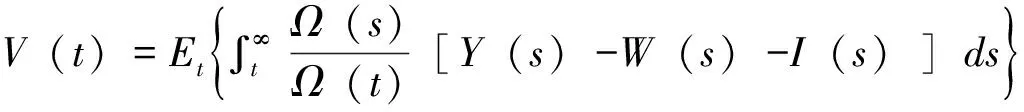

其中,V表示本国居民持有的国内资产的市场价值,D表示国内政府部门持有的净未偿债务(由于持有外汇储备资产而形成的),Ω(s)/Ω(t)表示随机折现因子,T为家庭和企业支付的税收,W表示工资收入。

那么,政府部门的预算约束即为税收收入减去政府部门购买支出G,即:

(13)

此外,国内资产未来收益(Y-W-I)的现值与V之间的关系为:

(14)

联立(12)至(14)可得,净国际投资头寸余额与未来净出口的现值之间的关系:

B(t)=A(t)-L(t)

(15)

由上可知,对于对外净资产而言,由于汇率等资产价格的变化所引起的资本利得虽然没有体现在BOP表中,但是这种估值效应在非资本流动变动中却起到了十分重要的作用①,从而对NIIP产生影响。当汇率作为资产价格而发生变动时,会通过估值效应的变化影响一国对外净资产存量的价值,从而放宽或收紧一国的经常账户赤字约束。与此同时,当这种对外资产和负债属于国家部分而非私人部门时,A代表的是一国所持有的外汇储备资产,L代表的是外国所持有的本国主权债务,那么(15)式则代表着一国国家偿债能力约束。因此,估值效应作为汇率的资产价格属性的体现,不仅会对私人部门的对外净出口约束产生影响,也会对一国国家偿债能力约束产生影响。

2.抵押品渠道

估值效应考虑了汇率的资产价格属性影响对外净资产的存量,而对外净资产存量的变动是一国经常账户赤字的约束条件,因此估值效应虽然反映了汇率的资产价格属性,但是仍属于对净量即经常账户失衡的调整。而汇率的资产价格属性得以进一步凸显主要体现在汇率的变动对抵押品价值的影响。浮动汇率制度下,汇率可以根据市场供需情况自由浮动,在金融全球化程度较低的情况下,汇率的变化对宏观经济的影响不太明显,但是随着金融全球化进程加快,汇率资产价格属性使得宏观经济金融对汇率变动的敏感性进一步提高。

Bruno and Shin(2014)构建了一个包含本国银行、跨国银行与全球性银行之间的模型,来解释汇率变化的风险承担渠道对银行部门杠杆率的影响。他们假设本国银行从跨国银行中借入美元,那么本国银行就会同时持有本币资产和美元负债的货币错配现象。此时,本币升值将会提高本国银行本币资产价值从而增强本国银行资产负债表,本国银行风险承担能力的提高使得本国银行通过跨国银行在全球银行体系中的融资能力也相应上升。由此可知,本币升值一方面提高了本国银行的融资流动性,另一方面跨国银行杠杆率的降低也会使得全球流动性流入本国提高本国市场流动性。反之,当本币贬值美元升值时,会恶化本国银行部门的资产负债表,从而降低其融资能力,跨国银行也会提高其杠杆率。除此以外,陈雷和范小云(2017)认为在国际金融市场中还存在着套息交易者,而套息交易者的行为在汇率决定中起到了重要作用,尤其是浮动汇率制度下,套息交易者的行为通常会由于市场流动性和融资流动性的共同作用,导致流动性螺旋现象,最终加剧汇率的波动出现汇率超调。而汇率的过度波动最终会通过抵押资产约束对全球信贷供给产生冲击,从而影响一国宏观金融稳定。

由此可知,浮动汇率制度下,汇率的资产价格属性一方面会通过汇率自身变动对抵押资产价值的影响,从而影响跨国银行的杠杆率和一国国内银行的融资能力以及市场流动性;另一方面也会通过套息交易者的行为使汇率过度波动,进而提高一国宏观金融对汇率变动的敏感性。由此可知,汇率的金融调整渠道实际上是通过对交易主体的资产负债表中抵押资产价值产生影响来发挥作用,即金融加速器效应(Bernanke et al., 1999)。

(四)汇率制度的选择:从全球经济失衡到全球金融周期

在国际贸易流动远大于国际金融流动的背景下,经常账户失衡作为全球经济失衡的重要体现,是汇率制度选择的主要矛盾。此时,在浮动汇率制度下,可以通过赤字国货币贬值、盈余国货币升值来实现全球经济的再平衡。因此,汇率的商品价格属性,能够通过升贬值对一国外部失衡起到缓冲器作用。20世纪90年代以后,金融全球化进程加快,经常账户余额与总资本流动规模相比很小,而后者最终为国际金融交易提供融资流动性。然而,大量的国际金融活动暴露了金融市场的不完美,货币金融体系对系统性风险的内生性也成为了当前汇率制度选择的主要矛盾,因此,我们有必要考虑汇率制度的选择与一国金融稳定之间的关系。

在传统的汇率制度选择理论中,我们提到的浮动汇率制度外部冲击缓冲器作用是针对全球失衡问题的,而且由于经常项目失衡与净资本流动失衡属于全球失衡这枚硬币的两面,因此,浮动汇率制度下,基于汇率商品价格属性而体现出的“汇率的贸易传导渠道”,是为了解决经常账户和净资本流动所对应的全球经济失衡问题。2008年全球金融危机后,学术研究的重点开始由净资本流动转变为总资本流动,大量的跨境金融交易所暗含的金融风险的积聚使得汇率制度选择的关键矛盾由全球经济失衡问题转变为全球金融周期问题(范小云等,2018)。因而,对汇率制度的作用机制的关注也由“汇率的贸易传导渠道”转变为“汇率的金融传导渠道”。此时,浮动汇率制度外部冲击缓冲器的作用内涵也相应发生变化,即浮动汇率制度对金融风险的缓冲作用(刘粮和陈雷,2018)。

经常账户失衡体现出的净资本流动与总资本流动背后暗含的大量的金融风险的积聚,作为反映全球宏观经济和金融稳定的重要信号,是汇率制度选择时需要同时兼顾的两点。后者影响国际贸易和国际金融交易过程中融资流动性环境,而前者则从资源约束的视角体现出一国总需求。因此,当前汇率制度选择一方面需要兼顾贸易传导渠道中对全球经济失衡的调整,另一方面,还需要关注金融传导渠道中如何维护全球金融稳定。

三、中国汇率制度选择的实践

(一)中国跨境资本流动呈现出的新特征

近年来,随着中国逐渐放开资本账户管制,中国对外开放程度不断加深,中国与全球金融市场联系越来越密切,如何应对中心国家货币政策与全球风险对跨境资本流动的冲击成为政策制定者关注的重点。全球金融危机后,中国的跨境资本流动呈现出一些新的趋势和特征,了解跨境资本流动的新特征对我国金融开放背景下如何进行汇率制度选择十分重要。

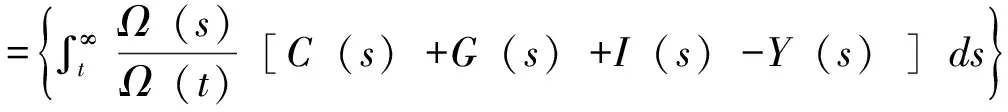

如图1,我们发现,近20年来,中国跨境总资本流动呈现出快速增长的趋势,而且规模远远大于净资本流动,这表明金融因素在中国的跨境金融交易中同样扮演着越来越重要的角色。此外,全球风险偏好指数与总资本流动之间呈现出明显的反向关系,表明当全球风险偏好上升时,总资本流动规模降低,反之,总资本流动规模增加,总资本流动背后所暗含的风险集聚对中国的宏观经济和金融稳定的重要性也逐渐凸显。

此外,从上文的分析可知,理论上经常账户余额与对外净资产的变化应该相等,但是由于存在汇率变化的估值效应,二者通常会存在一定的差异,如图2。由2.A图可知,经常账户余额与净头寸之间存在较大的差异,而估值效应是导致二者之间差异的主要原因。此外,由2.B图可知,对外资产存量和对外负债存量的逐渐增加也是估值效应变大的一个主要原因,此外还会由于一些统计标准差异等原因带来的偏误造成对外资产净头寸的变化量与经常账户余额之间无法一一对应。总体来看,汇率的变动引起的估值效应仍是对外净资产存量变化的主要原因,而对外资产存量又限制着一国未来经常账户赤字程度。因此,更加具有弹性的汇率制度也会通过估值效应的变化对经常账户失衡起到一定的调节作用。

图1 净资本流动、总资本流动与全球风险偏好指数的关系②

图2 中国经常账户与对外净资产之间的关系③

图3 其他投资以及位于中国的跨国银行资本流动④

此外,我们发现近年来,金融账户下的其他投资项规模和波动幅度也越来越大。其他投资项下的货币和存款、贷款、贸易信贷、其他应付款等通常是通过银行部门和非银行部门的跨国交易而形成的。如图3,由3.A图可知,总其他投资规模也远远大于净其他投资规模,进一步表明总量比净量更重要。与此同时,记录在其他投资项下的大量交易通常对应着跨国银行以及跨国非金融企业的交易行为,如图3.B,通过跨国银行流入中国境内所有部门的资本流动规模从21世纪初开始呈现出急速增长,其中,贷款和存款在跨国银行交易的金融工具中占比较大,而这部分资本流动数据通常记录在其他投资项下的货币和存款,通过跨国银行流向非银行部门的资本流动虽然占比较小,但是近年来也呈现出了飞速的增长,这就表明位于中国的非金融企业的类金融中介行为在国内的影子银行体系中也扮演着十分重要的角色。

(二)中国汇率制度选择面临的挑战

长期以来,“逆市场的预期管理”是中国汇率制度改革的实质。但是随着中国金融全球化进程的加深和人民币国际化进程的推进,选择何种人民币汇率形成机制才能实现经济增长和国内金融稳定成为货币当局关注的重点。从2005年中国人民银行宣布人民币汇率形成机制以来,人民币汇率制度改革先后经历了以下三个阶段:一是2005年7月至2012年4月,货币当局选择人民币兑美元渐进升值的汇率政策;二是2012年4月至2015年8月,人民币汇率形成中市场因素作用开始凸显;三是2015年8·11汇改至今,市场供求因素在人民币汇率形成机制中置于重要地位(余永定和肖立晟,2016)。

通过上文对全球汇率制度演变历史的梳理,我们发现并不存在适合所有国家的单一最优汇率制度,也不存在适合一国任何时期的最优汇率制度。随着全球金融一体化程度逐渐加深,国内金融发展水平显著提高,汇率的金融调整渠道对宏观经济的影响越来越强。为了避免金融风险的积聚和暴露,就要求一国重点关注汇率的金融调整渠道,并及时作出合适的反应。因此,在当前中国特定的条件下,“货币三元悖论”并不完全适用于中国,中国在进行汇率制度选择的过程中还应该考虑金融因素在其中发挥的重要作用,即如何在金融全球化、国内金融政策独立性、国内金融稳定之间进行权衡。

四、结论和政策建议

本文首先从货币的职能出发去研究汇率的本质,发现货币的价值尺度和交换媒介职能决定了汇率的商品价格属性,而货币的支付手段和贮藏货币的职能决定了汇率的资产价格属性。汇率的商品价格属性使得汇率可以通过贸易传导渠道对经常账户失衡,即净资本流动进行调整;汇率的资产价格属性使得汇率可以通过金融传导渠道对金融稳定产生影响。其中,估值效应虽然反映了汇率的资产价格属性,但是其最终仍是通过对外净资产头寸的变动对经常账户进行调整,因此属于汇率的贸易调整渠道和金融调整渠道的中间状态。汇率的金融调整渠道主要是在金融加速器的理论背景下,对交易主体的抵押资产价值产生影响,进而通过杠杆率效应对一国的金融环境和金融稳定发挥作用。基于对汇率制度在全球金融失衡和全球金融周期中的作用进行分析,发现汇率制度选择应该同时兼顾全球失衡和全球金融周期问题。

随后,本文分析了中国当前跨境资本流动呈现出的一些新特征和新趋势,发现在全球金融一体化的背景下,中国总资本流动的规模和增长速度远大于净资本流动,经常账户余额与对外净头寸的变化量之间并不是完美的对应关系,而估值效应在其中的作用越来越大。此外,其他投资的规模和波动性也越来越大,其他投资项下的资本流动很多与跨国银行和跨国企业跨境交易活动相对应,而位于中国的跨国银行资本流动虽然规模相对较小,但是近年来呈现出指数型增长态势。这就表明,金融业对外开放尤其是银行业对外开放对中国的影响也越来越大。在此基础上,本文认为中国当前汇率制度选择应该重视金融因素的重要作用,选择金融环境相对稳定的时点,逐步增加汇率制度的浮动程度。

①虽然有人认为总资产和总负债的稳步扩张也会导致估值效应的变动,但是随着时间而变化的汇率和资产价格冲击在其中也起到了非常重要的作用。此外,在早期对估值效应的研究中,Obstfeld and Taylor(2017)提到,将NIIP中非流动因素的变化完全归结于资产价格的变化是不准确的,因为国家统计机构普遍遵循的统计标准在NIIP和BOP统计中并不总是保持一致,因此这部分非流动因素的变化不仅包括估值效应带来的影响,应该也涵盖统计标准差异带来的统计误差。

②资本流动数据来源于中国外汇管理局国际收支平衡表,其中净资本流动等于金融账户余额,总资本流动等于金融资产与金融负债加总,全球风险偏好指数数据来源于Wind。

③数据来源于国家外汇管理局国际收支平衡表和对外投资头寸表,估值效应等于净头寸变化量减去经常账户余额。

④其中跨国银行的相关数据来源于BIS-LBS,这里的跨国银行资本流动是指流向位于中国的交易对手的跨国银行资本。