大米淀粉结构与质构品质的研究进展

2020-01-15毛慧佳李洪岩

王 静 毛慧佳 李洪岩

(北京工商大学食品与健康学院 中加食品营养与健康联合实验室 北京 100048)

水稻是世界上种植最广泛的粮食作物之一,主要分布在南亚、东亚和东南亚地区。在我国,三分之二的人们以大米为主食,其在国民经济中占有极其重要的地位[1]。随着生活质量的不断提高,消费者对大米外观、香气、味道、硬度、黏度等食味品质的要求逐渐提高。其中,米饭的质构(硬度、黏度)被认为是大米食味品质中最重要的品质,代表了米饭的适口性,成为消费者购买的决定性因素[2-3]。

米饭的质构特性受多种因素影响,如直链淀粉含量[4]、(收获)后加工方式[5]、碾米程度[6]和烹煮方法[7]等。了解这些影响因素对大米质构特性的作用机理,将有助于大米种植、加工以及更好地控制和改善大米的食味品质。此外,相比糙米,精白米仍然是当下大米最广为食用的形式。由于淀粉是精白大米的主要成分,因此,本文结合课题组前期研究成果,综述大米淀粉结构对米饭质构品质的影响机制。

1 大米质构特性的影响因素

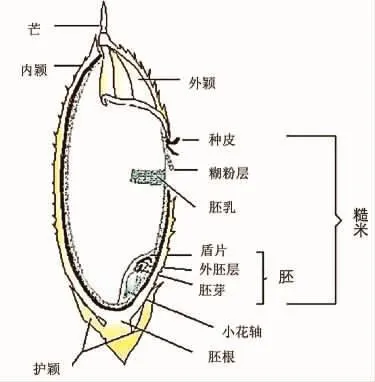

首先,从大米结构上讲,米粒由外壳和颖果组成(如图1)。经碾磨除去外壳得到糙米,糙米各组分的质量分布为:果皮占1%~2%,糊粉层、种皮和珠心占4%~6%,胚占2%~3%,胚乳占89%~94%。糙米经碾米、抛光,去除皮层和胚,得到胚乳,即人们平时食用的精白大米。碾米工序会造成脂质、蛋白质、纤维素、还原糖、总糖、灰分和微量成分(维生素、游离氨基酸和游离脂肪酸)大量损失,降低淀粉的糖化力、蛋白质的水解力和脂肪分解力[8]。其次,从组分上看,淀粉是主要成分,占干重的90%~95%;蛋白质是第二大组分,约占干重7%~8%[9]。下面从后加工方式、烹煮方法、淀粉、蛋白质4个主要因素阐述其影响大米质构特性的作用机理。

1.1 后加工方式

精白大米由糙米经碾磨去除外壳和米糠层制得,其食用品质受(收获)后加工方式的影响较大,比如:干燥方式、含水量和碾米程度等处理方式。不同国家和地区的干燥方式不同,美国采用机械烘干使糙米干燥至含水量12%,日本多用自然晾干和机械烘干使含水量降至14%~15%。Champagne等[5]发现干燥方式对大米黏度品质具有显著影响,这与Lyon等[10]的结论一致。稻谷收获时的含水量通过影响酶系代谢过程进而对大米的质构特性产生影响。研究发现当稻谷含水量在27%~29%时,淀粉和蛋白质的合成基本完成,而收获的稻谷中仍含有大量未成熟的谷粒,组分的细微变化会影响大米的理化特性,进而改变大米的质构品质[11]。碾米程度是指在碾米过程中米糠层的去除率。碾米过程可降低大米脂质、蛋白质、还原糖的含量,同时提高大米淀粉的相对含量。Juliano等[12]指出碾米可去除超过98%的表层脂质和50%的蛋白质,使大米食用品质显著提高。然而,碾米程度并非越高越好,过度碾磨会降低谷物长时间储存后的食味品质。

图1 大米的结构Fig.1 The detailed structure of rice grains

1.2 烹煮方法

大米常用的烹煮方法有传统蒸汽蒸煮、微波加热、电饭锅蒸煮、压力蒸煮等。不同烹煮方式,其热量的产生机理、升温速率和蒸煮时间等对米饭的质构特性产生较大影响。传统方法中能量由外向内传递,而微波加热则使能量从中心传递到边缘[13]。多数人认为微波烹煮的米饭较难被接受,而Khatoon等[14]发现两种方法煮熟米饭的感官评分相近。本课题组最新研究结果显示:微波烹煮米饭相比蒸汽蒸煮和电压力锅蒸煮的米饭,硬而不黏[15-16]。高静水压是新兴的非热加工方法,其施加的压力可使水分均匀分布在大米颗粒内部,对米饭口感品质具有显著提升作用。Boluda-Aguilar等[17]研究表明使用高静压法处理大米,可显著缩短煮饭时间,且在300MPa和400MPa条件下处理大米的外形、黏度、团聚性等质构特性更佳。

然而,加水量是所有烹煮方法中影响米饭质构特性的最主要因素。烹煮时的加水量(即米水比)随大米品质而异,粳米的米水比一般是1∶1.3,籼米的为1∶1.6,高直链大米一般为1∶1.8[18]。烹煮时,如果加水过少,淀粉无法充分吸收水分导致糊化不均匀,硬度就变大;加水过多,导致米粒腹背水分差异大而产生龟裂,使淀粉流失,弹性减弱。Srisawas等[19]研究了米水比对米饭的硬度、黏度和香味的影响,随水分比例的增加,硬度降低,黏度增加,而对香味没有显著影响,当水过量时则不存在此相关性[20]。

1.3 淀粉

淀粉是大米的主要成分,约占干物质的90%,包含直链淀粉(amylose,Am)和支链淀粉(amylopectin,Ap)。支链淀粉是由 α-(1→4)糖苷键连接的D-葡萄糖单元链和α-(1→6)键构成的分支点组成的高度分支化的聚合物,具有大量的短支链且分子质量较大,直链淀粉分支少且分子质量较小。大米直链淀粉含量因品种而异,然而,不同品种间大米淀粉含量差别较小[21],淀粉结构成为制约米饭质构特性的关键因素。

Rao等[22]首次研究表明,表观直链淀粉含量(Apparent amylose content,AAC)与大米的质构品质具有显著相关性[23],即:与硬度正相关,与黏度呈反比[24]。随后,Bhattacharya等[25]发现AAC相同的不同品种大米淀粉在热水(96℃)中的溶解度不同,由此“热水不溶性直链淀粉含量(即:直链淀粉总量除去可溶性直链淀粉)”的概念被提出,而且显示与大米质构特性更加显著的相关性,成为决定大米品质的关键参数。然而,脱分支的大米淀粉支链经凝胶色谱分离后可分为长B链、中长B链以及A链和短B链组,而高直链大米比其它大米具有更多的长B链[26]。Reddy等[27]研究发现长B链及其外链的比例与不溶性直链淀粉含量显著正相关,进而认为支链淀粉中长链B的含量是决定大米质构品质更重要的因素。Radhika等[28]和Ong等[29]发现长B链可能与其它支链相互缠绕,形成更为致密的结晶区,从而限制蒸煮时水分迁移和热膨胀,产生较硬的质构。最近,本课题组研究结果显示,直链淀粉的中长链含量和分子尺寸可协同决定大米的硬度品质[21]。

1.4 蛋白质

蛋白约占精白米含量的7%~8%,是大米中的第二大组分[30]。其中,碱溶性谷蛋白含量占精米总蛋白的79%~83%,且主要以“I型球状聚合体”的形式存在于胚乳中[31]。关于蛋白对米饭黏度的影响一直存在争议。早期研究认为蛋白并未对米饭黏度品质产生影响[32];随后,Martin等[33]发现酶法脱除蛋白可显著降低大米粉的黏度,并认为蛋白通过影响大米吸水量进而改变米饭的质构特性;另一部分学者则持相反观点,比如,通过对比不同品种的大米发现蛋白含量高的大米的黏度较低[34];最新研究显示,如Nawaz等[35]通过去除大米颗粒表面蛋白显著提高了米饭的黏度,并认为这可能与热溶出直链淀粉有关。本课题组的研究结果支持Nawaz的结论,发现大米颗粒表面蛋白的去除会促进淀粉的热溶出,从而提高米饭的黏度[36-37]。

2 大米质构特性的评价方法

目前,大米质构特性的评价方法主要有主观评价和客观评价两种方法。主观评价通过人的感官评价来直接反映消费者对大米的接受程度;而客观评价则利用仪器分析等手段对食品的理化指标、质构特性进行测定,与感官评价相比,具有更高的可靠性和科学性。

2.1 理化法

理化法是通过构建大米的组分成分与含量及其与大米质构特性的关联性,实现用理化指标来预测或评估大米质构品质的方法,常见的理化指标有碘蓝值、布拉班德黏度计、胶稠度等。碘蓝值法最早用于预测大米的口感品质,该方法主要基于通过碘蓝值强度预测大米的直链淀粉含量,而直链淀粉含量常与大米硬度品质呈正相关[38]。布拉班德黏度曲线常用于记录淀粉糊化过程的黏度变化,高直链大米的黏度曲线具有较低的峰值黏度和较高的消减值,而糯米的黏度曲线则显示较高的峰值黏度、崩解值和较低的消减值[39]。胶稠度是将大米粉经稀碱热糊化成胶,冷却后在水平放置的试管中做一定程度的延伸,测量出延伸后的米胶长度。该长度与大米直链淀粉含量呈反比,可用来预测大米的质构品质。从以上方法可知,理化法大都基于理化指标与直链淀粉含量之间的相关性对大米质构特性进行评估,因为人们一直将直链淀粉含量作为口感评估的标志,即:直链含量高的大米,硬度大而不黏;直链淀粉含量低的糯米则软糯、黏度大。其局限性是:对于直链淀粉含量相似,而质构品质差异显著的大米,该方法很难进行区分。

2.2 物性分析法

随着机械科技的发展,Friedman等[40]首次建立了食品机械性能与其质构之间的直接联系,发明了物性分析仪。其作用原理如图2所示,通过探头两次挤压被测食品,获得的压力-位移曲线,通过曲线可计算被测食品的硬度、黏度、内聚力、粘合性、弹性和耐嚼性等质构参数。该方法又称为质构分析法(TPA),也是目前最常用的质构分析方法。然而,该方法有其局限性,比如只能模拟食物进入口腔后的第1次咬合的过程;众多质构参数中,只有硬度和黏度的真实性较好;而且,该方法的重复性较差,通常需要多次试验才能得到统计学上有意义的数据。此外,由于大米淀粉在室温条件下快速回生,因此对新鲜米饭的结果重复性也很差[41]。

图2 质构分析法[42] Fig.2 Texture profile analysis[42]

2.3 描述性感官分析法

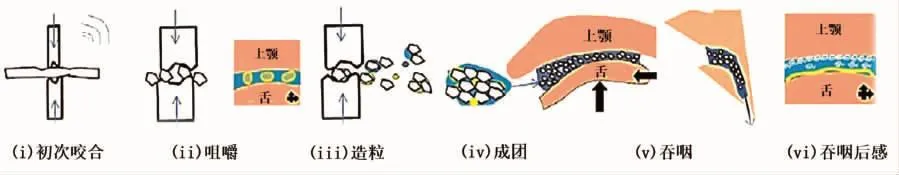

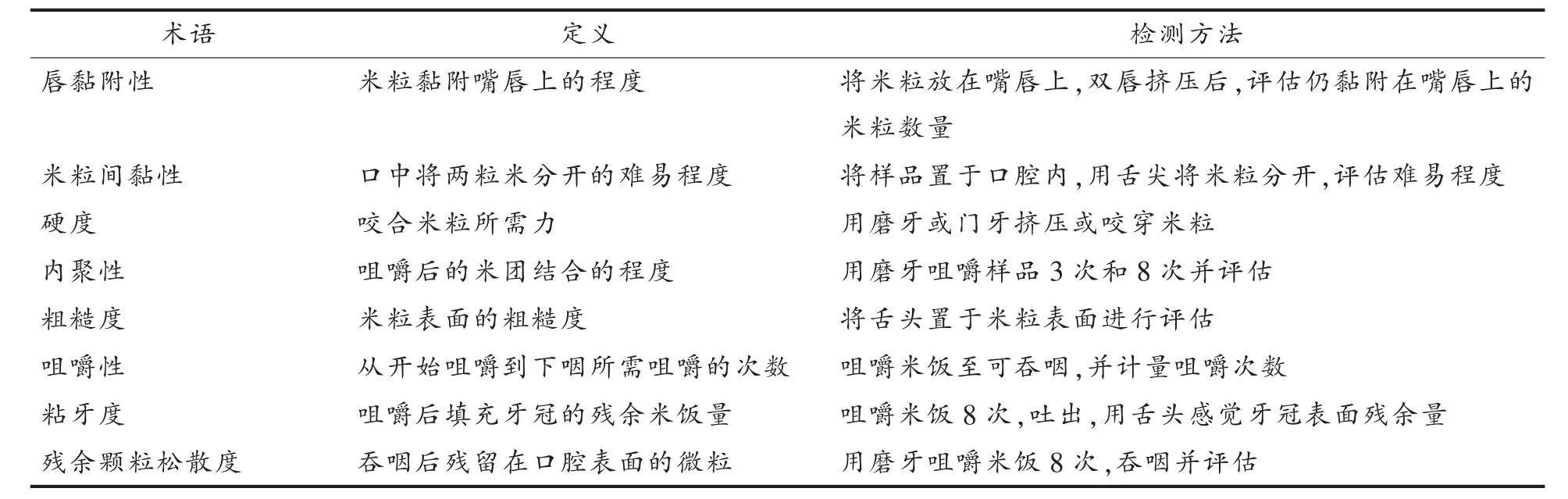

描述性感官分析是精确分析大米多维度质构特性的有效方法。Szczesniak等[42]将质构定义为“从力学、几何结构、脂肪和水分等方面感知食品的性质,以及各方面的感知程度,甚至包括从初次咬合到完全咀嚼的顺序”,并提出质构三维轮廓法。随后,Stokes等[43]将此过程分为6个阶段:初次咬合、咀嚼、造粒、成团、吞咽和咽后后感,如图3所示。随着食品种类的增加,研究人员开发出定量描述感官分析方法,如表1所示,其中列出大米感官评价不同阶段所感知的不同质构属性,以及评估方法和术语。当然,感官评价更接近人类的实际感受,就会存在操作复杂,耗时长,易受主观影响和结果重复性差等缺点。

图3 固体食品在口腔中的6个关键阶段[43] Fig.3 Depiction of 6 key stages proposed to occur during oral processing of solid food[43]

表1 大米感官评价术语Table1 Vocabulary for sensory texture attributes of cooked rice

3 淀粉的结构及测定方法

淀粉结构可以分为多层次、不同水平,如图4所示。1级结构指淀粉分子中的分支链,由脱水葡萄糖单元通过α-1,4糖苷键连接在一起的单个线性链[44],通常用链长分布表示。2级结构指完全分支化的单个淀粉分子,包括相对分子质量约为106的直链淀粉分子,以及高度支化的相对分子质量约为102的支链淀粉分子。3级结构指淀粉分子的构象,主要包括:淀粉链聚集、淀粉链缠绕形成螺旋结构、螺旋聚集形成微晶以及微晶排列形成无定形区和结晶区。除此之外,天然淀粉的高级结构包括结晶区与无定形区交替排列形成的生长环结构、生长环构成淀粉颗粒结构以及非淀粉组分与淀粉相互作用形成的米粒结构[45]。

淀粉链长分布(1级结构)的测定方法主要有电泳法和色谱法两类。如荧光辅助毛细管电泳法(Fluorophore-assisted carbohydrate electrophoresis,FACE),利用带电荷的荧光基团在脱分支链的还原性末端进行标记,根据线性分子的不同质荷比进行分离,然而,这种方法只能表征聚合度≤180的淀粉支链。高效阴离子交换色谱法(High-performanceanion exchangechromatography,HPAEC)是近年发展起来的多糖分析的有效方法,采用脉冲安培对淀粉链长分布进行测定[47]。与FACE相似的是HPAEC同样无法定量检测聚合度>100的淀粉链,因此两种方法更适用于支链淀粉链长分布的测定。而高效体积排阻色谱(HPSEC)通过淀粉支链的水力学半径差异对淀粉链进行分离,且不受聚合度的限制,可用于直链淀粉以及脱分支支链淀粉链长分布的测定。此外,可通过1H NMR计算α-1,6糖苷键和总糖苷键的比例而准确测定分支度。淀粉的分子尺寸(2级结构)通常采用凝胶排阻色谱法进行表征,然而该方法无法完全区分直链和支链淀粉,因为排阻色谱通过水力学半径对样品进行分离,而小的支链淀粉和大的直链淀粉在溶剂中可能具有相似的水力学半径,因此,目前尚未有有效的方法可以完全精确地进行二级结构表征。淀粉分子的聚集形成淀粉的3级结构。可通过13C CP/MAS NMR观察到淀粉的双螺旋结构,由于部分的结晶区会嵌入无定形区而无法完全检测。从有序光谱中可推断出淀粉的螺旋特征:A型晶体或B型晶体主要由双螺旋结构构成,V型微晶主要为单螺旋结构。此外,还可以通过X-射线衍射(XRD)获得淀粉的晶体类型及结晶区大小[45]。

图4 大米淀粉的多层级结构[46] Fig.4 The structural levels of starch[46]

4 淀粉结构对大米质构特性的影响

硬度和黏度品质是大米众多口感品质中最具识别性的两种,可通过物性分析法检测分析[48]。淀粉是大米最主要的成分,有研究者指出直链淀粉和支链淀粉含量与大米的质构特性存在显著相关性,高直链大米往往硬度较大且黏度较低,而低直链大米则相对黏软。然而这一结论的适用范围有限,比如直链淀粉含量相似而口感差异大的大米。综上,解析淀粉的分子精细结构,对探究大米质构品质具有重要意义。

4.1 硬度和直链淀粉的关系

直链淀粉的结构特征是影响米饭硬度品质的主要因素。对于直链淀粉分子在淀粉颗粒内的位置及其与支链淀粉的相互作用机制,目前主要有两种推测,如图5所示。一些研究者认为长直链淀粉的链存在于淀粉颗粒的无定形区;另一些研究者则提出直链淀粉可能与支链淀粉分支共结晶[49]。本课题组的研究推测直链淀粉链可能与支链淀粉支链形成结晶并分散于结晶区,从而增强淀粉晶体结构的耐热性,限制蒸煮过程中淀粉的膨胀和热溶出,导致米饭硬度增加[21]。

4.2 黏度和溶出的支链淀粉的关系

本课题组的系列研究显示,大米在蒸煮过程中的热溶出物与米饭的黏度品质直接相关。在大米蒸煮的过程中,米粒会吸水、溶胀、糊化,同时伴随着淀粉受热溶出颗粒,并黏附于米粒表面。热溶出物中,淀粉含量约80%~90%,这些淀粉分子,尤其是支链淀粉分子通过分子间相互作用力相互黏连,决定了米饭的黏度品质。本课题组还探讨了热溶出淀粉分子结构的热力学和动力学,研究表明小的支链淀粉较直链淀粉更容易从米粒中溶出[51]。此外,大米的表观直链淀粉含量与米饭黏度有显著负相关,这是因为,随着大米直链淀粉含量的增加,米饭蒸煮时热溶出物中可溶性支链淀粉含量、短链比例和分子尺寸都降低,从而减弱了米粒表面淀粉分子间的相互作用力,使得质构仪探头测定米粒时的黏附力和脱附阻力都减小,进而降低了大米黏度[52-53]。

图5 大米硬度和黏度品质的分子机制推测图[50] Fig.5 The proposed molecular mechanisms for hardness and stickiness of cooked rice[50]

5 展望

随着人民生活水平的提高,越来越重视大米的食味品质,米饭的硬度和黏度是大米众多口感品质中最重要的两种品质。近年来,关于大米质构的研究主要集中在质构的影响因素及评价方法上。以往常用的碘蓝值、胶稠度等理化指标已经无法满足对大米质构特性精确表征的需求,而最新的口腔加工学显示米饭的口感品质是多重质构特性与多维度感知过程的复合,这也对未来大米质构特性的发展提供了参考。淀粉结构是决定大米质构品质的关键因素。本文列举了决定大米质构品质的结构基础及发展进程,从表观直链淀粉含量、热不溶性直链淀粉含量,长B链,再到最新的淀粉一级和二级结构协同影响,并最终对大米硬度和黏度两种质构品质的构效关系进行阐述。随着这些基础研究的不断加深,人们可以更好地调控大米加工和口感品质,开发出美味的米制食品。