关于西洋古典绘画的鉴定

2020-01-14吴正恭

吴正恭

For a long period of time, the “authenticity” in some Western classical paintings has been a lasting controversial issue in Western art history. Based on some personal experiences, the article discusses the qualifications of being a connoisseur, the use of documents and provenances and their deficiencies, the applications and limitations of modern scientific and technical analyses, and the use of the“Morellian method” in attributions. It also stresses the importance of “intuition” in the practice of authentication and a keen sense of connoisseurship.

长期以来,对于部分西洋古典绘画的“真伪”,一直是西方美术史论界存在着争议的问题。本文作者基于自身的经验,探讨了作为一个鉴赏家所理应具备的资质,并谈论了文献与出处等的作用及其缺陷,现代科技手段的应用及其局限,以及在鉴定中所采用的“莫雷利方法”,其中包括“直觉”在鉴定中的重要性等具体问题。

充满了矛盾与悖论的鉴定

长期以来,由于种种主客观方面的原因,对于部分西洋古典绘画的“真伪”,一直是西方美术史论界存在着争议的问题,其中最具争议性的著名画家,可能应该是十七世纪荷兰画家伦勃朗了。

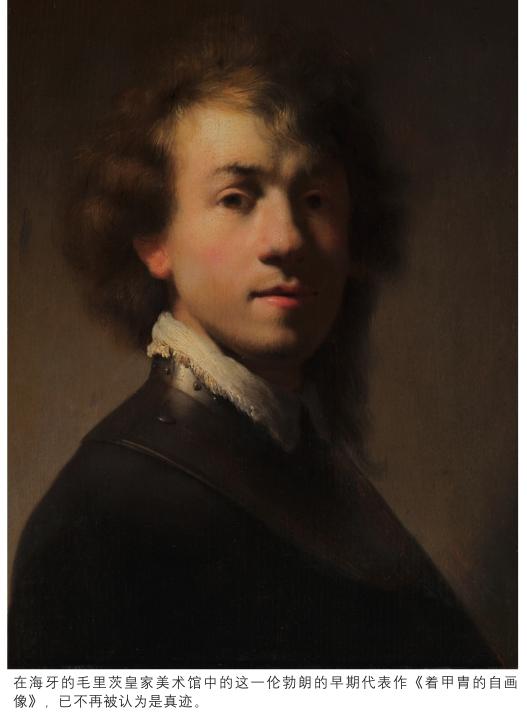

在过去的几十年中,对于十七世纪荷兰画家伦勃朗(Rembrandt van Rijn,1606-1669)的研究,发生了极其戏剧性的变化,专家们对于他的许多作品的“可靠性”(authenticity)提出了疑问,因为“一张最高水准的,画于伦勃朗时代的伦勃朗风格的画,未必一定就是伦勃朗画的”,《带金盔的人》和《着甲胄的自画像》等许多一度被认为是属于他的“代表作”,包括部分所谓的“自画像”,现已被许多专家认为均出自其工作室、学生或模仿者之手,伦勃朗的“真迹”,因此也就在原来的基础上,减少了一大半。然而令人感到啼笑皆非的是,《波兰骑士》和《扫罗与大卫》等曾被“怀疑”甚至“否定”了的画面,后来又被“重新翻案”了。

同样具有相当讽刺性的是,十七世纪荷兰画家维米尔(Jan Vermeer,1632-1675)也是十分富有“戏剧性”的。曾一度被荷兰最权威的美术史家和收藏家Abraham Bredius(1855-1946),认为是属于维米尔的最佳“杰作”《基督在以马忤斯》,后来被证明原来是由Han van Meegeren(1880-1947)“假冒”(forged)的,而这一西洋绘画史上最臭名昭著的“假画案”(forgery),当时“被欺骗”了的不仅是Bredius,而且还包括了其同时代几乎所有的艺术史家!令人啼笑皆非的是,曾一度被否认为是维米尔真迹的《坐在维金纳琴前的年轻女子》,反而一直要到2004年才被“平反昭雪”,并被重新追认为是维米尔的“真迹”(genuine),尽管对于这一“翻案结论”,目前仍然还有一定的争议。

意大利威尼斯画派画家乔尔乔内(Giorgione,c.1476/8-1510),因为和提香(Titian,c.1488-1576)有过“合作”,所以在乔尔乔内去世后,他的有些尚未完成的画面,就由提香或其他画家来完成,因而对于他的很多画面的归属问题,迄今为止仍然尚有不同程度上的争议。

现收藏在纽约的大都会艺术博物馆中的,十七世纪法国画家拉图尔(Georges de La Tour,1593-1652)的《算命人》,长期以来,同样也是备受争议的。

纵观西洋绘画的历史,其中不乏类似那样的“把被颠倒了的历史重新颠倒过来”的案例。事实上,凡是有资格“认定其为真迹”的,或是“否认其为真迹”的,其实都是那些所谓的“权威”和“专家”。而在一切以“权威”说了算的时代,对于许多古典绘画的“错误鉴定”,往往就是因为“权威”、“专家”和“评论家”的误导。事实上,有些所谓的“权威”,在很大程度上,完全是靠了头上的“光环”与“头衔”在说话,而并非是凭了实际的“眼力”。

事实证明,即使像Bernard Berenson(1865-1959)那样的意大利文艺复兴绘画的权威,在其漫长的职业生涯中,就经常改变原先的鉴定,所以其鉴定的“权威性”和“可靠性”,是有不同程度上的问题的,而他与英国画商Joseph Duveen(1869-1939)的“合作”或“勾结”,其中包括十分高额的“佣金”比例,使得其鉴定的“可靠性”,在某种程度上,也是值得怀疑的,因为对于一张画的“判决”,将直接影响到该画面的经济价值及其学术价值。

作为一个鉴赏家所理应具备的资质

正因为“鉴定”(attribution或ascription),是一种完全不同于一般层次上的“鉴赏”(appreciation),所以要想成为一个真正严格意义上的鉴赏家(connoisseur),首先必须具有极其良好的西洋美术史基础。作为一个真正合格的“鉴定者”,不仅要对于某一特定时期不同画家的风格流派、题材内容、色彩调子、用笔特点、技法水准,以及畫家之间的师承关系、相互影响等各个方面十分熟悉了解,而且还一定要能够做到,在没有任何“文献”与“史料”的情况下,光凭“肉眼”就一眼能够看出一张画面的大概的创作年代,所属的风格流派,以及画面的技法水准等的良好“直觉”。

另外鉴赏家本身最好还要具有相当的绘画技能,如本身缺乏在绘画方面的实践的话,则一定要有对于画面的风格特点,尤其是在“用笔”方面,具有极其良好的“直觉”和“感觉”。完全不同于那种可以参考、借鉴甚至抄袭的“美术史论”,或纯粹纸上谈兵与隔靴搔痒性质的“评论文章”,真刀真枪的“鉴定”,因为将直接影响到一张画面的经济价值及其学术价值,所以它所考验的,乃是一个人的“天资”(instinct)、“直觉”(intuition)、“感觉”(perception)、“敏感性”(sensibility)、“洞察力”(insight)以及“判断力”(judgment)。

那個曾先后就读于英国的牛津、美国的耶鲁和普林斯顿大学,1961年直到1973年去世时,一直担任华盛顿国立艺术馆绘画部主任的,已故美国美术史家Hereward Lester Cooke博士(1916-1973),因为本人是画家出身,所以在鉴定绘画的真伪方面,尚有“艺术世界中的夏洛克·福尔摩斯”(Sherlock Holmes of the Art World)之称,其“眼力”,绝对不是那些只会“纸上谈兵”的评论家所能相比的。

文献与出处等的作用及其缺陷

一般的艺术史学家,在鉴定时,在相当大的程度上,主要是依靠各种“文献”(documents),其中包括以前家族的财产目录(inventory),合同协议,转手买卖,拍卖记录,以及同时代的记载等各种文献材料和档案。

然而对于绘画的“历史”及其“由来”作详细记录的“出处”(provenance)和“纸上跟踪”(paper trail),包括画面与原始镜框背后的标签、(海关的)图章等,有时也难免会产生一定的误导。正因为很多早期的文献记载,除了一段简短的文字描述(description)外,根本就没有画面,甚至还可能没有画家的名字,可能没有画面的标题,可能没有创作的时间,可能没有精确的尺寸……因而“张冠李戴”,甚至“以讹传讹”,也就在所难免了,再加上在西方的历史上,本身就还有伪造“文献”以及“出处”的情况。另外那些被收录在画家的catalogue raisonné(分类目录、全集)中的画面,更是容易被后来的人,误认为都是“真迹”了。

现就以收藏在阿姆斯特丹国立博物馆中的,伦勃朗最著名的代表作《夜巡》来说,我们现在所看到的画面尺寸,其实并非是原作的实际大小,其原始尺寸,今天已无人知晓,同样也不可能确切地知道了,除非有新的文献被发现。

现代科技手段的应用及其局限

毫无疑问,现在的各种科技手段,在鉴定西洋古典绘画时,是有一定帮助的,如通过碳-14年代测定法(radiocarbon dating),就可以确定一张画面的创作“年代”。

通过对于画面颜料成分的分析,很容易把后来的“仿制品”筛选出来,因为有些颜料是在某个年代之后才有了的,如酞菁蓝(phthalocyanine blue),就是二十世纪的产物。

通过X射线,可以看到在画面表面的底层(underlayer)的“画面内容”或“修改痕迹”(pentimento)等。

而紫外线灯(俗称“黑光灯”),则能看出画面中的“修复”(restoration)与后来所“添加、修改、修饰”(retouch)的痕迹。

另外通过对画板、画框的树木年代学(dendrochronology)的检测与比较,也能对于某一特定时期或某一画家的确认,起到一定的参考作用。

正因为现代科技手段,迄今为止仍然还无法分辨一张画的“真伪”,因此要想断定一张画的“真伪”,还得要靠“肉眼”和“放大镜”等最为原始的手段,再加上“直觉”和“经验”了。

鉴定中所采用的“莫雷利方法”

所谓的“莫雷利方法”(Morellian method)或“莫雷利分析”(Morellian analysis),是由意大利艺术评论家Giovanni Morelli(1816-1891)所开创的,在绘画的鉴定中,以一种对于画家在“细节描绘”及其“用笔特点”等方面,做比较分析的鉴定方法。

在那个没有刻意追求个人风格的年代,每一时代,每个国家,不同画家,师生之间,都有着不同程度上的相似之处。作为一个在技法上十分成熟的画家,在十九世纪下半叶之前,一个画家除了早年和晚年,在风格上可能会有所变化外,一般来说,其“笔法”,就像一个人的“签名”和“性格”一样,在本质上,是不会也不太可能会有很大变化的。正因为一个鉴赏者的眼力越好,其分辨力也就越高,所以只要有一些可靠的“真迹”可资参考,对于两张不同的画面,是否出自同一人之手,如看“原作”的话,其实是不难分辨的。而对于一般的人,之所以看不出其中的(微妙)差异,若非因为眼睛不够敏感,就是因为不够熟悉了。

一般来说,对于那些外在的“显性特征”,如画面中的“人物形象”、“题材内容”以及“风格特点”等,是很容易辨认的,至于是否为“真迹”,还得要看具体的“笔法”了。事实上,真正考验一个人的“眼力”的,就是如何“去伪存真”,如何来发现画面中的那些内在的“隐性特征”了。

尽管René Huyghe的那句俏皮话,“柯罗一生中画了约3000张画,光在美国市场上就出售了10000张”的说法无疑有所夸张,但毫无疑问,十九世纪法国画家柯罗(Jean-BaptisteCamille Corot,1796-1875),绝对是法国绘画史上被“仿制”得最多的画家之一,其“仿制品”(copies)确实很多。柯罗的风景画,尤其是他的后期作品的赝品(forgeries),特别是那些出自其学生之手,然而又有着柯罗“亲笔签名”的画面,对于一般的人来说,确实是难以辨认的,因柯罗尚有在并非自己亲笔的画面上“签名”的情况。

在柯罗的众多“模仿者”(imitator)中,柯罗的学生,十九世纪法国巴比松画派画家Paul-Désiré Trouillebert(1829-1900)的有些风景画,就与柯罗在外表上十分相似,尽管两者在本质上还是有着质的差别,因为在他的画面中,缺少了柯罗画面中所特有的那种“轻松”与“明快”,以及在用笔上的“洒脱”与“灵巧”。另外他的那些带有明显柯罗特征的“拟柯罗风格”的画面,在“颜色的厚度”上,普遍要比柯罗来得厚,因而缺少了柯罗画面中所特有的那种“飘逸”与“缥缈”。

毫无疑问,画家在题材、内容、风格和笔法上的差异,既能帮助,同时也可能会产生混淆,再加上很多画面在早期阶段的“错误认定”(misattribution),往往会给后期的“重新认定”(re-attribution)或“降级认定”(de-attribution)带来困难。

也就是因为这一缘故,所以对于某些个人风格十分强烈的画面,往往特别需要引起注意,因为很容易被画面中的那种十分明显的“表面特征”所迷惑,甚至被误导。

尽管莫雷利本人曾有过不少英明的鉴定,但他的“莫雷利方法”,也并非是万能的,他也因此而犯过不少显著的错误。

由此可见,对于一般的人,其中包括绝大多数“从理论到理论”的评论家来说,完全要凭“直觉”来判断一张画的真伪,确实是有相当难度的,尤其是对于那些出自于画家的画室、学生、助手、同时代的模仿者之手,而在绘画风格和技法水准上又十分接近的画面。也就是因为这一缘故,所以鉴定乃是考验一个鉴定者的connoisseurship(鉴赏能力、鉴赏资格、鉴赏家身份)的试金石。

壮志未酬的“伦勃朗研究计划”

1968年,由Josua Bruyn和Bob Haak等五人所组成的“伦勃朗研究计划”(Rembrandt Research Project),乃是当今世界最权威的伦勃朗研究机构。在荷兰政府的资助下,他们对于每一张有可能是伦勃朗的画,进行了全面彻底的“审查”,并旨在借助现代科学和照相技术,通过对伦勃朗绘画风格及其材料的技术分析,再对传统的鉴定作出“修正”,然后编辑出版一套史料极为详尽的《伦勃朗绘画作品全集》( A Corpus of Rembrandt Paintings)。

然而由于缺少当时的文献记载,所以那些有着伦勃朗的签名,但却是出自其学生之手的画,以及许多没有签名,但却在十八世纪时被冠上了“伦勃朗”名字的“伦勃朗风格”的画,对于后来的鉴定带来了极大的困惑。

由于伦勃朗研究计划的鉴定,在相当大的程度上,乃是靠了“肉眼”和“放大镜”这一极为原始的工具,因此难免会有一定程度上的主观与武断的成分,其鉴定结果也必然是充满了争议。现在对于某些画面的真伪,各个专家的意见也不尽相同,就连伦勃朗研究计划本身,居然也会推翻自己原先的结论!而最具讽刺性的是,后来成为该小组组长的Ernst van de Wetering,因坚持放弃他们原先“过于严格的分类”,结果导致了另外四个成员在1993年公开宣告散伙!伦勃朗研究计划也早在2011年就已解散了。

尽管在“净化”伦勃朗的过程中,尚有不少的“灰色區域”,但不管怎样,目前的结论,虽然“冤假错案”在所难免,但总是要比原先的估计更接近于实际的数字,Albert Blankert认为:“伦勃朗绘画作品的轮廓已十分清晰,但其确切的版图和界限的划分,则永远也不可能完全一致。”正因为,就像Harold Bayley所说的那样,“今天权威所断言了的,往往会与明天的结论相悖”,所以伦勃朗的真迹到底有多少,将是一个永远也无法,也不可能被解开了的迷。

鉴定所面临的困惑与两难

正因为在西洋古典绘画的鉴定中充满了诸多的不确定性,所以对于某些具有争议性的画面,西方的博物馆、收藏家和艺术史家,往往会在作者的“归属”问题上,用专门的术语注明是“attribute to …”(认为…属于),“ascribed to …”(把…归属于),“studio of …”(…画室),“workshop of …”(…作坊),“school of …”(…画派),“circle of …”(…圈子),“follower of …”(…模仿者),“imitator of …”(…模仿者),或“after …”(模仿…)。

已故美国著名历史学家Jacques Barzun,在其晚年的著作《从黎明到衰落——西方文化生活五百年,1500年至今》中的那句至理名言,道出了对于一切历史问题的真谛:“谁要想绝对准确无误地知道过去所发生了的一切,势必只能求诸于上帝了。”(Whoever wants an absolute copy of what happened must gain access to the mind of God.)

这也许就是在鉴定西洋古典绘画时,所面临的困惑与两难……

关于“直觉”在鉴定中的重要性

本人从小开始,学画是“临摹”出身,因此具有很强的“风格模仿”能力,1978年中学未毕业,即“跳级”进入上海戏剧学院舞台美术系。长期以来,本人对于西洋美术史,尤其是从十六世纪末到十九世纪末的欧洲绘画史,以及早期英国水彩画历史,尚有相当程度的研究。

本人在1985年7月赴美后,曾先后为费城和纽约的两个犹太人古董商,做过一段时间的西洋古典绘画的“修复”工作,并因此早在1992年1月13日,就通过当时的“第三优先”——“技术移民”获得了美国的“绿卡”。1990年移居纽约后,又为一个犹太人古董商,做过几年欧洲古典绘画的“仿制”工作,并为古董商提供“鉴定”意见。

2006年,本人曾两次受德国画商的邀请,前往荷兰与德国鉴定伦勃朗等西洋古典大师的绘画,因此在西洋古典绘画的“鉴定”方面,尚有相当的“经验”,并具有十分良好的“直觉”。

本人的鉴定,无非就是靠了眼睛的“直觉”,并通过画面的“风格”与“气息”,尤其是不同画家在“用笔”上的(微妙)差异,来断定一张画面的“归属”与“真伪”。事实证明,对于一双训练有素的“画家眼睛”来说,任何“用笔”上的微妙差异,就像“笔迹”一样,是完全能够分辨的。