重议现实主义美术

2020-01-14李传真

李传真

【摘要】现实主义美术以“亲眼所见”为底线、以人文关怀为内核、以艺术家角色转变为保障、以艺术语言的革新为支撑,它们共同揭示了现实主义的概念与内涵。

【关键词】亲眼所见;人文关怀;角色转变;语言革新

纵观整个中外古代美术绘画史,绘画风格的变化和个性化的冲击碰撞很大程度地刺激了艺术语言的革新。绘画语言的革新凭借着人文关怀、角色转变、主体意识、突破客体等形态转换,最终以“亲眼所见”的现实主义美术为美术创作的出发点和落脚点。笔者将人文关怀为内核“重议”现实主义美术,以“人文关怀”的现实主义为指导观念融入创作方式,展现出现代艺术家们在画作中为增添更多可能性的绘画语言进行革新。

一、缘起:“亲眼所见”的意义

“一切优雅的事物,都是在希腊的天空下形成的。”(温克尔曼)古希腊时期的古典艺术在“静穆的伟大、高贵的单纯”的理想中为后世建立了优雅的标准。正是这种理想主义对希腊式优雅的追求造就了欧洲美术史上的两次高峰——14世纪开始的文艺复兴运动与18世纪的新古典主义运动。有趣的是,无论是文艺复兴还是新古典主义,它们都是由现实主义艺术家来终结的,如16世纪的卡拉瓦乔与19世纪的库尔贝,他们放弃了理想主义的完美形象,而是将贫苦的人物搬到了画面上。对两位画家来说,“亲眼所见”才是最重要的。

中国古代绘画作品中的艺术形象同样是按照一种古典理想来塑造的,这种古典理想可以在历代“帝王图”和“仕女图”“高士图”的形象中体现,很难看到普通民众的人物形象。这些依照古典理想而塑造出来的艺术形象更适合作为为统治阶级歌功颂德、粉饰太平的工具,或者成为文人士大夫抒情言志的媒介。直到20世纪,一批具有进步意识的青年艺术家留学归国,他们带着改造社会的目的开始改造中国的绘画。这批受到现代思想启蒙的年轻艺术家们终于将他们自己的“亲眼所见”画在了画布上,于是画面上的帝王、仕女和高士消失了,而更多普通民众出现在了画面上。

“亲眼所见”是现实主义美术的底线。将亲眼所见的广大劳苦民众搬入画面,将社会问题呈现于众人面前,艺术家的画笔变得更为真诚。库尔贝说“我只画我亲眼见过的事物”,蒋兆和言“无超人逸兴之思想,无悠闲风雅之情趣”,而更愿意“竭诚来烹一碗苦茶,敬献于大众之前”。现实主义要求艺术家始终保持对现实生活的敏感,包括对时代变迁的把握、对社会问题的关注、对生活细节的捕捉。如法国画家杜米埃笔下的贫民、俄国画家列宾笔下的纤夫、德国画家珂勒惠支笔下的纺织工人、中国画家蒋兆和笔下失去土地的农民等,这些艺术形象均是画家“亲眼所见”。艺术家们凭自己的学识与良知将这些处于社会底层的弱势群体摆在大众面前,将正在承受疾苦的人们放大,并以此让这一群体得到更广泛的社会关注。随艺术中现实主义的兴起与艺术家作为知识分子身份的觉醒,今天的美术作品已经成为提出社会问题的重要媒介。所以,艺术家在当下的责任最重要的已经不是“画什么”或“怎么画”的问题了,而是应该主动承担美术在当下的承载状态。本文认为,人文关怀始终是美术创作的出发点与宗旨。

二、概念:以人文关怀为内核

现实主义美术被传统艺术史限定为在19世纪出现的以库尔贝为代表的美术运动,并与浪漫主义相对;高尔基继而又提出批判现实主义的概念;另有20世纪苏联、中国为主要代表的社会主义现实主义;以及由反法西斯而引发的新现实主义美术思潮。实际上,对比各个时期的、各个类型的现实主义美术,它们之间的共同特点是不难发现的,那就是它们都以现实问题为思考对象,都以写实技法来进行创作,最终其内核都会落在美术作品中所体现出来的人文关怀上——在这一点上则是没有歧义的。按照体现出人文关怀的标准,现实主义美术的传统由来已久。欧洲早在文艺复兴时期,在一些发达的城市里已经聚集了一批先进的文学家、哲学家和艺术家,人文主义思想已经传播开来,他们反对冰冷的宫廷艺术、反对脱离现实的神秘主义和样式主义,主张把艺术和现实结合起来。直到19世纪时,这一潜隐着的传统以自觉的、有意识的状态登上历史舞台,这一点被敏锐的艺术史家们捕捉到,定名为现实主义,继而出现了批判现实主义、社会主义现实主义、新现实主义等概念。但是本文所关注的现实主义却并不想拘泥于传统艺术史书写中的历史叙事所给定的概念,而是究其内核,即体现人文关怀的作品,因为这是现实主义美术中最核心的要素,也是现实主义美术最独特价值的体现。

三、介入:艺术家社会角色的转换

中国美术在20世纪经历现代性转型,在这一转型过程当中,现实主义的创作方式扮演了重要的角色,而现實主义美术作品中所体现出的人文关怀也随之成为核心问题。

中国美术的现代性转型是在两个层面上进行的:一方面涉及语言问题,注重在中国绘画这种成熟的语言基础上,进行反思、解构、实验,为之注入新鲜的血液;另一方面涉及艺术家社会角色问题,注重艺术家摆脱传统画家的政治从属地位或专注审美情趣的方式,而是以知识分子的角色参与社会问题。

在20世纪初期的中国,“为人生而艺术”是五四时期最具有现实主义倾向的一种文艺主张,它反对纯粹的文艺,强调文艺要反映人生、关心民生的疾苦,这成为当时最有影响力的口号。徐悲鸿认为,“中国古代绘画本来‘首重人物,但后来文人画大兴后,抹杀人物题材,以之致近代画家‘皆忽略人物活动而只注意山水,因此发生艺术与生活的脱节现象”。徐悲鸿身体力行,创作出《愚公移山》《九方皋》等借古喻今的人物画。”他一面借助人物画可做到“惟妙惟肖”的特点来寻求改良中国画的方法,一面将劳动人民搬进画面。蒋兆和称“唯我所同情者,乃道旁之饿殍”,专注于“人之不幸者、灾黎遍野、亡命流离、老弱无依、贫病焦急,嗷嗷待哺的大众”。由于艺术家们接受了“为人生而艺术”创作观念的指导,此时艺术家们的创作显然已经超越了对单纯审美属性的追求,已经由传统中国绘画中关注笔墨技法、关注对胸中逸气的表现,而将问题意识更多地转向社会问题,其作品的承载内容也随之增强。这一创作路线为中国现代美术的发展奠定了基调。从“为人生而艺术”的观念中,提取艺术家们对人的关注、对民生的关注等因素,不难看出艺术家的社会角色已经悄然转换了,他们从审美对象的制作者转换到关注人与民生问题的知识分子。将人文关怀加入到美术作品中,反过来也是将人文关怀用艺术的表现方式体现出来,这是20世纪中国美术现代性转型最重要的标志之一。

时至今日,人文关怀在艺术作品中的重要性越来越被强调,如公共艺术、大众艺术等概念被明确地提出,公共艺术、大众艺术并不是摆在众人面前就得此名称,而是艺术作品中涉及哪些公共问题。这样的事态一方面说明现实主义美术在当下艺术领域的泛化,这足以看到现实主义美术的影响力了;另一方面也就意味着艺术家的知识分子的角色越来越被强调。人的问题、民生问题则是一切公共问题中最被大众关注的,艺术家也是大众中一员,思大众之所思,艺术作品中体现出来的人文关怀有效地缩减了艺术与生活之间的代沟,这是所有艺术家、文艺工作者不可不去面对的问题。

四、语言:对艺术语言革新运动的参与

传统观念认为,现实主义美术并不关注艺术的语言问题,它仅仅是利用现成的艺术语言来将艺术家所观察的事物表现出来而已,根本不参与艺术语言的革新。可是这种传统的观念是经不起考究的,因为无论是西方还是在中国,现实主义美术都在很大程度上刺激和参与了艺术语言的革新运动,而远不是仅仅利用现成的艺术语言进行形象的描绘。在西方,“现代现实主义之父”库尔贝对画面空间深度的限制与对绘画材料质感的追求对于西方传统绘画语言而言是具有革命性的;在中国,徐悲鸿借古喻今的人物画也同样在现实主义和艺术语言革新之间找到了平衡点。

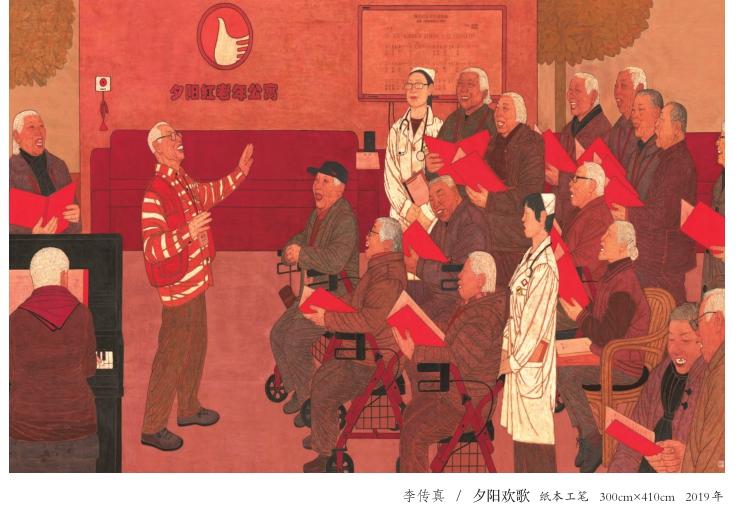

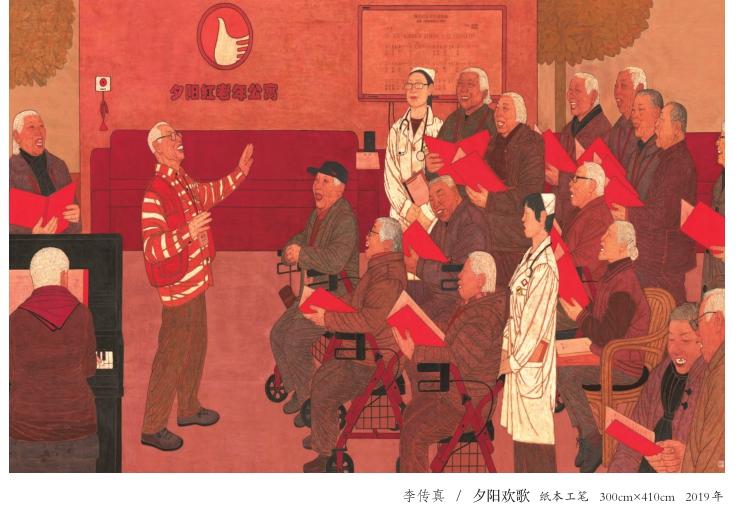

再以中国传统的工笔画为例,相比于写意画,工笔画更关注细节、更注重写实,这是工笔画的特征之一;相比于油画,工笔画更注重形与神的相融,所以它既有很强的描绘性,又不乏诗意。工笔画因独具特色又经历史的沉淀,早已作为一种成熟的绘画语言而存在了,可以说这是中国绘画中最具有世界品质的语言。可是,20世纪中国美术经历着现代性转型问题,工笔画的现代性转型也迫在眉睫,如何让工笔画这种成熟的绘画语言重新焕发活力,继而向前发展,而不是在一种成熟而自满的状态中将自己封闭起来。一种成熟的绘画语言在寻求发展的过程中必定要经过一个艰难的探索过程,因为有过多的传统压力付之于其上。如,长期以来,唯美情趣和风情题材一直在工笔画系统中占据重要位置,之所以如此,是因为这种唯美情趣和风情题材与传统工笔画语言配合得非常协调,似乎它们是理所当然地联系在一起的,似乎找不到将它们拆散的理由和方法,长此以往,传统工笔画终于出现了停滞不前的现象。年轻一代的工笔画家们注意到了这个问题,为了能够给工笔画增添更多的可能性,他们首先要采取方法将唯美情趣和风情题材与工笔画语言之间的关系割裂。一部分画家是直接从工笔画语言改造方面入手,另一部分画家则是在内容题材等方面进行的,用一种现实主义的创作方式参与传统工笔画语言的革新。

以人文关怀为内核的现实主义作为创作的指导观念,艺术家将发生在自己身边的普通劳动者和在他们身上发生的故事通過各种手段表现出来。因为这些人物形象和故事就发生在艺术家身边,而不是凭艺术家的想象而得来的,所以这些人物的形象和故事的细节都会非常丰富,他们的一举一动、每一个表情、日常衣着等都直接源自艺术家的观察,艺术与生活的距离被拉近了。又因普通劳动者的形象无论是对于现代社会来说,还是对于工笔画题材来说,都是一个较新的问题,他们既不是社会繁荣的代言人,也不符合传统工笔画中“雅趣”的审美标准,他们与艺术之间能发生关系,其中一部分原因是艺术家关注人的问题、关注民生问题的结果,所以这样的作品必然会夹杂着艺术家的一份厚重的情感与责任感。综上,所有这些因素都可以给传统工笔画固有的语言范式造成威胁,因为注重唯美情趣和风情题材的传统工笔画技法与语言范式根本无法满足这样的要求,它们迫使传统工笔画中的唯美情趣和风情题材做出让步,并为工笔画语言提出了新的要求,这便无形中在工笔画这一成熟的传统绘画语言上打开缺口。这便说明,在一种讲求人文关怀的现实主义创作路径中同样可以参与绘画语言的革新运动。

现实主义美术在满足艺术作品中人文关怀的要求的同时,对成熟的语言进行反思、解构、实验,从而使其获得新鲜的血液。这样,现实主义美术作品对人文关怀的追求所触及的便并非仅仅是“表达论”,同时它也以另一种路径参与了语言的革新运动。

结语

现实主义美术以“亲眼所见”为底线、以人文关怀为内核、以艺术家知识分子的社会角色为保障,并以艺术语言的革新获得艺术史地位。这四重标准缺一不可,它们共同揭示了现实主义的概念与内涵。

不过,一种盖棺定论的方式却并不是本文想要的。本文既然以“重议”为题,就表示本文企图将作为艺术史概念的现实主义美术进行重新的解读。现实主义美术至今在中国已有百余年的发展历程,其中有起有落,也有不同的形态。因其复杂性,本文认为关于现实主义美术的问题并没有一个现成的答案,至今它仍然是一个敞开性的概念,它仍然需要不断地进行理论上的完善,更需要对此概念的深究与拓展。而本文仅仅是做了一个尝试,将自己在学习与实践中所思考的写出来。相信随着社会与艺术的发展,社会将遇到新的问题,艺术也将面对新的挑战,而现实主义美术也会在这些新的问题、新的挑战中被挖掘出更多的内涵,所以对现实主义美术的研究还会以进行时的方式继续下去,如本文这般的“重议”也会一直未完待续下去。