天地人之和谐

2020-01-14黄伟林

黄伟林

白晓军简历

广西桂林人,回族。1982年毕业于广西艺术学院,1984年考入广西艺术学院中国画研究生班,师从著名画家黄独峰教授。

为广西师范大学原副校长、教授、硕士研究生导师,第八届广西美术家协会副主席、中国美术家协会会员、桂林市美术家协会名誉主席、桂林中国画院副院长。

作品多次入选全国性美术大展,在多个国家和地区举办个人画展,先后出版个人画集十余册,发表论文十余篇。

以我粗浅的中国美术史知识来说,我以为,中国山水画题材经历了一个从北向南的转移过程。唐代山水画主要以中原山水为原型,宋代山水画主要以江南山水为原型,在清代山水画中出现了岭南山水的元素。民国时期,桂林山水逐渐引起山水画家的重视,齐白石、徐悲鸿、关山月等大师都涉足桂林山水题材的绘画。中华人民共和国成立后,桂林山水一度成为中国山水画的主题,黄宾虹、李可染、宗其香、白雪石、吴冠中等名家的桂林山水画作品成为中国当代山水画的经典。

“中国水墨画活的精髓在桂林”,这是众多山水画家朝圣桂林的原因。然而,在这里我想说的是,山水在中国,不仅是一个自然概念,更是一个文化概念。也就是说,对于中国而言,山水不仅是自然山水,更是文化山水。如是观之,所谓桂林山水甲天下,就不仅指桂林的自然山水秀甲天下,而且也包含桂林的文化山水的隽永含蓄。如果说一个桂林山水朝圣者能够短时间感受到桂林自然山水的魅力,那么,桂林文化山水的隽永含蓄则需要长时间的品味。

这是我阅读《心迹墨痕——白晓军水墨写生作品集(二)》的感受。

我看过不少白晓军的水墨画。以往白晓军水墨画多以桂林自然山水为题材,摹形写神,既得桂林山水之形似,又得桂林山水之神韵。然而白晓军这批主要创作于2018—2020年的水墨写生作品,有一个跟以往他的水墨写生作品不同的特点,就是在自然山水之外,增加了大量文化山水的元素。

比如《清漓深处》,画面主体为漓江两岸连绵的群山,但画面聚焦之处却是群山深处的民居:那错落的民房,平坦的稻田。作者显然是在提醒观者,不仅要注意自然山水之美,更要注意文化山水之韵。自然山水构成了桂林山水的气势和魅力,文化山水则传达了桂林山水的和谐与奥妙。

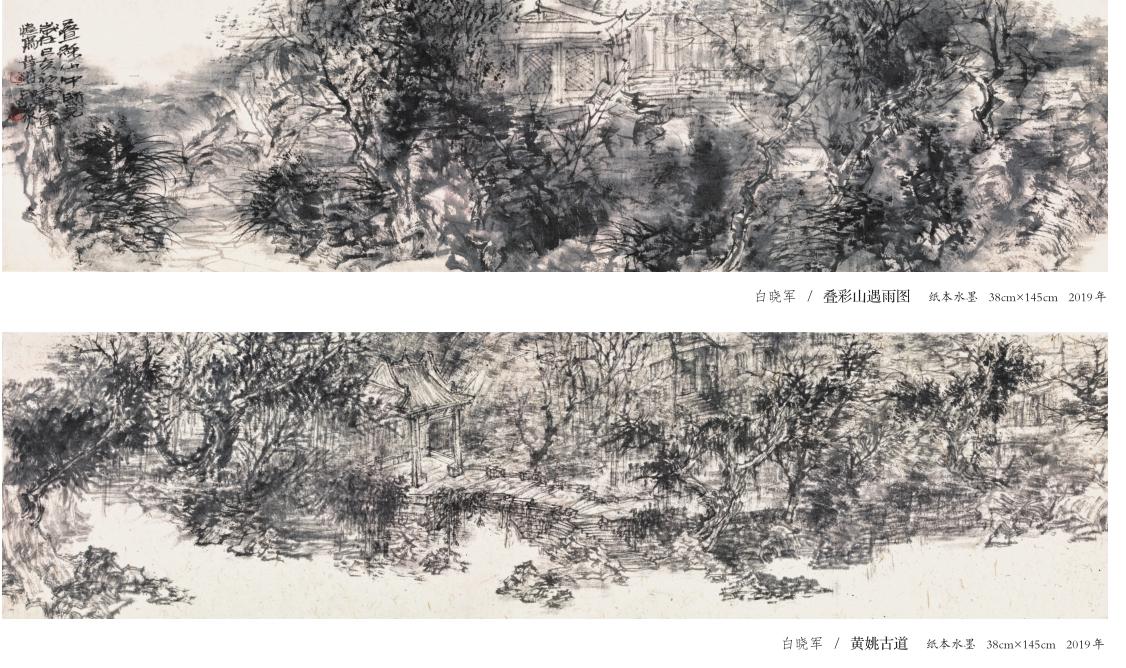

又比如《叠彩山雨意》,山水仍然是画面的主体,但山巅之亭、山峰之阶、山腹之阁、山麓之房屋、江畔之蓬船,作者极其细致地摹写了这些与自然山水融为一体的人文元素。

如果说上述两幅画是以自然山水为主体,那么,《烟雨木龙湖》则给人自然山水与人文景观平分秋色的感觉。近景的湖、远景的山,此为自然,桥、塔、榭、阁作为中景,与自然山水构成一个和谐的整体。自然山水与人文景观不分轩轾,互相衬托。

值得注意的是,在一些写生作品中,白晓军甚至让自然山水退居幕后,让人文景观变成了主角。

比如“旧村系列”,它由《旧村无言》《村后老屋》《旧村雨巷》《村头古井》《旧村小院》等作品组成。在这些作品中,山水退隐了,石板路、小院、雨巷、古井、老屋等人文景观进入了前台,这些古老的存在,虽然无言,但仿佛是在对观者诉说着什么。

又比如“江头村系列”,它由《遇雨》《见斯景》《即景》等作品组成。木屋、石桥成为画面核心的人文景观。作者对木屋的描绘颇为细腻:瓦、窗、柱、墙、廊、阶,各种古老的建筑元素皆获得作者精心的写真。

这些作品中,自然山水几乎都消失了。

然而,果真消失了吗?

答案应该是否定的。在这些作品中,自然山水并没有消失,它只是隐匿了。它隐匿在置身台前的文化山水的后面,虽然白晓军这些画面中都没有人物,但白晓军呈现的,却是人与山水合作的山水人生。

自然山水,本是中国山水画的主题,但在白晓军近三年的画作中,自然山水退居次要,文化山水升为主角。这是白晓军山水画新作透露的新迹象。这新迹象值得我们重视和品味。

白曉军水墨写生近作给我第二个强烈印象,是浸透其作品的雨。

《雾雨静泊》《叠彩山雨意》《旧村雨巷》《雨后池塘有蛙声》《旧村宿雨》《池塘微雨》《九屋江头村遇雨》《微雨湿清秋》《静园遇雨图》《疏林寒雨》《雨雾月牙池》《烟雨木龙湖》《庭院雨湿》等。

雨、雨、雨。

白晓军作品如此多雨。

写生之一意为写实,而雨,正是桂林山水的写实。

抗战时期中国三大名城:雾重庆、夜上海、雨桂林。可见,雨是桂林的重要符号。烟雨漓江,亦是桂林山水经典风景。

雨,在白晓军水墨写生作品中,代表了天的存在。

天,指的是天气、气候。

一天中的雨,说的是天气;四季中的雨,说的是气候。多雨,既是桂林的事实,也给白晓军作品带来迷离、朦胧、飘渺、清润、奇幻的风格,让白晓军的作品成为生动的写生,而不是呆板的写实。

然而,天,指的不仅是天气、气候,还意指天时。

天时,说的是时机、时辰、时令、时节、时光,以及时代。

相对而言,自然山水是恒常的,文化山水是变迁的。

天的存在,或者说时间的存在,让观者意识到白晓军水墨写生作品中时机、时辰、时令、时节、时光,乃至时代的变化。

《村头古井》,一个古字,时代毕呈;《河畔老屋》,一个老字,时光尽显。《池塘微雨》题句:“庚子谷雨,写斯幅聊记桂林东郊朝阳乡之所见,忆往昔曾于此访插队知青好友也。”此景此语,蕴含有多少时代的变迁,贯注有多少时光的流逝,凝结着多少时节的喟叹。

至于《山村记忆》,表面看记忆了繁茂的树木、错落的房屋、整齐的菜地、蜿蜒的土路、曲折的石阶,实际上是记忆了时光的荏苒。

如果说以往的桂林山水画更多地呈现自然山水的鬼斧神工,那么,白晓军的水墨写生近作,可以让我们看到文化山水的沧海桑田,看到文化山水的变动不居,看到作者面对自然山水而生生不息的内心世界。

這就说到了“心迹墨痕”的主题。

白晓军是幸运的,他能够用水墨之痕呈现其内心之迹。

自然山水是直观的,它直接作用于人的视角,令人震惊;文化山水是含蓄的,它间接作用于人的内心,给人感动。人年轻的时候更容易被自然山水吸引,当有了更多的知识和阅历之后,才会沉迷于文化山水,获得山水于自然之外给予人的文化体验。

可以看出,白晓军的桂林山水画作经历了一个从自然山水向文化山水位移的内心变迁的轨迹。

熟悉桂林山水的人都知道,白晓军近三年的水墨写生,大多是以桂林城区的名山胜水为题材。伏波山、叠彩山、独秀峰、南溪山、普陀山、隐山、虞山、芦笛岩、七星岩、龙隐岩等,这些名山胜水,既是自然景观,又是人文景观,或者说,是饱蕴人文元素的自然景观,是自然与人文天人合一的文化山水。自唐代以来,一代又一代政客文人,已经在桂林城区这些天然的名山胜水身上,嵌入了各种文化元素。天工变成了人文,山水被人文浸染、浸润甚至浸透。可以说,白晓军笔下的每一个亭、每一座塔、每一口井、每一栋楼、每一片瓦、每一条路、每一块石,都镌刻了历史,砌进了故事,积淀了乡愁。

这些文化山水,可以表现为旧村系列、江头村系列,这是桂林普通百姓的山水人生;也可以表现为雁山园系列、王城系列,这是桂林乡绅贵族的山水人生。而白晓军在这些地方或旅行,或劳作,或采风,或休闲,或工作,或生活,他所摹写的,难道不也是他的山水人生?

靖江王府是白晓军的单位所在地。白晓军在靖江王府工作数十年,他熟悉靖江王府的一山一水,一草一木。因此可以看到《独秀峰下仰止亭》《独秀峰下》《雨雾月牙池》《贡院疏林》《王城有斯景》系列作品。早在20世纪之初,齐白石就画过独秀峰,其挺拔的姿势、孤绝的风度给我留下深刻的印象。然而,白晓军面对他日复一日、年复一年相守的独秀峰,他的摹写重心出现了偏移。他关注的不再是独秀峰的全景姿态,而是独秀峰的典型细节;不再是独秀峰的自然生态,而是独秀峰的人文蕴含。贡院为清代广西科举遗址,仰止亭是为孙中山而建造,博物馆实为民国广西省政府,国学堂实为民国广西省政府礼堂。这些环独秀峰的各种人文景观,仿佛在提示我们白晓军内心情感之所系。如果说白晓军早期山水画主要是与自然对话,那么,近年来白晓军的水墨写生,则有明显的与历史对话的态势。他的知识储备,他的生活阅历,他的思想境界,使他已经有能力经过自然山水进入文化山水、心灵山水的幽境。

纵观白晓军数十年的山水作品,我为之提炼一个表达:天地人的和谐。所谓地,说的是大地之风景;所谓天,说的是时代之风气;所谓人,说的是个人之风格。白晓军的山水作品,既有秀美的自然山水,也有繁富的文化山水,更有幽静的心灵山水。白晓军出发于大地风景之美,感发于时代风云之变,觉悟于个人风格之立。这是白晓军的天地人:他植根于桂林之地利,因缘于国运之天时,成就于自我之人和。