知识整合模式下展览类场馆教育活动设计

2020-01-13崔乐怡王柯人

崔乐怡 王柯人

摘 要 场馆学习作为非正式环境下学习的组成部分,是学校学习以外的重要补充。本文在新型冠状病毒肺炎疫情的背景下,基于知识整合理论并结合学生学习的特征和需要,依托上海科技馆《命运与共,携手抗疫——科技与健康同行》展览的相关资源,设计了“病毒与人类”的场馆教育活动,以期培养学生自主探究能力和科学精神的同时,一定基础上增强学生在社会群体中的责任意识,帮助学生形成对科学知识的一致性理解,从而促进深度学习的产生。

关键词 知识整合 场馆学习 活动设计

0 引言

随着信息时代的推进和学习型社会的建立,教育的“生态环境”不再局限于学校,逐渐拓展至学校以外,特别是家庭、科技馆和图书馆为代表的非正式学习环境。其中,以科技馆为主的场馆学习扮演着重要角色,是一种以学习者为中心的主动学习,被认为是促进公众理解科学、提升科学参与度的有效途径。[1]在场馆学习过程中,儿童所掌握科学知识的深度和广度均有显著提升。为满足公民精神文化需求,实现提高公民思想道德和科学文化素质的目标,2015年李克强总理签署了《博物馆条例》,将教育功能提到首位。[2]第十二届馆校结合科学教育论坛上,中国科普研究所副所长王京春指出科技馆是青少年重要的校外科技教育场所。为促进场馆教育活动科学有序开展,本文以知识整合理论为框架,设计基于学生已有经验开展的场馆教育活动,不仅可加强学生对科学知识的一致性理解,促使深度学习的产生,而且可拓宽场馆设计的理论依据和知识整合理论的应用境脉。

1 研究背景

1.1 小学高年级学生对新型冠状病毒肺炎的了解程度

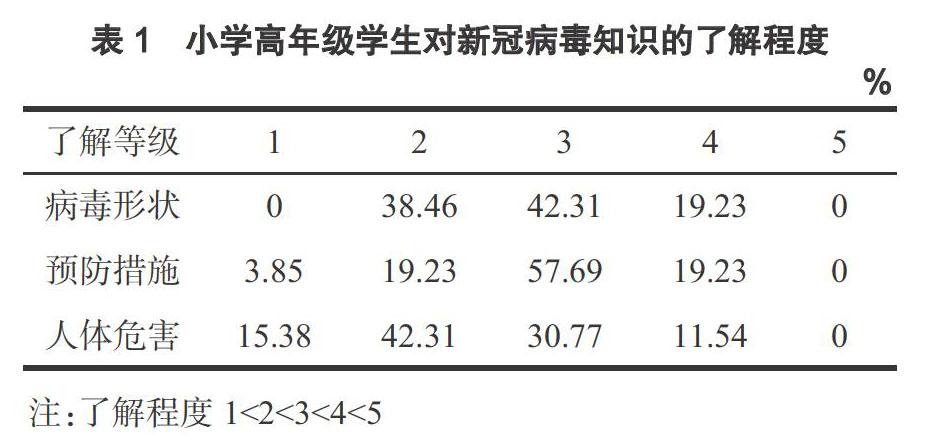

结合新型冠状病毒肺炎(以下简称:新冠病毒)疫情的背景,抽样选取某小学五年级学生100名,以病毒形状、预防措施和对人体的危害为内容进行“新冠病毒知多少”的开放性访谈。通过对小学五年级学生在新冠病毒及其预防措施的科学性方面进行调查,结果采用李克特量表(Likert scale)的形式分成5个等级,归纳如表1所示。

调查发现,小学高年级学生对新冠病毒的了解程度多集中于2、3等级,能够大致描述新冠病毒的特征,但没有科学语言的组织,对于口罩和洗手预防的科学性原理以及人类与病毒的发展历史也没有系统性认识。

1.2 上海科技馆展览描述

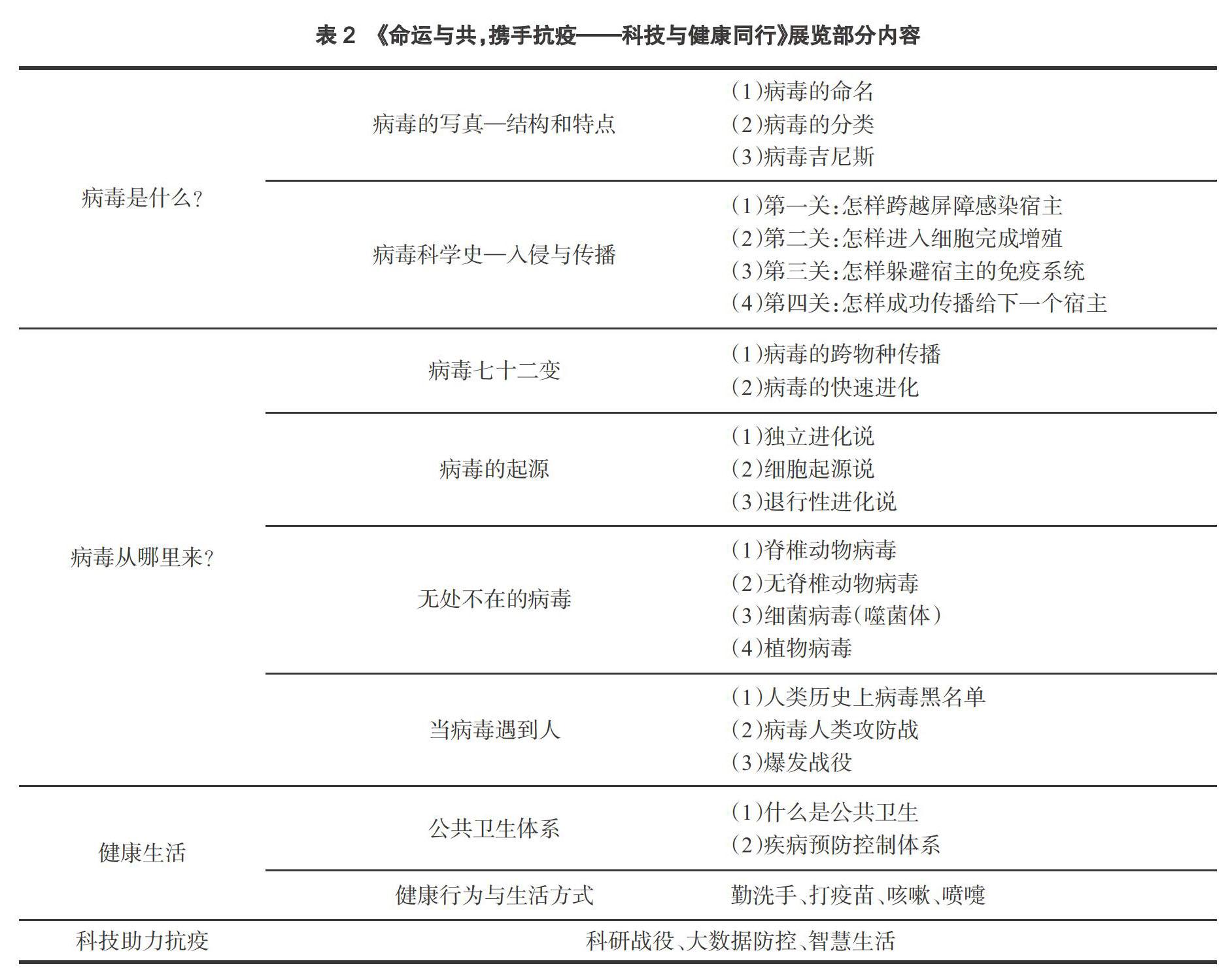

上海科技馆的《命运与共,携手抗疫——科技与健康同行》展览以“病毒星球”“爆发·战疫”和“共享未来”为议题,展览借助病毒模型、互动游戏、病毒漫画等多种多样的活动形式,让参观者全面深入地了解病毒与人类之间的交互关系,并结合此次新冠病毒疫情对健康生活、科技抗疫等相关内容进行展览科普,展览部分内容如表2所示。

2 設计思想

2.1 场馆学习的情境模型

美国学者约翰·福克和林恩·迪尔金提出的“情境学习模型”对理解场馆学习、开展活动和运用教育资源具有重要的理论和实践指导意义,该模型描述了场馆学习的三大情境:(1)个人情境:参观者的知识背景、先前知识、兴趣爱好、技能特点和对场馆的理解程度;(2)物理情境:场馆的建筑风格和空间环境,以及展品的特征、摆放和说明;(3)社会情境:场馆内容以及参观者之间的交流沟通。[3]场馆为参观者提供了多样化的情境资源,使其能够置身于真实情境并直接获得学习经验。在此基础上,结合澳洲博物馆观众研究中心主任琳达·凯莉提出的6P模型,即个人(Person)、目的(Purpose)、过程(Process)、人际(People)、场所(Place)和产出(Product)六大部分。[4]本文对6P模型的理解为场馆学习是学习者个人带有一定的学习目的,在场馆学习过程中与他人发生互动,从而产出多元学习效果的过程。由此建立场馆学习的情境模型如图1所示,参观者的场馆学习置于个人、物理和社会三大情境的交互,受到来自内部和外部因素的共同影响,而场馆学习是出于个人主动学习的目的,通过场馆参观过程与展览、展品以及其他参观者产生交流互动,最终得到期待的学习结果。

2.2 知识整合理论

知识整合(Knowledge Integration, KI)理论由马西娅·林提出,强调学习者拥有对某一科学主题的丰富观念库。[5]观念库中的观点来源于与文化相关的活动、个人主观能动性、场馆学习以及观察生活等。[6]利用知识整合理论指导场馆教育活动设计,不仅可以综合利用各种非正式学习资源,还能有效调动学习者已有经验,以贴近学习者认知本质的形式促进深度学习。[7]知识整合理论包括四大原则:使科学可触及,让思维可看见,帮助学生向他人学习,促进学习自治。由表3可知,可通过对特定原则进行描述而阐明每一个设计目标。

知识整合模式捕获了能够激励学习者对一个科学主题建立一致性观念的最具潜力的方式,包括析出观念、添加观念、辨分观念和反思观念。其为课程和学习活动的设计提供了基本思路,从而促进知识整合原则中目标的实现。

(1)析出观念:当教学不能引出学生所持有的一定范围内的观念时,学习者通常会摒弃学校传授的观念而保留其在日常生活中使用的想法。[8]因此,尊重学生带入课堂的各种想法并以此为基础开展教学活动,鼓励他们清晰表达在多种境脉中产生的对于某个科学现象的想法,对学生的学习更具积极作用。本文通过问卷调查析出学生对于新冠病毒的前概念,并以此为基础,调整设计“病毒与人类”场馆教育活动内容,促使场馆教育活动有效开展。

(2)添加观念:学习者更倾向于接受教学带给他们的新知识在其他情境中运用。因此,新观念应该与学生的日常生活相联系或基于已有观念而产生。添加规范的且能够与已有观念整合的新观念,采用不同形式表征科学观念的重要性,有利于学生对概念的理解与把握。在这一环节中,学生在教师和学习指导单的引导下,参观相关展览进行自主学习以添加新观念,丰富自己对于新冠病毒的认识。

(3)辨分观念:由于忽视学生对现有观念和新观念的辨分过程,学生找不到在多种情境中使用课堂知识的理由。所以,有效的探究教学需要为学生提供检验和精制观念的机会,[9]学习者利用科学证据对各种观念进行辨分,从而学会评价自己的观点。在添加观念形成一定的认知冲突后,学生采用组内讨论和组间交流表达自己的理解与看法,经历同化和顺应过程形成自己的新理解,并通过海报设计和创作这种思维可视化的方式将其展现。

(4)反思观念:科学课程需要帮助学生参与到持续推理过程中,不断精制观念并理解问题。因此,激发学生开展对自己学习进程的监控以及对自己观念的整理,对于深化科学的一致性理解有重要意义。该环节中,学生结合所学表达对于“人类能否与病毒共存”这一话题的看法,通过组内分享交流能够辩证看待自己与他人的观点,并对自己本次场馆学习活动进行一定的反思。反思观念不仅是一个活动环节,更是锻炼学生反思能力的机会。

3 活动设计

3.1 活动主题

本活动设计期望学生在场馆学习情境下,利用病毒模型、互动游戏、病毒漫画等多种多样的活动形式,借助学习指导单对新冠病毒特征和致病方式、预防措施以及人类与病毒的交互关系等知识有深入认识,在此基础上增强“我们”在社会群体中的责任意识,同时培养学生的自主探究能力和科学精神,促进场馆情境下的深度学习。

3.2 对象分析

小学高年级学生在认知层面上处于皮亚杰认知发展阶段中的形式运算阶段,具有一定的抽象逻辑推理水平。在教育教学中,可以利用教学活动形成儿童各种科学的基本逻辑概念和逻辑分类能力。[10]在知识层面,小学高年级学生具有强烈的好奇心和求知欲,对新冠病毒存在形象化认知,在活动过程中可以利用多媒体技术实现科学知识的可触及,通过互动游戏、组内合作交流等形式调动学生的积极性。

3.3 活动目标

(1)学生通过参观展览,操作相关的模型结构,了解病毒的形状、人类的生理结构以及预防措施的科学原理。

(2)学生通过阅读科技抗疫和疫情故事,进一步认识到自己、社群乃至整个人类群体在面对病毒过程中担任的角色及责任,以培养学生的身份认同感和社会责任感。

(3)学生通过使用学习指导单收集和整理信息,结合自己已有观念,不断更新对于“人类能否与病毒共存”话题的看法,以培养学生的辩证思维以及立论和研究能力。

(4)学生通过设计、制作宣传海报,小组成员的协作分工,以培养沟通交流、小组协作的能力。

3.4 活动流程

基于上海科技馆《命运与共,携手抗疫——科技与健康同行》展览的相关资源,笔者设计了“病毒与人类”的场馆教育活动。每次活动参与人数为16~20人,每4人一组。分组明确后,确定每组的分工安排,可分为材料员、发言官、操作员、观察员,每位同学确认在组内的任务角色和安排。

在活动过程中,学生在教师的指导下展开组内合作和组间交流,在“共同完成一份新冠海报设计”的大任务驱动下,结合学习指导单完成各项探究活动。活动共分“病毒是什么”“参观病毒展区”“设计并制作病毒海报”和“展示海报与Free Talk”四个环节,分别对应知识整合理论的四大原则,使学生在真实环境中亲自探索,从而形成对知识的一致性理解。活动环节的部分展品内容如表4所示。

3.4.1 析出观念:病毒是什么(20 min)

请学生在小组中讨论“人类能否与病毒共存”话题,并思考问题:病毒是什么?病毒的形状是什么样子?病毒喜欢攻击人体的哪些部位?人类要怎么防御病毒?病毒能与人类和平共处吗?学生结合自己已有经验阐述并解释自己的理解,通过分享和交流共享知识。

3.4.2 添加观念:参观病毒展区(40 min)

如图2所示,学生根据“病毒是什么?”学习指导单参观对应展区,了解病毒的各种形状,并对新冠病毒有更加详细的了解。通过操作锁匙结构模型,理解病毒是需要形状上的对应才能够结合以侵入人体。结合该展板内容的阅读与学习,学生回答学习指导单上的问题:(1)涂一涂,找一找,你发现了什么形状的病毒?记得结合“锁匙模型”哦!(2)画一画病毒侵入人体的全过程吧!可以在展区中找到答案哦!

如图3所示,学生根据“世界保护我我保护世界”学习指导单参观健康生活和科技抗疫展区,通过操作“喷嚏能飞多远?”实验装置,形象了解飞沫传播以及口罩的作用,并回答学习指导单上的问题:(1)请你观察下面的图,发挥想象力猜猜后面的故事。不要忘记结合展区的知识来说明理由哦!(2)请跟你的小伙伴一起洗手,观察他/她洗对了吗?多练几次!学生通过阅读科技助力抗疫展板内容,并实际观察痰液收集器、核酸检测工具等设备,回答学习指导单上的问题:根据“传染病疫情和公共卫生事件网络直报系统图”,结合此次疫情下发生在你或者他人身上的事情,你知道它们是如何运作的吗?选择并写下你的认识。最终,引导学生思考:作为全球小公民,我们能做些什么。教师在参观过程中指导学习小组使用学习指导单并开展组内交流,同时引導学生利用展区内可触及、可视化的模型和多媒体设备展开学习,帮助他们将展板信息和已有知识联系起来,不断丰富自己的图式,理解人类在面对病毒过程中担任的角色及责任。

3.4.3 辨分观念:设计并制作人类与病毒海报(40 min)

学习小组内的各个成员表达自己的学习体会,通过合作交流的形式将原有知识和新收获的信息进行一定的整合和辨分。在达成一致性理解的基础上,制定海报设计方案并进一步讨论“人类能否与病毒共存”话题。教师在小组海报制作、话题讨论过程中,对其科学性加以指导。

3.4.4 反思观念:“小小记者招待会”(30 min)

各组学生向参观者展示自己的海报创作,科普病毒与人类的相关知识,吸引参观者通过粘贴星星的方式对各组海报进行评价。教师组织学生开展“小小记者招待会”,各组借助海报设计或学习指导单表达自己对于“人类能否与病毒共存”话题的看法。每组演讲后,其他小组可以对展示小组进行自由提问,教师在该过程中需要给出建议和指导。最终,教师对本次场馆学习活动进行总结性评价,对完成“病毒与人类”探究任务的学生颁发“小小科学家”证书,以鼓励学生的积极探究精神并促使日后进一步探究的生成。

4 活动实施建议

4.1 教学建议

为顺利开展“病毒与人类”场馆教育活动,促使在学生场馆学习情境下产生对科学知识的一致性理解,针对活动中的四个环节提出如表5所示相应的教学活动建议。

4.2 评价建议

4.2.1 教师对学生的评价

美国国家研究理事会认为,非正式环境下的科学学习包含六个目标:学习兴趣与动机、理解科学知识、从事科学推理、积极反思科学、参与科学实践以及认同科学事业。[11]场馆学习作为非正式情境主要学习形式之一,对其学习结果的评价也可根据这六个方面来展开,评价目标及其对应的解释和方法如表6所示。

4.2.2 参观者对学生的评价

基于“共同完成一份新冠病毒海报设计”的大任务驱动,将学生最终完成好的海报设计在“病毒與人类”展区进行展示,让参观者通过粘贴星星的方式进行他人评价。

4.2.3 学生的自我评价

通过AEIOU自评量表让学生进行自主评价:(1)Adjective:学生用形容词表述场馆学习的体验;(2)Emotion:学生表述场馆学习过程中的情绪;(3)Interesting:学生记录下自己感兴趣的内容;(4)Oh!:学生记录令自己惊喜的收获;(5)Um?:学生记录下自己还存在疑惑的内容,以便日后进一步自主探索。

5 结语

场馆学习是一种重要的非正式学习手段,知识整合理论作为学习科学领域中较为成熟的教学理论,依据四大原则和四项教学环节指导学习者基于已有经验,将碎片化知识通过可视化设备、互动多媒体等途径,最终转换为对科学知识的一致性理解,能够较好地促进学生深度学习的发生。本文利用知识整合理论指导场馆教育活动设计,可促使学生形成对病毒相关科学知识的连贯性理解,同时可引导学生在场馆教育活动中的深度学习,培养科学探究能力和科学思维。除此之外,可拓宽场馆教育的理论情境,有效促进非正式环境学习的发展,在一定基础上可改善现有场馆教育活动存在的问题,注重科学知识与自由探究并重,激发学习者科学兴趣的同时提升科学素养,对教学实践具有重要意义。

参考文献

[1]伍新春,曾筝,谢娟,等.场馆科学学习:本质特征与影响因素[J].北京师范大学学报社会科学版,2009(5):13-19.

[2]国务院.博物馆条例(国务院令第659号)[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2015-03/02/content_2823823.htm/,2016-08-10.

[3]Falk J H, Dierking L D. Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making ofMeaning[M]. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2000.

[4]Kelly L. Visitors and learners:investigating adult museum learning identities[J]. In AARE 2006 International and education research conference, 2007.

[5]Linn M.C.Designing computer learning environments for engineering and computer Science: the scaffolded knowledge integration framework[J]. Journal of Science Education and Technology, 1995, 4(2): 103-126.

[6]BellP., LewensteinB., ShouseA. W., Feder, M. A. & National Research Council(NRC) (Eds.). Learning science in informal environments:People,places,and pursuits.Washington, DC: The National Academies Press, 2009.

[7]王美.学习科学、技术设计与科学教育的整合:用技术增进一致性的科学理解[J].全球教育展望,2013,42(1):70-79.

[8]LinnM. C. &His S. Computers, teachers, peers: Science learning partners. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2000.

[9]KaliY., Levin-PeledR., Ronen-FuhrmannT. & HansM. The Design Principles Database: A multipurpose tool for the educational technology community. Design Principles & Practices: An International Journal, 2009, 3(1): 55-65.

[10]刘长城,张向东.皮亚杰儿童认知发展理论及对当代教育的启示[J].当代教育科学,2003(1):45-46.

[11]菲利普·贝尔,贝尔,等.非正式环境下的科学学习:人、场所与活动[M].科学普及出版社,2015.

作者简介:崔乐怡(1997—),女,华东师范大学教师教育学院硕士研究生,研究方向为科学教育与科学传播,E-mail: lycuii@126.com。