“我就可以安心睡大觉了”

2020-01-13文泽尔

文泽尔

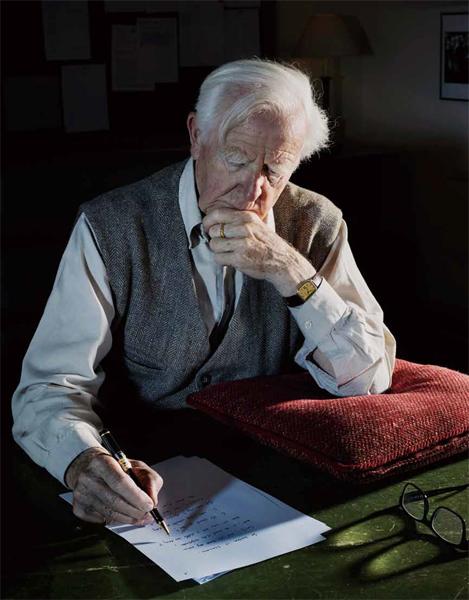

图/世纪文景提供

我是在国内时间12月14日大约早7点时,于《卫报》的网站上看到约翰·勒卡雷先生去世消息的。对我而言,这属于完全没有预料到的噩耗:《间谍的遗产》中早已给出明示,乔治·史迈利在瑞士活到了一百多岁;而在我心中,乔治·史迈利正是勒卡雷老爷子安放在平行世界中的信标,且不论时间,亦不论空间,只要信标仍存,即可实现某种隐秘的永生。在我既定的印象中,勒卡雷将会是又一位隐居的塞林格,抑或托尔金笔下神隐的比尔博·巴金斯,晚年拥有属于自己的新罕布什尔州麦田或者阿门洲,以无人知晓的方式悄然告别历史,只留下传说以供铭记。

从2017年2月10日起至今天,我可能是中文世界里与勒卡雷先生走得最近的人。三年半时间里,他晚年最新且最重要的两部著作,先是回忆录《鸽子隧道》,之后是史迈利系列终章《间谍的遗产》,均由我第一时间译介为中文。

另外一件颇为巧合的事情:人民文学出版社上周四,也即12月10日,给我来信,说中文版的《巴黎评论·作家访谈》明年将会推出第六、七辑,其中收录了一篇约翰·勒卡雷的重要访谈,采访者是乔治·普林顿,希望能够邀请我将其译为中文。应允之后,因为周中比较忙,我直到周六休息时才开始阅读这篇译为中文后约两万字的访谈,而由于我同时在完成茨威格《昨日的世界》与卡夫卡中短篇小说集《变形记》这两部加起来超过百万字的译著的最后收尾工作,阅读上也是断断续续的——基本上就是听着肖斯塔科维奇的唱片,忙来忙去,偶尔读上一两段,从12日黄昏一直忙到13日凌晨4点55分,才读到最后的一段采访问答。普林顿问勒卡雷:

“现在是我们访谈的最后一个问题。假设你可以创造出一位合成人作家,他的所有特征都可以由你来任意定义,那么你打算赋予他一些怎样的个人特征呢?”

勒卡雷回应道:

“我会将自己所不具备的所有优点都赋予这样的一位合成人作家,不过问题在于,如果真这样做了,我不确定他是否还会写作。我会赋予他敏锐的洞察力,能够以冷静独立的态度看待来自公众的赞誉;我会让他在早年时好好体验双亲之间甜蜜幸福的异性之爱,拥有如饥似渴地阅读其他人作品的欲望。如果他愿意写作的话,我就可以安心睡大觉了。”

英国当地时间12月12日深夜,时差8小时,现实世界中的勒卡雷老爷子几乎就是在我读到“安心睡大觉”这句话时离开人世的——我几乎不敢相信《卫报》报道中简单提到的这个时间点,它的戏剧化程度甚至超过了《鸽子隧道》中出现的各种莎士比亚悲剧式“巧合”。唯一令我稍感宽慰之处,就是报道中已明确指出,老爷子并非因为新冠病毒感染去世,而是逝于普通肺炎。今年武汉市疫情封城期间,我曾以志愿者身份投入到协助危重症病人转院的救助行动当中,很清楚出现“大白肺”的老年病人在弥留之际需要承受多大的痛苦。

今年5月时,老爷子还在公共媒体上谴责英国政府抗击疫情不力,认为这是一场“悲剧性的举国混乱”。他一生都在梦想欧洲能够真正实现一体化,《间谍的遗产》中曾明确提出:“我有一个难以企及的理想,那就是想要带领欧洲走出黑暗,走向理性的新时代。”哪曾想到,2020年却仿佛拉开了无尽黑暗与混乱的序幕:英国仍在脱欧道路上狂奔,约翰逊政府的“群体免疫”沦为笑柄,美国大选闹剧连连。欧洲并没有比30年前冷战结束时更团结些,西方世界亦如是,一切既有的价值与体系仿佛都在不可避免地走向瓦解。理性又在何方呢?

此时此刻,我不由得想起写完《昨日的世界》之后的茨威格,他选择了主动离去,因为对当时世界已不再抱有任何希望。昨日的世界与今日的世界何其相似?勒卡雷的离去,岂不也抱有与茨威格当时相似的落寞与失落?诚然,由于核威慑的存在,眼下热战争已不再流行,甚至随着网络触角的无尽延伸,仿佛战争也已赫胥黎化了。但个人时代的终结却不在乎于具体走哪条道路,因为这本身就是一种殊途同归式的坠落。勒卡雷最后的幾部小说作品,以及作为个人唯一回忆录的《鸽子隧道》中,几乎时时处处都能窥见往昔忆旧的痕迹:所有振奋人心的部分仿佛都停留在过去。在《间谍的遗产》中,他借彼得·吉勒姆之身见了所有老朋友的面,但新朋友、新的“圆场”,甚至包括故友利玛斯的后裔却都显得面目不清。彼得·吉勒姆“不懂”当下,这等于是说约翰·勒卡雷不明白当下——或者说,他明白,但却不愿将最简单的真相说出口。作为一名前任“间谍”,受过谍报机构写作训练的勒卡雷早已习惯于隐瞒、习惯于隐晦而含蓄的表达。他知道当下的最重要特征不是模糊,而是模糊掩盖下极端刻薄的无情。

为何这种隶属于当下的“无情”对勒卡雷而言是难以忍受的?了解勒卡雷笔下人物的读者其实不难明白。从史迈利到利玛斯,从《伦敦口译员》的布鲁诺·萨尔瓦多到《夜班经理》的乔纳森·派因,无论身份地位如何,勒卡雷小说的主角们身上始终藏有某种“侠义”精神:体现方式固然多种多样,且他们身上同时也有着诸多缺点与遗憾,但固守“侠义”却是能够成为勒卡雷作品主角的充要条件。“侠义”在部分读者眼中可能显得过于老派,尖酸刻薄的评论家们通常会将之形容为“精妙文笔包装下的陈腐”,但它无疑是时代造就的一道分水岭,也是对勒卡雷“类型小说家”身份的误读起源。

勒卡雷编剧、托马斯·阿尔弗莱德森导演的电影《锅匠,裁缝,士兵,间谍》

勒卡雷编剧、朴赞郁导演的电影《女鼓手》

“侠义”是什么?抛弃一切繁复冗长的西方比较文学式解释,无非是《陆小凤传奇》里的那句唱词“情与义,值千金”。这就又回到了前文中所引用的那段访谈内容——勒卡雷表示,如果让他来创造心目中理想的作家,那这位作家必须“在早年时好好体验双亲之间甜蜜幸福的异性之爱”。为什么这样说?因为在回忆录中占据很大篇幅的勒卡雷父亲,按照他本人的描述,几乎是个无恶不作、骗人不眨眼的浪荡子。可即便是这样一位浪荡子,作为儿子的勒卡雷也不忘在回忆录第三十三章《作者父亲的儿子》一篇结尾处为他留下了“侠义”的余地。而勒卡雷的母亲在他5岁时就离开了这个家,几乎在他整个生命中缺席。梦是愿望的达成,笔下虚构亦然:用自己的一生时光来自证弗洛伊德理论,如此伟大的传奇人物,无非想要拥有完整、幸福、平平无奇的童年时光而已。“我就可以安心睡大觉了”——我踌躇再三,终于决定将勒卡雷长篇访谈的最后一句作为这篇悼文的标题,因为除了冥冥之中的各种巧合之外,它同时也是这位英语文学大师人生的终极愿望,是寄予最后安息的诙谐致意。

伊恩·麥克尤恩很久以前曾经评价过勒卡雷,称他为英国20世纪下半叶文学史上最重要的一位小说家。作为勒卡雷作品的中文译者,我在很多次现场活动与文章中都提到过,谍战与冷战只是他笔下最浅显的表象,他对时代病症的把握在所有在世写作者中都无出其右。今年前往参加上海书展时(8月16日),我曾以“解密间谍世界:勒卡雷与间谍小说传统”为题,与上海图书馆的沙青青老师在衡山·和集书店进行过一次长达两小时的直播对谈。关于勒卡雷写作的时代化特点,在那次对谈中聊得比较透彻。还记得当时我讲了这样一个小故事:

“我和妻子住在酒店里,偶然想要游泳,所以就去了酒店的游泳池。进入游泳池后,救生员告知,说游泳需要戴泳帽。于是,我们只好出了酒店,去商场购买泳帽。接连走了三间商场,都没有泳帽卖。不知不觉间,我们离酒店已越来越远。最后,终于找到设有专门泳帽专柜的商场,辗转买到泳帽,回到酒店,游泳池已经关门了。”

徒劳无功——勒卡雷所有故事的核心皆是如此。但徒劳无功却并不意味着毫无意义,因为想要在整体上维持一种徒劳无功的状态,本身就是件很不容易的事情。从对徒劳无功的细致描绘上来看,这种源自西西弗斯的悲剧底色才是勒卡雷写作时最具不朽特征的关注焦点,是他对时代的挖掘方式,亦是一切伟大故事的本质。