“朋友圈”对自闭症谱系障碍儿童同伴交往的应用

2020-01-13冯建新

黄 楠 冯建新

(陕西师范大学 陕西西安 710062)

自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder,ASD)儿童具有社会交往和沟通缺陷的特征,主要表现为与他人交往困难或不愿与他人交往。儿童的社会交往能力是指通过有效地回应同伴发出的社交请求,完成社会互惠的过程。[1]同伴是儿童经验生活中不可或缺的一部分,儿童与同伴的社会交往在儿童发展中具有重要作用,这些交往会影响儿童社交情感的发展、生活质量以及在学校的学业成就。[2]

“朋友圈”(‘circles of friends’,CoF)是一种为促进有障碍的学生进入普通学校学习的干预方法,它具有团体性特征[3]。目前国外已有较为丰富的实证经验,因此通过对国外已有研究的综述,本文从“朋友圈”的提出、干预目标、干预环境、实施过程、干预效果等方面进行简要介绍以促进我国对该方法的引用。

融合教育呼吁普通教育与特殊教育相互结合,为更多的儿童提供公平与效率兼并的教育。CoF 干预的核心也是基于公平的角度出发,给特殊儿童提供平等的教育机会并让普通儿童可以正确了解特殊儿童。[4]我国随班就读模式自提出已不断发展,特殊儿童进入普通学校的比例持续稳定,普通学校招收特殊儿童的类型也从听障儿童、视障儿童、智障儿童转向接纳轻、中度的自闭谱系障碍儿童。[5]融合教育环境中,ASD儿童需要与普通儿童进行社会交往与互动,他们与同伴交往的能力成为影响融合教育进程以及所接受融合教育质量的关键。

一、“朋友圈”的提出

(一)“朋友圈”的起源。CoF最初由Pearpoint和Forest等人提出的一种干预手段,是为ASD儿童提供一个社交网络,能够改善ASD儿童交往行为,使得他们在同伴中获得积极的交往回应。[6]CoF采用让普通儿童参与的方式,为ASD儿童组建一个同伴团体,以改善其交往中的问题行为,促进交往能力发展。

(二)“朋友圈”的理论基础。库尔特·勒温(kurt Lewin)的“场”(field)论由物理学中所引出,他认为“场”就是一种动力的关系和系统,组成该系统的任何部分或分支关系都会对其它部分产生影响,人与环境是直接或者间接处于相互联系且相互作用之中。[7]“朋友圈”是借助团体的力量使ASD儿童成功融入普通学校的干预方法,具有系统性的特点。[6]“朋友圈”运用“场”的形式,其中的任何个体发展都会受到团体直接或间接的影响。

二、“朋友圈”的应用

(一)CoF的建立遵循目标。普通学校为ASD儿童提供一种与同伴定期性、对等性的社会交往团体并且强化团体内的互动行为;学校对同伴进行培训并让他们意识到ASD 儿童的社交缺陷是他们的典型特征,以及同伴在团体中应该展现更多的接纳和情感支持从而减轻ASD 儿童的孤独感;发挥团体内同伴的创造力并理解学校中的同伴文化;这种方式所带来的变化明显但是进度缓慢,需要学校不断改善校园和班级环境来解决潜在困难。

(二)干预环境和同伴选择。融合环境是干预的必备条件,CoF的干预场地是ASD儿童所在的普通学校,通常是在特定的教室进行活动且地点固定,干预时长定为每次30-40分钟[8]。

CoF干预中的“同伴”是参与干预过程的普通儿童,即干预因素之一。普通儿童要在自愿的条件下接受训练并参与干预过程,Whitaker等人认为普通儿童仅是参与者并非干预指导者。[8]Sperry等人认为挑选同伴应符合几点要求:较好的语言能力、社交能力以及与ASD儿童年龄匹配;遵守成人以及学校的规定;最好是ASD 儿童的同学同时有与其互动的经历;愿意并且能够在互动中坚持30-40分钟。[9]

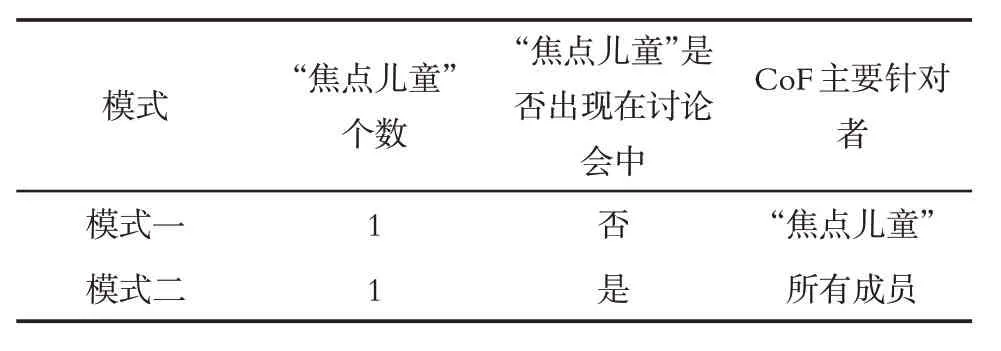

(三)实施过程。CoF干预中涉及ASD儿童,普通儿童,各方家长,干预者以及学校管理人员。目前CoF有两种主要模式:一种是由Pearpoint 和Forest 等人提出的方法,这种传统的方法是在建立圈之前不将“焦点儿童”纳入讨论组内(模式一)[4];另一种模式是由Shotton改编的版本,它是将“焦点儿童”直接纳入最初的讨论,将CoF介绍给所有参与者(模式二)[10]。(两者的对比见表1)

表1 CoF两种模式比较

传统CoF的建立需要遵循以下几个步骤:1.建立前提条件,选择支持且配合的融合学校,学校要提供所需要的资源,再联系ASD儿童和家长;2.班级或小组讨论,班级集体讨论ASD儿童现有问题以及所需要的支持,同时邀请同伴与其建立朋友圈并选定同伴人选;3.朋友圈的建立,每一个“朋友圈”中需要确定一名“焦点儿童”(‘focus child’),同时搭配3—6名普通儿童和一名成人干预辅助者,他们会讨论这名“焦点儿童”需要解决的问题以及实施方案;4.周会,学校需要同所参与人员每周开会讨论进度与实际困难并一同协商解决困难。改编版本也依照此步骤进行只是不将“焦点儿童”排除在讨论会之外。

(四)CoF干预实施的结构化活动。

1.基于视觉的活动。CoF 中加入视觉支持的活动有利于干预ASD 儿童的核心障碍。[11]ASD 儿童有一定视觉优势[12],借助视觉设计的活动有助于干预的进行。这其中主要使用图片让ASD 儿童完成活动,图片中可以展示图形或者简单的文字辅助理解。一般有两种形式的图片活动,一种是用图片让ASD 儿童理解行为,例如,打招呼,坐下等行为或者是我们目前正在进行的具体活动是什么;另一种是用图片让ASD儿童和普通儿童进行沟通和交流,在ASD儿童理解行为的基础上配上文字形成问答形式的图片以促进其沟通能力,插入的图片以儿童兴趣为基础,每一次干预结束后要让儿童移除图片以增强他们的参与感。[13]

2.基于听觉的活动。音乐是CoF中的重要活动,ASD儿童在参与干预中常出现尖叫、逃离等不配合行为,音乐是促进他们参与的良好活动。音乐在干预中的使用有两种方式:一种是所有参与者一起合唱歌曲或者根据歌曲一起做游戏,干预者需要从家长手中获得ASD 儿童喜欢的歌曲,在实施活动中教大家一起吟唱或者利用音乐中的人物形象或道具做游戏;另一种是将音乐作为ASD 儿童坚持干预过程的强化物,Barton 和Reichow 的研究中对一名ASD 儿童干预时,当她想离开干预时会用音乐让她回归团体。[13]

3.游戏。游戏是儿童最早、最基本的交往的活动,游戏是正在成长中的儿童最大的心理需求,游戏的本质是儿童对社会生活的模仿学习,尤其是社会性游戏。CoF中游戏类型多样化,有热身游戏、合作游戏、社会性游戏。热身游戏是为了让参与成员意识到干预活动的开始,Mary 在对一名儿童干预时跟随干预者用手模仿下雨或打雷;当参与者都进入状态后使用合作游戏,让儿童一起模仿干预者的动作,大家都做到才可以算成功。[14]社会性游戏是为了提供ASD儿童和同伴的交流机会,在Barton和Reichow研究中为ASD儿童制定了“魔法袋”和“敲一敲盒子”的游戏,让所有儿童轮流进行游戏,每个儿童都要拿起“魔法袋”或者“盒子”让其他儿童敲一敲并猜里面有什么,然后拿出里面的玩具给大家分享,玩具的选择要依据儿童的爱好,提前与家长沟通,准备适当数量的玩具。[13]

4.角色扮演。角色扮演是促进干预的另一有效活动。角色和任务可以按照ASD 儿童的现有程度灵活分配,例如数日期的任务,ASD儿童和同伴配合完成,如果他能力较弱则可以扮演助手角色,配合同伴进行数日期或者是告诉同伴当天的日期;在干预中沟通能力较差的ASD 儿童还可以扮演道具分发角色,将干预中要用的道具分发给大家,这些角色扮演可以为他们和同伴的互动提供机会。辅助角色能够很大程度上促进ASD 儿童的积极互动与同伴接纳度,同时有利于干预的顺利进行。[15]

高质量的活动可以促进干预的顺利进行并得到良好的预期效果,低质量的活动会适得其反。以上的四种活动在研究中都得到较好的效果,干预中尽量不要使用阅读故事、记忆规则或理解概念的活动中,要用高质量活动取代低质量活动[16],同时依据不同“焦点儿童”特点制定活动计划。

(五)干预效果。虽然关于CoF的实证研究并不普及,但是在已有研究中已经得到积极的效果。其中ASD儿童、普通儿童、普通教师及其“焦点儿童”家长都收到了积极的效果。

1.ASD儿童。ASD儿童在干预后增加积极的交往目标行为、减少问题行为以及同伴接纳程度提高。Campbell等人给三名儿童组建“朋友圈”,结果表明三名儿童适当的社交行为明显提升,无社交行为明显减少。[17]Kalyva的实验中目标行为包括主动回应以及尝试与普通儿童接触,这些目标行为在CoF的干预后都得到了增加,ASD儿童的互动自发性和互动频次明显提高[23],Connor研究表明通过干预普通儿童主动与其建立社交关系的意愿增加70%。[18]ASD儿童干预前会出现尖叫,大喊或干预初出现逃离,不配合等问题行为,经过CoF干预之后发现图片和音乐等活动会减少问题行为的出现以及增加他们的参与度。[13]实验表明在ASD 儿童接受CoF干预后,普通儿童意识到他们问题行为的出现可能是不受控制的,有几篇研究表明在干预后访谈普通儿童,他们表示干预前由于不理解ASD 儿童的问题行为导致疏远他们,干预后普通儿童不会拒绝与他们合作完成任务,因此对其同伴接纳程度也由拒绝转为接受。[19,20,21]Carter 等人采用“朋友俱乐部”(The Friendship Club)这种相似的形式将6名学龄阶段的ASD儿童与4名青少年分配一组进行小组活动,结果显示这些ASD儿童的社会技能有明显改善。[22]

2.其他成员。普通儿童是CoF的干预因素,但是他们的社交能力也得到了一定程度的改变,Whitaker在研究表示普通儿童在干预中移情能力、自尊心和团队意识有提高。普通教师参与CoF 之后表示与ASD 儿童的师生关系有所改善,对处理班级中两类儿童的分歧和ASD儿童问题行为的能力得到提高,并对自己今后教育ASD儿童产生信心。[8]“焦点儿童”家长反映在这个过程中他们积极参与并开始于普通儿童家长进行沟通交流,这种交流机会是他们最需要的社会支持。[23]

三、讨论和建议

库尔特·勒温(kurt Lewin)通过实验得出经由团体发出的变化去影响和改变个体行为,比逐一改变个体行为所得效果好。团体标准的变化才能促使其中个体行为的变化,ASD儿童进入普通学校中的同伴交往现状较差是个体与个体交往所致,普通儿童与ASD 儿童的交往没有“场”的支撑也没有共同的交往目标。CoF是一种具有群体性特点的“场”,它是为建立一个集体环境,将普通儿童与ASD 儿童纳入其中形成一个团体。这个团体的目标就是使普通儿童充分了解ASD儿童的行为发生的原因并且不再对他们的问题行为产生拒绝及回避的不适当反应。CoF的目标是团体化的标准,普通儿童在其中通过干预人员指导与ASD儿童的交往行为会受团体目标影响,逐渐正确认识并转变接纳态度。ASD儿童以团体形式进行同伴交往的结果是积极的。

融合教育环境中提高同伴交往的能力是推进ASD儿童学习和生活的首要条件。普通学校的教师在促进ASD儿童融合教育发展中应该注重对班级中“场”的维护,积极为其建立同伴中的朋友圈,通过同伴团体力量改变个体的行为表现,从而提升同伴交往能力。我国对CoF的干预研究较少,依据国外现有研究对未来我国在实施CoF干预中提出一些建议,更加完善此干预方法。

(一)扩大“朋友圈”范围。CoF目前的两种模式都将范围限定在学校班级中一个固定人数组成的小圈子。已有研究中表明干预效果较好,ASD儿童的同伴交往能力有明显提高,普通儿童也在其中获得积极效果,但是这种小范围的干预只适用于班级仅有一名ASD儿童并且其他普通儿童也会对干预有期盼。基于Newton 等人的观点,他们认为CoF 应该是一种帮助社区中在同伴接纳上有困难的儿童,所以后期的研究中可以将范围扩大至整个班级或者在社区中进行。[24]Barrett和Randall的研究中将CoF的实施地点改在有社区资源的小学中,干预包含三名特殊儿童,将他们分在一个班级并为他们一起建立“朋友圈”,结果表明不仅提升三名儿童的同伴交往能力也加强了整个班级的凝聚力。[25]

(二)加强测量数据和干预效度。CoF 自发展到现在相关实证研究相对较少,已有研究中有三篇是采用ABA实验设计,其他较多是质性和量化结合的研究,评价结果主要集中是使用来自干预者笔记、评价问卷、访谈等来源的主观数据,不是通过更客观的方式收集。因此,干预实验中的生态效度很难报告,由于CoF干预涉及过程较为复杂,同伴的选择和培训都需要干预者精心策划,这很难考虑生态效度。未来的研究中需要在干预过程中给出更明确的信息,在生态效度方面给出更可靠的证据,进一步证明干预研究的有效性。

(三)关注长期干预效果和增加干预时长。CoF 的现有研究中干预时间周期较短,多数干预周期在六周左右,并且每周只推行一次至两次,这中短周期的干预从现有结果发现ASD儿童能够获得一些积极效果,例如问题行为的减少和同伴接纳度的提高,但是Barrett 和Randall 研究发现较短周期不能促使ASD儿童很好地融入期中并享受团体所带来的快乐[25]。另一个问题是干预结束后是否能够为ASD儿童带来真正的友谊,Whitaker等人建立的朋友圈中在干预结束后仅有一名ASD 儿童被普通儿童邀请至家中,其他儿童则在结束后没有长期的友谊关系。因此,未来的干预中不仅要加强干预时长更要关注干预结束后持续的效果。