基于社会适应能力培养的高年级智障学生转衔教育研究

2020-01-13刘旭

刘 旭

(平凉市特殊教育学校 甘肃平凉 744000)

转衔,意即转换和衔接,指的是从一个阶段到另一个阶段的过渡,面临着角色、任务和生活形态的转变,发生在人生的各个阶段。[1]对于普通人来说,其较少面临或可以较好的克服转衔过程中的困难,而对于智障学生来说,则会因障碍本身的限制和不利的环境因素,必须面对各个转衔阶段上的困难,特别是在学校生活转入社会生活的阶段。所以,社会适应能力的高低在很大程度上能够反映出学生是否能有效融入社会生活。并且有研究显示,社会适应能力是可以通过一定的教育活动来提高的。故本研究将基于社会适应能力的培养,来进行高年级智障学生转衔教育项目,以帮助其更好地适应社会生活。

一、明确目标,探寻社会适应能力在转衔教育中的构成

社会适应能力又称“社会适应行为”,是个人为满足社会环境的要求而逐渐学会独立地掌握社会规范、正确地处理人际关系、学会自我控制与调节,从而有效地适应社会生活的一种能力。而关于社会适应能力的构成,研究者们则从不同角度提出各自的看法,如研究者Doll等[2]在编制和修订“文兰社会成熟量表”时提出,社会适应能力包括一般自理、穿衣自理、饮食自理、行走、自我定向、沟通、社会化和职业等八个方面;姚树桥、龚耀先[3]在编制“儿童适应行为评定量表”中提出,社会适应能力包括感觉运动、生活自理、劳动技能、经济活动、语言发展、时空定向、个人取向、社会责任等八个方面。从中可以看出,社会适应能力主要是由适应自我、适应社会和适应他人这三个维度构建的。

此外,崔蒙蒙[4]在对毕业班智障学生家长调查后发现,家长们认为转衔教育中最重要的是培养孩子的居家生活技能和就业技能。这与本研究在对高年级智障学生家长进行访谈结果相似,即希望孩子在毕业后能够较独立的居家生活或在政府帮助下从事一些简单的工作。另外根据马斯洛需求理论及生活质量理论,转衔教育还应起到提高智障学生学会享受生活的能力。所以,高年级智障学生转衔教育目标体现在以下四个方面:第一是培养学生居家适应能力,包括自理能力和居家生活能力;第二是培养学生社区适应能力,包括社区活动能力和社区交往能力;第三是培养学生职场适应能力,包括工作知识、工作态度和基本工作技能;第四是培养学生休闲适应能力,包括休闲活动技能和安排休闲活动能力。

二、明确内容,构建主题化社会适应转衔教育体系

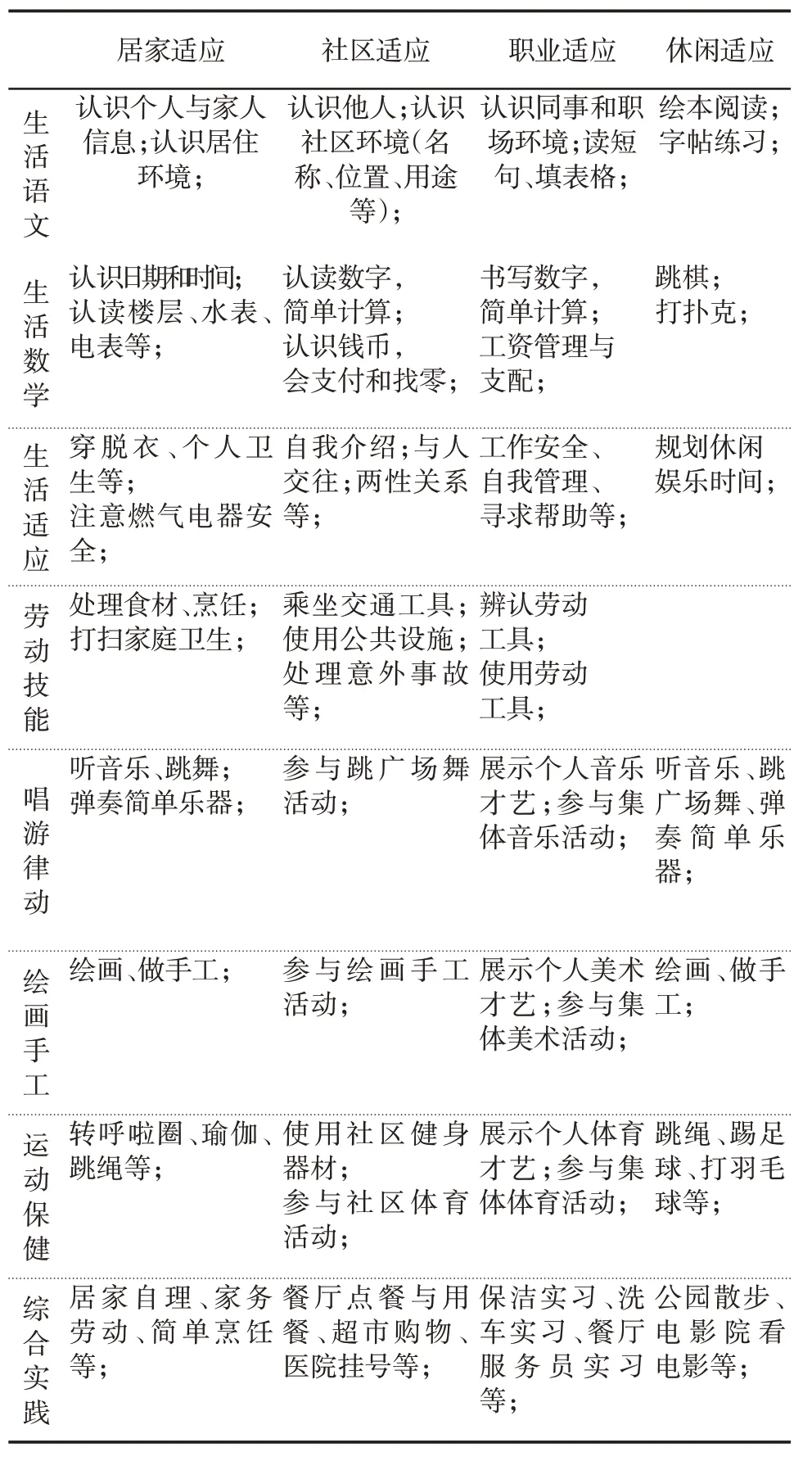

在转衔教育内容的安排上,首先要考虑相应的转衔目标,即以居家适应、社区适应、职业适应和休闲适应为载体选择相应的教育教学内容。其次,转衔教育的成功需要多学科教师共同努力,所以在课程设置上以主题化方式将四个目标中贯穿于智障学生日常课程中去,从而通过多学科教育的形式促进转衔教育活动的实施。最后,每门课程又根据自身的学科特性分别承担着不同性质的转衔内容,如生活语文课和生活数学课重在培养学生的认知能力,生活适应课和劳动技能课重在培养学生正确的行为方式,唱游律动课、绘画手工课和运动保健课重在培养学生情感体验能力,综合实践课则重在培养学生活学活用、适应社会生活的综合能力。从中可以看出,通过以四大目标为载体的主题化转衔教育课程,可以培养智障学生认知、行为、情感和综合运用能力具体内容参见表1。

(一)认知能力。认知能力是进行各项活动的基础,故帮助高年级智障学生提高认知能力是转衔教育的关键。而生活语文和生活数学课则是以讲授基础知识类内容为主的课程,因而将居家适应、社区适应、职业适应和休闲适应这四大领域的认知类内容融入其中,可以有效提高智障学生的转衔认知能力。如本学期生活语文课上,居家适应领域包括认识个人与家人信息、认识居住环境;社区适应领域包括认识他人、认识社区环境;职业适应领域包括认识同事和职场环境、读短句、填表格;休闲适应领域包括绘本阅读和字帖练习。这就要求教师在语文学科基础上将转衔内容融入其中,从而为学生提供更有效的语文转衔课程内容。

(二)行为方式。行为方式是能否有效参与各项活动的关键,正确的行为方式不仅能给智障学生个人生活带来方便,还能让其与他人更好的共同活动。而生活适应课和劳动技能课则是以教授行为方式与操作类内容为主的课程,因而将四领域内容融入其中,则可以培养智障学生合理的行为方式和正确的操作技能。如本学期生活适应课上,居家适应领域包括穿脱衣、个人卫生、注意燃气电器安全;社区适应领域包括自我介绍、与人交往、两性关系;职业适应领域包括工作安全、自我管理、寻求帮助;休闲适应领域包括规划休闲娱乐时间。由此可以看出,在具体教学内容的指引下,教师在生活适应课上需要培养学生认知、语言、举止、人际等多方面能力,从而让其掌握社会生活中的正确行为规范。

表1 主题化转衔教育课程内容

(三)情感体验。情感体验反映着生活质量的高低,良好的情感体验不仅可以增强智障学生的自信心,还可以帮主其感受生活中的美、参与创造生活中的美,从而真正提高其生活质量。艺体类课程其特有的教学模式,在培养学生兴趣爱好与开发学生潜能过程中融入四领域内容,可以在一定程度上增强智障学生的情感体验能力。如本学期唱游律动课上,居家适应领域包括听音乐、跳舞、弹奏简单乐器;社区适应领域包括主要培养学生与人交流与配合的能力,如参与跳广场舞活动就能在音乐学科外提高学生人际交往能力和掌握社交规范的能力;职业适应领域包括展示个人音乐才艺、参与集体音乐活动,其主要培养学生自信心与社会化能力;休闲适应领域则是将其余三领域内容综合呈现,培养学生自主规划日常音乐休闲活动时间的能力。

(四)综合实践。综合实践是走进社会生活之前的针对性练习,学校通过开展各种社会实践来引导智障学生将所学知识进行实际应用,以此来培养学生的综合能力。综合实践课程中强调将知识、行为、情感等目标进行整合,在不同的社会环境中培养智障学生的适应能力,从而帮助其更好的适应未来的社会生活。在本学期综合实践课上,居家适应领域包括居家自理、家务劳动、简单烹饪;社区适应领域包括餐厅点餐与用餐、超市购物、医院挂号;职业适应领域包括保洁实习、餐厅服务员实习;休闲适应领域包括公园散步、电影院看电影。这些活动与学生日常生活密切相关,但同时学生们又在这些活动中存在不同程度的适应性缺陷,所以通过实践活动培养其多方面能力的发展,从而提高其适应社会生活的能力。

三、明确方式,形成多样化转衔教育教学模式

转衔教育的目标是让学生更好的适应社会生活,那么在教学过程中不仅要让学生掌握相应的社会适应类知识与技能,还应尽可能多的让学生通过参与社会生活中的各项活动,学会在不同情境中与不同的人、事、物打交道。所以,本研究主要从教学环境和授课形式角度来讨论教育教学方式。

(一)授课形式。传统的教室内集中授课的教学方式通常是在固定的物理空间中,教师对所有学生进行集体授课。这便于教师将一些基础性知识进行集中讲授,如转衔教育中的一些认知类内容和基础性的行为类内容就需要在教室内对学生进行集体授课。除此之外,根据学生的不同障碍程度,还可以在集中授课基础上采用小组式开展教学活动。如在一节以《超市购物》为主题的生活语文课程上,教师就对A组(能力高的一组)学生安排了根据生字找到相应的物品,对B组(能力低的一组)学生安排了根据图片找到相应的物品,通过这样的教学活动,逐渐培养学生们认识超市物品的能力,并且让两组学生通过适合自己的方式都能学有所获。

(二)校办实践。在进行校外实践之前,组织学生在校内进行一些实践活动,不仅可以帮助学生提前感知社会气氛,还可以引导学生在进入社会前发现自身的问题。如在生活适应、劳动技能、综合实践课程中,教师就会组织学生进行相应的校内实践。如本学前组织学生进行了一项保洁员顶岗实践活动,首先为学生们分配不同的保洁区域,如餐厅、教学楼等,在顶岗实践中,学生们负责整理各自的区域卫生,而教师则会在旁用口头或示范的形式指导学生学习某项技能,并根据学生的表现进行考核,每月还会根据考核结果发放一定量的工资,在这一过程中,学生们不仅初步了解到这些职业的工作形式,还在实践中提高了其认知、沟通、合作等能力,教师则可以更加直观的了解到学生们能力所欠缺的部分,从而为其提供更有效的教学指导。

(三)校外实践。校外的实践不仅包括家庭中的个别化指导、还包括走进超市、医院等社区类实践活动,以及校外企业的实习活动。这种让学生们走出校园,将课程搬到社会环境中,形成生活课堂的形式,深入贯彻了培智学校的“在生活中学习,在学习中学会生活”的教学理念。通过参与各种校外实践活动,不仅增强了学生们的自信心,同时也让教师发现每名学生的不足之处,以便让后续教学中有针对性的培养学生相应的能力。如在某企业进行保洁员实习的活动中,学生们不仅要学习乘坐公交去单位、将在学校学到的保洁技能运用其中,还要学习在单位与同事、领导沟通交流、相互合作,甚至要学习进行自我介绍、填写履历表、认读注意事项等内容。在这一过程中,学生们建立了职场工作的经验,意识到自己其实也可以就业,增强了学生们融入社会生活的自信心。

四、明确责任,汇集多方力量提供转衔衔教育支持

转衔教育的实施离不开社会各界的帮助,尤其在对智障学生进行转衔教育的时候,学校、家庭、社区等各界的帮助,共同促进了学生们的成长与顺利转衔,而各方的支持在转衔教育中也起到了不同程度的作用。

(一)学校。学校是学生们每日集中学习的地方,学校中除了教师给予的教学帮助,还包括学校领导层给予的各方协调。上至各项规章制度的建立,下至各项活动的组织都离不开学校的支持。如本校就高年级智障学生的转衔教育开设了相应的主题化课程和综合实践课程,就为转衔教育的开展奠定了良好的基础。此外,学校还能为学生的实践活动提供有利帮助,如主动联系相关的单位与本校合作,共同组织智障学生参与社会实践活动等。同时,学校采用“引进来,走出去”的教育模式,其中,“引进来”即聘用相关的工作岗位的人员来到学校指导智障学生相应职业技能,“走出去”即引导在职教师积极参加学习相应的职业内容,以此来提高特殊教育教师的职业教育能力,从而更好的为高年级智障学生的转衔教育提供有效的帮助。

(二)家庭。家庭是学生们每天活动最长时间的地方,而家长作为孩子的第一任教师,其对孩子的帮助是最直接的。此外,很多智障学生在毕业后都会面临着如何在家中更好的生活这一问题,那么为了帮助学生更好的适应毕业后的家庭生活,家校合作就变得尤为重要。在转衔过程中,无论是居家适应、社区适应、职业适应和休闲适应都离不开家庭的支持。如转衔班级就和每位家长建立了家校联系手册,每周教师将学生各项转衔能力发展情况的评价写在家校联系手册上,周末时家长会按照教师要求对孩子各方面能力进行训练,继而对孩子各项能力发展情况填写在手册上反馈给教师。这样一来,智障学生各项能力发展的情况就能够清晰呈现在书面上,而通过家校之间的合作,教师和家长可以对每名智障学生进行个别化指导,共同培养其各项社会适应能力。此外,在每次开展校外实践活动的时候,家长们也会参与其中,而在参与过程中,也有利于家长了解到学校对孩子的期望和孩子现阶段存在的不足,从而在后续为孩子提供有针对性的帮助。

(三)社区。除了学校和家庭外,社区是孩子们密切接触的又一大的社会环境,而这个环境中又包括各种不同的场所,是一个更为复杂的系统,而如何帮助学生们更好地融入社区生活,就离不开社区中各层人员的支持与帮助。在研究过程中,我们带孩子去了超市、公园、餐厅等多个生活场所,相应的工作人员也会参与到学生们的教育活动中,这对于智障孩子各方面能力的发展产生了重要的影响。如在带学生去学校附近的古镇时,古镇的工作人员在给学生提供讲解的过程中,不仅帮助学生们了解了古镇的历史,还带学生们走进了一家家商店,认识了各种特产,并且学生们还学到了走进商店购物的文明礼仪和参与活动时正确的言行举止。

五、研究结果

经过一学期的转衔教育活动,本校智障学生的转衔教育取得了较好的效果。通过转衔教育的实施,加大了培智教育各学科间的融合,建立了主题化的转衔教育课程。各学科都将转衔教育内容融入到学科教育中,不仅帮助教师更加明确教育教学目标,同时让学生接受到更充分和有效的转衔教育内容。而学校、家庭和社区之间的相互支持,也为智障学生开辟了多种形式的转衔道路,从而为其融入社会奠定了坚实的基础。