数字经济赋能制造业质量变革机理与效应

2020-01-08王永龙余娜姚鸟儿

王永龙 余娜 姚鸟儿

摘要:制造业高质量发展是引领我国经济高质量发展的关键。我国制造业大而不强仍是基本格局,质量变革虽然形成了较为显著的产业经济效应,但仍明显存在二元边际且非均衡演化。目前数字经济赋能仍主要聚焦于数量效应(扩展边际),对于集约效应(集约边际)如全球价值链位置效应、全要素生产率效应和供应链协同创新效应等不明显。质量变革需在强化扩展边际基础上重点聚焦于集约边际。数字经济赋能制造业质量变革是一个复杂作用过程,必须在充分发挥市场机制决定性作用的同时更好发挥政府作用,政策重心应聚焦于有利于促进制造业数字化转型的激励协同,综合利用财税、金融、保险、科技服务等多种政策手段,加大对制造业数字化转型的支持力度;探索数字化转型发展新模式、新业态,充分利用“互联网+”“人工智能+”,补足产业链、供应链、价值链、服务链和技术链短板,突破制造业对低成本劳动力等传统生产要素的依赖,突破发达国家制造业锁定与挤压,积极构筑面向数字经济变革的核心竞争力。

关键词:数字经济;质量变革;二元边际;全球价值链;激励协同

中图分类号:F490.3文献標识码:A文章编号:1007-8266(2020)12-0060-12

一、引言

科技革命与产业革命互动,制造业是科技革命与产业革命的重要交汇产业。当前,以大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术应用为核心的数字经济深入推进。数字经济代表先进生产力和新发展方向,与制造业融合不仅是数字经济发展的内在逻辑,也是制造业高质量发展的必然选择。学术界对此展开了广泛而深入的研究,归纳起来大体上主要集中于三个关键性论题:

一是数字经济效应及其驱动机能。数字经济能够产生显著创新经济效应。譬如,张于喆[ 1 ]根据对数字经济起源及数字集约化的分析明确指出,数字经济具有配置效应,不仅改变制造业信息化路径和知识获取的方式,而且改变制造业资源与需求的匹配模式,能够显著提升全要素生产率。赵西三[ 2 ]、王茹[ 3 ]等认为数字经济具有增殖效应,通过对大数据的价值开发能够在一定程度上增加制造附加值。石喜爱等[ 4 ]、余菲菲等[ 5 ]认为数字经济具有技术迭代效应,通过新技术迭代能够显著改善制造业生产方式。李廉水等[ 6 ]认为数字经济驱动在本质上是信息化驱动、知识化驱动和智能化驱动,强调数字经济驱动是制造业高质量发展的原动力。

二是数字经济与制造业融合及制造业质量变革。胡志坚[ 7 ]论述了数字经济与制造业融合的三种方式,包括生产方式融合、技术体系融合和产业组织融合。李明伟[ 8 ]、杜运苏等[ 9 ]、余东华[ 10 ]特别强调数字经济与制造业的“链”融合,通过数字经济赋能产业链——供应链协同创新促进价值链融合,能够极大提升制造业发展韧劲并扩展未来增长空间。根据对数字经济融合方式和赋能作用的解析,尹伟华[ 11 ]认为制造业质量变革是一种全面质量变革,是生产力变革与生产关系变革相互制约的复杂作用过程。另外,倪红福[ 12 ]讨论了全球价值链供应链变革,刘丽伟[ 13 ]、霍忻[ 14 ]、陈瑾等[ 15 ]讨论了制造业质量变革的驱动因素和路径等。

三是智能制造及其相关议题。智能制造是质量变革的关键性体系,也是数字经济赋能的核心要义。王喜文[ 16 ]、贾根良[ 17 ]、韩江波[ 18 ]等基于中国新一轮科技革命的发展趋势,阐述了中国智造的发展方向。戴克清、蔡瑞林[ 19 ]基于共享式服务视角,论述了智能制造服务化转型的突破路径。王柏村等[ 20 ]基于“两化融合”理念,讨论了智能制造的发展演进和新一代智能制造的主要特征。

我国制造业一直以来的比较优势主要集中在两个重要方面:低成本和低价格。为了充分激发这两个比较优势的内在竞争力,我国制造业走出了一条以产能扩张和低端制造为主要特征的数量型增长路径,同时发展成以出口导向和国际贸易循环为主要特征的外向型产业格局。目前我国虽已形成全球最大规模的完整制造业体系,但其中劳动密集型制造、资本密集型制造、知识密集型制造、智能型制造并存,低端制造与中高端制造并存、低技术制造与高技术制造并存。普遍的观点认为,这实际上是一个存在禀赋异质性、低端制造主导、数量型增长、二元边际的制造业体系。与发达国家制造业相比,我国制造业大而不强仍是基本格局,尤其高端制造领域的质量差距仍相对明显。

现有研究虽在总体上揭示了数字经济与制造业融合机理及数字经济赋能制造业质量变革的路径选择等,但针对中国制造业特殊的复杂结构性体系,实际上并未能够形成完整嵌入性研究,存在两个重要不足:其一是没有完全兼顾中国制造业的差异化结构实施有区别的选择性赋能,其二是过度关注制造业质量变革的扩展边际。譬如从全球价值链而言,当前数字经济赋能实际上在较大程度上被集中在如何突破低端锁定,而如何利用数字经济赋能突破来自发达国家的垂直挤压显然做得还不够。

因此,如何利用数字经济赋能在破解低端锁定的同时更好解决垂直挤压问题,仍是当前及今后较长时期内我国制造业发展的核心议题。本文研究的主要论题及其创新意义在于:第一,通过对中国制造业质量变革二元边际及其非均衡演化分析,揭示数字经济赋能制造业质量变革的内在机理,规划数字经济赋能制造业质量变革的重点方向。第二,通过实证阐述数字经济赋能制造业质量变革效应,解释全球价值链变革、全要素生产率变革、质量阶梯变革、供应链变革等在不同情形下的实际赋能效应。第三,本文进一步对数字经济赋能制造业质量变革的相关问题,包括构建双循环新发展格局、质量变革治理和质量变革中政府行为等展开分析,以期更深入地认知数字经济赋能制造业质量变革的意义。

二、我国制造业质量变革的二元边际及其非均衡演化

制造业质量变革,是指制造业发展中一系列质量要素如技术创新、价值链、生产率、供应链、顾客服务、制造方式、决策与管理等相互联系相互作用所形成的质量改进和质量创新过程。本文引用现代新经济增长理论和新新贸易理论二元边际概念,将我国制造业质量变革解析为一个二元边际结构。其中,量性变革主导形成扩展边际,质性变革主导形成集约边际。实际上根据现代经济学原理,任何产业质量变革都必然是一个二元边际结构,问题的关键在于能否实现并保持二元边际的结构性均衡。必须指出的是,我国制造业质量变革由于一直是低端制造和数量型增长的路径依赖,实际上形成了扩展边际强、集约边际弱的非均衡演化格局。本文从以下四个方面阐述其非均衡演化的重要特征。

其次是微观层面解析。在微观意义上,制造业质量变革体现为一系列具体质量创新活动,数字经济赋能的意义在于提供动力以及引导、激励和整合。本文将其解析为三个核心要义:其一,纠偏或矫正。如前文所述,我国制造业质量变革一直以来存在着二元边际且非均衡演化,即所谓扩展边际强、集约边际弱的格局。这一格局的形成主要源于两个方面的机制性因素:一是传统比较优势所激发出来的增长路径;二是投资驱动所形成的资本赋能。因此,如何从根源上有效矫正其非均衡演化成为持续质量变革的关键。在这个意义上,数字经济赋能必须要实现从过去那种“随机、迎合和盲序”结构向“精准、定位和有序”结构的转型。其二,数字集约化。在数字经济中,数字成为关键或核心生产要素,在参与价值创造的过程中,通过与劳动、资本、资源等传统生产要素的集约,实现制造业生产函数重构。当然,这一过程依赖于微观经济主体创新能力和创新信念。其三,链结构协同。在制造业的发展演化中,客观上存在一些重要的链机制,包括价值链、产业链、供应链、商品链、服务链乃至更广泛意义上的市场链等,这些链机制相互联系、相互制约、相互作用形成复杂链结构,成为数字经济赋能质量变革的重要传导机制。链结构的协同性和循环性至关重要,尤以产业链—供应链循环更为关键。

(二)数字经济赋能制造业质量变革的重点方向

根据对我国制造业当前发展现状、质量格局的基本特征及数字化转型趋势的科学认知,本文研究认为当前及今后较长时期内,数字经济应着力赋能六个方面的重点变革。

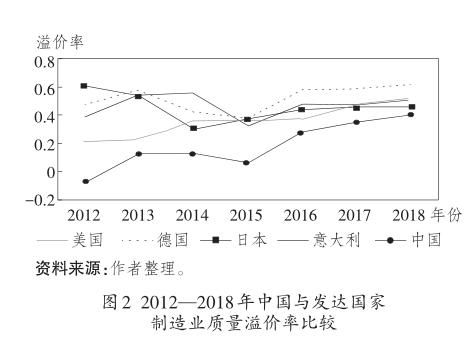

第一,赋能全球价值链变革。重点在于促进制造业与服务业的深度融合。制造业与服务业融合是制造业发展的必然性趋势,特别是随着信息化、数字化、智能化、网络化的发展,制造业加速向服务化制造迈进,也就是价值链将由以制造为中心向以服务为中心转变,这不仅极大改善制造业品质,同时构成其核心竞争力的重要源泉。目前,主要发达国家制造业中服务增加值,美国占70%以上,德国占65%以上,日本占60%以上。与此形成明显对比的是,我国制造业中服务增加值仅占40%左右。这实际上也是我国制造业与发达国家制造业差距的一个重要表现。

第二,赋能全要素生产率变革。重点在于促进要素市场化流动和配置效率。根据现代经济增长理论,全要素生产率的关键性影响因素包括资源禀赋、资源配置、专业化与分工、生产组织形式、人力资源管理、制度变迁等。从增长源泉可解析为包括制度效应、配置效应、分工效应、技术效应、组织效应、生产效应、管理效应等在内的复杂性结构。在传统意义上,提升全要素生产率的主要路径在于如何用资本替代劳动、技术替代劳动以及技术替代资本等。由于边际生产率递减规律的作用,这种替代路径必然受限。数字经济在充分激发要素替代作用的同时,更加强化要素互补性作用所创造的超边际生产率。通过数字经济赋能在打破传统生产制造活动的技术可达性和经济可行性制约的同时,能够极大促进要素流动和供应链协同效率提升。

第三,赋能生产或制造方式变革。重点在于促进制造业与金融的深度融合,改善并促进制造业的资本深化。首先,充分发挥平台引流、集聚和配置资源功能,将上下游企业、产业链不同环节、生产者与消费者连接形成工业互联网。其次,通过将大数据分析与管理技术、云计算技术、人工智能技术等应用于制造业,推动企业实现需求精准响应,推动传统生产方式数字化转型。再次,通过促进制造业与金融的融合,极大提升制造业的资本密度和金融深度,改善并促进制造业的资本深化。

第四,赋能供应链协同创新变革。重点在于促进数字经济与供应链管理的全面融合,即在现有供应链模式基础上实现数字化协同创新。供应链协同变革应多元路径有序推进。首先应分步有序推进单个链点数字化(包括采购、决策、管理、物流、制造、金融等);其次应有序整合推进整体链环数字化,通过多链融合形成协同效应。

第五,赋能管理变革。重点在于实施从决策机制到管理执行的全面创新。管理是一种生产力,也是质量和效率的根本保证,这表明管理在现代经济中的重要性。数字经济是新经济,贯穿了前所未有的新知识、新思想、新理论,因此,数字经济管理不能完全适用于过去的手段和方法。数字技术不仅仅是管理工具,也是重要的管理方法论体系。譬如,利用大数据分析不确定性,找出关键性影响因素,将管理决策由过去主要依赖于经验转型到主要依赖于知识,是提高决策科学性的根本途径;利用大数据分析市场、分析顾客,有利于供求匹配实施精准营销。

第六,赋能企业学习变革。重点在于持续促进学习创新。企业面向数字化转型本质上需要学习变革,这是因为,一方面数字经济中数字成为“关键或核心生产要素”,数字与劳动、资本、资源等生产要素不断融合,反映了最具时代特征的生产要素的重要变化;另一方面学习能力成为企业数字化核心竞争力的重要源泉。学习理论认为,影响企业学习的关键性影响因素包括经验、技能、结构、战略、文化、教育、心理、认知、策略性执行、社会资本等,因此,企业学习过程本质上是一个复杂知识创新过程。

四、数字经济赋能制造业质量变革效应实证与解析

(一)模型建构及变量解释

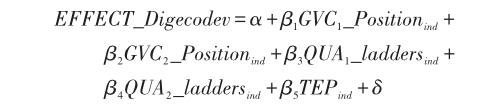

本文将数字经济赋能制造业质量变革效应解释为包含“扩展效应”和“集约效应”的二元边际结构,将数字经济增长视为制造业质量变革效应的解释变量,被解释变量选取全球价值链效应、质量阶梯效应、全要素生产率效应。这些质量效应代表了我国制造业质量变革的重要特征和關键性内涵。实证分析的逻辑是:数字经济发展→形成增长驱动→促进制造业质量变革→实现制造业全面升级。依据这一逻辑,本文建构如下实证分析模型:

式中,α、βi、δ为待估系数。各变量的定义、解释和有关数据说明如下:

EFFECT_Digecodev表示数字经济增长指数。数字经济产生三种重要驱动力,即技术驱动力、质量驱动力和结构驱动力,数字经济增长为制造业质量变革开辟广泛应用前景和新的路径。

GVC1_Positionind和GVC2_Positionind分别表示我国中低技术和高技术制造业的全球价值链位置指数。之所以区分两类位置指数是因为数字经济对不同技术层级制造业的赋能具有明显差异性。根据库普曼(Koopman)等人的观点,一国某产业GVC位置指数越大,表明该产业在全球价值链体系中更具有充分竞争力,即该产业具有较高的质量效率。国内学者如吕越[ 25 ]、倪红福等人基于这一理论对中国制造业全球价值链位置指数进行了广泛而深入的研究。本文使用库普曼等人关于全球价值链位置指数的定义并综合吸收上述中国学者关于我国制造业GVC位置指数的代表性研究成果。

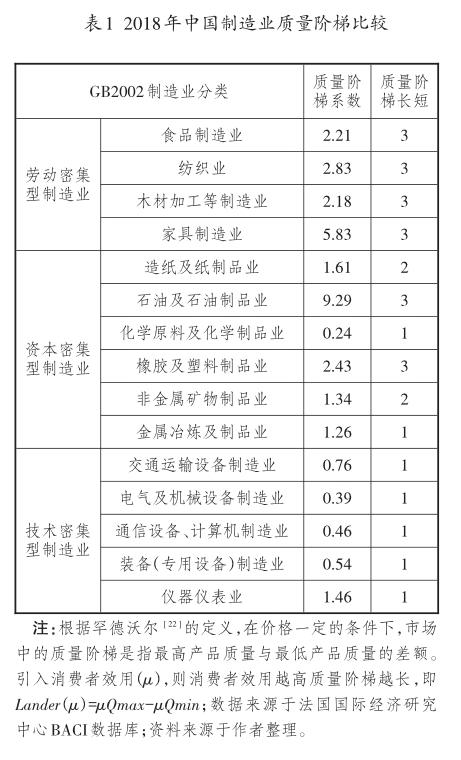

QUA1_laddersind和QUA2_laddersind分别表示我国中低技术和高技术制造业质量阶梯。之所以区分两类质量阶梯是因为:我国制造业质量阶梯与技术层级形成不对称结构。根据质量阶梯理论,不同质量产品生产的分布规律,大致上与一国制造业技术能力和要素禀赋特征方面的差异性相一致,并且随着两者的变化,一国制造业在质量阶梯中的位置也相应改变。质量阶梯理论阐述了技术进步与经济增长、质量阶梯与全要素生产率之间的相关性。质量阶梯被认为是质量优势的充分展现,质量阶梯提升表明产业或产品不断升级的方向。质量阶梯提升需要内生和外生的双重驱动力,目前,基于新一轮信息技术革命的数字经济创新被认为是最重要的内生性驱动力。

TEPind表示制造业全要素生产率。全要素生产率被认为是现代制造业高质量增长的重要体现。尽管全要素生产率不能被某一或某些固定要素所解释,但从现代经济增长的实践来看,其形成机制仍具有某些可以辨识的关键性影响因素,包括技术创新、资源配置、分工和专业化、增长方式变革、产业结构高度化、规模经济、组织与管理创新等。

数据来源说明:第一,中国数字经济增长指数相关数据,2015年以前使用《中国两化融合发展数据地图(2017)》所提供的“两化融合指数”作为替代,2015年以来使用《中国数字经济发展报告(2017)》等提供的实际增长数据,并根据实证研究对上述数据进行归一化处理;第二,中国制造业全球价值链位置指数来源于世界贸易组织(WTO)Ti? VA数据库,并根据部分中国学者相关研究文献整理;第三,中国制造业质量阶梯、全要素生产率数据主要依据部分中国学者研究文献整理;第四,本文实证分析时序为2000—2018年期间。

(二)实证分析

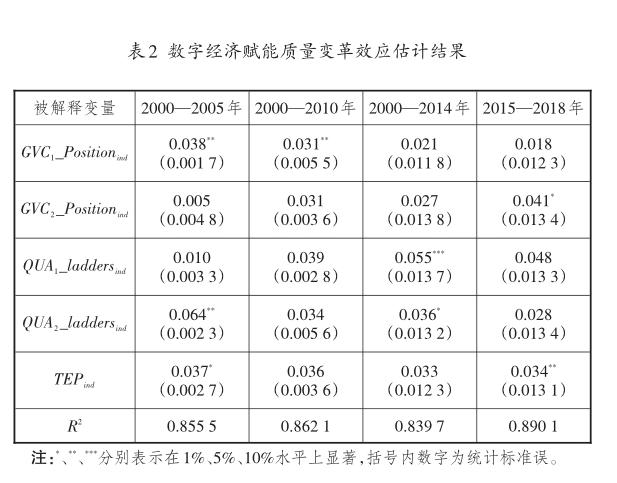

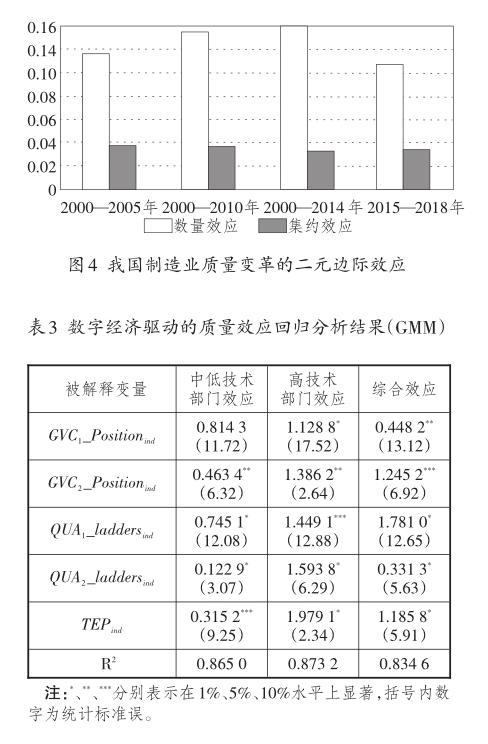

本文首先使用广义最小二乘法(GLS)对模型进行初步估计,估计结果见表2。考虑到变量之间可能存在的多重共线性及变量内生性问题,本文进一步使用广义矩(GMM)方法进行回归,并参考有关学者如余东华[ 10 ]的做法,使用DAD方法进行相关的稳健性检验。回归结果见图4和表3。

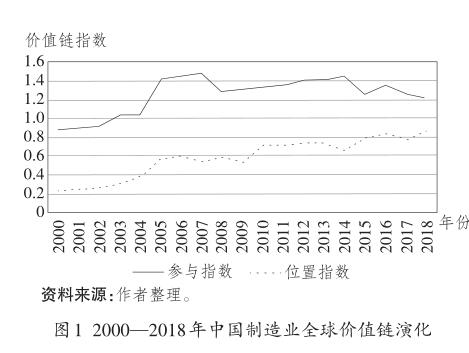

1.总体效应分析。目前数字经济赋能我国制造业质量变革仍主要聚焦于数量效应(扩展边际),即主要集中于全球价值链参与效应和质量阶梯效应,这两方面效应相对比较明显,对于集约效应(集约边际)如全球价值链位置效应、全要素生产率效应等不明显(如图4所示)。2000—2014年期间,我国制造业质量变革数量效应呈现上升特征,2015年以来随着数字经济深化发展,数量效应虽下降,但集约效应并未同步上升。这一特征性趋势与我国数字经济格局保持了基本的一致性。形成这种特征性趋势的主要原因在于:我国以低技术为主要特征的低端制造所形成的路径依赖性,部分意义上锁定或阻断了数字经济赋能质量创新的有效嵌入性机制。

2.部门效应分析。数字经济赋能对低技术制造业部门的质量效应弱于对高技术制造业部门的质量效应,如表3所示。以全要素生产率提升为例,在中低技术部门仅为0.32,但在高技术部门这一效应达到1.98,两者相差6倍以上。形成这一特征的主要原因就在于两类制造业部门要素集约度的不同结构:低技术制造业中以劳动集约化为主导结构,在这种结构中数字作为关键或核心生产要素与劳动要素相结合的途径相对狭窄,数字集约化的创新潜能作用于劳动生产率提升遭遇阻滞。高技术制造业部门以技术和资本集约化为主导结构,在这种结构中数字要素具有与技术或资本相结合的多种途径,数字集约化的创新潜能能够在更高程度上发挥作用,这显然有利于培育新业态、新模式和新增长点。

3.边际效应分析。首先,在扩展边际方向上,中低技术制造业部门表现为全球价值链位置效应强于质量阶梯效应,高技术制造业部门则表现为质量阶梯效应强于全球价值链位置效应。其次,在集约边际方向上,两类制造业部门并未显现明显差异。本文认为形成這种边际效应格局的主要原因在于:其一,我国中低技术制造业部门以“代工方式”参与并嵌入全球生产分工,具有较为充分的质量阶梯,虽全球价值链参与度较高但位置指数偏低,主要体现为水平专业化价值链,位置升级对创新驱动敏感。其二,我国高技术制造业部门主要以“直接生产”方式参与并嵌入全球分工,虽具有较高的位置指数但质量阶梯偏低,主要体现为垂直专业化价值链,质量阶梯迁移对创新驱动敏感。其三,数字经济赋能质量变革依赖于要素密集度重构,数字作为关键生产要素的赋能受劳动赋能和资本赋能制约。资本赋能比劳动赋能对数字资源的融合更具有灵活性,低技术制造业部门数字集约化面临劳动赋能的结构惰性,往往难以建构有效的嵌入性机制。这也是当前及今后我国低端制业造数字化转型必须解决的深度难题。

五、数字经济赋能制造业质量变革扩展分析

(一)数字经济赋能制造业新发展格局分析

我国制造业一直以来以代工制造和国际贸易方式参与全球生产体系,基于这种增长方式的不断演化积累,我们实际上发展出了一个以外循环为主导的外向型产业格局。这一格局具有一些比较典型的特征,如两头在外、出口导向、供应链外部性、贸易循环等,强调外循环拉动内循环从而带动并促进制造业增长。然而,必须指出的是,这一发展格局在当前的发展进程中,由于国际变局、周期性及国际市场波动等一系列因素的影响而遭遇“外循环阻滞”,包括国际贸易循环阻滞、内外市场联动作用阻滞、全球供应链循环阻滞等,其中国际贸易循环阻滞是外循环阻滞的主要特征,这些外循环阻滞打破既定贸易格局并导致全球市场低迷。

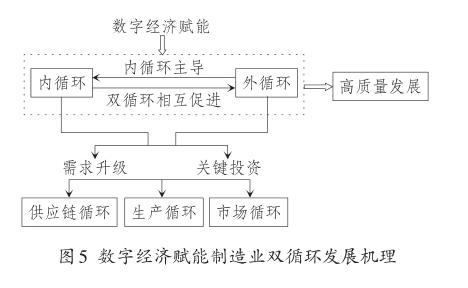

从当前来看,关键是要将制造业发展格局由外循环主导转型到内循环主导、国内国际双循环相互促进新发展格局。应当说,这是基于对我国制造业发展外部环境和内部条件变化的科学分析所做出的必然性选择。实际上,无论从理论上还是从实践上来看,构建我国制造业新发展格局都有其内在的应然逻辑:超大规模国内市场所蕴含的巨大内需潜力是形成新发展格局的重要市场基础,完备的制造业产业体系是形成新发展格局的重要产业基础。开放经济、“一带一路”建设、国际产能合作、全球价值链合作等全方位深入推进是形成新发展格局的重要经济基础。数字经济兴起及其与制造业全面深度融合是形成新发展格局的重要新引擎。综上所述,数字经济赋能是构建我国制造业新发展格局从而带动更深入质量变革的积极路径选择。如图5所示。

数字经济赋能制造业新发展格局,重点就是要促进三个重要循环:

一是促进供应链循环。供应链体现一系列主体之间的相互作用。在现代经济的意义上,供应链的作用不言而喻。在像美国这样的经济发达国家,供应链管理往往被定义为面向核心竞争力建构的基础性战略,因其丰富的经验沉淀和知识积累而被认为是促进高质量增长的重要因素,这足以表明供应链变革的经济效应。促进供应链循环的关键在于实现供应链协同创新。当前来看,供应链协同创新的核心在于促进数字经济与供应链管理的全面融合,即在现有供应链模式基础上实现数字化协同创新,通过“互联网+”“人工智能+”“区块链+”形成产业互联网,充分发挥平台引流、集聚和配置资源的功能。

二是促进生产循环。生产循环是产业循环的主线,也是引领国民经济循环的中枢机制,内含要素循环、供给循环、需求循环、产品循环、资源循环、资本循环等一系列的复杂过程。制造业发展是形成社会再生产结构、经济结构乃至产业体系的关键性因素。促进生产循环的要义在于:紧紧抓住供给侧结构性改革这个战略基点,优化产能规模、供给结构、行业布局,以扩大内需和关键投资为杠杆,健全完善内需体系,形成供给创造需求、需求牵引供给的良性发展机制。

三是促进市场循环。包括内需市场循环和外需市场循环。在现代开放经济条件下,两个市场具有内生性联动效应,但由于某些不确定性因素的存在和影响,譬如保护主义、贸易壁垒以及国家干预等,都在不同程度上导致两个市场的分隔。促进市场循环的要义在于:积极应对国际变局,抓住并充分利用世界变局与中国发展的历史性交汇所创造的战略性机遇,充分利用新一轮科技革命和产业革命的积极成果,优化制造业贸易结构,转变贸易增长方式,培育新兴贸易,在扩大内需市场的基础上稳定并激发外需市场,建立形成两个市场的联动发展机制,不断增强外需市场对内需市场的传导带动效应。

(二)数字经济赋能制造业质量变革治理分析

数字经济赋能制造业质量变革并非简单作用过程,而是一个多种因素相互联系相互制约的复杂作用过程,客观上存在一些重要的关系、结构、行为及相互作用的系统性机制,因此,无论从理论还是从实践看都具有治理的应然逻辑。首先,从理论上说,数字经济是新经济,贯穿了前所未有的新理论、新知识、新思想、新业态和新发展模式。从商品经济到数字经济实际上并非完全的、简单的线性知识迁移,数字经济治理是一个全新的理论课题。其次,从实践上说,一方面经济数字化带来不确定性的显著增加,从而带来复杂性和风险性的不断增加,这实际上意味着新挑战。在这个意义上讲,治理的核心在于如何稳链保供,努力避免挫折以及如何减低迂回路径所造成的效率损失。另一方面,尽管我国已进入社会主义市场经济,但市场化并不充分。在缺失制度安排、有效监管和良好产业生态的条件下,不可避免地会产生一系列的市场失灵,如外部性、机会主义、道德风险等。在这个意义上讲,治理的核心在于如何提质增效。当然,基于数字经济赋能的复杂性和多元性,质量变革治理也必然是一个复杂性结构。本文仅以数字经济赋能制造业全球价值链变革为例予以阐述。

格雷菲(Gereffi)等[ 26 ]认为,发展中国家制造业长期以来的数量型增长路径,形成了对其全球价值链升级的锁定效应。在这一格局中,发展中国家制造业尽管建构了广泛的水平专业化生产体系,但受限于创新能力,却在垂直专业化方面未能形成显著溢出效应,从而陷入被挤压困境。因此,如何打破這一锁定格局成为发展中国家制造业质量变革的核心任务。在此基础上,他们提出并构建了发展中国家制造业全球价值链升级的两个重要机制:嵌入型机制和替代型机制,认为技术赋能是嵌入型机制的关键路径并主张嵌入型机制的优先选择。本文认为无论嵌入型机制抑或替代型机制都必须积极治理,原因在于中国制造业的复杂性格局。譬如以资源配置为例,当数字经济赋能被置入到一个资源错配的结构中,赋能不仅不能形成全要素生产率激励,反而抑制全要素生产率提升。数字经济赋能制造业质量变革至少两个重要方面需形成有效治理结构:一个方面是关于数字经济赋能的着力点选择,这既影响数字经济赋能的重点方向,更影响质量变革的进路定位。普遍的观点认为应主要聚焦于诸如资源配置、研究与开发、创新能力以及生产方式变革等多方面,本文在此基础上强调并坚持认为,着力点的选择必须在充分考量多种因素相互作用基础上,遵循质量变革、效率变革和动力变革协同原则。另一个方面是关于数字经济赋能质量变革的实现机制,这其中涉及迭代、融合、创新等复杂性机制。本文强调并坚持三个方向:

一是数字集约化。弗里曼等人认为发展中国家制造业劳动密集度高,而资本和技术密集度相对较低,这种要素密集度结构蕴含相对较大的资本和技术潜能,同时为关键生产要素集约化创造可持续增长空间。我国制造业目前仍以劳动密集型制造为主,将数字作为关键或核心生产要素引入我国制造业生产过程,通过与传统生产要素(如劳动、资本等)融合,促进数字集约化,将有可能重构制造业生产函数并引领和驱动我国制造业迈入数字密集型制造,从而有助于提升我国制造业的全要素生产率。

[2]赵西三.数字经济驱动中国制造转型升级研究[J].中州学刊,2017(12):36-43.

[3]王茹.新技术时代制造业转向升级的方向和路径选择[J].福建论坛,2018(11):42-48.

[4]石喜爱,李廉水,程中华,等.“互联网+”对中国制造业价值链攀升的影响分析[J].科学学研究,2018(8):1 384-1 394.

[5]余菲菲,高霞.产业互联网下中国制造企业战略转型路径研究[J].科学学研究,2018(10):1 770-1 779.

[6]李廉水,石喜爱,刘军.中国制造业40年:智能化进程与展望[J].中国软科学,2019(1):1-9.

[7]胡志坚.数字经济驱动下制造业价值链三大变革与我国应对策略[J].科技中国,2018(7):1-2.

[8]李明偉.“互联网+制造业”融合发展的动力与模式研究[J].信阳师范学院学报,2019(1):46-50.

[9]杜运苏等.中国融入全球价值链深度及演变趋势[J].国际商务研究,2019(1):18-23.

[10]余东华.嵌入全球价值链对中国制造业转型升级的影响机理[J].改革,2019(3):50-59.

[11]尹伟华.中国高技术制造业全球价值链参与度与地位研究[J].世界经济研究,2016(7):64-72.

[12]倪红福.全球价值链位置测度理论的回顾与展望[J].中南财经政法大学学报,2019(3):105-117.

[13]刘丽伟.中国制造业的产业质量阶梯研究[J].中国工业经济,2012(11):58-70.

[14]霍忻.全球制造业质量竞争:基本格局、驱动因素与发展对策[J].国际贸易,2020(4):87-96.

[15]陈瑾,何宁.高质量发展下中国制造业升级路径与对策[J].企业经济,2018(10):44-52.

[16]王喜文.新一轮工业革命的主攻方向[J].人民论坛·学术前沿,2015(19):68-79.

[17]贾根良.第三次工业革命与工业智能化[J].中国社会科学,2016(6):87-106,206.

[18]韩江波.智能工业化:工业化发展范式研究的新视角[J].经济学家,2017(10):21-30.

[19]戴克清,蔡瑞林.共享式服务创新:制造业企业服务化转型突破路径研究[J].科技进步与对策,2020(10):115-138.

[20]王柏村,易兵,刘振宇,等.HCPS视角下智能制造发展与研究[J].计算机集成与制造系统,2020(10):121-139.

[21]王永龙.“再制造业化”战略建构及对我国的影响效应[J].经济学家,2017(11):97-104.

[22]KHANDELWAL A.The long and short quality ladders[J]. The review of economic studies,2010,77(4):1 450-1 476

[23]课题组.数字化转型对生产方式和国际经济格局的影响与应对[J].中国经济观察,2019(1):62-66

[24]王永龙.数字经济驱动供应链协同创新的路径与机制[N/OL].期货日报,2019-12-20http://www.qhrb.com.cn/ 2019/1226/267495.shtml.

[25]吕越.全球价值链长度与制造企业创新[J].中南财经政法大学学报,2019(3):118-126

[26]GEREFFI,FREDRICK E.Quality ladders and in the theo? ry of growth[J].The review of economic studies,2006,58(1):57.

责任编辑:林英泽

Research on Quality Reform Mechanism of Digital Economy Empowering Manufacturing Industry and the Effect of That

——the Theory and Empirical Analysis Based on Dual Margins

WANG Yong-long1,YU Na1and YAO Niao-er2

(1.Institute of Modern Economy,Zhejiang Yuexiu University,Shaoxing 312000,Zhejiang,China;2.School of Wealth Management,Ningbo University of Finance,Ningbo 315100,Zhejiang,China)

Abstract:The development of high-quality manufacturing is the key to lead the high-quality development of Chinas economy. It is the reality that Chinas manufacturing industry has big scale,but it is not strong. Though quality reform brings us with significant industrial economic effect,there is still dual margins that is imbalanced evolving. At present,digital economy empowerment still focuses more on quantitative effect(extensive margin),but less on the intensive effect (intensive margin),such as the position effect of the global value chain,the effect of total factor productivity,and the effect of supply chain coordinated innovation. Quality reform needs to focus on the intensive margin on the basis of strengthening the extensive margin. The process of digital economy empowering the quality reform of the manufacturing industry is complex;and during this process,we should give full play to the role of government,while giving full play to the decisive role of market-oriented mechanism;our policies should focus on the incentive synergy that is conducive to the formation of digital transformation of manufacturing industry,and we should enhance support for this digital transformation with the help of policy measures such as fiscal,financial,insurance,and science and technological policies;we should explore the new pattern,new business type of digital transformation,give full play to the role of“Internet+”and“AI+”,fix weak links in terms of industrial chain,supply chain,value chain,service chain,and technology chain,eliminate the dependence of manufacturing industry on such traditional factors of production as low-cost labor,break through the lock-in and squeezing brought by manufacturing industry in the advanced countries,and positively foster our core competitiveness facing digital economic reform.

Key words:digital economy;quality reform;dual margins;global value chain;incentive synergy

收稿日期:2020-10-29

基金项目:教育部国别与区域研究重点课题“深化APEC全球价值链合作重点方向和路径研究”(19GBQY001);浙江越秀外国语学院招标研究课题“数字经济驱动制造业高质量发展研究”

作者简介:王永龙(1964—),男,安徽省舒城县人,浙江越秀外国语学院现代经济研究院院长,教授,博士,主要研究方向为产业经济学、区域经济学、国际经济学;余娜(1983—),女,吉林省松原市人,浙江越秀外国语学院国际金融与贸易学院副教授,主要研究方向为产业经济学、国际贸易;姚鸟儿(1977—),女,浙江省淳安县人,宁波财经学院财富管理学院副教授,主要研究方向为产业经济学、国际贸易学。